Dans le bi mensuel L’événement, superbe entretien de Nathalie Ganem sur Napoléon avec Marc Alpozzo

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Dans le bi mensuel L’événement, superbe entretien de Nathalie Ganem sur Napoléon avec Marc Alpozzo

Hélène Rumer, Pearlbookseditions, Suisse, 2023

Les drames familiaux font régulièrement la une, qu’il s’agisse de l’affaire Dupont de Ligonnès, ou, plus récemment de ce père ayant poignardé ses enfants et sa femme à Meaux, dans un accès de folie. Petite-fille de Thomas Narcejac (qui, avec son acolyte Pierre Boileau, demeure un emblème de la littérature populaire), mais aussi traductrice d’allemand, Hélène Rumer a déjà choisi d’évoquer ce thème douloureux dans Profil bas, publié chez Pearlbookseditions, maison suisse, en 2009. Dix ans après son second roman (Le zal, 2013), elle revient avec Mortelle petite annonce, polar sombre, noir, décrivant une situation étouffante, au sein d’un foyer en apparence aisé, normal.

Une histoire de nounou

Le titre est programmatique. Issue d’un milieu modeste, la jeune Rouennaise Laurie est recrutée par les Jarnac pour s’occuper de Polo, le petit-dernier, et pour ranger la demeure, cuisiner, aider aux devoirs. En apparence, les Jarnac sont des gens aisés. Pierre, le père, est cadre dans une entreprise d’armements, quand Marie-Ange, la mère, enseigne les mathématiques au lycée. Antonin et Augustin préparent eux leur entrée en classes préparatoires. Tout semble lisse chez cette famille versaillaise, catholique par tradition. Peu à peu, toutefois, des failles apparaissent : tyran domestique, Pierre boit, et se montre violent. Frappé par la crise du COVID 19, son employeur s’apprête à le licencier, et l’argent vient à manquer, du fait de diverses avanies, jointes à un train de vie excessif. Dépressive suite à la mort d’un nourrisson, Marie-Ange fait bonne figure, tente l’agrégation, sauve les apparences, à grands renforts d’anxiolytiques. Les deux « grands », eux, travaillent sans relâche pour satisfaire un père exigeant, cassant. Enfin, nous apprenons que Nicolas, l’aîné, mis à la porte à cause d’une algarade, la veille de Noël, est parti à La Rochelle, où il vivote tout en se rêvant acteur. En définitive, rien ne fonctionne chez les Jarnac, et tout semble mener au drame final.

Subtilement, Hélène Rumer sait donner corps à la tragédie, tristement banale, en faisant parler directement les personnages, les uns après les autres. Nous suivons ainsi les pensées de Laurie, Pierre et Marie-Ange, sans oublier quelques figures secondaires comme la tante Denise. Pris dans leur monologue, chacun des acteurs paraît enfermé dans son rôle, impuissant à sortir du fatum, et à communiquer avec ses proches. On songe naturellement aux riches techniques narratives de Sébastien Japrisot, entre autres : cette façon de ménager le suspense, bien que le roman s’ouvre sur la fusillade, soit sur la conclusion. Hyperréaliste, le récit s’ancre véritablement dans le présent. Se trouve ainsi évoquée, en filigrane, la crise du coronavirus, et ses conséquences plus ou moins directes sur l’économie. Tout est précisément daté, ce qui confère à Mortelle petite annonce un ton vrai.

Un livre sensible et attachant

Mortelle petite annonce ne constitue pas pour autant un simple déroulé documentaire froid. Un lyrisme certain affleure entre les lignes, au détour d’un passage, au moment même où tout semble glisser, déraper, jusqu’à l’issue fatale. Prisonnier de lui-même, jouant tant bien que mal son rôle, chaque protagoniste montre un visage humain, parfois émouvant, jusqu’au père. Haïssable, Pierre est en réalité un homme fragile, dépassé, ruiné, ainsi qu’il se l’avoue à lui-même sur le dallage de la salle de bains, en train d’agoniser après avoir supprimé les siens : Tout cela devenait très dur à supporter. J’avais l’impression de jouer un mauvais rôle dans ma vie d’homme, de mari et de père. Toutes ces pensées se superposaient dans mon esprit (p. 136). Ainsi se sent-il profondément responsable du suicide de Nicolas, jeune au tempérament artiste, incompris, malade. Martyre, conservant une façade BCBG, Marie-Ange, dont le nom semble prédestiné, ne peut plus remplir son rôle de mère-courage, et ce malgré l’aide de Laurie, dévouée, attachée à Polo, en décalage avec ce milieu (faussement) aisé. Finement, Hélène Rumer sait faire parler le cœur de ses héros, ou plutôt de ses anti-héros, tous étant dépassés, à l’exception de Laurie, qui assure ses tâches, bon an mal an.

Roman classique, sans audace mais de bonne facture, servi par un style direct, Mortelle petite annonce se lit facilement, sans ennui ni sensation de temps mort. On vibre avec cette famille, prise dans un engrenage fatal. En outre, une légère critique de la société bourgeoise point par endroits, sans qu’on puisse pour autant parler de récit sociologique. Le personnage le plus sain demeure finalement Laurie, fille du peuple tournée vers l’avenir, franche, naturelle, et que Marie-Ange juge, de prime abord, vulgaire, mal habillée. Édité en Suisse, donc, le livre est hélas desservi par un intitulé sans doute un peu « bateau », un peu quelconque, et par une couverture somme toute banale, représentant une fleur de nénuphar blanc sur fond noir. On peut le regretter. Le contenu, lui, demeure intéressant.

Réaction de Jean Tulard de l’académie française à la pièce de Nathalie Ganem

« Cette pièce est beaucoup plus exactre que Le Souper » Jean Tulard, très élogieux !

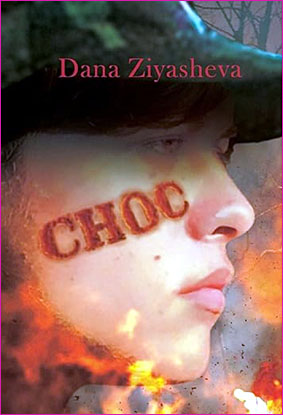

Le choc, c’est celui du 11ème Choc, le régiment des opérations spéciales françaises ; c’est aussi celui des parents qui ne voyaient pas leur fils dans les commandos ; c’est enfin celui (relatif) du public face à des photographies particulières… Tout commence en effet par des tirages d’appareil photo jetable confiés par un jeune homme à une boutique de la station Les Halles à Paris. Le laborantin effaré aperçoit des cadavres éviscérés, des morceaux de chair humaine dans les mains de soldats asiatiques, et un jeune Blanc qui rit derrière eux. Il prévient la police ; le client est arrêté, interrogé. Il minimise : il était avec des soldats Karen en Birmanie, c’est la coutume là-bas de manger le foie et le cœur de ses ennemis. Mais le Journal du Dimanche en fait un article sur le Blanc cannibale…

Ce « roman » est tiré d’un fait divers cité par le JDD en 1996, dit-on car il n’a pas laissé de traces sur le net : un certain François Robin devenu mercenaire en Birmanie. L’autrice, Française originaire du Kazakhstan, ex-reporter télé dans son pays puis ex-diplomate Unesco, aujourd’hui scénariste à Hollywood, raconte « après sept ans d’enquête », en plus de cinq cents pages touffues et un peu longues, au vocabulaire parfois étrange, les errances d’un fils de la petite-bourgeoisie de Troyes, patrie des andouilles, un certain François Lefebvre, devenu mercenaire au plus offrant.

Élevé dans une famille catholique sans histoire avec une mère effacée, un petit frère dans les jupes de maman et un père sportif et sans alcool, le jeune François choisit l’armée dans ce qu’elle offre de plus ardu, les commandos des services spéciaux. Après le bac, malgré l’ire paternelle, il entre dans la formation à la dure du 11ème régiment parachutiste de choc destiné à former les commandos du groupe action du SDECE, devenu DGSE. Ce régiment a été dissout en 1993 par les socialistes après la première guerre du Golfe. Le gamin de 18 ans qui intègre la formation est tout fou, fana mili comme on disait alors, malgré son bac littéraire-langue A2. Il rêve plus d’en découdre que de patrie, plus de fraternité et de famille que de massacre. Il n’est pas psychopathe mais plutôt sans limites.

Il ne sait pas se tenir. Pour aller contre son père qui ne boit pas d’alcool, il se saoule et, en permission après l’entraînement où il est bien placé dans la sélection, il pille un tronc d’église par désœuvrement et rosse les gendarmes venus l’arrêter. Il est donc viré du centre d’entraînement du 11ème Choc à Margival, qui ne tolère pas de soldats qui n’ont pas de conduite. Son ami et compagnon d’armes Olivier a lui aussi été viré, mais pour avoir dans sa famille un oncle gauchiste. La soldatesque ne tolère aucune déviance à la ligne.

François est donc sur le carreau, orné de ses pectoraux impressionnants et de sa carrure d’athlète, possédant à la perfection l’art du combat à mains nues et expert en tir de précision. La violence de son entraînement a lessivé toute personnalité en lui : il n’est qu’un outil aux mains de ses commanditaires. Il est embauché par une entreprise de sécurité – d’extrême-droite comme il se doit. Il fait aussi des piges auprès du DPS de Jean-Marie Le Pen. Au Département protection sécurité, beaucoup sont d’anciens militaires ou policiers. François est jeune et il s’en fout. Il est pour les Blancs et contre les racailles, c’est tout.

Lorsqu’il a l’opportunité d’aller exercer ses talents en Bosnie, il n’hésite pas ; il se retrouve côté musulman contre les Serbes orthodoxes, Blanc contre Blanc. C’est cela la géopolitique, les luttes claniques, les egos des chefs. Puis il est appelé par ses copains en Birmanie où la guérilla Karen ne cesse de tailler des croupières à l’armée birmane dans le nord-est du pays. C’est là que les deux adolescents soldats de 15 et 16 ans sont tués à l’arme blanche puis dépecés par les Karen qu’il accompagne. Naïf et stupide, il prend des photos. Il ira ensuite aux Comores en septembre 1995, participer à un énième coup d’État sous les ordres de Bob Denard qui croyait au soutien des Services avec un « feu orange », mais qui s’est trompé car la Françafrique sous Mitterrand ressort plus du niais Papamadit que du décati Jacques Foccart. En bon mercenaire sans foi ni loi, Bob Denard ne tenait pas plus que ça à « la patrie » : catholique de souche, il s’est converti au judaïsme au Maroc, à l’islam aux Comores. François, lui, est plus simple : il ne croit à rien. « La guerre établissait son identité : François était un mec qui faisait un travail dur. Il était donc un dur. Les rares individus au courant de son activité le respectaient. Malgré l’échec de Margival, il avait réussi à se caser dans une niche, se stabiliser dans une strate, sans compromettre ses rêves » p.221. Son ami Olivier a au moins une vision romantique de la vie qu’il faut croquer à pleines dents sans songer au lendemain. Pas François – il n’est rien, qu’une coque vide qu’on remplit, un bel outil prêt à servir qui le veut.

Il passe dix-huit mois de prison en France à la suite du raid aux Comores mais pour cannibalisme en Asie et en profite pour tuer un codétenu avec une dose qui lui a été donnée par un adversaire de foot ; il est reconnu comme un caïd. Lorsqu’il sort, car il est relaxé faute de « parties civiles », son CV ne permet pas de l’engager à nouveau dans la sécurité, le Front national désirant devenir « respectable ». Désespéré par le déménagement de la fille qu’il avait baisée et rebaisée avant de partir en mission, et qu’il avait dans la peau, solitaire, abandonné des siens, il se suicide en janvier 2000 en se tranchant la gorge puis, comme ce n’était pas suffisant, d’une balle de calibre 11.43 dans la tête. Il avait 28 ans.

Ce roman-récit d’un mercenaire blanc ravira ceux qui rêvent de combats et d’exotisme, tout en leur montrant quand même le vide intérieur qu’il faut développer pour devenir ce robot tueur, ce professionnel de la guerre sans aucune conviction autre que celle de ceux qui le payent. François a aimé tuer ; il pensait qu’il y avait trop de monde sur terre, notamment dans les pays du sud. Mais il aimait surtout la technique pour abattre, l’alignement de la mire sur le fusil, la belle mécanique des armes, le tir parfait.

S’il avait attendu quelques mois, la seconde guerre du Golfe après le 11-Septembre l’aurait probablement rappelé, avant l’Afghanistan et l’Irak puis, aujourd’hui l’Ukraine. Il y a toujours du travail pour les bons professionnels de la guerre qui ne croient en rien.

Dana Ziyasheva, Choc, 2023, autoédition Amazon, 502 pages, e-book Kindle €4,99

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Certains oiseaux volent plus haut que d’autres… Certaines notes aussi… Le fondement du travail de Jean-François Charles ressemble à une allégorie, telles ces hirondelles posées sur les fils électriques le long des routes… do – ré – mi – mi – do – ré – fa – sol… une mélodie se dessine sur fond de ciel bleu sans que l’on sache la déchiffrer. Missa Brevis – Abbaye de Thélème donne envie d’apprendre la musique pour voler en contre-ut aussi haut que le plus alpins des oiseaux.

Certains oiseaux volent plus haut que d’autres… Certaines notes aussi… Le fondement du travail de Jean-François Charles ressemble à une allégorie, telles ces hirondelles posées sur les fils électriques le long des routes… do – ré – mi – mi – do – ré – fa – sol… une mélodie se dessine sur fond de ciel bleu sans que l’on sache la déchiffrer. Missa Brevis – Abbaye de Thélème donne envie d’apprendre la musique pour voler en contre-ut aussi haut que le plus alpins des oiseaux.

La poésie des notes

L’équilibre entre musique et poésie requiert une thématique de rimes en référence à l’art sonore des mots, qu’ils soient quatrains… tercets… alexandrins… ou libres… peu importe ; l’exploitation de la dimension poétique du solfège invite à l’alliance de la musique et du langage. Ce sont quantités de portes ouvertes sur l’imagination, le talent, la virtuosité du compositeur et, bien entendu, celle de ses interprètes. La musique relève d’une poésie sans parole qui ne doit jamais être au-dessus de la partition, entendu qu’elle ne se dissimule pas derrière non plus : les deux entités sont faites pour résonner ensemble afin d’en créer une troisième. On retrouve cet équilibre dans le travail de Jean-François Charles, soucieux d’harmonies multiples et de sursauts rythmiques : les hirondelles sont là, elles s’envolent tout à coup pour laisser place à une composition en découverte du monde grâce au répertoire symphonique. Innovant… Moderne… Dynamique… Missa Brevis combat les clichés ennuyeux, ringards ou inaccessibles du lyrique et du classique.

L’équilibre entre musique et poésie requiert une thématique de rimes en référence à l’art sonore des mots, qu’ils soient quatrains… tercets… alexandrins… ou libres… peu importe ; l’exploitation de la dimension poétique du solfège invite à l’alliance de la musique et du langage. Ce sont quantités de portes ouvertes sur l’imagination, le talent, la virtuosité du compositeur et, bien entendu, celle de ses interprètes. La musique relève d’une poésie sans parole qui ne doit jamais être au-dessus de la partition, entendu qu’elle ne se dissimule pas derrière non plus : les deux entités sont faites pour résonner ensemble afin d’en créer une troisième. On retrouve cet équilibre dans le travail de Jean-François Charles, soucieux d’harmonies multiples et de sursauts rythmiques : les hirondelles sont là, elles s’envolent tout à coup pour laisser place à une composition en découverte du monde grâce au répertoire symphonique. Innovant… Moderne… Dynamique… Missa Brevis combat les clichés ennuyeux, ringards ou inaccessibles du lyrique et du classique.

Accessibilité et devoir d’élévation

Dans son essai La distinction, paru en 1979, Pierre Bourdieu interrogeait le lecteur en ces termes : « Faut-il brûler tous les pianos parce qu’ils vont bien dans les salons bourgeois ? » ; comme si la musique classique ne relevait pas d’une culture populaire légitime, précisément enseignée par Jean-François Charles à l’université d’Iowa ; au reste, notons en réponse à l’observation de classe émise par Bourdieu, que si les difficultés d’accès à la musique classique sont bel et bien relatives au pouvoir d’achat : prix des places d’une philharmonie, celui d’un apprentissage musical avec professeur, ou encore les conditions d’achats d’un instrument de musique, ces évidences financières contrecarrent toutefois les montants astronomiques des billets de certains concerts pop/rock qui font malgré-tout salle comble, et ceux des matchs de football ou de basket vendus des mois à l’avance ; les uns et les autres s’adressant à une clientèle somme toute populaire.

Restreindre la musique, quelle qu’elle soit : classique, moderne ou contemporaine, restreindre son image à un vulgaire usage sociologique, c’est aussi la réduire à ce que l’on en fait et non pas à ce qu’elle est. Afin d’éviter cette grossière méprise, il est essentiel d’élaguer les obstacles culturels et socio-économiques qui font barrages. Indispensable en conséquence de revoir notre rapport au « classique », en face de quoi nous ne sommes pas que de pauvres ou de riches consommateurs, mais devons bien plutôt nous inscrire comme de véritables « citoyens du beau »… des épicuriens du son… et pourquoi pas ? de magnifiques hirondelles (blanches ou noires) actrices de leur partition… Oui ! Notre devoir est identique au leur : celui de l’élévation

L’apprentissage d’une vie

Ne dit-on pas avec des trémolos dans la voix : « Aller à l’opéra »… « Écouter jouer un orchestre »… « Se rendre au conservatoire »… ? Autant d’attitudes et conduites qui reflètent un train de vie aisé, voire guindé, parfois même emphatique. Et pourtant ! la musique classique s’adresse à n’importe quelle strate sociale, elle est à chaque coin de rue, de toutes parts et tous azimuts. La voici en fond sonore des ascenseurs… dans les restaurants… les bars… magasins… ; la voilà dans les lieux privilégiant une forme de bien-être : saunas, hammams, spa, etc… Aucune publicité pour produits de luxe n’y échappe, non plus le cinéma populaire, elle est partout, intemporelle et omnisciente. De fait, le « classique » engage une incontournable universalité pluriculturelle et intemporelle, à ce point évidente que son rôle est fondamental dans l’apprentissage d’une vie : davantage qu’un moteur, il en est aussi un des carburants essentiels ; en outre, son large éventail d’expériences sonores stimule l’esprit et contribue au repos du corps autant qu’à la sagesse de l’âme. Presqu’une médecine.

Une étude faite ces dernières années par l’hôpital universitaire de Genève, atteste d’un impact positif de la musique classique sur le développement cérébral des prématurés, y compris lorsqu’ils sont en couveuse. Elle leur fait du bien, les apaise et stimule leurs connexions neuronales. Souvent présentée en opposition à la musique folklorique ou populaire, le « classique » en constitue, à plusieurs égards, l’origine en même temps que le contrepied. Ainsi, la chanson Lemon Inceste de Serge Gainsbourg fut-elle écrite d’après l’étude Opus 10 n°3 en mi majeur de Chopin… All by myself d’Éric Carmen, rendue mondialement célèbre par Céline Dion, reprend une partie du deuxième mouvement du Concerto pour piano n°2 composé par Sergueï Rachmaninov… quant au Grace Kelly de Mika, il est librement inspiré du Barbier de Séville, célèbre opéra de Gioachino Rossini… Ces trois exemples permettent toutefois de poser une différence entre les œuvres d’hier et celles d’aujourd’hui, dans la mesure où les compositions classiques privilégient la transmission des morceaux par voie écrite (sous forme de partitions) là où les mélodies populaires récentes misent davantage sur une passation orale.

Une grand-messe au firmament

C’est à la lisière de différents genres musicaux que prend naissance le travail de Jean-François Charles. Il se pose en médiateur. Véritable passeur vox musica entre le compositeur (lui), la poésie et le public. Missa Brevis lève les barrières symboliques qui entourent cette complexité afin de la rendre accessible au plus grand nombre par le biais de valeurs essentielles que sont la curiosité… l’écoute… la contemplation… le silence… le respect du « temps long » à travers la maturation de l’artiste, son apprentissage, ses créations, son œuvre… à laquelle il faut ajouter la voie d’Anika Kildegaard, soprano et insatiable activiste de la création musicale, une véritable championne de la « nouvelle musique » ayant créé moult œuvres pour, entre autres, les compositeurs Linda Kachelmeie, Libby Larsen et Ari Sussman. Elle chante Baudelaire… Rabelais…Rimbaud… Verlaine… François Villon, aussi. Qui se souvient de Villon ? Poète maudit condamné à l’exil. Il a peu écrit mais ses quelques vers remontant de la fin du Moyen-Âge suffisent à en faire l’un des plus grands transfigurateur de la mort. Ce sont ces auteurs que Jean-François Charles propose de découvrir à travers une messe de grands textes inscrits au firmament de la prosodie française. Missa Brevis, avez-vous dit ? Missa Brevis – Abbaye de Thélème, faudra-t-il répéter. En clef de sol ou de fa, le printemps appartient toujours aux hirondelles fraîchement posées sur la partition des beaux jours. Devenons-en une… Envolons-nous… Avec elles. Vive la musique !

C’est à la lisière de différents genres musicaux que prend naissance le travail de Jean-François Charles. Il se pose en médiateur. Véritable passeur vox musica entre le compositeur (lui), la poésie et le public. Missa Brevis lève les barrières symboliques qui entourent cette complexité afin de la rendre accessible au plus grand nombre par le biais de valeurs essentielles que sont la curiosité… l’écoute… la contemplation… le silence… le respect du « temps long » à travers la maturation de l’artiste, son apprentissage, ses créations, son œuvre… à laquelle il faut ajouter la voie d’Anika Kildegaard, soprano et insatiable activiste de la création musicale, une véritable championne de la « nouvelle musique » ayant créé moult œuvres pour, entre autres, les compositeurs Linda Kachelmeie, Libby Larsen et Ari Sussman. Elle chante Baudelaire… Rabelais…Rimbaud… Verlaine… François Villon, aussi. Qui se souvient de Villon ? Poète maudit condamné à l’exil. Il a peu écrit mais ses quelques vers remontant de la fin du Moyen-Âge suffisent à en faire l’un des plus grands transfigurateur de la mort. Ce sont ces auteurs que Jean-François Charles propose de découvrir à travers une messe de grands textes inscrits au firmament de la prosodie française. Missa Brevis, avez-vous dit ? Missa Brevis – Abbaye de Thélème, faudra-t-il répéter. En clef de sol ou de fa, le printemps appartient toujours aux hirondelles fraîchement posées sur la partition des beaux jours. Devenons-en une… Envolons-nous… Avec elles. Vive la musique !

Jérôme ENEZ-VRIAD

© Janvier 2024 – J.E.-V. Publishing

Lien Agnus Dei par Anika Kildegaard

Littérature 4 janvier 2024

Littérature 4 janvier 2024 C’est un cri, celui d’un psychiatre, d’un homme, d’un écrivain. Qui était mon père? Une prière, sinon une supplication, intitule le récit : « Souviens-toi de moi dans les ténèbres… »

C’est un cri, celui d’un psychiatre, d’un homme, d’un écrivain. Qui était mon père? Une prière, sinon une supplication, intitule le récit : « Souviens-toi de moi dans les ténèbres… »

Thierry Gineste est né « le 23 janvier 1948 à cinq heures du soir à l’hôpital de Coëtquidan (Bretagne), par un temps de chien, ciel bas, pluie, givre et bourrasque », un temps à l’image de son enfance brisée par le départ de son père, militaire à la Légion étrangère. Le petit garçon ne l’aura perçu que deux années. Quelques clichés restent; Thierry Gineste s’y agrippe pour ne pas perdre pied : « Sur la photographie prise dans le jardin, il est heureux de me tenir dans ses bras, il est fier et ses yeux me dévorent avec une infinie tendresse. » Paul Gineste mourra en Indochine le 11 janvier 1952 « au milieu de la brousse, des canaux arachnoïdes du Mékong […] un lieu-dit oublié, un cul-de-sac de la mémoire de l’autre côté du monde ».

Pour Thierry, quatre ans, les dés sont jetés. Son père dont il n’a que quelques réminiscences ne reviendra plus. L’enfant vivra « sous le regard de sa photographie lisant dans la salle de séjour ». Un fantôme. Un étranger. La figure qui a creusé un trou dans sa vie. L’abîme est impossible à combler, car la mère, aux prises avec cette tragédie, « surnageait dans son chagrin grâce à l’abondante réserve de barbituriques ». La solution s’imposera d’elle-même, tandis que la veuve se rebâtit une existence échevelée : envoyer ses enfants en internat où, précise Thierry, ils pourriront. Et d’évoquer crûment l’un des bourreaux de ce parcours, l’instituteur de 8e qui «n’omit aucun caleçon dans lequel il plongeait adroitement et goulûment la main pour caresser un sexe ».

Plus tard, alors qu’il aide sa mère devenue vieille à déménager, Gineste retrouve dans ses affaires une valise de bois contenant la correspondance de ses parents pendant 21 mois. C’est le point de départ d’une enquête que le fils mènera sur les traces de son père disparu et qui constitue le corps de ce récit. Paul Gineste se dessine peu à peu, éclairé par des lettres, un journal intime, quelques documents d’archives. L’auteur-fils rassemble chaque détail pour que, comme sous une flamme tremblotante, l’icône de cette minutieuse reconstitution finisse par se révéler. Il capte désespérément des fragments d’énergie, une sorte de souffle épargné du trépas et qui flotterait encore pour qui tente de le capter par une étrange opération alchimique. Le besoin de l’enfant devenu adulte est si puissant que le père se montre enfin, ectoplasme capté au peigne fin, piètre consolation du passage obligé pour en arriver peut-être à passer à un autre sujet.

Car il y a la mère. Le lien est forcément ambigu, tordu. Comment en serait-il autrement? Thierry a passé des jours, des semaines, des mois et des années en internat, attendant ses visites, pleurant ses départs, recommençant d’attendre, deux fois abandonné, impuissant – massacre d’enfance. Devenu médecin, psychiatre, historien de la psychiatrie et notamment spécialiste de l’histoire de Victor de l’Aveyron (l’enfant sauvage que Truffaut aura fait connaître en images en 1970), Thierry Gineste refuse de connaître le sort de cet être abandonné dans une forêt qui lui évoque tant de choses de son parcours intérieur; il ne sera ni sauvage, ni fou, mais bien au contraire à froid devant soi-même.

À la différence de nombreux scientifiques ou techniciens de la psyché brandissant pléthore de théories, Gineste est implacable. « …L’idée même de résilience est une honte, écrit-il, invocation des incapables qui n’osent regarder de face les outrages faits à l’enfance, outrages décrétés par eux forces de vie féconde et salvatrice, ni d’en reconnaître le carnage inguérissable… »

Ce sont de telles phrases, multipliées dans ce récit, qui en font l’intérêt. En effet, une histoire de vie en vaut une autre, les tragédies se produisent dans tous les parcours, à quoi bon raconter le sien ? Cela en vaut le coup lorsque ces narrations personnelles sont ponctuées de ces considérations qui les dépassent, atteignant du coup la sensibilité de lecteurs qui ne demandent qu’à comprendre, à être confortés, à ne pas se sentir seuls lorsque, par exemple, ils ne cessent d’entendre que le bonheur est un choix, qu’il y a toujours le choix, que l’on peut transformer toute souffrance en joie, béate s’il le faut.

Foutaise – et c’est le psychiatre Gineste qui l’affirme, quel soulagement. Ce récit autographique et biographique (fils et père se confondent comme en superposition), l’un dans la lumière éclatante du combat, l’autre dans l’obscurité de la descente aux enfers, peut également se lire comme un essai critique de l’être humain dans la société actuelle particulièrement bien servi par l’écriture même de l’auteur. Gineste a une façon de dire très nourrissante car heureusement épargnée du vernis euphémistique wokiste – autant dire épargnée de tout ce formatage normatif qui donne la nausée par sa volonté d’occulter la ré-a-li-té à l’instar de potions vaccinatoires prétendant faire la peau à des virus qui se rient des pauvres efforts humains à fuir ce qui est.

Gineste ne carbure pas à ce gazole. Sa langue est clinique, même à l’évocation d’un souvenir plus doux : « … elle avait déniché, sur les berges de la Marne, une plage environnée de verdure ». Ainsi, un rayon furtif sur l’enfance noire, mais sur ce pan de soleil, aussitôt Gineste ramène la réalité : « …certainement noyée aujourd’hui dans les horreurs architecturales d’une urbanisation obscène ». La qualité d’un tel récit réside dans ces vérités qui, selon le joug des puissantes instances narratives, sont de moins en moins bonnes à dire, quitte à suffoquer dans le mensonge. Gineste ne tient aucun compte des « cercles parisiens donneurs de leçons » et focalise, à vif, sur « les horreurs de [s]a vie d’enfant oublié dans un pensionnat ». Sa douleur, en ce sens, est féconde car elle l’oblige à se prendre comme matière pour tirer les conclusions des conséquences. Il est son propre cas.

C’est lui qu’il traque, alors qu’il traque son père, se substituant à son cœur et à ses pensées au moment où il scrute les lettres que Paul Gineste envoyait à son propre père : « Maintenant me voici en première ligne depuis quarante-huit heures. […] Simples patrouilles de nuit. Le plus gênant dans l’affaire ce sont les champs de mine allemands, mais avec un peu de flair et beaucoup de chance tout se passera pour le mieux. » Thierry Gineste connaît le fin mot de l’histoire de ce père pourtant inconnu. Cependant, il s’acharne, comme si son questionnement pouvait changer le cours de la fatalité. « Se doute-t-il que sept ans plus tard, à six mille kilomètres des côtes atlantiques françaises, une mine antipersonnel explosera sous ses pieds à six heures du soir? »

Le soir où tout s’est joué. La mine, même à six mille kilomètres, a pulvérisé la famille entière. Le petit ne connaîtra pas son père, mais l’exil dans des institutions et les retours sporadiques auprès d’une mère définitivement atteinte. Retrouver le père deviendra une obsession et les études éventuelles de médecine la seule panacée pour supporter l’absence. Pourtant le mal continue d’opérer alors que la mère se défait de tout ce qui a appartenu à son mari – des années de vie dans des sacs poubelle, sauf ses propres lettres. « Elle avait dévasté mon cœur et mutilé ma mémoire en étouffant pour l’éternité la voix de mon père et l’écho de son cœur », écrit Gineste.

Certes, mais la mère avait dévasté bien avant, imposant à ses enfants qui ne lui en voulaient pas, son monde de vie dissolu, construit sur un naufrage, alors qu’elle accueillait sa progéniture dans son univers, petite société de folles, de lesbiennes, de criardes, d’écorchées crachant leurs velléités et leurs frustrations – le spectacle était si glauque que Thierry se mit à subir d’intenses crises de migraine jusqu’à en devenir momentanément aveugle. Déni. Jusqu’à la bouée : l’étude approfondie sinon obsessionnelle de l’enfant sauvage des forêts de l’Aveyron, une sorte de jumeau, victime, comme lui, de l’«excision de l’âme ».

« Les impliqués Éditeur nous donne la chance de lire Souviens-toi de moi dans les ténèbres, alors saisissons-là ! » écrit fort justement Margaux Catalayoud, dans Actuallité, et cela en dépit d’une édition assez négligée, hélas, ce qui est souvent le cas des éditeurs qui publient ceux qui, sans eux, n’y arriveraient pas… Dans le cas de Thierry Gineste, dont le récit de l’enfant sauvage paru chez Albin Michel a été plusieurs fois réédité, il faut le déplorer. Du reste, il s’agit sans doute de se réjouir que son récit ait le mérite d’exister. Souviens-toi de moi dans les ténèbres aura sa vie.

Thierry Gineste, Souviens-toi de moi dans les ténèbres, Les impliqués Éditeur, 2023, 221 pages.

———–