La condition de la femme au XVIIe siècle : entretien avec Claude Rodhain

Le nouveau roman de Claude Rodhain se déroule au Grand Siècle, à la cour du Roi-Soleil. Au milieu des intrigues de la cour, il invente un personnage truculent en la personne de Louyse Buvard, qui est une femme moderne, émancipée, ambitieuse et très intelligente, et qui va se tailler une place de choix auprès du Roi. Ce fut l’occasion pour nous de revenir sur les débats de société concernant les femmes, notamment le mouvement #MeToo et tous les combats féministes qui inscrivent la femme dans ce nouveau siècle.

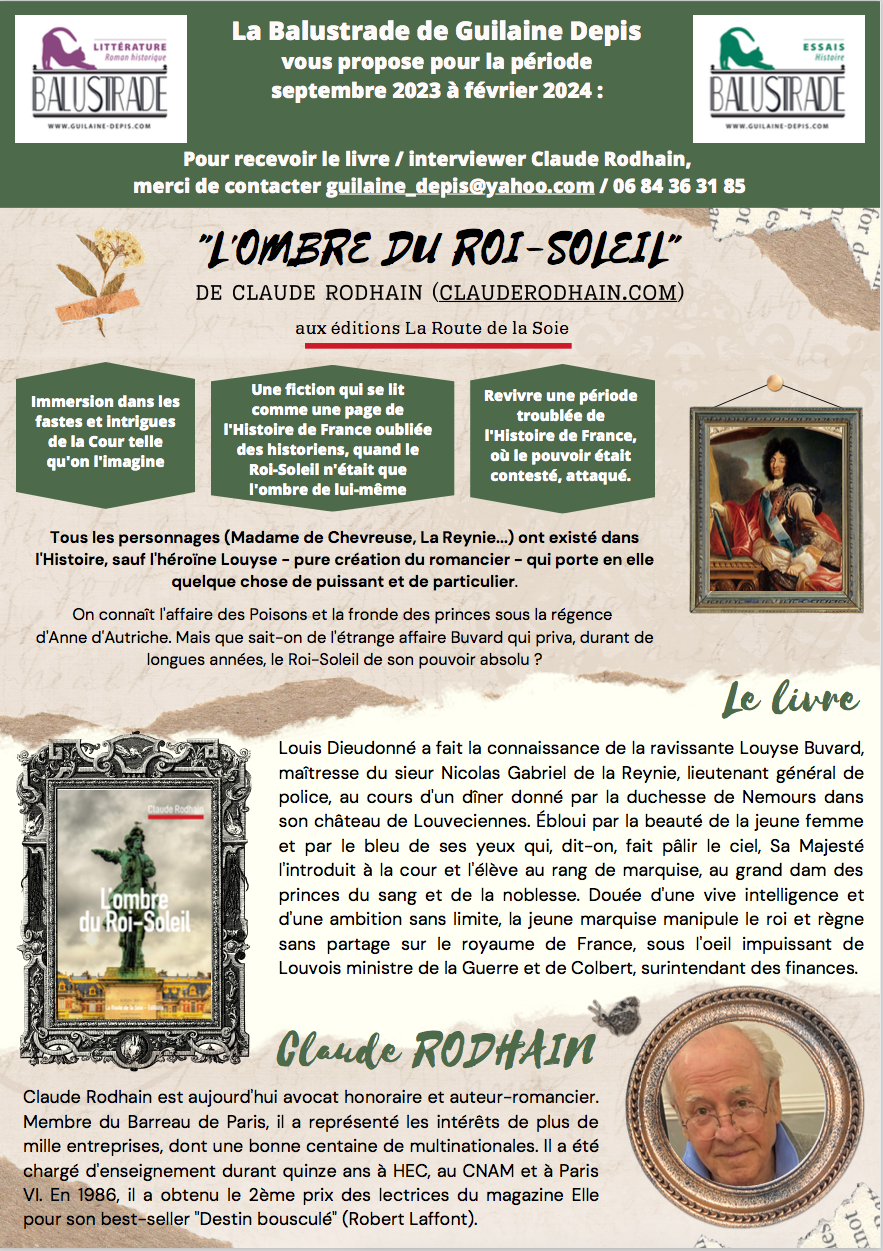

Marc Alpozzo : Cher Claude, L’ombre du Roi-Soleil est votre nouveau roman, paru aux éditions La Route de la Soie (2023), et c’est un livre parfaitement féministe, puisqu’il met à l’honneur une grande dame, placée dans l’ombre du Roi-Soleil, et lorsqu’on parle de l’ombre de ce grand roi, c’est peu dire tant sa stature pouvait impressionner, voire occulter les gens de son entourage. Pourtant, cette dame, Louyse Buvard, est une figure majeure de la cour du roi. C’est une femme qui s’est faite toute seule, sa mère est une empoisonneuse qui a connu le bûcher, alors que sa fille connaît les intrigues de la cour. Est-ce que votre héroïne est un personnage de fiction ? Quelles ont été vos sources d’inspiration et en quoi est-ce que cette figure peut être une inspiration pour les femmes modernes d’aujourd’hui ?

Marc Alpozzo : Cher Claude, L’ombre du Roi-Soleil est votre nouveau roman, paru aux éditions La Route de la Soie (2023), et c’est un livre parfaitement féministe, puisqu’il met à l’honneur une grande dame, placée dans l’ombre du Roi-Soleil, et lorsqu’on parle de l’ombre de ce grand roi, c’est peu dire tant sa stature pouvait impressionner, voire occulter les gens de son entourage. Pourtant, cette dame, Louyse Buvard, est une figure majeure de la cour du roi. C’est une femme qui s’est faite toute seule, sa mère est une empoisonneuse qui a connu le bûcher, alors que sa fille connaît les intrigues de la cour. Est-ce que votre héroïne est un personnage de fiction ? Quelles ont été vos sources d’inspiration et en quoi est-ce que cette figure peut être une inspiration pour les femmes modernes d’aujourd’hui ?

Claude Rodhain : Je pourrais, pour répondre à votre question sur les sources de mon inspiration, citer spontanément Julien Sorel, ce fils de charpentier – dénigré par son père et ses frères pour sa condition physique – devenu dans le roman de Stendhal – précepteur, clerc, puis secrétaire du marquis de la Mole, mais, au risque de vous surprendre, je me suis inspiré du parcours de Charles, le héros de mon précédent roman : « Le temps des orphelins », enfant abandonné au cours de la dernière guerre, balloté d’orphelinats en familles d’accueil, de foyers en pensions, et devenu, à la force du poignet, ingénieur, avocat, professeur à HEC. À l’image de Louyse, orpheline après que sa mère est montée sur le bucher, Charles a bousculé son destin. Cent fois il est tombé, Cent fois il s’est relevé, fidèle à la parole de Confucius : « Notre plus grande gloire n’est pas de jamais tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. » Charles est un modèle de la résilience et Louyse le pivot central de l’intrigue. Elle sert de prisme au regard anachronique féministe, quand les femmes étaient réduites à des rôles préconçus, sans voix, ni choix.

Vous nous proposez un roman historique. On est plongé en pleine période de Louis XIV, dit Dieudonné, qui rencontre Louyse Buvard (un personnage de fiction, donc), fille de Célestine Buvard, cette fameuse empoisonneuse. On est ainsi en plein Grand Siècle. Il est ébloui par sa beauté. Elle est la maîtresse de Nicolas Gabriel de la Reynie. Et c’est alors l’occasion pour vous de nous raconter la condition de la femme sous Louis XIV. Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce récit ?

Vous nous proposez un roman historique. On est plongé en pleine période de Louis XIV, dit Dieudonné, qui rencontre Louyse Buvard (un personnage de fiction, donc), fille de Célestine Buvard, cette fameuse empoisonneuse. On est ainsi en plein Grand Siècle. Il est ébloui par sa beauté. Elle est la maîtresse de Nicolas Gabriel de la Reynie. Et c’est alors l’occasion pour vous de nous raconter la condition de la femme sous Louis XIV. Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce récit ?

Claude Rodhain : La beauté et la perspicacité de Louyse Buvard qui étonnent le Roi-Soleil. « Chère damoiselle votre première apparition à la cour est pour le roi un don du ciel. Corneille a dit un jour, « la beauté est une fleur fragile qui croit sans être semée. » « À vous voir madame, le poète était visionnaire. » J’aurais pu, pour étayer mon propos, me référer à Simone de Beauvoir – le Deuxième sexe – à Marguerite Duras ou Virginia Woolf— une chambre à soi — mais, au risque de vous surprendre à nouveau, je me suis inspiré de celle qui fût, et l’est encore de nos jours, la pionnière du féminisme en France : Olympe de Gouge. Qui pouvait mieux illustrer le parcours de Louyse que cette jeune révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle ? Née Marie Gouze, mariée contre sa volonté à l’âge de 17 ans, veuve l’année suivante, Olympe refuse de se remarier afin de rester libre de ses actes et de ses écrits. Cette jeune femme humaniste et révolutionnaire sera autrice de plus de 60 pamphlets mordants et de deux pièces de théâtre sulfureuses contre l’esclavagisme, notamment « Zamore et Mirza » ou encore « réflexions sur les hommes nègres ».

Libre, pétrie des idéaux des Lumières, Olympe ira jusqu’à rédiger un pastiche au féminin de la convention « des droits de l’homme et du citoyen » – « la convention des droits de la femme et de la citoyenne » – l’un des textes fondateurs du féminisme moderne – avec pour préambule : « femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits » et, pour article 1er : « la femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. »

Opposée aux Montagnards et à leur chef, elle invectivera publiquement Robespierre : « la femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune… tu te dis auteur de la révolution, tu n’en fus, tu n’en es, tu n’en seras éternellement que l’opprobre et l’exécration… », ce qui lui vaudra de monter à l’échafaud et d’être guillotinée le 3 novembre 1793. Le parallèle entre le parcours de Louyse et celui d’Olympe est saisissant. Toutes deux sont des femmes courageuses, opiniâtres et téméraires qui défendent, bec et ongles, la cause féminine et qui finiront, l’une et l’autre, sur l’échafaud pour avoir exprimé haut et fort leurs convictions. Olympe de Gouge est, et restera à jamais, le symbole de la défense du droit des femmes, de la reconnaissance du divorce, de l’abolition de l’esclavage et de la peine de mort.

Votre héroïne est en terrain miné : elle évolue dans un monde d’intrigues, de mystères, de secrets d’alcôve, de coups bas, de superstition, et peut-être même de sorcellerie. Vous racontez aussi l’histoire d’une ascension phénoménale. Est-ce que ce personnage vous a été inspiré de personnes que vous avez connues et côtoyées dans votre carrière d’avocat ?

Claude Rodhain : Sous Louis XIV, la femme est perpétuellement enfant, ou considéré comme tel. Elle est mineure à vie. D’abord soumise à la tutelle du père, parfois du frère, plus tard du mari, elle est sous l’influence de ce que j’appellerais « la théorie phallocentrée ». La femme serait, selon certains auteurs : « une peine inéluctable, un mal nécessaire, le péril domestique. » Dans cet environnement violent la femme, mariée au gré des parentèles, n’a guère d’autre choix, pour se défaire du carcan phallocratique qui l’emprisonne, que le poison. D’où la psychose qui va s’installer durant près de 10 ans au cours desquels vont décéder d’illustres personnalités : le ministre, Hugues de Lionne, la duchesse d’Orléans, belle-sœur du roi, Mazarin… notamment. Seront soupçonnés Racine et le duc de Luxembourg.

Distillé à faible dose, le venin est indécelable et fait croire à une mort naturelle car la médecine n’est pas suffisamment avancée pour diagnostiquer la présence, ou non, de substances toxiques sur le corps d’un cadavre. J’ai longuement décrit dans un précédent roman « Le parfum des poisons » la psychose du poison sur la période s’étendant de 1676 à 1682. À la cour, où ordre et raison dominent, l’empoisonnement est considéré comme de la sorcellerie et un symptôme d’arriération. « La race, comme le sexe, ne doit pas être considérée comme une donnée biologique, mais comme une construction sociale discriminante pour contester l’égalité entre hommes et femmes », disait le roi. L’émancipation des femmes voulue un siècle plus tard par Olympe de Gouge est encore bien loin.

Vous mêlez dans votre récit à la fois la fiction et l’histoire. À travers plusieurs figures féminines, vous montrez, peut-être à la suite de Pierre Bourdieu, que le rôle des femmes à l’époque de Louis XIV était déjà fixé à l’avance. Est-ce une manière détournée de dire que la femme d’aujourd’hui n’est toujours pas émancipée du patriarcat ? Vous connaissez je pense les thèses du néoféminisme qui est parti en guerre contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la « domination masculine », notamment avec la masculinité toxique, l’emprise, le consentement, etc. Doit-on inscrire votre texte dans ce nouveau combat, ou dans le précédent, celui du féministe inauguré en France par Simone de Beauvoir et Antoinette Fouque ?

Claude Rodhain : Je crois que les autrices, telles Simone de Beauvoir, « on ne naît pas femme on le devient » – Françoise Giroud ou Gisèle Halimi, ont beaucoup compté dans l’émancipation du patriarcat. Le manifeste des 343 en 1971 pour le droit à l’avortement est un signe fort. Ce qu’on appelle le « néoféminisme » – philosophie qui soutient le concept d’une complémentarité entre homme et femmes, plutôt qu’une supériorité d’un sexe sur l’autre – n’est pas réellement nouveau. J’ai déjà parlé d’Olympe de Gouge au 18ème siècle, mais on pourrait remonter beaucoup plus loin, notamment aux préceptes de la Bible, Gen.2 « la femme est un partenaire égale à l’homme… Elle est sa contrepartie : une compagne et une amie qui le complète dans l’exercice de domination sur la terre. »

Dans la Lettre du pape Jean-Paul II aux femmes (1995e), le Saint-Père fait la promotion de ce qu’il appelle le « grand processus de libération de la femme ». Le mouvement » MeToo » a permis, lui aussi, de sensibiliser les consciences aux enjeux suscités par les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. De ce point de vue, ce mouvement a changé l’histoire et rendu le féminisme politiquement incontournable. C’est ainsi que de nombreuses lois récentes sont venues conforter le statut de la femme : « 2017, le délit d’entrave à l’IVG », » 2018, loi renforçant la loi contre les violences sexuelles et sexistes », « 2019, loi contre les violences au sein de la famille. » Mon récit s’inscrit dans ce combat

Je vois aussi, dans votre texte, un récit à contre-courant avec les modes d’aujourd’hui, puisque vous montrez bien que les rôles dans la société française, à la fois la société sous Louis XIV, mais aussi aujourd’hui, sont distribués à part égale, chacun campant le sien ; il est vrai que du temps du Roi-Soleil, la haute société, et notamment la politique, était essentiellement masculine, c’est moins vrai aujourd’hui, nous avions quelques semaines encore une Première ministre. Cependant, avec votre personnage principal, vous montrez qu’on trouve dans l’histoire, des femmes pour se frayer un passage au milieu de tous ces hommes, et surtout pour transgresser les principes et les règles des lieux de pouvoir. Louyse Buvard est intelligente, érudite, et elle joue de ses charmes, mais aussi de ses capacités à trouver des failles pour avancer ses pions et se faire une belle place dans ce monde encore très patriarcal. On a d’autres exemples de femmes, dans la littérature, de Madame de Lafayette, en passant par George Sand, ou encore plus proche de nous Colette, qui ont épousé les codes de cette société d’hommes afin de les subvertir et de se payer une bonne place au milieu de tous ces hommes. En réalité, votre héroïne est une insoumise. Pensez-vous que cela puisse exister encore, tant on a l’impression que la société aujourd’hui est pesante par ses normes morales et ses codes rigides ? Vous nous proposez un panorama de la condition de la femme au XVIIe siècle. En quoi est-elle bien différente de la condition de la femme au XXIe ?

Claude Rodhain : Oui, vous avez raison certaines femmes ont su par le passé se faire remarquer par leur intelligence et leur pugnacité, mais vous observerez que celles que vous citez, Madame de Lafayette et George Sand – née Amandine Aurore Lucile Dupin de Francueil – ne sont pas à proprement parler des femmes de basse souche. D’ailleurs bien d’autres femmes issues du milieu aristocratique, ont pu, et ont su, au cours des siècles, se frayer un chemin dans le dédale patriarcal des hommes. Je pense à Jeanne d’Albret, Marguerite de Valois, la marquise de Sévigné ou encore à Mme de Rambouillet et à Mme de Scudéry, féministe avant la lettre, qui déjà au XVIIe siècle, luttait pour l’égalité de la femme.

En réalité, peu de femmes de basse souche ont réussi, dans ces périodes reculées, à tirer leur épingle du jeu, hormis Olympe de Gouge dont j’ai parlé, Monique Wittig et peut-être Hélène de Cixous, née à Oran. Il me semble toutefois qu’il est plus aisé pour la femme d’aujourd’hui, fut-elle de condition modeste, d’accéder à de hautes fonctions. Vous avez cité Madame Elisabeth Borne 1ère ministre, fille d’une mère pharmacienne, mais on pourrait citer également madame Rachid Dati, née d’un père maçon. De nos jours, le statut de la femme n’est en rien comparable à sa condition sous Louis XIV. Nombreuses sont celles qui occupent aujourd’hui des postes clé dans des domaines aussi variés que le social – Marylise Léon à la CFDT – politique, madame Borne, Anne Hidalgo, Yaël Braun-Pivet, Rachida Dati… 39% de femmes siègent à l’assemblée nationale. C’est vrai aussi dans les médias, Léa Salamé, Anne-Claire Coudray, Hélène Resano et bien d’autres… Certes, tout n’est pas parfait, notamment en matière de parité de salaire, hommes-femmes, mais « L’ombre du Roi-Soleil » s’inscrit dans un monde intertemporel qui éclaire la condition des femmes à l’époque en miroir de notre époque contemporaine.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Philosophe et essayiste, auteur de Seuls. Éloge de la rencontre, Les Belles Lettres, 2014, et Galaxie Houellebecq et autres étoiles. Éloge de l’exercice littéraire, Éditions Ovadia (à paraître le 30 mars 2024). Contributeur à l’ouvrage collectif dirigé par Daniel Salvatore Schiffer, L’humain au centre du monde. Pour un humanisme des temps présents et à venir, Éditions du Cerf, (à paraître le 7 mars 2024).

Est-il toujours possible de se remettre de ses blessures d’enfance ?

Est-il toujours possible de se remettre de ses blessures d’enfance ?