Réécouter l’émission avec Philippe Vannini ici :

entretien sur Aligre FM dans les Jeudis Littéraires avec Philippe Vannini

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Réécouter l’émission avec Philippe Vannini ici :

entretien sur Aligre FM dans les Jeudis Littéraires avec Philippe Vannini

Réponse de Pierre Ménat à l’auteur de l’article sur son livre :

Cher Christian de Moliner,

Je tiens à vous remercier pour l’intérêt que vous avez bien voulu porter à mon livre « Dix questions sur l’Europe post-covidienne ainsi que pour l’article que vous lui avez consacré.

Ce texte reflète dans l’ensemble fort bien les idées que j’ai développées dans ce livre, poursuivant la réflexion que j’avais engagée dans « France cherche Europe désespérément » en 2019.

Cependant, l’idée de reprendre le Plan Fouchet de 1961, en particulier pour les affaires étrangères et la défense, ne s’inscrit pas, dans mon esprit, dans une démarche fédérale ni même fédérative. Je pars du constat qu’une action européenne dans ces domaines est nécessaire, car les événements actuels nous démontrent que la France seule ne pèse plus bien lourd. D’innombrables exemples le prouvent, comme celui de l’opposition aux visées turques, de notre intervention au Mali ou de la tentative de rapprochement avec la Russie entreprise par le président Macron. En parallèle, l’indépendance recouvrée par le Royaume-Uni est illusoire : nous serions bien en peine de citer une seule initiative diplomatique prise par Londres depuis que le Brexit a été voté. Boris Johnson essaye de démontrer que c’est le Brexit qui lui a permis de lancer une stratégie vaccinale plus efficace conte la Covid. En fait c’est faux car c’est par choix que nous avons choisi une stratégie européenne qui ne sous était pas imposée par les traités.

Face à cette situation, les structures de l’Union ne sont pas adaptées, car elles sont trop lourdes et diluent toute volonté forte. C’est pourquoi je propose de reprendre le schéma du Général de Gaulle qui au départ était intergouvernemental mais n’excluait pas le modèle confédéral en cas de succès. C’est l’idée d’un Conseil de Sécurité européen. Mais pour réussir, il faudrait au départ une forte volonté politique qui fait aujourd’hui défaut et nous devrions convaincre Londres de se joindre à cette nouvelle entreprise, ce qui est tout sauf gagné.

Merci encore, très cordialement, Pierre Ménat

Chronique littéraire. « 10 questions sur l’Europe post-covidienne », par Pierre Ménat

Chronique littéraire. « 10 questions sur l’Europe post-covidienne », par Pierre Ménat

Pierre Ménat a été ambassadeur de France en Roumanie, en Pologne, en Tunisie et aux Pays-Bas. Il a occupé également le poste de directeur Europe au ministère des Affaires étrangères. Il est l’auteur d’un roman Attendre encore et de 2 autres essais Un ambassadeur dans la révolution Tunisienne et France cherche Europe désespérément. Il a été invité à de nombreuses reprises par les différents médias pour parler de son précédent livre.

Ménat, vu sa carrière, est un partisan réfléchi de la construction européenne, mais il voit néanmoins les failles de qui est devenu « un machin » si on reprend l’expression du général De Gaulle lorsqu’il parlait de l’ONU.

Ménat, vu sa carrière, est un partisan réfléchi de la construction européenne, mais il voit néanmoins les failles de qui est devenu « un machin » si on reprend l’expression du général De Gaulle lorsqu’il parlait de l’ONU.

L’auteur tire dans 10 questions sur l’Europe post-covidienne un bilan clair et précis de l’action de l’Union Européenne lors de la pandémie qui nous touche depuis le début de 2020. Il dresse aussi l’historique du Brexit, explique les raisons qui ont poussé les Britanniques à nous tourner le dos. Son livre est sorti avant la conclusion de l’accord signé in extremis en décembre et ne peut donc présenter un bilan complet des nouvelles relations liant le continent et l’Île et ses dépendances. Le Brexit est sans doute symbolique de l’échec de l’Europe. Entre 1980 et 2020, nous avons assisté à un décalage croissant entre, d’une part, la petite élite dirigeante aux commandes des États de l’Ouest de l’Union Européenne et de la commission européenne et, d’autre part, les habitants de l’U.E. Ceux–ci ont refusé de fusionner en un seul peuple européen. Ce rejet était pourtant une évidence pour tout homme politique lucide des années 1980, mais l’élite a voulu passer outre les réticences des populations et a fait preuve d’une arrogance marquée de mépris. Cette morgue s’est illustrée notamment lors des référendums de 2005 sur le traité de Rome II, rejetés par 3 pays, mais dont une forme édulcorée a été approuvée pour finir par le Parlement Français en dépit de l’avis clair affiché par nos compatriotes.

Toute fédération est une confédération qui a réussi. L’U.E n’a même pas été capable de devenir une confédération, elle est une entité au statut bizarre, à qui Boris Johnson vient, sans doute avec raison, de refuser le statut d’État en n’agréant pas l’ambassadeur de l’U.E auprès de la Grande Bretagne.

En principe, le traité de Lisbonne signé en 2007 a clarifié les rapports entre les compétences de l’U.E et celles qui restent du seul ressort des états. Sont délégués à l’Europe, l’union douanière, l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la conversation des ressources biologiques de la mer, la politique commerciale commune ainsi que la politique monétaire pour les nations ayant adopté l’Euro. Suivant le principe de subsidiarité, tout le reste est de la compétence exclusive des gouvernements locaux. Néanmoins, les états ne se désintéressent pas des domaines délégués à Bruxelles, ils continuent à intervenir et à avoir une politique nationale. D’autre part Bruxelles, appuyé par la Cour de justice communautaire a tendance à élargir son pré carré et à empiéter sur les compétences laissées aux états. Ainsi, la taille des cannes à pêche a été réglementée et annexée au domaine commun. En oute, l’unanimité n’étant plus requise pour adopter des projets un état peut se voir imposer une législation qu’il rejette avec la mise en place des majorités qualifiées.

Le problème le plus aigu que rencontre l’U.E est celui de l’immigration. En théorie le droit d’asile est du ressort exclusif des états, mais l’abolition des frontières au sein de l’U.E a obligé l’Union a cherché des solutions communes. On s’était mis d’accord à Dublin pour que le premier État où un immigré dépose sa demande d’asile l’instruise, la rejette ou l’accepte au nom tous les autres. Mais l’accord a vite montré ses limites. La Grèce, l’Italie et dans une moindre mesure l’Espagne sont en première ligne pour recevoir les réfugiés. Pour leur venir en aide, la commission a cherché à répartir les « exilés » entre les différents États, mais les nations de l’Est ont fermé leurs frontières. Leur attitude peut paraître égoïste, mais quand on voit les difficultés, la criminalité et les émeutes qui ravagent les nations les plus ouvertes (Pays-Bas, Belgique, France, Suède) on ne peut qu’approuver ces gouvernements de vouloir protéger leurs peuples. En outre, la France dérègle le processus de Dublin. Elle est une passoire pour les réfugiés, elle régularise les exilés dès qu’ils ont 5 ans de présence, sur notre sol, n’expulse personne ou presque. Tous ceux qui sont déboutés en Allemagne ou en Italie se précipitent dans notre pays pour déposer une nouvelle demande d’asile alors que cette démarche est illégale vis-à-vis du droit communautaire. L’immigration empoisonne le fonctionnement de l’U.E, a provoqué en grande partie le Brexit et risque d’amener la dislocation de l’U.E si celle-ci ne réagit pas.

Ménat fait le tour des problèmes et propose à chaque fois des solutions qui passent par une plus grande intégration dans un certain nombre de domaines. Il suggère de signer un nouveau traité basé sur le plan Fouchet, énoncé en 1961, qui a été refusé à l’époque, parce que nos partenaires souhaitaient intégrer la Grande Bretagne et qu’ils trouvaient la proposition française pas assez atlantiste. Il s’agirait à l’intérieur de l’U.E de créer un club restreint à ceux qui veulent plus d’intégration sur le modèle de la zone euro qui ne rassemble que 19 États sur les 27 de l’Union.

Mais est-ce souhaitable ? Ne conviendrait-il pas mieux de tirer les conséquences du Brexit et de renoncer à toute forme fédérative, voire confédérale. Le principal et seul succès incontestable de l’U.E est d’être devenue une zone de libre-échange. La zone euro fonctionne cahin-Caha; on l’oublie trop souvent qu’elle a permis de surmonter les problèmes de changes qui empoisonnaient le fonctionnement économique de l’U.E avant l’adoption de la monnaie commune. Bien sûr, l’euro pose la question des différences de rythme entre les économies de sa zone. Comment faire marcher d’un même pas des états qui sont en récession et en déficit et d’autres qui sont en expansion et en équilibre budgétaire. Les verrous établis (déficit inférieur à 3% du déficit, dette ne devant pas dépasser 60 % du PIB) sont depuis longtemps obsolètes et lorsque la crise du Covid sera dépassée, il faudra réfléchir à en adopter d’autres plus réalistes que tous les états soient en mesure de respecter. Cela posé, il convient de mettre fin à toutes les tentatives fédérales. Les Européens ne veulent pas d’un état supranational : respectons leur volonté ! Transformons l’U.E en une zone d’échange, de coprospérité économique et de coopération inter-gouvernementale et non pas en une structure où une commission lointaine, apatride et sans légitimité démocratique impose ses vues aux États membres de l’U.E.

Le livre de M. Ménat est donc intéressant pour poser le débat et comprendre la problématique de l’Europe ; il est clair, précis et même si l’auteur a une vision personnelle qui n’est pas, semble-t-il, celle de la majorité des Français, il est impartial dans sa présentation et n’esquive pas les problèmes, au contraire il les présente successivement.

Christian de Moliner

« 10 questions sur l’Europe post-covidienne » Pierre Ménat, éditions L’Harmattan 12 €

Crédit photo : DR

[cc] Breizh-info.com, 2021, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

L’histoire de ce livre n’est pas banale, puisqu’il a pris naissance dans un aéroport. Sur un cahier Moleskine petit format, l’auteur écrit ces ligne : “Et si l’éternité n’existait pas?” Plusieurs mois plus tard, ce premier roman voit le jour ; c’est l’itinéraire d’un homme à l’épreuve du réel. Roman pour ‘“happy few”, manuel de philosophie, « feel-good » roman ? Comment qualifier La Souciance ? Et ce si roman n’avait pas d’étiquette de prédilection ? Probable qu’il s’élève simplement au-dessus des clivages, et parle à l’ensemble d’entre nous, par-delà les générations. Durant un déjeuner à la Brasserie Lipp, j’en ai profité pour interroger l’auteur…

Marc Alpozzo : Voici votre premier roman. Il s’intitule La Souciance, titre qui, dans sa simplicité apparente, est plus complexe qu’il n’y paraît. Si l’on suit le dictionnaire, ce substantif féminin signifie « causer de l’inquiétude ou du souci à quelqu’un ». Mais on lit aussi que cela peut vouloir dire « Faire attention à, se préoccuper de (quelqu’un, quelque chose) qui intéresse et tient à cœur ». Pour faire un point rapide sur le pitch du roman, on peut dire que vous racontez comment un couple de voyageurs va s’arrêter un moment dans un village suspendu entre mer et montagne, qui fait beaucoup penser aux météores en Grèce, suspendus entre ciel et terre. Au début cette halte n’est qu’une étape sans importance. Elle devient pourtant, un moment extraordinaire, que vous racontez avec beaucoup de saveur et de plaisir. Et justement, j’en viens au sous-titre de votre roman, qui me plait beaucoup « Ici & Maintenant ». Alors, évidemment, on comprend la pirouette de ce sous-titre, puisque ce roman raconte un moment unique de ce couple, dans lequel se prépare progressivement un futur inouï pour eux, alors qu’on sent tout le jeu de va-et-vient que vous dessinez, montrant que le présent renvoie au futur et le futur au présent. Est-ce que vous n’avez pas finalement tenté de nous décrire le surgissement naturel du langage de notre vie, qui apparaît dans les événements, – que l’on croit toujours hasardeux, et dont on imagine que la cause nous échappe toujours –, alors même que ces moments sont tous en lien avec nous, et sont un dialogue que l’on mène ensemble ; comme si l’événement était déjà là, et que c’est l’inconscient qui fournit un moyen que la nature offre, et une distance qui interdit de penser qu’elle est une réalité indépendante de notre être profond ? Est-ce que vous n’avez pas voulu nous dire aussi, que la vie prend soin de nous et nous cause de l’inquiétude, quand cette inquiétude va dans le sens d’un processus d’interprétation finaliste ? Un peu comme si, nous devions vivre cette vie, sans nous préoccuper des événements, au-delà ou en-deçà des événements, qui ne sont jamais que des interprétations de notre esprit ?

Marc Alpozzo : Voici votre premier roman. Il s’intitule La Souciance, titre qui, dans sa simplicité apparente, est plus complexe qu’il n’y paraît. Si l’on suit le dictionnaire, ce substantif féminin signifie « causer de l’inquiétude ou du souci à quelqu’un ». Mais on lit aussi que cela peut vouloir dire « Faire attention à, se préoccuper de (quelqu’un, quelque chose) qui intéresse et tient à cœur ». Pour faire un point rapide sur le pitch du roman, on peut dire que vous racontez comment un couple de voyageurs va s’arrêter un moment dans un village suspendu entre mer et montagne, qui fait beaucoup penser aux météores en Grèce, suspendus entre ciel et terre. Au début cette halte n’est qu’une étape sans importance. Elle devient pourtant, un moment extraordinaire, que vous racontez avec beaucoup de saveur et de plaisir. Et justement, j’en viens au sous-titre de votre roman, qui me plait beaucoup « Ici & Maintenant ». Alors, évidemment, on comprend la pirouette de ce sous-titre, puisque ce roman raconte un moment unique de ce couple, dans lequel se prépare progressivement un futur inouï pour eux, alors qu’on sent tout le jeu de va-et-vient que vous dessinez, montrant que le présent renvoie au futur et le futur au présent. Est-ce que vous n’avez pas finalement tenté de nous décrire le surgissement naturel du langage de notre vie, qui apparaît dans les événements, – que l’on croit toujours hasardeux, et dont on imagine que la cause nous échappe toujours –, alors même que ces moments sont tous en lien avec nous, et sont un dialogue que l’on mène ensemble ; comme si l’événement était déjà là, et que c’est l’inconscient qui fournit un moyen que la nature offre, et une distance qui interdit de penser qu’elle est une réalité indépendante de notre être profond ? Est-ce que vous n’avez pas voulu nous dire aussi, que la vie prend soin de nous et nous cause de l’inquiétude, quand cette inquiétude va dans le sens d’un processus d’interprétation finaliste ? Un peu comme si, nous devions vivre cette vie, sans nous préoccuper des événements, au-delà ou en-deçà des événements, qui ne sont jamais que des interprétations de notre esprit ?

Éric-Louis Henri : Votre lecture de La Souciance m’est précieuse ; car elle est elle-même un chemin. Votre question riche et dense en atteste ; sa multiplicité -je veux dire : ce qu’elle ouvre comme horizons de réflexion, d’approches- invite à la Souciance justement et au dialogue avec elle.

Pour tenter de répondre le plus clairement possible à cette question initiale de notre entretien, je souhaiterais d’entrée de jeu préciser que, paradoxalement, La Souciance ne renvoie ni à une volonté (consciente ou non) de perturber un autre ni à une préoccupation déterminée ou une inquiétude attribuée. Les deux définitions que propose le dictionnaire sont trop « statiques », trop arrêtées, étriquées et limitées pour rendre compte de ce que La Souciance a de clairvoyance souterraine et de densité d’ouverture au monde justement.

Elles ne font que taquiner en quelque sorte nos certitudes alors que La Souciance les travaille au corps.

Quoique nous fassions, vivions, réfléchissions même, il y a, pour moi, toujours de l’impensé à l’œuvre qui travaille nos certitudes, … et par où le sens peut advenir. Là est le lieu de La Souciance.

La Souciance est pour moi, fondamentalement, un cheminement et une attitude. C’est un voyage permanent qui renvoie à l’inouï, à l’inédit de cet impensé, pour le mettre à jour, à l’expérience d’une « conscience-de-soi-à-soi-et-au-monde », spontanée, intuitive et immédiate sans être éphémère.

Pour l’exprimer autrement, je dirais que l’existence condense en elle une densité foisonnante qui se réserve sans cesse, quelque chose comme une évidence discrète qui veille et attend « le » juste moment d’apparaître, l’instant de sa « parousie », son événement !

Cet événement-là est vécu de manière « absurde » parce que non catégorisable. Il est à nous celui d’un entre-deux inopiné et disert, « d’un intermonde », comme disait Klee.

L’intermonde de Klee n’est pas à proprement parler une réalité physique palpable, c’est-à-dire mesurable dans le temps et l’espace, mais il n’en demeure pas moins vrai -comme la pomme que l’on croque- et authentique, comme peut l’être l’amour profond entre deux êtres.

Si événement il y a toujours déjà, comme vous le suggérez, c’est alors pour moi en ce sens-là. J’ajouterais aussi que le surgissement naturel du langage de notre vie auquel vous l’identifiez, et pour reprendre votre belle expression, ne survient que lorsqu’on est prêt à le laisser s’inviter dans notre parcours.

Je ne pense pas en revanche que ce soit l’inconscient qui est à la manœuvre dans cette occurrence. Je pense plutôt à une part diffuse de nous-même, vibrante, résonnante, qui réunit et le conscient et l’inconscient au-delà de toute rationalité ou irrationalité, à une onde d’existence souterraine qui nous habite toujours, s’invite parfois « expressément » et nous dit sans cesse, nous raconte « ici » tout en nous projetant « là » …

Ce qui prend soin de nous, c’est cet impensé-là dont je viens de parler, il ne nous « cause » pas tant d’inquiétude qu’il est cette inquiétude-même, primordiale, bienveillante, sans jugement ni questionnement. Ce qui arrive ensuite, ce qui nous arrive, n’en est sans doute alors qu’une interprétation donnée, partielle et partisane, mais cette expression retenue contient toujours en creux, l’infini des possibles qu’elle nous offre encore, et dont La Souciance indique la trace.

La Souciance, paru en librairie en septembre 2020

M.A. J’ai vu une difficulté réelle dans votre roman. Vous faites commencer votre histoire en racontant le périples d’un couple, qui décide de s’arrêter dans un village suspendu entre mer et montagne. Les premiers mots de votre récit commencent ainsi : « Et si l’éternité n’existait pas ! Et si l’éternité, ce n’était que le passé. Derrière nous… Résolument clos. » Donc, ça c’est un premier point que je voulais faire : votre roman commence sur une idée, celle que nous serions en-dehors du temps. Vos personnages arrivent par hasard dans ce village mais on sent bien qu’il n’y a pas de hasard dans votre récit. Cette banale halte d’un périple estival, c’était voulu ! Mais qui l’a voulu ? c’est ça la question ! C’est peut-être dans l’usage, dans l’expérience, dans la pratique que va faire ce couple de voyageurs de l’évidence d’un lieu et d’un futur inattendu, propice à la « souciance », – que l’on peut aussi lire selon la phénoménologie du mot, comme ce qui évoque l’infime singularité de toute existence, les incertitudes essentielles de la vie humaine –, l’expression singulière de l’usage de l’événement que nous pouvons en faire. Vous voyez ce que je veux dire ? en fait, je résume ma question : est-ce que vous n’êtes pas en train de nous dire que la vie est toujours une rencontre, et que, l’usage de l’ici et maintenant (Hic et Nunc), permet essentiellement un processus naturel de rencontre de soi à travers la rencontre de l’autre et de l’événement lui-même ?

É.-L. H. : Tout réside là, justement.

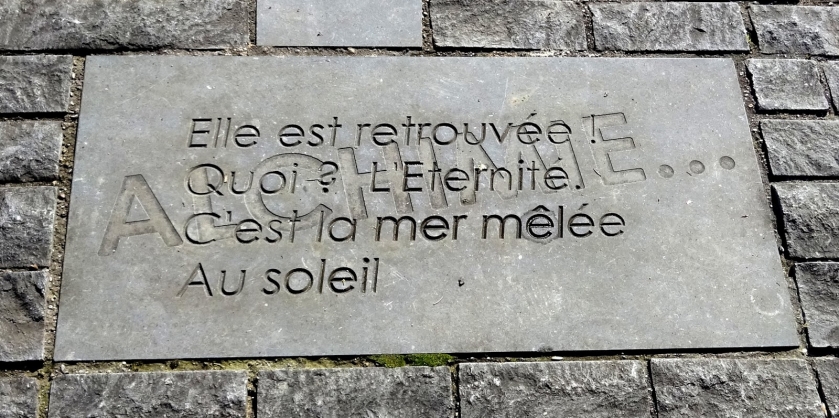

L’éternité n’est qu’une vue de l’esprit ; j’ajouterais en souriant : « … et tout le reste n’est que littérature ! ».

Que l’Eternité n’existe pas » ne nous projette pas pour autant de facto hors du temps mais au contraire, nous y plonge intensément ; nous sommes toujours déjà jeté dans l’Ici et Maintenant. On aura beau faire, on n’y échappera pas. L’Ici et Maintenant est notre chair et la Souciance en révèle l’inattendu. Car le Hic et Nunc qui nous définit en propre nous pousse simultanément au-delà, ailleurs. L’Ici et Maintenant implique son déplacement de manière innée. L’Ici et Maintenant est toujours déjà ailleurs. De facto ! Où ? Rien n’est jamais défini. L’ailleurs est en acte un inattendu consubstantiel indéfini. Quoique nous fassions ! Cette nécessaire occurrence ‘chiasmatique’ conjugue l’Ici et Maintenant de notre présence au monde avec un ici-et-là d’une rencontre de l’autre que soi.

Notre présence au Monde , quand elle « accueille » en son sein cet inattendu comme faisant partie intégrante et simultanée de son histoire, devient alors aussi celle de l’autre comme vous le suggérez justement. Nous portons l’Intermonde en nous. Il est notre résidence première.

Et le temps s’y condense de manière extra-ordinaire et exponentielle à la fois.

Ce qui m’a plu dans « la mise en scène » du village est précisément l’expérience de ce temps. La réalité de son suspens, l’évocation de son entre-deux, de son « Nomansland entre destin et libre-arbitre », comme écrit finement par ailleurs Noah Blum… ! Voilà en effet un lieu qui est un non-lieu, un lieu « en attente » de lui-même, un lieu entre deux mondes, entre mer et montagnes, entre ciel et terre… Un « intermonde » donc, où tout est possible.

J’ai tout de suite perçu -plutôt que pensé- que ce village symboliserait au plus juste le lieu d’une telle aventure. Est-ce le hasard qui y a mené le couple ou non ? Je n’ai pas de réponse arrêtée. D’autres villages, dans le récit, furent visités auparavant. On les imagine tout aussi pittoresques, dépaysants, voire accueillants ; et pourtant, c’est celui-là qui interpelle, dans le plein sens du terme. Pourquoi ? Je ne sais pas. Le hasard est souvent une nécessité polichinelle. Je pense simplement qu’il surgit toujours quand -et là où- on est prêt à l’accueillir. C’est une manière très postmoderne que celle-là ; je veux dire d’être disponible à l’inattendu, de cultiver une volonté qui nous prédispose sans autre forme de procès à accueillir ce qui simplement arrive (Lyotard parlait d’être attentif au « il arrive »). L’Ici et Maintenant nous pare ainsi d’emblée de cet ailleurs qui arrive. Et cela ouvre effectivement au différent, au dialogue au sens socratique du terme, à la rencontre de l’autre… Là est l’événement.

Bien sûr, quoiqu’à cet égard, je parlerais plutôt de tension esthétique (mais cela est un autre débat), vous me direz que vivre de cette souciance-là parait relever davantage d’une vie contemplative, ou d’une méditation -le terme est à la mode- et que chacun d’entre nous a naturellement tendance à se retrancher plutôt, à se reposer dans son quant-à-soi indifférent. Et vous auriez raison si la Souciance se réduisait à cela ; mais la Souciance est un acte, elle est en acte. Le quotidien affairé nous maintient certes de plus en plus dans une gangue numérisée d’apparence et d’indifférence confortables, un néant qui est sensé nous protéger, moins de l’étranger en tant que tel que de l’inconnu qui nous travaille et de l’exigence incontournable de l’autre que soi.

Être ouvert à l’événement de soi et de l’autre est l’enjeu de La Souciance, malgré cela… Notre résidence a certes besoin de repos, de se poser mais ne s’y complait jamais.

Et, de fait, le hasard que vous mentionnez n’est finalement qu’une farce féconde qui se joue de nous et nous révèle qu’on ne peut tout simplement pas dire « Je » face au néant.

M.A. Alors je tiens à le préciser que vous êtes philosophe de formation, mais que ce livre, n’est ni un traité barbant ni un ouvrage systémique dans lequel vous chercheriez à proposer une doctrine dogmatique et fermée. En réalité, vous avez choisi ce format du roman, parce que votre écriture, me semble-t-il, convient plus naturellement à votre projet. Quand on vous lit, on a l’impression que vous recourez au récit imaginé, car il est plus propice à une écriture-cheminement vers votre moi intérieur. Lorsque nous avons préparé ensemble cet entretien, vous m’avez raconté que l’idée de ce livre vous était venue dans un avion ou un aéroport, et que c’est par une phrase que vous êtes venu à ce texte ; la première qui ouvre le roman : « Et si l’éternité n’existait pas ! » C’est d’autant plus fort, que c’est une idée aujourd’hui convenue, dans notre époque absurde, ne croyant plus au ciel, que l’éternité serait une folie. Mais votre écriture, selon une phénoménologie de la thèse conventionnaliste de l’époque, ne va cesser de détruire cet argument, pour nous montrer que l’idée d’éternité n’a pas lieu d’être, puisque nous ne vivons jamais que dans l’instant présent, et que c’est l’esprit qui étire le temps pour en faire une illusion à laquelle on se raccroche. Or, j’en viens à ma question, est-ce que vous n’avez pas raconté la vie, sous une autre forme, celle d’un lieu, d’un temps, d’une existence, mais observés de multiples façons, (on connait la phrase célèbre de Duchamp : « C’est le regardeur qui fait l’œuvre » !) que l’on peut considérer comme des rencontres foisonnantes, et que l’on confond avec le temps. D’où l’idée d’Ici & Maintenant, – car toute notre vie ne se joue jamais ailleurs qu’ici et maintenant !

É.-L. H. : Merci de poser cette question.

L’écriture est en effet un cheminement.

Je la pense et la vit comme cela. Je l’identifie même à l’histoire. Mon cheminement, mon histoire. Ecriture et histoire sont synonymes. Elles sont identiques. Elles sont mêmes. Mais « même » comme ne peut l’être qu’un autre et « autre » ainsi qu’est le même. Cette dialectique du même et de l’autre me nourrit au jour le jour.

Je parle donc de l’histoire qui s’écrit au jour le jour et non celle déduite d’une fiction enjolivée imposée au monde par les réseaux sociaux et les publicités comme autant d’attribut exaltant de notre existence. Leur Storytelling prétendument contemporain est un déni de vie en fait et m’agace au plus haut point.

J’aime en revanche votre expression « d’écriture-cheminement ». Car effectivement, son exercice met à jour l’impensé tapi dans l’ombre de ce qu’on est. Et lui confère une ‘actualité’.

Et l’éternité dans tout cela, m’objectez-vous ? Elle n’a pas sa place ? Elle n’a pas lieu d’être ? Je confirme. Ni de lieu tout court, d’ailleurs. On écrit justement parce que l’éternité n’existe pas. L’éternité n’est qu’une vue de l’esprit qui rassure peut-être, un refuge, comme la caverne de Platon ; qui, cependant, ne résout rien de notre condition, ne dit ni ne raconte quoi que ce soit de la réalité, de la vérité, de la beauté, ici et maintenant, de l’infini des possibles à vivre, du tremblement d’être, de l’onde d’existence qui nous traverse et nous emporte.

De même que notre Hic et Nunc se fuit sans cesse, il nous introduit simultanément dans l’immédiateté du monde et de l’autre, dont l’éternité n’a que faire.

L’Ici et Maintenant nous pousse sans cesse à aller de l’avant… hors-piste, hors des sentiers battus, et des conventions établies de notre bonne conscience ; il nous jette irrémédiablement au monde. Il n’est pas à suivre mais à vivre.

Ce n’est pas encore parler de futur ici mais simplement du perpétuel « printemps » de notre existence qui, comme vous le soulignez, « ne se joue jamais ailleurs qu’ici et maintenant ».

M.A. Durant la préparation de cet entretien, j’y reviens, vous m’avez dit que vous aviez beaucoup étudié Heidegger. Je ne suis pas étonné donc du thème de ce roman, puisque je dirais que le thème alterne entre le temps et le futur. Est-ce que le futur existe, ou est-ce que, pour reprendre le beau terme de Philippe Guillemant, le futur est un « foutur » ? Un fourre-tout ! Votre écriture me fait penser à Sartre, que vous citez d’ailleurs, et à son idée de liberté radicale et sans excuses. C’est l’usage que nous faisons de notre désir, nous dites-vous, qui est à l’origine naturelle de notre futur. Est-ce que ça n’est pas un usage de la physique quantique très libre que vous faites, et qui nous dit que le futur n’est pas la cause d’événements qui s’enchainent mais la conséquence du regard que nous avons porté sur tel ou tel chose, au point de la faire exister. Ma question est donc la suivante : est-ce que vous n’avez pas voulu nous livrer un message et nous dire de faire de notre vie une œuvre d’art, en développant une part de nous, nécessaire à cette rencontre de soi ?

É.-L. H. : Le futur existe, oui, mais dans l’ici et maintenant qui le sous-tend. Il convient de renverser notre conception du temps. C’est là le paradoxe de notre existence, justement.

Pour faire court – et être forcément réducteur quant à l’influence du texte heideggerien- je dirais seulement que l’Ici-et-Maintenant de La Souciance trouve une inspiration, sans en être l’expression, dans l’Ereignis du penseur allemand ; il pourrait être ce « non-lieu » de l’événement de l’avénement à soi et au monde. Mais je n’irai pas plus loin dans la réflexion sur cette tension d’Ek-sistence qui anima la pensée d’Heidegger à ses débuts.

Je dirais simplement que ce que nous faisons de cette dimension, de l’Ici et Maintenant qui s’exprime dans La Souciance, nous appartient en propre. Qu’il y ait ou non une éternité qui nous définisse au bout de la route ne nous dégage aucunement de notre absolue responsabilité. C’est effectivement la liberté radicale de Sartre mais pas seulement. Le futur n’est en fait pas à la manœuvre et il devient précisément un « Foutur » lorsqu’on y jette, par facilité, par oisiveté souvent mais pas seulement, tout le fatras de nos souhaits abscons et illusoires, ceux qu’on se donne pour se disculper de la seule exigence qui est la nôtre, celle d’être au monde ici et maintenant.

À cet égard, je ne connais que très peu – sinon rien- de la physique quantique à laquelle vous me renvoyez. Je ne me risquerai donc pas à en donner une interprétation appliquée. Ce que je pressens en revanche au plus intime, est qu’au-delà de l’espace tridimensionnel projeté linéairement dans le temps, il existe une autre dimension que je qualifie maladroitement de tremblement d’être, d’évidence ou d’onde d’existence. Qui a peut-être à voir avec la distorsion quantique de l’espace-temps traditionnel, mais je n’ai pas la prétention de l’affirmer. En ce qui me concerne, je parle simplement d’une dimension qui est paradoxale, d’une force qui influence notre parcours, notre insertion dans la réalité du monde et des autres ainsi que « leur » réalité à nos yeux ; qui, en tout état, intensément, nous ouvre toujours spontanément à l’incertain. Ce qui peut paraître être une abstraction inconfortable pour nos consciences pétries d’efficacité rentable mais conditionne pourtant concrètement notre existence et celle des autres. Et, en ce sens, change notre regard sur le monde et le temps autant que ceux-ci s’en trouvent bouleversés, déplacés, construits différemment. J’y vois là, de la ‘différance’ derridienne.

Se pose dès lors la question de la réalité en soi, du monde en soi. Quelle est-elle ? Quel est-il en vrai ? Est-il possible de les connaître, de les appréhender, de les conceptualiser ? Est-ce finalement important de le savoir ? De ne pas en être capable nous condamne-t-il à l’errance et au non-sens ? La parenté avec la quête quantique s’arrête là.

Peut-être, pour y répondre, qu’en cultivant intimement notre force d’incertitude ferons-nous de notre vie une œuvre d’art, unique et singulière, expression du futur qui se joue toujours déjà au présent de notre Hic et Nunc et dont la trace figurera notre réelle ambition.

M.A. Enfin, si donc, nous ne pouvons revenir sur le passé, nous sommes maître, non de notre avenir, mais de notre présent. Dans ce cas, est-ce que vous ne nous dites pas que notre vie est un « écho à [notre] délibération intérieure » et que c’est en acceptant d’assumer les paradoxes que notre existence offre, que nous ouvrons des « horizons insoupçonnés », parce qu’enfin nous acceptons d’aller à la rencontre de part inconnue de nous-mêmes et de désirs enfouis ? En bref, ce livre est un roman optimiste qui nous apprend que notre chemin est ouvert, et échappe à toute ordre clos…

É.-L. H. : Je ne pourrais l’exprimer autrement.

Être maître de son destin – si destin il y a- a toujours été depuis l’antiquité (et l’est encore) le questionnement des philosophes. Avec des fortunes diverses. Mais cette quête présente un visage différent aujourd’hui. Elle apparaît moins consister en l’apprentissage par exemple, d’une domestication, toute hégélienne ou alors techno-centrique, de soi, de la réalité et du monde qu’en la capacité à laisser advenir, à accueillir cette force d’incertitude qui change notre regard sur le monde et le temps tout autant que ces derniers s’en trouvent instantanément influencés dans leur « appar-être ».

En entamant l’écriture de La Souciance, je ne savais pas où elle me mènerait, quels « horizons insoupçonnés » s’inscriraient sur les pages de mon récit. Il y avait cependant de la jubilation dans cette inconnue.

J’écris au crayon. Vous le savez. Ce n’est pas fortuit. Même si dans un second temps, je sculpte la pierre de mon récit au ciseau du clavier, le premier jet est toujours écrit au crayon. Le crayon est comme le fusain du temps. C’est le temps « qui va au charbon. ». J’aime bien cette image. C’est pour moi une expérience très étrange que de confier alors à la pointe de mon crayon, le privilège premier de creuser d’un sillon, le corps d’une page et de laisser advenir dans son trait, une trace indicative de ce qui n’en a à proprement parler aucune ; une faille d’existence qui, au détour d’un nom, d’une émotion, de désirs enfouis sans doute, surgit là mais ne s’y résume pas. J’ai parfois l’impression de bouleverser un ordre de choses pour lui donner un sens inconnu jusqu’à cet instant précis, retranché qu’il était dans l’ombre des mots, des gestes, des paroles au quotidien.

J’ai écrit La Souciance non par besoin volubile mais inconsciemment, intuitivement, afin de confier à l’intelligence de l’écrit, l’éloquence de la faille.

La Souciance ai-je expliqué récemment, c’est la résilience du sens et l’intelligence du silence. Elle est un don que l’on se fait à soi. Et si on l’accepte comme tel, ce qui n’est pas toujours très clair, ou trop « évident », elle est source d’une joie infime, d’un optimisme, vous avez vu juste, d’un optimisme juvénile même, qui ose l’impossible récit de la pluralité du monde. Je ne pourrais l’exprimer mieux. Je ne pourrais l’exprimer autrement.

Merci infiniment pour le cheminement heureux auquel vous m’avez convié par vos questions. Bien des choses resteraient à partager. Nous aurions pu évoquer ensemble le silence de la Souciance, par exemple, la beauté de son entrevue, l’universel de sa singularité, … Mais on ne peut tout dire. Et comme le proclamait Lacan, « c’est par cette impossibilité même que la vérité tient au réel. »

Avec Éric-Louis Henri (à droite) et

son attachée de presse Guilaine Depis (Ballustrade), à la Brasserie Lipp, à Paris.

Éric-Louis, La Souciance, Ici&Maintenant, Éditions du Panthéon, 2019.

Article

Réécouter l’émission de Marie-Ange de Montesquieu avec Frederika Abbate ici: https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/29-01-2021/

Réécouter l’émission de Marie-Ange de Montesquieu avec Frederika Abbate ici: https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/29-01-2021/

“Le bonheur supprime la vieillesse.” écrivait Franz Kafka…. Et pourtant, qui n’a jamais craint cette idée de vieillir, de s’user, de diminuer. La France se classe d’ailleurs parmi les plus pessimistes au monde à l’idée de prendre de l’âge : plus des trois-quarts (78%) de nos compatriotes redoutent leur passage à la « seniorité ». Une vision qui est partagée en Europe, exception faite de l’Allemagne où près d’un Allemand sur trois se déclare optimiste à l’idée de vieillir. Une des principales raisons de ce pessimisme : la dégradation de la santé. Seul un Français sur cinq pense ainsi qu’il sera en bonne santé lorsqu’il sera âgé, un chiffre bien en-deçà de la moyenne mondiale (57%). Bref, et si nous arrêtions d’avoir peur de vieillir ?

« La fleur de l’âge c’est à tous les âges de la vie, les plus belles années c’est aussi la vieillesse », Josiane Asmane

Frederika Abbate, chroniqueuse radio et auteur de 5 romans dont le dernier « Les anges de l’histoire » (Nouvelles éditions place) dans lequel elle évoque la peur de vieillir

Dr Michel Allard, médecin, humaniste et voyageur. Véritable spécialiste des centenaires, il est à l’initiative d’une des plus vastes études scientifiques lancées en France sur le sujet. Il publie « Le bonheur n’a pas d’âge – Heureux toute sa vie » (Cherche Midi)

Josiane Asmane, chroniqueuse télé, journaliste et critique littéraire. Elle publie « Les fleurs de l’âge – Enquête sur les femmes qui se réinventent » (Flammarion – à paraître le 10 février)

La vie d’artiste au temps du libéralisme

La vie d’artiste au temps du libéralismeÀ partir de la vie d’un jeune homme adopté, affublé du surnom de Soledad, qu’il adoptera, Frederika Abbate entreprend de nous promener dans un monde hésitant entre le fantasque et le réalisme.

Soledad, artiste, cherche dans son imaginaire l’image d’une jeune femme, amante éternelle, muse permanente, aux quatre coins du monde. Bangkok, Saint-Pétersbourg, Paris sont du voyage. Notre héros rencontre des personnages variés, aime, les scènes de sexe sont crues, entre en confrérie mystique, se réalise comme artiste, jusqu’à une exposition new-yorquaise qui achève sa destinée initiatique.

Le roman (…) se lit pour le plaisir d’une langue très classique extrêmement agréable à lire.

(…) Le roman plaira aux amateurs de contes romancés, de belle langue contemporaine et de rêve.

François Martini

PARUTION FEVRIER 2021

L’enseignement professionnel entre promotion et relégation

Une approche sociologique

un essai de Laure Minassian

Éditions Academia-L’Harmattan

Pour le recevoir en service de presse/ interviewer l’auteure, merci de contacter Guilaine Depis 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Ce livre présente, sous un format court (200 pages), une vue d’ensemble de l’enseignement professionnel. Il retrace d’une manière synthétique l’histoire, complexe et souvent mal connue, de ce secteur, il en décrit les structures et établit des comparaisons avec son organisation dans d’autres pays. Il introduit des analyses fines et détaillées des processus d’enseignement et d’apprentissage qu’on y trouve, appuyées sur des études de cas. Ces analyses renouvellent l’étude de la manière dont se construisent les inégalités de réussite, non seulement dans le professionnel, mais dans l’ensemble du système éducatif.

Conçu tout particulièrement à l’intention d’un public large, il constitue également un ouvrage de référence pour les questions touchant à cet enseignement.

Docteure en Sciences de l’Éducation, auteure d’une thèse sur l’enseignement professionnel, chercheure au laboratoire CIRCEFT-EScol de Paris 8 et enseignante à l’Université de Lille, Laure Minassian exerce également la fonction d’Ingénieure de recherches à la Direction de la Formation de l’Université de Nantes.

Quelle est la fonction sociale de l’enseignement professionnel ? Et d’ailleurs, de quelle voie professionnelle parlons-nous ? De l’initiale, de la scolaire (avec périodes en entreprise obligatoires et contrôles en cours de formation), du CAP, du BAC Pro, du BTS, de celle qui tend vers les diplômes du supérieur ou de l’apprentissage qui peut aller du CAP au Bac + 5 et donc qui regroupe tant de profils variés ?

Certes, du côté de la promotion sociale, en France, le diplôme du bac pro a plaidé pour la sortie de l’enseignement professionnel du cycle court, ouvrant ainsi vers l’enseignement supérieur. Mais ces efforts ne sont-ils pas en voie d’achèvement par la récente réforme du bac pro ? Pour échapper à cette perspective, devons-nous envier la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l’Allemagne ou encore le Québec et s’inspirer de leurs modèles ?

Du côté des élèves, d’autres questions peuvent-être posées : sont-ils spécifiques selon les catégories du diplôme dispensé, les filières de formation considérées, le genre, l’ethnicité, la catégorie sociale, les territoires ? Comment vivent-ils et interprètent-ils les situations et activités scolaires ? Comment font-ils face aux exigences propres des exercices scolaires, lesquels se situent à la frontière entre l’école et le travail ? Alliant observations de classes, analyse de productions écrites des élèves et d’entretiens recueillis auprès d’élèves et d’enseignants, adoptant un point de vue pluriel (sociologique et langagier), l’ouvrage rend compte des prérequis et attendus pas toujours perçus et maîtrisés par les élèves et qui concourent aux inégalités.

Ces éléments interrogent les pratiques enseignantes et en creux leur formation initiale et continue. En effet, un des résultats des enquêtes de l’ouvrage montre que certains formateurs/enseignants sont d’abord experts d’un métier, en particulier dans la voie de l’apprentissage. Mais cela n’est guère suffisant pour l’enseigner. Pourtant ce phénomène risque de s’accroître et d’être une des conséquences probables de la loi de 2018 « pour choisir son avenir professionnel » (dite loi Pénicaud). En déléguant la formation professionnelle aux entreprises privées aux dépens des lycées professionnels et des CFA publics et donc du contrôle plus serré des enseignements dispensés, on accentue inévitablement des recrutements d’enseignants peu qualifiés (se pose alors la question d’une éducation NATIONALE).

Rattachée à la période COVID la question devient alors sommes-nous au crépuscule d’un enseignement professionnel dont chaque ministre appelle la revalorisation ?

Enfin l’ouvrage rend compte du devenir d’anciens élèves en donnant à lire, à partir d’un suivi sur les réseaux sociaux, les processus et toutes les petites et grandes épreuves qui les conduisent vers la réussite ou l’échec. Un des enseignements est que les apprentis qui poursuivent dans leur voie ont construit un sens de l’engagement professionnel très profond qui relève moins de l’école que de leur capacité à se saisir des ressources qui s’offrent à eux.

Laure Minassian

Pierre Ménat était l’invité de Michelle Gaillard le 26 janvier 2021 sur Fréquence Protestante

Réécouter l’émission ici : https://frequenceprotestante.com/diffusion/frequence-livres-du-26-01-2021/

Dans le monde l’après covid et de l’après Brexit, quelle sera la place et le rôle de l’Europe ? Pierre Ménat qui fut ambassadeur de France (Roumanie, Pologne, Pays-Bas, Tunisie) donne quelques clés et indique les conditions pour assurer une sécurité et une prospérité commune.

Dans le monde l’après covid et de l’après Brexit, quelle sera la place et le rôle de l’Europe ? Pierre Ménat qui fut ambassadeur de France (Roumanie, Pologne, Pays-Bas, Tunisie) donne quelques clés et indique les conditions pour assurer une sécurité et une prospérité commune.

« Dix questions sur l’Europe post-covidienne » » L’Harmattan – Ed Pepper

TANTUM ERGO DE MAURICE DACCORD

TANTUM ERGO DE MAURICE DACCORDEditeur : L’Harmattan

L’arrivée d’une nouvelle collection de romans policiers aux éditions de L’Harmattan, appelée sobrement Noir, se fête au même titre qu’une nouvelle série mettant en scène deux enquêteurs aux noms rigolos. Une lecture festive.

Proche de la retraite après avoir passé plusieurs années dans la compagnie d’assurances Le Parapluie, Eddy Baccardi décide de changer de vie et de travailler à son compte. Il s’aperçoit bien vite que les couples ne sont pas faits pour durer et ouvre une société d’écoute de futurs divorcés. Essayant d’arrondir les angles, de prodiguer des conseils de pseudo-psychologue, sa clientèle s’étoffe rapidement par un efficace bouche à oreille grâce à ses qualités d’écoute.

Un matin, un commandant de gendarmerie au nom étrange, Léon Crevette, le convoque au poste. Une femme a été trouvée égorgée avec une gravure sur le ventre : Tantum Ergo. Dans les papiers de la défunte, le commandant a déniché les coordonnées de Baccardi. Effectivement, il s’agit bien d’une de ses clientes mais, code de déontologie oblige, il ne peut guère aider le gendarme sur la vie privée de la dame.

Mais en quelques jours, les cadavres s’amoncellent. On retrouve une puis deux puis … toutes des femmes et presque toutes clientes de Baccardi. Les deux hommes vont allier leurs forces pour dénicher le coupable.

Ni le thème du serial killer, ni celui de la vengeance ne vont révolutionner le genre. La trame de ce roman est classique et le couple dissonant d’enquêteurs des éléments déjà rencontrés dans le polar. On peut même y trouver des indices qui tombent du ciel et font avancer l’enquête comme par hasard. on ne va pas y chercher ici une révolution du genre, mais plutôt une variation doucement virevoltante.

Et pourtant, si je parle de ce roman, c’est bien parce qu’il possède un ton fantasque, amusant, léger et bigrement humoristique, sans faire dans la lourdeur. J’ai particulièrement aimé les clins d’œil au genre, et les sous-entendus qui font sourire car placés au bon endroit. Il faut dire que Maurice Daccord écrit bien, simplement, et qu’on trouve un plaisir certain à lire ce roman court qui ne se veut rien d’autre qu’un divertissement. Ce qui est sûr, c’est que je serai au rendez-vous de leur prochaine enquête.

La France finance l’Union européenne à hauteur de 17%.

La signature d’un accord de séparation ne peut masquer l’échec que représente un divorce au bout de 48 ans de vie commune.

L’Europe avec le Royaume-Uni c’était le rassemblement des pays fondateurs des démocraties modernes. L’Europe historique pouvait devenir la grande Europe une fois qu’elle aurait réussi à coordonner les qualités des nations qui la composent. Elle en avait la capacité économique, humaine, culturelle et militaire. L’Europe sans Shakespeare, Newton, Smith et les autres c’est un peu la musique sans Beethoven.

Les politiques et les hauts fonctionnaires européens ont regardé avec dédain le non français de 2005 en expliquant qu’aux référendums, les électeurs ne répondaient pas à la question qui leur était posée. Ils ont imputé le Brexit à la sottise des élites politiques coupables d’avoir demandé son avis à une population incapable de juger où était son intérêt. On ne peut indéfiniment dire que les autres ont tort, lorsque autant de citoyens ne veulent plus de l’Europe, il devient nécessaire de se remettre en cause.

Le système politique européen est vécu comme le château kafkaïen où ses habitants ne savent où ni comment ni pourquoi se prennent des décisions dont le sens même est flou. Cette impression vient de la multiplicité des organismes européens qui se superposent ou s’entremêlent avec les organes de décision nationaux. En théorie les responsabilités sont définies mais en pratique les élus européens donnent un avis sur à peu près tout, soit dans un objectif absurde d’uniformisation de l’Europe, soit à partir de motivations idéologiques. Cette situation engendre des pressions qui poussent la Commission à mener de plus en plus d’actions en dehors de son domaine exclusif.

La confusion qui ressort des règlements, directives, décisions, recommandations ou autres avis a donné à beaucoup d’Européens le sentiment d’une bureaucratie invasive dans les fondements de leur mode de vie. Si l’Europe décide de tout, à quoi servent les nations ? Si l’idéologie majoritaire européenne est plus importante que le consensus national historique, pourquoi être Français ?

Ce malaise a été général mais le désaveu européen est majoritairement venu des classes populaires des pays les plus riches, celles qui ont eu le sentiment d’être perdues par la mondialisation et l’immigration.

La mondialisation a pu être mal vécue car elle a entrainé des pertes d’emplois dans les pays comme la France qui ont choisi le «traitement social du chômage » et une précarité chez les Britanniques qui ont joué sur la flexibilité. Mais elle n’a pas eu d’effet négatif global sur le niveau de vie et n’a pas été une cause de rejet de l’Europe.

Les immigrations intra-européenne et extra-européenne ont été la cause principale du sentiment anti-européen des populations nationales les plus modestes des pays riches. Non seulement les travailleurs étrangers viennent prendre leurs emplois mais en plus ils perçoivent des aides payées par leurs impôts. Si ces étrangers peu qualifiés viennent travailler dans ces pays européens, c’est parce que la rémunération qui leur est versée inclue, en plus du prix de marché, des transferts de revenus parfois plus importants que la valeur de leur travail même.

Il faut expliquer ce phénomène : Une entreprise paie aux salariés des salaires et charges sociales d’une valeur égale au produit de leur travail. Mais les charges sociales des salaires inférieurs à la médiane donnent des avantages dont la valorisation est plus importante que la cotisation.

Prenons par exemple les cotisations d’assurance maladie d’un salarié modeste. Elles sont proportionnelles à son salaire mais elles ne suffisent pas à couvrir le coût de sa santé. La différence est payée par la cotisation des salariés les mieux payés. Il y a là un transfert de revenu comme il en est de même pour les cotisations chômage, retraites etc.. Au total le salarié perçoit plus en avantages sociaux que la valeur des cotisations prélevées sur son travail. Lorsqu’on ajoute les différentes aides directes au titre du logement , de la politique familiale, etc… on peut comprendre que les salariés les plus modestes acceptent mal que la solidarité nationale s’applique aux étrangers alors qu’ils ont eux-mêmes des conditions de vie difficile.

L’Europe est constituée de pays dont l’essence est la solidarité nationale. Si cette solidarité « nationale » s’applique aux étrangers, alors les mots n’ont plus de sens et les pays perdent l’unité qui est leur raison d’être. Sans les Nations l’Europe disparaitra.

La libre circulation en Europe des hommes, des idées, des biens et des capitaux n’est pas contradictoire avec la solidarité nationale.Il suffit de faire une clarification dans ce qu’on appelle les charges sociales entre la part qui relève de l’assurance et celle qui relève du transfert de revenus, la première accessible à tous et la deuxième relevant de la solidarité nationale réservée aux nationaux. La même clarification devrait être faite sur les allocations diverses.

De telles dispositions limiteront les mouvements de travailleurs à ceux réellement utiles sur le plan économique en restreignant ceux qui veulent profiter seulement de l’effet d’aubaine des transferts de revenus. Rien n’empêche par ailleurs que les étrangers cotisent soit à des caisses complémentaires spécifiques soit aux organismes de leur pays d’origine.

D’une manière générale, l’Europe est riche de la diversité qui la compose et c’est une erreur que de vouloir tendre vers son uniformisation en matière de mœurs, de goût, ou de mode de fonctionnement. Autant la libre circulation des hommes, des biens et des services relève bien de l’Europe, autant les fondements des solidarités nationales doivent relever de chaque pays. Certains voudront des transferts sociaux plus élevés, d’autres jugeront préférable une taxation moins forte. Que chaque pays développe son consensus original national et puisse éventuellement servir de modèle aux autres.

Plutôt que d’accroitre son influence au détriment de chaque pays, l’Europe devrait porter ses efforts sur le domaine qui devient essentiel au sein d’un monde en développement où la Chine prend de plus en plus de place et où la « Pax Américana » disparait. La défense européenne sera dans l’avenir, si elle se constitue, le vrai ciment de l’Europe. Sans elle nos démonstrations en faveur de la liberté apparaissent déjà pathétiques. Avec elle, devenant une puissance mondiale réelle, et en étant moins invasive à l’égard des Nations qui la composent, l’Europe redeviendra attractive pour le Royaume-Uni.