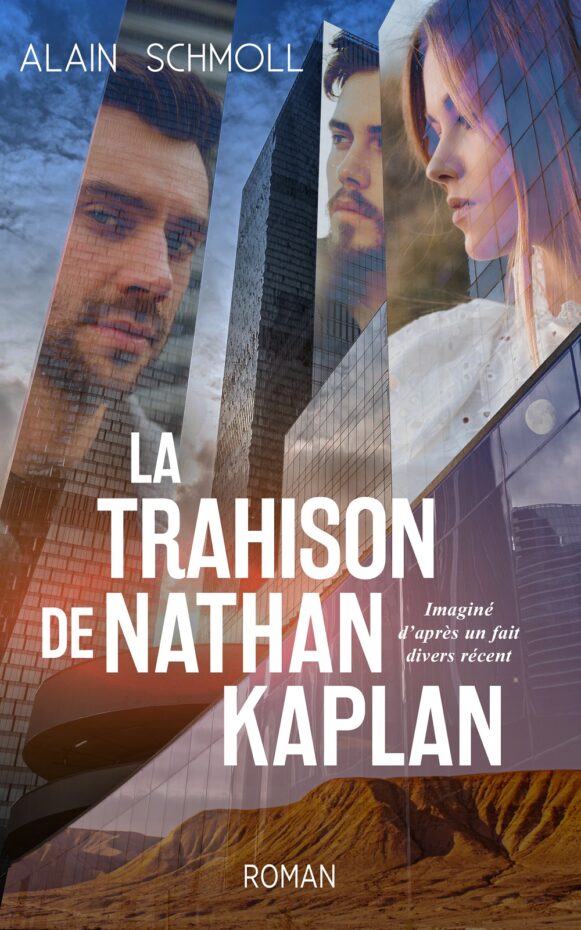

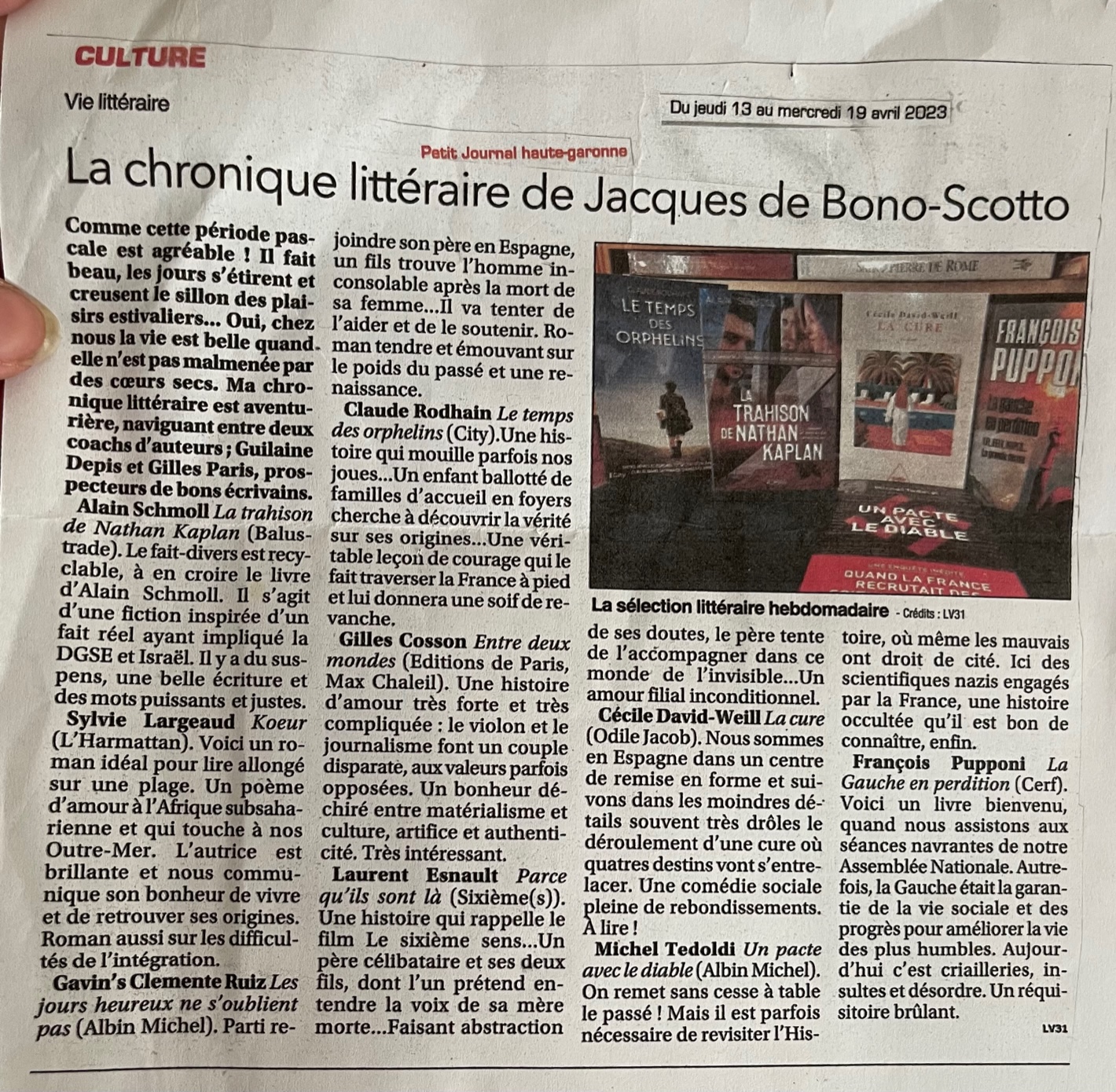

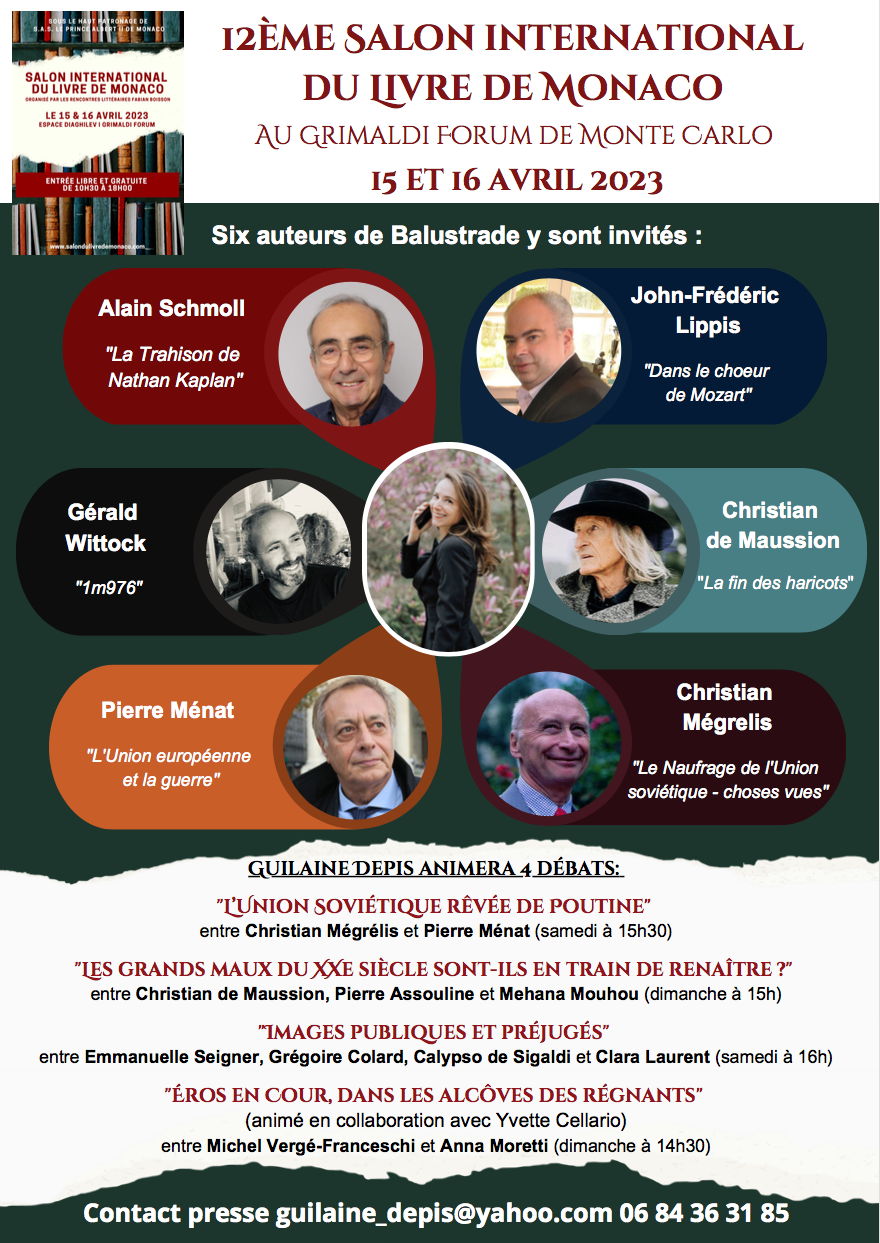

Comme le laisse bien l’entendre son titre, le roman d’Alain Schmoll La trahison de Nathan Kaplan (CIGAS, 2022) promet une action trépidante et un suspens à la mesure d’un promesse narrative construite avec aisance et une agilité bien marquées. Les personnages bien esquissés ne manquent pas de retenir l’attention du lecteur habitué à ce type de polars qui mélangent avec aisance des réalités du monde diplomatique, politique, de la sureté de L’Etat, de l’espionnage et de la concurrence ardue des affaires.

Comme le laisse bien l’entendre son titre, le roman d’Alain Schmoll La trahison de Nathan Kaplan (CIGAS, 2022) promet une action trépidante et un suspens à la mesure d’un promesse narrative construite avec aisance et une agilité bien marquées. Les personnages bien esquissés ne manquent pas de retenir l’attention du lecteur habitué à ce type de polars qui mélangent avec aisance des réalités du monde diplomatique, politique, de la sureté de L’Etat, de l’espionnage et de la concurrence ardue des affaires.

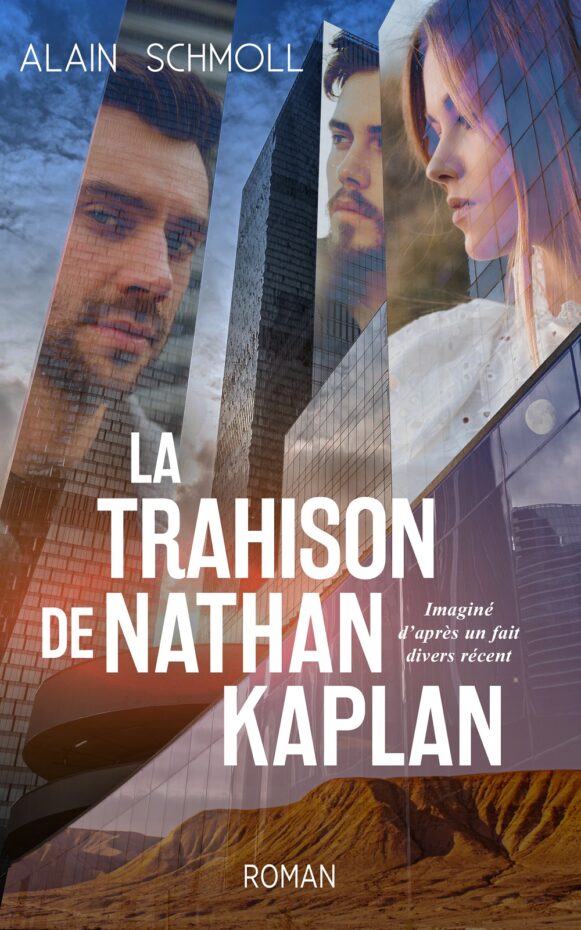

Avant même d’ouvrir votre roman, une chose retient notre attention sur le genre dont fait partie votre roman. Vous l’identifiez dès la première de couverture comme un livre « imaginé d’après un fait divers récent ». Plus loin, cette fois dans la Mise au point de la fin, vous parlez « d’articles publiés dans les magazines d’information ». Compte tenu de ces détails, pourriez-vous nous dire comment avez-vous réussi comme auteur à passer de ces informations brutes, venant du quotidien, à la rédaction de ce roman dont vous ne niez pas l’existence d’une partie fictionnelle concernant l’intrigue, par exemple ?

Loin de le nier, je revendique avoir imaginé en partie ce que je raconte dans La trahison de Nathan Kaplan, qui est mon quatrième roman. Trouver l’inspiration dans un fait divers n’est pas une innovation. C’est un procédé courant auquel nos grands auteurs du XIXe siècle avaient eux-mêmes eu recours dans des romans célèbres. Ce qui varie d’un ouvrage à l’autre, c’est la ligne de frontière entre la fiction et la réalité. Vous avez le cas Truman Capote et son enquête minutieuse afin de reconstituer, dans De sang-froid, un fait divers criminel au plus près de la vérité. Parmi les romanciers actuels, vous avez Pierre Lemaitre, qui installe ses fictions dans des contextes de faits divers oubliés, un trafic de cercueil au lendemain de la Première Guerre mondiale, le scandale des piastres en Indochine à la fin des années quarante, les tempêtes de décembre 1999. L’affaire d’où je suis parti illustre parfaitement un propos de Barthes sur le sujet : « Voici un assassinat : s’il est politique, c’est une information, s’il ne l’est pas, c’est un fait divers ». Tout commence par l’arrestation rocambolesque en banlieue parisienne de deux individus, qui déclarent être des agents de la DGSE, le service secret français de renseignement ; ils auraient eu pour mission d’éliminer un agent du Mossad, le fameux service secret israélien. Alors, événement politique ? Après des révélations sidérantes dans la presse, il s’avère qu’il ne s’agit que d’un authentique fait divers, où se côtoient le sordide, le burlesque et le tragique, ce qui est le propre même du romanesque. J’ai eu aussitôt l’envie d’écrire une intrigue fictive autour des éléments factuels de cette affaire, tels qu’ils ont été révélés.

Qu’en est-il cette fois de vos personnages ? Comment sont-ils nés, selon quels critères dramatiques – des bons et des méchants, des durs et des fragiles, etc. –, pour qu’ils puissent incarner ce que l’on appelle dans le cinéma des « caractères », capables d’incarner des typologies humaines ?

Tous mes personnages sont fictifs. L’ossature du fait divers réel, conservée dans le roman, reposait sur la rencontre de deux réseaux s’étant trouvé des intérêts mutuels et ayant pris l’habitude de contracter. D’un côté des commanditaires, de l’autre des exécuteurs. D’un côté des notables prêts à débourser des sommes importantes pour se débarrasser de personnes en travers de leur chemin, de l’autre des militaires subalternes affectés à un établissement de la DGSE, prêts à jouer les hommes de main moyennant finance. Pour mon intrigue, il me fallait un meneur dans chaque réseau, un personnage disposant de crédibilité, de charisme, capable de convaincre les autres de s’engager avec lui. C’est ainsi que j’ai créé Sylvain et Tiburce. En même temps, pour la vaste intrigue sentimentale que j’envisageais autour du fait divers, il me fallait un homme et une femme. Comme il avait été question d’un espion du Mossad, j’ai imaginé un personnage susceptible d’incarner une ambiguïté : Nathan Kaplan. Le personnage de Virginie est plus neutre, au début du roman en tout cas.

Passons, si vous le permettez, à l’intrigue de votre roman. Plusieurs lignes traversent son récit. Essayons de les analyser ensemble. La première est celle du monde des affaires, un milieu dur où la réussite se conjugue avec le courage, les compétences et le risque. Deux générations semble se retrouver face-à-face : celle des anciens patrons comme Michel Déclair (vous parle même d’une « époque Michel Déclair !), et celle de la nouvelle génération, de Virginie Déclair et de Nathan Kaplan. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet qui vous fournit de par sa nature un excellent matériau romanesque, n’est-ce pas ?

Pour élaborer l’intrigue et afficher Nathan Kaplan comme un homme lié à l’Etat d’Israël, il m’a fallu remonter à près de trente ans en arrière, à la décomposition de l’Union soviétique et à une émigration massive des Juifs russes en Israël, avec à la clé, un vaste programme de construction de logements. J’ai fait de Nathan Kaplan un jeune ingénieur ayant alors saisi l’opportunité de participer activement à ce programme. J’ai ensuite profité de ce que, depuis cette époque, certains professionnels du BTP ont considérablement évolué et intégré des technologies numériques de plus en plus complexes ; ils sont aujourd’hui des opérateurs internationaux maîtrisant la réalisation et l’exploitation d’unités industrielles sophistiquées, comme des infrastructures militaires. Nathan Kaplan avait habilement développé son activité en ce sens et cela l’éloignait de l’entreprise de ses débuts, dont le savoir-faire se trouvait menacé d’obsolescence.

Mais dans les affaires, il n’y a pas que les bons patrons. Il y a, par exemple, un François Gurnier qui est loin de suivre cette voie. Que veut dire ce modèle dont il est inutile de souligner le caractère antagonique, atypique même, à moins qu’il ne soit pas un cas isolé dans ce monde cruel ?

Il y a des profils dominateurs et péremptoires. Ces hommes ou ces femmes estiment que tout leur est dû, ne doutent jamais de rien, se croient tout permis. Leur aplomb confine à l’irresponsabilité. Il en existe dans tous les milieux sociaux et, pour répondre à votre question, aussi chez les patrons. Ils n’anticipent pas les aléas susceptibles de survenir et quand ils sont confrontés à des obstacles imprévus, ils cherchent à les franchir en force, en usant d’expédients dont ils n’évaluent pas les conséquences. Ils ont raison sur tout, ne mettent jamais en cause leur responsabilité, voient des complots partout et tout est toujours la faute des autres. Vous en connaissez certainement…

Et puis, il y a les affaires louches dans lesquelles trempent plusieurs de vos personnages, comme ceux du Club des Milles Feux. N’entrons pas trop en détails – laissons aux lecteurs le plaisir de faire leur connaissance. Une question, quand même pour savoir comment les situer dans l’échelle de la corruption ? Franchement, ils ont l’air un peu ignorant, voire idiot, vous ne trouvez pas ?

Le schéma est pourtant assez courant. A la tête du club de tir, il y a des hommes qui savent très bien ce qu’ils font et qui n’ont pas de scrupules. Ils excellent à manipuler des personnes qui rencontrent des difficultés et qui se laissent entraîner dans des aventures qu’elles auraient dû avoir la jugeote d’éviter. C’est aussi le cas des petits sous-offs de la DGSE. Il est vrai que la naïveté et la crédulité sont toujours étonnantes, surtout chez des gens d’apparence respectable et responsable. Regardez, dans l’actualité, combien ils sont à se laisser tenter par des propositions d’investissements mirifiques, qui sont autant d’escroqueries. La répétition des exemples malheureux pourrait servir de mises en garde ; mais non, ça marche toujours.

La nouvelle génération d’hommes d’affaire fait preuve de beaucoup plus d’ingéniosité et de volonté d’entreprendre. À quoi son dus à la fois leur succès et leurs défaites ? Prenons ici deux exemples : celui de Virginie et de Nathan.

Sur tous les marchés, dans tous les métiers, la roue tourne. À chaque génération émergent de jeunes entrepreneurs avec un regard neuf, un talent original, de l’ambition, de l’imagination. Ils exploitent des opportunités auxquelles leurs aînés n’avaient pas pensé, pratiquent un mode de management dans l’air de leur temps. Puis ils vieillissent, sont à leur tour dépassés par des plus jeunes. A la fin du roman, Nathan explique d’ailleurs que le cycle est en voie de s’achever pour lui. A quoi doit-il sa réussite professionnelle ? Sans entrer dans les considérations d’un traité de stratégie d’entreprise, on imagine sa détermination permanente à se tenir au plus près des attentes de ses parties prenantes, une préoccupation qu’il a fait passer avant sa vie privée ; c’est son problème, à lui de l’assumer. Virginie, pour sa part, se sent prisonnière d’une sorte de devoir moral, mais son métier ne l’intéresse pas ; logiquement, elle a du mal, mais elle tient le coup ; c’est une femme de sa génération, mais elle a du ressort. Enfin Sylvain se place plutôt dans la filiation d’un Rastignac ou d’un Bel-Ami, un modèle qui ne se démode pas ; ce qui le motive, ce sont les coups d’éclat rapides et l’argent facile ; ses succès lui tournent la tête et l’amènent à se lancer aveuglément dans des projets qui ne sont plus à sa portée.

L’intrigue policière prend une telle importance que nous aurions pu commencer notre discussion avec celle-ci, autant dans l’évolution de l’enquête que dans la pertinence avec laquelle vous construisez leurs portraits. Quels ont été les codes que vous avez suivis/inventés pour créer vos personnages ?

Pour le processus de l’enquête, j’ai repris les codes de la réalité. Les policiers partent de données brutes, qu’ils constatent et entendent : une tentative de meurtre, l’implication de la DGSE. La hiérarchie est alertée. L’affaire passe du niveau local à la Brigade Criminelle régionale, puis met aux prises les ministères de l’Intérieur et de la Défense. Mes personnages de policiers sont totalement fictifs. Le rôle principal est tenu par un officier de police trentenaire d’origine algérienne. Il a pour adjointe une séduisante jeune femme qui le fait un peu fantasmer, comme toutes les femmes qu’il croise, mais c’est un homme intelligent, droit, équilibré ; il est marié, père de famille et il mène son enquête avec sang-froid et lucidité.

En face des bons personnages – polar oblige – il y a les méchants : des commanditaires et des hommes de main. Ne disons rien de tout cela. Juste vous demander pourquoi les avoir choisis de manière un peu surprenante dans la DGSE, ce qui crée une double intrigue entres des hommes aux mentalités différentes et des services différents, Police et Armée.

Les événements déclencheurs de l’affaire se sont déroulés comme je les décris, avec l’implication de militaires de la DGSE. Vous avez raison, c’est surprenant, parce que la DGSE, c’est la Direction générale de la Sécurité extérieure et elle n’est pas censée intervenir sur le territoire national. Mais les faits sont têtus et c’est ce qui rend la vérité romanesque. L’instruction judiciaire de cette affaire est toujours en cours et il est probable qu’elle n’est pas facilitée par les divergences entre les façons de faire de la Police judiciaire et celles des services de renseignement de l’Armée.

Comme dans tout polar qui se respecte, le problème de l’amour est très présent. La manière dont naissent et évoluent ces relations laissent ressortit une dose importante d’humanisme de votre part. Il y a une gravité qui entoure vos personnages, dans leur désir de bonheur et dans leur confrontation aux traditions – je pense par exemple à Nathan. Alors, l’amour pour vous, penche-t-il plutôt vers le bonheur retrouvé ou plutôt vers la quête d’un bonheur impossible mais nécessaire ?

Les histoires d’amour impossible ont été le terreau de nombreux romans, qui montrent qu’en général elles se terminent mal. Alors amour et bonheur sont-ils compatibles ? Je pense que des opportunités d’amour heureux se présentent un jour ou l’autre. Il faut savoir en reconnaître une et la saisir au bon moment, à l’encontre éventuel d’obstacles, de principes ou de programmes élaborés d’avance. En énonçant cela, j’ai une pensée pour le héros de Yasmina Khadra, dans son magnifique roman Ce que le jour vaut à la nuit ; adolescent, il gâche le reste de sa vie en n’osant pas enfreindre une promesse qui n’avait pourtant pas lieu d’être. Dans mon roman, Nathan laisse passer les années et quand il se libère, il est peut-être trop tard. L’histoire que je raconte s’arrête là. La suite appartient aux lectrices et aux lecteurs ; ils imagineront ce qu’ils voudront.

Et, enfin, pensez-vous qu’il est impossible de réussir dans la vie sans trahir ceux qui nous sont proches, par obligation parfois, souvent sans le vouloir ? Qu’est-ce que la réussite pour vous et jusqu’où peut-elle exiger de celui qui la veut, qui la rêve à faire des compromis, des choix douloureux, égoïstes ? Est-ce que cela justifie la violence ?

Réussir sa vie, pour moi, c’est mener à bien des projets, dans différents domaines, familial, professionnel, culturel, sportif, etc, à condition qu’ils soient suffisamment ambitieux pour être difficiles à atteindre, mais pas trop pour être irréalistes. Bien sûr, il faut parfois adapter ces projets en cours de route, par pragmatisme, lucidité, honnêteté vis-à-vis des autres et de soi-même. Est-ce trahir ? Quand j’entends des gens se plaindre d’avoir été trahis – c’est un message qu’on entend souvent dans les sphères politiques –, je me dis : peut-être ne trahissons-nous que ceux qui comptent abusivement sur nous, ou qui se font des illusions sur nous. A nous de mettre les choses au point en temps utile pour que ce ne soit pas le cas.

Propos recueillis par Dan Burcea

Alain Schmoll, La trahison de Nathan Kaplan (CIGAS, 2022), 300 pages.

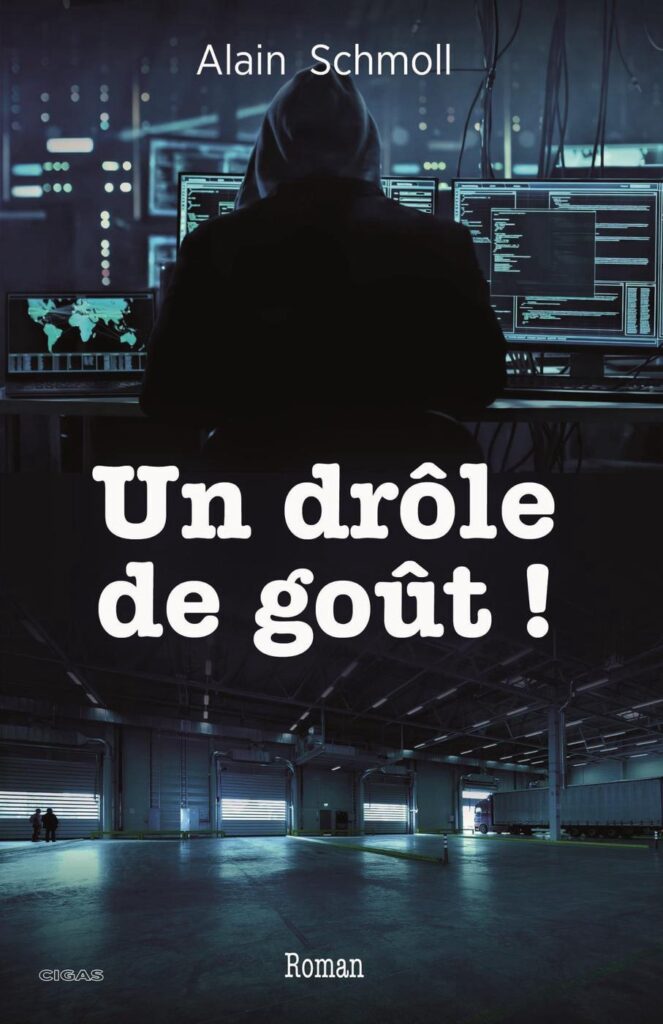

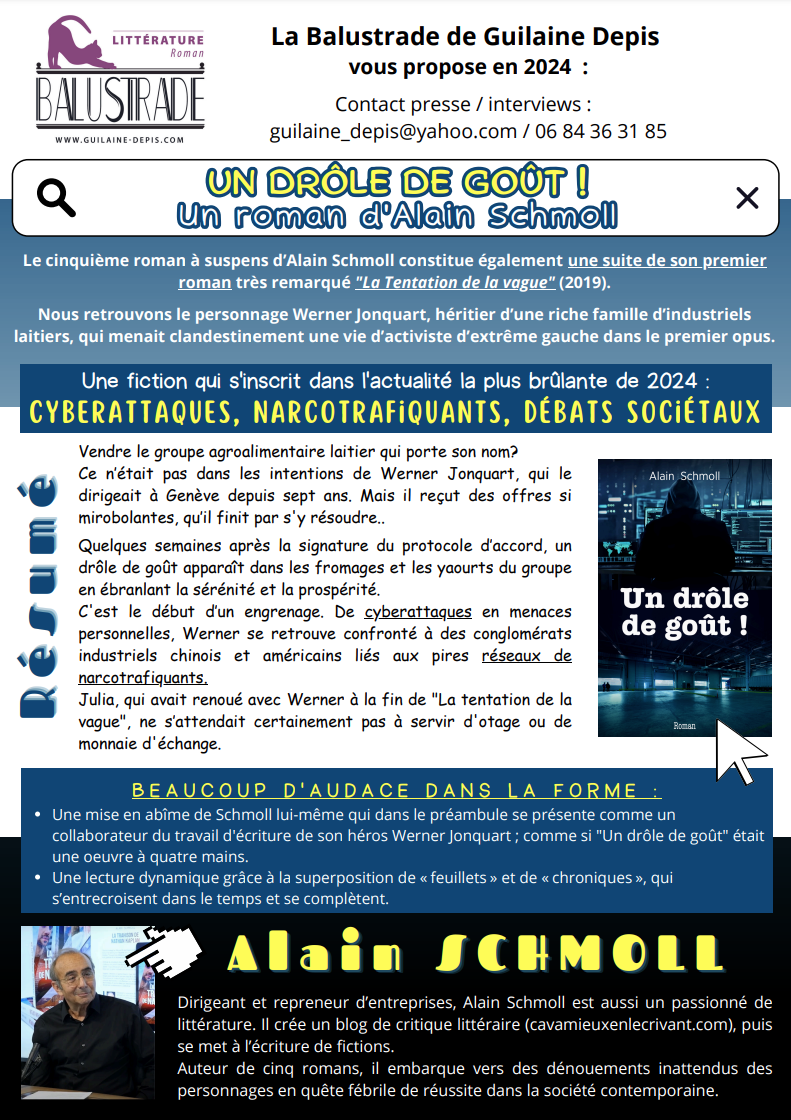

Un drôle de goût ! : un thriller sous le signe d’une cyber-attaque

Un drôle de goût ! : un thriller sous le signe d’une cyber-attaque Un thriller international…

Un thriller international… La Chronique estivale de Jérôme Enez-Vriad- “Un drôle de goût !” : le nouveau roman d’Alain Schmoll

La Chronique estivale de Jérôme Enez-Vriad- “Un drôle de goût !” : le nouveau roman d’Alain Schmoll

Alain Schmoll, Un drôle de goût !

Alain Schmoll, Un drôle de goût !

.jpg)

Francine KEISER, ancienne avocate, elle a fondé et créé « Francini_K », une marque de prêt à porter de luxe conçue au Luxembourg, produite en Europe.

Francine KEISER, ancienne avocate, elle a fondé et créé « Francini_K », une marque de prêt à porter de luxe conçue au Luxembourg, produite en Europe.

Alain Schmoll, de dirigeant d’entreprise à écrivain auto-publié

Alain Schmoll, de dirigeant d’entreprise à écrivain auto-publié

Comme le laisse bien l’entendre son titre, le roman d’Alain Schmoll La trahison de Nathan Kaplan (CIGAS, 2022) promet une action trépidante et un suspens à la mesure d’un promesse narrative construite avec aisance et une agilité bien marquées. Les personnages bien esquissés ne manquent pas de retenir l’attention du lecteur habitué à ce type de polars qui mélangent avec aisance des réalités du monde diplomatique, politique, de la sureté de L’Etat, de l’espionnage et de la concurrence ardue des affaires.

Comme le laisse bien l’entendre son titre, le roman d’Alain Schmoll La trahison de Nathan Kaplan (CIGAS, 2022) promet une action trépidante et un suspens à la mesure d’un promesse narrative construite avec aisance et une agilité bien marquées. Les personnages bien esquissés ne manquent pas de retenir l’attention du lecteur habitué à ce type de polars qui mélangent avec aisance des réalités du monde diplomatique, politique, de la sureté de L’Etat, de l’espionnage et de la concurrence ardue des affaires.