Selon les données de la Tradition Primordiale, le meurtre d’Abel par Caïn correspond à l’ascendant pris par la civilisation de l’agriculture sur celle des chasseurs-cueilleurs, autrement dit le passage de la période dite du Paléolithique à celle dite du Néolithique. Toujours selon la même source, la civilisation d’Abel, paléolithique, se caractérisait par une utilisation de l’espace, étant d’essence nomade, tandis que celle de Caïn, néolithique, sédentaire et agricole, se fondait avant tout sur le temps.

La loi de compensation fait qu’un peuple « spatialisé » produit un art basé sur le temps, le rythme : ce sont les pâtres qui inventèrent la musique, le chant, la poésie. À l’inverse, un peuple fondant son existence sur les saisons, le temps qui passe, celui des semailles et des moissons, produit des réalisations spatiales, architecturales : des agriculteurs du néolithique naquirent les villes. (Sous ce rapport, l’opposition milieu urbain / milieu rural n’est peut-être pas aussi tranchée qu’elle le semble.)

Il est vrai que Marie Desjardins n’aborde pas ces questions dans son roman Ambassador Hotel. Dans ce consistant volume, nous découvrons l’histoire d’un groupe de rock, RIGHT (en majuscules), issu des années soixante et entretenant sa légende jusque dans les premières années du vingt-et-unième siècle. Plutôt que d’écrire l’histoire d’un groupe véritable, Desjardins a volontairement créé un groupe fictif parce que cette solution permet d’explorer sans embarras tous les ressorts, y compris les plus insoupçonnés, d’une carrière artistique inscrite dans une période précise de l’Histoire, et pas n’importe laquelle.

« Il avait l’impression d’être Elvis. C’était divin. Il se foutait complètement d’avoir mal dormi sur le matelas de camping empestant le moisi dans la camionnette, aux côtés de Derek et de Burt, l’un ronflant, l’autre lui ayant grimpé dessus pendant la nuit. » Ces trois phrases sont hautement significatives. L’histoire de RIGHT est d’abord celle de son frontman, Roman Rowan. Nous sommes dans les années soixante, en Grande-Bretagne, là où l’ancien bardisme n’a pas encore épuisé ses feux. De manière assez classique, Rowan est un jeune homme réfractaire au milieu urbain petit-bourgeois au sein duquel il a vu le jour. Influencé par les (déjà) icônes du rock de la décennie précédente, il va chercher un chemin autre que celui déjà formaté par sa famille (bienveillante au demeurant) et la société britannique.

Ainsi débute un cycle assez familier : l’absence de moyens financiers, les concerts chichement rémunérés dans des pubs à droite à gauche, les longs trajets en camionnette pourrie et les turpitudes sexuelles, la fascination pour ceux qui sont en train de réussir à percer, les inventeurs du psychisme pop à l’anglaise, à deux doigts de conquérir l’Occident. Mais ce que Roman Rowan ne sait pas, c’est que pour lui, en quelque sorte, tout est déjà en place de son parcours. Il va se retrouver dans un processus de sélection qu’on pourrait appeler le destin : de parfait inconnu, il deviendra parfait chanteur de rock et cette sorte d’émondation va s’opérer autour de lui et sur lui-même. Un autre terme pour cet affinage, peut-être plus approprié, sera utilisé plus loin.

Du point de vue du protagoniste, un certain nombre d’événements historiques interviennent en sa faveur. Trois seront retenus ici. Le premier est sa rencontre avec Clive, celui qui deviendra son bassiste de prédilection et bien plus : un frère. Le deuxième est sa rencontre avec Bronte Gardner, frontman du groupe Bronteshire qui a déjà connu le succès mais dont l’arrivée de Rowan va marquer la fin. Le troisième est l’assassinat de Robert Kennedy, peu après minuit, le 5 juin 1968.

Le duo inoxydable qu’il va former avec Clive signifie que d’autres musiciens, d’autres candidats seront rejetés. La rencontre avec Gardner a, quant à elle, ceci de très particulier qu’elle est cette fois un cas de gémellité contrariée : Gardner est une sorte de double noir de Rowan. Dire qu’il y a de suite un conflit d’egos entre eux est juste mais on peut aller plus loin. « Gardner », le « jardinier », est en quelque sorte l’agriculteur, le « caïnite » du drame, alors que « Rowan », le « sorbier des oiseleurs », est lui-même la pousse. Il s’en faut de très peu que les deux hommes, bourrés de talent au point d’être habités d’un élément surnaturel, collaborent de manière insigne et bouleversent encore davantage la scène musicale. Toutefois, Gardner se retirera. Un occultiste pourrait dire que ce dernier est un pratiquant de la « voie de la main gauche » tandis que Rowan, solaire, se tient du côté de la « voie droite » (« right », justement).

Rejeté de même, le demi-frère adultérin de Rowan auquel il est fait plus d’une fois allusion mais que nous ne verrons jamais. Le troisième événement, l’assassinat de Robert Kennedy, se produit le jour où le candidat à la primaire démocrate (en vue de la présidentielle américaine) et les membres de RIGHT se trouvent à l’Ambassador Hotel, établissement de Los Angeles qui n’existe plus aujourd’hui. De cette tragédie sortira Shooting at the Hotel, tube dès lors béni et maudit de RIGHT.

Dans cette vie consacrée à la musique, tout est sacrifice et petit à petit, Rowan s’approchera de cette vérité. Lui-même, de « sacrificateur » (femmes lui tombant dans les bras, offrandes-suicides de fans) devient « sacrifié », c’est-à-dire littéralement rendu sacré, délesté de sa condition « profane ». Il ne s’agit pas seulement du fait d’atteindre au cours des concerts des exaltations proches de la transe ; il faut payer de sa personne afin de capter cette sorte de « paléo-énergie » venue du fond des âges, des pâtres-mages. (Presley, un autre crucifié du rock, l’avait compris.) Dans un monde généralement privé d’initiation, de vie intérieure, dans une sphère d’activité où l’argent prime sur beaucoup de choses, Roman Rowan parvient, par étapes successives, à se dessaisir d’entraves égotistes et à élargir ses prestations scéniques au point d’en faire des cérémonies durant lesquelles, comme son patronyme l’indique, il parvient à chanter ce qu’en ésotérisme on appelle la langue des oiseaux, c’est-à-dire la langue du Ciel, des états de conscience supérieurs et des initiés. (En outre, « Roman Rowan » et « rock ‘n’roll » possèdent des sonorités pas excessivement éloignées l’une de l’autre, suggérant peut-être ainsi la nature hypostatique du premier.) Il est remarquable par ailleurs de constater à quel point, au fil des ans, le personnage devient absolument maître de lui-même, notamment face aux représentants de la presse professionnelle. Pas de mensonge, pas d’hypocrisie dans les propos convenus qu’il donne en réponse aux questions (la plupart du temps) sans originalité : c’est que Rowan a développé un aspect « exotérique » destiné au plus grand nombre, y compris ses proches. C’est dans son for intérieur que l’aspect « ésotérique », réservé au petit nombre (mais pressenti par un journaliste en particulier), se développe.

De manière astucieuse, Marie Desjardins a choisi une narration pyramidale : nous suivons à tour de rôle les débuts de Roman Rowan, son ascension dans les années soixante et sa vie dans la période post-hippie. (Le mouvement hippie, le communautarisme psychédélique reçurent deux coups de semonce en 1969 avec les événements du concert d’Altamont et de la Manson Family. Le coup d’arrêt, toutefois, vint en 1973 à l’occasion du premier choc pétrolier.) La première phase est la remarquable peinture de la montée en puissance du rock d’Albion. Les sources d’inspiration artistique y sont parfaitement comprises et restituées par Desjardins (entre autres la filiation fascinante avec le romantisme hugolien et, d’une manière générale, le courant décadentiste de la fin du XIXè siècle, l’influence de la Golden Dawn). La seconde période biographique montre en quelque sorte la gueule de bois après le rêve Peace & Love, les difficultés de cohésion du groupe, les premières usures du temps et les déserts à franchir.

Les deux voies s’élèvent au fil de la lecture pour converger vers l’apex de la pyramide : l’ultime concert de RIGHT, donné de nos jours. Le groupe, internationalement connu, connaît son apothéose. De la fourgonnette déglinguée des commencements aux avions de ligne tout confort, Rowan sillonne la Terre en bon pâtre qu’il est. Subsistent néanmoins malgré la gloire, la reconnaissance, les souffrances, les interrogations. Quel sens donner à la mort de Robert Kennedy, tremplin non calculé de RIGHT ? Comment ne pas se sentir coupable d’avoir reçu cette chance ? Que penser de la rencontre manquée entre Rowan et la photographe Havana ? C’est pourtant là que la révélation va se faire, à l’occasion d’un incident en apparence anodin. Roman Rowan, l’obscur petit Londonien de quinze ans que le rock fascinait déjà en 1960, en a maintenant soixante-dix et il connaît désormais le véritable couronnement de sa carrière, au milieu d’une foule qui ne remarque rien. Il a toujours été question, en effet, de sacrifice (dans le texte vétérotestamentaire, l’offrande d’Abel, agréée par Dieu, est celle d’un premier-né ; il ne pouvait donc revenir qu’à Roman, premier-né de son père, et pas son demi-frère, de porter la charge sacrificielle) mais c’est à cet instant seulement qu’il le comprend. Comme le sorbier dont il porte le nom, il donne ses fruits à l’automne.

La retraite dorée sera-t-elle toutefois marquée par un désœuvrement délétère débouchant sur la mort ? Imaginons qu’une fois au sommet de la pyramide, nous poursuivions le tracé des deux lignes : un retournement se produit et donne lieu à un évasement, une ouverture. Et en effet, les toutes dernières lignes du roman semblent vérifier le dicton selon lequel le rock ‘n’roll ne mourra jamais. Chassez le sacré par la porte, il revient par la fenêtre. Marie Desjardins, avec brio, nous conte dans Ambassador Hotel le pourquoi et le comment de la chose.

Argoul article sur blog (octobre 2017)

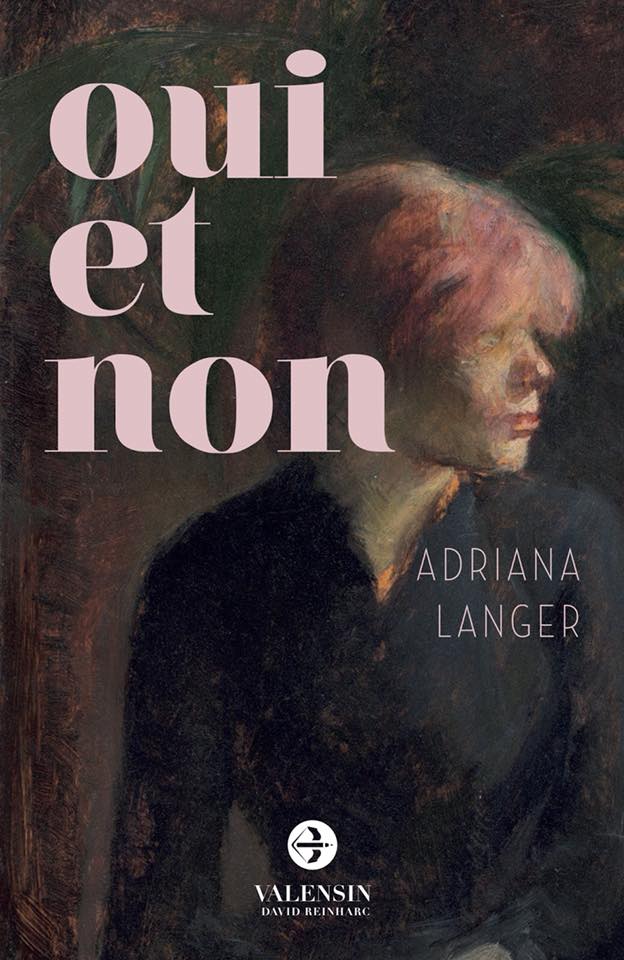

Argoul article sur blog (octobre 2017) Je regrette un peu que la typographie soit si petite, le corps 2 mm comme dans la Pléiade mais en moins rond n’est pas facile à lire pour qui a un peu d’âge. Je me demande aussi pourquoi la femme de La bagueva nager avec son diamant au doigt : est-ce bien raisonnable ? Y a-t-il de quoi en faire toute une histoire ? Dommage aussi que la première nouvelle du recueil, Prérequis, soit à mon avis la moins bonne, juste une réflexion sur le rêve et ses fantasmes, et que son titre laisse à penser qu’il expliquerait le reste du recueil. Le titre lui-même, Oui et non, reste sibyllin : le oui est celui à la vie, mais le non ?

Je regrette un peu que la typographie soit si petite, le corps 2 mm comme dans la Pléiade mais en moins rond n’est pas facile à lire pour qui a un peu d’âge. Je me demande aussi pourquoi la femme de La bagueva nager avec son diamant au doigt : est-ce bien raisonnable ? Y a-t-il de quoi en faire toute une histoire ? Dommage aussi que la première nouvelle du recueil, Prérequis, soit à mon avis la moins bonne, juste une réflexion sur le rêve et ses fantasmes, et que son titre laisse à penser qu’il expliquerait le reste du recueil. Le titre lui-même, Oui et non, reste sibyllin : le oui est celui à la vie, mais le non ? n oral

n oral