Christian Mégrelis chez Bénédicte Le Châtelier sur LCI (31/10/22)

Mois : octobre 2022

Christian Mégrelis chez Marie-Aline Meliyi sur LCI (30/10/22)

Christian Mégrelis chez Marie-Aline Meliyi sur LCI (30/10/22)

Christian Mégrelis fut l’invité du Club Le Châtelier le 26/1022

Christian Mégrelis fut l’invité du Club Le Châtelier le 26/1022

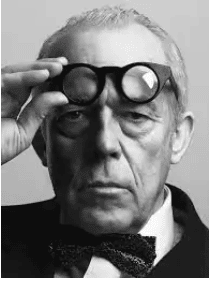

Les Grands Entretiens de la Rentrée littéraire 2022 : Svetlana Pironko, «Une heure avant la vie»

Les Grands Entretiens de la Rentrée littéraire 2022 : Svetlana Pironko, «Une heure avant la vie»

Les Grands Entretiens de la Rentrée littéraire 2022 : Svetlana Pironko, «Une heure avant la vie»

Pour moi, il n’y a, finalement, que deux thèmes dans la littérature, depuis toujours : l’amour et la mort…

En écrivant son premier roman, Une heure avant la vie, Svetlana Pironko se lance le défi de répondre par la voix de sa narratrice à une formule suggestive qui l’obsède depuis son adolescence et dont elle fait la vraie fondation narrative de son récit : « l’invention de soi ». Dès lors, un vaste éventail de thèmes – l’amour, la liberté, le désamour, la solitude, le déracinement, la condition d’apatride, la filiation, l’écriture, la fiction, la mort, l’au-delà –, va se déployer, le tout accompagné d’une sensibilité venue d’ailleurs, des territoires infinis de la steppe kazakhe, ce « nulle part » aux magnifiques couleurs et « au parfum si fin, si différent » qu’elle aime tant. Son pari est plus que réussi, son roman dévoile un vrai talent, apte à construire une réflexion fouillée sur la condition humaine à travers le regard sensible d’une femme de notre temps qui revendique son droit à son indépendance et au bonheur.

En écrivant son premier roman, Une heure avant la vie, Svetlana Pironko se lance le défi de répondre par la voix de sa narratrice à une formule suggestive qui l’obsède depuis son adolescence et dont elle fait la vraie fondation narrative de son récit : « l’invention de soi ». Dès lors, un vaste éventail de thèmes – l’amour, la liberté, le désamour, la solitude, le déracinement, la condition d’apatride, la filiation, l’écriture, la fiction, la mort, l’au-delà –, va se déployer, le tout accompagné d’une sensibilité venue d’ailleurs, des territoires infinis de la steppe kazakhe, ce « nulle part » aux magnifiques couleurs et « au parfum si fin, si différent » qu’elle aime tant. Son pari est plus que réussi, son roman dévoile un vrai talent, apte à construire une réflexion fouillée sur la condition humaine à travers le regard sensible d’une femme de notre temps qui revendique son droit à son indépendance et au bonheur.

–Permette-moi de commencer par une question que l’on vous a sans doute posée maintes fois, pourquoi avez-vous choisi d’écrire en français ? Quel est lien que vous entretenez avec cette langue qui n’est pas votre langue maternelle ?

Pour moi, la question du choix de la langue ne s’est jamais posée. J’ai quitté l’Union Soviétique il y a trente-cinq ans, et j’ai vécu toute ma vie adulte en France. Je ne me sens chez moi qu’à Paris, et le français est ma langue de cœur. Mais en fait, j’ai commencé à écrire mon journal intime en français dès que j’ai senti que je le maîtrisais suffisamment pour pouvoir exprimer mes sentiments et mes idées. Vers l’âge de 18 ans, peut-être… Au début, maladroitement et avec des fautes, bien sûr. Mais plus j’écrivais, et mieux j’écrivais. Le français est donc devenu ma langue d’expression intime – et naturelle – même avant ma venue en France. Et même si j’aime et je maîtrise très bien l’anglais (et le russe, bien sûr), la beauté, la finesse et la richesse de la langue française sont pour moi incomparables. Je vis depuis trop longtemps hors d’un environnement russophone, et même si je pratique le russe, je trouve que ma façon de m’exprimer est peut-être un peu « rouillée ». Mais je dois dire que le multilinguisme a toujours été naturel pour moi, car j’ai grandi avec mes grands-parents bulgares, qui parlaient bulgare entre eux, et je le parlais donc quand j’étais enfant. J’ai également appris des bases de la langue kazakhe à l’école. Pas assez bien, malheureusement, mais cela me fait plaisir de comprendre parfois des mots turcs, quand je suis à Istanbul (le kazakh est une langue turcique). Et puis, je suis tombée amoureuse de la langue française, et elle a évincé toutes les autres. C’est mon grand amour et ma patrie, pour citer Albert Camus, dont la phrase sur la langue française j’ai fait mienne depuis longtemps…

–Dès la première page de votre roman, vous écrivez, en citant Lermontov, que « l’histoire d’une âme humaine est probablement plus intéressante et plus instructive que l’histoire de tout un peuple ». Est-ce la raison qui vous a poussé à écrire ce roman et raconter la vie de L., votre héroïne ?

Ce n’est peut-être pas la raison, mais c’est un « alibi » ! L’unique roman achevé de Lermontov n’a jamais cessé de me fasciner, et cette phrase m’a servi de permission, en quelque sorte, de créer le personnage de L. qui, s’il n’égale pas le personnage de Pétchorine – je n’ai pas cette prétention ! – a des traits en commun avec lui. Du moins, je l’espère… Lucidité impitoyable, introspection, recherche de sens et pourtant une insatisfaction permanente et un idéalisme déçu, dont résulte, parfois, un certain cynisme. Et puis, en tant que lectrice, j’ai toujours aimé des romans centrés sur un personnage, qu’il soit bon, méchant ou un peu des deux : Lolita de Nabokov, Le Prince noir d’Iris Murdock, Au-delà du fleuve et sous les arbres de Hemingway, par exemple – les premiers qui me viennent à l’esprit…

–L’histoire de L. est racontée à la 3e personne, celle de celui que l’on nomme communément le narrateur omniscient. Et pourtant L., Luciole, comme l’appelle ses proches, renvoie sensiblement vers vous. D’où ma question, qui risque de frôler l’indiscrétion, est-ce qu’il s’agit d’un roman autobiographique, avec toute la place qu’il convient de céder à la fiction ?

Ecrire un roman autobiographique n’était certainement pas mon but, même si Une heure avant la vie contient beaucoup d’éléments autobiographiques, surtout dans la partie enfance et jeunesse du personnage. L. n’est pas moi. Ou ce n’est plus moi. Je ne me cache pas derrière elle pour raconter ma vie. Je l’ai « écrite », je crois, pour qu’une partie de moi puisse exister en dehors de moi, avoir une vie propre. Sera-t-elle plus courte ou plus longue que la mienne ? Seul le temps le dira…

Je pense que c’est Chagall qui a dit : « Il faut tout mettre de soi dans une œuvre. » Je pense qu’il ne faut pas le prendre à la lettre. Je sais d’expérience que beaucoup d’écrivains sont tentés de « tout mettre » dans leur premier roman. J’espère avoir évité l’écueil. Depuis que j’ai terminé l’écriture de ce roman, plus le temps passe, et plus je me détache de L. J’ai toujours de l’empathie pour elle, bien sûr, mais je continue à vivre ma vie (en ce moment, dans la tête d’un Parisien de 40 ans – le personnage de mon roman en cours), et elle vit la sienne. Plutôt qu’un autoportrait, c’est, comme toute œuvre (en littérature, tout comme en peinture ou en musique), un fragment matérialisé, « solidifié », de l’âme de son auteur.

D’ailleurs, pour moi, le personnage central du roman est celui du père, omniprésent. Et l’élément le plus autobiographique est probablement le cheminement de L. de la lecture vers l’écriture…

Quant aux autres personnages, certains sont inspirés par des personnes réelles, mais toujours réinventées quand-même. D’autres s’inspirent vaguement de quelques connaissances ou bien de personnes rencontrées brièvement ou par hasard – un détail qui marque… un souvenir qui reste… Je ne sais pas si l’on peut vraiment créer un personnage de toutes pièces. Peut-être… Mais peu importe – pourvu qu’ils « sonnent vrai », n’est-ce pas ?

–La dimension géographique situant le pays de l’enfance de L. est constituée par la steppe avec sa beauté enivrante. À cette immensité, à ce « bleu infini, pur, sans un nuage » se rajoute une autre infinité, symbolique cette fois, qui la pousse soudainement « comme un creux à l’estomac » vers d’autres horizons. Comment s’explique cette faim de L. de voyager, « de voir d’autres cieux », comme elle dit ? D’où viennent ces rêves de lointain au milieu d’un espace infini en lui-même ?

Je crois que c’est le fameux appel du large, qui est réel – plus l’horizon recule, et plus on a envie de l’atteindre, même si L. est assez lucide : elle comprend très vite que « nomadisme » ne rime pas forcément avec « liberté ». Par ailleurs, elle lit beaucoup, mais découvrir le monde uniquement à travers des livres ne lui suffit pas – bien au contraire. Ses lectures ne sont pas une fenêtre sur le monde. C’est une porte qu’elle veut pouvoir pousser.

–Un des thèmes de votre roman est, comme nous l’avons dit, le déracinement. Il marquera, par exemple, la fin de l’enfance lorsque la famille de L. déménagera dans une autre ville. Mais ce sentiment accompagnera votre héroïne tout au long de votre récit. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, surtout lorsque l’on sait qu’il est un des éléments constitutifs de la personnalité de L. ?

Le premier déracinement de L., celui dont vous parlez, est un déracinement subi et sa deuxième expérience de perte. Il est donc très douloureux. Le deuxième – Paris – est un déracinement choisi et joyeux. C’est son rêve qui devient réalité. Il est très différent, et elle ne le regrette jamais, même lorsqu’elle se rend compte qu’elle se retrouve apatride pendant un certain temps et dans l’impossibilité de retourner voir sa famille à un moment difficile. C’est sa famille qui lui manque et non le pays qu’elle a quitté. Le sentiment du déracinement l’accompagne certes toute sa vie, mais c’est un sentiment doux-amer. C’est en France qu’elle se sent chez elle – elle n’est pas une « immigrée ».

–Trente ans après son arrivée en France, L. retourne dans son pays d’origine. « Tout est douloureusement familier » – pense-t-elle, en regardant les lieux qui réclament des souvenirs lointains. Vous nous offrez, à travers sa voix, une profonde réflexion sur la nostalgie, cette douleur de la séparation du pays : « Elle a envie de faire durer ce moment. Hors du temps. Hors de sa vie maintenant. Hors d’elle-même. » Ce sentiment vous l’avez sans doute vécu vous-même. Quelle place occupe-t-il dans la construction de votre personnage, en quoi déterminera-t-il sa personnalité ?

L. n’est pas vraiment nostalgique de l’endroit – elle nostalgique de son enfance. Comme beaucoup d’entre nous, d’ailleurs… Car l’endroit – elle s’y trouve, et rien ne l’empêcherait d’y retourner de nouveau, et pourtant elle sent que « la nostalgie est toujours là ». Elle comprend alors qu’elle « s’est affranchie de son lieu de naissance. Au pays des ours et des loups il n’y a pas de place pour elle. »

Oui, j’ai vécu ce sentiment. Je l’ai vécu comme une libération – on peut être en même temps d’Ici, par choix, et d’Ailleurs, par naissance, sans que cela soit un interminable conflit existentiel. En ce qui me concerne, je suis venue à considérer ce fait comme une richesse.

–L. cherchera tout au long de votre récit à être une femme libre. Une phrase prononcée par un amant l’avertit pourtant que liberté ne rime pas toujours avec bonheur. Dépitée, L. avouera vers la fin du roman être « fatiguée du déferlement des mots des autres ». Comment comprendre cette évidence allant à l’encontre de ses idéaux de vie ? En quoi la liberté est importante pour la femme qu’elle est et qu’elle veut surtout rester ?

La liberté individuelle est un vaste sujet. Je n’ai fait que l’effleurer, sans doute… L. hérite cette soif de liberté de son père, tout en comprenant, plus tard, que cette aspiration est quelque peu illusoire : du moment que l’on aime quelqu’un ou quelque chose, on n’est plus tout à fait libre. On s’enferme soi-même dans ses obligations, dans ses responsabilités…

Le fait de grandir dans un pays qui « enferme ses citoyens » y est aussi pour beaucoup – ne serait-ce que par esprit de contradiction : « On ne me laisse pas partir. Je partirai coûte que coûte. » Mais cette aspiration à la liberté, même « conditionnelle » est néanmoins importante – elle la pousse à aller de l’avant, ne pas s’enfermer dans une routine, garder ou retrouver une intensité des sentiments et, finalement, trouver peut-être une autre façon d’être libre – dans la création.

–L. voit dans l’amour une voie sublime d’accomplir son désir de bonheur, de panser son corps et son cœur. Vous décrivez en même temps le sentiment contraire, celui du désamour dont elle dit qu’il « commence là ou l’amour-propre est blessé ». L’amour-désamour fait partie des thématiques féminines fondamentales que vous abordez dans votre roman. En quoi cette dichotomie est importante pour vous et pour la construction de l’intime de votre personnage ?

Désolée de vous contredire, mais je ne vois pas l’amour-désamour comme une thématique exclusivement féminine. Pour moi, il n’y a, finalement, que deux thèmes dans la littérature, depuis toujours, et quel que soit le sexe de l’auteur : l’amour et la mort…

Pour revenir à L., elle souffre de ne plus aimer peut-être plus qu’elle ne souffre de ne plus être aimée. Elle se sent plus souvent bourreau que victime – elle préfère devancer et provoquer la rupture plutôt que la subir. Par amour propre, justement. Il n’empêche qu’elle en souffre – et blâme sa mère pour lui avoir trop souvent répété que l’on est responsable de ceux que l’on apprivoise… Pour la même raison, elle a aussi un peu peur d’aimer – et de perdre sa sacro-sainte liberté.

–Justement, la mort de l’être cher, la recherche d’une présence dans l’au-delà, le deuil et enfin l’apaisement est une autre dimension qui traverse tout au long de votre roman. Comment comprendre cette peur qui marque le vécu de L., sa peur de l’abandon, d’être seule au monde et son besoin de s’accrocher à l’au-delà ?

Je ne connais pas d’expérience qui change la vie et notre façon de voir les choses plus que celle de la mort d’un être cher. Est-ce que L. a peur d’être seule au monde ? Je ne pense pas. Si elle s’accroche à l’idée de l’au-delà, de la survie de l’âme, malgré son esprit d’habitude lucide et cartésien, c’est parce qu’elle n’arrive pas à croire que son amour pour son père et l’amour de son père pour elle (tant d’amour !) pourrait simplement disparaître. S’évaporer… L. perd celui vers qui elle pouvait se tourner dans des moments difficiles, sachant qu’elle serait soutenue et ne serait pas jugée. Elle perd la personne dont l’approbation était pour elle plus importante que celles des autres. Elle perd – ou croit perdre – son alter ego. On s’accroche à ce que l’on peut pour traverser l’épreuve du deuil qui, quoi qu’il en soit, ne laisse pas intact. Elle ne se tourne pas vers « dieu » pour autant, et si elle cherche de la consolation dans la vallée des Morts en Egypte, c’est parce que dans cette civilisation-là, comme dans d’autres civilisations anciennes, « l’avenir est la quintessence de la mort. Et vice versa. » Chacun doit trouver sa propre façon de survivre à la perte. C’est sa façon à elle, jusqu’à ce qu’elle ne comprenne qu’il y a un autre moyen d’y remédier.

–Retournons-nous, en guise de conclusion, à la problématique de l’écriture. Pour L., cette occupation est « un besoin artistique de donner une forme aux choses et aux sentiments », une « invention de soi », « son unique activité créatrice ». Que représente l’écriture pour la traductrice, l’éditrice et l’auteur que vous êtes ? Pensez-vous avoir trouvé votre voie/voix, et avez-vous l’intention de continuer à écrire ?

Pour aussi longtemps que je me souvienne, mes soirées idéales et mes dimanches matins de rêve étaient ceux que je pouvais passer pelotonnée sur le canapé ou au lit avec un bouquin. Chez nous, il n’y avait pas de livres que je ne devais pas lire parce que j’étais « trop jeune », et on avait le droit de lire à table. Et tard le soir, même s’il y avait école le lendemain. Mais ma mère me mettait parfois dehors sans me donner la clé et ne me laissait rentrer que quand j’avais pris (à son avis) suffisamment d’air. Pas trop souvent, heureusement !

Il est donc naturel que ma vie professionnelle soit toujours liée au langage et à la littérature. Je me demande parfois pourquoi j’ai attendu si longtemps pour me mettre à écrire… Une des raisons est sûrement celle de L. : « le déferlement des mots des autres » (ils nourrissent, mais parfois au point d’étouffer). L’autre, sans doute, est d’avoir grandi dans une ambiance de vénération des créateurs – écrivains, artistes, compositeurs… Travailler avec des écrivains a quelque peu démystifié le processus et m’a finalement désinhibée. Et puis j’avais cru ne pas avoir d’imagination, sauf quand il s’agissait d’améliorer le manuscrit de quelqu’un d’autre… Mais le déclic a eu lieu, finalement, et j’en suis très heureuse. Oui, je peux dire que j’ai trouvé et ma voie, et ma voix. Je continue à écrire. Le deuxième roman est bien avancé, et une autre idée est en train de germer dans ma tête. J’ai peut-être de l’imagination, après tout…

Propos recueillis par Dan Burcea

Photo de Svetlana Pironko : © Joe Butler

Svetlana Pironko, « Une heure avant la vie », Éditions Le Passeur, 2022, 272 pages.

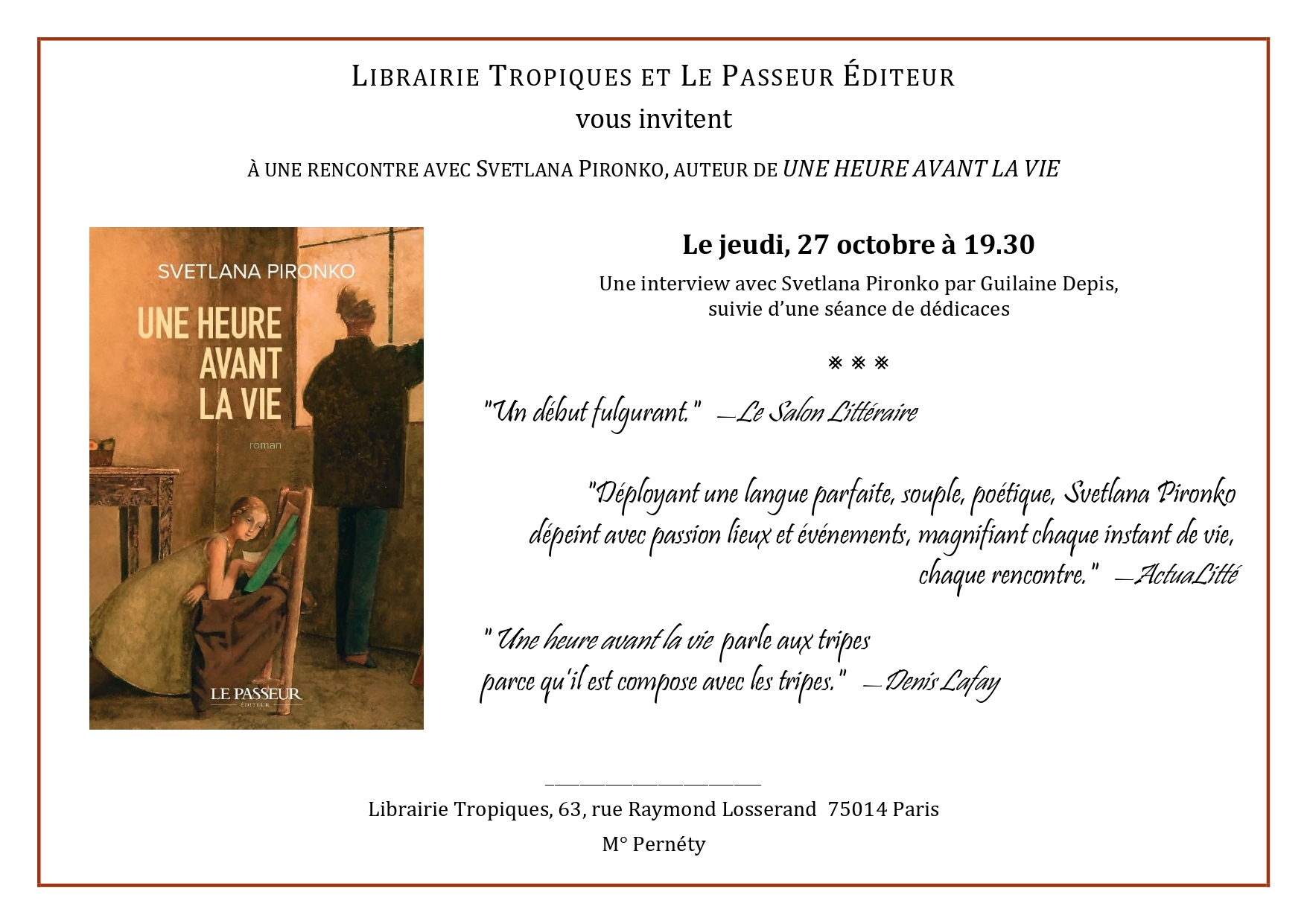

Invitation rencontre Svetlana Pironko jeudi 27 octobre 2022 à la librairie Tropiques 63 rue Raymond Losserand 75 014 Paris

Rencontre avec Svetlana Pironko interviewée par Guilaine Depis, suivie d’une séance de dédicaces, jeudi 27 octobre à 19h30 à la librairie Tropiques, 63 rue Raymond Losserand, 75 014 Paris

« Un petit livre intelligent et sans jargon qui fait penser et dit sur le bonheur plus que des bibliothèques entières » (sur Emmanuel Jaffelin)

Emmanuel Jaffelin, Célébrations du bonheur

Un court essai philosophique sur le bonheur, écrit de manière très accessible avec nombre d’exemples pris dans l’actualité, la littérature, le cinéma. Trois parties ponctuent l’ouvrage : 1. Le malheur, 2. L’heur, 3. Le bonheur. L’heur est un terme qui veut dire « chance ». Il peut être mauvais (malheur) ou bon (bonheur). L’heur, du latin augurium (présage), est ce qui nous arrive, à nous de le considérer positivement ou négativement.

Car – et c’est là le message du livre – » l’intelligence consiste à anticiper les événements qui vont t’arriver, non à les ignorer. Dans le premier cas, ta tristesse est moindre puisque tu avais prévu l’événement ; dans le second cas, ta tristesse est renforcée par ta naïveté te faisant croire que cela aurait dû ne pas se produire et par ta mauvaise foi affirmant, pour mieux te mentir à toi-même, que ce qui t’arrive est une injustice. » Autrement dit, il ne sert à rien de se prendre la tête pour ce qui nous arrive, si l’on n’y peut rien. C’est au contraire s’enfoncer dans le malheur que d’adopter le statut (à la mode) de victime. Il s’agit plutôt de rester positif et de poursuivre sa vie en acceptant ce qui s’est passé comme un fait auquel on ne peut rien changer.

Vaste programme pour les mentalités effrayées, panurgiques et limitées de nos contemporains !

Le malheur vient de ne pas accepter le réel et de s’illusionner sur le « comme si » d’une Justice immanente. « Osons cette hypothèse : la manie de l’être humain post-moderne de se vivre comme un Ego n’est-elle pas responsable de son malheur ? » La réponse est OUI.

La faute en est, outre aux personnalités affaiblies par l’éducation indigente, la mode inepte et les soucis quotidiens, aux faux espoirs fournis par la science et par la technique depuis le XIXe siècle. » La science mit l’humanité en confiance : elle produisit régulièrement de nouvelles découvertes et développa des applications techniques modifiant le quotidien de l’être humain ». D’où l’utopie du transhumanisme et la cryogénisation des corps au cas où. Mais toute découverte a son revers car nous ne serons JAMAIS dans un monde parfait, ce Paradis des mythes du Livre. L’énergie nucléaire a fourni de l’électricité plutôt propre et pas chère – mais aussi des bombes, des accidents et des déchets. La médecine a accru l’espérance de vie – mais aussi les années de vie dépendante, indignes et souffrantes (d’autant que le droit de mourir volontairement n’est toujours pas accordé en France aux personnes conscientes qui en manifestent la volonté, sur l’inertie des interdits catholiques !). Notons que l’auteur cède à cette confusion courante entre « espérance de vie » (à la naissance) et durée de vie moyenne ! Contrairement au mythe, les hommes préhistoriques ne mouraient guère plus jeunes qu’il y a un siècle ! Seuls les progrès de la médecine depuis quelques décennies ont amélioré la fin de vie et fait reculer les décès des bébés ou des femmes en couche.

« Ce qui est bizarre chez les citoyens actuels ne vient pas du progrès de leur espérance de vie : il provient de leur angoisse de mourir ». Plus la science et la médecine reculent l’âge probable du décès, plus l’angoisse croît, ce qui ne fait pas le bonheur des gens. D’où probablement cette crispation sur « l’âge de la retraite » que le gouvernement voudrait (rationnellement) augmenter, à l’image des pays voisins, mais que les salariés refusent (irrationnellement), par crainte de ne pouvoir « en profiter ». Cette « angoisse de la mort est bien plus forte que lorsque les religions régnaient et nourrissaient les âmes », note avec raison l’auteur. Comme s’il fallait « croire » pour mieux vivre, en méthode Coué pour l’élan vital. Après tout, il existe bien un effet placebo des l’homéopathie et des « miracles » de Lourdes…

Mais les humains (des trois sexes +) sont peu armés pour la logique. « Lorsque tu fondes la mort de ton enfant ou de ton conjoint sur la maladie, tu cherches une cause à la mort, voire un responsable ; tu refuses au fond d’être toi-même res-ponsable, c’est-à-dire capable de répondre de la mort de ce proche. Attention : être responsable ne veut nullement dire « coupable ». La responsabilité signifie ici que tu comprends et acceptes les événements qui arrivent parce que tu les as anticipés. Tu réponds donc des événements avant qu’ils arrivent et, lorsqu’ils arrivent, tu les accueilles. « Trouver une cause, un coupable, mandater un bouc émissaire de tous les péchés, est un réflexe atavique – mais inutile et vain. Condamner un « méchant » ne fera pas revenir l’assassiné, ni accuser « le gouvernement » de ne pas vacciner, puis de trop vacciner, puis d’obliger à la vaccination lors d’une pandémie sur laquelle personne ne sait grand-chose. C’est se défouler pour se faire plaisir, et se dédouaner de ses propres responsabilités.

« Le mal est un « possible » et non une exception. En considérant cet acte criminel comme une exception, la victime se trompe logiquement : elle prend ce qui arrive comme une anomalie. Or le vol, le viol et le crime sont aussi normaux que l’accident, la maladie et la mort de vieillesse. En les déclarant normaux, ces événements ne sont nullement valorisés : ils sont seulement considérés comme des réalités que nous devons anticiper. » La norme veut dire que cela arrive souvent. Le malheur est culturel : notre société moderne refuse la mort, l’accident, le viol et les ennuis, tout simplement parce que la mathématisation du monde des savants et des technocrates lui a assuré que tout était calculable, donc prévisible, donc évitable. Mais le malheur survient et « la douleur morale n’est pas une souffrance dans la mesure où elle ne provient pas du corps, mais de l’âme : elle est l’effet de notre imagination qui considère qu’un événement aurait dû ne pas arriver. »

Dès lors, écrit l’auteur sagement, « pour essayer de ramener les citoyens dans la réalité, il convient de distinguer le méchant et le malheur. Le premier pratique le mal et finit, la plupart du temps, beaucoup plus mal qu’il a commencé. Le second, en revanche, n’est pas une réalité : il est une interprétation de ce qui nous arrive et dont nous attribuons la responsabilité à un méchant ou à la nature. »

Si le livre n’en parle pas (pour ne pas fâcher les élèves dans l’Education nationale et les classes du prof ?), le terrorisme est ici clairement visé. Il profite de l’interprétation que les Occidentaux font de ce qui leur arrive, il veut les sidérer, les angoisser – en bref les terroriser pour mieux imposer sa loi arbitraire et étroitement religieuse. Mais, « si le méchant réalise que nous sommes au-dessus de ce qu’il a fait, il ne comprendra bien sûr pas notre force, mais il finira par constater sa faiblesse face à l’indifférence que nous éprouvons pour lui. » Survivre et poursuivre dans nos pratiques, nos coutumes et nos valeurs est le meilleur antidote au terrorisme (sans parler bien-sûr de la traque policière et des représailles militaires si besoin est).

Le sage accompagne la réalité avec intelligence. « Inversement, celui qui est rivé à ses désirs ne voit rien arriver et ignore, au fond, qui il est : il n’est ni un moi, ni un ça, ni un surmoi. Il est un non-sage. » Autrement dit étourdi ou crétin ; c’est-à-dire un fétu de paille au vent, qui se laisse ballotter par la mode, les dominants qui passent et les circonstances qui viennent. Donc un con – un connard ou une connasse pour suivre la pente genrée de l’auteur.

Contrairement aux croyances les mieux ancrées, ni l’amour, ni l’argent, ni la santé ne font le bonheur. L’amour est un mot-valise qui comprend le désir, l’affection, la tendresse, la charité ; seul le don permet le bonheur, mais ni l’envie, ni la jalousie, ni la possession, ni le fusionnel. Combien se sont suicidés par amour déçu ? L’argent révèle la nature humaine, cupidité et égoïsme – au cœur de sa famille, de son conjoint et de ses amis. « La générosité par l’argent n’a pas d’odeur et ne sent pas l’amour. » Combien se sont suicidés parce que la richesse éloigne des gens et ne « paye » pas l’amour ? « Pourquoi les riches ne sont pas mécaniquement heureux et les pauvres mécaniquement malheureux ? La réponse est bien sûr liée au bonheur qui découle de l’esprit, d’un équilibre intérieur de la personnalité, autrement dit d’une force de l’âme. Dès lors, si un riche est heureux, il doit son bonheur à sa richesse spirituelle, non à sa richesse matérielle. «

Les apparences ne sont pas la réalité, pas plus que l’habit ne fait le moine. « Ce que tu prenais pour des biens – gloire, richesse et santé – ne sont que des préférables et qu’il est nécessaire que tu t’intéresses à la liberté si tu veux sortir de l’indifférence pour atteindre le Bonheur. «

Le bonheur, justement. Citant le film Quatre mariages et un enterrement, l’auteur conclut : « Contrairement aux coups de foudre, le bonheur est à la fois capable de s’adapter au réel et de résister au temps et aux difficultés. « Le bonheur n’est pas un but mais une récompense de ses actes.

Le désir est une excitation, une tension qu’il faut résoudre en la déchargeant. Il n’est pas un état de bonheur mais une libération du désir pour retrouver, le calme, l’équilibre ». « Les buts raisonnables et sensés que tu atteins génèrent du bonheur là où les buts irrationnels et excités engendrent plaisirs ponctuels et conséquences négatives ». Baiser ne fait pas plus le bonheur que devenir riche.

Les stoïciens avaient avancé dans la voie de la sagesse, Montaigne les a repris, et de nos jours entre autres André Comte-Sponville et Clément Rosset. « Marc-Aurèle était empereur, Sénèque était sénateur et Epictète était esclave. Mais ce qui les rendait heureux, tenait moins à leur situation sociale qu’à leur sagesse. » Le stoïcisme, étudié jadis dans les classes, est aujourd’hui vulgarisé sous forme de bouddhisme à l’usage des bobos et bobotes dans les « stages » de méditation et de « développement personnel ». Ils apprennent, avec l’exotisme du storytelling marketing de la sauce mercantile yankee, ce qu’est le bonheur acheté en kit. Selon l’auteur, qui ne les cite pas, « il y a dans la liberté (stoïcienne) une capacité à anticiper les événements te permettant de les accueillir sans pour autant penser que tu en serais la cause. Lect-rice/eur, tu sculptes ta liberté en mettant en œuvre ton pouvoir d’accepter ce qui arrive. « A noter l’écriture inclusive adoptée sans raison par Emmanuel Jaffelin ; elle est très agaçante à l’usage, n’apporte absolument RIEN au propos et ne montre aucun respect pour le lecteur dont elle limite les sexes à deux seulement ! C’est une fausse galanterie qui gêne l’œil pour obéir à une passion passive – celle de la mode – et se soumettre à une colonisation – celle des Etats-Unis.

Chacun est déterminé par ses gènes, sa famille, son milieu, sa religion, son pays et sa race. Nul n’est libre, pas même le plus puissant ou le plus riche. Même Trump ou Poutine n’ont pas fait ce qu’ils ont voulu, pas plus qu’Hitler ou Mao. Mais il y a un domaine dans lequel le destin n’intervient pas : la pensée de chacun. Il s’agit de « positiver » ! Par exemple, à propos de la mort d’un proche : « tu t’ouvres à nouveau sur la réalité pour voir son immensité et son infinité afin de raisonner et te dire que la vie de la personne qui vient de mourir était un miracle puisque tu aurais pu ne jamais la connaître. »

Ni maître et possesseur de la nature, ni pure Volonté de réaliser l’Histoire, mais la fin de la démesure et de l’orgueil de Fils de Dieu. « La personne qui renonce à maîtriser le monde, accepte en revanche de se maîtriser elle-même, ce qui donne lieu à une sagesse. En suivant ce but – la sagesse, Sophia – le sage a pour récompense le bonheur » – avis à ceux qui ont la prétention de « changer le monde » au lieu de le connaître. En général, ils aboutissent à des catastrophes…

Au fond, « trois moyens nourrissent la sagesse : d’abord bannir l’espérance (qui fait souffrir) ; ensuite, ne pas regretter le passé ; enfin vivre ici et maintenant. » C’est tout simple ! Cela veut dire bannir les illusions, qu’elles soient sur l’avenir ou le passé, et même au présent. « La vertu ne consiste donc pas à suivre un idéal hors du monde ou une réalité transcendante : elle est cette vue exacte que la raison a de la nature et de nous-mêmes. » La nature n’est pas celle des écolos mais le cosmos lui-même et son ordre, dont les mathématiques les plus poussées ne nous donnent encore qu’une vague idée. Cette nature « est une réalité dont nous ne sommes pas les maîtres, mais dont nous pouvons anticiper les phénomènes, non pour la transformer comme le fait superficiellement la technoscience, mais pour forger notre âme. » Sagement dit.

Mais qui touchera peu de monde, même s’il le faudrait : « dans la civilisation de l’égo, de l’égoïsme, de l’égotisme et du tout-à-l’égo qui caractérise notre civilisation au XXIe siècle, il est difficile d’expliquer à une personne que son MOI est une fiction et une invention de sa culture ». Je corrigerais en « sous »-culture, tant l’emprise de la mode et des mœurs anglosaxonnes imbibent les mentalités et les comportements, allant jusqu’à singer ce qui n’a rien à voir avec notre propre culture : Halloween, le puritanisme exacerbé, la haine entre hommes et femmes, la grande prosternation envers les cultures « dominées » et toutes les imbécilités à l’œuvre dans les universités américaines.

Un petit livre intelligent et sans jargon qui fait penser et dit sur le bonheur plus que des bibliothèques entières. Il remet les pendules à l’heure sur les mots, leur définition et ce qu’est véritablement le bonheur – qui ne résulte que de la sagesse.

Emmanuel Jaffelin, Célébrations du bonheur, 2020, Michel Lafon 2021, 176 pages, €12.00 e-book Kindle €9.99

Entretien avec Jean Winiger dans Entreprendre : « L’œuvre de Vassili Grossman nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes »

Par Marc Alpozzo, philosophe et essayiste

Jean Winiger est avant tout un comédien. Homme de théâtre, acteur et metteur en scène, il partage sa vie entre Fribourg et Paris. Sa vie de scène est d’ailleurs relatée dans un récit autobiographique : D’où viens-tu, mon grand ? (L’Aire, 2010). Pendant le confinement, l’idée d’un roman germe alors dans son esprit, prenant pour personnages principaux, la Russie et la France, mais aussi l’écrivain Vassili Grossman, l’auteur du monumental Vie et Destin, né en Ukraine, et futur dissident soviétique, suite à une carrière comme journaliste pour le magazine de l’Armée rouge, qui l’aura conduit à documenter la famine en Ukraine planifiée par Staline (l’Holodomor) et la « Shoah par balles ».

Alors que le maître du Kremlin a attaqué l’Ukraine, le 24 février 2022, nous nous sommes questionnés ensemble sur l’origine de l’œuvre de l’écrivain russe, né le 12 décembre 1905, à Berdytchiv, en Ukraine, mais aussi sur la littérature russe du XIXème, et sur la possibilité de réconcilier les irréconciliables. De la tragédie du nazisme dans la première moitié du XXème siècle, jusqu’à la guerre de la Russie de Poutine contre l’Ukraine, et la menace d’une apocalypse nucléaire, nous avons essayé de comprendre par quel chemin nous pouvions arriver collectivement à la lucidité, à la paix, et à la lumière. Et cela tombe bien, car c’est précisément le sujet du nouveau roman de Winiger, intitulé Un amour aveugle et muet.

Marc Alpozzo : Vous publiez un roman, Un amour aveugle et muet, sous-titré Une passion française et russe (L’Harmattan, 2021), dans lequel le héros de l’histoire, Pierre Westman, exprime toute sa fascination pour la Russie. Cette fascination a débuté alors qu’il était adolescent, et elle fait écho à votre propre passion pour la Russie, et notamment aux écrivains russes, comme Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, et, n’oublions pas Grossman. Vous montrez, même si votre roman est paru avant le début de la guerre déclarée par le maître du Kremlin, en 2022, que l’on peut nourrir un attachement à la Russie, sans être « Poutinolâtre », fort heureusement. Que pensez-vous de cette crise terrible aujourd’hui, qui nous faire courir le risque d’une guerre totale ?

Marc Alpozzo : Vous publiez un roman, Un amour aveugle et muet, sous-titré Une passion française et russe (L’Harmattan, 2021), dans lequel le héros de l’histoire, Pierre Westman, exprime toute sa fascination pour la Russie. Cette fascination a débuté alors qu’il était adolescent, et elle fait écho à votre propre passion pour la Russie, et notamment aux écrivains russes, comme Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, et, n’oublions pas Grossman. Vous montrez, même si votre roman est paru avant le début de la guerre déclarée par le maître du Kremlin, en 2022, que l’on peut nourrir un attachement à la Russie, sans être « Poutinolâtre », fort heureusement. Que pensez-vous de cette crise terrible aujourd’hui, qui nous faire courir le risque d’une guerre totale ?

Jean Winiger : Cette guerre est pour moi signe de quelque chose de capital que je qualifierais de « fin ou transformation des empires ». C’est peut-être une vue illusoire. Mais c’est un sentiment qui m’est venu en effet de ma fascination pour la Russie, de mes lectures des grands écrivains russes, sentiment partagé avec mes amis de Saint-Pétersbourg et Moscou lors de mes tournées en tant qu’acteur, et tout autant lors de la création en russe de ma pièce Juste un peu d’amour, dont a dit qu’elle avait un ton tchekhovien. Oui, les empires sont tout- puissants, ou le paraissent. Mais l’histoire nous apprend, comme la Bible d’ailleurs, que ce sont des colosses aux pieds d’argile, et qu’un David peut mettre à terre un Goliath avec sa fronde. On prête à l’empereur Marc-Aurèle, pressentant la fin de l’hégémonie romaine avec la venue des Barbares, ce mot : « Qui trop s’étend se désagrège ». Et Grossman, « le grand personnage de mon roman » ne dit pas autre chose dans ses deux romans sur la bataille de Stalingrad qui ont inspiré mon roman.

En Russie, je me suis senti rien et tout, du monde et inadapté au monde ; cela je l’exprime à travers mon personnage de Pierre Westman. Mais lui est démuni face à cet état, alors que beaucoup de mes amis russes, et tant d’humains certes minoritaires sur toute la surface de la planète, et moi avec eux, avons la ferme conviction que rien n’est figé, accompli et définitif, que quelque chose d’idéal dans l’humain et la nature peut modifier le cours des choses, faire entrevoir une autre « civilisation » une autre vie, meilleure ; et ce quelque chose est une force de l’esprit et du cœur, celle d’un Gandhi, d’un Mandela ; cette force est ce que j’appellerais la part divine de notre être, dont la fraternité est le résultat. Il y a donc toujours des raisons d’espérer. J’essaie de le dire dans mon roman.

M. A. : Vous n’êtes pas à votre premier livre. Mais avant l’écriture, vous êtes d’abord un acteur de théâtre. Votre personnage Pierre Westman est un Savoyard d’Entremont, et il est lui-même homme de théâtre. Séduit par les auteurs russes, il découvre Vassili Grossman. Pour ceux qui ne connaissent pas Vie et destin, ce roman-monstre, l’écrivain russe y constate au quotidien, les mécanismes qui poussent au silence et à la passivité, à la délation et à la trahison, ainsi qu’à l’exécution des plus sinistres besognes. Grossman met en parallèle dans son roman, le système communisme et le système nazi. Votre personnage découvre Grossman pendant le confinement, veut le monter sous forme de pièce de théâtre. En parallèle, vous racontez une passion amoureuse entre une jeune Russe et ce Français, une sorte d’amour impossible, ce qui est assez annonciateur de la situation actuelle entre la Russie et l’Ukraine. Dans cette aventure, le personnage découvre que seule la bonté permet de résister à toutes les contraintes. Pourquoi ce lien entre deux systèmes totalitaires féroces, et pourquoi cette référence avec la bonté ? Je pense bien sûr, à la phrase de Dostoïevski, « la beauté sauvera le monde », prononcée par le prince Mychkine, et qui entrainera l’écrivain russe à montrer que c’est en réalité la bonté qui peut sauver le monde.

J. W. : Merci, vous avez souligné l’essentiel de mon livre. La scène entre le SS Liss et le bolchevik Mostovskoï, montre en effet le parallèle que Grossman fait entre Hitler et Staline. Grande scène à la Dostoïevski rappelant celle d’Ivan et du diable dans Les Frères Kamarazov. Scènes dont je m’inspire pour la confrontation de Pierre Westman avec la directrice du musée Youssoupov, et la présence fantasmagorique de Raspoutine. On voit là que le théâtre, mon métier, ne s’efface pas dans mon écriture romanesque ! Et l’acteur Pierre Westman a quelque chose de moi, évidemment ; et en amour. Il vit avec Assia Tchouïkova un amour difficile, impossible, souvent conflictuel, comme avec le sujet de l’Ukraine, un amour qui ne peut aboutir à l’union charnelle. Cet amour ne sera réalisé qu’au moment où ils seront définitivement et tragiquement séparés. J’ai voulu exprimer par là le doute qui m’est venu dès mon enfance sur les insuffisances de l’amour charnel, celui qui exclut la reconnaissance de l’autre en tant qu’autre, le travail de conscience sur soi-même et l’autre, sans quoi le don de soi physique n’est qu’un passe-temps sans avenir. Et ce don de soi, qu’est-il, se demande Pierre ? Il pressent que s’il n’est pas totale bonté, il ne sera que plaisir momentané ou pansement sur ses blessures. La bonté va devenir sa recherche en puissance pour devenir en acte. Progressivement, la bonté va lui permettre de mieux s’aimer et se comprendre, de vaincre ses pulsions dévastatrices, pour ensuite mieux aimer et comprendre les autres, et Assia. Et cette source de bonté est attirante parce qu’elle est aussi beauté. Thomas d’Aquin dit que « la beauté est la splendeur du vrai » ; vous avez raison de corriger ce vrai en disant qu’en réalité c’est la bonté qui peut sauver le monde.

M. A. : Votre roman est en partie autobiographique, c’est un prêtre qui vous a donné à lire L’éternel mari et Le Joueur, je crois, tous deux de Dostoïevski. Vous en vouliez à ce moment-là à votre père de faire trop d’enfants, et vous l’avez retrouvé dans ces deux romans du romancier russe du XIXème siècle. Votre père était un joueur, et un éternel mari aimant sa femme. Pouvez-vous dire que Dostoïevski vous a accompagné toute votre vie ?

J. W. : Dostoïevski a été mon auteur d’adolescence et de jeunesse. Mais j’ai dû, à l’aube de l’âge adulte, m’en distancier car ma passion pour lui était telle que je m’identifiais à lui, par exemple en devenant malade du foie. Dostoïevski disait : « Je parlais, je rêvais Schiller » et moi je parlais, rêvais Dostoïevski. J’ai pu remettre à le lire sans danger quand j’ai eu fait un travail sur moi-même en essayant de comprendre mes modes de fonctionnement. Alors j’ai pu mieux lire Le Joueur et L’éternel mari, en n’accablant plus mon père, en l’aimant pour ce qu’il était, un être fondamentalement bon. Cela, je l’ai exprimé dans la scène où Pierre découvre à l’Ermitage le tableau de Rembrandt, Le retour de l’enfant prodigue. Je dois dire encore que grâce au théâtre et la découverte de Tchekhov j’ai pu me réconcilier avec l’humanité des êtres, fictifs ou réels, devenir leur frère sans plus m’enthousiasmer déraisonnablement, comme je le faisais pour Dostoïevski et sa foi. On peut comprendre en cela la part russe de mon caractère !

M. A. : Votre titre est inspiré de Grossman, et tiré de Vie et destin : « L’amour aveugle et muet est le sens de l’homme ». Comment entendez-vous cette phrase, et pourquoi l’avoir choisie pour titre de ce roman ?

J. W. : Je réponds à votre question avec le texte même de Grossman : « Le secret de l’immortalité de la bonté est dans son impuissance. Elle est invincible. Plus elle est insensée, plus elle est absurde et impuissante et plus elle est grande. Le mal ne peut rien contre elle ! Les prophètes, les maîtres de la foi, les réformateurs, les leaders, les guides ne peuvent rien contre elle ! L’amour aveugle et muet est le sens de l’homme. Quand j’ai lu, relu, puis dit à haute voix ces mots, un je ne sais quoi de fulgurant s’est imposé en moi ; cet amour aveugle et muet devenait quelque chose de moi, vécu dans mes amours ratés ; mais si j’ai introduit le « un » à amour aveugle et muet, c’était par pudeur et aussi avec le désir de partager mon ressenti avec d’autres, futurs lecteurs. Il y a de l’obscurité dans amour aveugle et muet, du velours foncé des chambres retirées des amants, quelques notes d’une musique pouvant devenir une symphonie, celle de l’exaltation, du plaisir total, de la célébration de la Vie.

M. A. : Un autre passage de Vie et destin me semble éclairer votre roman : « Est-il vraiment possible que la vie soit le mal ? Le bien n’est pas dans la nature, il n’est pas non plus dans les prédications des prophètes, les grandes doctrines sociales, l’éthique des philosophes… » Vous, qui pensez que la bonté sauvera le monde, comment voyez-vous cela, si le Bien n’est pas dans la nature ? Pensez-vous que le mal soit exclusivement en l’homme ?

J. W. : J’ai des doutes, parfois des indices de certitudes quant au « péché originel » enseigné par mon Église catholique. Ce péché, cette faute originelle serait dans la nature de l’homme et dans la nature elle-même ? Oui, bien sûr, tant de mal infligé aux humains, aux bêtes, à la nature peut accréditer ce péché originel. Je l’ai pensé. Puis, pour chercher à être plus juste avec moi-même et avec les autres, pour être meilleur acteur aussi, j’ai fait un travail psychanalytique sur mes maux et échecs parfois répétés de la tradition familiale, sociale, etc. Cela a été pour moi une sorte de révélation, de révolution. Mon Église catholique pointait souvent le mal dans le corps, la sexualité. Et voilà qu’un événement inimaginable changeait la donne : la contraception. On pouvait faire l’amour de façon consentie sans ruser avec la procréation, sans n’être qu’objet mais sujet. Rousseau que je lisais apportait un éclairage intéressant : le mal n’est pas inné mais conséquence de l’éducation, de la culture. J’ai retrouvé cette intuition chez beaucoup d’écrivains russes, Tchekhov en particulier, dans ses nouvelles surtout où cet agnostique ne sépare pas la foi et le doute, le bien et le mal, nous permettant ainsi de ne pas désespérer de la condition humaine.

M. A. : Vous avez débuté votre roman, en plein confinement, où une pandémie obligeait les États du monde entier, à enfermer les populations chez elles. Sans faire de rapport direct, il est étonnant que vous mettiez en lien un roman qui raconte le poids écrasant de l’État sur les individus, dans la dictature des deux plus terribles idéologies du XXème siècle, et ce roman de théâtre et d’amour, véritable hommage à la Russie, par ailleurs. Il y a d’ailleurs, ce passage intéressant à la page 200 : « Face au mal qu’apporte un État à la société, à une classe, à une race, la bonté insensée pâlit-elle en comparaison de la lumière qu’irradient les hommes qui en sont doués ? Elle est cette beauté folle, ce qu’il y a d’humain en l’homme, elle est le point le plus haut qu’ait atteint l’esprit humain. » Comment conciliez-vous tout cela ?

J. W. : Lire, entendre, recevoir de tels mots que vous citez, n’est-ce pas être proche, ami, frère de Grossman ? J’ai vu tant de personnes en Russie qui essayaient de concilier ce que vous mentionnez de Grossman. Toujours nous avons des irréconciliables à concilier. C’est le fondement de la démocratie. Cette démocratie qui n’a pas vu le jour en Russie, – et en Chine -mise à mal aux USA depuis Trump, déniée par les populistes européens et du monde entier. Certains d’entre eux en appellent à la religion pour donner une réponse aux imperfections de la démocratie et de la vie en général. Ils ne font qu’utiliser la religion à leurs fins, à leurs appétits de pouvoir, de domination. Hélas, en croyant même à leur bon droit, comme ce qui se passe aujourd’hui au Kremlin.

Mon roman, je le dis très sincèrement, est une reconnaissance que j’ai voulu rendre aux grands auteurs russes, par eux à mes amis russes, et reconnaissance à Grossman. Son œuvre nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec la science et la foi, avec les bêtes, la nature. Clin d’œil du destin : le lien du russe Grossman avec l’Ukraine par sa mère ouvre un champ de possible conciliation et réconciliation entre républiques russes, entre États, si on refuse l’hégémonie d’empires n’agissant que pour leurs seuls intérêts, alors que d’urgence une autre forme de relation est à construire, qu’on peut appeler partage. Mes personnages de Pierre et d’Assia pourraient conclure en disant que ce partage serait leur amour qui d’amour aveugle et muet les conduira à la lucidité, à la paix, à la lumière.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Jean Winiger, Un amour aveugle et muet. Une passion française et russe, L’Harmattan 2021.

Marc Alpozzo

Philosophe, essayiste

Auteur de Seuls. Éloge de la rencontre, Les Belles Lettres

Christian Mégrelis, ancien conseiller de Gorbatchev chez Marie-Aline Meliyi sur LCI (16/10/22)

Christian Mégrelis, ancien conseiller de Gorbatchev chez Marie-Aline Meliyi sur LCI (16/10/22)

Marie Desjardins rend hommage au très beau premier livre de Didier Guillot dans La Métropole

Le cabinet de curiosités… littéraires

Le cabinet de curiosités… littéraires

Le premier ouvrage de Didier Guillot vient de paraître aux Éditions La Trace. Son récit, J’ai appris à rêver (sur les pas de Stevenson), ne nous mène pas sur les pas de l’écrivain écossais (même si ce dernier a traversé la France pour séjourner à Menton), mais plutôt sur ceux d’un frère disparu… retrouvé au fil d’une marche contemplative.

Beaucoup de finesse et de profondeur dans ce texte très poétique. Parmi les phrases parfois alambiquées, surgissent des perles de réflexion, des tournures uniques, étonnamment originales. Ainsi, dans la mer des banalités envahissant les librairies, il est encore possible de lire les chemins, les arbres, le ciel, les tempêtes, le lichen, différemment. S’émerveiller de nouveau. Être invité à rire alors qu’on ne s’y attend pas, au fil d’une narration truffée de références éclectiques.

Beaucoup de finesse et de profondeur dans ce texte très poétique. Parmi les phrases parfois alambiquées, surgissent des perles de réflexion, des tournures uniques, étonnamment originales. Ainsi, dans la mer des banalités envahissant les librairies, il est encore possible de lire les chemins, les arbres, le ciel, les tempêtes, le lichen, différemment. S’émerveiller de nouveau. Être invité à rire alors qu’on ne s’y attend pas, au fil d’une narration truffée de références éclectiques.

L’homme est seul, il avance. Aussi candide que lucide. Authentique. Il avait besoin de se retrouver. « À mon humble niveau, précise-t-il, je redessine le mythe de Sisyphe aux enfers. Mon sac devient lourd comme son rocher. » Il croise du monde, bien sûr. On lui pose la question : est-il « si malheureux pour préférer la compagnie des cloportes à celle des hommes »? Réponse muette : « Que le bruit du monde agace! » Tout est là. Dans l’observation silencieuse, on voit tout, mieux – Guillot y parvient fort bien, mis à part les inévitables lieux communs dont celui «des États-Unis et de leur vision détestable». Cela dit, l’auteur rappelle avec bonheur la vision d’Emerson. « …La marche en pleine nature n’est pas un acte anodin, elle tend à rendre l’homme meilleur, à réparer son âme et son corps. » Le périple en solitaire, neige, pluie, vent, soleil, est concluant. Tout au long de la randonnée, parfois difficile, toujours passionnante, le marcheur a pansé quelques blessures, il est en paix.

La lecture de cet opus est en soi une marche à l’aveugle; on suit le guide, Guillot, qui mêle tout et son contraire, sublime passé et triste présent, ou l’inverse. Quant à l’avenir, seul l’instant compte. Une sorte d’ode à la lenteur, à la progression, à l’acceptation, avec, ici et là, des descriptions et des observations très justes, inspirées. Celle des quadistes : « une peuplade roulant sur des motos à quatre roues, euphorique à l’idée de se couvrir de boue arrachée au sol ». Celle de l’agriculture : « Piégé par des défis inutiles, le fermier ne connaît plus la joie de voir dans sa terre autre chose qu’un outil de travail. » Celle des éléments: « Le temps s’énerve. Le ciel vomit toute sa rancœur, aidé par un vent de mauvaise humeur. […] La pluie tape aux flancs, se déchaîne en dessus, crache en dessous. »

L’auteur est juriste, autrefois ouvrier, certainement écrivain.

Guillot Didier, J’ai appris à rêver (sur les pas de Stevenson), Éditions La trace, 172 pages.

Christian Mégrelis chez Marie-Aline Meliyi sur LCI (15/10/22)

Christian Mégrelis chez Marie-Aline Meliyi sur LCI (15/10/22)