Maximilien Friche sur Svetlana Pironko dans Le Bien commun

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Maximilien Friche sur Svetlana Pironko dans Le Bien commun

Par Marc Alpozzo, philosophe et essayiste

Voici le roman de l’errance. Le roman du déracinement. De l’amour, de la recherche du père, de la liberté, de la sculpture de soi. Une heure avant la vie (Le Passeur, 2022) dont le titre, joliment construit, montre la voie d’une écriture exigeante et poétique. Cela fait du bien, en cette rentrée, plutôt morose, et dans laquelle, aucune tête ne dépasse une autre. J’ai eu la chance de rencontrer son auteur, Sveltlana Pironko, dans un lieu très littéraire, où l’on y croisait jadis, Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras, Gabriel Matzneff, etc. Non, ce n’était ni les Deux Magots, ni le Café Flore. Je vous laisse deviner. En attendant, nous avons réalisé cette interview, dans laquelle Sveltlana, traductrice et éditrice à Dublin, revient sur l’écriture de ce premier roman, et sa trame, qui nous montre que le chemin d’une vie vaudra toujours plus que la destination, d’autant que toute destination n’est probablement qu’une illusion. Qui sait ?

Marc Alpozzo : Bonjour Svetlana Pironko, vous avez été traductrice, et vous êtes aujourd’hui agent littéraire et éditrice à Dublin. Vous avez un pied-à-terre en France, à Paris, et vous publiez aujourd’hui votre premier roman dans une très bonne maison d’édition parisienne. Vous écrivez en français, et vous avez choisi la France pour publier votre premier livre Une heure avant la vie (Le Passeur, 2022). C’est un grand honneur que vous nous faites. Mais pourquoi ce choix ?

Svetlana Pironko : L’honneur est pour moi, réellement, et c’est plus qu’une formule de politesse, car la publication de mon roman est une sorte d’aboutissement, la réalisation d’un vieux rêve, presque inavouable – même à moi-même. Tout a commencé quand, à peine adolescente, vivant au Kazakhstan (autant dire, au milieu de nulle part…), j’ai découvert Paris est une fête, les mémoires d’Ernest Hemingway sur sa jeunesse et ses débuts d’écrivain à Paris. Je suis tombée amoureuse du livre, de son auteur et, surtout, de Paris. J’ai décidé alors que j’y vivrai un jour et j’ai commencé à apprendre le français, seule (car j’apprenais l’anglais à l’école). J’ai commencé à écrire mon journal intime en français dès que ma maîtrise de la langue m’a permis d’exprimer de façon à peu près correcte mes émotions et mes pensées. J’ai ensuite fait des études de lettres et de langues étrangères, dont le français, à la fac.

Une douzaine d’années plus tard, lorsque j’ai enfin « débarqué » à Paris, je le parlais déjà couramment. Pendant les premières années de ma vie parisienne, j’ai été traductrice et interprète. Mais plus qu’une langue de travail, le français était déjà ma langue du cœur. Écrire – et penser – en français est pour moi tout à fait naturel. Même si j’ai partagé mon temps entre Paris et Dublin pendant les quinze dernières années, et que j’édite des auteurs de langue anglaise, la question du choix de la langue n’a même pas traversé mon esprit.

M. A. : Vous savez ce que l’on dit d’un premier roman ? Que c’est un récit qui s’inspire de la vie de l’auteur. Diriez-vous qu’Une heure avant la vie (Le Passeur, 2022) est un roman autobiographique ?

S. P. : Non, pas vraiment. Une heure avant la vie contient, certes, des éléments autobiographiques, et son héroïne a des traits communs avec moi, mais ce n’est pas un autoportrait, et mon intention n’était pas de raconter ma vie. Ces éléments sont surtout dans la partie enfance et jeunesse de L. – romancés, bien évidemment. Et puisque j’ai écrit ce roman comme un hommage posthume à mon père, la relation père-fille qui traverse le roman est assez proche de celle que j’ai eu avec mon père à moi. Mais c’est aussi un hommage à tous les hommes libres, une exploration de la notion-même de liberté de l’individu, des influences qui font de nous ce que nous sommes. La littérature et la créativité y occupent également une place primordiale. Peu importe si tel ou tel épisode est « vrai », imaginé ou ré-imaginé – toute œuvre est nourrie, d’une façon ou d’une autre, de nos expériences personnelles et de nos observations.

M. A. : Votre roman est une sorte de bildung roman, le roman d’une éducation. C’est aussi un récit autobiographique, le roman initiatique de votre héroïne, L. que ses proches appellent Luciole, personnage qui bourlingue, héroïne de la bourlingue, allant des steppes d’Asie centrale à Paris, d’Édimbourg jusqu’en Égypte, en passant par Venise. Vous êtes vous-même née au Kazakhstan. Et si votre roman me fait penser aux romans de James Joyce, de Henry Miller, puisqu’il ne présente aucune intrigue, c’est une longue aventure, un cheminement à la fois géographique, mais aussi intérieur, une histoire en marche inspirée de la figure paternelle recherchée par cette héroïne, serez-vous d’accord de dire que c’est surtout le roman du déracinement et de l’errance ?

S. P. : Déracinement, certainement. Mais je dirais quête plutôt qu’errance. L. n’erre pas sans but – elle est à la recherche de quelque chose. D’un lieu à elle, d’abord – pour retrouver un « chez-soi », après le premier déracinement, forcé, quand sa famille déménage et quand, adolescente, elle est obligée de laisser derrière elle tant de choses et de gens qu’elle aime. De laisser derrière elle son enfance. Telle un virevoltant, elle sera « arrachée et emportée Dieu sait où. Contre son gré. Au gré du vent. Au gré de son père, pour être exacte. » Elle trouvera ce lieu – Paris. Elle comprendra qu’il n’y a pas de retour possible – on ne peut qu’aller de l’avant. Paris, la France, est son deuxième déracinement, et celui-là sera joyeux. C’est son premier pas vers la liberté – sa liberté qu’elle chérit tant. Un rêve fou qui devient réalité, envers et contre tout.

Mais sa quête ne s’arrête pas pour autant. Et ce n’est pas le bonheur qu’elle cherche – c’est un accomplissement.

M. A. : L’errance dans votre roman est bien sûr géographique, et elle peut tout à fait se circonscrire, par le cheminement de votre personnage, mais elle est aussi intérieure, bien forcément, puisque tout cheminement est avant tout intérieur. Le poète portugais Fernando Pessoa pensait que les meilleurs voyages étaient les voyages immobiles. Pouvons-nous dire que L. accomplit finalement un voyage immobile, puisque tout départ inclut un retour, c’est en tout cas ma conviction, si l’on part sans revenir, il demeure comme une part manquante dans l’accomplissement du cheminement. Or, précisément, L. retourne dans son pays d’origine après avoir passé trente ans en France. Vous avez me semble-t-il traité les thèmes de l’exil, du cheminement intérieur et du déracinement, celui bien sûr des grands voyageurs, qui cherchent à rejoindre les grands lointains, qui ne sont autres qu’en eux-mêmes. Ne sommes-nous pas ici dans la rupture avec la doxa qui pense l’homme moderne en nomade ? N’y a-t-il pas plutôt une vision plutôt mystique du voyage dans votre roman ?

S. P. : Oui, vous avez raison : c’est au bout de son cheminement intérieur que L. trouvera ce qu’elle cherchait. Et elle le trouvera à Paris – son chez-soi…

Néanmoins, le voyage « géographique » lui est indispensable. Ce n’est pas une fuite, et encore moins un retour en arrière. Le voyage, surtout un voyage solitaire, est une rupture avec le quotidien qui lui permet de se retrouver face à elle-même, de changer de perspective – ce qui est parfois salvateur. Il a des vertus presque magiques, miraculeuses, et dans ce sens-là, oui, le voyage a pour moi une connotation mystique.

M. A. : On trouve dans votre roman à la fois une histoire d’amour, mais aussi la recherche du père, comme si finalement l’amour n’était jamais autre chose qu’un retour à l’amour du père. En tant que lecteurs, comment devons-nous ici analyser la figure du père ?

S. P. : Si le père de L. n’apparaît pas souvent « physiquement » dans le roman, il est néanmoins omniprésent. Enfant, L. – où Luciole, comme il l’appelle – est impressionnée par cet homme plutôt distant, mais qui s’avère fiable, impressionnée par sa force, sa virilité, mais aussi par son érudition et sa liberté d’esprit. Elle est flattée d’être traitée en adulte. Jeune femme, elle apprécie sa franchise, sa lucidité et son soutien inconditionnel. Il lui apprend à ne pas avoir peur. A tracer sa route. Enfant, elle ne voulait pas le décevoir. Adulte, elle cherche à l’impressionner à son tour. Pour elle, aussi imparfait qu’il soit (surtout comme mari pour sa mère !), c’est un père-modèle, un surhomme – et elle veut lui ressembler. Elle aime sa mère, mais elle s’est jurée de ne pas répéter son sort.

Si elle est consciente d’idéaliser son père, en partie à cause de leur éloignement géographique, elle sait aussi vers qui qu’elle peut se tourner dans une situation difficile… Pour L., obsédée par la liberté (ou l’idée qu’elle s’en fait), l’amour père-fille est une sorte d’amour idéal, car il la laisse libre – l’y encourage même – et il survit à la distance physique. Sa perte est d’autant plus insoutenable – jusqu’à ce qu’elle ne parvienne à tirer des leçons de vie de cette mort.

M. A. : Votre roman tranche avec cette modernité narcissique, où les romans sont souvent écrits à la première personne du singulier. Or, le vôtre, est écrit à troisième personne du singulier, comme le sont nos romans classiques, ou les romans du dix-neuvième siècle. Pourquoi ce choix ? Bien sûr, votre roman n’est pas une autofiction, il n’est pas non plus autobiographique, il s’inspire de votre vie certes, mais on ne doit pas confondre L. avec vous. Soit, mais pourquoi ne pas directement plonger dans la subjectivité du personnage ? Pouvez-vous nous expliquer cette option ?

S. P. : Ce n’était pas un choix conscient, mais j’ai toujours aimé, en tant que lectrice, ce qu’on appelle « le discours indirect libre » – la narration d’un point de vue unique, mais sans les limitations imposées par l’emploi du « moi/je ». Je trouve que cela permet la bonne distance et un certain détachement. Cela empêche, justement, de mettre trop de soi dans un personnage et donne plus de place à l’imagination. C’est aussi une question de style : le discours indirect n’oblige pas à n’utiliser que le langage parlé et permet d’avoir une seule voix, qu’il s’agisse de l’enfance ou de l’âge adulte du personnage. Cela permet aussi, je pense, de créer un univers plus onirique.

M. A. : Vous n’êtes pas seulement une romancière, mais aussi vous êtes un passeur. On ne doit pas négliger l’érudition de votre roman. Notamment une grande connaissance de la littérature russe du dix-neuvième siècle. Quel est pour vous le roman russe le plus important, et qui vous inspire lorsque vous écrivez aujourd’hui ?

S. P. : Lorsqu’on évoque la littérature russe du XIXème, on pense immédiatement aux auteurs comme Dostoïevski. Or pour moi, le roman fondateur de la littérature de ce siècle extraordinairement riche est Un héros de notre temps de Mikhaïl Lermontov. Par sa structure même, ainsi que par la portée psychologique du personnage principal, Pétchorine, il annonce la fin du romantisme byronien et le début de la modernité. Le roman se compose de cinq « nouvelles », où l’on fait d’abord connaissance du héros par narrateurs interposés, et leurs portraits de Pétchorine ne sont pas forcément flatteurs. Pétchorine est un aristocrate, officier dans l’armée russe pendant la guerre du Caucase. Il a beau être amoral, égoïste, impulsif, parfois cynique, déjà il fascine. Ensuite, il se raconte lui-même – d’abord dans un récit de voyage, puis sous forme d’extraits de journal intime, et enfin dans le récit d’un incident qui provoque des réflexions sur la fatalité et la prédestination. Malgré cela, le roman n’est pas simplement la somme de ses parts – c’est un tout, lié par une logique interne, celle du développement de son héros.

Quels que soient ses actes, on est séduit par sa lucidité extrême, sur lui-même, sur les autres et la société en général, son détachement étudié (« Je me méprise parfois ; n’est-ce pas pour cela que je méprise les autres ? Je suis devenu incapable de me laisser aller à de nobles transports : je crains de paraître ridicule à mes propres yeux. »). Et on compatit : « Le monde a gâté mon âme, mon imagination est inquiète, mon cœur est instable. Rien ne me satisfait ; je m’accoutume à la souffrance aussi rapidement qu’au plaisir, et ma vie devient de jour en jour plus vide. »

Ce roman, culte en Russie, est relativement peu connu du lecteur occidental. Il a pourtant fasciné des écrivains aussi différents que Alexandre Dumas (à qui l’on doit sa première publication en France, sous forme de feuilleton, dans sa revue Le Mousquetaire), James Joyce (à qui il a inspiré Le portrait de l’artiste en jeune homme) ou Vladimir Nabokov (qui l’a beaucoup critiqué, comme à son habitude, mais traduit, magnifiquement, en anglais).

J’espère que mon roman éveillera la curiosité des lecteurs et les incitera à découvrir ou à revisiter quelques-uns des livres qui y sont mentionnés, dont celui de Lermontov ou ceux d’Ernest Hemingway, entre autres.

M. A. : Disons-le aux lecteurs, votre roman a été accepté en trois heures, suite à un envoi par mail. C’est assez rare, mais cela arrive, et c’est bon à savoir, surtout pour ceux qui écrivent et rêvent d’être publiés. Bien sûr, c’est un roman de grande qualité, peut-être même un grand roman, en tout cas, un grand roman de la rentrée. J’imagine que vous êtes déjà en train d’écrire un deuxième roman. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de ce projet ?

S. P. : Merci… J’ai eu beaucoup de chance avec mon éditeur que je ne remercierai jamais assez.

Oui, je suis en train d’écrire un deuxième roman, déjà bien avancé, et, en parallèle, j’écris des notes pour un troisième. C’est un peu curieux, mais je suppose que je rattrape le temps perdu… Par superstition, j’hésite à parler des projets en cours. Je dirai juste que le deuxième est écrit, de nouveau, à la troisième personne du singulier, du point de vue d’un Parisien d’une quarantaine d’années, agent immobilier. Et qu’il y a dedans des fragments d’un roman historique que celui-ci écrit en cachette. Deux voix, donc, et deux styles d’écriture différents. C’est un défi, certes, et c’est d’autant plus stimulant.

L’idée du troisième n’est pas encore tout à fait formée (j’essaie d’y résister jusqu’à ce que termine l’écriture du deuxième !), mais ce sera sans doute à la première personne du singulier cette fois-ci, du point de vue d’un homme d’un certain âge. Il est trop tôt pour en dire plus.

En tout cas, je m’éloigne de plus en plus de L. – elle a maintenant sa vie à elle, et moi, je continue mon propre « voyage »…

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Les Grands Entretiens de la Rentrée littéraire 2022 : Svetlana Pironko, «Une heure avant la vie»

Les Grands Entretiens de la Rentrée littéraire 2022 : Svetlana Pironko, «Une heure avant la vie»

Pour moi, il n’y a, finalement, que deux thèmes dans la littérature, depuis toujours : l’amour et la mort…

En écrivant son premier roman, Une heure avant la vie, Svetlana Pironko se lance le défi de répondre par la voix de sa narratrice à une formule suggestive qui l’obsède depuis son adolescence et dont elle fait la vraie fondation narrative de son récit : « l’invention de soi ». Dès lors, un vaste éventail de thèmes – l’amour, la liberté, le désamour, la solitude, le déracinement, la condition d’apatride, la filiation, l’écriture, la fiction, la mort, l’au-delà –, va se déployer, le tout accompagné d’une sensibilité venue d’ailleurs, des territoires infinis de la steppe kazakhe, ce « nulle part » aux magnifiques couleurs et « au parfum si fin, si différent » qu’elle aime tant. Son pari est plus que réussi, son roman dévoile un vrai talent, apte à construire une réflexion fouillée sur la condition humaine à travers le regard sensible d’une femme de notre temps qui revendique son droit à son indépendance et au bonheur.

En écrivant son premier roman, Une heure avant la vie, Svetlana Pironko se lance le défi de répondre par la voix de sa narratrice à une formule suggestive qui l’obsède depuis son adolescence et dont elle fait la vraie fondation narrative de son récit : « l’invention de soi ». Dès lors, un vaste éventail de thèmes – l’amour, la liberté, le désamour, la solitude, le déracinement, la condition d’apatride, la filiation, l’écriture, la fiction, la mort, l’au-delà –, va se déployer, le tout accompagné d’une sensibilité venue d’ailleurs, des territoires infinis de la steppe kazakhe, ce « nulle part » aux magnifiques couleurs et « au parfum si fin, si différent » qu’elle aime tant. Son pari est plus que réussi, son roman dévoile un vrai talent, apte à construire une réflexion fouillée sur la condition humaine à travers le regard sensible d’une femme de notre temps qui revendique son droit à son indépendance et au bonheur.

–Permette-moi de commencer par une question que l’on vous a sans doute posée maintes fois, pourquoi avez-vous choisi d’écrire en français ? Quel est lien que vous entretenez avec cette langue qui n’est pas votre langue maternelle ?

Pour moi, la question du choix de la langue ne s’est jamais posée. J’ai quitté l’Union Soviétique il y a trente-cinq ans, et j’ai vécu toute ma vie adulte en France. Je ne me sens chez moi qu’à Paris, et le français est ma langue de cœur. Mais en fait, j’ai commencé à écrire mon journal intime en français dès que j’ai senti que je le maîtrisais suffisamment pour pouvoir exprimer mes sentiments et mes idées. Vers l’âge de 18 ans, peut-être… Au début, maladroitement et avec des fautes, bien sûr. Mais plus j’écrivais, et mieux j’écrivais. Le français est donc devenu ma langue d’expression intime – et naturelle – même avant ma venue en France. Et même si j’aime et je maîtrise très bien l’anglais (et le russe, bien sûr), la beauté, la finesse et la richesse de la langue française sont pour moi incomparables. Je vis depuis trop longtemps hors d’un environnement russophone, et même si je pratique le russe, je trouve que ma façon de m’exprimer est peut-être un peu « rouillée ». Mais je dois dire que le multilinguisme a toujours été naturel pour moi, car j’ai grandi avec mes grands-parents bulgares, qui parlaient bulgare entre eux, et je le parlais donc quand j’étais enfant. J’ai également appris des bases de la langue kazakhe à l’école. Pas assez bien, malheureusement, mais cela me fait plaisir de comprendre parfois des mots turcs, quand je suis à Istanbul (le kazakh est une langue turcique). Et puis, je suis tombée amoureuse de la langue française, et elle a évincé toutes les autres. C’est mon grand amour et ma patrie, pour citer Albert Camus, dont la phrase sur la langue française j’ai fait mienne depuis longtemps…

–Dès la première page de votre roman, vous écrivez, en citant Lermontov, que « l’histoire d’une âme humaine est probablement plus intéressante et plus instructive que l’histoire de tout un peuple ». Est-ce la raison qui vous a poussé à écrire ce roman et raconter la vie de L., votre héroïne ?

Ce n’est peut-être pas la raison, mais c’est un « alibi » ! L’unique roman achevé de Lermontov n’a jamais cessé de me fasciner, et cette phrase m’a servi de permission, en quelque sorte, de créer le personnage de L. qui, s’il n’égale pas le personnage de Pétchorine – je n’ai pas cette prétention ! – a des traits en commun avec lui. Du moins, je l’espère… Lucidité impitoyable, introspection, recherche de sens et pourtant une insatisfaction permanente et un idéalisme déçu, dont résulte, parfois, un certain cynisme. Et puis, en tant que lectrice, j’ai toujours aimé des romans centrés sur un personnage, qu’il soit bon, méchant ou un peu des deux : Lolita de Nabokov, Le Prince noir d’Iris Murdock, Au-delà du fleuve et sous les arbres de Hemingway, par exemple – les premiers qui me viennent à l’esprit…

–L’histoire de L. est racontée à la 3e personne, celle de celui que l’on nomme communément le narrateur omniscient. Et pourtant L., Luciole, comme l’appelle ses proches, renvoie sensiblement vers vous. D’où ma question, qui risque de frôler l’indiscrétion, est-ce qu’il s’agit d’un roman autobiographique, avec toute la place qu’il convient de céder à la fiction ?

Ecrire un roman autobiographique n’était certainement pas mon but, même si Une heure avant la vie contient beaucoup d’éléments autobiographiques, surtout dans la partie enfance et jeunesse du personnage. L. n’est pas moi. Ou ce n’est plus moi. Je ne me cache pas derrière elle pour raconter ma vie. Je l’ai « écrite », je crois, pour qu’une partie de moi puisse exister en dehors de moi, avoir une vie propre. Sera-t-elle plus courte ou plus longue que la mienne ? Seul le temps le dira…

Je pense que c’est Chagall qui a dit : « Il faut tout mettre de soi dans une œuvre. » Je pense qu’il ne faut pas le prendre à la lettre. Je sais d’expérience que beaucoup d’écrivains sont tentés de « tout mettre » dans leur premier roman. J’espère avoir évité l’écueil. Depuis que j’ai terminé l’écriture de ce roman, plus le temps passe, et plus je me détache de L. J’ai toujours de l’empathie pour elle, bien sûr, mais je continue à vivre ma vie (en ce moment, dans la tête d’un Parisien de 40 ans – le personnage de mon roman en cours), et elle vit la sienne. Plutôt qu’un autoportrait, c’est, comme toute œuvre (en littérature, tout comme en peinture ou en musique), un fragment matérialisé, « solidifié », de l’âme de son auteur.

D’ailleurs, pour moi, le personnage central du roman est celui du père, omniprésent. Et l’élément le plus autobiographique est probablement le cheminement de L. de la lecture vers l’écriture…

Quant aux autres personnages, certains sont inspirés par des personnes réelles, mais toujours réinventées quand-même. D’autres s’inspirent vaguement de quelques connaissances ou bien de personnes rencontrées brièvement ou par hasard – un détail qui marque… un souvenir qui reste… Je ne sais pas si l’on peut vraiment créer un personnage de toutes pièces. Peut-être… Mais peu importe – pourvu qu’ils « sonnent vrai », n’est-ce pas ?

–La dimension géographique situant le pays de l’enfance de L. est constituée par la steppe avec sa beauté enivrante. À cette immensité, à ce « bleu infini, pur, sans un nuage » se rajoute une autre infinité, symbolique cette fois, qui la pousse soudainement « comme un creux à l’estomac » vers d’autres horizons. Comment s’explique cette faim de L. de voyager, « de voir d’autres cieux », comme elle dit ? D’où viennent ces rêves de lointain au milieu d’un espace infini en lui-même ?

Je crois que c’est le fameux appel du large, qui est réel – plus l’horizon recule, et plus on a envie de l’atteindre, même si L. est assez lucide : elle comprend très vite que « nomadisme » ne rime pas forcément avec « liberté ». Par ailleurs, elle lit beaucoup, mais découvrir le monde uniquement à travers des livres ne lui suffit pas – bien au contraire. Ses lectures ne sont pas une fenêtre sur le monde. C’est une porte qu’elle veut pouvoir pousser.

–Un des thèmes de votre roman est, comme nous l’avons dit, le déracinement. Il marquera, par exemple, la fin de l’enfance lorsque la famille de L. déménagera dans une autre ville. Mais ce sentiment accompagnera votre héroïne tout au long de votre récit. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, surtout lorsque l’on sait qu’il est un des éléments constitutifs de la personnalité de L. ?

Le premier déracinement de L., celui dont vous parlez, est un déracinement subi et sa deuxième expérience de perte. Il est donc très douloureux. Le deuxième – Paris – est un déracinement choisi et joyeux. C’est son rêve qui devient réalité. Il est très différent, et elle ne le regrette jamais, même lorsqu’elle se rend compte qu’elle se retrouve apatride pendant un certain temps et dans l’impossibilité de retourner voir sa famille à un moment difficile. C’est sa famille qui lui manque et non le pays qu’elle a quitté. Le sentiment du déracinement l’accompagne certes toute sa vie, mais c’est un sentiment doux-amer. C’est en France qu’elle se sent chez elle – elle n’est pas une « immigrée ».

–Trente ans après son arrivée en France, L. retourne dans son pays d’origine. « Tout est douloureusement familier » – pense-t-elle, en regardant les lieux qui réclament des souvenirs lointains. Vous nous offrez, à travers sa voix, une profonde réflexion sur la nostalgie, cette douleur de la séparation du pays : « Elle a envie de faire durer ce moment. Hors du temps. Hors de sa vie maintenant. Hors d’elle-même. » Ce sentiment vous l’avez sans doute vécu vous-même. Quelle place occupe-t-il dans la construction de votre personnage, en quoi déterminera-t-il sa personnalité ?

L. n’est pas vraiment nostalgique de l’endroit – elle nostalgique de son enfance. Comme beaucoup d’entre nous, d’ailleurs… Car l’endroit – elle s’y trouve, et rien ne l’empêcherait d’y retourner de nouveau, et pourtant elle sent que « la nostalgie est toujours là ». Elle comprend alors qu’elle « s’est affranchie de son lieu de naissance. Au pays des ours et des loups il n’y a pas de place pour elle. »

Oui, j’ai vécu ce sentiment. Je l’ai vécu comme une libération – on peut être en même temps d’Ici, par choix, et d’Ailleurs, par naissance, sans que cela soit un interminable conflit existentiel. En ce qui me concerne, je suis venue à considérer ce fait comme une richesse.

–L. cherchera tout au long de votre récit à être une femme libre. Une phrase prononcée par un amant l’avertit pourtant que liberté ne rime pas toujours avec bonheur. Dépitée, L. avouera vers la fin du roman être « fatiguée du déferlement des mots des autres ». Comment comprendre cette évidence allant à l’encontre de ses idéaux de vie ? En quoi la liberté est importante pour la femme qu’elle est et qu’elle veut surtout rester ?

La liberté individuelle est un vaste sujet. Je n’ai fait que l’effleurer, sans doute… L. hérite cette soif de liberté de son père, tout en comprenant, plus tard, que cette aspiration est quelque peu illusoire : du moment que l’on aime quelqu’un ou quelque chose, on n’est plus tout à fait libre. On s’enferme soi-même dans ses obligations, dans ses responsabilités…

Le fait de grandir dans un pays qui « enferme ses citoyens » y est aussi pour beaucoup – ne serait-ce que par esprit de contradiction : « On ne me laisse pas partir. Je partirai coûte que coûte. » Mais cette aspiration à la liberté, même « conditionnelle » est néanmoins importante – elle la pousse à aller de l’avant, ne pas s’enfermer dans une routine, garder ou retrouver une intensité des sentiments et, finalement, trouver peut-être une autre façon d’être libre – dans la création.

–L. voit dans l’amour une voie sublime d’accomplir son désir de bonheur, de panser son corps et son cœur. Vous décrivez en même temps le sentiment contraire, celui du désamour dont elle dit qu’il « commence là ou l’amour-propre est blessé ». L’amour-désamour fait partie des thématiques féminines fondamentales que vous abordez dans votre roman. En quoi cette dichotomie est importante pour vous et pour la construction de l’intime de votre personnage ?

Désolée de vous contredire, mais je ne vois pas l’amour-désamour comme une thématique exclusivement féminine. Pour moi, il n’y a, finalement, que deux thèmes dans la littérature, depuis toujours, et quel que soit le sexe de l’auteur : l’amour et la mort…

Pour revenir à L., elle souffre de ne plus aimer peut-être plus qu’elle ne souffre de ne plus être aimée. Elle se sent plus souvent bourreau que victime – elle préfère devancer et provoquer la rupture plutôt que la subir. Par amour propre, justement. Il n’empêche qu’elle en souffre – et blâme sa mère pour lui avoir trop souvent répété que l’on est responsable de ceux que l’on apprivoise… Pour la même raison, elle a aussi un peu peur d’aimer – et de perdre sa sacro-sainte liberté.

–Justement, la mort de l’être cher, la recherche d’une présence dans l’au-delà, le deuil et enfin l’apaisement est une autre dimension qui traverse tout au long de votre roman. Comment comprendre cette peur qui marque le vécu de L., sa peur de l’abandon, d’être seule au monde et son besoin de s’accrocher à l’au-delà ?

Je ne connais pas d’expérience qui change la vie et notre façon de voir les choses plus que celle de la mort d’un être cher. Est-ce que L. a peur d’être seule au monde ? Je ne pense pas. Si elle s’accroche à l’idée de l’au-delà, de la survie de l’âme, malgré son esprit d’habitude lucide et cartésien, c’est parce qu’elle n’arrive pas à croire que son amour pour son père et l’amour de son père pour elle (tant d’amour !) pourrait simplement disparaître. S’évaporer… L. perd celui vers qui elle pouvait se tourner dans des moments difficiles, sachant qu’elle serait soutenue et ne serait pas jugée. Elle perd la personne dont l’approbation était pour elle plus importante que celles des autres. Elle perd – ou croit perdre – son alter ego. On s’accroche à ce que l’on peut pour traverser l’épreuve du deuil qui, quoi qu’il en soit, ne laisse pas intact. Elle ne se tourne pas vers « dieu » pour autant, et si elle cherche de la consolation dans la vallée des Morts en Egypte, c’est parce que dans cette civilisation-là, comme dans d’autres civilisations anciennes, « l’avenir est la quintessence de la mort. Et vice versa. » Chacun doit trouver sa propre façon de survivre à la perte. C’est sa façon à elle, jusqu’à ce qu’elle ne comprenne qu’il y a un autre moyen d’y remédier.

–Retournons-nous, en guise de conclusion, à la problématique de l’écriture. Pour L., cette occupation est « un besoin artistique de donner une forme aux choses et aux sentiments », une « invention de soi », « son unique activité créatrice ». Que représente l’écriture pour la traductrice, l’éditrice et l’auteur que vous êtes ? Pensez-vous avoir trouvé votre voie/voix, et avez-vous l’intention de continuer à écrire ?

Pour aussi longtemps que je me souvienne, mes soirées idéales et mes dimanches matins de rêve étaient ceux que je pouvais passer pelotonnée sur le canapé ou au lit avec un bouquin. Chez nous, il n’y avait pas de livres que je ne devais pas lire parce que j’étais « trop jeune », et on avait le droit de lire à table. Et tard le soir, même s’il y avait école le lendemain. Mais ma mère me mettait parfois dehors sans me donner la clé et ne me laissait rentrer que quand j’avais pris (à son avis) suffisamment d’air. Pas trop souvent, heureusement !

Il est donc naturel que ma vie professionnelle soit toujours liée au langage et à la littérature. Je me demande parfois pourquoi j’ai attendu si longtemps pour me mettre à écrire… Une des raisons est sûrement celle de L. : « le déferlement des mots des autres » (ils nourrissent, mais parfois au point d’étouffer). L’autre, sans doute, est d’avoir grandi dans une ambiance de vénération des créateurs – écrivains, artistes, compositeurs… Travailler avec des écrivains a quelque peu démystifié le processus et m’a finalement désinhibée. Et puis j’avais cru ne pas avoir d’imagination, sauf quand il s’agissait d’améliorer le manuscrit de quelqu’un d’autre… Mais le déclic a eu lieu, finalement, et j’en suis très heureuse. Oui, je peux dire que j’ai trouvé et ma voie, et ma voix. Je continue à écrire. Le deuxième roman est bien avancé, et une autre idée est en train de germer dans ma tête. J’ai peut-être de l’imagination, après tout…

Propos recueillis par Dan Burcea

Photo de Svetlana Pironko : © Joe Butler

Svetlana Pironko, « Une heure avant la vie », Éditions Le Passeur, 2022, 272 pages.

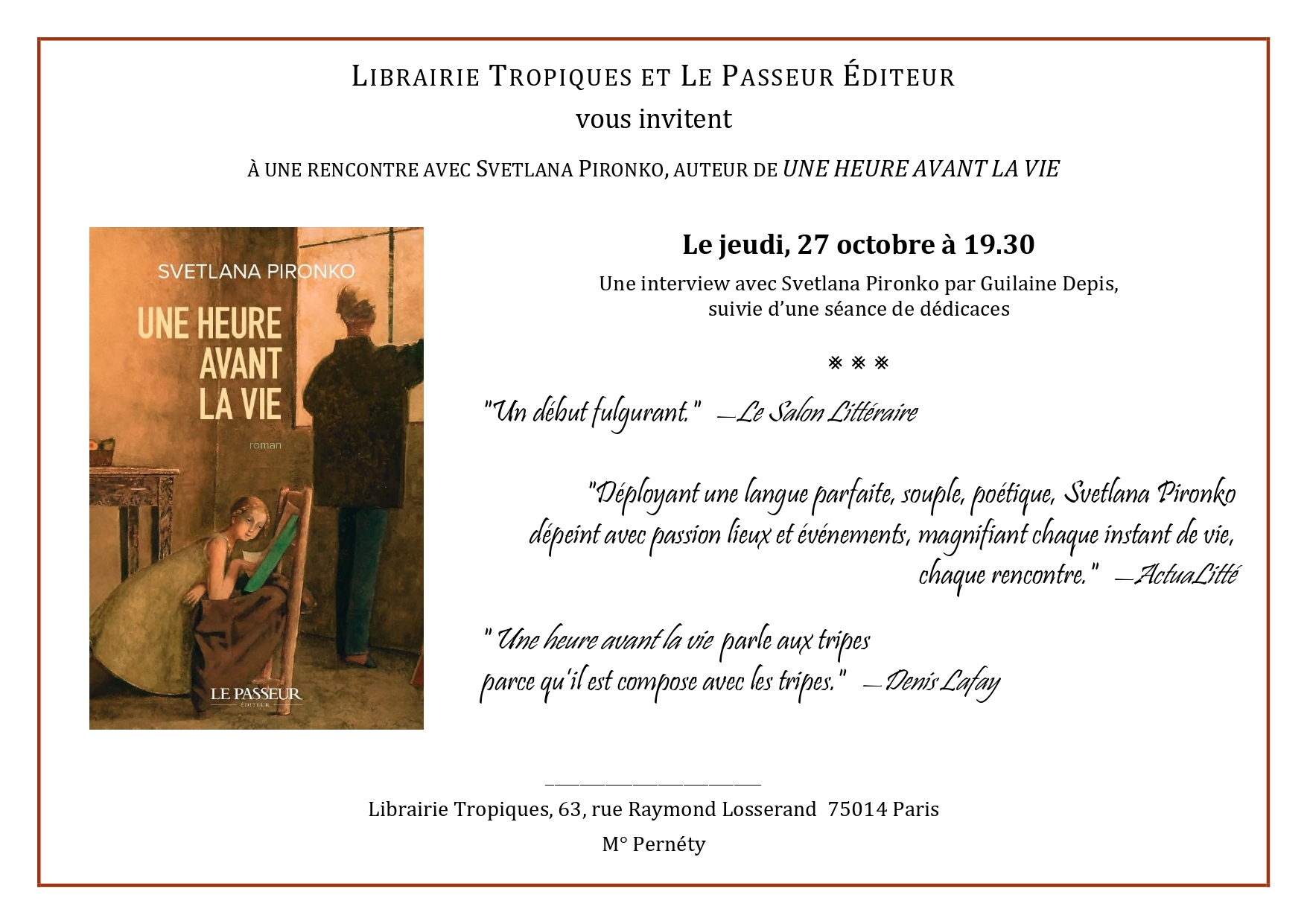

Rencontre avec Svetlana Pironko interviewée par Guilaine Depis, suivie d’une séance de dédicaces, jeudi 27 octobre à 19h30 à la librairie Tropiques, 63 rue Raymond Losserand, 75 014 Paris

Un bel article de AttrapeLivre sur Svetlana Pironko

« Il faut que je te dise : celui qui mange de la viande d’ours une fois n’aura plus jamais peur dans sa vie. » Voilà ce que dit un jour papa à sa fille. Nous sommes quelque part en Asie Centrale, où la steppe est « comme un tapis multicolore pendant les premiers jours de mai. Couverte de tulipes sauvages. Jaune, blanc, rouge. A perte de vue. » C’est dans cet univers sauvage que grandit la petite Luciole, au milieu des loups, des saïgas (antilopes), des saxaouls, des lacs gelés en hiver et des serpents d’eau. Entourée de ses parents, de ce papa qui l’emmène partout et d’un petit frère, un fragile P’tit Prince. Mais un jour, il faut partir : papa est appelé pour une mission ailleurs. Luciole est arraché à cet univers et se retrouve dans un immeuble gris. Mais devant la bibliothèque de son père, elle découvre une échappatoire. Elle vient de terminer L’adieu aux armes d’Hemingway et découvre Paris est une fête. Elle décide que « Paris est la capitale du monde. Et [que] c’est là qu’elle veut être. » Joli programme !

Une heure avant la vie de Svetlana Pironko est un roman qui fait voyager. Ça parle d’enfance, de littérature, de construction de soi, de deuils, de nouveau départ. « Une heure âpre la mort, notre âme évanouie sera ce qu’elle était une heure avant la vie » : cette citation de Savinien Cyrano de Bergerac a inspiré le titre, au premier abord un peu singulier, de ce beau roman. L’histoire d’une femme libre qui se façonne grâce à sa passion immodérée pour la littérature, les voyages, les grands espaces et Paris, le tout dans l’amour inconditionnel de son père.

Une histoire pleine de love, de déclaration d’amour mais avant tout de liberté, d’autodérision et de répliques qui font mouche dans les soirées chics ! Il y a des scènes parfois « exotiques », comme une journée de mariage (marquante) chez les nomades d’Asie Centrale ou décalées dans le Paris bohème. C’est émouvant, drôle et parfois aussi un peu coquin.

« Un homme lui tend la main et se présente :

_ My name is Clavell. Edward Clavell.

Elle tend la sienne et dit :

– Pleased to meet you. My name is Bond. James Bond. »

C’est ma première lecture de la rentrée littéraire et j’ai adoré ! J’ai suivi intrépide Luciole jusqu’au bout de la nuit dans cette histoire finement tissée.

C’est le premier roman de quelqu’un qui en connaît un rayon sur le monde du livre. Svetlana Pironko a eu le courage d’inverser les rôles en prenant la plume. C’est un super challenge qui, à mon sens, a le mérite d’être relevé avec une oeuvre de qualité. (Je n’ai été payée par personne pour dire cela ! )

J’espère qu’il y en aura un prochain.

Svetlana vit entre Paris et Dublin.

Une belle découverte publiée aux éditions du Passeur.

Svetlana Pironko : un début fulgurant

Svetlana Pironko : un début fulgurant Quel auteur n’a rêvé d’un début fulgurant ? Non pas seulement une accroche, mais aussi une promesse. Ici, c’est ce que nous trouvons dans ce premier roman de Svetlana Pironko. Les deux premiers chapitres : Un gros mot, puis Dans la pénombre, nous montrent à la fois l’amour d’une enfant pour sa mère, et l’effrayant décès d’une nourrice bien-aimée. Ces deux chapitres sont absolument fascinants. La petite L., que son père surnomme Luciole, est également bien-aimée : par lui, par ce père fantasque, omniprésent mais fugace, courageux, capable d’emmener sa gamine dans la steppe – tout près de chez eux, au Kazakhstan, et d’y trouver une yourte plus petite attenante à la grande, séparée par un lourd tapis suspendu comme une portière. Pays de loups, de désert, de chameaux noirs…

Quel auteur n’a rêvé d’un début fulgurant ? Non pas seulement une accroche, mais aussi une promesse. Ici, c’est ce que nous trouvons dans ce premier roman de Svetlana Pironko. Les deux premiers chapitres : Un gros mot, puis Dans la pénombre, nous montrent à la fois l’amour d’une enfant pour sa mère, et l’effrayant décès d’une nourrice bien-aimée. Ces deux chapitres sont absolument fascinants. La petite L., que son père surnomme Luciole, est également bien-aimée : par lui, par ce père fantasque, omniprésent mais fugace, courageux, capable d’emmener sa gamine dans la steppe – tout près de chez eux, au Kazakhstan, et d’y trouver une yourte plus petite attenante à la grande, séparée par un lourd tapis suspendu comme une portière. Pays de loups, de désert, de chameaux noirs…Bertrand du Chambon

Svetlana Pironko, Une Heure avant la vie, éd. Le Passeur, septembre 2022, 268 p.-, 18 €.

L a critique coup de coeur superbe de Charles-Henri Dahlem

a critique coup de coeur superbe de Charles-Henri Dahlem

En deux mots

Dans les pays lointains où elle a grandi, L. cherche à meubler sa solitude et va trouver refuge dans les livres. Lorsqu’au sortir de l’adolescence, elle sert de guide à un artiste-peintre parisien, elle va trouver le moyen de s’émanciper. Une nouvelle vie va alors s’offrir à elle.

Une vie de femme, un parcours initiatique, une envie irrépressible d’émancipation. En suivant L. qui tente d’avancer dans la vie sans tout comprendre de la vie que mènent ses parents, on découvre une ferme volonté d’avancer mais aussi un parcours semé d’épreuves.

Parmi les images qui restent gravées dans la mémoire de l’enfant revient d’abord cette insulte proférée par une gitane à sa mère, cette conne qui n’a pas su garder son mari et qui déstabilise les deux promeneuses. L’angoisse qui l’étreint lorsque sa mère lui annonce que le P’tit Prince, son frère né dans la joie quelques mois plus tôt, est gravement malade et qu’elle part avec lui à l’hôpital. Un événement qui lui permettra toutefois de se rapprocher de ce père trop absent. Il ira jusqu’à accepter de l’emmener avec lui à la chasse, lui fera découvrir Hemingway et deviendra son superman.

Loin de tout, au gré des affectations, elle va aussi trouver un point d’ancrage dans ses lectures. Une bibliothèque qui va devenir un centre de formation pour l’adolescente en mal d’ami(e)s.

Puis viennent les premiers émois amoureux, la rencontre avec Grégoire l’artiste-peintre qui fait partie d’un groupe de touristes qu’elle est chargée de guider. Cet homme plus âgé a surtout pour L. l’aura du parisien, habitant cette ville fantasmée au cours de ses lectures et qu’elle rêve de découvrir.

Si c’est grâce à lui qu’elle prendra son envol, on comprend très vite que ce mariage est d’abord un moyen de s’évader. L’écriture tout en subtilité de Svetlana Pironko laisse deviner que l’amour pour Grégoire cache l’envie d’une autre vie, plus riche, plus dense. On va dès lors suivre le couple à Paris, à Séville, à Venise ou encore en Toscane. Mais on va surtout suivre la trajectoire d’une femme avide de connaissances, de culture, d’expériences.

En découvrant le milieu de l’édition, elle se sent enfin dans son élément. Les idées, la création et même la séduction forment alors un feu d’artifice qui permettent à L. se s’épanouir. De ses rencontres dans les salons professionnels jusqu’à la tanière d’un écrivain britannique.

Si l’on retrouve dans ces lignes bon nombre d’éléments autobiographes, c’est d’abord la volonté et l’envie qui donnent à ce roman une belle énergie. En voulant donner raison à Hemingway, après Paris est une fête elle se rappellera que Le soleil se lève aussi, prouvant qu’il est bon de rêver sa vie… avant de la vivre.

Une heure avant la vie

Svetlana Pironko

Éditions Le passeur

Premier roman

267 p., 18 €

EAN 9782368909621

Paru le 1/09/2022

Où?

Le roman est situé en Asie centrale, notamment au Kazakhstan, puis à Paris et Londres. Mais on y voyage aussi beaucoup.

Quand?

L’action se déroule de la fin du siècle passé à nos jours.

Ce qu’en dit l’éditeur

« Le soleil se lève sur le petit aéroport d’Assouan. Sur le désert nubien… Comme sur la steppe de la Faim ce matin lointain, avant la chasse au loup. C’est le même soleil qui se lève. Il se lève sur un monde différent. Sur une vie différente. Mais c’est le même grand disque incandescent, et elle trouve de la consolation dans cette pensée. »

Une heure avant la vie est un voyage – celui de L., une femme-luciole qui parcourt le monde, des steppes d’Asie centrale jusqu’à Paris et plus loin encore. Intrépide, elle puise sa force dans l’amour inconditionnel de son père et dans des livres qui ont le pouvoir de changer une vie.

Tour à tour lucide, ironique, émouvante ou mélancolique, L. nous entraîne dans sa quête. Que cherche-t-elle? Et que va-t-elle trouver?

Les premières pages du livre

« Un gros mot

Dans ses souvenirs d’enfance, c’est toujours l’été.

Elle marche dans la rue avec sa mère. Main dans la main. Elle est trop grande pour qu’on lui tienne la main, mais aujourd’hui maman est une copine. Elles sont allées au cinéma. Pas le cinéma du quartier, où travaille son grand-père. Elle y va quand elle veut. Avec Nina ou même seule. Le vrai cinéma, en ville ! Et avant, une glace à «La Reine des neiges».

Elles ont vu Le Lac des cygnes. Elle a un peu pleuré à la fin. Elle n’aime pas pleurer.

Après, maman lui a acheté un petit sac à main au «Monde des enfants». Presque un vrai sac de dame qu’elle porte maintenant à son coude, Comme fait maman quand ils sortent avec papa. Le sac de maman est plus beau — il est en cuir marron qui est comme du bois poli. Lisse et brillant. Papa le lui a rapporté d’une mission. Et aussi une paire de chaussures qui va avec.

Papa part souvent en mission. Elle aime bien. Il rapporte toujours des cadeaux pour elle et pour maman.

Son sac est rouge. C’est joli, mais elle voudrait un jour avoir le même que celui de sa mère. En attendant, elle parade avec son cadeau écarlate. Et ce n’est même pas son anniversaire!

Elle sent la main de sa mère serrer plus fort la sienne. Il y a une femme, une vieille femme qui fait signe à maman de s’approcher, d’un doigt crochu. Une gitane.

Elle se recroqueville intérieurement. Elle a peur des gitanes — elles crient, gesticulent, abordent des passants qui essaient toujours de les fuir.

La vieille parle à sa mère, mais la regarde, elle. Deux yeux perçants très noirs la fixent. Elle a peur de détourner son regard.

La gitane veut lire la main de maman. Mais comment? Les mains de maman sont blanches et lisses sans rien d’écrit dessus ou dessous.

Maman dit non, merci, pas besoin, et accélère le pas, en lui serrant la main encore plus fort. Elle doit courir maintenant pour suivre. Elle entend la gitane rire derrière elles:

— Pas besoin de lire ta main pour dire que ton mari ne t’aime pas, pauvre conne!

Maman ne se retourne pas. Elle, si. Elle jette un regard qu’elle veut assassin à cette vieille, si laide et si méchante. «Conne toi-même», articule-t-elle, à peine audible.

«Conne» est un très gros mot. Elle le sait. Papa aime maman. Maman est belle. Même si elle a grossi cet été.

Elles tournent dans une petite rue. Sa mère s’arrête et lui lâche la main. Elles sont toutes les deux essoufflées.

Elle enlace les jambes de sa mère et pose sa tête sur son ventre arrondi. Elle attend des mots rassurants qui ne viennent pas. Elle lève la tête. Des larmes silencieuses coulent sur les joues de sa mère. Une tombe sur son front. Elle ne savait pas que les gros mots faisaient si mal. Elle espère que la gitane aussi est en train de pleurer.

Cette nuit, elle fait un rêve. Elle est seule sur un manège qui tourne. C’est un beau manège, avec des animaux en bois, de toutes les couleurs. Il est posé, bizarrement, au milieu de la cour de la maison de ses grands-parents. Elle voit, tour à tour, le grand portail vert, la maison, le potager, le plus beau coin du jardin où sa grand-mère fait pousser des dahlias et des glaïeuls, et la pergola couverte de houblons. Toute sa famille est réunie sous la pergola. Même Mourka et Plimus.

Un autre tour, et de nouveau le portail. Il est en train de s’ouvrir en grand tout seul. Elle voit une vieille femme entrer. C’est elle! La gitane ! Sa robe noire, son grand châle aux roses rouges, ses longs cheveux mal peignés, son sombre visage tout ridé. Ses yeux…

Le manège tourne, mais elle ne veut pas perdre la vieille de vue. Elle l’entend marmonner. Des gros mots encore? Elle se détourne et cherche des yeux sa mère.

Ce qu’elle voit la tétanise. Ils sont tous en train de se transformer en animaux. Pas en bois. Des vrais… Ce grand éléphant, là, c’est grand-papa. Maman se transforme en girafe. Longue, fragile et pleine de grâce, elle se meut vers le portail ouvert. Le lion… Papa! Elle voudrait crier, mais aucun son ne sort de sa gorge. Ils partent tous. Même Mourka et Plimus.

Ils sont partis.

Elle est seule.

Elle se réveille.

Elle a peur pour la girafe. »

À propos de l’auteur

Svetlana Pironko © Photo DR

Svetlana Pironko © Photo DR

Svetlana Pironko vit entre Paris et Dublin. Après avoir été traductrice, agent littéraire et éditrice, elle signe son premier roman. De son enfance au Kazakhstan, elle a gardé l’amour des grands espaces et des longs voyages. Elle s’épanouit dans la sérénité des aéroports, où il fait si bon lire et écrire, mais elle aime plus que tout revenir à son port d’attache, Paris.

Une heure avant la vie, de l’amour aux deuils

Une heure avant la vie, de l’amour aux deuilsTraductrice, agent littéraire, et éditrice d’origine kazakh, Svetlana Pironko signe là un premier roman d’inspiration autobiographique. Récit initiatique, intime, Une heure avant la vie nous fait également bourlinguer, des steppes d’Asie centrale à Paris, d’Édimbourg à l’Égypte, en passant par Venise, au gré des souvenirs. Le livre ne contient pas d’intrigue définie, mais la narration se fait par petites touches, de manière quasi impressionniste, autour d’une figure paternelle chérie. Par Etienne Ruhaud.

Il semble difficile, ici, de départager fiction et réalité, inspiration strictement autobiographique. Écrit directement en français par une russophone imprégnée de culture hexagonale, le roman est également rédigé à la troisième personne. Comment savoir, dès lors, dans quelle mesure « Luciole » s’inspire de l’auteure ? Nous suivons en tous cas l’enfance de l’héroïne, petite fille aimée, et aimante, très proche d’un père qu’elle accompagne à la chasse, d’une mère légèrement délaissée, et d’un petit frère qui deviendra architecte.

Il semble difficile, ici, de départager fiction et réalité, inspiration strictement autobiographique. Écrit directement en français par une russophone imprégnée de culture hexagonale, le roman est également rédigé à la troisième personne. Comment savoir, dès lors, dans quelle mesure « Luciole » s’inspire de l’auteure ? Nous suivons en tous cas l’enfance de l’héroïne, petite fille aimée, et aimante, très proche d’un père qu’elle accompagne à la chasse, d’une mère légèrement délaissée, et d’un petit frère qui deviendra architecte.

Issue d’un bon milieu, grande lectrice, la jeune Luciole aime à parcourir les grands espaces d’un pays, méconnu, auquel elle rend une sorte d’hommage distanciée. « Trou perdu d’un pays sans foi ni loi » (p. 147), le Kazakhstan est toutefois tendrement évoqué, avec une précision quasi ethnologique, notamment lorsque l’auteur raconte un repas, sous la yourte, en compagnie des autochtones.

Passé l’éblouissement du premier âge, nous entrons dans une adolescence studieuse, mais heureuse. Étudiant les Lettres, Luciole travaille, l’été, dans une fabrique de cornichons. Vient enfin le grand voyage vers la France, et plus particulièrement vers Paris, où la jeune femme vit un rêve éveillé entrecoupé de quelques cauchemars, découvrant l’amour à travers diverses aventures, faisant l’expérience éprouvante du deuil, ou plutôt des deuils : celui d’un mariage raté, et de la perte du père, l’être cher entre tous.

Nous sommes d’emblée frappés par le caractère mêlé du roman, par le goût du contraste propre à Svetlana Pironko. Cette variété se ressent tout d’abord à travers la diversité même des paysages. Partis d’Asie centrale, terres presque désertes, nous découvrons un Paris rêvé, aimé, désiré par Luciole, puis voyageons dans la cité des doges, où l’héroïne, brièvement tentée par le suicide, se perd. « Gotham City dans la lumière d’un crépuscule d’hiver » (p. 209), Édimbourg tranche avec l’éblouissant désert nubien. Tout fait sens, relié par le fil de la mémoire, puis de la plume : « C’est le même soleil qui se lève. Il se lève sur un monde différent. Sur une vie différente. Mais c’est le même grand disque incandescent. »(p. 244).

Cette variété, c’est aussi le mélange des registres. Au ton enjoué, enchanteur, du début (notamment lorsque Luciole part chasser le loup avec les hommes de sa famille), répond la gravité de certaines situations, qu’il s’agisse de décrire la crise du couple, et surtout le deuil du père, qui occupe tous les derniers chapitres.

Derrière la mélancolie, la tristesse, pointe un humour noir parfois féroce, entre autres lorsque l’auteure raconte l’avortement de Luciole à l’aune de l’écologie (le fait de ne pas faire d’enfants contribuant à moins polluer, et donc à préserver la planète) : « Elle n’ira pas jusqu’à prétendre qu’elle avait anticipé l’impact de sa décision sur le changement global du climat, mais elle pourrait se targuer d’avoir entendu le message de Mère Nature. » (p. 110).

L’érotisme transparaît également, en filigrane. Une heure avant la vie, c’est aussi l’histoire des hommes que Luciole a connus : son mari Grégoire, mais aussi l’écrivain britannique Edward Clavell, rencontré à la foire du livre de Francfort. « Elle enlève son manteau et le jette sur le lit — comme un matador jette sa cape. Elle se sent désinvolte. Il la fait jouir avec sa main, debout, avant même qu’ils ne se déshabillent. » (p. 263).

Sous-titré « roman », Une heure avant la vie ne déroule pourtant pas d’intrigue au sens strict. Nous suivons le parcours de Luciole, ainsi, sa vie de jeune kazakhe devenue femme de Lettres. Le fil directeur du livre demeure toutefois la figure paternelle. Ingénieur, volage peut-être, tour à tour adoré puis rejeté par Luciole, l’homme demeure omniprésent. Au début, nous suivons le personnage à la chasse au loup, donc, puis nous apprenons qu’il a quitté la mère de l’héroïne pour une cruche.

Enfin, les cinquante dernières pages sont consacrées à la mort de surhomme (p. 229), et à la douleur ressentie. « C’est son anniversaire aujourd’hui. Il aurait eu soixante-dix-huit ans. C’est abstrait. Juste un chiffre. Il n’est plus là. Elle est amputée de son père. Elle ne sera plus jamais entière » (p. 253). Devenue une autre femme après l’épreuve du deuil, Luciole renaît, en quelque sorte, par l’exercice de l’écriture.

Salvatrice, la littérature accompagne Luciole à chaque page. Le roman abonde ainsi en références : qu’il s’agisse d’auteurs français, russes ou américains. D’ailleurs, chaque chapitre s’ouvre par une citation. Petite fille rêveuse, nourrie de contes, lectrice passionnée de Lermontov, amoureuse d’artistes puis d’écrivains comme Clavell (cf. plus haut), Luciole trouve un apaisement certain dans les livres, auxquels elle consacre d’ailleurs sa vie professionnelle.

Une heure avant la vie se caractérise dès lors par une (très) vaste érudition, et aussi par son lyrisme. Déployant une langue parfaite, souple, poétique, Svetlana Pironko dépeint avec passions lieux et évènements, magnifiant chaque instant de vie, chaque rencontre : « La steppe comme un tapis multicolore pendant les premiers jours de mai. Couverte de tulipes sauvages. Jaune, blanc, rouge. À perte de vue. Leur parfum si fin, si différent. Reconnaissable et pourtant insaisissable » (p. 66).

Roman lent, roman de soi derrière le truchement fictionnel, Une heure avant la vie détonnera sans doute lors de la rentrée littéraire, loin des grosses machines habituelles. Amoureuse de la France, de sa langue, Svetlana Pironko aura su magnifier son pays d’origine, tout en demeurant critique, avant de dépeindre, passionnément, Paris et les différentes villes traversées, au cours de voyages.

Roman du souvenir où affleurent des pointes de nostalgie, quelques regrets, Une heure avant la vie déconcertera éventuellement le lecteur habitué au suspense, aux rebondissements. Svetlana Pironko a d’abord voulu narrer une aventure individuelle, un parcours, et non pas construire une narration au sens classique du terme, un polar ou un thriller par exemple. Restent la beauté du style, ainsi qu’un certain goût pour l’errance, devenue art de vivre. Reste également la sincérité propre à l’auteure, dont nous attendons désormais les prochains ouvrages.