Miniatures & Pointes sèches : Le livre de Nathalie de Baudry d’Asson qui célèbre les destins de femmes réelles

Miniatures & Pointes sèches : Le livre de Nathalie de Baudry d’Asson qui célèbre les destins de femmes réelles

Un regard ciselé sur le courage féminin. Ce premier ouvrage Miniatures & Pointes sèches de Nathalie de Baudry d’Asson est salué par l’Académie française.

Nathalie de Baudry d’Asson : Miniatures & Pointes sèches, le recueil de récits féminins

Nathalie de Baudry d’Asson : Miniatures & Pointes sèches, le recueil de récits féminins

Des histoires courtes mais puissantes. Nathalie de Baudry d’Asson offre une galerie de portraits féminins, fragments d’humanité intemporels.

Il y a des livres dont la brièveté apparente cache une densité de vie, d’émotions, de mémoire. Miniatures & Pointes sèches, premier ouvrage littéraire de Nathalie de Baudry d’Asson, appartient à cette catégorie rare.

À travers une série de récits courts, parfois de quelques lignes à peine, l’autrice dresse une galerie de portraits féminins, tous réels, tous bouleversants, tous porteurs d’un même souffle vital : celui de la liberté intérieure.

Ces histoires sont des miniatures — au sens pictural du terme — mais elles ne flattent pas, elles éclairent. Elles sont aussi des pointes sèches — comme ces outils utilisés en gravure pour inciser le métal —, c’est-à-dire qu’elles tracent des lignes fines mais irréversibles, gravant sur la page comme dans les consciences le destin de femmes tantôt oubliées, tantôt ignorées, tantôt étouffées dans les recoins de l’Histoire ou des intimités.

Dès les premières pages, l’ambition de l’autrice est claire : donner à voir et à entendre ces vies féminines trop souvent tues. Des vies vécues pleinement, au risque, souvent, de déplaire, de déranger, de souffrir. Le ton est sobre, direct, sans détour. L’émotion, elle, affleure à chaque instant, entre les mots.

Le courage de Noor, princesse soufie, musicienne et résistante parachutée en France pendant la Seconde Guerre mondiale, capturée, envoyée à Dachau, battue à mort sans jamais avoir trahi, résonne avec la même intensité que la passion muette d’une femme couchée chaque soir devant la porte close de l’homme qu’elle aime.

Ou que la douleur résignée de Jeanne, qui comprend lentement que son enfant à naître ne connaîtra jamais la présence quotidienne d’un père.

Ces femmes ne sont pas héroïques par posture : elles le deviennent par nécessité, parfois malgré elles. Elles ne posent pas, elles affrontent.

Nathalie de Baudry d’Asson ne cherche pas à construire une fresque militante, ni à démontrer. Elle expose, elle recueille, elle transmet. Son écriture est tendue, ciselée, mais jamais sèche. Elle laisse une place au silence, à l’implicite, à l’indicible. Elle n’écrit pas pour raconter une époque, mais pour faire entendre des vérités intemporelles.

Ces récits courts sont des éclats d’expérience, des fragments de conscience, des éclairs d’humanité. À travers eux, elle lance un message à toutes les femmes : oser vivre pleinement, affirmer sa voix, sans se soumettre aux jugements, aux normes ou aux peurs. Et aux hommes, une invitation à entendre, vraiment.

L’autrice n’arrive pas de nulle part. Issue d’une famille de littéraires et d’artistes, elle a dirigé la Revue des Deux Mondes, les maisons d’édition de Vivendi Publishing, d’Editis et d’Hachette Livre. Elle a aussi fondé Le Lien Public, lieu de dialogue entre chefs d’entreprises, politiques et universitaires.

Sa trajectoire, à la croisée des mondes intellectuel, éditorial et politique, l’a placée au cœur des débats de société, avec un engagement profond : comprendre ce que vivent les femmes, ici et ailleurs, hier comme aujourd’hui. Ce livre est le prolongement intime de ce parcours. Il est nourri de ce qu’elle a vu, entendu, traversé. Il tire le signal d’alarme, rend hommage, encourage, relie.

Préfacé par Marc Lambron de l’Académie française, Miniatures & Pointes sèches se distingue par ce que l’écrivain salue comme une « capacité projective remarquable ».

En effet, Nathalie de Baudry d’Asson ne se contente pas d’observer ces femmes : elle les épouse dans leur complexité, les accompagne dans leur silence, les soutient dans leur combat.

Son regard ne juge pas, il éclaire. Son écriture ne démonte pas les mécanismes, elle les révèle. Elle touche juste, parce qu’elle ne cherche pas à convaincre, mais à faire ressentir.

Ce recueil s’inscrit pleinement dans la rentrée littéraire de septembre 2025 comme une œuvre discrète mais essentielle. À l’heure où les récits de femmes occupent de plus en plus l’espace littéraire, Miniatures & Pointes sèches choisit la forme brève pour mieux marquer.

Il n’élève pas la voix, mais il laisse une empreinte. Dans une époque saturée de bruits et d’opinions, ce livre propose autre chose : une attention, une écoute, un art de la nuance et de la mémoire. En cela, il est à la fois intemporel et brûlant d’actualité.

Un roman pour réenchanter la paix : Maxime Schenkel ou l’espoir en héritage

Un roman pour réenchanter la paix : Maxime Schenkel ou l’espoir en héritage

Les enfants inutiles – Une famille qui a mauvais genre

Les enfants inutiles – Une famille qui a mauvais genre J’ai commencé à lire Les Enfants inutiles, de Malédicte, dans un café. Le livre bien ouvert entre les mains, la couverture en évidence, son titre a intrigué bon nombre des clients qui s’installaient aux tables voisines. Il y a en effet dans un tel titre et dans le contenu de cet ouvrage quelque chose d’assez dérangeant et même de « malaisant », puisque nous sommes ici dans l’univers des identités douloureuses.

J’ai commencé à lire Les Enfants inutiles, de Malédicte, dans un café. Le livre bien ouvert entre les mains, la couverture en évidence, son titre a intrigué bon nombre des clients qui s’installaient aux tables voisines. Il y a en effet dans un tel titre et dans le contenu de cet ouvrage quelque chose d’assez dérangeant et même de « malaisant », puisque nous sommes ici dans l’univers des identités douloureuses.

Francis Grembert : un chagrin sous l’écorce, Prix Cazes 2025

Francis Grembert : un chagrin sous l’écorce, Prix Cazes 2025

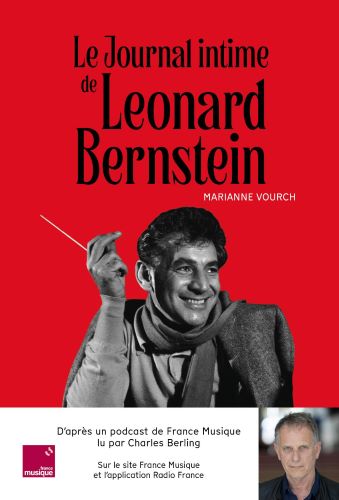

Hommage à Leonard Bernstein par Marianne Vourch

Hommage à Leonard Bernstein par Marianne Vourch