Vous mariez parfaitement dans un premier recueil de nouvelles La cuisine des âmes nues, la littérature et les plaisirs de la bouche. Est-ce parce que l’une nourrit l’âme, et les autres le corps ? Pensez-vous que l’on ne peut dissocier les nourritures célestes, celles de l’esprit, des nourritures terrestres, celles de notre vie matérielle ? Pourquoi ?

Si l’étymologie de recette (recepta) nous rappelle qu’il s’agit de ce que l’on reçoit, j’ai voulu dans ce livre accueillir toutes les dimensions du repas, qui, comme l’ostie, nourrit le corps et l’âme.

Lors d’un repas, nous communions avec celui ou celle qui l’a préparé ainsi que ceux qui partagent cet instant à la même table. Au-delà de la cuisine, le repas pris ensemble, fait appel aux deux dimensions aussi bien terrestre que spirituelle.

La cuisine est aussi une expérience hybride. Une hybridité d’abord d’un point de vue sémantique, avec ce mot de “cuisine” qui se rapporte aussi bien au lieu, l’espace de la cuisine, qu’à ce qui en sort, les plats. Ainsi la pièce et les mets ne se distinguent plus et je laisse le mélange des signifiants se faire, jouant volontairement sur une certaine ambiguïté portée dans le titre La Cuisine des âmes nues, mais aussi dans le format du livre.

Moi je joue, comme dirait la chanson. Et quoi de mieux que la fluidité des genres pour jouer. Du titre, nous passons au contenu du livre, qui est à la fois un recueil de recettes et un recueil de nouvelles. Deux besoins, l’un du ventre et l’autre de l’esprit que j’ai voulu mélanger dans un livre qui se mange aussi bien qu’il se lit, donnant au lecteur deux aspects des personnages, leurs plats et leurs histoires intimes.

J’ai écrit ce livre en imaginant qu’il pouvait aussi se narrer, à la manière des veillées de contes, où le plat une fois servi à table, se dégusterait en écoutant le récit de la femme qui a transmis sa recette.

Les recettes de ce livre, le plus souvent, sont simples et ne veulent pas rivaliser avec celles de grands maîtres. Il s’agit de recettes du quotidien, de celles que les femmes qui ont les mêmes contraintes de temps ou de budget que vous et moi, font pour nourrir les leurs.

Les histoires, elles, sont avant tout féminines. J’ai essayé de parler de tous les sujets mais surtout de ceux qui concernent les femmes. L’amour, beaucoup d’amour, de la passion, de la dépression, du plaisir, de la violence ou encore des injonctions à être mère. Des thèmes dans lesquels viennent s’inscrire les histoires si particulières de ces 13 femmes et leurs manières bien à elles d’y faire face.

Dans votre titre, on retrouve cette idée des « âmes nues ». Quelles sont-elles ces âmes ? Est-ce que la cuisine, pour vous, c’est comme la littérature, un lieu où l’on ne peut réussir que lorsqu’on se montre dans sa plus parfaite nudité, donc sans masques ?

Le point de départ de ce livre est un voyage en Méditerranée effectué il y a une quinzaine d’années à un moment de mon existence où j’avais besoin de me recentrer et trouver un sens à une vie qui commençait à m’échapper. Crise existentielle ? Peut-être.

Je vivais à l’époque encore à Paris, où j’ai grandi, je venais de divorcer et suis passée directement à autre chose, c’est à dire qu’en refusant de vivre ce divorce comme un échec je me perdais dans le besoin de jouir de la vie.

Je me suis mise à faire beaucoup la fête, à sortir tous les soirs, à goûter au vertige des nuits mondaines tout en me gardant de toucher à la drogue ayant vu trop de camés dans mon enfance à la Goutte d’or pour ignorer les immondes ravages de la drogue et de l’addiction.

Je brûlais la chandelle par les deux bouts jusqu’au jour où plus rien n’avait de sens. La dépression arrivait et s’installait sans crier gare. Je passais mes journées à contempler le vide immense de ma vie. Puis un jour, dans une sorte d’élan de survie, je décidais de tout quitter et partir.

Direction la Tunisie où mes grands-parents m’accueillirent avec joie. Je débarquais à Zarzis au printemps, une saison que je ne connaissais pas. Je me réjouissais de retrouver mes sens. Sentir l’odeur de l’eau de fleur d’oranger qui se vendait à tous les coins de rue, regarder le vert des feuilles qui bientôt seraient jaunies par le soleil d’été, peler les premières nèfles et croquer dans leur chair juteuse et délicate, écouter le bruit des vagues et des oiseaux. J’appelais cela encore du “bruit” et ce voyage me fera prendre conscience qu’il s’agissait du ressac des vagues et du chant des oiseaux.

Mon temps pour moi-même était arrivé, et avec lui, un vrai besoin de déconnection du monde parisien tel que je le connaissais et où le cercle social et le réseau fait l’homme (ou la femme). Je ne voulais plus de ces conversations de convenance, et je ne voulais plus connaître quelqu’un qui connaît quelqu’un qui connaissait quelqu’un.

Je me décidais alors à poursuivre ce voyage, prenant le hasard comme compagnon, je m’en allais à la rencontre de femmes inconnues. Dans la cuisine de ma grand-mère, les femmes étaient toujours de passage, s’échangeant quelques mots, qu’une oreille non avertie appellerait des soupirs ou des chuchotements. Insinuations furtives, reproches sous forme de taquinerie, échange de savoir-faire, lenteur du temps. La cuisine de ma grand-mère m’inspirait par ce qui s’y disait et par ce qui s’y mangeait.

La nouvelle Les Matriarches, en lien avec cette première étape tunisienne, décrit une journée type à Zarzis, à la manière d’une ethnographe.

Je tenais mon idée de voyage, et me voilà donc partie à la rencontre de femmes, sur les marchés de la Méditerranée, offrant pâtisseries contre leçon de cuisine.

Entrer dans l’intimité du foyer de ces femmes m’a fait accéder à leur monde, à leur histoire et à leur sincérité. Dans cet échange les âmes ne pouvaient qu’être dénudée, d’où ces âmes nues dans La Cuisine des âmes nues.

Votre livre me fait penser à un court récit, d’un écrivain que j’ai autrefois connu, puisqu’elle était ma prof de lettres, Maryline Desbiolles, La Seiche, que la narratrice se livre à une rêverie nourrit de souvenirs durant qu’elle prépare ce met, et qu’elle le cuisine, mêlant l’art de la cuisine et l’art d’écrire, la seiche produisant l’encre de l’écriture. Votre livre m’a rappelé ce roman en ceci que vous livrez des recettes de cuisine puis revenez sur les souvenirs qu’elles vous ont laissés lorsque vous les avez dégustées pour la première fois. On est surpris de voir que votre cuisine mélange des plats méditerranéens, français, italiens… Toutefois les saveurs du sud semblent l’emporter dans votre cœur. On a le sentiment en vous lisant que vous mettez la cuisine et la littérature sur le même plan. Pourquoi ? Cela me fait également penser au roman de l’excellente Amélie Nothomb, Les combustibles, qui se demande à juste raison, si elle serait capable de brûler des livres pour se réchauffer lors d’un froid glacial ? Seraient-ils les seuls combustibles ? Quant à vous, hiérarchisez-vous ce qui est primordial dans votre échelle de volupté : la nourriture ou la littérature ?

Merci pour la référence à Maryline Desbiolles. Je m’empresse de commander La Seiche !

Je me souviens très bien du dilemme des Combustibles. Au cours de ma vie parfois instable, ma plus grande tristesse fut de laisser mes livres derrière moi, par manque d’un espace où les conserver. Mauvais souvenirs car mes livres sont une part de mon intimité. Avoir eu à les laisser derrière moi équivalait à me dépouiller.

Le voyage que j’ai entrepris en Méditerranée fut aussi un dépouillement mais plutôt culturel celui-là. Ayant atterri d’abord en Tunisie, la logistique de mon voyage m’a fait continuer sur les côtes de la rive sud, et mon tunisien basique m’a permis de facilement échanger avec les personnes de ces pays arabes. Lybie, Égypte, Syrie, Liban. Nous étions avant les guerres et les révolutions, les mêmes senteurs m’accompagnaient dans chacun des pays visités, l’odeur du jasmin, de la menthe sauvage, des roses qui se pavanaient aux façades des maisons blanches et partout la même nonchalance faisait onduler les foules des souks.

Quelques fois, une poignée de femmes acceptait de me parler. Il s’agissait de conversations debout, dites bel ouagfè, pendant lesquelles mes interlocutrices, intriguées mais pas disposées à m’accueillir chez elles, me donnaient des conseils et me garantissaient un meilleur tour de main pour un plat qui ravirait tous les palais de ma maisonnée et garder mon homme.

J’ai fait littérature de ces conversations.

Dans le livre de cuisine, Tante Lise, 147 manières d’accommoder les pâtes alimentaire” (1930) on peut y lire que d’après les physiologistes “la fidélité masculine est intimement liée à la bonne cuisine”. Aujourd’hui, je me réjouis que l’époque ait évoluée et que les femmes aient abattu les cloisons de leur cuisine, pour y entrer et en sortir à leur guise! Toutefois, ces guides d’un autre temps mettaient déjà en avant l’idée que la cuisine puisse servir à créer un lien intime avec l’être cher.

Dans la nouvelle La plus belle femme du Monde, Monia révèle que “Le secret, c’est qu’une femme peut matérialiser l’amour dans un plat. Cet ingrédient-là, il est unique.”

Dans une autre nouvelle L’amie intime, l’héroïne propose des amuse-bouches destinés à être servis lors de jeux érotiques et suggère au sujet de son amuse-bouche n°2: “Servez et glissez une coquine allusion à votre poitrine aussi souple et douce que votre amuse-bouche.”

Pour moi, la cuisine et la volupté sont liés. Les aventureux de la Saint-Valentin savent que certains ingrédients se veulent plus aphrodisiaques que d’autres. Parmi les plus connus : le duo champagne et fraises, le plateau d’huîtres ou encore le combo piment-gingembre. La cuisine est un appel au plaisir de la bouche et des sens. La bouche, qui mange et qui dit des mots.

Avoir faim de quelqu’un, le croquer, le dévorer des yeux, le passer à la casserole, le lécher ou boire ses paroles, que d’évocations voluptueuse où le goût de l’autre et les mots se mélangent ! Comment ne pas avoir ensuite envie de brouiller les frontières entre la cuisine, la littérature et la volupté ?

Aujourd’hui, le domaine de la haute gastronomie a évolué. Jadis, la cuisine était réservée aux femmes lorsque c’était du domaine des besoins, donc mercenaire, pour reprendre un terme kantien, aux hommes lorsque c’était du domaine de l’art, donc libéral. Beaucoup de grands chefs hommes ont permis de considérer la cuisine comme une affaire d’héritage et de transmission et comme un art à part entière. Les femmes prennent aujourd’hui le relais, avec l’apparition de grandes cheffes. Ce qui est très bien. Qu’est-ce qui change, selon vous, lorsque les femmes mettent la main à la patte, et ne sont plus cantonnées au domaine de la cuisine pour les besoins vitaux, mais ouvrent leurs perspectives à la cuisine comme un art, non plus servile mais libéral et désintéressé ?

En effet, les différentes époques, depuis l’antiquité, semblent avoir cantonné la femme à la cuisine des familles et les hommes à la cuisine des grands établissements de type palais ou grandes institutions puis plus tard, à celle des restaurants que les cuisiniers de France ont commencé à ouvrir après avoir perdu leurs patrons à la suite de la Révolution Française.

Les écrits qui nous parviennent aujourd’hui semblent promouvoir les recettes de grands cuisiniers tels que Taillevent, Maestro Martino ou Maitre Chiquart, ainsi que des manuels de bonne tenue d’une maison bourgeoise à destination des femmes, à qui il est demande de savoir ordonner plutôt que de cuisiner. Le plus connu est Le Ménagier de Paris écrit par un bourgeois du Moyen Âge pour sa femme, et qui sert de traité domestique et se termine par une compilation de recettes de cuisine.

Ce n’est qu’au XVIIIème siècle, que des livres de cuisine écrits par des femmes commencent à être publiés, tels que La Cuisinière Bourgeoise de Menon, la Compleat Housewife d’Eliza Smith, La cuisine républicaine de Catherine Mérigot, ou encore The Art of Cookery made plain and easy d’Hannah Glasse, livre le plus vendu en Grande-Bretagne au 18ème siècle.

La parution de ses livres m’interroge plus sur la publication des écrits de femmes que sur le rôle réel des femmes dans la cuisine. La visibilité intellectuelle était encore très majoritairement masculine à cette époque. Sur quoi les femmes étaient-elles autorisées d’écrire ? Quel marché littéraire leur étaient ouverts ? Étaient-elles restreintes à certains sujets ? Je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais j’ai hâte de le faire !

Le 19ème et 20ème siècle voient la parution d’autres ouvrages qui lorsqu’ils sont féminins compilent des recettes simples pour une cuisine bourgeoise, et lorsqu’ils sont masculins, sont le fruit de grand chefs tels que Jules Gouffé ou Auguste Escoffier. Aux femmes les ingrédients simples, aux hommes la technique et les ingrédients nobles !

Laissons de coté les écrits et parlons de management. Gérer une cuisine c’est aussi et surtout gérer des équipes et un business. Et pour tenir un restaurant en tant que femme, encore faut-il y être acceptée.

L’accès des femmes à la cuisine des restaurants fut très lent. La Mère Guy, première “mère” lyonnaise” s’installe aux fourneaux de sa guinguette A La Mulatiere en 1759. Suivront plus tard d’autres auberges et petits restaurants de campagne commençant à faire place belle aux femmes puisqu’elles y sont acceptées en tant que clientes mais aussi en tant qu’employées.

Les cuisines des restaurants gastronomiques, elles, restent le domaine des hommes chefs. Ces restaurants avaient avant tout une fonction de représentation sociale et de networking pour des hommes appartenant aux élites, généralement cooptés et qui s’y retrouvaient pour leurs affaires, comme le décrit très bien Le Journal des Goncourt.

Dans ces restaurants, les femmes de bonne société n’étaient acceptées qu’à l’heure du thé ou en terrasse. Les femmes du soir, elles, étaient les maîtresses ou les “soupeuses” autrement dit, des prostituées de luxe.

Il faudra attendre la fin du XIXème siècle et le développement du train pour enfin voir du changement. Le train accélère en effet le développement du tourisme, amenant tous les voyageurs, sans distinction de genre, aux bonnes tables à travers la France, suivant les recommandations des premiers guides gastronomiques, ancêtres du Michelin. Avec le trio tourisme, guides gastronomiques et clients, la restauration acquiert une nouvelle dynamique. Et les femmes entrent ainsi dans les bons restaurants pour y manger ou y travailler. Les portes de la cuisine s’ouvrent alors pour elles.

Les cuisinières les plus connues sont les mères lyonnaises, telle que la Mère Thérèse ou de la triple étoilée Mère Brazier qui forma l’illustre Paul Bocuse. Il est intéressant de noter que, bien que célèbre en son temps, Eugenie Brazier n’a jamais été interviewée de son vivant.

Au 21ème siècle, les femmes en cuisine ne sont plus invisibles, elles se forment dans les écoles de cuisine où la parité parmi les élèves y est quasi parfaite : jeunes hommes et jeunes femmes apprennent le métier. Dans leur art de cuisiner, rien ne change, que les chefs soient chefs ou cheffes, la cuisine repose sur une bonne exécution, une bonne coordination des équipes, un bon économat, c’est à dire une utilisation optimisée des aliments. Lorsqu’il s’agit des grandes tables, la cuisine devient art, et cet art ne me semble pas dépendre du genre de la personne qui cuisine.

Toutefois, on peut se demander pourquoi en 2024, seules 6 femmes en France sont étoilées ? Et aussi pourquoi, les cuisines de restaurants sont majoritairement masculines puisque selon les statistiques de 2023, seulement 17% du personnel de cuisine est féminin ?

Je n’ai pas de réponses claires à ces questions car beaucoup de facteurs entrent en jeu tels que les salaires bas, les horaires tardifs mais aussi quelque fois l’ambiance. Dans son roman Chef, Gautier Batistella évoque une scène où une jeune femme prometteuse quitte son poste à la suite d’attouchements et d’humiliations infligés par ses collègues masculins. Si tel est le cas et si de tels comportements sont tolérés dans ce milieu, on ne peut, en tant que femmes et hommes de goût, qu’appeler à Un MeToo Cuisine…

Yezza Mehira, si vous me permettez, cela ne sonne pas français, pourtant vous êtes française, et parfaitement intégrée en France. Vous êtes même un modèle d’intégration. Or, si l’on regarde bien, nous sommes nombreux comme cela. Moi-même, si l’on prend mon nom de famille, mes origines sont d’ailleurs, et je suis même né sur un territoire étranger. Si l’on creuse un peu nos racines, nous découvrons alors, que nous sommes bariolés, « métèques », et que nous recouvrons un manteau d’arlequin, j’aime beaucoup cette formule que je dois à Michel Serre, nourri de cultures différentes, de langues, d’héritages, et d’histoires multiples et complexes. C’est à la fois la même richesse que la ou les littératures de par le monde, et la ou les cuisines, un mariage d’aliments, de saveurs et d’origines différentes. À cela, on peut ajouter que vous êtes une féministe convaincue, mais plus encore, dans la perspective et la démarche que je viens d’évoquer plus haut, une citoyenne du monde. Diriez-vous qu’à l’école de la République, Vercingétorix et Jeanne d’Arc étaient devenus vos ancêtres ? Que le mot « identité » est trop clivant car qu’il sépare les hommes ?

C’est vrai que Yezza Mehira ne sonne pas français et pourtant ça l’est.

Bien avant ma naissance, mon père a émigré vers la France. Il avait tout juste 18 ans. Il s’est ensuite marié, a fondé une famille, des enfants sont venus au monde, dont moi.

En ce qui me concerne, je suis arrivée à Paris peu avant mes 3 ans. J’ai fait ma rentrée en maternelle deux mois plus tard, et ne quittais le système éducatif que vingt ans après, DEA en poche. L’immigration n’est pas de mon fait mais un choix de mes parents. Pour ma part, je me suis contentée d’être une enfant grandissant en France.

J’ai eu la chance de grandir dans le quartier de la Goutte d’or à la fin des années 80. Quartier de familles pauvres ou modestes, ce qui m’a surtout marquée, c’est la mixité culturelle. Se côtoyaient alors des familles portugaises, françaises, italiennes, yougoslaves, maghrébines, sénégalaises ou béninoises.

Et même si Jacques Chirac, au pas de course dans la rue des Gardes, n’en a retenu que le bruit et les odeurs, moi j’y ai voyagé tous les jours.

Comme beaucoup de mes camarades d’école, j’ai grandi dans une double culture. Il y avait pour moi le monde de la vie “domestique” où je mangeais tunisien, parlais tunisien. Nous regardions la télévision française et j’aimais écouter mon père faire des analyses politiques pendant le 7 sur 7 d’Anne Sinclair ou l’Heure de Vérité et réagir à la cinglante répartie de Georges Marchais qui l’amusait beaucoup. Personne ne nous demandait de choisir l’une ou l’autre culture et en dehors du vociférant Jean-Marie Le Pen, personne n’interdisait à mes parents de croire en Dieu, même si dans notre cas, nous n’avons pas grandi avec une éducation religieuse.

De l’autre côté, il y avait le monde plus sérieux de l’école, hautement plébiscitée par mes parents car garante d’un avenir meilleur que le leur.

Ma chance ? Celle d’avoir eu des enseignants merveilleux à qui j’aimerais rendre hommage :Bruno Beauvais, Marie-Christine Rio, Alain Allardi et surtout Marguerite Delavalse qui a pris de son temps pour m’offrir des cours de rhétorique aux heures de déjeuner.

En prenant un peu de recul sur mon “intégration”, j’ai du mal à la définir exactement, Je me suis contentée d’aller à l’école et d’apprendre la même chose que les autres. A aucun moment dans mon parcours scolaire, je n’ai été mise de côté. Dans le monde de l’entreprise, ce fut une autre paire de manche !

L’intégration, dans la manière où on la regarde aujourd’hui dans les médias ou à travers les discours d’hommes et de femmes politiques me semble être excluante.

C’est comme si la question de l’intégration avait glissé d’une intégration économique à une intégration identitaire, excluant ceux qui ont “fait mieux” que leurs parents et les ramenant toujours à leur patrimoine génétique.

Aujourd’hui, soit la question se focalise sur l’origine des personnes dites intégrées leur rappelant constamment qu’elles sont françaises mais pas que, puisqu’elles sont incluses dans le néo-groupe des “Français de papier” ou “Français d’origine”- quelle absurdité dans une société où un tiers des Français a au moins un grand-parent né à l’étranger et où le taux de mixité est le plus important d’Europe.

Soit elle se focalise sur ceux qui “posent problème” sans que l’on sache vraiment de qui il s’agit : jeune en déchéance scolaire ? Voyou ? Clandestin ? Français ? Crétin ?

Et les “intégrés” dans tout cela ? On n’en parle que pour les ériger comme modèle alors qu’ils sont la grande majorité. Des “intégrés” comme vous et moi, j’en connais à la pelle.

J’aime cette idée du manteau d’Arlequin car il me ramène à la Goutte d’or et à ses palettes de couleurs, d’odeurs et de goûts qui m’ont accompagnée dans ma construction. J’ai grandi dans un mélange de tout et n’importe quoi avec malgré tout un sentiment d’appartenance à un pays qui m’acceptait dans ma pluralité. Je suis surtout française et aussi un peu tunisienne et maintenant un peu suisse.

En fait, la véritable expérience d’immigration, je l’ai faite en m’installant en Suisse dans ma trentaine. Le pays est certes proche géographiquement, les codes culturels, eux, sont très différents. Je demande d’ailleurs pardon à tous les Suisses avec qui j’ai été involontairement méchante les 5 premières années de ma vie là-bas !

Dans cette intégration, j’ai eu la chance de pouvoir m’appuyer sur l’expérience de mes parents qui m’ont beaucoup aidée de leurs conseils. J’ai fait face aux mêmes difficultés qu’eux quant à l’accès à l’information, à la vie sociale et à l’administration car je ne maitrise (toujours) pas le suisse allemand. A la différence d’eux, j’ai pu bénéficier des miracles de Google translate…

J’habite dans une ville où 30% des habitants sont immigrés et où le mélange, se fait dans une sorte de joyeuse soupe “multi-kulti” comme on dirait en allemand. Alors oui, même si je comprends les raisons sécuritaires, souvent liées au terrorisme international, qui poussent les états à renforcer leurs frontières, j’ai pour ma part, aucune frontière symbolique avec l’autre. Je ne distingue les individus ni par leurs nationalités, leurs genres, leurs préférences sexuelles, leurs origines sociales, leurs patrimoines génétiques et encore moins par leurs religions ou leurs couleurs de peau.

Votre rêve semble être celui d’une planète sans aucune frontière où chacun soit libre de vivre selon les codes culturels qu’il affectionne dans lesquels il se reconnaît ? C’est aussi le mien. Cependant, à ce grand horizon défendu par de nombreux intellectuels, comme Edgar Morin, il faut aussi opposer Régis Debray, qui défend les frontières, sans lesquelles, dit-il à juste raison, on érige des murs ? Comment peut-on sortir selon de vous de ce dilemme ?

Dans mon monde multi-culturel, Vercingetorix, Hannibal et Guillaume Tell sont mes ancêtres. Puisque nous parlons de frontières culturelles, la défaite de Vercingétorix acte le passage de la Gaule celtique à la Gaule romaine, changeant ainsi l’histoire des peuples des Gaules que représentait ce “Roi des chefs de Guerre” (Vercingétorix), les faisant basculer soudainement dans un nouveau monde dont ils ont dû apprendre les codes et les nouvelles frontières.

L’épisode semble en quelque sorte rappeler que les hommes se côtoient et que l’histoire se déroule. Le dilemme de l’identité culturelle que certains souhaitent ne jamais faire évoluer est pour moi une utopie.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous vivons dans un monde cosmopolite et sans frontières. Nous pouvons voyager partout sur la planète et sommes capables de communiquer avec tous les peuples, grâce à quelques langues universelles et à la technologie. Communiquer ne veut pas dire accepter ou mimer, ça veut simplement dire avoir la possibilité de voir, d’interroger et d’obtenir des réponses.

Je n’appartiens pas à ceux qui regardent vers le passé. Le “C’était mieux avant”, très peu pour moi ! Mon ambition est de participer à l’avenir de nos sociétés. Nous sommes à l’aube de la révolution de l’intelligence artificielle. Dans moins de 30 ans, les machines pourront remplacer l’humain dans au moins 40% des postes de travail.

Vers quelle société allons-nous ? Que faire de notre temps ? Quel type de lien allons-nous tisser dans ce nouveau vivre ensemble ?

Frontières et identité sont, de mon point de vue, des mots pour des maux d’aujourd’hui. Nos jeunes s’occupent de réinterroger la société, ils veulent sortir d’impasses sociales, économiques, écologiques et politiques qui ne leur plaisent pas. J’adore les voir construire leur monde et se faire leur place. Je leur fais confiance pour un monde plus responsable mais aussi plus cosmopolite et mobile.

Mon monde idéal est sans frontières, sans religions, sans guerres, dans la fraternité et dans le respect des lois d’une république indivisible. Mon monde idéal n’existe pas encore, pas même dans la réalité irréelle des livres.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Philosophie et essayiste, auteur de Galaxie Houellebecq (et autres étoiles). Éloge de l’exercice littéraire, Éditions Ovadia, 2024 et co-auteur de L’humain au centre du monde. Pour un humanisme des temps présents et à venir, Les éditions du Cerf, 2024.

Alain Schmoll, Un drôle de goût !

Alain Schmoll, Un drôle de goût !

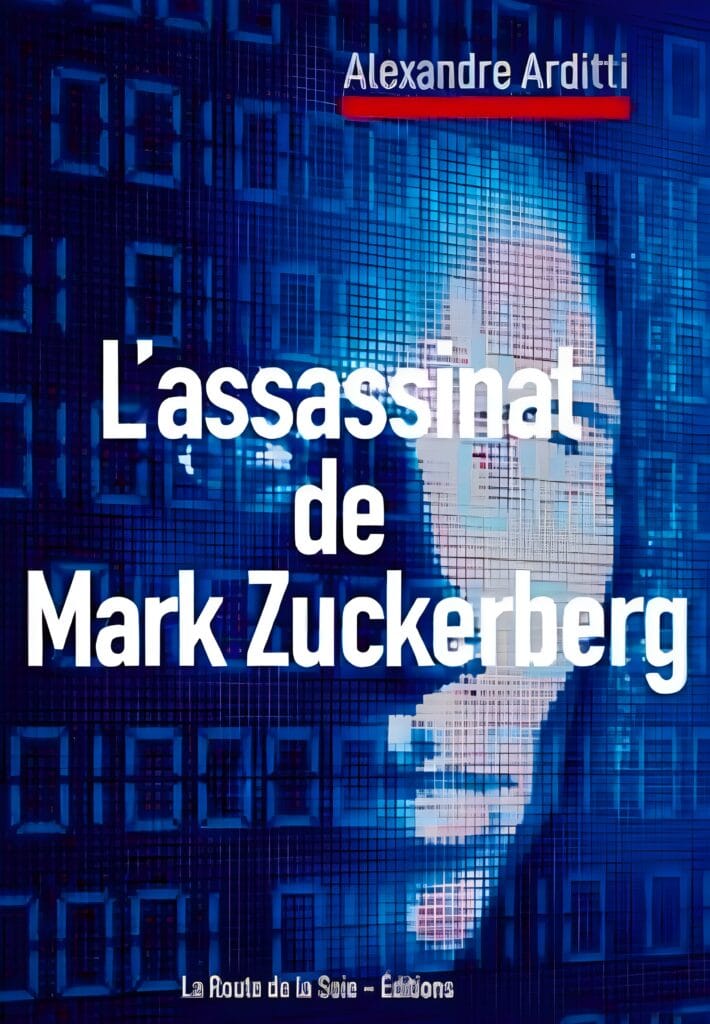

Son titre pour le moins audacieux ne peut que retenir l’attention. Et si un tel meurtre était perpétré? Y aurait-il des raisons à cela? L’auteur, Alexandre Arditti, a en effet imaginé Table Rase, une secte. Articulée autour de diverses cellules, née pendant la pandémie alors qu’on a vu « la plupart des dirigeants de la planète brader en seulement quelques semaines le monde démocratique que l’on avait mis quatre-vingts ans à construire », cette secte au nom limpide élimine les potentats de ce monde qui ne font que lui nuire. L’organisation secrète a déjà réussi à abattre Bill Gates, Tim Cook le P.D.G. d’Apple, et Donald Trump… On croit à un effet du hasard, mais lorsque le célébrissime Zuckerberg, créateur de Facebook, « multimillionnaire aux allures d’adolescent attardé », meurt d’une balle dans la tête, on arrête un suspect, Travis, et on le confie au commissaire Gerbier.

Son titre pour le moins audacieux ne peut que retenir l’attention. Et si un tel meurtre était perpétré? Y aurait-il des raisons à cela? L’auteur, Alexandre Arditti, a en effet imaginé Table Rase, une secte. Articulée autour de diverses cellules, née pendant la pandémie alors qu’on a vu « la plupart des dirigeants de la planète brader en seulement quelques semaines le monde démocratique que l’on avait mis quatre-vingts ans à construire », cette secte au nom limpide élimine les potentats de ce monde qui ne font que lui nuire. L’organisation secrète a déjà réussi à abattre Bill Gates, Tim Cook le P.D.G. d’Apple, et Donald Trump… On croit à un effet du hasard, mais lorsque le célébrissime Zuckerberg, créateur de Facebook, « multimillionnaire aux allures d’adolescent attardé », meurt d’une balle dans la tête, on arrête un suspect, Travis, et on le confie au commissaire Gerbier. Entretien avec Laurent Benarrous: “La France et les Juifs c’est terminé”. Par Marc Alpozzo

Entretien avec Laurent Benarrous: “La France et les Juifs c’est terminé”. Par Marc Alpozzo

.jpg)

.jpg)

Cuisine et littérature

Cuisine et littérature

La littérature et le Mal : entretien avec Dana Ziyasheva

La littérature et le Mal : entretien avec Dana Ziyasheva