Pour télécharger le PDF de l’argumentaire Anne Mansouret, merci de cliquer ICI

Pour télécharger le PDF de l’argumentaire Anne Mansouret, merci de cliquer ICI

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Le wokisme et la cancel culture veulent-ils la mort de notre civilisation ?

Le wokisme et la cancel culture veulent-ils la mort de notre civilisation ?Par Marc Alpozzo et Emmanuel Jaffelin, Philosophes et essayistes

Tribune. Non seulement le wokisme, ce mouvement venu des campus américains, ne nous déçoit jamais, mais il devient de plus en plus agressif depuis quelques années, dans notre vieux monde, où on y a vu naître les arts, la littérature et la philosophie. Parti désormais à l’assaut de notre patrimoine culturel, le wokisme a déjà fait des dégâts, obligeant les éditeurs d’Agatha Christie par exemple, en France, à rebaptiser en 2020, son Dix petits nègres, par ce titre sans fondement :Ils étaient dix, et qui a fait dire à l’historien Jean-Yves Mollier, préconisant de contextualiser les œuvres plutôt que de les corriger (dans un numéro de Télérama datant du 24 septembre 2020) : « C’est prendre les gens pour des imbéciles ».

Si jusqu’à présent, on regardait les Américains avec une distance amusée, jouant ainsi aux canceleurs de service, voici que cette vague d’annulation de notre culture est au cœur du débat public. Cette « nouvelle gauche religieuse américaine » comme l’appelle Mathieu Bock-Côté dans un brillant essai sur le sujet[1] n’a donc pas fini de faire parler d’elle, déboulonnant les statuts, annulant des titres de nos classiques, imposant un nouvel ordre mondial qui se veut éclairé par la Révélation diversitaire.

Et voilà que, ces jours derniers, suite à la polémique autour du titre de l’œuvre de Joseph Conrad, Le Nègre de Narcisse, estimé « offensant », le titre de ce récit maritime a été changé, rapporte Le Figaro (jeudi 12 mai 2002). Ce roman de Joseph Conrad s’est fait connaître dans les librairies et bibliothèques sous le titre Le Nègre de Narcisse, qui est la traduction littérale de son édition originale The Nigger of the Narcissus publiée en 1897. Désormais, il paraîtra en français dans une version modifiée et sous un nouveau nom : Les Enfants de la mer, reprenant fidèlement le titre de l’édition américaine. Ce sont les éditions Autrement qui ont choisi de le rebaptiser ce roman, en raison du mot nègre , jugé potentiellement « offensant » pour les lecteurs.

Le mot nègre aux États-Unis a été remplacé dans le langage courant par le mot « the N word », jugé moins blessant. Chez nous, c’est tout simplement à la tronçonneuse que l’on s’attaque à ce vieux mot, qui est à la fois un substantif (au féminin « négresse »), utilisé pour désignant les Noirs d’Afrique ou afro-descendants, plus particulièrement quand ils sont réduits en esclavage. Également un adjectif, il était utilisé au XXe siècle pour désigner l’ensemble des populations et cultures d’Afrique subsaharienne. Certes, avec le temps,le substantif a pris une connotation péjorative et raciste, influencé qu’il fut par par l’anglais, langue dans laquelle la connotation péjorative est beaucoup plus forte. De plus, ce mot est indissociable de l’histoire de l’esclavage, servant de radical pour les mots relatifs au commerce des captifs africains (traite négrière, navire négrier, etc.), et il rappelle les heures sombres de notre histoire. Mais n’oublions pas toutefois, que ce terme a été transformé aussi, par le mouvement littéraire de la négritude, fondé notamment par les intellectuels Césaire et Senghor, afin de s’approprier cette meurtrissure infligée par l’histoire, mais sans toutefois en effacer la charge douloureuse, ce qui permettait de passer d’une connotation péjorative à une appellation positive.

Dérivé du latin niger, « noir » en tant que couleur, le dictionnaire de Geoffroy nous dit qu’il apparaît en ancien français au XVIe siècle, negre et nigre (noir) pour désigner la couleur noire. Le terme sera ensuite repris à partir de 1529 au mot espagnol negro, « noir », pour désigner les personnes de couleur noire. Selon Myriam Cottias, directrice du Centre international de recherches sur les esclavages et post-esclavages, le mot trouve son origine dans un lieu géographique précis : la région située autour du fleuve Niger, la Négritie, là où les Portugais développent l’esclavage avec l’appui du royaume du Kongo. Durant la traite atlantique, cette origine géographique sera indissociablement liée à un statut : la servitude, les marins portugais appelant negros »[2] les Africains qu’ils capturent sur les côtes pour en faire des esclaves aux Amériques.

En faisant un peu d’histoire et d’étymologie, on comprend alors mieux l’origine de ce mot, et cela permet évidemment de nuancer des titres anciens, qui, bien entendu, n’apparaîtraient pas aujourd’hui si le roman en question était publié au XXIe siècle : à la fois parce que ces titres seraient anachroniques, mais surtout offensants.

Cette censure morale rétroactive est donc suspecte et dérangeante. Jusqu’où ira-t-elle ? N’oublions pas par exemple, le Negro Spiritual, ce type de musique sacrée et vocale que créèrent les esclaves noirs des États-Unis au XIXe siècle et qui est à l’origine du Gospel. Supprimer « Negro » reviendrait donc à retirer l’origine géniale d’un type musical ! Et pensons que dans la langue française, le mot « nègre » est assumé, voire aimé et revendiqué par les artistes et écrivains d’origine africaine. C’est le cas de Dany Laferrière qui a écrit un roman magnifique et subtile qui s’intitule Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer (1995), titre qui joue sur une image sexuelle des Africains et raconte les exploits sexuels d’un Haïtien émigré au Canada. Ce livre vaut Les dix petits nègres mais avec plus de coïts que de crimes[3] !

Mais le mouvement Woke ne compte pas faire de pédagogie. Entendant juste déconstruire le vieux continent de son supposé « racisme systémique », les « wokes » parlent « d’intersectionnalité », de « cancel culture » et « d’appropriation culturelle », ainsi que d’« adelphité »[4], ou « whitewahsing »[5]. Mouvement né aux États-Unis, il s’articule autour d’un ensemble de termes spécifiques, empruntés à l’anglais, ainsi que des concepts sociologiques remontant parfois à la Grèce Antique. Ainsi ce mouvement met en place des enjeux idéologiques, dont le but premier est de déconstruire l’histoire et la culture occidentale, dite « trop blanche ».

L’idéologie woke ayant pris d’assaut du dictionnaire Le Robert, avec le pronom « iel » (voir la chronique de Marc Alpozzo dans ces pages), le cinéma, notamment la culture pour la jeunesse (tels les nouveaux films de Walt Disney qui sont « wokes » en Occident, mais certainement pas en Chine ou dans les pays d’Arabie saoudite), les manuels scolaires, le langage courant, qui autorise ou n’autorise plus certains mots, voire certaines idées, on voit également aux États-Unis, des parents désormais s’insurger contre la présence, dans les bibliothèques scolaires, d’ouvrages qu’ils jugent sulfureux. C’est devenu un débat ouvert là-bas, puisque ces parents veulent leur suppression pure et simple, dont plusieurs classiques de la littérature américaine, commeL’Attrape-cœurs, de J. D. Salinger, Les Raisins de la colère et Des souris et des hommes, de Steinbeck, ou des œuvres plus récentes, comme Beloved, de Toni Morrison[6]. Or, si le camp libéral crie à la censure morale, force est de constater que ce mouvement d’annulation sans appel progresse et traverse désormais l’Atlantique.

Si donc, le mot « woke », issu de l’anglais, signifie proprement « éveillé », ce terme est surtout utilisé comme une formule aux États-Unis dans les communautés afro-américaines tout au long du XXe siècle, tel « Being woke » , pour signifier qu’ils sont « éveillés » aux injustices sociales pesant sur leur communauté. Devenu un mouvement populaire et politique, le « wokisme », est repris par « Black Live Matter » dans un sens plus élargi, puisque désormais « être woke » englobe tout ce qui est relatif aux injustices et oppressions, dont le combat est porté en étendard par ses adeptes, en appelant aux « dominés » à « s’éveiller », donc à se libérer en combattant les « dominants » usant de leurs privilèges sur eux. Outre, la grande paranoïa victimaire de cette idéologie, « être woke » est une formule qui appelle à s’attaquer à tous les symboles marqueurs de cette domination, – puisque c’est bien connu, si la domination blanche existe encore, c’est parce que leur culture demeure prédominante dans nos sociétés !

Pour cela il faut donc tout déconstruire. D’où le « déconstructivisme », néologisme forgé par Jacques Derrida, Le philosophe de la dé-construction. Souvent employé par les « wokes », afin d’intimer l’ordre aux personnes dites « privilégiées » de se dé-construire, autrement dit de chercher à se dé-faire de leurs privilèges et d’un ensemble d’habitudes que la société leur a accordées. C’est ainsi que le « wokisme» entend aussi se dé-barrasser des « stéréotypes de genre », dont le mot « nègre ». Leur arme : la cancel culture, que l’on peut traduire en français par la « culture de l’effacement », et qui préconise tout simplement « d’effacer » ou de « boycotter » dans l’espace public les statues, les œuvres littéraires et artistiques ou les personnalités jugées « racistes, sexistes ou homophobes »[7].

Si donc désormais, la « racialisation des rapports sociaux devient l’horizon indépassable du progrès démocratique », tel que l’écrit Mathieu Bock-Côté dans l’essai cité, mal nous en prendrait de nous élever contre la culture diversitaire. En effet, ne pas reconnaître le privilège blanc, ou contester le militantisme échevelé de cette nouvelle gauche « woke » et diversitaire nous condamnerait aussitôt. Ce mouvement ne tolère aucune opposition. Son objectif : nous éveiller tous et nous éclairer. Pour cela : faire de la « race » une catégorie sociologique et politique majeure. Et si vous résistez, le paradoxe sera que vous serez accusé de « racisme », de « xénophobie », de « machisme », etc.

Un constat néanmoins s’impose : si le mouvement idéologique et annulateur prend de l’ampleur, notamment le racisme anti-noir aux États-Unis et aussi en Europe de l’Ouest, rien ne change pour autant. Hormis de montrer une haine farouche pour notre culture et notre histoire, ce mouvement, souvent issu d’une gauche caviar remplie de petits bourgeois blancs qui souhaitent autant dé-construire leur culture que celle de leurs parents, – c’est-à-dire un mouvement petit bourgeois qui montre que le meurtre du père n’est pas un concept en psychanalyse qu’il faudrait ranger au placard. Ils font même du « racisme structurel » et de la « diversité » un étendard de leur supériorité, qu’ils comptent bien confirmer en l’infirmant, se disant ainsi prêts à envisager leur « privilège blanc » à la fois pour mieux le combattre, mais surtout pour mieux le dissimuler afin de le conserver et de le renforcer.

Mieux que de construire, l’idéologie du woke envisage de détruire, au nom des idéaux de la gauche diversitaire. Personne, néanmoins, ne propose quoi que ce soit de mieux, sinon l’annulation pure et simple de 2000 ans d’histoire et une civilisation que l’on voue aux gémonies sans bien savoir pourquoi. L’histoire nous a pourtant montré à travers les purges staliniennes et la grande révolution culturelle prolétarienne de Mao, que ces mouvements émancipateurs, en réalité, émancipent peu ! Quant aux dégâts qu’ils entraînent, ils s’avèrent infiniment plus négatifs et nuisibles que les bénéfices qu’on en tirera à terme !

Donc, plus que de se réjouir de ces pseudo-avancées culturelles et morales, il s’agirait de faire un vrai travail de compréhension de notre histoire, ainsi qu’un travail de recontextualisation, ce qui constituerait un vrai progrès moral et philosophique. Il paraît pourtant, que les militants, abreuvés d’idéologie, n’en veulent visiblement pas… et on se demande jusqu’où on laissera faire ces grands travaux d’annulation de notre socle socio-culturel, jusqu’où ça nous mènera, et quel en seront les dégâts irréversibles à la fin…

Achevons ce propos sur une citation de Dany Laferrière dont le livre avait été critiqué et censuré aux États-Unis par ceux mêmes qui militent encore pour l’interdiction d’user de ce mot : « le mot « nègre » est un mot qui vient d’Haïti. Pour ma part, c’est un mot qui veut dire « homme » simplement. On peut dire : « Ce blanc est un bon nègre. » Le mot n’a aucune subversion. Quand on vient d’Haïti, on a le droit d’employer ce terme et personne d’autre ne peut. C’est un terme qui est sorti de la fournaise de l’esclavage et il a été conquis […] L’histoire, c’est que, pour la première fois dans l’histoire humaine, des nègres se sont libérés et ont fondé une nation[8]. »

(Conclusion provisoire) : Après le trotskisme, à la mode chez les bobos au siècle précédent, succède le wokisme : l’enjeu glisse ainsi du politico-économique au socio-culturel. Leur mouvement « messianique » a moins pour visée de construire que de dé-construire, c’est-à-dire de détisser tout le fil d’une civilisation plurimillénaire, par haine et hostilité, sur les dé-combres de leur « conscience raciale » et d’une « histoire des Blancs » que l’on fantasme d’un côté et que l’on veut dé-construire de l’autre. En rêvant de dé-blanchir l’homme occidental, en demandant réparation, on cherche plus à racialiser les rapports humains afin de prendre le pouvoir plutôt que de transformer la civilisation occidentale en un monde à taille humaine et fait pour tous. Le racialisme anti-blancs est surtout un Tribunal révolutionnaire de notre époque de dé-cadence et de dé-perdition, et notre civilisation pourrait ne pas en réchapper…

Marc Alpozzo

Philosophe, essayiste

Auteur de Seuls. Éloge de la rencontre, Les Belles Lettres

Emmanuel Jaffelin

Philosophe, essayiste

Auteur de Célébrations du bonheur, Michel Lafon

[1] Mathieu Bock-Côté, La révolution racialiste et autres virus idéologiques, Les presses de la cité, Paris, 2020.

[2] Source : Wikipédia.

[3] Il n’y a d’ailleurs aucun crime dans ce roman qui est plus policé que policier !

[4] Ce mot est l’apanage d’un féminisme dit « intersectionnel » (qui englobe toutes les discriminations faites aux femmes).

[5] Veut dire se grimer le visage en noir, que ce soit pour jouer un personnage noir au théâtre, au cinéma, ou en guise de déguisement, quand on est blanc. C’est une pratique dénoncée par les « wokes » sous l’anglicisme « black face », soit « visage noir ».

[6] Voir à ce propos un très bon papier dans Le Figaro d’Adrien Jaulmes du 14 avril 2022 : Conservateurs contre wokes : la bataille des bibliothèques scolaires américaines .

[7] Tout récemment, le maire socialiste de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a proposé de remplacer la statue de Napoléon qui trône sur la place de l’Hôtel-de-ville par une effigie de Gisèle Halimi

[8] Cf. Émission de Radio-France du 8 octobre 2020 : Peut-on encore utiliser le mot « nègre « en littérature ? », avec Dany Laferrière par Yann Lagarde.

Réécouter l’émission :

https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/25-05-2022/

Laurence Decréau déléguée générale du festival des vocations qui vise à réenchanter le travail par le talent. Elle a publié « L’élégance de la clef de 12 » (Lemieux) et « Tempête sur les représentations du travail » (Presses des mines)

Guillaume Millo, entrepreneur du bâtiment et auteur de « Comment réhabiliter votre bien immobilier » (rehearth)

Marie-Laure Deschamp, coach en développement personnel et professionnel. Elle publie « J’ai pas bac+5, et alors ? » (Librinova)

CV Laurent Sedel

TITRES HOSPITALIERS

Externe des hôpitaux de Paris 1963

Interne des hôpitaux de Paris 1967

Assistant des hôpitaux 04.73 à 09.79

Chirurgien des hôpitaux 1979

Chef de service Hôpital Lariboisière Paris depuis 1997

Chef de pôle appareil locomoteur 2007-2009

Consultant hôpital Lariboisière 2010-2013

Assistant d’Anatomie (CHU Broussais) 1971-1973

Docteur en médecine 1973

C.E.S. de chirurgie 1974

Compétent en chirurgie orthopédique 1976

Chef de Clinique C.H.U. Paris Ouest 04/73-10/73

Chef de Clinique C.H.U. Lariboisière-Saint Louis 10/1973-09/74

Chef de Clinique C.H.U. Cochin 10/1974-09/76

Chef de Clinique C.H.U. Lariboisière-Saint Louis 10/1976-09/78

Maître de Conférences, Agrégé 10/1978-09/79

Professeur des Universités C.H.U. Lariboisière-Saint-Louis 1/10/1979

1969-1971 Service militaire – Armée de l’Air – Sous-Lieutenant

Septembre 2002 Chevalier de la Légion d’Honneur

1969 à 1971 Chercheur bénévole dans le Laboratoire du

Professeur MERLE d’AUBIGNE – Hôpital COCHIN

1971 – 1973 Assistant d’Anatomie – Activités de recherches exclusives

Laboratoire d’Anatomie du Professeur DELMAS

U.E.R.des Saints-Pères

1977 – 1978 Bénéficiaire d’une Aide Individuelle (A.I. 1710) du C.N.R.S.

1978 – 1979 Responsable d’une Recherche Coordonnée sur Programme du

C.N.R.S. (R.C.P. 535) intitulée Groupe d’Etude Pluridisciplinaire

de l’Articulation et de l’Os

1980 Création du Laboratoire de Recherches Orthopédiques dans les

locaux universitaires de l’U.F.R. Lariboisière-Saint-Louis

1985 Directeur de l’Unité Associée (U.A. 1161 du C.N.R.S.)

1990 Directeur de l’Unité Associée (U.A. 1432) du C.N.R.S.- Département des Sciences de la Vie – Section 27.

1994 Directeur du contrat de programme National BIO (Biomatériaux Inorganiques Ostéoconducteurs ) entre le Pirmat et L’AP-HP.

1994 Directeur de l’URA CNRS 1432 (section 22 – Département SPI).

1996 – 2000 Directeur de l’unité Biomécanique, Biomatériaux Ostéoarticulaires (B2OA) UPRESA 7052 CNRS Université Denis Diderot.

2000 – 2003 Directeur de l’Unité Biomécanique, Biomatériaux Ostéoarticulaires (B2OA) UPRESA 7052 CNRS Université Denis Diderot.

Janvier 2005-12/2008 Directeur UMR CNRS (SPI) 7052 : Biomécanique, Biomatériaux de l’appareil locomoteur.

ACTIVITES ADMINISTRATIVES

– Membre de la commission Nationale d’Homologation auprès du Ministère de la Santé

– Président de la Sous-Commission Prothèses Articulaires de la Commission Nationale d’Homologation de 1985 à 1990.

– Membre du cabinet du Ministre de la Santé et de l’Action Humanitaire (Consultant) de 1992 à1993.

– Directeur du DEA « Biomécanique de l’Appareil Locomoteur, Biomatériaux » de 1991 à 1995.

– Responsable du programme de recherches AP-HP CNRS et Pirmat intitulé : « Biomatériaux Inorganiques Ostéoconducteurs ».

– Membre Elu du Conseil Scientifique de l’U.F.R. Lariboisière-Saint-Louis de 1989 à 2000.

– Membre extérieur du Conseil Scientifique de l’U.F.R.Pitié-Salpétriere.

– Membre du Comité d’Experts Ethique sur les technologies biomédicales auprès du Ministre de la Santé.

– Président de l’Intercommission 1 (Suppléance Fonctionnelle, Organes Artificiels, Biomatériaux) à L’INSERM de 1995 à 1999.

– Membre du conseil de département Sciences pour l’Ingénieur CNRS de 1995 à 2000

– Membre de la commission spécialisée 1 de L’INSERM de 1999 à 2002

– Membre du CEDIT (Assistance Publique Hôpitaux de Paris).

MEMBRE DES SOCIETES SAVANTES :

– Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SO.F.C.O.T.)

– Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (S.I.C.O.T.)

– Société Française de Chirurgie de la Main

– Groupe de Recherche en Chirurgie Orthopédique (GRECO)

– European Hip Society

– Society for Biomaterials (USA)

– European Society for Biomaterials

– European Society for Biomechanics

– Orthopaedics Research Society (USA)

– International Hip Society

– Association of Bone and Joint Surgeons (USA) : membre correspondant

– American Orthopaedic Association (USA) : membre correspondant

– President de l’International Hip Society 2005 – 2008.

– President de la SOFCOT 2009

MEMBRE DES COMITES DE LECTURE

– Revue du Praticien

– Maîtrise Orthopédique

– Revue du Rhumatisme

– Journal of Arthroplasty (US)

– Journal of Bone and Joint Surgery (Anglais )

Lecteur occasionnel pour :

– Clinical Orthopaedics and Related Research

– Biomaterials

– Journal of Biomaterials materials research.

– Guest Editor pour trois numéros de Clinical Orthopaedics and Related Research (ChurchillLivingstone USA).

VISITING PROFESSOR ET ORATEUR INVITE (GUEST SPEAKER) depuis 2000

– Université de Tous les Savoirs – Paris Octobre 2000

– Mayo Clinic Octobre 2000

– American Hip Society, San Francisco Mars 2001

– South African Arthroplasty Society Avril 2001

– British Hip Society Mars 2001

– Mexican Orthopaedic Society Mai 2001

– Australian Orthopaedic Society Juillet 2001

– Harvard Medical School (New England Baptits Hospital) Octobre 2001

– Israel Orthopaedic Association – Tel Aviv Décembre 2001

– Spanish Joint Replacement Meeting – Madrid Avril 2002

– Scandinavian Orthopaedic Society – Upsala Juin 2002

– Seddon Society – Londres Juin 2002

– Guest lecturer Writington meeting – Manchester Juin 2002

– Guest lecturer Italian Orthopaedic Society – Venise Octobre 2002

– Guest lecturer New Zealand Joint Replacement Society Auckland Mai 2004

– Guest speaker International Society for Biomaterials Sydney Mai 2004

– Guest speaker American Hip Society – New Orleans Février. 2003

– Ralston lecturer : University of Pensylvania Philadelphia Octobre 2004

– Guest lecturer West Asian Orthopaedic Society – Mumbay Novembre 2004

– Guest lecturer 17ème meeting of the International Bioceramics

Society New Orleans Décembre 2004

– Guest lecture : sliding surface in total hip replacement

University of Leeds Décembre 2004

– Guest speaker Chinese Biomaterial Society – Shanghai Mars 2005

– Guest lecturer Spanish Joint replacement Society – Madrid Avril 2005

– Guest lecturer meeting on Total Hip Failures – Rome Juin 2005

– Honorary Guest lecturer Israelian Orthopaedic Society Décembre 2005

– Guest lecturer ICSM – Kyoto Décembre 2005

– Guest Lecturer Sicot Buenos Aires, Aug. 2006

– Guest lecturer AOLF Montreal, Sep. 2006

– Guest lecturer Biomaterials 19 Chengdu Chine, Oct. 2006

– Guest lecturer Madrid, March 2007

– Guest lecturer Moscou, March 2007

– Presidential guest speaker Japanese Orthopaedic Association Kobé, May 2007

– Guiest lecturer Belgian congress of orthopaedics, June 2007

– Invited guest speaker Stryker meeting Brisbane Australia, July 2007

– Invited Guest speaker SICOT Marrakech, August 2007

– Invited guest speaker ISTA Paris, Oct. 2007

– Invited guest speaker New Zealand research society, Oct. 2007

– Invited guest speaker Danish orthopaedics society, Oct. 2007

– Invited guest speaker Portuguese orthopaedics society, Nov. 2007

– Guest lecturer Marcel Kerboull Institute Paris, Feb. 2008

– Course on bone biomechanics Lyon France, April 2008

– Guest lecturer Barcelona, April 2008

– Guest Lecturer AOLF Marrakech, April 2008

– Guest lecturer EHS Madrid, June 2008

– Guest Lecturer SOTEST Colmar France, June 2008

– Guest Speaker ISTA Seoul, Oct. 2008

– Invited speaker AAOS Las Vegas, Feb. 2009

– Invité de la société colombienne d’orthopédie : Carthagène, May 2009

– Orateur invité par le président : société France/Japon Okinawa, May 2009

– Cour supérieur de l’EFORT Milan, June 2009

– Guest speaker ISTA Hawaii, Oct. 2009

– Conférence plénière SOFCOT Paris, Nov. 2009

– Guest speaker société Argentine d’orthopédie Salta, Dec. 2009

– Guest speaker cours supérieur d’arthroplastie Madrid, April 2010

– Guest speaker London hip meeting Londres, April 2010

– Société EFORT Madrid, June 2010

– Réunion sur l’ingénierie biomédicale Cetim Saint Etienne, June 2010

– American hip society New York Sep. 2010

– société allemande d’orthopédie Berlin Oct. 2010

– orateur invité société vénézuélienne d’orthopédie Caracas Nov. 2010

– orateur invité cours supérieur arthroplastie Barcelone Nov. 2010

– Société italienne d’orthopédie, invité d’honneur Rome Nov. 2010

– GECO les arcs Jan. 2011

– 3° RECO Nice Jan.2011

– Turin : cours chirurgie de la hanche March 2011

– journées caribéennes d’orthopédie Saint Martin March 2011

– Guest lecturer Sicot Prague Sep. 2011

– Guest lecturer société Autrichienne d’orthopédie Linz Autriche Sep. 2011

– Orateur invité : journées de la hanche Toulouse Sep. 2011

– Cours Osaka résultats des prothèses en céramique Oct. 2011

– Société taiwanaise d’orthopédie : guest speaker Oct. 2011

– Cours réunion de recherche GDR CNRS Marrakech Nov. 2011

– Guest speaker société nationale chinoise d’orthopédie Pekin Dec. 2011

– Conférence invitée département prothèse articulaire Mayo Clinic USA Dec. 2011

– Conférence hôpital universitaire de vienne Autriche Dec. 2011

– Orateur invité congres américain d’orthopédie San Francisco Feb. 2012

– Conférence journées de la technologie Université de Villetaneuse Feb.2012

– Conférences invités cours supérieur d’arthroplastie Madrid March 2012

– Invité d’honneur société suisse d’orthopédie Bale June 2012

– Guest lecturer EHS european hip society Milan Sep. 2012

– Guest lecturer international society for technology of arthroplasty Sydney Australie Oct. 2012

-Guest lecturer Chinese orthopaedic association (COA) Beighing November 2012.

-Guest lectures university Rui jin of Shanghai November 2012

– cours effort : prothèses totales sur hanches difficiles : hopital de la pitié Paris 24/01/2013

– institut Marcel Kerboull : reprises de prothèqses totales de hanche par couple céramique 26/01/2013

– invitation au forum européen de l’éthique : l’homme et ses prothèses. Strasbourg 1/02/2013

– innvitation au congrès hip à Val D’Isère du 13 au 15/02/2013 : échecs du couple céramique en prothèses totales de hanche.

– conférence donnée à l’inauguration du service d’orthopédie ; Burgos Espagne : le couple alumine/alumine en prothèse de hanche : 40 ans après. 08/03/2013

– Congrès de l’AAOS et de l’American hip society. Chicago. (USA) Du 18 au 24/03/2013

– Journées d’orthopédie de fort de France : trois conférences) Saint Martin du 24 au 28 /03/2013

– conférences et visite de patients à Kiev Ukraine du 18 au 21/04/2013

-conférence invitée corean hip society Busan Corée du Sud du 2 au 4/05/2013

– conférence invitée : grand témoin inauguration du centre de recherche hopital Sainte marguerite Marseille 23/05/2013

– congrès de l’AFJO : deux conférences Kyoto du 29/05 au 1/06 2013

-conférence à l’american hip society Charleston (USA) du 3 au 5 / 09 2013

-conférence donnée à la Sicot Hyderabad inde : résultats de la prothèse Tricc. Et deux fois chairman. Du 16 au 20/10/2013.

– trois conférences données dans le cadre des current concepts (Seth Greenwald) durant la société chinoise d’orthopédie (COA) Pekin du 6 au 9 novembre 2013

– conférence donnée à Barcelone hopital Bellavista : reprise difficile des prothèses de hanche fémorales. 15/11/2013.

-invited lecture and operation: institute Menchikov Saint Petersburg Russia

-guest lecture and surgical demonstration Jodhpur India January 2014

-guest lecturer and surgical demonstration: Saint Petersbourg April 2014 Russia.

-guest lecturer HAS September 2014

-invited lecture AAOS Mars 2015 Las Vegas USA.

-invited lecturers and chairman AFJO : (association France/Japon) Saint Mal juin 2015

-invited lecturer Vilnius Lituania November 2015

-invited guest lecturer Stockholm European hip society October 2015

-invited lecturer Lianzhou China: hospital central service d’orthopédie September 2015

-lectures at the international hip society Chicago October 2015

-invited lecturers and chairman 37 ° meeting of outremer orthopaedic meeting: la Réunion 26 and 27 march 2016

-invited lecturer “improving outcomes in arthroplasties” Auckland museum Auckland New Zealand 07/04/2016

-invited lecture Rush university, orthopaedic research department: why ceramic on ceramic in arthroplasty is the best? Chicago octobre 2016

-ISTA meeting Boston October 2016 : two e poste and one podium presentation about ceramic on ceramic arthroplasty

Fibrous tissue developed about total hip with ceramic on ceramic material

A new knee prosthesis with all alumina bearings

Thirty years results of ceramics on ceramic total hip in patients less than 50 years old.

Invited lecturer Tokyo may 2017

1- L. Sedel, P. Masse: Orthopédie de l’arthrogrypose

Rev. Chir. Orthop., 1970, 56 (6), 537-552.

2- L. Sedel, F. Iselin, R. Thevenin

Resensibilisation du pouce par le lambeau de Kuhn et Holevitch

Ann. Chir. Plast., 1971, 16 (4), 295-298.

3- L. Sedel, F. Burny, J. Zucman, R. Bourgeois, J.H. Aubriot

Utilisation des jauges extensométriques pour la mesure de la consolidation des factures du tibia traitées par enclouage centromédullaire

Aca Orthop. Belg., 1971, 37, 266-277.

4- L. Sedel, J.H. Aubriot

Etude expérimentale de l’ancrage dans la diaphyse tibiale

des clous centromédullaires sollicités en torsion

Rev. Chir. Orthop., 58, 3, 1972.

5- L. Sedel, J. Witvoet, Y. Allieu

Expérimentaton cadavérique dans : lésions traumatiques fraîches du semilunaire.

Rev. Chir. Orthop., 1973, suppl. 1, 100.

6- L. Sedel

Traitement par brochage double intermétacarpien des fractures de la base du premier métacarpien.

Acta Orthop. Belg., 1973, 39, 1087-1099.

7- L. Sedel

Propriétés mécaniques de l’os

Rev. Chir. Orthop., 1974, 60 (8) , 643-656.

8- L. Sedel

Etude biomécanique du tissu osseux.

A propos d’un procèdé d’ostéosynthèse dans les fractures cervicales du fémur.

Arch. Anat. Path., 1974, 22 (4), 319-324.

9- L. Sedel

Les luxations carpométacarpiennes à propos de 11 cas.

Ann. Chir., 1975, 29 (5), 11, 481-489.

10- L. Sedel, R. Méary, R. Merle d’Aubigné, B. Tomeno

Tumeurs à cellules géantes des os.

Rev. Chir. Orthop., 1975, 61 (11), 391-413.

11- P. Christel, P. Derethe, L. Sedel

Mesures par simulation de l’amortissement d’une hanche normale et prothésée

Acta Orthop. Belg., 1976, 42 (1), 183-193.

12- L. Sedel

Les problèmes mécaniques des prothèses articulaires.

Mécanique, Matériaux, Electricité, 1976, 315, 33-37.

13- L. Sedel

La lubrification articulaire

Rev. Chir. Orthop., 1976, 62, 277-293.

14- L. Sedel

Traitement par autogreffe des pertes de substances des nerfs périphériques

Ann. Chir. Plast., 1976, 21 (4), 253-261.

15- L. Sedel, P. Derethe, P. Christel

Mesure sur simulateur de l’amortissement d’une hanche normale et prothésée

Rev. Chir. Orthop., 1977, 63 (suppl. 11), 100-107.

16- L. Sedel, D. Wassermann, M. Schlotterer, M. Rieu

Problèmes posés par les brûlures associant des lésions en 2è et 3è degrés dont l’étendue dépasse 75 % de la surface corporelle (A propos de 3 cas).

Ann. Chir. Plast., 1977, XXII (1), 31-38.

17- L. Sedel, Y. Le Charpentier, M. Le Charpentier, M. Forest, M. Daudet-Monsac,

M.C. Lavenu-Vacher, A. Louvel, R. Abelanet

Inclusions intranucléaires dans une tumeur osseuse à cellules géantes.

Mise en évidence au microscope électronique.

La Nouvelle Presse Médicale, 1977, 6 (4), 259-262.

18- L. Sedel

Ostéosynthèse du scaphoïde par une double voie antérieure et postérieure

Ann. Chir., 1977, 31 (12), 1109-1111.

19- L. Sedel

Traitement palliatif d’une série de 103 paralysies par élongation du plexus brachial. Evolution spontanée et résultats.

Rev. Chir. Orthop. 1977, 63, 651-666.

20- L. Sedel, P. Christel

Os et électricité

Rev. Chir. Orthop., 1978, 64, 107-122.

21- L. Sedel, F. Chabot, P. Christel, F.X. de Charentenay, J. Leray, M. Vert

Les implants biodégradables en chirurgie orthopédique

Rev. Chir. Orthop., 1978, 64 (Suppl. II), 92-96.

22- L. Sedel

Résultats des greffes nerveuses sous microscope

Rev. Chir. Orthop., 1978, 64, 284-288.

23- L. Sedel, P. Christel, P. Derethe

Conséquences biomécaniques au niveau du cotyle du remplacement de la tête fémorale par une prothèse céphalique.

Rev. Chir. Orthop., 1979, 65, 136-137.

24- P. Christel, P. Derethe, L. Sedel

Etude expérimentale des pressions péricotyloïdiennes

25- L. Sedel, P. Christel, J. Dewas, J. Leray

Evaluation biomécanique comparatve du cal produit par ostéosynthèse par clou centro-médullaire ou par plaque.

Rev. Chir. Orthop., 1979, 65, 165-174.

26- P. Christel, P. Derethe, L. Sedel

Etude expérimentale de la transmission des pressions au niveau de la hanche lors de l’appui monopodal

Bull. Soc. Anat. de Paris, 1979, 4, 3-9.

27- L. Sedel, P. Christel, J. Dewas, F.X. de Charentenay, J. Leray.

Comparison of the effects of intramedullary nailing or plating on the mechanical properties of fracture callus.

28- L. Sedel, P. Christel, J. Dewas, F.X. de Charentenay, J. Leray

Comparative evaluation of some mechanical properties of the callus produced either with standard plate or intramedullary nail fixation.

29- J.M. Crolet, P. Christel, P. Derethe, F. Lelong, L. Sedel

A mathematical model for distribution of contact pressure in total hip prosthesis.

30- P. Christel, P. Derethe, L. Sedel

Periacetabular pressure recording, using a hip simulator.

Acta Orthop. Belg., 1980, 46, 647-662.

31- L. Sedel, P. Christel, J. Duriez, R. Duriez, J. Evrard, C. Ficat, J. Cauchoix, J. Witvoet

Résultats de la stimulation par champ électromagnétique de la consolidation des peudarthroses. A propos de 37 cas.

Rev. Chir. Orthop., 1981, 67, 11-23.

32- L. Sedel, N.Bricout : Résultats des greffes de gros troncs nerveux.

Ann. Chir. Plast. 26, 4, 341-346, 1981.

33- P.F. Bernard, P.S. Christel, A. Meunier, R. Gras, L. Sedel

Role of articular incongruence and cartilage thickness in hip joint stresses distribution – A biphasic and two dimensional photoelastic study.

Acta Orthop. Belg., 1982, 48, 335-344.

34- L. Sedel, P. Christel, J. Duriez, R. Duriez, J. Evrard, C. Ficat, J. Cauchoix, J. Witvoet

Results of non-union treatment by pulsed electromagnetic field stimulation.

Acta Orthop. Scand., 1982, 53 (196), 81-91.

35- P. Christel, A. Meunier, Y. Abols, L. Sedel, E. Morel, R. Vuichard, J. Leray

Intramedullary nailing with metal and composite.

36- F. Chaize, L. Sedel, D. Medevielle, J. Witvoet : Les névrites cubitales de la maladie de Hansen. Résultats de cinquante neurolyses au bras et au coude.

Ann. Chir. Main, 1(4), 326-355, 1982.

37- L. Sedel: The results of surgical repair of brachial plexus injuries.

38 -J.M. Dorlot, P. Christel, A. Meunier, L. Sedel, J. Witvoet

Analyse du rôle mécanique des ligaments croisés dans la

laxité antéro-postérieure du genou.International Orthopaedics (SICOT), 1983, 7 (2), 91-97.

39- L. Sedel, Y. Abols : Lésions iatrogènes du nerf spinal.

Presse Méd., 12 (27), 1711-1713, 1983.

40- F. Chaize, T. Bouchet, L. Sedel, J. Witvoet : Résultats de la libération chirurgicale du nerf cubital dans les syndromes du défilé rétroépitrochléen

41- P. Christel, A. Meunier, Y. Abols, L. Sedel, E. Morel, R. Vuichard, J. Leray

Callus characteristics following intramedullary nailing with stainless steel or apoxy-carbon nails. Arch. Orthop. Trauma. Surg., 103, 131-136, 1984.

42 -J.M. Dorlot, P. Christel, J. Witvoet, L. Sedel

Déplacements des insertions des ligaments croisés durant la flexion du genou normal : Rev. Chir. Orthop., Suppl. II, 70, 50-53, 1984.

43- L. Sedel: The management of supraclavicular lesions

Clinics in Plastic Surgery, 11 (1), 121-126, 1984.

44- F. Chaize, L. Sedel : Evaluation des pressions canalaires et sous épineurales dans les syndromes de souffrance du nerf médian lèpreux au poignet.

Ann. Chir. Main, 3 (3), 271-274, 1984.

45- P. Dallant, A. Meunier, G. Guillemin, P. Christel, J.M. Crolet, L. Sedel

Adaptation de l’os cortical à la rigidité des implants centromédullaires

46- L. Sedel, P. Christel, S. Herman, J. Witvoet

Descellement des cotyles en alumine cimentés. Etiologie et solutions.

Rev. Chir. Orthop. 1985, 71, suppl. II, 29-32.

47- J. Witvoet, S. Herman, L. Sedel, P. Christel, D. Blanquaert

Résultats des prothèses totales de hanche Osteal – A propos de 550 prothèses

Acta Orthop. Belg., 1985, 51, 288-297.

48- L. Sedel

Réparation du nerf circonflexe par une voie inférieure

Rev. Chir. Orthop., 1985, 71, 59-61.

49- L. Sedel: The surgical management of nerve lesions in the lower limbs.

Clinical evaluation, surgical technique and results. International Orthopaedics, 9 (3), 159-170, 1985.

50- B. Roger, P.F. Delmas, F. Chaize, L. Sedel, M. Laval-Jeantet, J. Frija

Myélographies et tomodensitométries cervicales dans les paralysies du membre supérieur d’origine traumatique.J. Radiol., 1985, 66 (11), 659-666.

51- P.F. Delmas, B. Roger, V. Travers, M. Laval-Jeantet, L. Sedel

L’exploration moderne des traumatismes du plexus lombo-ischiatique.

A propos d’un nouveau cas.J. Radiol., 1986, 67.

52- L. Sedel : Paralysies des intrinsèques après greffe du nerf cubital

Annales de Chirurgie de la Main, 1986, 3, 217-218.

53- P. Dallant, A. Meunier, P. Christel, L. Sedel

Semi-automatic microscomputerized image analysis applied to bone microstructure quantification.J. Biomed. Eng., 1986, 8, 320-328.

54- L. Sedel, V. Travers, J. Witvoet

Spherocylindric (Luck) cup. Arthroplasty for osteonecrosis of the hip.

Clin. Orthop. Rel. Res., 1987, 219, 127-135.

55- V. Travers, B. Roger, L. Sedel

Traitement des paralysies du plexus brachial chez le sportif.

Journal de Traumatologie, 1987, 4, 116-123.

56- L. Sedel, P. Ducloyer

Thoracic outlet syndrome. Rev. Chir. Orthop., 1987, 73, 254-257.

57- P.S. Christel, A. Meunier, D. Blanquaert, J. Witvoet, L. Sedel

Role of stem design and material on stress distributions in cemented total hip replacement. J. Biomed. Eng. 10, 57-63, 1988.

58- A. Meunier, J.L. Katz, P. Christel, L. Sedel.

A reflection scanning acoustic microscope for bone and bone-biomaterials interface studies. J. Orthop. Res., 1988, 6, 770-775.

59- P. Boutin, P. Christel, J.M. Dorlot, A. Meunier, A. de Roquancourt, D. Blanquaert,

The use of dense alumina-alumina ceramic combination in total hip replacement.

60- L. Sedel, P. Ducloyer : Le syndrome du défilé thoraco-brachial.

A propos de 21 formes neurologiques opérées.

Rev. du Rhumatisme, 1988, 55 (2), 113-119.

61- L. Sedel. Editorial- Brachial Plexus Injuries and Repair.

Clin. Orthop. and Rel. Res., 1988, 237, 2-4.

62- J.J. Comtet, L. Sedel, J.F. Fredebnucci G. Herzberg

Ducheyne-ERB palsy. Clin. Orthop. and Rel. Res., 1988, 237, 17-23.

63- L. Sedel: Repair of severe traction lesions of the brachial plexus.

Clin. Orthop. and Rel. Res., 1988, 237, 62-66.

64- M.C. Zimmerman, A. Meunier, J.L. Katz, P. Christel, L. Sedel

The evaluation of bone remodeling about orthopaedic implants with ultrasound.

65- G. Guillemin, A. Meunier, P. Christel, J.C. Pouliquen, L. Sedel

Comparison of coral resorption and bone apposition with two natural corals

of different porosities. J. Biom. Mater. Res., 1989, 23, 765-779.

66- A. Meunier, O. Riot, P. Christel, J.L. Katz, L. Sedel

Inhomogeneities in anisotropic elastic constants of cortical bone

1989 IEEE, Ultrasonics Symposium, 1015-1018.

67- B. Roger, V. Travers, L. Sedel, E.A. Cabanis, M. Laval Jeantet. Imagerie par résonnance magnétique (IRM) dans les paralysies du membre supérieur d’origine traumatique. J. Radiol., 1989, 70 (3), 197-208.

68- H. Kawai, M. Baudricourt, V. Travers, L. Sedel

A comparative experimental study of vascularized and non vascularized nerve grafts.

69- H. Kawai, L. Sedel : Lunarectomie dans la maladie de Kienbock (à propos de 17 cas).

Annales de Chirurgie de la Main, 1990, 9 (4), 271-275.

70- L. Sedel, P. Christel, L. Kerboull, J. Witvoet

La prothèse totale de hanche avant 50 ans. Intérêt des matériaux céramiques.

Rev. du Rhumatisme, 1990, 57 (9), 605-611.

71- A. Meunier, P. Christel, L. Sedel, J. Witvoet, D. Blanquaert

Influence du module d’élasticité des tiges fémorales de prothèses totales de hanche et de la colerette sur la répartition des déformations du fémur.

International Orthopaedics (SICOT), 1990, 14, 67-73.

72- L. Sedel, L. Kerboull, P. Christel, A. Meunier, J. Witvoet

Alumina-on-alumina hip replacement: results and survivorship in young patients. J. Bone Joint Surg. (Br.), 1990, 72-B (4), 658-663.

73- L. Sedel, P. Ducloyer : Transfert de la longue portion du triceps comme abducteur de l’épaule. Rev. Chir. Orthop., 77, Suppl. 1, 1991, 171.

74- P. Ducloyer, R. Nizard, L. Sedel

Arthrodèse de l’épaule. A propos de 23 cas.

Rev. de Chirurgie Orthopédique 1991.

75- L. Sedel, J. Simeon, A. Meunier, J.M. Villette, J.M. Launay

Relationship between tiussues PGE2 level and the materials in use in failed total hip arthroplasty. Arch. Für Orthop. 1992, 111, 255-258.

76- L. Sedel: Editorial – Ceramic hips.

77- L. Sedel. Editorial- Symposium on Alumina Ceramic in Joint Arthroplasty.Clin. Orthop. Rel. Res., 1992, 282.

78- R. Nizard, L. Sedel, A. Meunier, P. Christel, J. Witvoet

Survival analysis of alumina-alumina total hip prosthesis: a 10 years follow up study. Clin. Orthop. Relat. Res., 1992, 282, 53-63.

79- L. Sedel, R. Nizard, A. Meunier, J. Witvoet

Etude actuarielle d’une série de prothèses de hanche avec couple alumine/alumine à plus de 10 ans de recul. Rev. Chir. Orthop., 1992, 78 (1), 156.

80- L. Sedel : Résultats des greffes du sciatique poplité externe après entorse grave du genou. Rev. Chir. Orthop. 1992, 78 (1), 139.

81- J. Witvoet, Z. Darman, P. Fumery, P. Christel, L. Sedel.

Comportement radiologique des cotyles vissés en alliage de titane Ceraver. A propos de 501 cas avec un recul de 7 ans.

Rev. Chir. Orthop., 1992, 78 (1), 155.

82- J.M. Crolet, B. Aoubiza, A. Meunier, L. Sedel

Compact bone: numerical simulation of mechanical characteristics.

83- J.L. Katz, A. Meunier, L. Sedel

Scanning acoustic microscope studies of the elastic prosperties of osteons and osteons lamellae.

84- L. Kerboull, P. Christel, A. Meunier, L. Sedel

The influence of technique and suture material on the mechanical behaviour of reinforced McIntosh anterior cruriate ligament reconstructions.

85- L. Sedel, R. Nizard

Nerve grafting for traction injuries of the common peroneal nerve.

86- L. Sedel, R. Nizard, L. Kerboull, J. Witvoet

Alumina on alumina hip replacement in patients younger than 50 years old.

Clin. Orthop. Rel. Res., 1994, 298, 175-183.

87-M. Therin, P. Christel, L. Sedel

Analysis of the general features of the soft tissue response to some metals and ceramics using quantitative histomorphometry.

88- H. Ohashi, M. Therin, A. Meunier, P. Christel, L. Sedel. The effect of drilling parameters on bone. Part 1 – General healing response.J. Mat. Sci. : Materials in Medicine, 5 (4), 225-231, 1994.

89- H. Ohashi, M. Therin, A. Meunier, P. Christel, L. Sedel : The effect of drilling parameters on bone.Part 2 – The influence of drilling site. J. Mat. Sci: Materials in Medicine, 5 (4), 232-236, 1994.

90- H. Ohashi, M. Therin, A. Meunier, P. Christel, L. Sedel: The effect of drilling parameters on bone. Part 3 – The response to porous hydroxyapatite implants. ? J. Mat. Sci: Materials in Medicine, 5 (4), 236-241, 1994.

91- Socié G., Selimi F., Sedel L., Frija J., Devergie A., Esperou Bourdeau H., Ribaud.

P.,Gluckman E. Avascular necrosis of bone after allogeneic bone marrow

transplantation . Clinical findings, incidence and risk factors. British J. of

Haematology, 1994, 86, 624-628..

92- L. Sedel : Alumina ceramic material in total hip arthroplasty: a 25-year

history. Bulletin EFFORT May 1996. pp 7.

93- L. Vergne, A. Meunier, L. Sedel. A new apparatus for studying the effect of hydrostatic pressure on cells culture: application to osteoblastic cells ROS 17/2.8.. Cytotechnology 1996.

94- S. Lerouge,O. Huk, Lh. Yahia, , L. Sedel. Characterization of in vivo wear debris from ceramic-ceramic total hip arthroplasties. Journal of Biomed. Mater. Res. Vol 32, pp627-633,1996.

95- P.Bizot, J.Witvoet, L.Sedel. Avascular necrosis of the hip after allogenic bone marrow transplantation. J.Bone and Joint Surg. B. 1996. Nov 78(6)878-883

96- L.Lecoeur, JP.Ouhayoun, L.Sedel. In vitro osteogenic differenciation of cultured stromal cells from extramedullary adipose tissue induced by rhBMPH2 plus dexamethasone.

Journal of Cellular Engineering, 2: 100-106, 1997.

97- S.Lerouge, O.Kuk, LH Yahia, J.Witvoet, L.Sedel. Ceramic-Ceramic vs Metal-Polyethylene: a Comparison of Periprosthetic Tissus from Loosened Total Hip Arthroplasties. J. Bone and Joint Surg., Vol. 79 B,.n° 1, pp. 135-139, 1997.

98- M. Cohen-Solal, C. Court, C. Morieux, AM Graulet, L. Sedel, D. Kuntz, MC. de Vernejoul, Meunier A. Cytokine release from marrow mononuclear cells is negatively correlated to cortical elasticity in non-osteoporotic postmenopausal women. Calcif Tissue Int 1998. 62(1):13-6.

99- R. Kania, A. Meunier, M. Hamadouche, L. Sedel, H. Petite. Addition of fibrin sealant to ceramic promotes bone repair: long-term study in rabbit femoral defect model. J Biomed Mater Res 1998; 43(1):38-45

100- L.Sedel, P.Bizot, R.Nizard, A.Meunier. Perspective on a 25 years experience with ceramic on ceramic articulation in total hip replacement. Seminars in Arthroplasty 9, N°2,123-134, 1998.

101- P. Bizot, R. Nizard, G. Socié, E. Glukman, J.Witvoet, L.Sedel. Femoral head osteonecrosis after bone marrow transplantation. Clin Orthop. Rel. Res. 357. 127-134. 1998.

102- L. Sedel, R.Nizard, P.Bizot. Massive osteolysis after ceramic on ceramic toptal hip arrthroplasty : Letter to the editor Clin.Orthop. Rel. Res. 349, 273-274, 1998.

103- L.Sedel, P.Bizot, R.Nizard, L.Banallec. Reprise des prothèses totales de hanche chez les patients de moins de 50 ans. Rev Chir Orthop, Suppl I, 84, 99-101, 1998.

104- A.Felten, N.Desplaces, R.Nizard, L.Sedel, P. Lagrange. Peptostreptococcus magnus osteoarticular infections after orthopedic surgery. 14 cases and pathogenicity factors. Pathol Biol (Paris), 46(6):442-8., 1998.

105- S.Louisia, M.Stromboni, A.Meunier, L.Sedel, H.Petite. Repair of a large segmental diaphyseal defect with coral. Influence of fresh bone marrow on osteogenesis and coral resorption. J Bone Joint surg , 81B, 719-724, 1999.

106- L.Sedel, H.Petite, P.Bizot, R.Nizard, A.Meunier. Biomatériaux et système vivant. Bull. Acad. Natle. Méd., 1999, 183, 3, 541-554.

107- JX. Lu, F.Prudhommeaux, A.Meunier, L.Sedel, Guillemin G. Effects of chitosan on rat knee cartilages. Biomaterials, 20, 1937-1944, 1999.

108- E. Arnaud, C.De Pollak, A.Meunier, L.Sedel, C.Damien, H.Petite. Osteogenesis with coral is increased by BMP and BMC in a rat cranioplasty. Biomaterials, 20(20):1909-1918, 1999.

109- M. Hamadouche, RS.Nizard, A. Meunier, P. Bizot, L.Sedel. Cementless bulk alumina socket : peliminary results at 6 years. J. Arthroplasty, 1999, 14(6), 701-707.

110- V.Bentolila, R.Nizard, P.Bizot, L.Sedel. Results of the repair of complete brachial plexus injuries. J. Bone Joint Surg (A). 81A, 1, 20-28, 1999.

111- L.Sedel. Editorial : joint disease , section dedicated to the Bone and Joint Decade. J. of Bone and Joint Surg. 81 B, 3:378, 1999.

112- L.Sedel, P.Bizot, M.Cohen-Solal, F.Mayou Benhamou, A.Meunier, H. Petite. Réponses cellulaires aux contraintes mécaniques. Table ronde Sofcot-Inserm Novembre 1998. Rev. Chir.Orthop.86,209-223,2000.

113- M. Hamadouche, R. Evaluation du caractère ostéoconducteur de verres bioactifs sous forme massive et en revêtement sur l’alumine. Rev Chir Orthop. 86(2) :162-72, 2000.

114- M.Hamadouche, R.Nizard, A.Meunier, L.Sedel. Fixation acétabulaire non cimentée de cupules en alumine massive. A propos de 62 prothèses totales hybrides à frottement alumine-alumine au recul moyen de 6 ans. Rev Chir Orthop. 86(2):474-81, 2000.

115- M.Hamadouche, L.Sedel. Ceramics in orthopaedics. J Bone Joint Surg Br. 2000 Nov;82(8):1095-9.

116- L.Sedel, R.Nizard, P.Bizot. Osteolysis and ceramic bearing surfaces. letter, J Bone Joint Surg Am. 2000 Oct;82-A(10):1519; discussion 1520-1.

117- P.Bizot, M. Larrouy, J.Witvoet, L.Sedel, R.Nizard. Press-fit metal-backed alumina sockets: a minimum 5-year followup study. Clin Orthop. 2000 Oct;(379):134-42

118- F.Prudhommeaux, M.Hamadouche, J.Nevelos, C.Doyle, A.Meunier, L.Sedel. Wear of alumina-on-alumina total hip arthroplasties at a mean 11-year followup. Clin Orthop. 2000 (379):113-22.

119- P.Bizot, L.Banallec, L.Sedel, R.Nizard. Alumina-on-alumina total hip prostheses in patients 40 years of age or younger. Clin Orthop. Rel Res 2000;(379):68-76.

120- L.Sedel. Evolution of alumina-on-alumina implants: a review. Clin Orthop. 2000 Oct;(379):48-54.

121- LD Dorr, HC Amstutz, TH.Mallory, CS Ranawat, L.Sedel, CA Sr Engh. Hip challenge s: what would you do ? Orthopedics. 2000 Sep;23(9):997-9.

122- L.Sedel. Ceramic bearings: America, where are you? Orthopedics. 2000 Sep;23(9):913-4.

123- H.Petite, V. Viateau, W.Bensaid, A.Meunier, C. de Pollak, M.Bourguignon, K.Oudina, L.Sedel, G.Guillemin. Tissue-engineered bone regeneration. Nat Biotechnol. 2000 Sep;18(9):959-63.

124- M.Hamadouche, RS Nizard, A.Meunier, L.Sedel. Cementless acetabular fixation of bulk alumina sockets. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2000 Sep;86(5):474-81.

125- M.Hamadouche, A.Meunier, DC Greenspan, C.Blanchat, JP Zhong, GP La Toorre, L.Sedel. Bioactivity of sol-gel bioactive glass coated alumina implants. J Biomed Mater Res. 2000 Nov;52(2):422-9.

126- M.Hamadouche, RS.Nizard, A.Meunier, C.Blanchat, L.Sedel. Osteoconductive properties of bioactive glasses in a bulk form and as a coating on alumina. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2000 Apr;86(2):162-72.

127 – SA.Redey, M.Nardin, D.Bernache-Assolant, C.Rey, P.Delannoy, L.Sedel. Behavior of human osteoblastic cells on stoichiometric hydroxyapatite and type A carbonate apatite: role of surface energy. J Biomed Mater Res. 2000 Jun 5;50(3):353-64.

128- L.Sedel. 2000-2010: bone and joint decade. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2000 Feb;86(1):9.

129- L.Sedel. Bone substitutes. Rev Prat. 2001;51(10):1049-51.

130- M.Hamadouche, A.Meunier, DC.Greenspan, C.Blanchat, JP Zhong, GP. La Torre,L.Sedel. Long-term in vivo bioactivity and degradability of bulk sol-gel bioactive glasses. J Biomed Mater Res. 2001 Mar 15;54(4):560-6.

131– JE.Nevelos, F.Prudhommeaux, M.Hamadouche, C.Doyle, E. Ingham, A.Meunier, AB.Nevelos, L.Sedel, J.Fisher. Comparative analysis of two different types of alumina-alumina hip prosthesis retrieved for aseptic loosening. J Bone Joint Surg Br. 2001 May;83(4):598-603.

132- A.Ferrari, D.Hannouche, K.Oudina, M.Bourguignon, A.Meunier, L.Sedel, H.Petite.

In vivo tracking of bone marrow fibroblasts with fluorescent carbocyanine dye.

J Biomed Mater Res. 2001 Sep 5;56(3):361-7.

133- D.Hannouche, H.Petite, L.Sedel. Current trends in the enhancement of fracture healing. J Bone Joint Surg Br. 2001 Mar;83(2):157-64.

134- P.Bizot, R.Nizard, S.Lerouge, F.Prudhommeaux, L.Sedel. Ceramic/ceramic total hip arthroplasty. J Orthop Sci. 2000;5(6):622-7.

135-M.Hamadouche , J.Witvoet , R.Porcher , A.Meunier , L.Sedel , R.Nizard. : hydroxyapatite-coated versus grit blasted femoral stem. J.Bone and Joint Surg 83 B , 2001 Sept. , 979-987.

136-P.Bizot , R.Nizard , M.Hammadouche , D.Hannouche , L.Sedel , Prevention of wear and osteolysis . Alumina on alumina bearing Clin Orthop. And rel. res. 393 , 85-93. 2001.

137-M.Hamadouche , P.Boutin , J.Daussange , M.E. Bolander , L.Sedel : Alumina on alumina total hip athroplasty a twenty year follow up study. J.Bone and Joint Surg A Jan. 2002

138.- F.Langlais, M.Kerboull, L.Sedel, RS.Ling : The “French paradox” : J Bone Joint Surg Br. 2003 Jan;85(1):17-20.

139- W.Bensaid, J.T. Triffitt, C.Blanchat, K.Oudina, L.Sedel, H.Petite : A biodegradable fibrin scaffold for mesenchymal stem cell transplantation : Biomaterials 2003 Jun;24(14):2497-502.

140- L.Cardoso, F.Teboul, L.Sedel, C.Oddou, A.Meunier : In vitro acoustic waves propagation in human and bovine cancellous bone. J Bone Miner Res. 2003 Oct:18(10:1803-12.

141 D.Hannouche, C.Nich, P.Bizot, A.Meunier, R.Nizard, L.Sedel : Fractures of ceramics bearings : history and present status : Clin Orthop. 2003 Dec;(417):19-26).

142- C.Nich, HS. Ali el, D.Hannouche, R.Nizard, J.Witvoet, L.Sedel, P. Bizot : Long term results of alumina-on-alumina hip arthrosplasty for osteonecrosis : Clin Orthop. 2003 Dec;(417):102-11.

143- JC.Clarke, M.Manaka, DD.Green, P.Williams, G.Pezzotti, YH. Kim, M.RIES, N.Sugano, L.Sedel, C.Delaunay, BB.Nissan, T.Donaldson, GA.Gustafson : Current status of zirconia used in total hip implants : J Bone Joint surg Am. 2003;85-A Suppl 4:73-84.

144- P.Bizot, F.Teboul, R.Nizard, L.Sedel : Scapulothoracic fusion for seratus anterior paralysis : J Shoulder Elbow Surg. 2003 Nov-Dec;12(6):561-5.

145- F.Lemonne, P.Bizot, R.Nizard, E.Van Gaver, GF. Penneçot, L.Sedel :Surgical treatment of a femoral agenesis : a case report Rev Chir Orthop Reparatrice Appa Mot. 2003 Nov;89(7)643-7.

146- L.Vastel, A.Meunier, H.Siney, L.Sedel, JP.Courpied : Effect of different sterilization processing methods on the mechanical properties of human cancellous bone allografts: Biomaterials. 2004 May;25(11):2105-10.

147- P.Bizot, D.Hannouche, R.Nizard, J.Witvoet, L.Sedel : Hybrid alumina total hip arthroplasty using a press-fit metal-back sock patients younger than 55 years.A six-to 11-years evaluation :J Bone Joint Surg Br. 2004 Mar;86(2):190-4.

148- RS.Nizard, R.Porcher, P.Ravaud, E.Van Gaver, D.Hannouche, P.Bizot, L.Sedel :Use of the Cusum technique for evaluation of a CT-based navigation system for total knee replacement : Clin Orthop. 2004 Aug;(425):180-8.

149- F.Teboul, P.Bizot, R.Kakkar, L.Sedel :Surgical management of trapezius palsy : J Bone Joint Surg Am.. 2004 Sep;86-A(9):1884-90.

150- S.Zylber, M.Larrouy, L.Sedel, R.Nizard: Distal femoral varus osteotomy for symptomatic genu valgum : long term results and review od the literature:Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2004 Nov;90(7):650-65.

151- V.Viateau, G.Guillemin, YC Yang, W.Bensaid, T.Reviron, K.Oudina, A.Meunier, L.Sedel, H.Petite : A technique for creating critical-size defects in the metatarsus of sheep foot in investigation of healing of long-bone defects : Am J Vet Res. 2004 Dec;65(12):1653-7.

152- D. Hannouche, M.Hamadouche, R.Nizard, P.Bizot, A.Meunier, L.Sedel : Ceramic in total hip replacement : Clin Orthop. 2005 Jan;(430):62-71.

153- L. Sedel, D.Hannouche, A.Meunier, DL. Avramoglou, H.Petite : Tissue engineering in the field of orthopaedics and traumatology Pathol Biol (Paris). 2005 Apr;53(3):129-30.

154- C.Nich, P.Bonin, L.Sedel : An uncommon form of delayed radio-induced brachial plexopathy Chir Main. 2005 Feb;24(1):48-51.

155- RS.Nizard, D.Biau, R.Porcher, P.Bizot, D.Hannouche, L.Sedel : A meta-analysis of patellar replacement in total knee arthroplasty.Clin Orthop Relat Res. 2005 Mar;(432):196-203.

156- W.Bensaid, K.Oudina, V.Viateau, E.Potier, V.Bousson, C.Blanchat, L.Sedel, G.Guillemin, H.Petite : De novo reconstruction of functional bone by tissue engineering in the metatarsal sheep model. Tissue Eng. 2005 May-Jun;11(5-6):814-24.

157- RS.Nizard, L.Sedel, D.Hannouche, M.Hammadouche, P.Bizot : Alumina pairing in total hip replacement. J Bone Joint Surg Br. 2005 Jun;87(6):755-8.

158- T.Hoc, L.Henry, M.Verdier, L.Sedel, D.Aubry, A.Meunier : Effect of microstructure on the

mechanical properties of Haversian cortical bone, Bone 2005 Dec 2.

159- D.Hannouche, H.Terai, J.R.Fuchs, S.Terada, S.Zand, B.A.Nasseri, H.Petite, L.Sedel, J.P.Vacanti : Engineering of Implantable Cartilaginous Structures from Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells.Tissue Eng. 2006 Dec 1.

160- D.Hannouche, A.Raould, R.S.Nizard, L.Sedel, H.Petite : Embedding of Bone Samples in Methylmethacrylate: A Suitable Method for Tracking LacZ Mesenchymal Stem Cells in Skeletal Tissues. J Histochem Cytochem. 2006 Nov 13.

161- G.Mathieu, F.Lemonne, C.H. Flouzar-Lachaniette, L.Sedel : Idiopathic tumoral calcinosis: two cases and review of the literature. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2006 Jun;92(4):358-63.

162- C.Nich, P.Bizot, R.Nizard, L.Sedel : Femoral reconstruction with impacted macroporous calcium phosphate ceramic in revision hip arthroplasty. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2006 Jun;92(4):343-50.

163- V. Viateau, G.Guillemin, Y.Calando, D.Logeard,K.Oudina, L.Sedel, D.Hannouche, V.Bousson, H.Petite : Induction of a barrier membrane to facilitate reconstruction of massive segmental diaphyseal bone defects: an ovine model. Vet Surg. 2006 Jul;35(5):445-52.

164-C.Nich, L.Sedel : Bone substitution in revision hip replacement. Int Orthop. 2006 Dec;30(6):525-31.

165- L.Sedel, A.Raould. Engineering aspect of alumina on alumina hip prosthesis.

Proc Inst Mech Eng [H]. 2007 Jan;221(1):21-7. Review.

166- Viateau V, Guillemin G, Bousson V, Oudina K, Hannouche D, Sedel L, Logeart-Avramoglou D, Petite H.Long-bone critical-size defects treated with tissue-engineered grafts: a study on sheep.J Orthop Res. 2007 Jun;25(6):741-9.

167- Tateiwa T, Clarke IC, Pezzotti G, Sedel L, Kumakura T, Shishido T, Yamamoto K.. Surface micro-analyses of long-term worn retrieved « Osteal » alumina ceramic total hip replacement.

J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2007 Nov;83(2):562-70.

168- Hannouche D, Terai H, Fuchs JR, Terada S, Zand S, Nasseri BA, Petite H, Sedel L, Vacanti JP.

Engineering of implantable cartilaginous structures from bone marrow-derived mesenchymal stem cells.Tissue Eng. 2007 Jan;13(1):87-99.

169- Potier E, Ferreira E, Meunier A, Sedel L, Logeart-Avramoglou D, Petite H..Prolonged hypoxia concomitant with serum deprivation induces massive human mesenchymal stem cell death.Tissue Eng. 2007 Jun;13(6):1325-31.

170- Cabanela ME, Sedel L.Papers presented at the closed meeting of the international hip society: editorial comment. Clin Orthop Relat Res. 2008 Feb;466(2):257. Epub 2008 Jan 10.

171- Zadegan F, Raould A, Bizot P, Nizard R, Sedel L.Osteonecrosis after allogeneic bone marrow transplantation.Clin Orthop Relat Res. 2008 Feb;466(2):287-93.

172- Nizard R, Pourreyron D, Raould A, Hannouche D, Sedel L.Alumina-on-Alumina Hip Arthroplasty in Patients Younger Than 30 Years Old. Clin Orthop Relat Res. 2008 Feb;466(2):317-23.

173– Sedel l. Letter to the Editor : Recognizing and Preventing Burnout among Orthopaedic Leaders.Clin Orthop Relat Res 2009, Jan 22

174– Degat MC, Dahri-Correja L, Lavigne F, Meunier A, Sedel L, Correia J, Petite H, Logaert-Avramoglou D. Benzylaminated dextran-modified hydrogels. A long terme bioactive TGF-beta1 carrier. J.Biomed Mater Res A.2009 Jan 15.

175- Degat MC, Dubreucq G, Meunier A, Dahri-Correia L, Petite H, Logaert-Avramoglou D. Enhancement of the biological activity of BMP-2 by synthetic dexttran derivatives. J. Biomed Mater Res A. 2009 Jan 88 (1) : 174-83.

176- Nich C, Marchadier A, Sedel L, Petite H, Vidal C, Hamadouche M. Decrease in particle osteolysis in ovarectomized mice. J Orthop Res. 2010 Feb;28(2):178-83.

177-Sedel L.: Total hip replacement current concept and basic sciences. Bull Acad Natl Med. 2010 Jan; 193(1):81-6; discussion 86-9

178 Cogan A, Nizard R, Sedel L.: occurrence of noise in alumina-on-alumina total hip arthroplasty. A survey on 284 consecutive hips. Orthop Traumatol Surg Res. 2011

179 Hannouche D, Zaoui A, Zadegan F, Sedel L, Nizard R Thirty years experience with alumina-on-alumina bearings in total hip arthroplasty..Int Orthop. 2011 Feb; 35 (2):207-13.

180 – Hannouche D, Delambre J, Zadegan F, Sedel L, Nizard R. is there a risk in placing a ceramic head on a previously implanted trunion? Clin Ortho Relat Res. 2010 Dec;468(12):3322-7.

181- Lernout T, Labalette C, Sedel L, Kormann P, Duteil C, Le Divenah A, Bertrand D, David S, Segouin C. Cost analysis in total hip arthroplasty ; experience of a teaching medical center located in Paris Orthop Traumatol Surg Res. 2010 Apr;96(2):113-23.

182- Kerner S, Migonney V, Pavon-Djavid G, Helary G, Sedel L, Anagnostou F.Bone tissue response to titanium implant modified with carboxylate and sulfonate group. J Mater Sci Mater Med. 2010 Feb; 21(2):707-15. Epub 2009 Nov 10.

183- Hannouche D, Devriese F, Delambre J, Zadegan F, Tourabaly I, Sedel L, Chevret S, Nizard R. Ceramic-on-ceramic THA Implants in Patients Younger Than 20 Years. Clin Orthop Relat Res. 2016 Feb;474(2):520-7

184- Sedel L. CORR Insights(®): do alumina matrix composite bearings decrease hip noises and bearing fractures at a minimum of 5 years after THA? Clin Orthop Relat Res. 2015 Dec;473(12):3803-5.

185-. Pitto RP, Garland M, Sedel L. Are ceramic-on-ceramic bearings in total hip arthroplasty associated with reduced revision risk for late dislocation? Clin Orthop Relat Res. 2015 Dec;473(12):3790-5.

186- Sedel L, Walter WL, Pitto RP. Clinical faceoff: Ceramic-on-ceramic THA: do the advantages outweigh the limitations? Clin Orthop Relat Res. 2014 Oct;472(10):2927-31.

187- Pitto RP, Sedel L. Periprosthetic Joint Infection in Hip Arthroplasty: Is There an Association Between Infection and Bearing Surface Type?

Clin Orthop Relat Res. 2016 Jun 1.

189 – Clinical Faceoff: I18nstability After THA: The Potential Role of the Bearing Surface.

Parvizi J, Sedel L, Dunbar MJ.

Clin Orthop Relat Res. 2018 Apr;476(4):678-683.

190 Ceramic-on-ceramic bearing: Recent progress and solved controversies.

Sedel L, Chappard D, Belzile EL.Orthop Traumatol Surg Res. 2021 Feb;107(1):102799.

García-Rey E, Sirianni R, García-Cimbrelo E, Sedel L. Hip Int. 2020 May;30(3):339-346.

Odri GA, Sanchez J, Sverzut JM, Laredo JD, Sedel L, Bizot P.Orthop Traumatol Surg Res. 2021 Feb;107(1)

Sedel L.Clin Orthop Relat Res. 2019 Feb;477(2):322-323.

Prix scientifiques :

ISTA : intenational society for technology in arthroplasty.

Life time achievement award : Paris 2009

Publication grand public :

– Chirurgien au bord de la crise de nerfs : Albin Michel éditeur 270 pages : octobre 2008

– Il faut sauver les malades. Albin Michel éditeur 230 pages avril 2011

Editeur Invité et livres scientifiques

– L. Sedel : Cahiers d’enseignement de la SOFCOT sur les biomatériaux. 25 1986

– L.Sedel : Le nerf périphérique. Pathologie et Traitement Chirurgical, 1 Vol., Masson Ed., 1988.

– L.Sedel Guest Editor Clinical Orthopaedic and Related Research sur : Brachial Plexus Palsy. 1988; 237

– L.Sedel Guest Editor .Clin. Orthop. Rel. Res.sur : Alumina Ceramic in Joint Arthroplasty. N° 282, 1992

-Hip Surgery Material and developments. Laurent SEDEL et Miguel CABANELA. Ed. Martin Dunitz London. 1 volume 405 pages.

– L.Sedel : Guest editor Clinical Orthopaedics and Related Research October 2000: 379

Vidéo d’Anne Mansouret sur facebook

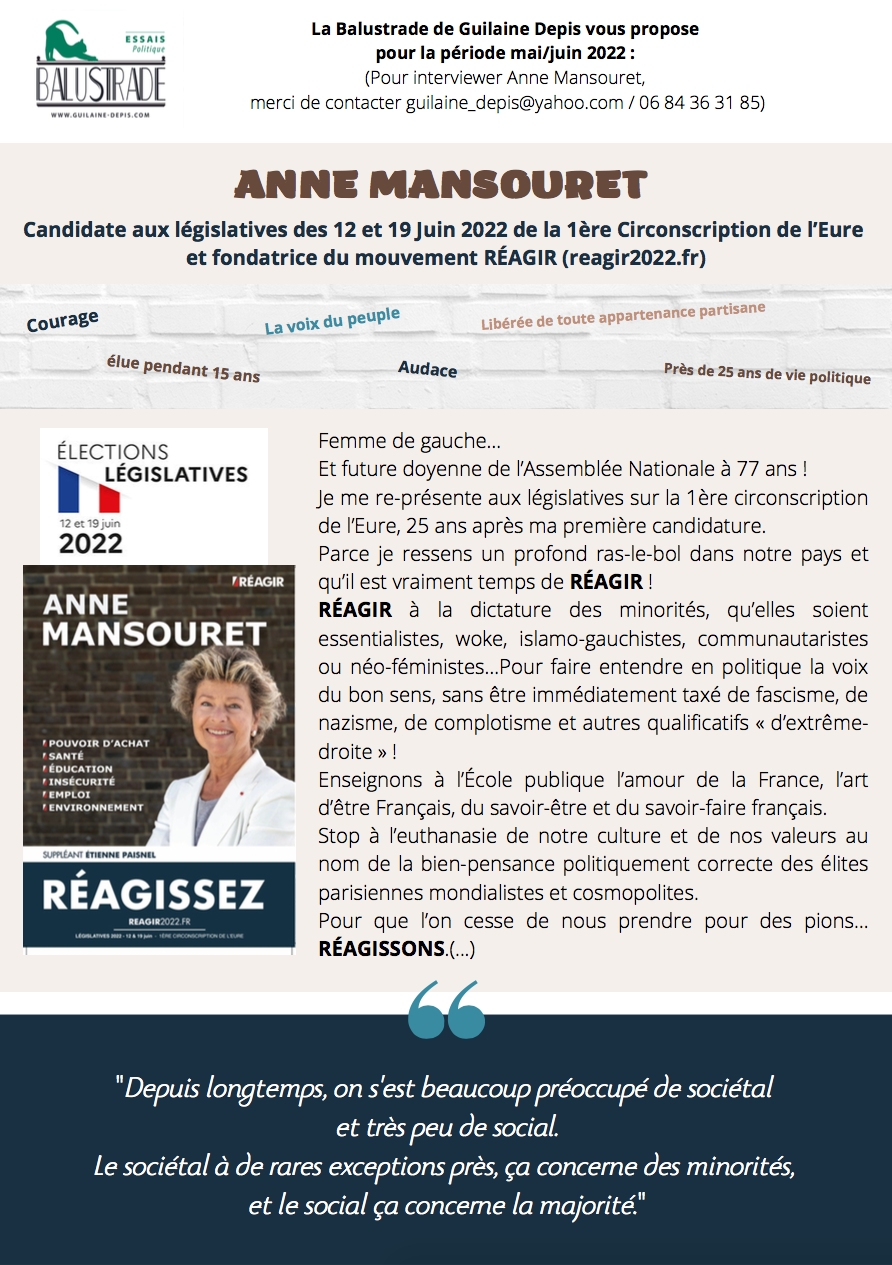

ANNE MANSOURET

ANNE MANSOURET

Retraitée

Exploitante de gites touristiques

Née à Téhéran (IRAN) en 1945, d’un père iranien de culture musulmane et d’une mère franco-belge. Arrivée en France en 1956, victime d’un coup de foudre (qui dure encore) pour D’Artagnan et Les Trois Mousquetaires !

Pensionnaire à Notre Dame de Verneuil, puis au Lycée Molière à Paris.

Etudes de Droit (ASSAS) et Institut d’Etudes Politiques de Paris.

De nationalité Française depuis 1966.

Divorcée. Mère de 3 enfants. Grand-mère de 6 petits-enfants.

Création et gérance pendant 30 ans de KID SERVICES société de services aux familles et aux entreprises, spécialisée dans la garde temporaire des jeunes enfants en Région Parisienne.

Promue Officier dans l’Ordre de La Légion d’Honneur le 14 juillet 2008 (au titre du Ministère du Travail) pour sa contribution à la création et à la mise au point du Chèque Emploi Service.

30 ans de carrière dans la communication à Paris en tant que responsable des relations presse du groupe Givenchy ; puis associée au sein de SDMC, agence de RP spécialisée dans l’évènementiel de prestige et la communication institutionnelle. Conseil indépendant de 1990 à 2001 en communication institutionnelle et image, puis interruption de toute activité professionnelle en 2001 pour se consacrer à ses mandats électifs.

PARCOURS POLITIQUE

A la tête d’une liste de socioprofessionnels dénommée « entreprendre pour l’emploi » dans le département de l’Eure en 1992.

Membre du BUREAU NATIONAL du PARTI RADICAL DE GAUCHE et Secrétaire Nationale aux entreprises (de 1996 à 2000)

Pendant 15 ans :

Conseillère générale de l’Eure, réélue en 2007 (Canton d’Evreux – Est)

Vice-Présidente du Conseil général (groupe Socialiste et apparentés) Membre de la 5ème commission (Economie, agriculture, environnement)

Présidente du COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE DE L’EURE (C3E) puis de EURE EXPANSION

Elue au CONSEIL REGIONAL DE HAUTE NORMANDIE en mars 2004 ; réélue en 2010 (groupe Socialiste et apparentés) Membre de la 5ème Commission (Economie, agriculture)

Administrateur et vice-présidente de la SAFER de HAUTE-NORMANDIE et de EAD (Eure Aménagement Développement) ; administrateur de la SANEF (autoroutes)

Candidate malheureuse à trois reprises (en 1997, 2002 et 2007) du PS/PRG aux élections législatives dans la 1ère circonscription de l’Eure contre le RPR Jean-Louis Debré, puis contre l’UMP Bruno Le Maire.

La vie de l’immobilier

La vie de l’immobilierPropos recueillis de Yannick URRIEN

Guillaume Millo : « Il ne faut plus avoir une vision à court terme, mais il faut développer une vision au-delà de sa propre existence. »

Guillaume Millo est issu de l’École Supérieure des Ingénieurs des travaux de la construction de Caen, dont il est sorti major de l’option Bâtiment en 2002. Tour à tour ingénieur, chef de projet (Cari Méditerranée), il est devenu directeur de grands projets (Fayat Bâtiment – Provence) puis directeur d’agence (Fayat Bâtiment – Var) et expert en réhabilitations exceptionnelles (président de Infinity-M). Il est le fondateur de Rehearth. Guillaume Millo vient de publier un livre intitulé « Réhabiliter son bien immobilier comme un pharaon contemporain », qui s’adresse aux investisseurs institutionnels, aux promoteurs privés, aux bailleurs ou fonds d’investissement dans l’immobilier, mais aussi à toute personne qui souhaite se lancer dans une réhabilitation.

L’Hebdo-Bourseplus : La problématique de la réhabilitation d’un bien immobilier va se poser de plus en plus, notamment en raison des contraintes inhérentes à la loi Climat. Vous estimez que tous les investisseurs doivent avoir la culture d’un maître d’ouvrage et que ce n’est finalement pas si compliqué…

Guillaume Millo : Exactement. N’importe qui peut revêtir l’habit ou la fonction de maître d’ouvrage, encore faut-il avoir une vue d’ensemble et une connaissance du processus pour savoir les différentes étapes dans le choix des partenaires. C’est ce qui, généralement, freine le maître d’ouvrage qui n’a pas l’expérience des opérations de construction. Actuellement, notamment avec la loi Climat, la réhabilitation devient nécessaire. Il faut savoir que le béton et l’acier sont responsables de 10 % des gaz à effet de serre et l’on s’aperçoit très rapidement que réhabiliter un bâtiment permet de récupérer une structure existante. Donc, on consomme moins de ressources que si l’on construisait du neuf. Il y a surtout la notion de transmission d’une valeur patrimoniale : on prend le cadeau de nos anciens, on participe à sa modernisation et l’on transmet aux générations futures un bien réhabilité.

Pourtant, on parle beaucoup de l’explosion du coût des matières premières…

J’ai fait cet exercice avec une entreprise de travaux et l’on s’est aperçu qu’entre 2019 et 2022, le coût de construction a augmenté de 20 %. La nouvelle réglementation énergétique contribue aussi à augmenter le coût des constructions, parce que nous avons des matériaux plus écologiques et plus vertueux. On a beaucoup d’énergies renouvelables et cela contribue également à augmenter le coût des constructions.

Quels sont les pièges dans lesquels les propriétaires tombent plus souvent ?

C’est souvent le fait de donner les clés de l’opération directement à un architecte. Cela n’enlève en rien les compétences de l’architecte mais, par méconnaissance du processus, on laisse l’architecte tout faire, alors qu’il va avoir une vision un peu décalée du bâtiment par rapport aux besoins réels du maître d’ouvrage. L’architecte ne va pas se placer dans l’utilisation quotidienne du bâtiment. Il est nécessaire de développer une vision humaine, une vision d’éternité, il est nécessaire de retrouver l’esprit des anciens bâtisseurs. Il ne faut plus avoir une vision à court terme, mais il faut développer une vision au-delà de sa propre existence et sortir de cette idée de marchand de biens. Donc, il y a une vision du bien qui est propre au maître d’ouvrage. Ensuite, il faut partager cette vision avec l’architecte qui va produire un travail de création par rapport à ce besoin qui est émis par un maître d’ouvrage. La première étape n’est pas de trouver un architecte, mais de développer une vision et de partager ce besoin avec l’architecte qui va développer le travail de création.

La multiplication des lois et des textes réglementaires peut-elle effrayer les investisseurs ?

On est dans un monde qui se complexifie. C’est vrai, on risque de réserver le marché de l’investissement immobilier à une élite. C’est pour cela que j’ai voulu vulgariser le processus de réhabilitation en créant une méthode de pilotage, car ce n’est pas très compliqué. C’est accessible à tous et il suffit de piloter des gens qui ont une compétence technique. Ce sont les architectes qui sont sous la contrainte des réglementations pour concevoir des projets qui soient conformes aux réglementations et aux évolutions futures.

Concrètement, comment procéder ?

D’abord, il faut avoir une vision et se dire pourquoi on veut réhabiliter : est-ce pour une simple opération de marchand de biens ? Est-ce pour louer le bien ? Est-ce pour y vivre ? Est-ce pour transmettre le bien aux générations suivantes ? Il faut avoir un diagnostic précis du bien. Pour cela, on fait appel à des bureaux spécialisés pour avoir une photographie de l’état du bien. Ensuite, on développe une faisabilité, notamment sur le coût des travaux et leur durée. Puis on rédige un cahier des charges qui permet de désigner un architecte qui sera en charge de concevoir le bien. Avant de faire la demande d’autorisation de construire, on vérifie avec les artisans que le coût soit compatible avec le budget, pour évacuer très vite le problème financier. Enfin, on fait toutes les déclarations préalables. Mais, ce qui est le plus important, c’est la vision que l’on veut avoir de son bien.

Que pensez-vous de ces sociétés qui prennent en charge tous les travaux moyennant une commission ?

Dans ces métiers, il faut faire une différence entre l’assistance déléguée à maîtrise d’ouvrage et l’assistance à maître d’ouvrage, qui n’est pas déléguée, mais qui sert de conseil. L’assistant va accompagner l’investisseur dans tout le processus, mais l’investisseur a toujours la dernière décision. L’assistant sert simplement à aiguiller l’investisseur dans tout le processus, parce qu’il a une bonne connaissance du métier, pour éviter de tomber dans certains pièges. Je préfère cette deuxième méthode, parce que j’aime bien que le maître d’ouvrage reste propriétaire de son projet et qu’il endosse cette responsabilité. Se faire accompagner par un assistant maître d’ouvrage, cela a vraiment un sens.

Guillaume Millo : « Il ne faut plus avoir une vision à court terme, mais il faut développer une vision au-delà de sa propre existence. »

Guillaume Millo : « Il ne faut plus avoir une vision à court terme, mais il faut développer une vision au-delà de sa propre existence. »L’invité de Yannick Urrien du jeudi 19 mai 2022

Guillaume Millo est issu de l’École Supérieure des Ingénieurs des travaux de la construction de Caen, dont il est sorti major de l’option Bâtiment en 2002. Tour à tour ingénieur, chef de projet (Cari Méditerranée), il est devenu directeur de grands projets (Fayat Bâtiment – Provence) puis directeur d’agence (Fayat Bâtiment – Var) et expert en réhabilitations exceptionnelles (président de Infinity-M). Il est le fondateur de Rehearth. Guillaume Millo vient de publier un livre intitulé « Réhabiliter son bien immobilier comme un pharaon contemporain », qui s’adresse aux investisseurs institutionnels, aux promoteurs privés, aux bailleurs ou fonds d’investissement dans l’immobilier, mais aussi à toute personne qui souhaite se lancer dans une réhabilitation.

Denis Marquet a été le 17 mai 2022 l’invité de Christophe Medici sur Dynamic Radio :

https://le-7-10.fr/shows/vivons-coaches/