Pour télécharger le premier argumentaire en version PDF sur Hadlen Djenidi, merci de cliquer ICI

Pour télécharger le premier argumentaire en version PDF sur Hadlen Djenidi, merci de cliquer ICI

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Hadlen Djenidi : L’Alchimiste des Mots

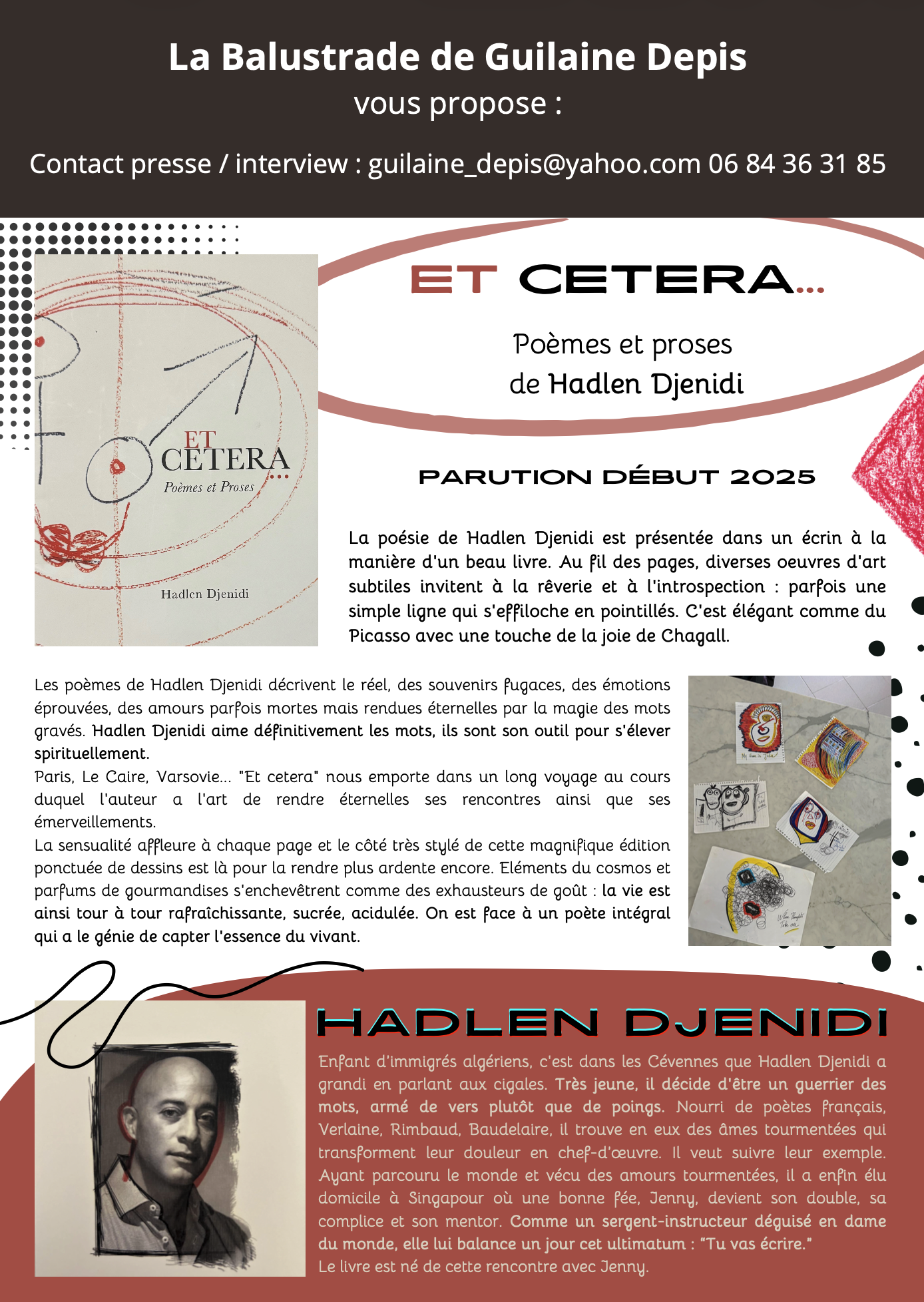

Hadlen Djenidi : L’Alchimiste des MotsDès l’entrée dans Et cetera… (Poèmes et proses), le Prologue donne le ton. Hadlen Djenidi ne vient pas nous chercher avec des mélodies doucereuses, mais avec l’urgence d’une « mémoire fortuite ». Le poète est un possédé, « interpellé » par les mots, dont il « ne connaît ni le début, ni la fin ». Il ne contrôle pas, il incarne : « entre en moi et je deviens cet autre ! » C’est puissant, presque chamanique. On est loin du petit lyrisme égoïste ; on entre dans un laboratoire alchimique où l’identité se transmute.

Cette quête de l’autre soi est le fil rouge. Dans Anamorphose, le miroir ne renvoie pas une image nette, mais un « brouillard », un « autre vêtu d’opaque buée » qui « rugit dans la sueur de mon reflet ». La formule est magnifique de violence contenue. Le moi est une créature instable, « un tout vêtu de rien », une « exhalaison ». C’est une vision angoissante et profondément honnête de la condition humaine.

Hadlen Djenidi excelle à trouver la grâce dans le conflit. Ainsi Flora : la fleur est « aussi fragile qu’un souhait », mais elle « fleurit à contre-courant ». C’est la devise du poète, et peut-être de tout artiste dans un monde « féroce ». C’est dans cette tension que naît la beauté, une beauté qui n’élude pas le combat.

Même les décors les plus triviaux deviennent des scènes existentielles. L’évocation du bistrot n’est pas une simple peinture de genre nostalgique. C’est un « monde à part, triste aparté », un lieu où l’humanité se réfugie dans le cliquetis des « flipper » et le grésillement d’un « vieux poste de télé ». L’auteur y capture l’âme des solitudes modernes avec une justesse qui fait mal.

Et puis, il y a ce moment de génie dans Papier buvard, où le processus créatif, fait de « Fautes, ratures », est interrompu par la soudaine collision d’un « rossignol » sur la baie vitrée. L’image est fulgurante. Soudain, le monde extérieur, sauvage et libre, vient se cogner à la cage de verre de l’écriture. Le poète, enfermé dans son labeur, « voit l’extérieur et ma liberté ». C’est tout le drame de l’artiste résumé en une scène.

Ne vous y trompez pas, derrière les thèmes de la nature et de l’amour, le véritable sujet de ce livre, c’est le langage lui-même. Exutoire en est le manifeste. C’est un poème-rasade, un débit incontrôlable qui célèbre et questionne la matière première du poète : « Des mots, toujours des mots ! ». « Des mots qui piquent/ Et poétique. / De simple mots, / Quelques grands mots, » Djenidi désacralise et resacralise dans la même respiration. Il reconnaît la vanité potentielle des mots (« rien que des mots ») tout en affirmant leur puissance fondamentale.

Cette quête du verbe culmine dans une interrogation spirituelle. Dans Flora, il demande :

Et la beauté m’appelle,

Quand le divin m’interpelle !

Suis-je la vie ? Dans toute sa poésie ?

La réponse n’est pas donnée, elle est vécue dans l’acte d’écrire. Jusqu’à cette confession troublante de Métamorphose : « Je suis un saint aussi malsain que le divin ! ». Voilà une formule qui claque comme un étendard. Elle résume à elle seule l’ambition de cette poésie : embrasser la contradiction, chercher le sacré dans les zones troubles de l’être.

Et Cetera s’achève sur Oblation, un poème dur, sans fard, qui révèle « l’enfant de Malchance, Privé d’innocence ». La blessure originelle est ici racontée avec une brutalité glaçante :

Quand les gamins jouaient,

Je me faisais frapper.

Habitué au coup,

assidu comme un toutou.

Pire est la résignation intériorisée : l’enfant se convainc que cette douleur était « bien normal » et « bien méritée ». De cette crucifixion intime naît le salut. Acculé dans « le coin du mur », il découvre « l’azur des autres contrées » et trouve son arme absolue : l’imagination. Pour « fuir l’horreur », il se met à « danser, dans la nuit en secret » et, surtout, à réciter « à tue-tête, de jolis poèmes sur des airs de fête ». Cette clé de voûte sombre de l’édifice révèle la source de cette écriture qui cherche à la fois à panser et à révéler. La poésie n’est plus un simple choix esthétique ; elle est une cicatrice et un chant de guerre, une oblation où l’on offre sa douleur pour en faire une liturgie personnelle.

Et Cetera n’est pas un doux bain de poésie. C’est un miroir brisé tendu vers soi. En refermant ce livre, on comprend que chaque vers, chaque interrogation sur les mots, chaque recherche de beauté est irriguée par cette source première : la nécessité vitale de transformer le plomb de la souffrance en l’or fragile d’un « poème de printemps ». C’est un premier recueil qui possède la force et l’audace des œuvres nécessaires. On lui pardonne tout, les raideurs comme les excès, devant l’authenticité criante de sa voix. Hadlen Djenidi est un auteur à suivre, absolument.

Hadlen Djenidi, Et cetera… Poèmes et proses, 2023, Write Editions.

J’ai déjà parlé d’un poète inconnu, qui publié à compte d’auteur son premier recueil, imprimé à Singapour. Hadlen Djenidi est venu à une soirée poésie le mardi 25 mars, dans une petite salle du Café de la Mairie – le seul café de la place Saint-Sulpice à Paris dans le 6ème. Bien que les voix résonnent, l’endroit était dimensionné pour la quinzaine de participants.

Une seule poétesse française, un éditeur de droite (si j’ai bien compris), un travailleur aux archives de l’Armée, une Roumaine de gauche et une traductrice fan de Russie qui parle poutinien, une directrice d’agence de voyage avenue de l’Opéra en retraite, un affable gardien reconverti au musée au Louvre, le médecin Eric Durand-Billaud, dont j’ai chroniqué L’amputation – et quelques autres. Avec Guilaine Depis l’invitante, attachée de presse de l’auteur.

Hadlen Djenidi est un homme gentil. Orphelin de sa mère, puis de son père, de trop bonne heure, il est en carence d’affection et ressent très fort les émotions. Il a lu quelques poèmes, voulant omettre les plus sentimentaux, mais ce sont les meilleurs, avec ceux sur la nostalgie du papier buvard des écritures d’enfance à la plume sergent-major – et Guilaine en a lu pour lui. Né d’un père algérien, élevé dans les Cévennes, il a quitté la France à 19 ans pour œuvrer dans la vente de produits français de luxe en Asie, LVMH et Richemont surtout.

Il est venu avec son amie Jenny, son bon génie. Ils viennent de passer deux ans en Australie avant de rejoindre Singapour, d’où elle est originaire. Halden me dit qu’il va créer un site pour mettre des informations personnelles et de contexte pour promouvoir son livre, et qu’il finira un roman, commencé il y a trois ans. Je ne connaissais rien de tout cela il y a trois mois, lorsque j’ai chroniqué sa poésie, le recueil Et cetera, un bel « objet-livre », soigneusement édité.

Les canapés du café, au tarama trop rose et au saumon trop sec, étaient un peu mous, mais la part de quiche et sa salade sur assiette était confortable. Surtout avec le champagne bien frais Deutz dont l’assemblée a englouti plusieurs verres en écoutant se distiller les vers.

Hadlen Djenidi, Et cetera… Poèmes et proses, 2023, autoédition www.writeeditions.com 114 pages, €15.00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Pour trouver le livre (qui n’est pas chez les vendeurs en ligne), demandez à l’attachée de presse en France (mél ou texto plutôt qu’appel) :

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Hadlen Djenidi : La poésie comme miroir et résilience dans l’ère du désenchantement

Hadlen Djenidi : La poésie comme miroir et résilience dans l’ère du désenchantementDans Et cetera… Poèmes et proses, Hadlen Djenidi offre une œuvre lumineuse et tourmentée, où les mots transcendent les blessures pour explorer l’existence dans toutes ses nuances. Entre fulgurances intimes et interrogations universelles, il réinvente la poésie comme un acte de résistance et une quête de sens dans un monde fragmenté.

Un poète forgé par la douleur et l’exil

Hadlen Djenidi est né dans les Cévennes, au sein d’une famille algérienne ayant émigré dans les années 1960. Ce double héritage, culturel et identitaire, irrigue son œuvre poétique : « Cache tes racines pour survivre, mais ne les oublie jamais », écrit-il dans son récit autobiographique. Mais son enfance est marquée par la violence : celle d’un demi-frère tyrannique, dont les abus façonnent une part sombre de son identité. C’est l’écriture qui devient alors son refuge :

« Les coups ? Je les transforme en alexandrins.

La douleur devient mon encre, la peur mon inspiration. »

Comme Rimbaud, qui sublimait ses errances dans Une saison en enfer, ou Sylvia Plath, qui transfigurait ses souffrances dans Ariel, Djenidi fait de son vécu un matériau brut qu’il polit avec une maturité saisissante.

Quand l’ordinaire devient sublime

Avec In Extremis, Djenidi peint une scène quotidienne, celle d’un arrêt de bus sous la pluie, pour en faire une métaphore de l’absurde et de l’attente.

« La foule se défoule en se taisant sous le porche

Et elle épie les bus qui passent et qui s’effacent. »

Ce tableau, à la fois mélancolique et universel, n’est pas sans rappeler les Tableaux parisiens de Baudelaire, où la ville devient le théâtre des grandes tragédies intérieures. La pluie, omniprésente dans le poème, est à la fois un motif d’humiliation et de révélation : elle colle à la peau, elle isole, mais elle force aussi le regard à se poser sur l’autre, comme lorsque le poète offre un sourire à la vieille dame qui crie.

Une poésie de création et de transmission

Dans Papier Froissé, Hadlen Djenidi exprime une déclaration d’amour à l’écriture :

« Je veux flatter la vie des gens et leurs secrets,

Être un géniteur de bonheur sur du papier froissé. »

Ici, la poésie devient une arme pour capter l’éphémère et le rendre éternel. Ce désir de transcender le temps rappelle Mallarmé : « Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre. » Mais là où Mallarmé célébrait une poésie hermétique, Djenidi revendique une écriture accessible, tournée vers l’autre, presque militante.

Son ambition est d’écrire « avant que le temps m’emporte », de transformer ses doutes et ses blessures en quelque chose d’universel. Ce faisant, il s’inscrit dans la lignée de Pablo Neruda, dont les Odes élémentaires chantaient les objets du quotidien pour en révéler la beauté cachée.

Le mythe réinventé : entre mémoire et critique

Dans Genèse, Djenidi revisite le récit biblique avec une audace qui lui est propre :

« Bibelots de genèse, et la voûte céleste se tut !

Qui aurait pu croire en de tels déboires ? »

En imaginant un dialogue entre Dieu et le diable, il interroge les notions de pouvoir, de justice et de responsabilité :

« L’enfer est mon royaume et je m’y sens protégé ! »

Ce poème rejoint les grandes œuvres critiques comme Le Paradis perdu de Milton ou Candide de Voltaire, où les récits classiques sont détournés pour questionner les dogmes religieux ou moraux. Chez Djenidi, cette réécriture devient une manière de réconcilier les mythes anciens avec les problématiques contemporaines.

L’intime comme champ de bataille : quand l’amour brûle

Dans Cruel Duel, le poète explore les contradictions du désir et de la domination :

« Tes mains chaudes se nichent entre les miennes,

Et le vent simplement nous coiffe de délicats baisers. »

Ce poème, mêlant douceur et violence, évoque les ambivalences de l’amour, où l’abandon devient à la fois une libération et une aliénation. L’intensité émotionnelle et charnelle qui s’en dégage rappelle les Sonnets de Shakespeare ou les poèmes de Verlaine, où la passion est à la fois salvatrice et destructrice.

Pourquoi la poésie est toujours essentielle

Dans une époque où l’attention est absorbée par les écrans et les flux d’informations, la poésie offre une respiration, une pause. Elle permet de redonner du poids aux mots et de reconnecter avec les émotions profondes. Hadlen Djenidi l’exprime parfaitement :

« Je veux vivre au subjonctif,

Fuir les méandres du vent passif. »

Comme Baudelaire, Lorca ou Prévert, il démontre que la poésie est intemporelle parce qu’elle interroge ce qui est fondamental : l’amour, la mort, le passage du temps. Dans Et cetera…, chaque poème est une tentative de capturer l’essence de ce qui nous échappe, tout en offrant une vision profondément humaine et accessible.

Une voix singulière et contemporaine

Et cetera… Poèmes et proses est bien plus qu’un recueil de poésie : c’est une traversée de l’âme humaine, un dialogue avec les grands auteurs du passé, et une réponse aux incertitudes du présent. Hadlen Djenidi, par sa plume vibrante et sa capacité à transcender le quotidien, s’affirme comme un héritier des grandes voix poétiques, tout en mettant en exergue une identité profondément contemporaine.

Ce livre est une invitation à croire encore au pouvoir des mots, à leur capacité de guérir, d’émouvoir et de changer le monde. À lire, à ressentir et à partager. Yves-Alexandre JULIEN

La poésie revient à étendre l’expérience esthétique individuelle à l’échelle de tout un chacun. En dépit de la variété des gens auxquels elle s’adresse, observe Dante, la puissance cachée de la poésie réside dans la conviction intime qu’elle fut inventée pour parler d’amour – per dire d’amore. Hadlen Djenidi parle effectivement d’amour. Mais pas seulement. Il est aussi question d’un voyage, celui qu’il propose au lecteur, de son Prologue à l’Oblation finale. Et Cetera…

La poésie revient à étendre l’expérience esthétique individuelle à l’échelle de tout un chacun. En dépit de la variété des gens auxquels elle s’adresse, observe Dante, la puissance cachée de la poésie réside dans la conviction intime qu’elle fut inventée pour parler d’amour – per dire d’amore. Hadlen Djenidi parle effectivement d’amour. Mais pas seulement. Il est aussi question d’un voyage, celui qu’il propose au lecteur, de son Prologue à l’Oblation finale. Et Cetera…

Le droit du bonheur

Une société courtoise et élégante ne peut être dissociée de la constitution des formes poétiques, à tel point que ces dernières revêtent un caractère spécifiquement littéraire pour chaque époque. Dit comme cela, c’est un peu déclamatoire, certes ; mais il suffit de lire deux ou trois alexandrins et quelques haïku pour y voir l’esprit de la poésie se révéler d’une conception si large et si généreuse qu’aucun lecteur de bonne foi ne peut nier certaines évidences, en particulier celle qu’existe différents types de poésie, au point qu’à la fin du XIXe siècle, elle devient l’excellence de l’absolu littéraire.

Nul davantage que les poètes n’ont plus simplement et plus radicalement posé la question primordiale de l’écriture, c’est-à-dire de la nature, mais aussi de la raison d’un comportement de ce qui est d’abord une façon d’être au monde, en soi une philosophie. C’est en cela que les textes de Hadlen Djenidi enchantent, car ils répondent à la question de savoir ce qu’est un poète autrement qu’en jouant à cache-cache avec les images. Il est ici question d’un art de l’expression visant à suggérer une harmonie du langage par rythmes ; à travers l’ensemble de ses textes, se dessine une histoire qui s’épanouit comme un langage autonome et se dégage lentement de l’écriture proprement littéraire, pour aboutir à l’éclosion d’un indéniable plaisir au fur et à mesure de la lecture. Le poème a soudain tous les droits. A commencer par celui du bonheur.

Réconciliation avec l’envie

Le poète n’a que sa plume – ou/et sa parole – pour éclairer le monde ; il éclaire aussi par analogie le passage de soi à autrui en transmettant le mystère des choses. Le devoir du lecteur est de lire et relire afin de s’imprégner des correspondances symboliques destinées à son imaginaire. C’est précisément ce que réussit Hadlen Djenini, maintenant l’équilibre entre ses vers et autrui (le lecteur). Sa poésie donne à l’espoir un avenir – ou l’inverse : un avenir à l’espoir – telle une petite lueur dont on se rapproche en lisière des forêts. Une question essentielle perdure toutefois. Que se cache-t-il véritablement sous les mots dans une époque d’enfouissement nihiliste et de récession idéologique ? Quelles qualités ? … Quelles vérités ?… Quelle densité révèlent-t-ils ?…

« Jongleur de mots, prêcheur de faux ;

Tu m’as vendu ton bonheur,

Sur une rue comblée de monde.

Tu m’as souri tu es un voleur,

j’ai guetté ton regard qui gronde. »

Nul ne saura jamais vers quel voyage intérieur mène la poésie, car les multiples trajectoires qui y conduisent sont indépendantes à chacun de nous. Seul le poète s’approche en parcourant les abords du chemin. C’est ce que propose Hadlen Djenini : ses observations introduisent à une délicate compréhension du monde, des passions et des désirs qui ondulent sous la surface. En poèmes ou en prose, ses textes sont une invitations. « Tournons en rond comme des ricochets d’étoiles filantes et buvons la nuit ! » Ou encore ceci : « Quelques marmottes et de curieux écureuil veillent sur la dernière heure du vent léger […] » Manière de se réconcilier avec la vie. Mieux, avec l’envie.

Dernier mot et ultime confidence… La poésie est un savoureux mélange de culture et de ressentis grâce auxquels les poètes s’efforcent d’exprimer leur âme. Le travail de chacun d’entre eux est proche d’un nouvel Adam. Avec lui le monde recommence une nouvelle fois, telle l’aurore sans cesse renouvelée au bénéfice de l’heureuse surprise qui exalte joies et sentiments en des vers rappelant certaines mélodies. Ce sont ces effusions subjectives et leurs interprétations universelles qui en font de séduisantes illuminations. « Ma naissance est une parjure sur cette terre sans augure /Forcément j’étais/Passablement je suis/Heureusement je deviendrai tout ce que j’ai rêvé d’être/Un être d’ailleurs, un Vénusien voyageur. » Et Cetera…

Dernier mot et ultime confidence… La poésie est un savoureux mélange de culture et de ressentis grâce auxquels les poètes s’efforcent d’exprimer leur âme. Le travail de chacun d’entre eux est proche d’un nouvel Adam. Avec lui le monde recommence une nouvelle fois, telle l’aurore sans cesse renouvelée au bénéfice de l’heureuse surprise qui exalte joies et sentiments en des vers rappelant certaines mélodies. Ce sont ces effusions subjectives et leurs interprétations universelles qui en font de séduisantes illuminations. « Ma naissance est une parjure sur cette terre sans augure /Forcément j’étais/Passablement je suis/Heureusement je deviendrai tout ce que j’ai rêvé d’être/Un être d’ailleurs, un Vénusien voyageur. » Et Cetera…

Jérôme ENEZ-VRIAD

© Février 2025 –Esperluette Publishing & Bretagne Actuelle

Et Cetera, poèmes et proses de Hadlen Djenini – Write Éditions

Hadlen Djenidi, Et cetera… Poèmes et proses, auto-édition, 2024.

Hadlen Djenidi, Et cetera… Poèmes et proses, auto-édition, 2024.