EMPAN, Prendre la mesure de l’humain

Des femmes et des hommes : un enjeu pour le social ? numéro 65, revue trimestrielle mars 2007

Notes de lecture

Les gardiens du silence

Cachard, C. 2006. Paris, Editions Des femmes 208 p.

C’est ce très beau titre qu’a choisi Claudie Cachard pour son second livre qui vient d’être réédité aux Editions Des femmes. Claudie est psychiatre et psychanalyste, et anime depuis maintenant vingt cinq ans le groupe Corps Psychose Psychanalyse.

Comment rencontrer ceux qui se taisent radicalement n? Comment donner une place psychanalytique à ce qui se dit en silence ? Ce sont les questions que posent ce livre.

Mais les Gardiens du silence, c’est d’abord une écriture qui nous prend par la main et nous emmène vers les lieux où la parole est vacante. Nous n’y sommes pas seuls. L’auteur est là, bordant les espaces en même temps qu’elle les approche ou les désigne. Par cette écriture singulière, précise, ne fuyant aucun détour et comme portant le lecteur, ce sont des lieux singuliers que notre lecture arpente et découvre.

C’est ainsi que garder le silence se retourne, et nous entendons alors combien il est possible d’être gardé par le silence. On pourrait dire aussi « veillé par le silence » et rejoindre ainsi le titre que ce livre porte dans sa traduction hongroise : « Les Veilleurs du silence »…

Ce que Claudie soutient est à la frange, au bord de la psychanalyse et aborde « les zones limites où le corps fait psychisme et où le psychisme fait corps » et « le fonctionnement psychique de dernière chance s’acharnant à traiter l’intraitable ». Le livre étudie les réponses psychiques que chacun a construites dans les situations extrêmes, et cherche à « reconnaître certaines analogies concernant les réponses fantasmatiques dont disposent les humains face à la souffrance grave et à l’irrémédiable. »

La question d’être le seul survivant, la culpabilité qui en résulte, mais aussi la toute-puissance qu’on trouve à se construire soi-même comme une crypte ou un tabernacle protégeant ses morts pas morts.

L’auteur ne refuse pas les questions, mais au contraire les considère chacune et les met à plat, envisage les dénis, les protections, la jouissance liée à la souffrance, « la terreur toute proche de la jouissance » ou la frontière « de l’horreur au sublime ».

Le livre a dix-sept ans. Il est étonnamment jeune et frais, adolescent peut-être. Il rejoint à sa manière propre certaines recherches actuelles et thérapeutes ayant longuement fréquentés les psychotiques, et donne son éclairage particulier et original sur ces questions difficiles.

Blandine Ponet

Lorsque, dans le cours des années soixante-dix, je suis revenue des Etats-Unis avec un manuscrit de critique féministe, chose nouvelle à cette époque, les éditeurs à qui je le montrai le refusèrent, non pas avec la lettre polie qui accompagne généralement un refus, mais avec violence et parfois des insultes. Seules les Editions Des femmes l’acceptèrent en deux jours et le publièrent aussitôt.

Lorsque, dans le cours des années soixante-dix, je suis revenue des Etats-Unis avec un manuscrit de critique féministe, chose nouvelle à cette époque, les éditeurs à qui je le montrai le refusèrent, non pas avec la lettre polie qui accompagne généralement un refus, mais avec violence et parfois des insultes. Seules les Editions Des femmes l’acceptèrent en deux jours et le publièrent aussitôt. Lorsque, dans le cours des années soixante-dix, je suis revenue des Etats-Unis avec un manuscrit de critique féministe, chose nouvelle à cette époque, les éditeurs à qui je le montrai le refusèrent, non pas avec la lettre polie qui accompagne généralement un refus, mais avec violence et parfois des insultes. Seules les Editions Des femmes l’acceptèrent en deux jours et le publièrent aussitôt.

Lorsque, dans le cours des années soixante-dix, je suis revenue des Etats-Unis avec un manuscrit de critique féministe, chose nouvelle à cette époque, les éditeurs à qui je le montrai le refusèrent, non pas avec la lettre polie qui accompagne généralement un refus, mais avec violence et parfois des insultes. Seules les Editions Des femmes l’acceptèrent en deux jours et le publièrent aussitôt.

Dans le Monde du 9 mars 2007,

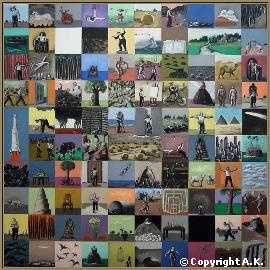

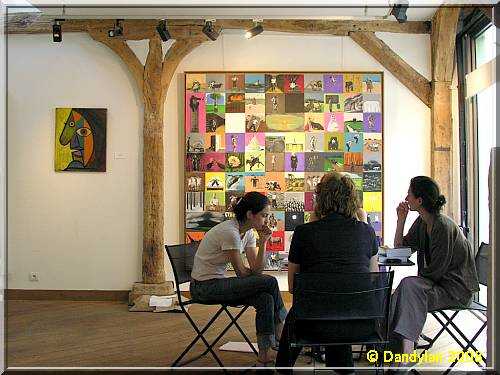

Dans le Monde du 9 mars 2007,  Les toiles de Catherine Lopès-Curval (née en 1954) sont souvent de grande taille. Les tons bleutés. roses-ocres. mais toujours assourdis avec quelque chose de crayeux dans la matière. Ses peintures ont une étrangeté qui emprunte à la peinture surréaliste. avec des villes imaginaires. vides et lointaines qui évoquent Magritte, De Chirico, Delvaux. Dans ces espaces mystérieux. des personnages flottent ou planent. ou encore. chutent. Ils s’immobilisent dans les airs ou aux bords d’escaliers improbables. Ou bien encore ils attendent et posent dans les pièces vides où une porte ou un escalier ouvre sur un monde secret.

Les toiles de Catherine Lopès-Curval (née en 1954) sont souvent de grande taille. Les tons bleutés. roses-ocres. mais toujours assourdis avec quelque chose de crayeux dans la matière. Ses peintures ont une étrangeté qui emprunte à la peinture surréaliste. avec des villes imaginaires. vides et lointaines qui évoquent Magritte, De Chirico, Delvaux. Dans ces espaces mystérieux. des personnages flottent ou planent. ou encore. chutent. Ils s’immobilisent dans les airs ou aux bords d’escaliers improbables. Ou bien encore ils attendent et posent dans les pièces vides où une porte ou un escalier ouvre sur un monde secret. Une évidence s’impose, chaque toile de Catherine Lopès-Curval contient un drame, ou un fragment de drame; cela suppose un questionnement, des surprises, voire des équivoques. C’est fou ce que le désordre peut s’installer entre les êtres quand on les abandonne à leur sort; comme au théâtre où il arrive un moment où les acteurs échappent à la pièce pour jouer leur propre jeu. La Bibliothèque anglaise s’écroule sur ses lecteurs qui, affolés, essaient de se sauver par tous les moyens; calme et austère, plutôt accueillante jusqu’à l’arrivée du cataclysme, elle cachait sans doute sous ses apparences une promesse inéluctable de tempête. Les apparences comptent en effet beaucoup dans cette peinture d’étrangeté souvent ambiguë où les personnages prennent parfois des poses acrobatiques pour déguiser leur trouble; ainsi le curieux tête-à-tête du pique-nique qui fait penser aux amoureux en apesanteur de Chagall. A moins qu’ils n’adoptent le détachement voisin de l’indifférence de cette femme marchant dans une ville où les voitures vont dans tous les sens comme une invasion de cloportes. Cette autre aux formes accortes, n’hésite pas à souffler en plein visage d’un passant la fumée insolite de son cigare, quant à celle-là elle

Une évidence s’impose, chaque toile de Catherine Lopès-Curval contient un drame, ou un fragment de drame; cela suppose un questionnement, des surprises, voire des équivoques. C’est fou ce que le désordre peut s’installer entre les êtres quand on les abandonne à leur sort; comme au théâtre où il arrive un moment où les acteurs échappent à la pièce pour jouer leur propre jeu. La Bibliothèque anglaise s’écroule sur ses lecteurs qui, affolés, essaient de se sauver par tous les moyens; calme et austère, plutôt accueillante jusqu’à l’arrivée du cataclysme, elle cachait sans doute sous ses apparences une promesse inéluctable de tempête. Les apparences comptent en effet beaucoup dans cette peinture d’étrangeté souvent ambiguë où les personnages prennent parfois des poses acrobatiques pour déguiser leur trouble; ainsi le curieux tête-à-tête du pique-nique qui fait penser aux amoureux en apesanteur de Chagall. A moins qu’ils n’adoptent le détachement voisin de l’indifférence de cette femme marchant dans une ville où les voitures vont dans tous les sens comme une invasion de cloportes. Cette autre aux formes accortes, n’hésite pas à souffler en plein visage d’un passant la fumée insolite de son cigare, quant à celle-là elle Depuis l’âge de six ans, elle avait écrit, opiniâtrement, elle avait écrit sans savoir, elle avait écrit au hasard, en suivant les mots qui l’emmenaient vers l’inconnu, elle avait écrit pour ne plus sentir qu’elle écrivait, elle avait demandé à l’écriture de se substituer au manque et les phrases avaient pris la consistance de la chair, elle avait demandé à l’écriture d’être une mère, elle avait demandé à l’écriture de la remettre au monde, elle, l’enfant que la mère, tuée dans un bombardement, avait été empêchée de mettre au monde, elle avait remplacé la mère par l’écriture. L’écriture lui promettait : « Ecris… et tout reviendra… Tout réexistera. Tu peux compter sur l’écriture pour te sauver. » Elle avait eu l’illusion de vivre comme si elle n’était pas moralement, mentalement, morte à la naissance. Elle avait supplié l’écriture : « donne-moi la vie ». Car la mère n’avait pas eu le temps de donner la vie à sa fille qui avait dû écrire pour que les tâches d’or blond se mettent peu à peu à miroiter, à prendre feu à la lumière des mots où étincelait la mère qu’elle avait presque pu caresser, respirer dans cette traduction de la peau, des cheveux et du corps, dont l’haleine s’exhalait par les mots de l’écriture biologique.

Depuis l’âge de six ans, elle avait écrit, opiniâtrement, elle avait écrit sans savoir, elle avait écrit au hasard, en suivant les mots qui l’emmenaient vers l’inconnu, elle avait écrit pour ne plus sentir qu’elle écrivait, elle avait demandé à l’écriture de se substituer au manque et les phrases avaient pris la consistance de la chair, elle avait demandé à l’écriture d’être une mère, elle avait demandé à l’écriture de la remettre au monde, elle, l’enfant que la mère, tuée dans un bombardement, avait été empêchée de mettre au monde, elle avait remplacé la mère par l’écriture. L’écriture lui promettait : « Ecris… et tout reviendra… Tout réexistera. Tu peux compter sur l’écriture pour te sauver. » Elle avait eu l’illusion de vivre comme si elle n’était pas moralement, mentalement, morte à la naissance. Elle avait supplié l’écriture : « donne-moi la vie ». Car la mère n’avait pas eu le temps de donner la vie à sa fille qui avait dû écrire pour que les tâches d’or blond se mettent peu à peu à miroiter, à prendre feu à la lumière des mots où étincelait la mère qu’elle avait presque pu caresser, respirer dans cette traduction de la peau, des cheveux et du corps, dont l’haleine s’exhalait par les mots de l’écriture biologique. L’écriture entendait et répondait. Elle n’avait pas écrit dans le vide, pas écrit pour rien. Elle avait des décennies d’écriture insistante, elle avait vu apparaître enfin la vraie vie, l’écrite, la phrase à sa source. Au bout de l’acccumulation, au bout des collections de mots écrits, se recomposait, se révélait la vie qui se cachait. Elle était arrivée au dénouement, à la mise à nu, à mesurer l’acte dérisoire de l’écrivain : arrivée là où il n’y a plus de mots, où cette vie patiemment, désespérément ranimée pendant des années par les mots inventifs, par l’imaginaire revient à n’être plus que ce qu’elle est : un point invisible, impensable. Inimaginable, inaccessible, le point zéro, ce que les mots ne peuvent plus nommer, tellement le sens est loin, tellement il est dans la perte, tellement il est un lieu d’où on n’a plus rien, d’où on ne peut plus rien retirer d’aucun mot, où les mots n’ont plus de sens quand on est parvenu à ce point où, plus on écrit, moins on reçoit de l’écriture la consolation, le simulacre qu’on cherchait, car on se retrouve à des profondeurs où la mère-racine, la langue racine, la langue maternelle, vous enracine si terriblement en elle qu’on n’existe plus que dans l’inexistence de cette vie disparue qui n’est que vide à vif, plus rien d’autre, alors on ose. On ne sépare plus le corps, de l’écriture. Et le mythe se réinvente. Inlassablement, comme il le fait depuis l’aube des Temps, il s’acharne à détruire la destruction.

L’écriture entendait et répondait. Elle n’avait pas écrit dans le vide, pas écrit pour rien. Elle avait des décennies d’écriture insistante, elle avait vu apparaître enfin la vraie vie, l’écrite, la phrase à sa source. Au bout de l’acccumulation, au bout des collections de mots écrits, se recomposait, se révélait la vie qui se cachait. Elle était arrivée au dénouement, à la mise à nu, à mesurer l’acte dérisoire de l’écrivain : arrivée là où il n’y a plus de mots, où cette vie patiemment, désespérément ranimée pendant des années par les mots inventifs, par l’imaginaire revient à n’être plus que ce qu’elle est : un point invisible, impensable. Inimaginable, inaccessible, le point zéro, ce que les mots ne peuvent plus nommer, tellement le sens est loin, tellement il est dans la perte, tellement il est un lieu d’où on n’a plus rien, d’où on ne peut plus rien retirer d’aucun mot, où les mots n’ont plus de sens quand on est parvenu à ce point où, plus on écrit, moins on reçoit de l’écriture la consolation, le simulacre qu’on cherchait, car on se retrouve à des profondeurs où la mère-racine, la langue racine, la langue maternelle, vous enracine si terriblement en elle qu’on n’existe plus que dans l’inexistence de cette vie disparue qui n’est que vide à vif, plus rien d’autre, alors on ose. On ne sépare plus le corps, de l’écriture. Et le mythe se réinvente. Inlassablement, comme il le fait depuis l’aube des Temps, il s’acharne à détruire la destruction. J’écris dans l’effort d’aller « sous le roman »… C’est une expérience du dedans, elle ne m’est pas personnelle, c’est simplement celle de la face cachée de la vie, la vie que notre langue parlée ou écrite nous sert à occulter, à effacer. Je cherche quelque chose de très enfoui, qui ne triche pas, qui ne soit pas dans l’apparence, qui ne joue pas avec la perversion. Est-ce quelque chose qui relèverait d’une langue primitive ? Est-ce organique ? Une langue préverbale ? Le lieu de naissance de notre langue, notre chair, notre corps, ces innervations qui nous rendent réceptifs, cette animalité qui fait de nous des récepteurs ? Est-ce là où j’écris ?

J’écris dans l’effort d’aller « sous le roman »… C’est une expérience du dedans, elle ne m’est pas personnelle, c’est simplement celle de la face cachée de la vie, la vie que notre langue parlée ou écrite nous sert à occulter, à effacer. Je cherche quelque chose de très enfoui, qui ne triche pas, qui ne soit pas dans l’apparence, qui ne joue pas avec la perversion. Est-ce quelque chose qui relèverait d’une langue primitive ? Est-ce organique ? Une langue préverbale ? Le lieu de naissance de notre langue, notre chair, notre corps, ces innervations qui nous rendent réceptifs, cette animalité qui fait de nous des récepteurs ? Est-ce là où j’écris ? Peut-on libérer de l’écriture ce qu’on écrit ?

Peut-on libérer de l’écriture ce qu’on écrit ? Ce devait être au tout début des années soixante-dix, puisque les Editions Des femmes n’étaient pas encore créées. Je me souviens d’une première visite dans une vaste pièce fleurie. Dans ce jardin, on voulait faire ma connaissance parce que, me dit-on, j’étais « une femme en mouvement ». (…)

Ce devait être au tout début des années soixante-dix, puisque les Editions Des femmes n’étaient pas encore créées. Je me souviens d’une première visite dans une vaste pièce fleurie. Dans ce jardin, on voulait faire ma connaissance parce que, me dit-on, j’étais « une femme en mouvement ». (…) Catherine Weinzaepflen

Catherine Weinzaepflen