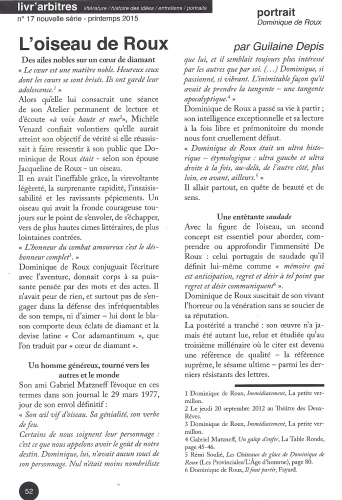

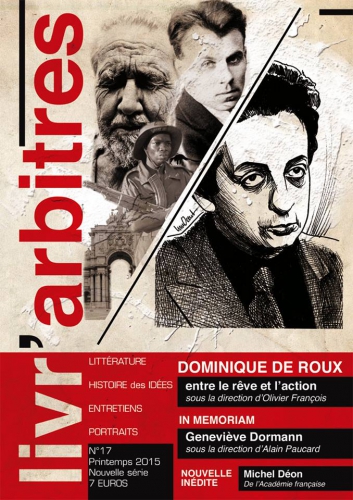

Article de Guilaine Depis dans le numéro 17 de la revue littéraire Livr’Arbitres consacrée à Dominique de Roux, page 52

Article de Guilaine Depis dans le numéro 17 de la revue littéraire Livr’Arbitres consacrée à Dominique de Roux, page 52

L’oiseau De Roux

Des ailes nobles sur un cœur de diamant

« Le cœur est une matière noble. Heureux ceux dont les cœurs se sont brisés. Ils ont gardé leur adolescence ».[1]

Alors qu’elle lui consacrait une séance de son Atelier permanent de lecture et d’écoute «à voix haute et nue»©[2], Michèle Venard confiait volontiers qu’elle aurait atteint son objectif de vérité si elle réussissait à faire ressentir à son public que Dominique de Roux était – selon son épouse Jacqueline de Roux – un oiseau.

Il en avait l’ineffable grâce, la virevoltante légèreté, la surprenante rapidité, l’insaisissabilité et les ravissants pépiements. Un oiseau qui avait la fronde courageuse toujours sur le point de s’envoler, de s’échapper, vers de plus hautes cimes littéraires, de plus lointaines contrées.

« L’honneur du combat amoureux c’est le déshonneur complet . »[3]

Dominique de Roux conjuguait l’écriture avec l’aventure, donnait corps à sa puissante pensée par des mots et des actes. Il n’avait peur de rien, et surtout pas de s’engager dans la défense des infréquentables de son temps, ni d’aimer – lui dont le blason comporte deux éclats de diamant et la devise latine « Cor adamantinum », que l’on traduit par « cœur de diamant ».

Un homme généreux, tourné vers les autres et le monde

Son ami Gabriel Matzneff l’évoque en ces termes dans son journal le 29 mars 1977, jour de son envol définitif :

« Son œil vif d’oiseau. Sa génialité, son verbe de feu.

Certains de nous soignent leur personnage : c’est ce que nous appelons avoir le goût de notre destin. Dominique, lui, n’avait aucun souci de son personnage. Nul n’était moins nombriliste que lui, et il semblait toujours plus intéressé par les autres que par soi. (…) Dominique, si passionné, si vibrant. L’inimitable façon qu’il avait de prendre la tangente – une tangente apocalyptique.[4] ».

Dominique de Roux a passé sa vie à partir ; son intelligence exceptionnelle et sa lecture à la fois libre et prémonitoire du monde nous font cruellement défaut.

« Dominique de Roux était un ultra historique – étymologique : ultra gauche et ultra droite à la fois, au-delà, de l’autre côté, plus loin, en avant, ailleurs.[5] »

Il allait partout, en quête de beauté et de sens.

Une entêtante saudade

Avec la figure de l’oiseau, un second concept est essentiel est essentiel pour aborder, comprendre ou approfondir l’immensité De Roux : celui portugais de saudade qu’il définit lui-même comme « mémoire qui est anticipation, regret et désir à tel point que regret et désir communiquent »[6]

Dominique de Roux suscitait de son vivant l’horreur ou la vénération sans se soucier de sa réputation.

La postérité a tranché : son œuvre n’a jamais été autant lue, relue et étudiée qu’au troisième millénaire où le citer est devenu une référence de qualité – la référence suprême, le sésame ultime – parmi les derniers résistants des lettres.

Guilaine Depis

[1] Dominique de Roux, Immédiatement, La petite vermillon

[2] Le jeudi 20 septembre 2012 au Théâtre des Deux-Rêves

[3] Dominique de Roux, Immédiatement, La petite vermillon

[4] Gabriel Matzneff, Un galop d’enfer, La Table Ronde, page 45-46

[5] Rémi Soulié, Les Châteaux de glace de Dominique de Roux (Les Provinciales/L’Âge d’homme), page 80

[6] Dominique de Roux, Il faut partir, Fayard

Hosto Blues

Hosto Blues « Cher Voltaire »

« Cher Voltaire » Eugène Onégu

Eugène Onégu