Mois : janvier 2023

Interview de Christian de Maussion sur « La fin des haricots »

Comment définiriez-vous votre livre ? Pourquoi l’écrire ?

Comment définiriez-vous votre livre ? Pourquoi l’écrire ?

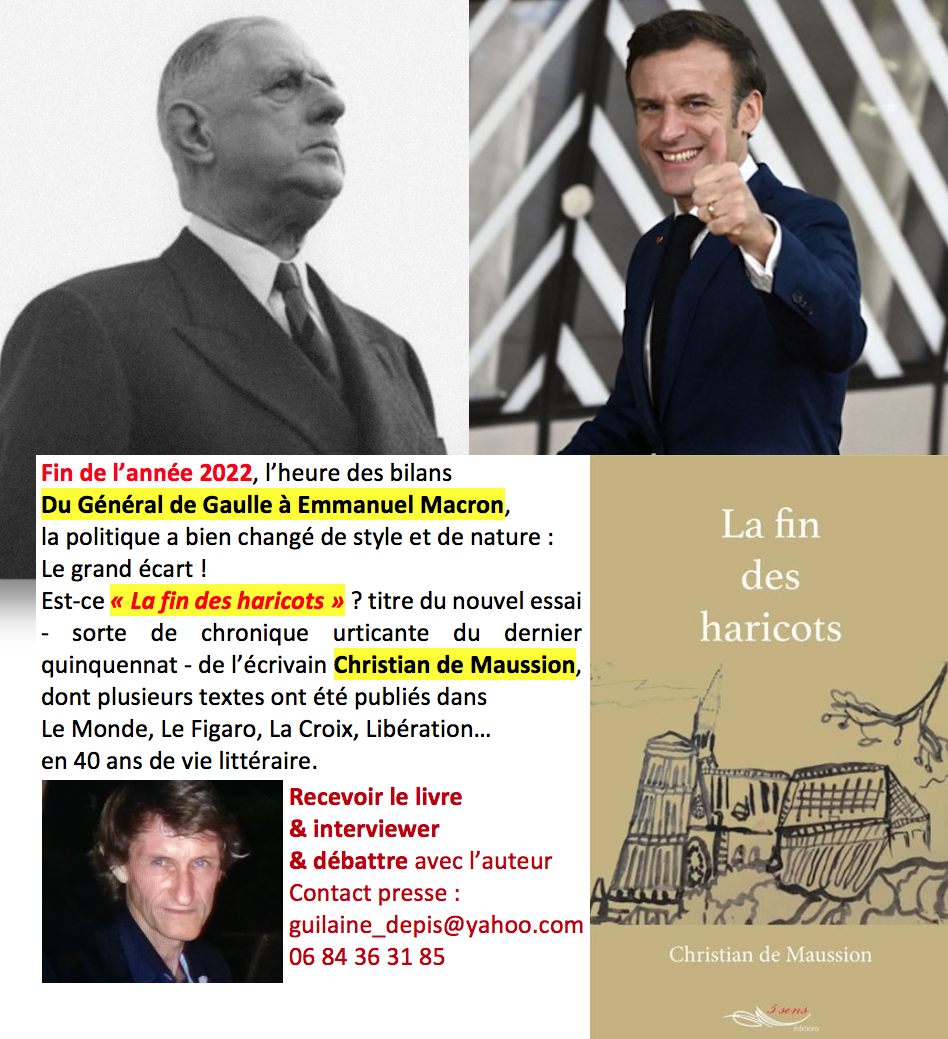

Le sujet, c’est l’envie d’écrire, de faire luire une phrase comme on frotterait une pièce d’argenterie. En chemin, à mesure que j’écrivais, j’ai rencontré le président Macron, les gilets jaunes, le virus de Chine, la guerre en Ukraine. Avec un crayon et du papier, j’ai illustré ce grand chemin, semé de bandits Certains de mes livres trouvent une issue littéraire dans la mémoire, des souvenirs recomposés, une vie morte reconstituée. D’autres s’imposent à moi, heurtent de plein fouet une écriture, se présentent tels quels comme des modèles à figurer. Ce sont des croquis d’aujourd’hui, extérieurs au for intérieur. « La fin des haricots » en prolonge les traits, fait écho à l’art des portraits. Il appartient au deuxième style, rosse et féroce. Car je ne considère pas comme fortuit le mot rire dans celui d’écrire. Rire et écrire procède du même élan, du même tourment, d’un même ricanement. Ce dixième ouvrage se situe dans le droit fil d’un premier livre consacré à de Gaulle. Il témoigne d’un retour aux sources. Il s’affiche comme la chronique urticante d’un fiasco national. Les personnages publics dont j’évoque les agissements fugitifs, dont je mentionne les noires impérities, obéissent au monde enfantin de la bande dessinée. A vrai dire, j’observe un théâtre, non pas absurde mais burlesque, où l’acteur au pouvoir endosse la caricature comme une deuxième nature. Je regarde comment s’agitent les chefs à savoir bref. Ce livre n’appartient à aucun genre bien défini. Un peu pamphlet, un peu essai littéraire, peut-être les deux à la fois, il dessine la tragi-comédie du pouvoir. Il s’est écrit à mon insu, tout seul, sans que je le veuille. Là, je parle du livre, comme d’un bloc unitaire. Mais la phrase, je l’ai voulue, désirée, convoitée, courtisée. Il n’y a pas d’histoire. Mais toujours une couleur, faite de consonnes et de voyelles. Et une couleur, c’est beaucoup plus important qu’une histoire. Car je crois que l’imagination la plus pure, c’est de voir de la couleur dans une phrase, dans une écriture, dans un livre. Du ressenti, du subjectif, de l’arbitraire : l’écrit le revendique ici. J’invente au besoin, j’affabule à plaisir. J’observe la gesticulation du pouvoir avec compassion, mépris et moquerie. L’actuelle gestuelle mécanique du pouvoir, à cadence saccadée, renvoie à des saynètes d’un cinéma disparu, aux délires de Louis de Funès, Tati, Chaplin, Keaton, Sennett ou Harold Lloyd. Le genre politique selon Macron ressortit de l’art burlesque.

D’une manière générale, à quel besoin profond, à quelle nécessité intérieure répond votre travail d’écrivain ?

J’écris à la recherche de quelque chose. Je suis un désir dans un désert. Je suis à la remorque de ce désir d’écrire. Alors savoir si c’est un roman, un essai, un pamphlet, à vrai dire je n’en sais rien. Je sais seulement que le désir est impérieux, qu’il exerce un empire ravageur sur mon écriture, qu’il frappe toute laborieuse volonté d’un dédaigneux coup de vieux.

Le thème de la nostalgie est très présent dans votre livre…

Une fois le livre achevé, j’ai été saisi par un vers de Pasolini qui m’a émerveillé : « La connaissance est dans la nostalgie » (Adulte ? Jamais). Oui, mes haricots témoignent d’un cri qui est celui de la nostalgie. Un cri de scrogneugneu. Avant, c’était mieux. Il y avait davantage de soin dans le travail ouvragé. L’éditrice du livre m’a confié que le livre « ne manquait pas d’humour ». On attribue souvent à Boris Vian une phrase qui appartient à Chris Marker, le poète cinéaste : « L’humour est la politesse du désespoir ». Cette politesse du désespoir, je l’ai baptisée, moi, avec mes propres mots : « la fin des haricots ».

D’un livre à l’autre, comment s’effectue la transition ? Pouvez-vous dire un mot sur le livre auquel vous travaillez aujourd’hui ?

Bref, j’ai écrit tous les jours des bouts de phrases. A force, cela a représenté une centaine de pages. C’est généralement la taille de mes livres. J’ai relu l’ensemble. Et j’avais l’impression que « ça tenait ». Je n’ai pas projeté au départ que je voulais écrire ce livre. Pour moi, c’était une récréation, un divertissement. Une manière de retarder les échéances. Avant de passer aux choses plus sérieuses, à ce livre auquel je pense un peu tous les jours, celui-là voulu et bien voulu, un livre sur l’écriture, la solitude, le style, le théâtre. J’ai le titre, un label obsessionnel, entêtant au fil du temps. Je l’appellerai « Une manière d’être seul ». Mais je ne sais pas si je suis capable de l’écrire, ce livre. Un livre dont la matière est la manière. Quand j’écris, j’ai finalement l’impression d’être à ma place. La difficulté est d’y rester.

Maximilien Friche sur Svetlana Pironko dans Le Bien commun

Maximilien Friche sur Svetlana Pironko dans Le Bien commun

Christian Mégrelis : grand entretien sur sa vie avec Paul-Marie Coûteaux

Entreprendre interviewe l’artiste Erik Andler à l’occasion de sa première exposition parisienne « Distorted Date » du 9 au 23 février 2023 à l’Hôtel La Louisiane 60 rue de Seine 75 006

« Si le temps marque notre finitude, il n’est pas fatalement un malheur »

« Si le temps marque notre finitude, il n’est pas fatalement un malheur »

Une page sur « La fin des haricots » de Christian de Maussion dans L’Hebdo Bourse Plus

Article sur « La fin des haricots » de Christian de Maussion

« Une forme d’hommage de la Société Baudelaire pour les cinquante ans de la mort de Coco Chanel »

Isée St. John Knowles, Coco Chanel

« Le dandysme est le dernier éclat d’héroïsme dans les décadences », disait Charles Baudelaire. En sa qualité d’historien de la Société Baudelaire, sise 26 rue Monsieur-le-Prince à Paris, l’auteur, oxfordien anglais et dramaturge né à Saint-Germain-des-Prés d’un grand-père juif, enquête. Il veut réhabiliter Gabrielle Bonheur Chasnel, dite Coco, née en 1883 hors mariage à Saumur. Placée à 12 ans avec ses jeunes sœurs auprès de cousines germaines de sa mère par un père aigri, elle apprend la couture et devient mythomane, s’inventant le passé et la famille dont elle rêvait. L’auteur reprend le mythe de « l’orphelinat » bien qu’il ne soit aucunement attesté.

Montée à Paris avec le fortuné Etienne Balsan, elle s’en lasse et s’éprend de « Boy », un Arthur Capel anglais, homme d’affaires qui la pousse à créer ses collections de chapeaux puis de modiste. Après 1918, le succès vient. Elle s’associe en 1921 avec les frères Wertheimer pour les parfums. Elle multiplie les amants, ce qui lui donne de nouvelles idées de mode. La célèbre « petite robe noire » date de 1926.

Quand la Seconde guerre mondiale éclate, elle ferme sa maison de couture et licencie ses quatre mille ouvrières, trop revendicatrices après le Front populaire affirment les mauvaises langues, mais peut-être surtout parce que les misères de la guerre et les délires nationalistes font mauvais ménage avec les futilités de la mode. Elle se consacre à ses parfums dont le fameux « N°5 » et tente d’user des nouvelles lois antisémites pour récupérer les droits que possèdent la famille juive Wertheimer. Mais ceux-ci, rusés et exilés aux Etats-Unis, ont fait passer la propriété aux mains de l’aryen Félix Amiot, qui leur redonnera après-guerre. Son antisémitisme d’alors est qualifié « de circonstance » par l’auteur parce qu’elle veut contrer l’aryanisation des affaires Wertheimer par un proche de Vichy.

De 1941 à 44, Chanel vit au Ritz, réquisitionné par la Luftwaffe, avec son amant allemand, le baron Hans Günther von Dincklage, qui émarge au renseignement militaire. Coco Chanel serait devenue espionne au service de l’Allemagne, selon des archives déclassifiées de la Préfecture de police de Paris. Elle aurait été chargée d’activer son ancien amant le duc de Westminster pour favoriser une paix séparée entre le Royaume-Uni et l’Allemagne lorsque cela commençait à sentir le roussi, en 1943. Elle aurait peut-être été agent double, servant aussi les Anglais du MI6 – en toute indépendance.

A la Libération, elle est brièvement interrogée par un Comité français d’épuration autoproclamé de FFI et laissée libre ; elle s’exile en Suisse. Elle ne revient à Paris pour rouvrir sa maison de couture que sur l’instance des frères Wertheimer qui veulent relancer leurs affaires de parfums. Elle meurt en 1971 à 87 ans, sèche et acariâtre, disent certains, en tout cas égocentrique, comme toujours. « Elle n’éprouvait aucun attachement pour autrui », cite l’auteur p.18. D’où ses invectives contre tout et tous.

Isée St. John Knowles se fonde sur les notes du peintre « baudelairien » Limouse à propos de Chanel. Il fait du dandysme la marque de fabrique de Coco, la femme libre qui défie les puissants et la moraline d’époque. « Sa volonté de ne dépendre que d’elle-même et de défier l’autorité de tous les protagonistes de l’histoire », dit l’auteur p.17. En bref, une féministe avant la lettre, vilipendée par le puritain yankee Vaughan dans une biographie biaisée par la moraline, la réprouvant de coucher « dans le lit de l’ennemi ».

Le livre, très illustré de documents et photos, se présente comme un collage en cinq parties baroques, la première sur les « années Saint-Germain » de Chanel 1924-37, la seconde sur « le temps de guerre », la troisième un « tableau synoptique 1939-44 », la quatrième une pièce de théâtre écrite par l’auteur sur Chanel « cette femme libre », etc. et la cinquième « un jaillissement de lumière dans les ténèbres » contant des anecdotes personnelles. Une forme d’hommage de la Société Baudelaire pour les cinquante ans de la mort de Coco plus qu’une œuvre circonstanciée d’historien.

Isée St. John Knowles, Coco Chanel – cette femme libre qui défia les tyrans, préface de sa petite-nièce, Cohen & Cohen éditeurs, Collection Saint-Germain-des-Prés inédit, 2022, 148 pages, €49.00

Correspondance de Christian de Maussion avec l’écrivain Luc-Olivier d’Algange

Correspondance de Christian de Maussion avec l’écrivain Luc-Olivier d’Algange

Cher Christian de Maussion, Guilaine vient de me faire parvenir votre livre » La fin des haricots ». Outre le propos, et sa justesse roborative, me revient la formule de Céline, parlant de Morand, » faire jazzer la langue française », quand bien même je pense aussi à Scarlatti, à ses virevoltes heureuses, à la venvole. Merci donc pour la musique, si nécessaire en ces temps assourdissants. Bien à vous. Luc-Olivier d’A.

Cher Luc-Olivier d’Algange, Morand, Scarlatti ! Comme vous y allez ! Votre indulgence à mon endroit est extrêmement obligeante. Elle flatte ma petite vanité d’auteur. C’est une cible que vous fléchez en plein cœur. Je vous suis très reconnaissant. À vous, bien à vous, cher Olivier d’Algange

Christian Mégrelis chez Marie-Ange de Montesquieu

Christian Mégrelis chez Marie-Ange de Montesquieu

Christian Mégrelis chez Marie-Ange de Montesquieu

Réécouter https://radionotredame.net/emissions/enquetedesens/11-01-2023/

« Comment garder le lien quand on vieillit loin de ses enfants ? »

Elisabeth Godon, Écrivaine, Psychologue clinicienne, professeure des écoles, psychologue scolaire, a exercé dans plusieurs pays. Son dernier ouvrage, « Que sont mes élèves devenus ? » (Ed. Alopex, mars 2020) reprend des données d’une quinzaine d’années de psychologue scolaire. Et réédité également « Mots pour maux à l’école primaire : enseigner, c’est possible ! » (Ed. Alopex).

Marie Auffret, journaliste, rédactrice en chef du magazine mensuel Notre Temps. Une enquête dans le numéro de notre Temps en kiosque sur ces retraités qui retravaillent car la pension ne suffit plus, et un dossier santé sur 20 actions efficaces pour barrer la route au cancer. Accueil (notretemps.com)

Marie-José Astre-Démoulin, écrivaine, formatrice, après avoir travaillé 20 ans au sein de l’Organisation des Nations Unies en tant que coach, elle est aujourd’hui consultante dans des institutions internationales, organismes de formation ou universités.Le nid vide – Éditions Favre (editionsfavre.com)

mjdastree.123website.ch

Lettres capitales fait un grand entretien d’Alain Schmoll sur son inspiration littéraire

Interview. Alain Schmoll : Je revendique avoir imaginé en partie ce que je raconte dans « La trahison de Nathan Kaplan »

Interview. Alain Schmoll : Je revendique avoir imaginé en partie ce que je raconte dans « La trahison de Nathan Kaplan »

Comme le laisse bien l’entendre son titre, le roman d’Alain Schmoll La trahison de Nathan Kaplan (CIGAS, 2022) promet une action trépidante et un suspens à la mesure d’un promesse narrative construite avec aisance et une agilité bien marquées. Les personnages bien esquissés ne manquent pas de retenir l’attention du lecteur habitué à ce type de polars qui mélangent avec aisance des réalités du monde diplomatique, politique, de la sureté de L’Etat, de l’espionnage et de la concurrence ardue des affaires.

Comme le laisse bien l’entendre son titre, le roman d’Alain Schmoll La trahison de Nathan Kaplan (CIGAS, 2022) promet une action trépidante et un suspens à la mesure d’un promesse narrative construite avec aisance et une agilité bien marquées. Les personnages bien esquissés ne manquent pas de retenir l’attention du lecteur habitué à ce type de polars qui mélangent avec aisance des réalités du monde diplomatique, politique, de la sureté de L’Etat, de l’espionnage et de la concurrence ardue des affaires.

Avant même d’ouvrir votre roman, une chose retient notre attention sur le genre dont fait partie votre roman. Vous l’identifiez dès la première de couverture comme un livre « imaginé d’après un fait divers récent ». Plus loin, cette fois dans la Mise au point de la fin, vous parlez « d’articles publiés dans les magazines d’information ». Compte tenu de ces détails, pourriez-vous nous dire comment avez-vous réussi comme auteur à passer de ces informations brutes, venant du quotidien, à la rédaction de ce roman dont vous ne niez pas l’existence d’une partie fictionnelle concernant l’intrigue, par exemple ?

Loin de le nier, je revendique avoir imaginé en partie ce que je raconte dans La trahison de Nathan Kaplan, qui est mon quatrième roman. Trouver l’inspiration dans un fait divers n’est pas une innovation. C’est un procédé courant auquel nos grands auteurs du XIXe siècle avaient eux-mêmes eu recours dans des romans célèbres. Ce qui varie d’un ouvrage à l’autre, c’est la ligne de frontière entre la fiction et la réalité. Vous avez le cas Truman Capote et son enquête minutieuse afin de reconstituer, dans De sang-froid, un fait divers criminel au plus près de la vérité. Parmi les romanciers actuels, vous avez Pierre Lemaitre, qui installe ses fictions dans des contextes de faits divers oubliés, un trafic de cercueil au lendemain de la Première Guerre mondiale, le scandale des piastres en Indochine à la fin des années quarante, les tempêtes de décembre 1999. L’affaire d’où je suis parti illustre parfaitement un propos de Barthes sur le sujet : « Voici un assassinat : s’il est politique, c’est une information, s’il ne l’est pas, c’est un fait divers ». Tout commence par l’arrestation rocambolesque en banlieue parisienne de deux individus, qui déclarent être des agents de la DGSE, le service secret français de renseignement ; ils auraient eu pour mission d’éliminer un agent du Mossad, le fameux service secret israélien. Alors, événement politique ? Après des révélations sidérantes dans la presse, il s’avère qu’il ne s’agit que d’un authentique fait divers, où se côtoient le sordide, le burlesque et le tragique, ce qui est le propre même du romanesque. J’ai eu aussitôt l’envie d’écrire une intrigue fictive autour des éléments factuels de cette affaire, tels qu’ils ont été révélés.

Qu’en est-il cette fois de vos personnages ? Comment sont-ils nés, selon quels critères dramatiques – des bons et des méchants, des durs et des fragiles, etc. –, pour qu’ils puissent incarner ce que l’on appelle dans le cinéma des « caractères », capables d’incarner des typologies humaines ?

Tous mes personnages sont fictifs. L’ossature du fait divers réel, conservée dans le roman, reposait sur la rencontre de deux réseaux s’étant trouvé des intérêts mutuels et ayant pris l’habitude de contracter. D’un côté des commanditaires, de l’autre des exécuteurs. D’un côté des notables prêts à débourser des sommes importantes pour se débarrasser de personnes en travers de leur chemin, de l’autre des militaires subalternes affectés à un établissement de la DGSE, prêts à jouer les hommes de main moyennant finance. Pour mon intrigue, il me fallait un meneur dans chaque réseau, un personnage disposant de crédibilité, de charisme, capable de convaincre les autres de s’engager avec lui. C’est ainsi que j’ai créé Sylvain et Tiburce. En même temps, pour la vaste intrigue sentimentale que j’envisageais autour du fait divers, il me fallait un homme et une femme. Comme il avait été question d’un espion du Mossad, j’ai imaginé un personnage susceptible d’incarner une ambiguïté : Nathan Kaplan. Le personnage de Virginie est plus neutre, au début du roman en tout cas.

Passons, si vous le permettez, à l’intrigue de votre roman. Plusieurs lignes traversent son récit. Essayons de les analyser ensemble. La première est celle du monde des affaires, un milieu dur où la réussite se conjugue avec le courage, les compétences et le risque. Deux générations semble se retrouver face-à-face : celle des anciens patrons comme Michel Déclair (vous parle même d’une « époque Michel Déclair !), et celle de la nouvelle génération, de Virginie Déclair et de Nathan Kaplan. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet qui vous fournit de par sa nature un excellent matériau romanesque, n’est-ce pas ?

Pour élaborer l’intrigue et afficher Nathan Kaplan comme un homme lié à l’Etat d’Israël, il m’a fallu remonter à près de trente ans en arrière, à la décomposition de l’Union soviétique et à une émigration massive des Juifs russes en Israël, avec à la clé, un vaste programme de construction de logements. J’ai fait de Nathan Kaplan un jeune ingénieur ayant alors saisi l’opportunité de participer activement à ce programme. J’ai ensuite profité de ce que, depuis cette époque, certains professionnels du BTP ont considérablement évolué et intégré des technologies numériques de plus en plus complexes ; ils sont aujourd’hui des opérateurs internationaux maîtrisant la réalisation et l’exploitation d’unités industrielles sophistiquées, comme des infrastructures militaires. Nathan Kaplan avait habilement développé son activité en ce sens et cela l’éloignait de l’entreprise de ses débuts, dont le savoir-faire se trouvait menacé d’obsolescence.

Mais dans les affaires, il n’y a pas que les bons patrons. Il y a, par exemple, un François Gurnier qui est loin de suivre cette voie. Que veut dire ce modèle dont il est inutile de souligner le caractère antagonique, atypique même, à moins qu’il ne soit pas un cas isolé dans ce monde cruel ?

Il y a des profils dominateurs et péremptoires. Ces hommes ou ces femmes estiment que tout leur est dû, ne doutent jamais de rien, se croient tout permis. Leur aplomb confine à l’irresponsabilité. Il en existe dans tous les milieux sociaux et, pour répondre à votre question, aussi chez les patrons. Ils n’anticipent pas les aléas susceptibles de survenir et quand ils sont confrontés à des obstacles imprévus, ils cherchent à les franchir en force, en usant d’expédients dont ils n’évaluent pas les conséquences. Ils ont raison sur tout, ne mettent jamais en cause leur responsabilité, voient des complots partout et tout est toujours la faute des autres. Vous en connaissez certainement…

Et puis, il y a les affaires louches dans lesquelles trempent plusieurs de vos personnages, comme ceux du Club des Milles Feux. N’entrons pas trop en détails – laissons aux lecteurs le plaisir de faire leur connaissance. Une question, quand même pour savoir comment les situer dans l’échelle de la corruption ? Franchement, ils ont l’air un peu ignorant, voire idiot, vous ne trouvez pas ?

Le schéma est pourtant assez courant. A la tête du club de tir, il y a des hommes qui savent très bien ce qu’ils font et qui n’ont pas de scrupules. Ils excellent à manipuler des personnes qui rencontrent des difficultés et qui se laissent entraîner dans des aventures qu’elles auraient dû avoir la jugeote d’éviter. C’est aussi le cas des petits sous-offs de la DGSE. Il est vrai que la naïveté et la crédulité sont toujours étonnantes, surtout chez des gens d’apparence respectable et responsable. Regardez, dans l’actualité, combien ils sont à se laisser tenter par des propositions d’investissements mirifiques, qui sont autant d’escroqueries. La répétition des exemples malheureux pourrait servir de mises en garde ; mais non, ça marche toujours.

La nouvelle génération d’hommes d’affaire fait preuve de beaucoup plus d’ingéniosité et de volonté d’entreprendre. À quoi son dus à la fois leur succès et leurs défaites ? Prenons ici deux exemples : celui de Virginie et de Nathan.

Sur tous les marchés, dans tous les métiers, la roue tourne. À chaque génération émergent de jeunes entrepreneurs avec un regard neuf, un talent original, de l’ambition, de l’imagination. Ils exploitent des opportunités auxquelles leurs aînés n’avaient pas pensé, pratiquent un mode de management dans l’air de leur temps. Puis ils vieillissent, sont à leur tour dépassés par des plus jeunes. A la fin du roman, Nathan explique d’ailleurs que le cycle est en voie de s’achever pour lui. A quoi doit-il sa réussite professionnelle ? Sans entrer dans les considérations d’un traité de stratégie d’entreprise, on imagine sa détermination permanente à se tenir au plus près des attentes de ses parties prenantes, une préoccupation qu’il a fait passer avant sa vie privée ; c’est son problème, à lui de l’assumer. Virginie, pour sa part, se sent prisonnière d’une sorte de devoir moral, mais son métier ne l’intéresse pas ; logiquement, elle a du mal, mais elle tient le coup ; c’est une femme de sa génération, mais elle a du ressort. Enfin Sylvain se place plutôt dans la filiation d’un Rastignac ou d’un Bel-Ami, un modèle qui ne se démode pas ; ce qui le motive, ce sont les coups d’éclat rapides et l’argent facile ; ses succès lui tournent la tête et l’amènent à se lancer aveuglément dans des projets qui ne sont plus à sa portée.

L’intrigue policière prend une telle importance que nous aurions pu commencer notre discussion avec celle-ci, autant dans l’évolution de l’enquête que dans la pertinence avec laquelle vous construisez leurs portraits. Quels ont été les codes que vous avez suivis/inventés pour créer vos personnages ?

Pour le processus de l’enquête, j’ai repris les codes de la réalité. Les policiers partent de données brutes, qu’ils constatent et entendent : une tentative de meurtre, l’implication de la DGSE. La hiérarchie est alertée. L’affaire passe du niveau local à la Brigade Criminelle régionale, puis met aux prises les ministères de l’Intérieur et de la Défense. Mes personnages de policiers sont totalement fictifs. Le rôle principal est tenu par un officier de police trentenaire d’origine algérienne. Il a pour adjointe une séduisante jeune femme qui le fait un peu fantasmer, comme toutes les femmes qu’il croise, mais c’est un homme intelligent, droit, équilibré ; il est marié, père de famille et il mène son enquête avec sang-froid et lucidité.

En face des bons personnages – polar oblige – il y a les méchants : des commanditaires et des hommes de main. Ne disons rien de tout cela. Juste vous demander pourquoi les avoir choisis de manière un peu surprenante dans la DGSE, ce qui crée une double intrigue entres des hommes aux mentalités différentes et des services différents, Police et Armée.

Les événements déclencheurs de l’affaire se sont déroulés comme je les décris, avec l’implication de militaires de la DGSE. Vous avez raison, c’est surprenant, parce que la DGSE, c’est la Direction générale de la Sécurité extérieure et elle n’est pas censée intervenir sur le territoire national. Mais les faits sont têtus et c’est ce qui rend la vérité romanesque. L’instruction judiciaire de cette affaire est toujours en cours et il est probable qu’elle n’est pas facilitée par les divergences entre les façons de faire de la Police judiciaire et celles des services de renseignement de l’Armée.

Comme dans tout polar qui se respecte, le problème de l’amour est très présent. La manière dont naissent et évoluent ces relations laissent ressortit une dose importante d’humanisme de votre part. Il y a une gravité qui entoure vos personnages, dans leur désir de bonheur et dans leur confrontation aux traditions – je pense par exemple à Nathan. Alors, l’amour pour vous, penche-t-il plutôt vers le bonheur retrouvé ou plutôt vers la quête d’un bonheur impossible mais nécessaire ?

Les histoires d’amour impossible ont été le terreau de nombreux romans, qui montrent qu’en général elles se terminent mal. Alors amour et bonheur sont-ils compatibles ? Je pense que des opportunités d’amour heureux se présentent un jour ou l’autre. Il faut savoir en reconnaître une et la saisir au bon moment, à l’encontre éventuel d’obstacles, de principes ou de programmes élaborés d’avance. En énonçant cela, j’ai une pensée pour le héros de Yasmina Khadra, dans son magnifique roman Ce que le jour vaut à la nuit ; adolescent, il gâche le reste de sa vie en n’osant pas enfreindre une promesse qui n’avait pourtant pas lieu d’être. Dans mon roman, Nathan laisse passer les années et quand il se libère, il est peut-être trop tard. L’histoire que je raconte s’arrête là. La suite appartient aux lectrices et aux lecteurs ; ils imagineront ce qu’ils voudront.

Et, enfin, pensez-vous qu’il est impossible de réussir dans la vie sans trahir ceux qui nous sont proches, par obligation parfois, souvent sans le vouloir ? Qu’est-ce que la réussite pour vous et jusqu’où peut-elle exiger de celui qui la veut, qui la rêve à faire des compromis, des choix douloureux, égoïstes ? Est-ce que cela justifie la violence ?

Réussir sa vie, pour moi, c’est mener à bien des projets, dans différents domaines, familial, professionnel, culturel, sportif, etc, à condition qu’ils soient suffisamment ambitieux pour être difficiles à atteindre, mais pas trop pour être irréalistes. Bien sûr, il faut parfois adapter ces projets en cours de route, par pragmatisme, lucidité, honnêteté vis-à-vis des autres et de soi-même. Est-ce trahir ? Quand j’entends des gens se plaindre d’avoir été trahis – c’est un message qu’on entend souvent dans les sphères politiques –, je me dis : peut-être ne trahissons-nous que ceux qui comptent abusivement sur nous, ou qui se font des illusions sur nous. A nous de mettre les choses au point en temps utile pour que ce ne soit pas le cas.

Propos recueillis par Dan Burcea

Alain Schmoll, La trahison de Nathan Kaplan (CIGAS, 2022), 300 pages.