Deux « Pieces uniques » sur la scène de l’Espace des Femmes-Antoinette Fouque (35 rue Jacob 75006) ! Début de la soirée-conférence, 19 h 30. Tout le monde est le bienvenu. Ils parleront de leurs derniers livres : Marie-Magdeleine Lessana Mon frère (Ramsay) et Gérard Huber Si c’était Freud (Bord de l’eau), psychanalyse , femmes, écriture avec le public.

« C’est l’être qui se dévoile dans l’écriture. On s’en imprègne, on est bousculé. La lecture nous laisse hantés. Mais par quoi exactement ? Quand on referme le livre se dégage de cette lecture un sentiment de « familiarité » qui n’est ni nostalgie, ni mélancolie, mais quelque chose qui lie certains êtres entre eux. Je crois qu’il s’agit de ceux qui ont traversé un point de non retour, Pasolini en parlait, ils se reconnaissent sans avoir à se le dire. C’est ça le livre Mon frère (de Marie-Magdeleine Lessana), cette sorte, rare, d’amour qui réveille. » Philippe David, extrait d’un commentaire écrit dans une librairie en ligne « Des Livres ».

Si c’était Freud, l’imposante biographie que publie Gérard Huber, psychanalyste, spécialiste de bioéthique… La biographie de Gérard Huber – la première, aussi exhaustive, qui soit signée par un auteur français – montre… qu’au portrait de Freud non seulement manquent quelques pièces, mais que certaines de celles qui le composent sont mal taillées ou usinées «après-coup», une fois Freud devenu le Freud de légende… «l’autobiographie est la matière même de son oeuvre», écrit Huber… Le biographe se trouverait donc bien embêté si, pour dissiper ces brumes, il n’ajoutait pas aux outils de la recherche biographique ceux de l’approche psychanalytique, aptes à saisir des aspects de la personnalité de Freud restés jusqu’à présent hors d’atteinte. C’est ce que fait Gérard Huber, sur ce thème de l’autoanalyse comme sur une infinité d’autres, tels que le transfert de Freud à Fliess, son rapport au judaïsme, à l’antisémitisme et à l’anti-antisémitisme, à la féminité, à la politique, son combat contre la maladie et la mort, ses références à Darwin, sa lecture de Nietzsche (ou «l’impératif de quitter Nietzsche»). Sa «biographie psychanalytique», touffue, ne négligeant aucun fait, qu’il soit concret ou psychique, effectue certes un travail sur ce que Freud, au moment même où il le vivait, a lui-même dit et analysé, mais aussi sur ce qu’il n’a pas dit, sur ce qui reste «inanalysé» ou sur ce que Freud laisse stratégiquement hors de son autoanalyse. Robert Maggiori (Libération)

Si c’était Freud, l’imposante biographie que publie Gérard Huber, psychanalyste, spécialiste de bioéthique… La biographie de Gérard Huber – la première, aussi exhaustive, qui soit signée par un auteur français – montre… qu’au portrait de Freud non seulement manquent quelques pièces, mais que certaines de celles qui le composent sont mal taillées ou usinées «après-coup», une fois Freud devenu le Freud de légende… «l’autobiographie est la matière même de son oeuvre», écrit Huber… Le biographe se trouverait donc bien embêté si, pour dissiper ces brumes, il n’ajoutait pas aux outils de la recherche biographique ceux de l’approche psychanalytique, aptes à saisir des aspects de la personnalité de Freud restés jusqu’à présent hors d’atteinte. C’est ce que fait Gérard Huber, sur ce thème de l’autoanalyse comme sur une infinité d’autres, tels que le transfert de Freud à Fliess, son rapport au judaïsme, à l’antisémitisme et à l’anti-antisémitisme, à la féminité, à la politique, son combat contre la maladie et la mort, ses références à Darwin, sa lecture de Nietzsche (ou «l’impératif de quitter Nietzsche»). Sa «biographie psychanalytique», touffue, ne négligeant aucun fait, qu’il soit concret ou psychique, effectue certes un travail sur ce que Freud, au moment même où il le vivait, a lui-même dit et analysé, mais aussi sur ce qu’il n’a pas dit, sur ce qui reste «inanalysé» ou sur ce que Freud laisse stratégiquement hors de son autoanalyse. Robert Maggiori (Libération)

Marie-Magdeleine Lessana est psychanalyste et écrivain.

Marie-Magdeleine Lessana est psychanalyste et écrivain.

En rapport avec son expérience de la clinique psychanalytique, elle fut enseignante en Science Humaine Clinique à l’Université Paris 7, consultante à la Maternité Saint Vincent de Paul à Paris, membre de l’Ecole Freudienne de Paris, elle a produit de nombreux enseignements de psychanalyse dans le monde et publié de nombreux articles particulièrement sur la féminité au tournant des années 1980.

En 1985 participe à la fondation de l’Ecole Lacanienne de psychanalyse à Paris.

Elle se dégage petit à petit de toute forme académique d’enseignement de la psychanalyse pour préférer l’écriture.

1993, elle prend part à la polémique sur la médicalisation de la procréation, démontrant que l’emprise médicale sur nos désirs d’enfant et sur nos désirs érotiques annonçait une infertilité d’époque :« Malaise dans la procréation », Albin Michel.

2000, au travers de cas célèbres de relation mère/fille, elle développe une nouvelle algèbre du féminin entre ravage et ravissement, « Entre mère et fille:un ravage » Pauvert.

2001, elle compose la réédition des érotiques de Georges Bataille illustrés à l’identique de ceux cachés sous le manteau, disparus depuis cinquante ans chez les rares collectionneurs riches et chanceux dans la monde, avec une postface: « De Borel à Blanchot:une joyeuse chance, Georges Bataille », Pauvert.

2002, « Chambre d’Accusation », roman Pauvert, un amour fulgurant et douloureux qui conduit aux portes de la prison et de la réhabilitation.

2005, Les lectrices de ELLE ont retenu son « Marilyn, portrait d’une apparition », Bayard, démonstration du talent de la star, qui a su chercher aux tréfonds de ses moments d’égarements la brillance de son art. L’auteur réhabilite l’artiste Marilyn dans sa singularité et montre à quel point on a eu tort de la traiter en « pauvre fille déprimée, suicidaire, et droguée ».

2006, « Ne quittez pas » roman, Maren Sell éditions, comment un homme pense intimement son échec à vivre et désirer au travers des illusions contemporaines de la réussite.

2006, Participation au livre collectif « Amour fou », Maren Sell éditions, Arthur Miller et Marilyn Monroe se sont aimés et comment se sont-ils ratés, Miller a été hanté par cet inachèvement toute sa vie.

2OO9, « Mon frère », Ramsay. Le retour dans l’écriture de la lumière du lien d’enfance, poumon intime malgré les murs.

Les romans prolongent les essais en plus poétiques et plus intimes.

Marie-Magdeleine Lessana nourrit son travail par un intérêt engagé pour d’autres formes artistiques à côté du roman: art plastique, spectacle vivant auquel elle participe.

Gérard Huber est écrivain, psychanalyste, dramaturge. Il vient de publier la première biographie psychanalytique de Freud :” Si c’était Freud” (Ed. Du Bord de l’eau).

Gérard Huber est écrivain, psychanalyste, dramaturge. Il vient de publier la première biographie psychanalytique de Freud :” Si c’était Freud” (Ed. Du Bord de l’eau).

Professeur de philosophie, puis psychanalyste, il est titulaire du Doctorat de psychopathologie clinique et psychanalyse (Université Paris 7). Très vite, il s’est rendu indépendant des institutions psychanalytiques et a animé de nombreux séminaires de recherche et formation en psychanalyse, depuis Confrontation (1979) jusqu’à aujourd’hui, notamment en stimulant la controverse interdisciplinaire entre psychanalystes et biologistes, neurobiologistes, médecins, philosophes, sociologues, sujets vulnérables, juristes et spécialistes de la bioéthique, tant à l’hopital Antoine-Béclère (service du Pr Papiernik – 1985) qu’à l’Université Européenne de la Recherche, à l’Association Descartes (ministère de la Recherche, 1989-1997) et à Prospective 2100. C’est ainsi qu’il a organisé des colloques nationaux, européens et internationaux, notamment dans le cadre de Biomed 1, mais également à l’échelle mondiale (Unesco). Ses activités ont contribué au dialogue du Comité Consultatif National d’Éthique avec la société, à la création du Comité opérationnel d’éthique (COPE) du CNRS en 1991 (jusqu’en 1996), à la constitution d’une cellule scientifique de réflexion éthique dans le cadre de la mission de Noëlle Lenoir chargée, en 1991, du Rapport préparatoire au projet de loi bioéthique, à la suite de quoi il est aussi devenu, en 1993, vice-Président des Sciences fondamentales et appliquées (Commission Nationale Française pour l’Unesco) et membre de la Délégation française. Chargé par Federico Mayor, DG de l’Unesco, et Augusto Forti, conseiller spécial, d’organiser la réflexion préparatoire à la Conférence m

ondiale des sciences (Unesco), en 2000, il est devenu, par la suite, chargé de mission du Président de l’Association Française contre les Myopathies/AFM-Téléthon. Depuis, il préside le club “Santé Solidarité” à prospective 2100.

Parallèlement, il a écrit de nombreux articles publiés dans la presse nationale et dans des revues, et de nombreux ouvrages parmi lesquels : Conclure dit-il sur Lacan (1981, Galilée), L’Égypte ancienne dans la psychanalyse (1986, Maisonneuve et Larose), l’Énigme de le délire (1988, Osiris), Freud, le sujet de la loi (1999, Michalon), L’Homme dupliqué (2000, L’Archipel), Anatomie de la séparation-Réponses à Jacques Derrida (2002, DeBoeck Université), Contre-expertise d’une mise en scène (2003, Editions Raphaël), Guérir de l’antisémitisme (2005, Le Serpent à plume), Mala, une femme juive héroïque dans le camp d’Auschwitz-Birkenau (2006, Edition du Rocher), Ce quelque chose de juif qui résiste (2008, Ed. Du Bord de l’eau), Si c’était Freud (2009, Ed. Du Bord de l’eau).

Il a aussi écrit plusieurs pièces de théâtre : Vienne 1938 (2004, Safed edition, lue plusieurs fois à Venise et Paris), La Récréation d’une folle (inédit) et Freud Eros ou Thanatos? (avec le comédien et metteur en scène Patrick Olivier) qui se joue les 25-29 novembre 2009 à La Vieille Grille (Paris 75005). Et qui se jouera le 14 décembre après la Leçon de clôture du Colloque sur Freud qu’il donne au Centre Communautaire, 119 rue Lafayette, 75010, le 14 décembre 2009, à 19h30

(34 votes)

(34 votes)

Gérard Huber est écrivain, psychanalyste, dramaturge. Il vient de publier la première biographie psychanalytique de Freud :” Si c’était Freud” (Ed. Du Bord de l’eau).

Gérard Huber est écrivain, psychanalyste, dramaturge. Il vient de publier la première biographie psychanalytique de Freud :” Si c’était Freud” (Ed. Du Bord de l’eau).

Résumé

Résumé Quelle semaine ! Par Christine Clerc

Quelle semaine ! Par Christine Clerc

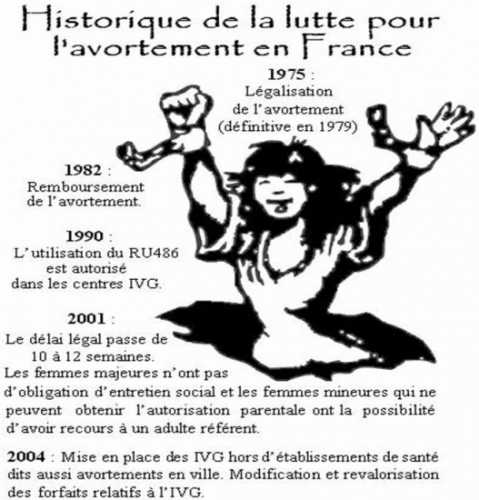

Défilent les villages africains en flammes, les femmes enceintes éventrées, les fillettes excisées, les petites prostituées asiatiques qui mourront du sida à 17 ans, l’adolescente bosniaque emmenée par les soldats… Pourquoi cette haine,parfois attisée par les grands prêtres, du corps de la femme ? Et pourquoi cette lâcheté générale devant les atrocités qu’on lui fait subir ?

Défilent les villages africains en flammes, les femmes enceintes éventrées, les fillettes excisées, les petites prostituées asiatiques qui mourront du sida à 17 ans, l’adolescente bosniaque emmenée par les soldats… Pourquoi cette haine,parfois attisée par les grands prêtres, du corps de la femme ? Et pourquoi cette lâcheté générale devant les atrocités qu’on lui fait subir ?

Lundi 30 novembre 2009 de 20 h à 20 h 40, Arnaud Ardouin consacre son émission

Lundi 30 novembre 2009 de 20 h à 20 h 40, Arnaud Ardouin consacre son émission