Une belle page de Gilles Brochard sur le livre d’Isée St. John Knowles

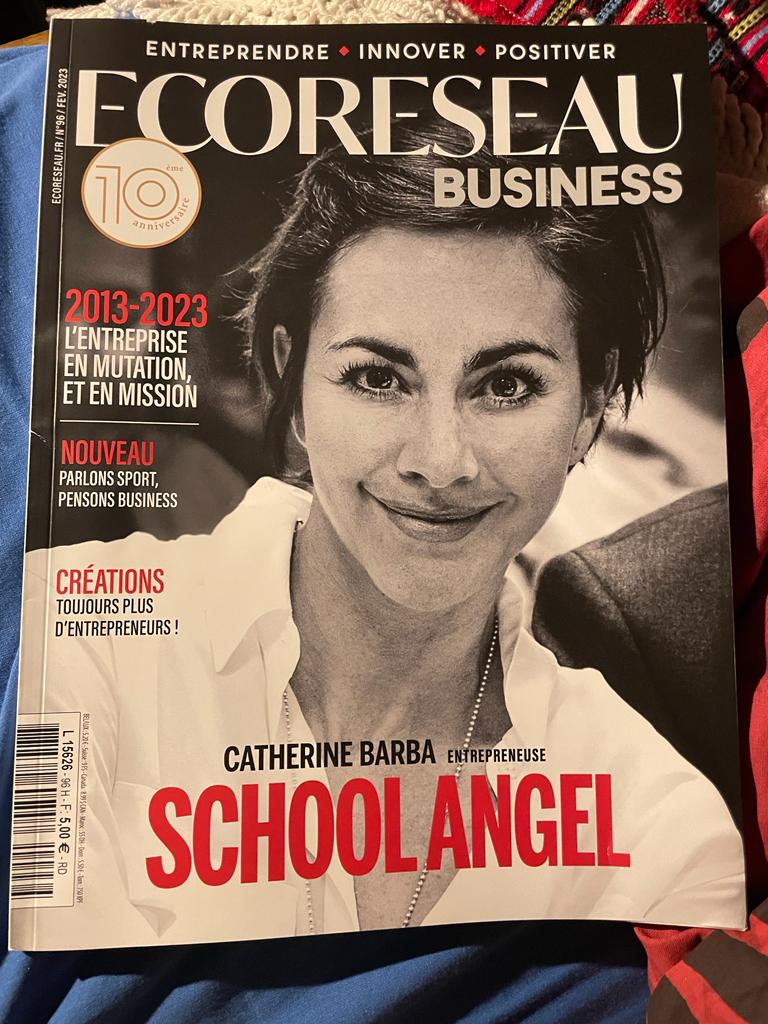

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Une belle page de Gilles Brochard sur le livre d’Isée St. John Knowles

Christian de Maussion, auteur de « La fin des haricots » fait son entrée dans Front populaire

Christian de Maussion, auteur de « La fin des haricots » fait son entrée dans Front populaire

Le Candidat

« Qu’ils viennent me chercher ! » Curieux appel qui n’a rien de gaullien. Le texte du Général était une invitation au voyage rimbaldien, bohémien : l’indépendance nationale. L’un s’adresse aux hommes libres, l’autre invective les gueux.

De Gaulle enseigne le savoir rudimentaire, testamentaire, d’un père. J’ai été élevé dans la terreur de subir. Macron détricote une passion, déboulonne une grandeur. La subordination est un horizon de haute trahison. L’addition des manquements bricole un simulacre de politique. Pas de cap, pas de parole. Pas d’industrie, pas d’énergie. Pas d’espoir, pas d’avenir.

L’épisode burlesque des introuvables masques allégorise la somme de tous les renoncements.

Une fois le livre achevé, j’ai été saisi par un vers de Pasolini qui m’a émerveillé : « La connaissance est dans la nostalgie ».

Oui, « La fin des haricots » témoignent d’un cri qui est celui de la nostalgie. Un cri de scrogneugneu. Avant, c’était mieux. Il y avait davantage de soin dans le travail ouvragé. L’éditrice du livre m’a confié que le livre « ne manquait pas d’humour ». On attribue souvent à Boris Vian une phrase qui appartient à Chris Marker, le poète cinéaste : « L’humour est la politesse du désespoir ». Cette politesse du désespoir, je l’ai baptisée, moi, avec mes propres mots paysans : « la fin des haricots ».

Il salit la mémoire du Général. Il dénature mes souvenirs de Boris Vian. Sa ressemblance de figure altère mon humeur. Car ce livre est une œuvre de colère. Durant la débâcle de 40, il est des soldats qui décidèrent d’instinct, sans réfléchir au péril, que la reculade était odieuse, qu’il fallait rompre avec la dégringolade, enrayer l’humiliation et repartir à l’assaut. Ils sont morts dans l’honneur.

Le théâtre des opérations, la réalité, le terrain comme ils disent. Le « terrain » est un lieu d’exotisme, peut-être même une utopie, une lointaine contrée inexplorée, sans doute une vue de l’esprit, située au bout du monde ministériel. Il fascine le souverain qui soliloque ses vœux du trente-et-un. L’homme fenêtre de la saint Sylvestre exprime le souhait de s’encanailler dans les bourbiers, de s’introduire « au plus près du terrain ».

A vrai dire, le terrain était demeuré une terra incognita du premier mandat. Mais depuis Mbappé au Qatar, le prince sait désormais fouler les terrains sans crier gare. Il a compris que le terrain est aux politiciens ce que l’atome est aux physiciens. Il lui appartient de s’aventurer toujours plus loin dans les mystères de la boueuse matière humaine. Il lui incombe d’aller débusquer les neutrinos du terrain, de percer le secret des portées d’engueulade.

Les ploucs et les sous ploucs, qui gîtent au diable dans des coins paumés, peuplent un terrain merdique, inflammable à la première connerie, à la première ânerie de petit marquis de l’Ena.

Ces ethnies de la périphérie se lassent des selfies des explorateurs de la préfecture. Les analphabètes photographiés par les messieurs des ministères, en service commandé de tourisme humanitaire, s’impatientent un peu. La gent illettrée des pourtours d’Elysée ne se satisfait pas des seules joggings républicains, des pieuses marches blanches du dimanche.

Le terrain, c’est comme l’atome. A vouloir le taquiner, on s’expose à des risques de fission. Quand on le casse, lui casse les pieds, l’enquiquine à l’excès, quand on roule le boulanger dans sa propre farine, il déferle en nombre dans les cités, s’éparpille dans les centres-villes comme un peuple illégal d’immigrés indésirables.

Mai 2017 : Maria est la reine du palais, la maîtresse de l’Atlas. Elle nous traite aux petits oignons, dresse une nappe devant l’horizon. La ronde Andalouse sert une soupe au poivron vert face au soleil du désert. La journée claudique. C’est la soie du soir qui se pose sur la peau.

Maria s’applique à sa besogne, chasse les miettes et les mouches, nous interroge d’un mauvais œil. La cuisinière est cachottière. Son sourcil noir délimite une frondeuse bouderie. Elle mord sa lèvre, faute d’extraire le mot qui colle à sa colère. Maria met les pieds dans le plat.

« Il n’a pas beaucoup de charisme, votre petit caudillo. Ses yeux sont trop bleus. Des pommes ici, sur les marchés, on dit qu’elles sont trop vertes. »

La soupe de Maria me rappelle celle de Nicolas de Staël, le type d’Antibes, les derniers soirs, comme une prière, un bénédicité, une fixité. Maria, sous le grand ciel de Chouiter, nous révèle un mystère, confie sa joie, fait du gazpacho le choix de notre écuelle. Maria s’est retranchée dans ses quartiers.

Elle dit ce qu’elle pense, je pense à ce qu’elle dit. Je me résume. J’ai voté Lance Armstrong, un champion cycliste à sourire métallique. M’emballe moyennement le symbole pyramidal, dans le dos du jeune homme qui pédale.

Le Candidat est un échec cuisant pour Flaubert. L’ermite de Croisset se distrait d’un gros chantier – Bouvard et Pécuchet – en s’exerçant aux tirades de comédies, en composant une sorte de poème politique. La pièce est jouée quatre soirs d’affilée sous les sifflets et quolibets. On aurait dit du Ionesco, venu trop tôt. Car, avec le bourgeois, Flaubert s’en donne à cœur joie.

Rousselin souffre d’une ambition. Il prétend à la députation. C’est un candidat d’élection. Au deuxième acte, scène XI, il se définit sous les traits d’un Macron d’aujourd’hui :

– Pourquoi toujours ce besoin d’être emporte-pièce, exagéré ? Est-ce qu’il n’y a pas dans tous les partis quelque chose de bon à prendre ?

– Sans doute, leurs voix !

Murel, son conseiller, capitaine d’industrie, opine du chef, impose sa loi. A ne se revendiquer d’aucune identité, Le Candidat de Flaubert est d’une extrême modernité. Rousselin a faim, mange à tous les râteliers. Il est aussi légitimiste que Bouvigny et libéral que Gruchet, l’un et l’autre rivaux.

L’argent de Murel finance L’Impartial, journal qui exhorte à ne pas voter mal. Murel fourgue au passage ses éléments de langage : « Il faut bien que je rebadigeonne votre patriotisme ! » (Acte deuxième, scène XII). Rousselin cause au peuple comme à des orphelins sans fifrelins : « On doit, autant que possible, démocratiser l’argent, républicaniser le numéraire » (Acte troisième, scène II). Or, du numéraire au numérique, il n’y a que quatorze décennies d’histoire, le temps de rafraîchir Rousselin, d’en extraire un Macron magicien.

Au dernier acte, Pierre, le domestique de Rousselin, se fiche comme d’une guigne de la commission de contrôle des comptes de campagne : « Rien ne coûte, vu la circonstance ! Ce soir l’élection, et la semaine prochaine, Paris ! » Rousselin est l’ange annonciateur de notre Emmanuel marcheur : « Il est absurde d’avoir des opinions arrêtées d’avance » (Acte quatrième, scène II). Candidus veut dire blanc en latin. Le candidat est la somme de toutes les couleurs, y compris politiques.

Certains de mes livres trouvent une issue littéraire dans la mémoire, des souvenirs recomposés, une vie morte reconstituée. D’autre s’imposent à moi, heurtent de plein fouet une écriture, se présentent tels quels comme des modèles à figurer.

Ce sont des croquis d’aujourd’hui, extérieurs au for intérieur. « La fin des haricots » en prolonge les traits, fait écho à l’art des portraits. Il appartient au deuxième style, rosse et féroce. Car je ne considère pas comme fortuit le mot rire dans celui d’écrire. Rire et écrire procède du même élan, du même tourment, d’un même ricanement.

Ce dixième ouvrage se situe dans le droit fil d’un premier livre consacré à de Gaulle. Il témoigne d’un retour aux sources. Il s’affiche comme la chronique urticante d’un fiasco national.

Les personnages publics dont j’évoque les agissements fugitifs, dont je mentionne les noires impérities, obéissent au monde enfantin de la bande dessinée.

A vrai dire, j’observe un théâtre, non pas absurde mais burlesque, où l’acteur au pouvoir endosse la caricature comme une deuxième nature. Je regarde comment s’agitent les chefs à savoir bref.

L’actuelle gestuelle mécanique du pouvoir, à cadence saccadée, renvoie à des saynètes d’un cinéma disparu, aux délires de Louis de Funès, Tati, Chaplin, Keaton, Sennett ou Harold Lloyd. Le genre politique selon Macron ressortit de l’art burlesque.

Pour nous les gueux, les yeux de président n’étaient jamais bleus. Naguère, les regards n’étaient pas clairs. Ils étaient noirs. De de Gaulle à Hollande, l’œil de deuil prévalait. Avec Macron, la République change de prunelle comme de chemise, ou de paradigme. Elle impose une transparence glaciaire. Elle nous fusille du regard.

Jadis Hallier taxait Giscard de « colin froid ». Or aujourd’hui le pays est gouverné par un trio de colins hyper froids : Macron, Borne, Lemaire. Manu, Lili, Nono ont les yeux trop bleus. Glagla. Froid dans le dos. Ils nous réfrigèrent pour l’hiver.

C’était hier. A la table du conseil des ministres, on dénombre quatre présidents. De Gaulle est entouré de Pompidou, Giscard, Chirac. A sa droite André Malraux, « l’ami génial ».

Dans « Lettres à Roger Nimier », Jacques Chardonne apparente une assemblée de ministres à une « espèce de jet d’eau au centre de la capitale ».

Autour de Humble 1er, la magie hydraulique des fontaines atteint son paroxysme théâtral. Les ministres d’aujourd’hui pressentent qu’ils seront un jour président. Quatre d’entre eux, peut-être. Titulaire compris. C’est le record à battre.

Sous Humble 1er, le personnel a été renouvelé en grand. Personnellement, je vois bien Christophe Béchu à l’Elysée. Et même, plus tôt que prévu. Bérangère Couillard a ses chances. Marc Fesneau peut déjouer les pronostics. A moins que Rima Abdul-Malak ne décroche elle aussi la timbale. A vrai dire, on a l’embarras du choix. Les talents sont là.

Bref, le peuple se sent à l’étroit dans le nombril du monarque.

Christian de Maussion, essayiste, auteur de « La fin des haricots » (5 Sens Editions, décembre 2022)

« La fin des haricots » est sous-titré : « Chronique d’un fiasco national : 2017/2022 »

Paris et Berlin accueillent Zelensky mais ne parviennent pas à cacher leurs désaccords sur la défense et l’économie

Paris et Berlin accueillent Zelensky mais ne parviennent pas à cacher leurs désaccords sur la défense et l’économie

La visite de Vladimir Zelensky est spectaculaire, sauf qu’elle souligne le déficit de politique de défense et d’économie. Français et Allemands n’ont toujours pas de positions communes alors que la Russie prépare une nouvelle offensive contre l’Ukraine.

L’Union européenne n’a toujours pas pris la mesure de la guerre en Ukraine et surtout l’ampleur des besoins de Vladimir Zelensky. La visite surprise du président Zelensky à Londres, puis à Paris, puis à Bruxelles ne sera sans doute pas suivi d’un renforcement des aides militaires, civiles et économiques à l’Ukraine. En bref, on va sans doute annoncer à la fin de la semaine l’envoi de pilotes d’avion, mais pour les avions, il faudra attendre encore.

Un chiffre, un seul, mesure la gravité de la situation. Le montant des aides toutes catégories confondues, en matériels militaires, en logistique et en aides financières directes accordées par les Etats-Unis représente près de 85% du total des aides reçues par l’Ukraine. L’Europe est aux environ de 15 % avec un problème supplémentaire : le manque d’homogénéité, de cohérence et surtout de stratégie entre les principaux partenaires de l’Union européenne.

Le livre de Pierre Menat, ancien conseiller de Jacques Chirac, ancien ambassadeur et ancien directeur Europe au ministère des affaires étrangères, montre bien les failles de l’Union européenne face à un problème aussi grave et violent que la guerre en Ukraine. L’Union européenne et la guerre aux éditions L’harmattan.

Le livre de Pierre Menat, ancien conseiller de Jacques Chirac, ancien ambassadeur et ancien directeur Europe au ministère des affaires étrangères, montre bien les failles de l’Union européenne face à un problème aussi grave et violent que la guerre en Ukraine. L’Union européenne et la guerre aux éditions L’harmattan.

L’Union européenne a fait preuve de grande résilience face à la pandémie et d’ambition en mettant entre parenthèses les contraintes de Maastricht, autorisant dans la plupart des pays membres une politique de protection type « quoi qu’il en coute ». Mais plus encore, l’Union européenne a réussi à mutualiser et regrouper ses achats de vaccins et en plus, elle a pour la première fois de son histoire, lancé un programme commun de 750 milliards d’euros financé par un emprunt européen.

Mais face à la guerre en Ukraine, la situation des Européens a été beaucoup plus difficile à lire et à décrypter. Les 27 États membres ont été unanimes, ils ont condamné l’agression russe, la violation de frontières territoriales et le nom respect des traités internationaux, les 27 pays membres de l’Union ont tous condamné les actes barbares et terroristes qui violent toutes les règles de la guerre. Les 27 ont aussi adopté tous les paquets de sanctions et décidé une aide massive financière à l’Ukraine.

Mais en dépit de toutes ces initiatives, on a aussi vu les graves tensions entre la France et l’Allemagne sur la question de l’énergie notamment, mais pas seulement. On a bien senti les différences de position entre les pays membres mais frontaliers de la Russie et les autres. Pour des raisons politiques différentes, la Pologne s’est très investie alors que la Hongrie est restée à l’écart.

Cette guerre en Ukraine a entrainé des positions fortes des Etats-Unis avec des livraisons d’armement considérables, des relations économiques renforcées … cette guerre en Ukraine a aussi renforcé la cohésion des pays de l’Otan mais l’OTAN relaie la position américaine. En bref, l’Europe qui a fourni des armes, l’Europe qui a pris conscience que ce qui se jouait c’était l’avenir de ses valeurs, de ses organisations démocratique et de son style de vie, a été « faible » dans son engagement.

Principalement sur deux terrains stratégiques.

1e) Le terrain de la défense commune est resté en jachère. Conscients de la nécessite d’une autonomie stratégique de l’Union européenne au sein de l’OTAN, mais à coté de l’autonomie stratégique américaine, les 27 pays de l’Union ont sans doute trouvé des financements originaux pour les aides militaires mais on ne peut pas dire que les 27 aient progressé dans la définition d’une politique de défense commune. Il n’y a pas actuellement de défense européenne. Et Vladimir Zelensky n’a pas obtenu d’assurance de ce côté-là. Il a été rassuré sur la perspective de son entrée dans l’Union européenne et cela lui sera confirmé à Bruxelles en fin de semaine, mais il n’a pas obtenu de signal sur l’existence d’une position européenne commune.

Ce sont les Américains qui ont fait un retour massif sur le théâtre de la sécurité européenne mais ignorant les Européens.

2e) Sur le terrain de l’économies et des échanges, il faut reconnaitre que l’Europe n’est pas le partenaire privilégié de l’Europe mais il faut dire aussi que l’Europe n’a pas fait beaucoup d’effort. L’Ukraine attend beaucoup de l’Europe, sur le plan sécuritaire mais ne compte pas sur le plan économique. L’aide militaire est relativement faible, mais l’aide humanitaire et l’aide d’économie d’urgence, d’assistance aux réfugiés a été très importante.

Cela dit, le partenariat commercial est très marginal. Alors que les échanges avec Moscou ont été complètement coupés, on aurait pensé que les échanges soient réorientés vers l’Europe. Ça n’a pas été le cas. Le blocage des ports de la mer noire a provoqué une flambée des cours du blé et du tournesol, la fermeture des robinets du Gaz russe a aussi fait flamber les cours. Mais après quelques mois d’explosion des prix, tout est retombe à son niveau d’avant-guerre.

L’Ukraine est un tout petit partenaire commercial des Européens.

L’Ukraine est le 17e client de l’Union européenne. Nos exportations représentent moins de 1,1% du total des exportations européennes. L’Ukraine est notre 15e fournisseur, 1% de nos importations.

A l’inverse, l’Union européenne est un très gros partenaire commercial de l’Ukraine. Près de 50 % de son commerce se fait avec les pays de l’Union européenne. Nous, Européens, nous sommes plus lourds que les Chinois dans le commerce international de l’Ukraine. Sans parler de la diaspora et des réfugiés qui drainent des flux financiers importants.

Ce décalage-là mériterait de la part des Européens une analyse spécifique à la fois sur la question de la reconstruction parce que les Américains sont en train de prendre des options, mais sur la réindustrialisation.

Sur ce terrain-là qui commande l’autonomie de l’Ukraine, il n’y a aucune étude en cours à Bruxelles.

Or beaucoup d’observateurs considèrent que si l’Ukraine manque de forces économiques, ça lui sera fatal.

Des armes oui, les Ukrainiens vont sans doute recevoir une aide importante mais si la logistique n’opèrent pas l’Ukraine tombera.

La visite de Zelensky en Europe n’aura évidemment pas été inutile. Le président Ukrainien va repartir avec des promesses mais surtout avec la satisfaction peut être d’avoir convaincu les europeens que cette guerre était une guerre pour des « valeurs » qui concernait les Européens beaucoup plus fortement que les américains qui resteront protèges par L’Atlantique.

Lire, l’union européenne et la guerre par Pierre Ménat. Éditions L’Harmattan

Pierre Ménat dans « Le Monde de Loison » sur France infos TV

Pierre Ménat sur France infos TV le 8 février 2023

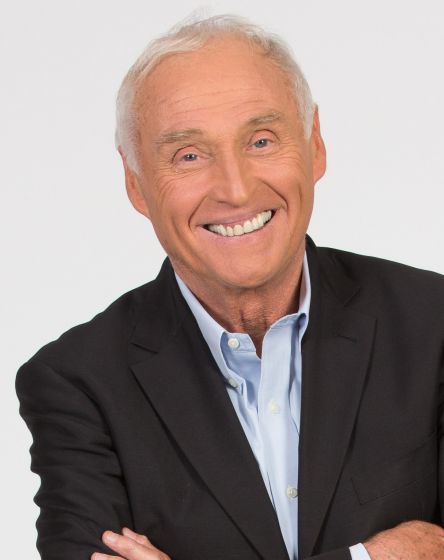

La première exposition parisienne d’Erik Andler « Distorted Date »

aura lieu du jeudi 9 au jeudi 23 février 2023.

A l’Hôtel La Louisiane – 60 rue de Seine – 75 006 Paris

(inscription : guilaine_depis@yahoo.com 06 84 36 31 85)

avec plusieurs soirées de conférences & réflexion & convivialité sur le « Temps » durant l’exposition :

– jeudi 9 février à partir de 19h00 : Vernissage de l’exposition Distorted Date

d’Erik Andler + lancement de « Et Vivre, ma folle Vagabonde » le premier recueil de poèmes de Charlotte Saliou – lecture par SAPHO

Avec Eric Poindron, directeur de la collection « Brumes et Lanternes » et de l’éditeur François Mocaer

« Seul le plus pur des bleus des songes fera chanter la strophe »

– samedi 11 février de 17h30 à 19h : Soirée Vision philosophique du « Temps » avec les philosophes Jean-Marc Bastière et Marc Alpozzo

– mardi 14 février à 19h : Soirée Vision sentimentale du « Temps » avec le résultat du concours de textes (prose ou poèmes) d’amour contenant pour

la Saint-Valentin les trois mots Temps, Amour, Eternité et tenant sur une page.

Le gagnant remportera une oeuvre originale d’Erik Andler et se verra offrir une nuit à La Louisiane.

– jeudi 16 février de 18h30 à 20h : Soirée Vision neuroscience du « Temps » avec les chercheurs en neurosciences Daniel-Philippe de Sudres et Eric Durand-Billaud auteur du livre « L’amputation »,

présentation de deux associations : « Art for Science » et « Les Amis de Patrice »

Est-il possible d’arrêter de courir après le temps?

Est-il possible d’arrêter de courir après le temps? Est-il possible d’arrêter de courir après le temps ?

Est-il possible d’arrêter de courir après le temps ?En Quête de Sens • 09h05

Nina Bataille, coach, auteure, conférencière, qui publie le 16 février prochain « J’arrête de courir après le temps » (Ed. ESF). Nina Bataille – Coach professionnelle, Auteur, Conférencière (ninabataille-coaching.com)

Marc Alpozzo, écrivain, professeur de philosophie et journaliste pour le magazine Entreprendre. Son livre Seuls – Les Belles Lettres

Erik Andler, artiste peintre contemporain. Première exposition parisienne « Distorted date » du 9 au 23 février à l’hôtel La Louisiane. Erik Andler

Revoir l’émission : https://www.youtube.com/live/2AntM6yJNaE?feature=share

Le panache

Le panache

Jean-Pierre Noté à la radio sur Radio Présence, à réécouter ICI :

Jean-Pierre Noté à la radio sur Radio Présence, à réécouter ICI :