« NFT Révolution » dans Rolling Stone

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

« NFT Révolution » dans Rolling Stone

Revoir l’émission de John Karp du 30 mai 2022

Chacun a lu dans son enfance L’île au trésor de Robert-Louis Stevenson, ou en a vu l’un des films. Les randonneurs ont sans doute lu Voyage avec un âne dans les Cévennes, du même auteur. Il fait régulièrement des émules, et Didier Guillot est parti sur ses chemins. Oh, il parle peu de Stevenson, juste au détour d’une phrase, l’écrivain écossais est juste une marque, un itinéraire proposé, pas même un guide de vie sauvage ou simplement naturelle.

L’auteur, la cinquantaine, ouvrier devenu juriste à force de cours du soir pour s’en sortir, sortir de soi et de ses brisures d’enfance, a voulu prendre un bol d’air, faire une pause, retrouver une nostalgie : celle de son grand frère Daniel, mort à 23 ans volontairement parce qu’inadapté à l’existence, probablement bipolaire. Didier nous raconte, au fil du chemin, le bonheur d’être grand frère, le seul bonheur du sien. Lui, le petit, se sentait aimé, admiré, protégé, élevé. Dans de belles pages il dit avec pudeur ces moments que la marche lui remémore, la promenade dans les chemins avec l’aîné, la pêche à la rivière, les jeux d’eau, les insectes sur la peau, et toujours ce sentiment d’être là parce qu’un autre qui vous aime est à côté. Il lui a appris à rêver puis, à 13 ans, l’a laissé.

Pour le reste, quelques anecdotes sur les bobos des cuisses et des pieds, la soif et la fatigue, les gîtes et les bistros, les vieux de rencontre ou l’Anglais alcoolo, l’ex-routarde pieds nus qui accumule les plats de terroir par bonheur de donner à manger, la randonneuse qui se targue de ne voyager qu’avec deux slips, le jeune homme généreux de sa bouteille d’eau mais qui canne dans les montées. Un zeste d’humour, beaucoup d’empathie pour les arbres, les roches, la forêt.

Des phrases ciselées avec l’amour du travail bien fait, les mots ajustés en marqueterie, peu d’épanchements et de lyrisme mais les sauts et gambades d’un esprit au fil d’un chemin. Juste un pas de côté.

Didier Guillot, J’ai appris à rêver… sur les pas de Stevenson, 2021, éditions La Trace, 173 pages, €16.00

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

François de Coincy : « Emmanuel Macron fait partie des gens qui croient que l’argent règle tout »

François de Coincy : « Emmanuel Macron fait partie des gens qui croient que l’argent règle tout »Dans un essai, Sept idées libérales pour redresser notre économie, éditions L’Harmattan, 2022, militant pour une « vraie » économie libérale pour la France, l’auteur et économiste expose un certain nombre d’idées originales et iconoclastes faciles à mettre en œuvre.

Marc Alpozzo : On dit de Macron qu’il est un « libéral », à mon avis à tort. Dans une tribune du FigaroVox, vous affirmez justement que « sa fascination pour la dette trahit qu’il n’a jamais été libéral »[1]. Pouvez-vous éclairer nos lecteurs ?

François de Coincy : La liberté c’est le souci de l’indépendance et cela vaut particulièrement en matière économique. Au niveau du pays, à chaque accroissement de dette, nous dépendons un peu plus de nos créanciers et le choix des possibles diminuent.

Emmanuel Macron fait partie des gens qui croient que l’argent règle tout et peu lui importe la manière dont on s’en procure.

Autant l’endettement est utile lorsqu’il finance des projets dont les retombées futures permettront d’en rembourser les échéances, autant il devient un corset insupportable lorsqu’il permet le déficit public.

Autant l’impôt qui paie les dépenses publiques est un processus clair entre l’Etat et les citoyens, autant l’endettement est un palliatif antidémocratique permettant de faire des dépenses sans conséquences apparentes pour les citoyens.

Emmanuel Macron n’a effectivement rien d’un libéral : Il dirige en disant « ne vous inquiétez pas je m’occupe de tout » et c’est ce qu’il fait : à crédit. Cela expliquerait sa fascination apparente pour l’argent magique qui lui évite tous les désagréments de la cruelle réalité, celle qui l’obligerait à demander aux citoyens de fournir des efforts.

M. A. : Votre essai s’intitule Sept idées libérales pour redresser notre économie (L’Harmattan, 2021). Ce serait bien trop long de les reprendre toutes ici, mais quelle serait l’idée phare qui nous sortirait de la crise économique actuelle, selon vous ?

F. C. : La crise économique n’est pas actuelle, elle est permanente depuis des dizaines d’années et malheureusement je ne pense pas qu’une seule mesure puisse nous sortir de la crise en dehors de la mise en œuvre du principe libéral de responsabilité individuelle.

La mesure phare des idées que je propose me semble être le système monétaire libre pour deux raisons :

D’une part c’est la dérive de l’argent gratuit de la BCE qui permet le laxisme budgétaire qui nous amène devant un mur de dettes.

D’autre part, c’est le système monétaire dirigé actuel qui génère les crises financières qui déstabilisent l’économie. L’inflation constatée aujourd’hui n’est que le résultat des montagnes de liquidités émises par la Banque Centrale.

Il y a une double erreur dans la mission confiée à la BCE

D’une part on lui donne le soin de réguler l’inflation : Dans l’inflation il y a deux éléments, la dépréciation monétaire et l’augmentation propre des prix. Si la dépréciation monétaire était inexistante, il ne resterait que l’augmentation propre du prix des produits contre laquelle cela n’a aucun sens d’essayer de lutter : On voit mal comment la Banque Centrale pourrait lutter contre une augmentation des prix du pétrole décidés par les pays exportateurs. Quant à la dépréciation propre de la valeur de la monnaie, elle résulte en général des manipulations effectuées par la Banque Centrale elle-même en pesant sur la masse monétaire ou le taux d’intérêt.

D’autre part on lui demande de favoriser la croissance. C’est également une mission impossible, le système monétaire n’est qu’un système comptable d’écritures de dettes et de créances et seule l’économie réelle peut avoir un impact sur la croissance.

Ce ne devrait plus être la banque centrale qui détermine arbitrairement les taux d’intérêt ni les masses monétaires, mais elle devrait créer et réguler un marché libre des dettes et créances dont ressortirait les taux d’intérêt.

La seule mission de la BCE devrait être de garantir l’intégrité du système monétaire. Si cette idée était adoptée, cela éviterait les crises financières, certains enrichissements sans causes du système financier privé, mais surtout les déficits excessifs des Etats.

Ainsi notre pays ne pourrait résoudre ses problèmes qu’en agissant sur l’économie réelle c’est-à-dire tout simplement par le travail.

M. A. : Vos idées pour un programme plus libéral sont simples mais aussi iconoclastes. Par exemple, pour l’Éducation nationale, dont les résultats PISA sont assez inquiétants, vous préconisez de « confier l’Éducation nationale aux régions ». Vous déterrez le face-à face jacobins-girondins, qui relève d’une vieille histoire française. Pourtant, vous reconnaissez-vous-même que ce qui va mal à l’école, ce n’est pas la centralisation de l’école, mais bien l’idéologie socialiste du « bac pour tous ». Comment cette « vraie décentralisation » comme vous l’appelez, permettra-t-elle de relever le niveau ?

F. C. : L’Éducation Nationale est dans la situation de l’entreprise monopolistique qui devient de moins en moins performante au fil du temps parce rien ne vient la remettre en cause. On n’y peut contester une décision, on n’y peut prendre d’initiatives, tout vient d’en haut, d’une Direction elle-même ligotée par ses propres agents.

Si chaque Région prend en charge toute la politique de l’Education sur son territoire, ses élus auront aura à cœur d’avoir les meilleurs résultats par rapport aux autres. La concurrence jouera non en termes monétaires mais en termes de réputation. Les régions pourront avoir des approches différentes au niveau des programmes, des qualités professorales ou des organisations mais elles auront toujours à l’esprit qu’elles seront comparées aux autres. Avec une telle émulation, il y aura une dynamique pour promouvoir les meilleurs professeurs et les meilleures méthodes d’enseignement. Les idéologies seront abandonnées car les parents et les élèves privilégieront l’efficacité en demandant aux établissements moins performants d’adopter les méthodes des meilleurs.

C’est à partir de cette diversité d’initiatives différentes que pourra se développer l’excellence à partir d’une ou deux régions puis communiquées aux autres. Je ne prône aucun système d’éducation, je propose la liberté qui permet aux meilleurs systèmes d’enseignement d’émerger et de supplanter progressivement les autres.

M. A. : Vous abordez la réforme des retraites, qui sera le gros dossier du nouveau quinquennat de Macron, et qui augure déjà de nombreux désordres sociaux. Que pensez-vous de la retraite à 65 ans, et que préconisez-vous plutôt ?

F. C. : On fait une fixation sur l’âge de départ en retraite qui ne devrait pas être l’objet du débat, mais un paramètre laissé à l’appréciation de chacun. Pour cela il faudrait clarifier le sujet entre ce qui relève de la responsabilité individuelle, les cotisations de retraite, et ce qui relève de la solidarité collective, l’impôt finançant le minimum vieillesse.

L’équilibre du système de cotisation retraite par répartition ne doit pas être calculée sur une année, mais sur longue période de telle sorte que les déficits ou excédents d’une année ne soit qu’une dette ou créance du système qui doit s’éteindre naturellement. Il est évidement absurde de faire la répartition en fonction du solde annuel et non en fonction des sommes cotisées dans le passé. Il faut qu’en moyenne lorsqu’on prend sa retraite, le montant des pensions à recevoir compte tenu de l’espérance de vie, soit égal aux cotisations payées dans les années précédentes. Ce n’est aujourd’hui pas le cas : les cotisations payées sont inférieures aux retraites à percevoir.

Une fois ce principe posé, c’est à chacun de déterminer librement quand il veut prendre sa retraite, une fois qu’il a atteint au moins le minimum vieillesse. Les métiers générant une usure physique ou intellectuelle prématurée doivent faire l’objet d’une sur-cotisation à la charge des entreprises.

Il y a par ailleurs une solidarité nationale envers ceux qui n’ont pu se constituer une retraite suffisante qui ne relève pas des cotisations retraites et qui doit être assurée par l’impôt

Il y a donc une clarification à faire sur ce qui relève des cotisations afin de laisser à chacun la responsabilité des modalités de sa retraite et ce qui relève de la solidarité qui doit être définie par la représentation nationale.

M. A. : En réalité le libéralisme économique dans votre livre ressemble plutôt à un libéralisme mâtiné d’interventionnisme de l’État, n’est-ce pas ? À la fois une libéralisation du marché monétaire, une régionalisation de l’Éducation nationale, et une régulation plus étatiste qu’idéologique, voire apocalyptique de l’écologie. Alors pourquoi pensez-vous que le libéralisme fasse tant peur à la France ?

F. C. : L’intervention publique est essentielle pour mettre en œuvre les règles qui permettent ou favorisent la liberté, notamment économique, mais l’Etat doit s’en tenir à cette mission et laisser les acteurs opérer librement. A titre exceptionnel, il intervient évidemment en cas de défaillance du système.

Le libéralisme est mal compris des Français qui l’assimilent à tort au laisser-faire. Beaucoup de « libéraux » eux-mêmes n’ont pas compris que la liberté n’est pas un état naturel et que c’est au contraire une création humaine qui nécessite des règles.

La démagogie démocratique pousse les candidats au Pouvoir à offrir à leurs électeurs une assistance de plus en plus grande. On a atteint des sommets lors des dernières élections lorsque le Président Macron a multiplié les chèques électoraux payés par la dette, obligeant ses concurrents à faire de la surenchère.

Après tous ces cadeaux populistes, la raison libérale qui demande à chacun de prendre en main son destin est évidemment inaudible.

La question se posera lorsqu’arrivera la fin de l’argent magique : Emmanuel Macron pourra-t-il prolonger sa martingale monétaire durant cinq ans ou devra-t-il manger son chapeau comme quand, il y a quarante ans, François Mitterrand dut abandonner les mirages socialistes ?

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Philosophe, essayiste

Auteur de Seuls. Éloge de la rencontre, Les Belles Lettres

François de Coincy, Sept idées libérales pour redresser notre économie, éditions L’Harmattan, 2022.

François de Coincy, né en 1945 (75 ans) : 2020 – auteur d’un livre d’économie : « Mozart s’est-il contenté de naître ? » ; 1977 – 2018 PDG de la Compagnie de Chemins de Fer Départementaux. Redressement de la société et transformation en holding solide et diversifié ; 1976 – 2000 Création et développement d’un groupe immobilier en association avec un ami ; 1970 – 1976 Groupe Hachette (diverses fonctions gestion finance) ; 1970 Diplomé ESC.

[1] « La fascination d’Emmanuel Macron pour la dette trahit le fait qu’il n’a jamais été un libéral» : (Publié le 30/11/2020 à 21:18, mis à jour le 01/12/2020 à 14:30) : https://www.lefigaro.fr/vox/economie/la-fascination-d-emmanuel-macron-pour-la-dette-trahit-le-fait-qu-il-n-a-jamais-ete-un-liberal-20201130?fbclid=IwAR0gcmKw1sJ5FVqCXqYHtjS8cKqDpKSArrFT6T1NYEdQgA-HC9Pl6GX5LT0

Article sur Anne Mansouret en presse locale

Article dans Village magazine

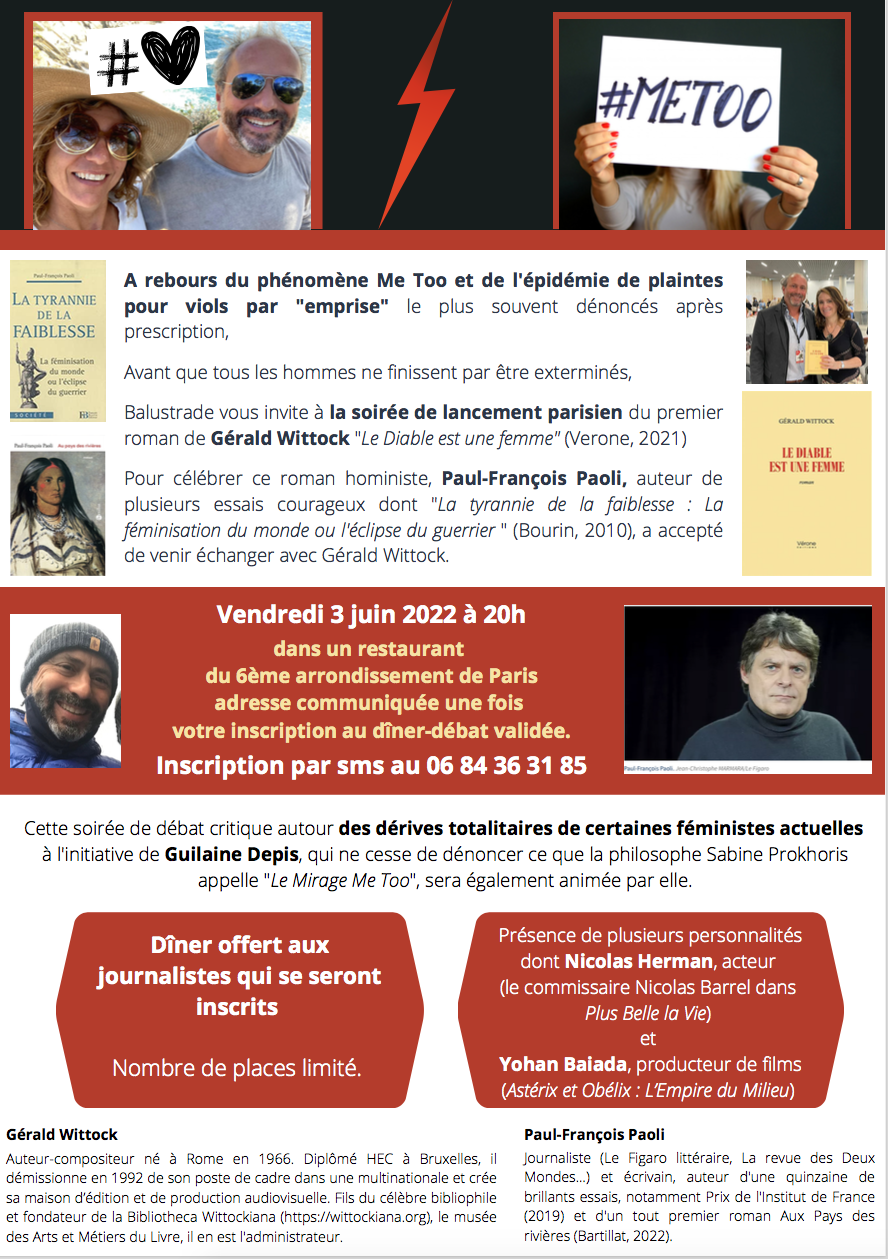

Vendredi 3 juin 2022 à 20h : Soirée Me Too avec Gérald Wittock et Paul-François Paoli, au restaurant le Petit Saint Benoit, 4 rue Saint-Benoit, 75 006 Paris (inscription obligatoire par sms 06 84 36 31 85)