Microbiote : ce trésor invisible à préserver pour notre santé future

Microbiote : ce trésor invisible à préserver pour notre santé future

Par Yves – Alexandre Julien

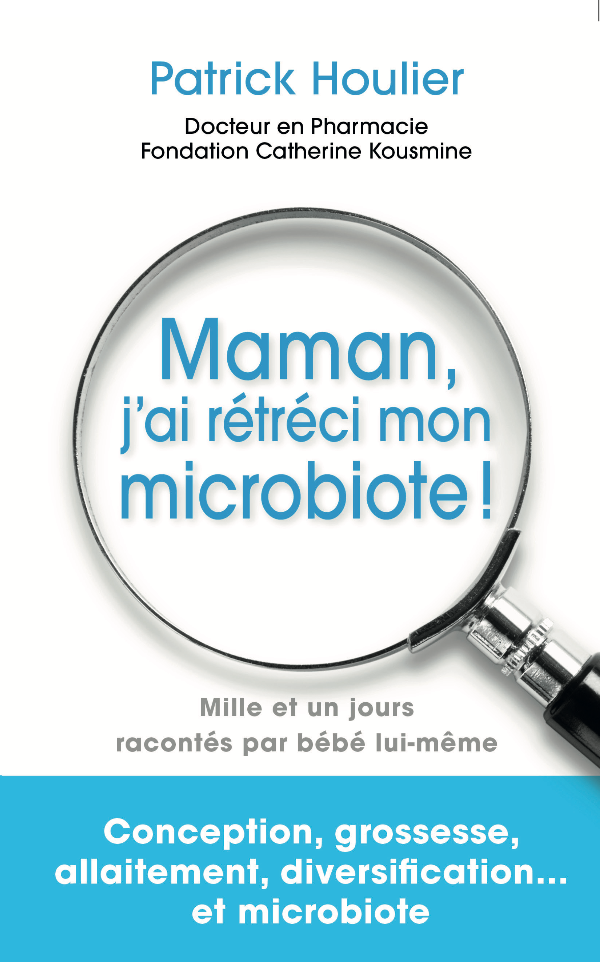

L’intestin, longtemps relégué à un rôle purement digestif, est aujourd’hui reconnu comme un organe central dans la régulation de notre santé globale. Dans Maman, j’ai rétréci mon microbiote, publié chez Librinova, Patrick Houlier, Docteur en Pharmacie et ancien interne à l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris spécialisé en écologie digestive, nous plonge au cœur de ce monde fascinant et invisible. Après vingt ans d’activité dans la Recherche, l’Enseignement et l’Industrie, Patrick Houlier s’investit désormais dans la santé naturelle, mettant en avant le rôle essentiel de l’écosystème intestinal dans notre capital sante . Il est également membre de la Fondation Catherine Kousmine, qui défend l’alimentation comme première médecine.

L’intestin, longtemps relégué à un rôle purement digestif, est aujourd’hui reconnu comme un organe central dans la régulation de notre santé globale. Dans Maman, j’ai rétréci mon microbiote, publié chez Librinova, Patrick Houlier, Docteur en Pharmacie et ancien interne à l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris spécialisé en écologie digestive, nous plonge au cœur de ce monde fascinant et invisible. Après vingt ans d’activité dans la Recherche, l’Enseignement et l’Industrie, Patrick Houlier s’investit désormais dans la santé naturelle, mettant en avant le rôle essentiel de l’écosystème intestinal dans notre capital sante . Il est également membre de la Fondation Catherine Kousmine, qui défend l’alimentation comme première médecine.

Un bébé guide dans le monde du microbiote

Dans Maman, j’ai rétréci mon microbiote, Patrick Houlier choisit un narrateur surprenant et attachant : un bébé. Ce bébé, observateur et curieux, nous emmène avec lui dans sa découverte de son propre microbiote dès la conception. Cette perspective originale, qui pourrait paraître naïve, est en réalité un formidable outil pédagogique. Grâce à ce point de vue infantile, des sujets complexes deviennent plus accessibles, avec une touche d’humour et de légèreté. Le narrateur, tout petit mais déjà bien éveillé, vulgarise la science pour captiver le lecteur, à l’instar des ouvrages de vulgarisation scientifique comme Le Charme discret de l’intestin de Giulia Enders.

Dans le chapitre “Le jour 1 de ma conception” (p.17), le bébé-narrateur commence par nous expliquer, avec une candeur touchante, que dès la conception, notre microbiote est influencé par les génomes de nos parents. Il nous apprend, avec des mots simples, que des phénomènes comme l’épigénétique et la “mémoire transgénérationnelle” modulent la composition de notre flore intestinale avant même notre naissance. Là où des ouvrages plus techniques auraient risqué d’éloigner le lecteur, ce bébé rend le sujet intrigant et ludique, tout en nous introduisant à des concepts aussi poussés que ceux explorés dans L’intestin, notre deuxième cerveau de Michael Gershon.

Un voyage digestif dès la naissance

Le narrateur nous entraîne ensuite dans un voyage fascinant : sa naissance, moment clé où son microbiote commence véritablement à se constituer. Dans le chapitre “Quand un cerveau rencontre un autre cerveau” ,ce bébé raconte comment, dès sa venue au monde, les bactéries présentes dans l’organisme de sa mère – et celles rencontrées lors de l’accouchement – colonisent son intestin. Cette colonisation, loin d’être effrayante, devient une aventure biologique passionnante racontée à travers le regard d’un nouveau-né.

Le bébé nous explique également, sans complexe, comment se met en place l’axe intestin-cerveau, un lien mystérieux que même certains adultes peinent à saisir. Ce lien, exploré par des chercheurs comme Emeran Mayer dans The mind-gut connection , est ici décrit de manière intuitive : son ventre envoie des signaux à son cerveau, et cela influence son humeur et sa santé globale. Grâce à cette approche simple et imagée, le lecteur comprend mieux l’importance de cette interaction entre intestin et cerveau, essentielle à la santé mentale.

L’alimentation moderne vue à travers les yeux d’un bébé

Au fur et à mesure qu’il grandit, le bébé-narrateur se questionne sur les effets de l’alimentation moderne sur son microbiote. Dans “L’alimentation ultra-transformée” (p.93), il partage ses découvertes avec la curiosité et l’innocence d’un enfant, mais sans pour autant épargner les travers de notre mode de consommation contemporain. Pourquoi les aliments ultra-transformés, si colorés et appétissants, sont-ils si mauvais pour notre flore intestinale ? Il explique comment ces produits, souvent remplis d’additifs, d’émulsifiants et de colorants, affaiblissent notre microbiote, le déséquilibrant progressivement. Ce point de vue rejoint les analyses d’auteurs comme Tim Spector dans The diet myth, qui expose comment la simplification de notre régime alimentaire affecte notre diversité microbienne.

Avec des anecdotes directes comme celles de “Mon allaitement” (p.167), le bébé décrit le lien entre une alimentation naturelle – comme le lait maternel – et la santé microbienne. Il nous apprend que ce premier lait, le colostrum, est un véritable « champagne » pour le développement de son microbiote. Cette partie du récit illustre à merveille l’importance de ces premières étapes nutritionnelles, alignées avec les thèses de chercheurs tels que Natasha Campbell-McBride dans Gut and psychology syndrome , qui explore comment un microbiote sain favorise le développement cognitif et émotionnel des enfants.

L’impact des médicaments sur le microbiote : une mise en garde infantile

Dans son exploration des dangers contemporains, le bébé-narrateur ne s’arrête pas à la simple alimentation. Il aborde également, avec une étonnante maturité, les impacts des médicaments. Dans le chapitre “Les ennemis du microbiote de Maman” (p.59), il liste certains des « voleurs de richesse » qui appauvrissent son microbiote, décrivant comment l’usage excessif de ces médicaments peut créer des déséquilibres majeurs dans cet écosystème fragile.

Il se demande, de manière espiègle : « Comment est-ce possible que quelque chose qui soigne en même temps tue mes petites bactéries ? ». Cette observation infantile, bien que simple, reflète une question essentielle abordée dans de nombreux ouvrages médicaux récents. Par exemple, Martin Blaser, dans Missing microbes, met en lumière les dangers d’un usage trop fréquent des antibiotiques, qui détruisent des bactéries bénéfiques tout en contribuant à la résistance antimicrobienne.

Un microbiote perturbé dès l’enfance : vers une santé en danger

L’ouvrage souligne également l’importance de protéger ce fragile équilibre dès les premiers jours de la vie, avec des conséquences à long terme. Le bébé nous raconte comment une perturbation de son microbiote à un stade précoce pourrait avoir des répercussions graves sur sa santé future. Dans le chapitre “Face à l’adversité : bébé maltraité, adulte en danger” (p.158), il explique comment les écrans de télévision peuvent être nocifs (p161) tout comme leur contenu jusqu’à à l’âge adulte.

Cette notion rejoint les analyses récentes sur le rôle crucial du microbiote dans la prévention de maladies métaboliques, inflammatoires et même psychiques. Natasha Campbell-McBride, dans son ouvrage Gut and psychology syndrome, met également en lumière l’importance de soigner la flore intestinale pour prévenir des désordres neurologiques et psychologiques chez les enfants et adultes.

La biodiversité microbienne, un enjeu pour la planète et pour nous

L’un des messages forts que transmet ce bébé-narrateur concerne la diversité microbienne. Dans le chapitre “Les ennemis de ma planète” (p.137), il nous explique, avec des mots simples mais percutants, comment la destruction des écosystèmes environnementaux a son parallèle dans la destruction de notre biodiversité intestinale. Il compare la perte de biodiversité dans la nature à l’appauvrissement de son propre microbiote : tout se dérègle, et cela affecte son bien-être: « Les menaces sur la biodiversité sont bien étayées : les trois-quarts des sols sont dégradés, presque la moitié des milieux marins sont atteints …La cause principale est également connue, en premier lieu les pressions exercées par l’activité humaine sur l’environnement… » ( p138)

Cette perspective fait écho aux travaux de Gérard Eberl dans La symphonie des bactéries, où la santé humaine est comparée à un écosystème qu’il faut protéger des agressions extérieures. Tout comme la planète subit les effets de la pollution et des changements climatiques, notre microbiote subit des perturbations dues aux choix de vie modernes : pollution, alimentation ultra-transformée et usage excessif de médicaments.

Un plaidoyer infantile pour un microbiote équilibré

À travers Maman, j’ai rétréci mon microbiote, Patrick Houlier, par la voix de son bébé narrateur, délivre un message simple mais puissant : notre santé future est intimement liée à celle de notre microbiote. Grâce à une approche infantile et ludique, il parvient à vulgariser des concepts scientifiques complexes, tout en sensibilisant le lecteur à l’importance de protéger cet écosystème fragile.

En miroir de références scientifiques solides comme celles de Tim Spector, Natasha Campbell-McBride, ou encore Michael Gershon, ce bébé éclaire le lecteur sur les choix à faire dès la petite enfance pour préserver ce trésor invisible. Il s’agit non seulement de repenser notre alimentation, mais aussi de limiter l’usage des médicaments et de respecter la diversité microbienne, tout comme nous devons protéger la biodiversité de la planète.

Ce livre, à la croisée entre science et pédagogie, montre que chaque geste compte pour maintenir un microbiote en bonne santé, et que même un bébé, avec ses explications parfois très simples, peut devenir un guide éclairé dans cette quête pour un mieux-être global.

Un thriller international…

Un thriller international…

La Chronique estivale de Jérôme Enez-Viard. “Paul et Suzanne” : un livre de Jean-Philippe Bozek

La Chronique estivale de Jérôme Enez-Viard. “Paul et Suzanne” : un livre de Jean-Philippe Bozek

La force de la philosophie utilitariste c’est sa «simplexité»!

La force de la philosophie utilitariste c’est sa «simplexité»!