Interview de Pierre Ménat, ancien conseiller Europe de Chirac et Juppé, par Christophe Barbier pour Radio J

Réécoutez l’émission ici : https://www.youtube.com/watch?v=IB_OIXW42I0

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Interview de Pierre Ménat, ancien conseiller Europe de Chirac et Juppé, par Christophe Barbier pour Radio J

Réécoutez l’émission ici : https://www.youtube.com/watch?v=IB_OIXW42I0

Un journaliste politique, le meilleur dans sa profession, écouté, voire consulté par les hommes politiques, respecté par tous pour sa droiture, son honnêteté, sa vision de la société. Mais qui est-il vraiment ? Car c’est aussi un solitaire qui se ressource régulièrement dans de grandes randonnées à pied, le plus souvent seul, à la recherche de lui-même et de spiritualité. Il est marié avec la rédactrice en chef d’un grand magazine féminin et tout va bien dans son couple.

Mais un jour, il rencontre Frédérique, une talentueuse violoniste soliste, d’une grande beauté et d’une totale indépendance. Ils tombent amoureux et se met en place alors une liaison épisodique au rythme des voyages de la jeune femme. Mais nait de leur union, un garçon qui s’avère très vite être un excellent pianiste. De son union légitime nait aussi une fille. En grandissant, le jeune homme se montre attiré par toutes les théories d’extrême-gauche, essentiellement trotskistes, alors que la jeune fille penche vers le sociétal et la lutte écologiste. Elle est très douée indéniablement puisqu’à 14 ans c’est en lisant Paul Ricoeur que sa culture politique se forge !

En quelque sorte, une situation classique de l’homme à deux foyers, deux ménages. Mais Frédérique est assez intransigeante, elle ne veut pas que son fils connaisse son père, aussi le héros n’a que le statut d’un des amis de la violoniste. Mais on finit par dire aux deux enfants qu’ils ne sont pas si uniques qu’ils ne le croyaient ce qui va entraîner un drame irréparable. La narrateur va frôler la mort, mais, grâce à son meilleur ami, il arrivera à faire preuve de résilience.

Parmi les personnages secondaires se trouve le jeune Reverchov, rejeton de Russes blancs aux idées plutôt originales puisqu’il milite pour la restauration de l’empire (de l’empire pas de la royauté). Bien que sceptique, le narrateur l’aide à se faire élire député en Corse, et lui donne une couverture médiatique non négligeable. Et c’est là que le lecteur peut être quelque peu « dérangé » par les idées de Reverchov. En fait un anti-islamique plus que primaire qui ne connaît strictement rien à la culture musulmane si ce ne sont les lieux communs ne portant que sur la minuscule minorité wahhabite, assez proche des thèses des suprématistes, etc, en résumé un Zémour bonapartiste.

Ces idées ne sont-elles pas celles du narrateur, voire de l’auteur ? Il faut dire que l’auteur insiste, revient souvent sur le danger de l’Islam et le narrateur a cette phrase qui ne veut rien dire : « Raverchov fait un bon constat mais apporte de mauvaises solutions ». C’est dire qu’il est d’accord avec des faits, indéniables, mais sortis de leur contexte, pas mis en perspective et ne faisant l’objet d’aucune analyse intégrant la complexité des situations. Un vrai grand éditorialiste de presse écrite, à mon avis, éviterait ce genre d’attitude qui est devenu en revanche, la norme dans les « blogs » des réseaux sociaux ou dans les médias « politiques » qui ne cherchent pas à faire réfléchir les citoyens mais à les embrigader derrière leurs théories. Même s’il se dit en désaccord avec la solution (le rétablissement de l’empire) il n’aide pas moins le jeune homme dans sa carrière politique.

Un autre personnage interpelle aussi, un vieux sénateur de Dordogne, très Troisième république, plutôt très sympathique. Ainsi rencontre-t-il, par l’intermédiaire du narrateur, Raverchov pour mieux essayer de le comprendre. Soit, et c’est tout à fait normal. Mais à la fin, il commence à penser aux moyens de le récupérer, de le polir pour qu’il soit plus « présentable ». Je me trompe peut-être, mais je vois là, comment dire, une critique de la politique parlementaire dans laquelle les anciens pour garder leurs prébendes vont tout faire pour « récupérer » les jeunes et profiter de leur renom. Et eux, pour continuer, seront obligés de se modérer. La politique est donc une machine à broyer les idées et le parlementarisme ne fonctionne que comme ça.

Tout cela, bien sûr, n’est pas clairement dit, mais vu la structure de ce roman, je trouve (mais je peux me tromper), que c’est sa trame, enfin l’une des deux trames. Et si je vais encore plus loin, les deux trames peuvent se rejoindre : la rencontre individuelle autour de la résilience, celle de l’homme meurtri et celle de la société qui va trouver la solution pour surmonter ses problèmes souvent fantasmés et revenir à une sorte d’âge d’or encore plus fantasmé. Aux lecteurs de se faire une idée.

Entre deux mondes

Gilles Cosson

Les éditions de Paris. 14€

Illustration de l’entête. Photo Frickr

Pierre Ménat chez Solenn Riou le 5 mars 2023 sur LCI

Entre deux mondes de Gilles Cosson, attention à l’équilibre

Entre deux mondes de Gilles Cosson, attention à l’équilibreUn journaliste politique, le meilleur dans sa profession, écouté, voire consulté par les hommes politiques, respecté par tous pour sa droiture, son honnêteté, sa vision de la société. Mais qui est-il vraiment ? Car c’est aussi un solitaire qui se ressource régulièrement dans de grandes randonnées à pied, le plus souvent seul, à la recherche de lui-même et de spiritualité. Il est marié avec la rédactrice en chef d’un grand magazine féminin et tout va bien dans son couple.

Mais un jour, il rencontre Frédérique, une talentueuse violoniste soliste, d’une grande beauté et d’une totale indépendance. Ils tombent amoureux et se met en place alors une liaison épisodique au rythme des voyages de la jeune femme. Mais nait de leur union, un garçon qui s’avère très vite être un excellent pianiste. De son union légitime nait aussi une fille. En grandissant, le jeune homme se montre attiré par toutes les théories d’extrême-gauche, essentiellement trotskistes, alors que la jeune fille penche vers le sociétal et la lutte écologiste. Elle est très douée indéniablement puisqu’à 14 ans c’est en lisant Paul Ricoeur que sa culture politique se forge !

En quelque sorte, une situation classique de l’homme à deux foyers, deux ménages. Mais Frédérique est assez intransigeante, elle ne veut pas que son fils connaisse son père, aussi le héros n’a que le statut d’un des amis de la violoniste. Mais on finit par dire aux deux enfants qu’ils ne sont pas si uniques qu’ils ne le croyaient ce qui va entraîner un drame irréparable. La narrateur va frôler la mort, mais, grâce à son meilleur ami, il arrivera à faire preuve de résilience.

Parmi les personnages secondaires se trouve le jeune Reverchov, rejeton de Russes blancs aux idées plutôt originales puisqu’il milite pour la restauration de l’empire (de l’empire pas de la royauté). Bien que sceptique, le narrateur l’aide à se faire élire député en Corse, et lui donne une couverture médiatique non négligeable. Et c’est là que le lecteur peut être quelque peu « dérangé » par les idées de Reverchov. En fait un anti-islamique plus que primaire qui ne connaît strictement rien à la culture musulmane si ce ne sont les lieux communs ne portant que sur la minuscule minorité wahhabite, assez proche des thèses des suprématistes, etc, en résumé un Zémour bonapartiste.

Ces idées ne sont-elles pas celles du narrateur, voire de l’auteur ? Il faut dire que l’auteur insiste, revient souvent sur le danger de l’Islam et le narrateur a cette phrase qui ne veut rien dire : « Raverchov fait un bon constat mais apporte de mauvaises solutions ». C’est dire qu’il est d’accord avec des faits, indéniables, mais sortis de leur contexte, pas mis en perspective et ne faisant l’objet d’aucune analyse intégrant la complexité des situations. Un vrai grand éditorialiste de presse écrite, à mon avis, éviterait ce genre d’attitude qui est devenu en revanche, la norme dans les « blogs » des réseaux sociaux ou dans les médias « politiques » qui ne cherchent pas à faire réfléchir les citoyens mais à les embrigader derrière leurs théories. Même s’il se dit en désaccord avec la solution (le rétablissement de l’empire) il n’aide pas moins le jeune homme dans sa carrière politique.

Un autre personnage interpelle aussi, un vieux sénateur de Dordogne, très Troisième république, plutôt très sympathique. Ainsi rencontre-t-il, par l’intermédiaire du narrateur, Raverchov pour mieux essayer de le comprendre. Soit, et c’est tout à fait normal. Mais à la fin, il commence à penser aux moyens de le récupérer, de le polir pour qu’il soit plus « présentable ». Je me trompe peut-être, mais je vois là, comment dire, une critique de la politique parlementaire dans laquelle les anciens pour garder leurs prébendes vont tout faire pour « récupérer » les jeunes et profiter de leur renom. Et eux, pour continuer, seront obligés de se modérer. La politique est donc une machine à broyer les idées et le parlementarisme ne fonctionne que comme ça.

Tout cela, bien sûr, n’est pas clairement dit, mais vu la structure de ce roman, je trouve (mais je peux me tromper), que c’est sa trame, enfin l’une des deux trames. Et si je vais encore plus loin, les deux trames peuvent se rejoindre : la rencontre individuelle autour de la résilience, celle de l’homme meurtri et celle de la société qui va trouver la solution pour surmonter ses problèmes souvent fantasmés et revenir à une sorte d’âge d’or encore plus fantasmé. Aux lecteurs de se faire une idée.

Entre deux mondes

Gilles Cosson

Les éditions de Paris. 14€

Illustration de l’entête. Photo Frickr

L’ambassadeur de France honoraire qui fut en poste en Europe centrale et conseiller du président Chirac, livre un essai tout récent sur les événements en cours. C’est une analyse classique, un exposé Science Po ancien style en trois parties et dix chapitres qui rappellent l’histoire, font le point et livrent des hypothèses. Dans six mois il sera probablement obsolète mais a le mérite de fixer la situation de l’Union européenne dans ce qui survient avec l’agression de Poutine sur l’Ukraine, pays souverain.

La première partie analyse « la guerre d’Ukraine, l’Europe et le monde ».

La guerre d’Ukraine était-elle évitable ? L’auteur croit que la diplomatie, à condition qu’elle fût plus nette et plus ferme, aurait pu éviter un conflit armé. L’exemple du président Sarkozy dans l’affaire de Géorgie n’a pas été renouvelé, la faute aux complexités du processus de consensus et de décision à 27. Les prétextes de Poutine pour déclencher la guerre sont inexacts, et l’auteur de rappeler « les trois memoranda de Budapest » (p.18) du 5 décembre 1994 qui prévoient la remise des armes nucléaires de l’Ukraine à la Russie, à condition de respecter l’intégrité territoriale et les frontières. Ces memoranda sont signés de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni. Poutine s’assied carrément dessus en 2014 puis en 2022. De même sur l’élargissement de l’Otan, que Poutine n’a pas contesté en 2004, après ceux approuvés par Eltsine en 1997. Pour la Crimée en 2014, « à l’époque, la démarche russe est surtout préservatrice de ses intérêts commerciaux. Un dialogue aurait pu s’ébaucher entre Bruxelles et Moscou » p.21 Depuis, l’objectif de promenade de santé de Poutine pour établir un gouvernement prorusse en Ukraine, est devenu, avec la résistance ukrainienne, un antagonisme viscéral et désormais assumé contre l’Occident. « L’utilisation du mot nazi, la référence aux ‘drogués’ sont des codes idéologiques qui participent à la diabolisation de l’Occident. Un Occident qui, désormais,, est le véritable ennemi de la Russie. L’Ukraine doit être punie car elle a voulu se couper de sa patrie naturelle, a choisi le modèle de la démocratie libérale et a aspiré à s’arrimer à l’Occident » p.31. Dès lors, la guerre était inévitable, en attendant l’escalade avec l’Otan, puis l’éventuel recours au nucléaire.

De plus, l’Europe est partagée entre unité et fractures, l’unité face aux aléas du monde, dont la crise financière, la crise climatique, la crise pandémique, la crise ukrainienne, la crise énergétique, la crise inflationniste… et les fractures du populisme et des petits intérêts nationaux mal compris. Le « couple » franco-allemand (dont les Allemands contestent l’image) bat de l’aile avec deux présidents affaiblis, Macron pour son dernier mandat sans majorité absolue et Scholz à la tête d’une coalition hétéroclite. La France a perdu de sa puissance avec son déclin industriel et ses revers diplomatiques en Afrique, et l’Allemagne voit remise en cause ses liens énergétiques avec la Russie et industriels avec la Chine post-Covid. Alors, « quelle place pour l’UE dans l’ordre international de 2023 ? » : bien faible. Ce sont les États-Unis ou rien. Pourtant, l’UE a des relations commerciales dont la rupture ferait mal à la Chine si elle était sanctionnée pour avoir agressé Taïwan… Encore faudrait-il le vouloir.

L’auteur donne quatre missions à l’UE : 1/ « valoriser son statut de principale zone de prospérité dans le monde », 2/ « mieux gérer la contribution européenne au défi écologique » (ce jargon bruxellois vise la décarbonation), 3/ « retrouver son rayonnement scientifique et intellectuel » (qui ne va pas sans financements, l’exemple du vaccin anti-Covid le prouve, découvert en Allemagne, exploité aux États-Unis sous gestion d’un Français), 4/ « disposer d’instruments plus robustes (…) marché, commerce, monnaie, agriculture – peuvent être mieux gérés » (par qui ? comment?) p.65. Tout cela apparaît un peu comme des vœux pieux à long terme qui ont peu d’effet sur la conjoncture analysée dans cet essai immédiat.

La seconde partie s’interroge : « sommes-nous entrés en économie de guerre ? »

La politique de sanctions est partiellement efficace mais a subi les retards et tergiversations des petits intérêts nationaux ou sociaux. Elle ne mettra pas fin à la guerre ni ne fera reculer Poutine, apparemment devenu psychorigide et persuadé d’avoir raison à lui tout seul.

L’énergie est une arme de guerre mais aussi un « passeport écologique », sans que ce terme recouvre grand-chose – disons qu’il peut permettre d’accentuer la transition vers d’autres énergies que celles vendues par la Russie, mais avec quel financement et à quelle échéance ? Le paquet européen pour 2030 semble bien pusillanime, même s’il a le mérite de faire un premier pas avec « l’ajustement du carbone aux frontières » p. 82. Mais la pénurie d’électricité de cet hiver (pas encore fini…) montre combien la politique de sanctions envers le pétrole et le gaz russe a fait naître des problèmes internes aux États en fonction de leur mix-énergétique : la ressource devient une arme de guerre.

La troisième partie analyse « l’avenir de l’Union européenne dans un environnement conflictuel ».

La Défense a repris de l’avenir dans les discussions européennes, souvent l’écho assourdi de celles des cafés du commerce. Les soi-disant « dividendes de la paix » n’étaient que des naïvetés entretenues par la propagande soviétique à l’usage des pacifistes hippies, puis par la propagande russe à destination des mêmes, embourgeoisés devenus écologistes. Une « boussole stratégique » a été mise en place fin 2022 par l’UE avec listage des menaces, augmentation des budgets et – surtout – objectifs industriels. Cela conduit surtout à renforcer l’Otan, qui s’est réveillé brutalement de sa mort cérébrale sous l’électrochoc asséné par le Dr Poutine. Malgré cela, peut-on faire toujours confiance aux États-Unis ? La période Trump a montré que non, une défense proprement européenne en complément paraît faire son chemin lentement dans les esprits. La politique des petits pas prévaudra sans doute, alors que des accords plus contraignants entre certains États sont possibles – mais voulus par qui ?

Le défi migratoire demeure, car l’islamisme ne s’est pas arrêté avec la guerre et la Russie conquérante déstabilise chaque jour un peu plus les pays d’émigration au Proche-Orient et en Afrique. Quant aux Ukrainiens qui ont fui la guerre en masse, et les quelques Russes jeunes et éduqués qui en font autant à bas bruit, il s’agit de les accueillir, donc de trouver « un système multicritère » d’accueil européen et « d’accords de gestion des flux migratoires » avec les pays tiers p.109. Vastes discussions à venir, qui vont accoucher… de quoi ? Et quand ?

Le risque de l’élargissement de l’UE demeure, les « petits » pays candidats de la mosaïque balkanique ayant chacun une histoire différente et des institutions à refaire. Les élargissements précédents ont été mal préparés, allant même jusqu’au « laxisme » p.113 à propos de la candidature de la Turquie. Un élargissement à 36 membres « limiterait rapidement à une zone de libre-échange accompagnée d’une caisse de solidarité », dit joliment l’auteur p.116. Quant à la Turquie, « une population de 86 millions d’habitants lui assurerait la première place en nombre de voix au Conseil, tandis que son faible niveau de développement garantirait à Ankara l’octroi de subventions de l’ordre de 25 milliards d’euros par an. Très difficile à constituer, la cohésion et l’identité européennes seraient mises à mal » p.118. Quant à l’Ukraine, l’ampleur des besoins seraient du même ordre pour sa reconstruction et augmenterait l’influence de l’Allemagne dans l’UE.

« Une longue guerre de position semble s’engager, dès lors qu’une victoire de l’un des deux camps est improbable » p.123. Les relations futures de l’UE et de la Russie, une fois la guerre terminée ? Cinq principes ont été définis en 2016 par Mme Mogherini : 1/ strict respect des accords de Minsk, 2/ relations renforcées avec les partenaires orientaux de l’UE (Ukraine, Moldavie, Asie centrale), 3/ renforcement de la résilience UE dans l’énergie et les cyberattaques, 4/ coopération sélective avec la Russie (ayant une valeur ajoutée pour l’UE et pas seulement pour les États), 5/ soutien aux contacts entre personnes (acteurs, universitaires, scientifiques, groupes démocratiques). La suite a eu lieu sous Macron dès 2019 sur la sécurité, les défis communs UE-Russie, les conflits régionaux, les principes et valeurs. L’Otan a méprisé, les pays de l’Est ont été réticents, l’Allemagne et l’Italie assez d’accord (à l’époque). Ces initiatives pourraient être remises sur la table en montrant combien Moscou a peu à gagner avec le concept d’Eurasie où une immense Chine avalerait tout cru la démographiquement étique Russie.

Qui peut incarner la souveraineté européenne ? Là, vaste débat. Dans le maquis des institutions toutes plus obscures les unes que les autres pour le grand public afin de savoir qui fait quoi, il faudrait clarifier nettement – et rapidement – entre « la souveraineté partagée » p.132, la « gouvernance » p.133, « l’espace intérieur de sécurité et de justice » p.134, « affaires étrangères et défense » p.134. La bordélisation des instances de décision de l’UE, pour reprendre un thème à la mode, et la ligne politique sur le plus petit dénominateur commun n’ont pas abouti à grand-chose. D’où l’exigence d’un nouveau traité – pour les États qui souhaitent approfondir. Mais lesquels ? Cet essai pose plus de question qu’il n’en résout.

La conclusion de toutes ces réflexions est donnée dans l’introduction : « Une guerre mondiale n’est pas certaine. Mais ses ingrédients sont en place : l’exacerbation des nationalismes, l’évocation de l’emploi d’armes nucléaires, la formation de nouvelles alliances antagonistes » p.14. Voilà qui est dit.

Au total, un court essai qui fait le point, utilement, sur l’état des lieux européens face au défi de la guerre à nos portes.

Pierre Ménat, L’Union européenne et la guerre, 2023, éditions Pepper L’Harmattan, 142 pages, €15,00

Les essais – et le roman – de Pierre Ménat déjà chroniqués sur ce blog

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Littérature

LittératureYannick URRIEN

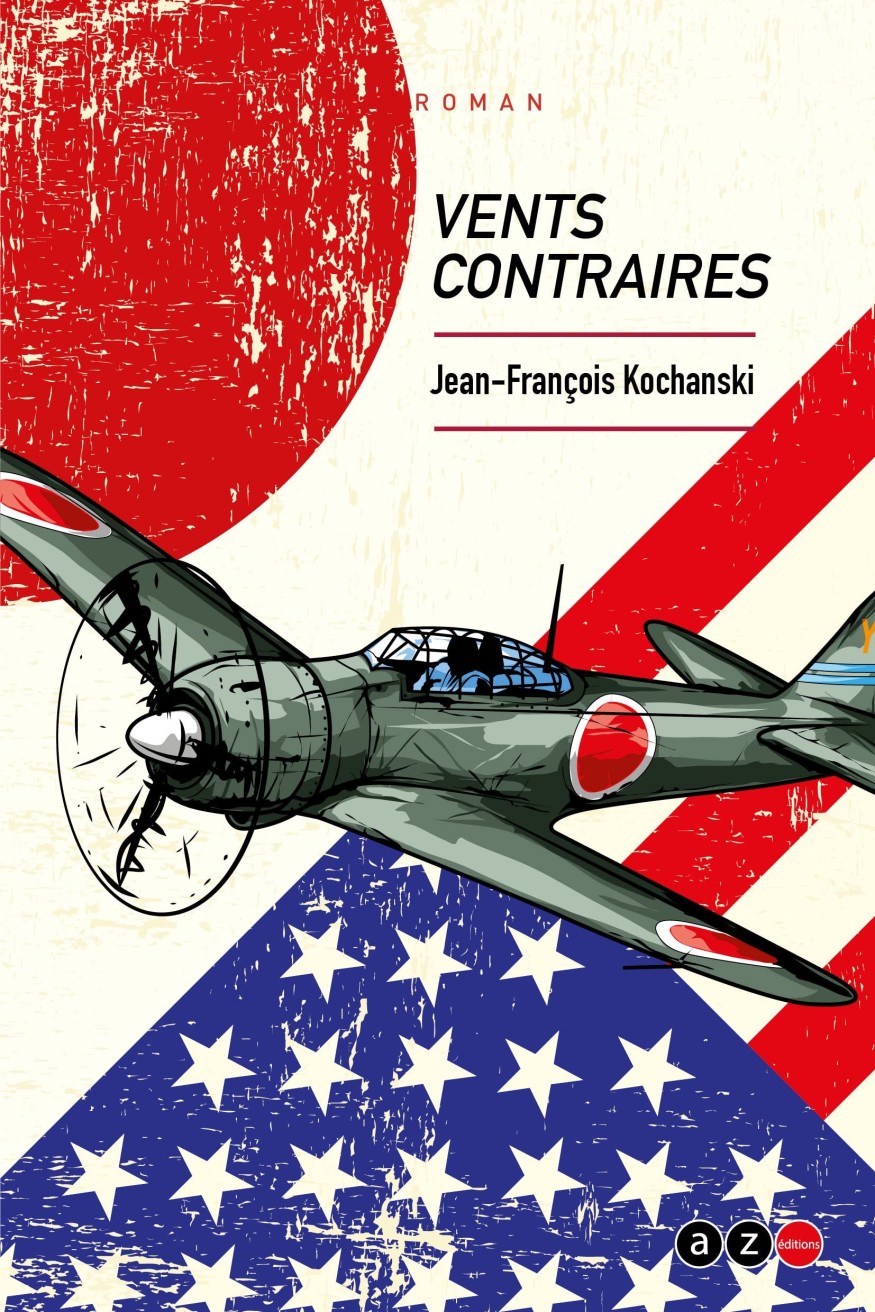

Jean-François Kochanski raconte une histoire incroyable qui nous permet de mieux comprendre le Japon, pays qui reste encore méconnu pour de nombreux Français. Ancien des salles de marché trésorerie de la BNP, l’auteur habite au Japon et son épouse est Japonaise. Il explique comment Kurusu Ryo, appelé Norman, fils d’un diplomate japonais et d’une Américaine, a vécu sa japonité au Japon pendant les années de nationalisme exacerbé de la Seconde Guerre mondiale. Né en 1919, Ryo-Norman a eu dix-huit ans en 1937, mais il n’a vécu au Japon qu’à partir de l’âge de huit ans. Nettement occidentale, son apparence gaijin (terme japonais utilisé pour désigner les étrangers au Japon) détonnait parmi ses pairs et, étant enfant, sa façon de parler aussi. Il a dû se battre pour pouvoir s’imposer. Ce qui est incroyable, c’est que les Japonais découvrent seulement aujourd’hui cette histoire : celle du seul « blanc » engagé dans l’armée japonaise.

En effet, de nombreux Français ignorent que le Japon est sans doute le pays le moins multiculturel au monde. De France, certains diront que c’est un pays fermé, d’autres penseront que c’est un pays xénophobe, si l’on se base sur nos critères. Jean-François Kochanski explique : « La notion de racisme au Japon est totalement différente, puisque les Japonais ont une autre forme de racisme. Par exemple, vis-à-vis d’une personne non japonaise, ils n’iront jamais dans des relations très profondes et, si la personne étrangère fait un acte offensant, les Japonais diront que ce n’est pas grave, puisque c’est un étranger qui ne peut pas comprendre le Japon… Il y a à la fois du respect, de la peur, de la crainte… C’est tout un mélange, puisqu’il ne faut pas oublier que le Japon est une île. Le pays s’est ouvert lors de l’arrivée des Hollandais et des Portugais, avant de se refermer sous l’ère des Tokugawa, puis de se rouvrir sous l’ère Meiji, à la fin du XIXe siècle. Il y a eu un choc, puisque le Japon a compris qu’il avait deux cents ans de retard sur le reste du monde. Ils ont vu les Américains arriver avec des canons et les Japonais n’ont pas compris ce qui s’est passé. Dans l’âme japonaise, on a à la fois la crainte et le respect des Occidentaux. Ils aiment l’art et la cuisine française ou italienne, mais ils veulent aussi manger japonais. Donc, c’est un pays déchiré par rapport à son passé et à son présent. » Pourtant, en Occident, si l’on refuse le multiculturalisme, on est soupçonné de racisme : « Au Japon, c’est parce que l’on est différent et parce que l’on ne peut pas se comprendre. Vous avez une forme de relation amicale qui n’existe qu’au Japon. Vous avez une relation amicale avec quelqu’un, mais en retour cette personne attend quelque chose, ce n’est pas comme en Europe. Donc, le Japonais va vous aider en attendant quelque chose. C’est une surprise pour les Occidentaux et c’est pour cette raison que les relations amicales sont plus délicates. À partir du moment où le Japonais comprend que vous connaissez les codes du pays, ce qui est mon cas puisque je suis marié à une Japonaise, vous n’êtes plus un étranger, mais un ersatz de Japonais. »

Pourtant, les couples mixtes restent très rares au Japon : « Les Japonais sont plus ouverts qu’on ne le croit, surtout au cours de ces dernières années. Au début, c’était un peu mal vu, surtout après la guerre lorsque des femmes japonaises avaient des enfants avec des soldats américains. Maintenant, c’est accepté et c’est même vu comme une curiosité. Vous pouvez être intéressé dans le bon sens du terme, comme dans le mauvais sens du terme, la frontière est très mince, mais les choses ont évolué. À l’époque du héros de mon roman, c’était un cas unique, d’autant plus qu’il avait un aspect complètement européen. »

Jean-François Kochanski a découvert dans un temple l’histoire de ce soldat japonais et il a immédiatement été intrigué parce qu’il avait le visage d’un Occidental : « Dans ce musée, il y avait les photos de soldats morts durant la Seconde Guerre mondiale et j’ai vu la photo d’un Occidental. C’était le seul. Cela m’a intrigué et, comme un jeu, je me suis lié à cette personne sans la connaître. J’ai fait des recherches. Je suis allé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale japonaise et je me suis rendu compte que sa mère avait laissé tous les documents sur son fils afin que l’on puisse raconter son histoire. J’ai retrouvé sa sœur qui habite près de Chicago. Elle m’a beaucoup aidé en me confiant des lettres de son père et de sa mère, et j’ai réussi à recréer sa vie. »

Il semblerait étrange aujourd’hui qu’une personne qui visite un musée en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, en voyant des clichés de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, soit intriguée par un physique de type méditerranéen ou africain, puisqu’il existait déjà une grande diversité sur les champs de bataille : « Je me suis posé des questions sur le personnage et sur la manière dont il a été perçu au sein de la société japonaise. Il est arrivé à l’âge de huit ans, parce qu’il était né à Chicago et avait vécu en Italie et en Grèce. Il a été dans une école française à Tokyo. Malheureusement, elle a été en partie détruite pendant la guerre. Son père a dû partir à Hambourg et, quelque temps plus tard, sa mère l’a laissé avec son oncle qui l’a élevé. Au début, il a été victime de racisme. Il a fait une école d’aviation et il a décidé de rentrer dans l’armée. Il est devenu officier, après avoir subi un traitement difficile, tout simplement parce qu’il avait la tête d’un Occidental. Mais, du jour au lendemain, lorsqu’il est devenu officier, tout s’est arrêté. Il y a un respect très fort de la hiérarchie au Japon. Le fait de vouloir se sacrifier pour le Japon a été plus important que tout. »

Ce sujet nous amène à nous interroger sur plusieurs points. Le patriotisme japonais est-il différent de celui que l’on peut observer aux États-Unis ? Là-bas, des patriotes sont parfois pour l’État, d’autres contre l’État et ils dénoncent les complots du gouvernement. Est-ce ce qui diffère dans la mentalité japonaise ? Jean-François Kochanski souligne qu’il ne faut pas occulter le fait que les Japonais ont été battus pendant la Seconde Guerre mondiale : « Il y a eu le traumatisme de la bombe atomique, donc le patriotisme n’était plus de mise après la défaite. Le patriotisme avait ravagé le Japon, qui pensait conquérir toute l’Asie alors que c’est une petite nation qui a très peu de ressources naturelles. Elle ne pouvait pas combattre des nations comme la Chine, la Russie et les États-Unis, même si c’étaient des soldats courageux. Le patriotisme était lié au sacrifice. Aujourd’hui, les Japonais ne sont plus très patriotiques. Le Japon n’a pas d’armée officiellement. Il y a l’envie de recréer une armée par crainte de l’émergence de la Chine et de la Corée du Nord, mais la population est foncièrement pacifiste. L’empereur a insufflé un sentiment de pacifisme dans la population. Donc, le patriotisme n’est pas belliqueux comme on peut l’observer aux États-Unis par exemple. »

Cette histoire commence à être connue au Japon et les médias se mettent à en parler : « Les Japonais sont intrigués par cette recherche historique qui est un miroir sur la société japonaise de cette époque. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, contrairement à l’Allemagne, n’a pas regardé ses erreurs. Il n’y a jamais eu d’analyse. Le Japon est passé d’un stade de patriotisme belliqueux à un stade de pacifisme tranquille, sans regarder son histoire, sans analyser ses responsabilités, et il est impossible pour les politiques d’en parler. D’ailleurs, la Chine demande régulièrement des comptes au Japon sur les massacres. C’est vraiment une nation qui n’a jamais regardé son histoire. Elle est tétanisée à l’idée de le faire et, à mon avis, elle ne le fera jamais. Ce livre peut être un déclic. Ils sont entrés dans une guerre qu’ils ne pouvaient pas gagner et c’est encore un traumatisme pour toute la société. La mère de ma femme était toute petite quand elle a entendu l’empereur annoncer la capitulation du Japon. Il parlait dans une langue propre, personne n’avait compris, et son seul souvenir est celui des bombes au napalm lancées par les bombardiers américains. C’était terrible. Il y a eu 250 000 morts. Tokyo été complètement rasée et elle se souvient du ciel orange. Sinon, elle éclipse totalement cette période. Même au cinéma, ou dans la littérature, il y a très peu de séries, de films ou d’ouvrages qui parlent de cette époque, contrairement à ce que l’on peut constater en Allemagne ou en France. »

« Vents Contraires » de Jean-François Kochanski, est publié chez AZ éditions Content Publishing.

Vents Contraires : Une Histoire Incroyable d’un Soldat « Blanc » dans l’Armée Japonaise

Vents Contraires : Une Histoire Incroyable d’un Soldat « Blanc » dans l’Armée JaponaiseJean-François Kochanski raconte l’histoire fascinante de Kurusu Ryo, surnommé Norman, fils d’un diplomate japonais et d’une Américaine, qui a vécu sa japonité au Japon pendant les années de nationalisme exacerbé de la Seconde Guerre mondiale. Né en 1919, Ryo-Norman a eu dix-huit ans en 1937, mais il n’a vécu au Japon qu’à partir de l’âge de huit ans. Bien qu’il ait une apparence nettement occidentale, sa japonité était incontestable. Cependant, en tant qu’enfant, il a dû se battre pour s’imposer, car sa façon de parler différait de celle de ses camarades.

Ce qui est étonnant, c’est que les Japonais découvrent seulement aujourd’hui cette histoire : celle du seul « blanc » engagé dans l’armée japonaise. De nombreux Français ignorent que le Japon est sans doute le pays le moins multiculturel au monde. Bien que certains considèrent que le Japon est un pays fermé ou xénophobe, ces concepts ne sont pas applicables aux Japonais, car la notion de racisme est totalement différente dans leur culture.

Le Japon a une autre forme de racisme, qui se traduit par la peur et le respect des étrangers. Les Japonais n’iront jamais dans des relations très profondes avec des personnes non japonaises. De plus, si une personne étrangère fait un acte offensant, les Japonais diront que ce n’est pas grave, car c’est un étranger qui ne peut pas comprendre le Japon. Le Japon est une île, et le pays s’est ouvert et fermé plusieurs fois dans son histoire. Les Japonais ont une crainte et un respect des Occidentaux, mais ils aiment également l’art et la cuisine française ou italienne, tout en voulant manger japonais. Le Japon est donc un pays déchiré par rapport à son passé et à son présent.

Pourtant, si un Occidental connaît les codes du pays, il peut être accepté comme un ersatz de Japonais. Les couples mixtes restent rares au Japon, mais ils sont plus acceptés ces dernières années. Au début, cela était mal vu, surtout après la guerre lorsque des femmes japonaises avaient des enfants avec des soldats américains.

Jean-François Kochanski a découvert l’histoire de ce soldat japonais dans un temple, où il a vu la photo d’un Occidental. Cette découverte l’a intrigué, et il s’est lié à cette personne sans la connaître, faisant des recherches et allant à la bibliothèque pour trouver des informations sur ce soldat « blanc » dans l’armée japonaise. Il a finalement décidé d’écrire un livre sur cette histoire incroyable, qui nous permet de mieux comprendre le Japon, pays qui reste encore méconnu pour de nombreux Français.

En fin de compte, l’histoire de Kurusu Ryo est un exemple fascinant de la complexité de la culture japonaise et de la manière dont elle a évolué au fil du temps.

Jean-François Kochanski raconte l’histoire fascinante de Kurusu Ryo, surnommé Norman, fils d’un diplomate japonais et d’une Américaine, qui a vécu sa japonité au Japon pendant les années de nationalisme exacerbé de la Seconde Guerre mondiale. Né en 1919, Ryo-Norman a eu dix-huit ans en 1937, mais il n’a vécu au Japon qu’à partir de l’âge de huit ans. Bien qu’il ait une apparence nettement occidentale, sa japonité était incontestable. Cependant, en tant qu’enfant, il a dû se battre pour s’imposer, car sa façon de parler différait de celle de ses camarades.

Ce qui est étonnant, c’est que les Japonais découvrent seulement aujourd’hui cette histoire : celle du seul « blanc » engagé dans l’armée japonaise. De nombreux Français ignorent que le Japon est sans doute le pays le moins multiculturel au monde. Bien que certains considèrent que le Japon est un pays fermé ou xénophobe, ces concepts ne sont pas applicables aux Japonais, car la notion de racisme est totalement différente dans leur culture.

Le Japon a une autre forme de racisme, qui se traduit par la peur et le respect des étrangers. Les Japonais n’iront jamais dans des relations très profondes avec des personnes non japonaises. De plus, si une personne étrangère fait un acte offensant, les Japonais diront que ce n’est pas grave, car c’est un étranger qui ne peut pas comprendre le Japon. Le Japon est une île, et le pays s’est ouvert et fermé plusieurs fois dans son histoire. Les Japonais ont une crainte et un respect des Occidentaux, mais ils aiment également l’art et la cuisine française ou italienne, tout en voulant manger japonais. Le Japon est donc un pays déchiré par rapport à son passé et à son présent.

Pourtant, si un Occidental connaît les codes du pays, il peut être accepté comme un ersatz de Japonais. Les couples mixtes restent rares au Japon, mais ils sont plus acceptés ces dernières années. Au début, cela était mal vu, surtout après la guerre lorsque des femmes japonaises avaient des enfants avec des soldats américains.

Jean-François Kochanski a découvert l’histoire de ce soldat japonais dans un temple, où il a vu la photo d’un Occidental. Cette découverte l’a intrigué, et il s’est lié à cette personne sans la connaître, faisant des recherches et allant à la bibliothèque pour trouver des informations sur ce soldat « blanc » dans l’armée japonaise. Il a finalement décidé d’écrire un livre sur cette histoire incroyable, qui nous permet de mieux comprendre le Japon, pays qui reste encore méconnu pour de nombreux Français.

En fin de compte, l’histoire de Kurusu Ryo est un exemple fascinant de la complexité de la culture japonaise et de la manière dont elle a évolué au fil du temps.

« La fin des haricots » de Christian de Maussion dans Service littéraire

Réécouter l’émission :  https://frequenceprotestante.com/events/midi-magazine-94/

https://frequenceprotestante.com/events/midi-magazine-94/

Michelle Gaillard reçoit Pierre Ménat sur « L’Union européenne et la guerre »

L’hommage de Christian de Maussion à Philippe Tesson dans Service littéraire