On dit qu’aujourd’hui, excepté dans certaines niches, le livre se vend mal. On dit aussi que les romans à chaque rentrée littéraire, sont de plus en plus nombreux, excepté à la rentrée de l’automne 2022.

On dit qu’aujourd’hui, excepté dans certaines niches, le livre se vend mal. On dit aussi que les romans à chaque rentrée littéraire, sont de plus en plus nombreux, excepté à la rentrée de l’automne 2022.Les éditeurs, depuis le confinement, reçoivent des records exceptionnels de manuscrits sauvages envoyés par la poste. Pourtant, les mauvais chiffres de vente et la profusion de livres n’empêchent pas certains écrivains sur le tard, d’écrire passionnément des romans, et de les publier à compte d’auteur, après une vie professionnelle bien remplie, loin de la littérature et du petit cercle germano-pratin. C’est le cas d’Alain Schmoll, qui a déjà quatre livres autoédités à son actif, et qui bâtit, lentement mais sûrement, une œuvre dont il est à la fois l’auteur et l’éditeur. Rencontre avec cet écrivain en herbe, dans un monde éditorial nouveau, où des auteurs sans éditeurs parviennent tout de même à diffuser leurs livres grâce aux évolutions des techniques de l’impression et du livre numérique.

Marc Alpozzo : Votre place dans le monde des lettres est atypique, c’est le moins que l’on puisse dire. Vous avez d’abord mené une carrière de dirigeant et de repreneur d’entreprises, puis vous avez commencé à écrire sur le tard. Vous êtes l’auteur déjà de quatre romans, dont le dernier La trahison de Nathan Kaplan, est un roman que vous auto-publiez, comme les trois précédents. Par quel chemin êtes-vous arrivé à la littérature et à l’autoédition ?

Alain Schmoll : J’ai achevé mon premier roman quelques semaines avant mes soixante-dix ans, sur le tard, comme vous dites. Écrire des romans n’avait jamais fait partie de mes objectifs ni même de mes rêves. Ce sont les circonstances qui m’y ont amené. J’ai toujours aimé écrire et j’ai beaucoup écrit tout au long de ma carrière de dirigeant dans le BTP, un secteur dont vous conviendrez qu’il est très éloigné de la littérature. Mais écriture ne signifie pas forcément littérature. Quand vous managez une entreprise, vous devez partager vos projets et vos stratégies avec des collaborateurs, des clients, des partenaires, des financiers. Il faut les séduire, les faire adhérer, obtenir leur engagement. J’ai alors pour habitude d’écrire, en cherchant les mots les plus justes et les plus percutants, pour donner vie à ces projets, à ces stratégies. J’ai ainsi beaucoup écrit, avec quelque succès et toujours avec du plaisir… Revenons à la littérature. J’aime les romans, mais j’avais peu de temps pour en lire, seulement pendant les vacances. Afin de rattraper le temps perdu, je lisais alors trop et trop vite, sans donc en profiter pleinement. Pour y remédier, je me suis mis, après chaque roman, à en écrire la critique, puis à la publier sur un blog. J’y ai pris goût et je le fais sans discontinuer depuis huit ans, avec aujourd’hui plus de trois cents critiques à mon actif. Ce faisant, j’ai pu observer les bonnes pratiques et les moins bonnes dans l’écriture d’un roman. Un jour, j’ai eu envie d’essayer moi-même. C’est ainsi que je me suis mis à écrire mon premier roman, La tentation de la vague. Je précise qu’il a été édité de façon traditionnelle, à la différence des trois suivants, pour lesquels on peut parler d’autoédition, un mot que je n’aime pas trop. Nous aurons certainement l’occasion d’y revenir.

M. A. : Votre nouveau roman s’inspire d’un fait divers, qui a été publié en février 2021 dans l’hebdomadaire Marianne, par Laurent Valdiguié, et qui risque fort de rebondir dans l’actualité de 2023 quand l’enquête sera terminée. Or, précisément, cela porte sur des révélations sur les barbouzes de la DGSE et de la franc-maçonnerie et sur le projet d’assassinat d’une coach de Créteil. Pourquoi avez-vous choisi de vous inspirer d’un fait divers pour votre nouveau roman ?

A. S. : Les événements que j’imagine dans mes romans prennent tous place dans un quotidien contemporain ou récent. J’ai pris l’habitude de les mêler à de vrais événements de l’actualité. Dans La tentation de la vague, je m’étais inspiré des affrontements sur les ZAD, ainsi que des mésaventures d’un grand groupe laitier. Pour Les moyens de son ambition, j’avais été choqué de découvrir l’existence de réseaux mettant en relation des étudiantes désargentées et des hommes d’affaires d’âge mûr. Il y a quelques mois, je tombe sur ce fait divers incroyable, où le burlesque côtoie le tragique, ce qui est le propre même du romanesque. Une affaire où des pieds-nickelés se font arrêter par la police dans des conditions rocambolesques, déclarent qu’ils sont des agents de la DGSE et racontent une histoire improbable d’espion du Mossad. Les révélations qui s’en suivent dans la presse sont elles aussi sidérantes. J’ai eu l’envie immédiate d’en utiliser quelques épisodes, autour desquels j’écrirais ma propre fiction, qui deviendra La trahison de Nathan Kaplan.

M. A. : Vous êtes un auteur auto-publié. Or, vous savez que dans le milieu littéraire, c’est assez mal vu. Pourtant, vous assumez parfaitement ce choix. Avez-vous tapé toutefois à des portes de grandes maisons d’édition avant de vous lancer dans cette périlleuse entreprise ?

A. S. : Mon premier roman, La tentation de la vague, a été publié par un éditeur. Je dois dire que c’est gratifiant pour l’ego, c’est une forme de reconnaissance. C’est aussi l’entrée dans une zone de confort. L’éditeur s’occupe de tout, vous tient au courant avec déférence. En même temps, il y a comme une dépossession. Par exemple, ce n’est pas vous qui déterminez le prix de votre livre. Le mien a été fixé à 23 €. Absurde ! C’est le prix auquel sont vendus les romans des auteurs de grande notoriété. Aucune chance pour un néophyte d’en diffuser beaucoup à ce prix-là ! A l’égard des amis qui l’achètent pour vous faire plaisir, c’est même gênant. Évidemment, mon livre s’est très peu vendu, d’autant qu’il avait été publié sans communication. L’année suivante, j’ai à nouveau sollicité des éditeurs pour un deuxième roman, Les moyens de son ambition. C’était en avril 2020, en plein confinement Covid. Rappelez-vous, les gens aspergeaient les colis de désinfectant et les ouvraient avec des gants. Je croyais bien faire en adressant mon tapuscrit par mail. Un éditeur, l’un des plus grands, m’a répondu qu’il ne le lirait pas, parce qu’il restait attaché au manuscrit papier, et de toute façon, sa maison n’aurait pas d’activité tant que durerait le confinement… Passons, c’était juste une anecdote cocasse. Je n’ai rien contre les éditeurs. Ce sont des professionnels, ils ont des objectifs de rentabilité. Pas évident pour eux de les atteindre en publiant des auteurs pas ou peu connus. Même chose pour les libraires. Ce sont des commerçants, ils doivent vendre et leur intérêt est de privilégier dans leurs boutiques les ouvrages qui ont le plus de chance de faire du chiffre. Mais moi, écrivain néophyte, il faut bien que j’avance, même si la filière édition-librairie ne m’est pas favorable ! Alors je n’oublie pas que je suis au départ un entrepreneur. Pour reprendre le thème final de mon premier roman, La tentation de la vague, je ne me rebelle pas contre le système, j’adopte juste une solution innovante en décidant d’éditer moi-même mes romans. Tant pis si ça me fait mal voir par ceux qui cherchent à protéger des positions établies.

M. A. : Comment passe-t-on d’une vie de dirigeant accompli à celle d’un écrivain auto-publié ? J’imagine que votre lectorat est encore assez confidentiel ? Comment faites-vous pour toucher votre public ? Est-ce que vous proposez votre roman en plusieurs formats, papier, numérique, etc ? Quel est le quotidien d’un écrivain auto-publié ?

A. S. : J’ai la chance de voir aujourd’hui mon entreprise dirigée avec talent par mes deux fils, ce qui m’a permis de me replier peu à peu dans un rôle de président non exécutif, avec du temps pour l’écriture et l’édition de mes livres. J’avais d’abord choisi une plateforme d’autoédition proposant d’accompagner les auteurs tout au long du processus de confection du livre : son format, sa mise en page, sa couverture, sa communication de lancement. Aujourd’hui, je maîtrise seul toutes les étapes du processus, pour le livre broché comme pour le livre numérique, puisque mes romans paraissent dans les deux formats. Je travaille sur une plateforme Amazon, dont je manie moi-même les outils. Je m’assure juste la collaboration d’une graphiste pour la couverture et d’une attachée de presse. J’utilise aussi le système proposé par Amazon pour mettre en valeur mes livres sur son catalogue en ligne, une démarche marketing très ciblée, puisqu’elle s’adresse spécifiquement à des personnes qui cherchent à acheter des livres. J’ai une excellente attachée de presse, qui m’aide à être présent sur les réseaux sociaux et les blogs littéraires. Pour un auteur comme moi, il est toutefois difficile d’élargir son public, car il est malheureusement presque impossible d’avoir accès aux pages littéraires des grands médias. Mais je suis patient, persévérant, obstiné. Je prends beaucoup de plaisir à écrire et à éditer mes livres. Je vais donc continuer.

M. A. : Sur le plan économique, j’imagine que cela demande de se monter en auto-entrepreneur ? Est-ce que vous parvenez à rentrer dans vos frais ? La partie technique et administrative ne pèse-t-elle pas trop sur l’auteur que vous êtes ? Généralement on voit l’écrivain comme un homme qui écrit. On le voit moins en éditeur, commercial, etc ? Quels conseils donneriez-vous à un auteur qui voudrait s’auto-publier ?

A. S. : Voilà pourquoi je n’aime pas le mot autoédition, il ramène à celui d’autoentrepreneur, avec ses connotations d’amateurisme, de précarité, d’illégitimité. Oui, c’est un statut juridique qu’on peut adopter pour éditer ses livres, mais il y a d’autres possibilités. A chacun de voir selon sa situation personnelle. Il faut surtout être clair sur ses objectifs. Moi, j’écris des romans, des ouvrages destinés à apporter du divertissement, des sensations, des émotions, des surprises aux personnes qui les liront, et accessoirement à passer quelques messages. Puis, en tant que romancier qui édite ses propres ouvrages, je m’astreins à considérer le futur livre dans sa globalité, un « produit fini » à fabriquer à partir de feuilles de papier de format à déterminer, sur lesquelles sera imprimé un long texte affiné avec rigueur, à mettre en page harmonieusement, sans oublier des images de couverture, etc. Je devrai aussi en fixer le prix de vente, en prenant en compte à la fois les prix du marché et les coûts de production. Même raisonnement pour le livre numérique. Ça parait complexe, c’est assez passionnant. Maintenant, est-ce que je rentre dans mes frais ? Non, mais j’espère bien un jour y parvenir. Je considère que j’investis à long terme.

M. A. : Est-ce que votre statut d’auteur auto-publié a été bien reçu dans votre entourage ? Les gens ne vous reprochent-ils pas finalement de vous publier de manière illégitime ? Je me souviens d’une époque, bien révolue aujourd’hui, où l’on moquait les auto-publications, ou les écrivains édités à compte d’auteur, dans une maison d’édition aujourd’hui disparue qui s’appelait La Pensée Universelle. Ce qui représentait une belle arnaque, souvent.

A. S. : Dans les milieux littéraires, il est probable qu’on ignore mon existence et peut-être ne me jugerait-on pas digne d’en faire partie. Dans mon entourage, j’explique ma démarche et on semble la comprendre. J’explique aussi que mon système permet de proposer un roman de trois cents pages comme La trahison de Nathan Kaplan à moins de 12 €. S’il était publié par un éditeur, on le trouverait au double ou presque. Je présente la version numérique à moins de 4 €, les éditeurs proposent les leurs autour de 15 €. J’ai des lecteurs qui apprécient mes livres et qui les lisent systématiquement. Des amis sont contents de me signaler de bonnes critiques sur les réseaux sociaux et sur les blogs. Après la publication de quatre romans, je n’ai pas le sentiment qu’on me trouve illégitime. Je précise que mon système n’est pas ce que l’on appelle l’édition à compte d’auteur. Celle-ci est la pratique de maisons qui proposent d’éditer votre livre moyennant finances, à payer d’avance, avec parfois, dit-on, des résultats décevants ou inachevés. Ça peut en effet prêter à sourire. Encore que Proust lui-même ait publié Du côté de chez Swann à compte d’auteur.

M. A. : De plus en plus de gens écrivent, au point de submerger les éditeurs de manuscrits qu’ils ne parviennent même plus à lire. Amazon propose des publications en ligne dans son catalogue, avec des conseils techniques pour transformer son fichier en format e-pub. Vous utilisez vous-mêmes Amazon, dites-vous. Ne croyez-vous pas que ce soit un danger pour le livre à terme ? Cette profusion de titres ne met-elle pas en danger la pérennité du livre ? Est-ce que ce n’est pas un risque dans l’avenir, de ne trouver que des gens qui écrivent et trop peu qui lisent ?

A. S. : La plupart des gens qui écrivent lisent assidûment. En revanche, les lecteurs sont très peu nombreux à écrire. Il y aura donc toujours plus de lecteurs que d’écrivains. Mais c’est vrai que les éditeurs sont submergés par les manuscrits. Bien sûr qu’ils ne peuvent pas tous les publier ni même les lire. Les libraires se plaignent eux aussi de la surproduction de livres. On a donc un système éditeurs-libraires qui assume de ne pas pouvoir absorber tout ce qui s’écrit. Il fait un tri et élimine une partie de ceux qui écrivent. Mais ces derniers ont le droit de s’exprimer et c’est mieux de s’exprimer en écrivant un livre qu’en jetant des mots à l’emporte-pièce sur les réseaux sociaux. Il existe plusieurs plateformes d’autoédition, dont Amazon que j’utilise. Elles n’ont pas de stratégie éditoriale, mais elles bloquent les publications qui ne cadrent pas avec leurs règles éthiques et leur politique de qualité. Alors je ne vois pas le danger, surtout en ces temps de concentration financière dans l’édition. D’ailleurs, le système actuel de l’édition fait-il le maximum pour développer l’accès à la lecture ? Je trouve choquant que les éditeurs publient les e-books avec un discount moyen de 25 % sur le prix du livre broché, par exemple à 15 € au lieu de 20 €. C’est beaucoup trop cher. Car si un livre broché est coûteux à fabriquer et à acheminer, le coût de réalisation et de transmission d’un livre numérique est proche de zéro. Les versions numériques de mes romans sont en vente entre 3 et 4 €.

M. A. : Pour Roger Chartier, le texte électronique pourrait signer un repli définitif, car ce ne sont plus les lecteurs qui vont au livre mais le livre qui va aux lecteurs (avec le livre électronique, on peut désormais lire sans sortir de chez soi). Ne pensez-vous pas que cette liberté nouvelle que confère le texte électronique ne brouille néanmoins les rôles ?

A. S. : Le livre évolue, la lecture poursuit son histoire. On peut voir la publication numérique comme un moyen d’introduire clandestinement dans les esprits des informations justes ou fausses, des idées bonnes ou mauvaises, des incitations à l’action pertinentes ou déplacées. C’est déjà le cas avec les blogs, les réseaux sociaux et la presse numérique. Les programmes politiques distribués sur les marchés disparaîtront au profit d’e-mails, avec les antivirus comme seuls filtres. L’invention de l’imprimerie avait probablement suscité le même genre de craintes.

M. A. : Quel est votre sentiment sur ce monde qui se profile, et dans lequel on trouvera peut-être bientôt une édition sans éditeurs, selon la formule d’André Schiffrin ?

A. S. : En matière de diffusion des savoirs et des idées, il est certain que l’éditeur et sa politique éditoriale sont essentiels. Le principe peut être mis à mal lorsque les actionnaires cherchent à imposer une autre politique éditoriale ou exigent des rentabilités maximalistes à court terme. C’est déjà largement le cas dans les médias. Pas sûr qu’il y ait menace pour le genre de romans que j’écris. Les critiques littéraires des blogs et des réseaux sociaux s’exprimeront et feront le tri. De toute façon, le risque de l’entreprise sans entrepreneur existe partout. Dans ma vie professionnelle, j’ai toujours privilégié la notion de développement dans la durée, qui exige d’arbitrer entre d’un côté l’évidente obligation de rentabilité, garante de l’indépendance, et de l’autre les ambitions qualitatives, sociales, sociétales, environnementales, citoyennes, dont l’entrepreneur idéaliste et optimiste que je suis estime qu’elles seront profitables à long terme.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Jean Winiger sur Radio Notre Dame, cette fois chez Marie-Ange de Montesquieu

Jean Winiger sur Radio Notre Dame, cette fois chez Marie-Ange de Montesquieu En Quête de Sens • 09h05

En Quête de Sens • 09h05 La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période janvier / juin 2023 :

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période janvier / juin 2023 :

Francine

Francine  Pourquoi cette reconversion professionnelle fulgurante ?

Pourquoi cette reconversion professionnelle fulgurante ?

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période janvier / juin 2023 :

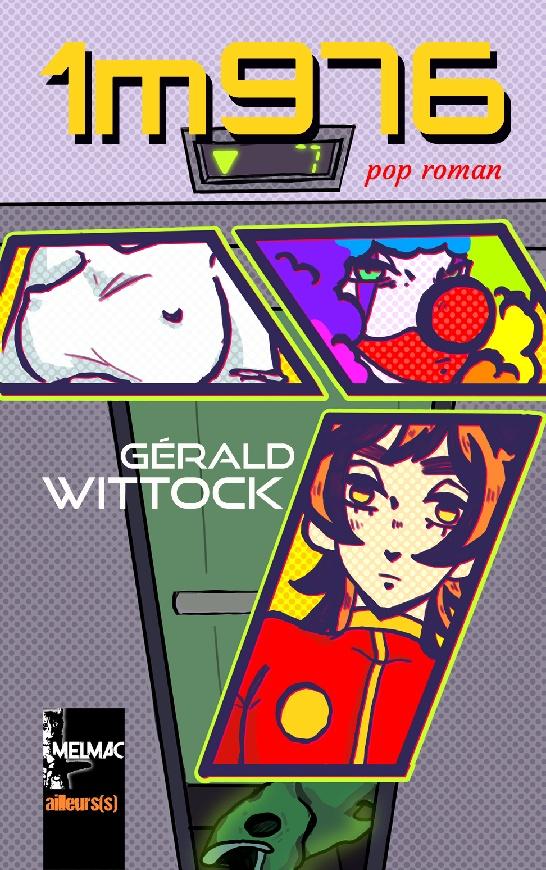

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période janvier / juin 2023 :  L’auteur : Gérald Wittock est un auteur-compositeur né à Rome en 1966. Il a énormément voyagé et vécu dans de nombreuses villes dont New-York. Diplômé HEC à Bruxelles, il crée sa maison d’édition et de production audiovisuelle et signe le disque d’or Make Luv. Descendant direct de Lucien Bonaparte et fils du bibliophile et fondateur de la Wittockiana, le musée des Arts du Livre et de la Reliure, il en est l’administrateur.

L’auteur : Gérald Wittock est un auteur-compositeur né à Rome en 1966. Il a énormément voyagé et vécu dans de nombreuses villes dont New-York. Diplômé HEC à Bruxelles, il crée sa maison d’édition et de production audiovisuelle et signe le disque d’or Make Luv. Descendant direct de Lucien Bonaparte et fils du bibliophile et fondateur de la Wittockiana, le musée des Arts du Livre et de la Reliure, il en est l’administrateur.

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période janvier / juin 2023 :

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période janvier / juin 2023 :

L’auteur : Gestionnaire dans les activités de marché financier dans la CIB et la banque de détail, Jean-François Kochanski a une expertise éprouvée dans la gestion des processus dans un environnement complexe et multiculturel en France et dans les marchés émergents.

L’auteur : Gestionnaire dans les activités de marché financier dans la CIB et la banque de détail, Jean-François Kochanski a une expertise éprouvée dans la gestion des processus dans un environnement complexe et multiculturel en France et dans les marchés émergents.  « Notre milieu social conditionne-t-il nos ambitions ? »

« Notre milieu social conditionne-t-il nos ambitions ? »