Michel Santi, Une jeunesse levantine

Michel Santi est un original, et cette autobiographie en « réécriture subjective », comme l’analyse Gilles Kepel dans sa préface, donne les clés de son intelligence « décalée ». Il publie en effet le 3 mars de cette année dans La Tribune, le journal français de la bourse, l’engrenage d’un scénario apocalyptique déclenché par Trump – qui, heureusement, ne s’est pas produit. Ou du moins pas entièrement.

Michel est en effet né à Beyrouth en 1963 de Paul Santi, diplomate français issu d’une famille de Français d’Égypte, Compagnon de la Libération, et de Nadia Rizk, issue d’une des grandes familles chrétiennes orthodoxes du Liban. Français de naissance, élevé au collège jésuite français Notre-Dame de Jamhour, il quitte le Liban avec son père mais sans sa mère, à 12 ans en 1975, lors du déclenchement de la guerre civile.

Il part à Djeddah, en Arabie saoudite, où son père est nommé et, à 12 ans et demi, est invité par un prince saoudien de 50 ans à l’accompagner en pèlerinage à La Mecque. Son père ne pouvait pas, devant demander l’autorisation au ministère. Ce prince, prénommé Abdallah, sera roi d’Arabie saoudite en 2005. Ce passage à la puberté est une véritable initiation, comme les Grecs antiques l’organisaient pour leurs garçons, les confiant à un mentor plus âgé. Michel dira qu’il est parti du Liban « innocent et pur », ce qui signifie qu’il y reviendra différent. Gilles Kepel le suggère en passant lorsqu’il évoque le jeune compagnon du prince en « éphèbe chrétien ». Le pèlerinage exige la pureté du corps, mais l’avant et l’après sont libres. L’initiation à l’antique est autant spirituelle que de caractère, l’affectivité et la sensualité restant loin en second. Khomeiny, lorsqu’il le rencontrera, sera impressionné par cet aspect de l’éducation de Michel.

Rejoignant sa mère à 13 ans via Chypre, dans un Liban en guerre civile, il rencontre Sandy (Iskandar Safa), qui a alors 21 ans et milite dans la milice chrétienne nationaliste des Gardiens du Cèdre. Il deviendra homme d’affaires et de réseau, propriétaire des chantiers Constructions mécaniques de Normandie et de Privinvest, un géant international de l’armement et de la construction navale, ainsi que de l’hebdomadaire Valeurs actuelles. Il négociera en 1988 la libération des otages français du Liban. Il est l’amant de sa mère et l’adolescent Michel lie amitié, le suit, portant l’uniforme de la milice et chargé du dispensaire. Il rencontre le commandant afghan Massoud à Beyrouth, le futur terroriste chef de la branche militaire du Hezbollah Imad Moughanieh de son âge, puis Ali Hassan Salamé, dit Abou Hassan, cerveau des opérations terroristes de l’OLP (dont les fameux attentats de Munich contre les athlètes israéliens), qui est le mari de sa cousine Georgina et islamo-progressiste, ancêtre des islamo-gauchistes d’aujourd’hui.

« Les Palestiniens n’existent pas » (c’est ce qu’affirme par exemple Khomeiny p.170) ; ils sont arabes, dans l’histoire soit égyptiens, soit turcs, et ont une origine génétique commune avec les juifs. Expulsés de leurs terres par l’expansion d’Israël, ils sont exploités et manipulés par les puissances de la Ligue arabe pour mener leur jeu politique. Zuheir Mohsen, dirigeant de Saïqa, une faction palestinienne pro-syrienne et représentant à l’OLP affirmait en 1977 : « Nous parlons aujourd’hui de l’existence d’un peuple palestinien seulement pour des raisons tactiques et politiques, car les intérêts nationaux arabes demandent que nous posions le principe de l’existence d’un peuple palestinien distinct pour l’opposer au Sionisme. » Cancer du Proche-Orient, aucun pays « frère » ne veut d’eux sur son territoire, car ils créent bientôt une armée, menacent les institutions, gangrènent le pays de l’intérieur : la Jordanie les a chassés en septembre 1970 (p.141), le Liban les a chassé en 1982, l’Égypte les refuse en 2025.

Michel quitte la milice en fin d’année, las des massacres inter-ethniques et inter-religieux. « La terreur pour le plaisir, le sang pour le fun, la course aux martyrs, des deux côtés – de tous les côtés – vu qu’il y a autant de groupuscules que de causes, que de religions, que de sectes, que de villages, que de familles, que d’ennemis à abattre… » p.129.

Il rejoint son père nommé en Turquie, reprend ses études et passe brillamment le bac scientifique français. Il y rencontre un ami de son père, le résistant et espion Robert Maloubier, « Bob ». A 15 ans, il dîne chez sa cousine à Paris avec Sandy, Yasser Arafat (qu’il n’aime pas) et Shimon Peres (qu’il trouve froid). Sandy, qui veut désormais se faire appeler Iskandar, l’emmène à Neauphle-le-Château rencontrer l’ayatollah Khomeiny en exil, qui prépare son retour en Iran et la révolution islamique.

Il parle toute une après-midi avec lui, en tête à tête. « La cause palestinienne – qui est séculière – est devenue l’opium du peuple musulman, qui juge tout à travers son miroir déformant (…) Sous le prétexte de combattre Israël, ils asservissent leurs propres peuples et consolident leur tyrannie » (p.171), explique l’ayatollah au jeune garçon. Et de lui avouer qu’il va exploiter les Palestiniens lui-même pour diviser les pays arabes sunnites, afin d’imposer le chiisme, seule vraie foi en prolongement du message de Jésus. Et de lui exposer sa doctrine : « L’Islam, c’est la religion des opprimés. (…) Comme tous les chiites, je suis par définition contre la monarchie, contre toutes les monarchies, qui ne sont pour moi que des relents du polythéisme. (…) Tout est politique en islam ! » p.178. Son idée suprême est que la politique doit être subordonnée à la foi, inscrite dans le Coran et point barre. Puis il prend, selon le Michel Santi de 16 ans réécrit par l’adulte mûr de 60 ans, des accents Mélenchon :« Un pouvoir autoritaire est tout ce dont nous avons besoin. Ces créoles, ces Noirs, ces Arabes, ces pauvres, ces indigents de la démocratie, ils ne peuvent plus se satisfaire de simplement exister. (…) L’émotion est constructive, la raison fait des ravages. Voilà pourquoi je revendique la déraison. (…) J’appelle au désordre car l’ordre est ennuyeux. (…) Le relativisme – qui est une notion purement chiite par ses questionnements permanents – enrichit et libère » p.216. Il prône comme Trotski, la révolution permanente. Cette réhabilitation de l’émotion séduit le jeune Michel, qui a lu à 14 ans (p.152) le psychologue Pierre Janet.

Début 1979, Michel rend visite à sa cousine qui vient de perdre son mari assassiné par les services israéliens. Khomeiny veut le voir et lui demande de l’accompagner en Iran. Il a presque 16 ans et, une fois encore, est pris comme mascotte par un dignitaire musulman. Fils de diplomate français, jeune et chrétien, ami d’un prince saoudien, Michel est un « otage » parfait au cas où le retour se passerait mal. Car si Khomeiny est doux et poète lorsqu’on est d’accord avec sa façon de penser, il devient inflexible et sans pitié dès que l’on remet en question sa loi, donc Allah qu’il connaît par coeur (chapitre 44).

A 18 ans, Michel quitte la Turquie pour s’installer à Paris et commencer des études de médecine. Il réussit le concours à la fin de la première année mais, amoureux de Gilles, frère d’un condisciple de médecine d’un an plus jeune, est persuadé de rendre visite au Liban, que l’armée israélienne vient d’envahir. Gilles a un lointain cousin de 18 ans, blond et bien dessiné, dans l’armée d’occupation. L’assassinat du président élu du Liban Béchir Gemayel en septembre, suivi des massacres de Chabra et Chatila, incite Gilles à repartir en France tandis que Michel le quitte pour s’installer avec le cousin, qui déserte, écoeuré par les massacres israéliens. Shimon Peres le fait rapatrier à Paris comme indésirable en Israël, et le petit ami, sur le point d’être arrêté par l’armée, se tue.

Michel Santi ne reprendra pas ses études de médecine interrompues. Il se tourne vers HEC Paris, en sort diplômé, cofonde en 1993 sa première société de gestion de fortune indépendante à Genève, est naturalisé suisse en 1997 et développe ses activités jusqu’en 2005, où il devient consultant de banques centrales et professeur à HEC. Il a appris durant sa jeunesse à parler français, arabe, anglais, turc, et connu de multiples expériences. D’où son originalité à penser la finance. « L’incertitude est devenue ma meilleure alliée, et j’ai appris à la respecter. Surmonter l’inimaginable, se méfier du formalisme, survivre et même prospérer par temps de grandes volatilités » p.261. Penser autrement est la seule façon de profiter des engouements et des paniques – en investissant à l’envers du troupeau. Malgré une vie très différente, une âme sœur.

Michel Santi, Une jeunesse levantine – préface de Gilles Kepel, 2025, éditions Favre, Lausanne, 273 pages, €20,00, e-book Kindle €12,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

La fiche Wikipédia de Michel Santi

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Un roman pour réenchanter la paix : Maxime Schenkel ou l’espoir en héritage

Un roman pour réenchanter la paix : Maxime Schenkel ou l’espoir en héritage

Les enfants inutiles – Une famille qui a mauvais genre

Les enfants inutiles – Une famille qui a mauvais genre J’ai commencé à lire Les Enfants inutiles, de Malédicte, dans un café. Le livre bien ouvert entre les mains, la couverture en évidence, son titre a intrigué bon nombre des clients qui s’installaient aux tables voisines. Il y a en effet dans un tel titre et dans le contenu de cet ouvrage quelque chose d’assez dérangeant et même de « malaisant », puisque nous sommes ici dans l’univers des identités douloureuses.

J’ai commencé à lire Les Enfants inutiles, de Malédicte, dans un café. Le livre bien ouvert entre les mains, la couverture en évidence, son titre a intrigué bon nombre des clients qui s’installaient aux tables voisines. Il y a en effet dans un tel titre et dans le contenu de cet ouvrage quelque chose d’assez dérangeant et même de « malaisant », puisque nous sommes ici dans l’univers des identités douloureuses.

Francis Grembert : un chagrin sous l’écorce, Prix Cazes 2025

Francis Grembert : un chagrin sous l’écorce, Prix Cazes 2025

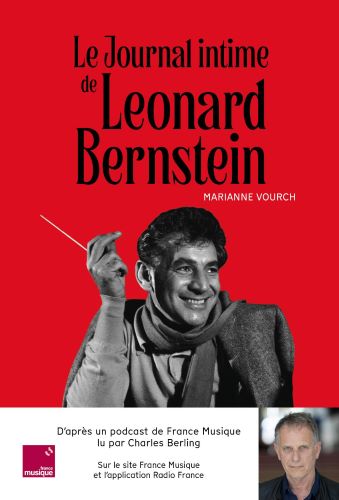

Hommage à Leonard Bernstein par Marianne Vourch

Hommage à Leonard Bernstein par Marianne Vourch