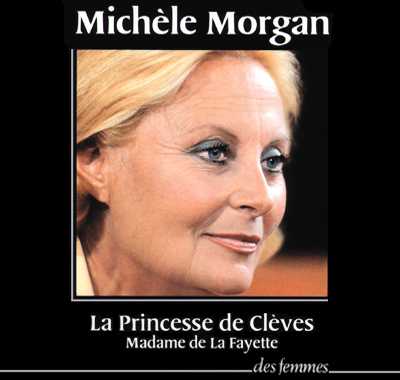

Michèle Morgan lit

La Princesse de Clèves

de Madame de La Fayette

Mise en espace sonore par Simone Benmussa

Coffret 2 Cassettes – 25,50 €

Coffret 2CD – 27 €

Madame de La Fayette, née en 1634 à Paris, issue d’un milieu de petite noblesse, fréquenta dès sa jeunesse les salons et en particulier l’hôtel de Rambouillet. En 1655, un mariage de raison la lia à un homme beaucoup plus âgé qu’elle, le comte François de La Fayette. Son salon rue de Vaugirard était un lieu de rencontres des lettrés et elle devint l’amie de Henriette d’Angleterre, dont elle écrivit l’histoire, publiée après sa mort. La Princesse de Clèves parut, sans nom d’auteur, en 1678. Avant sa mort en 1693, Madame de La Fayette joua un rôle diplomatique important entre la Savoie et la France.

A Madame de La Fayette, on ne doit pas seulement le premier roman d’analyse, mais une révolution des lettres françaises : pour la première fois, le cœur du roman, c’est la vie d’une femme, La Princesse de Clèves ; pour la première fois, dans la société aristocratique du XVIIe siècle, qui la réduit au silence, elle fait entendre sa voix intérieure.

Au temps de Henri I, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers miroir historique sans doute nécessaire pour risquer l’analyse qu’elle fait des mœurs de son temps –, “ il parut alors une beauté à la cour ”. Elle, une très jeune femme – si grave est la voix du texte dans la splendeur de sa langue sobre, qu’on oublierait parfois ses seize ans.

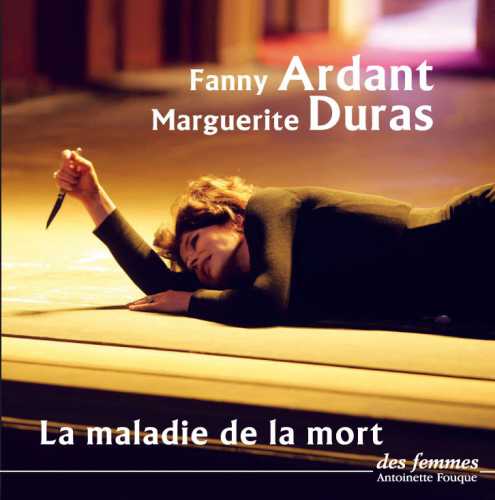

Lu par Fanny Ardant

Lu par Fanny Ardant Figures du féminin

Figures du féminin

Ce ne sont que des mots

Ce ne sont que des mots

Le langage de la déesse

Le langage de la déesse