ARTS / EXPOSITIONS / CULTURE / RUBRIQUE « SORTIR A PARIS » : Pour vos articles et agendas de rentrée, attention : événement ! Au coeur de Saint-Germain des Prés, début septembre : le Musée des femmes.

Enumération non exhaustive des artistes exposées, brèves présentations, liens vers leurs sites officiels ou pas, photos-exemples tirées de leurs oeuvres dans le présent communiqué.

Annonce des noms – une trentaine de lignes ci-dessous – dans le plan détaillé faisant suite à l’adresse, aux dates, à l’esprit et à la chronologie aboutissant à ce projet initié par Antoinette Fouque, du Musée des femmes.

*************************************************************************

L’Espace-Galerie des femmes (35 rue Jacob et Impasse des Deux-Anges, 75006 Paris – ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 19 h, entrée libre), voué à la création des femmes, présente du 8 septembre au 17 novembre 2009 des oeuvres rassemblées par Antoinette Fouque pour constituer le Musée des femmes.

C’est « pour ouvrir des territoires de parole et de pensée où mener l’investigation et la création, donner lieu à la naissance et au développement de la culture des femmes » qu’Antoinette Fouque a créé les Editions des femmes en 1974. Il s’agissait pour elle de libérer ce qu’elle appelle la libido creandi des femmes, de sortir du clivage création/procréation. Creare en latin, relève t-elle, signifie à la fois « créer » et « procréer ».

Elle a depuis, dans cette même perspective, ouvert des librairies, créé des journaux, puis, en 1981, la Galerie des femmes.

En 2005, elle a commencé la collection du Musée Des femmes, pour lever la censure sur les créations des femmes, qu’elles soient littéraires ou artistiques. Elle pense « que la création est sexuée, femme ou homme et non féminin ou masculin, puisque chaque homme et chaque femme est masculin et féminin (…) Quelque chose de la procréation imprègne la création des femmes. »

*Colette Deblé – Plus d’infos

Catherine Lopes-Curval –Plus d’infos

* Sophie Bassouls – Plus d’infos

* Maglione – Plus d’infos

Michelle Knoblauch – Plus d’infos

Yolande Robveille – Plus d’infos

Jeanne Coppel – Plus d’infos

*Françoise Gilot – Plus d’infos

L’Espace des femmes accueille aussi régulièrement des oeuvres du Musée des femmes. Et notamment, du 8 Septembre au 17 novembre 2009 :

Geneviève Asse, *Catherine Barthelemy, Jennifer Bartlett, *Madeleine Berkhemer, Louise Bourgeois, Claude Cahun, Sophie Calle, Geneviève Claisse, Franciska Clausen, *Colette Deblé, Sonia Delaunay, Natalia Dumitresco, *Françoise Gilot, Nan Goldin, *Rebecca Horn, Lee Krasner, *Yayoi Kusama, Catherine Lopes-Curval, Dora Maar, *Joan Mitchell, Aurélie Nemours, *Louise Nevelson, Grace Pailthorpe, Alice Rahon, *Edda Renouf, Germaine Richier, Olga Sacharoff, *Sophie Petitpas, *Niki de Saint-Phalle, Maria Elena Vieira da Silva…

Le Musée des femmes

A chaque fois que sera évoquée une artiste à laquelle est dédié un site officiel, son nom sera précédé d’une astérisque *. Divers liens, les plus conséquents possibles, conduisant à davantage d’information sur la femme et l’oeuvre seront le cas échéant fournis en simplement cliquant sur son nom. Ainsi que d’autres menant à des textes publiés sur mon blog lorsqu’ils existent.

J’ai tenté de citer toutes ces artistes dans un souci de lisibilité. Je tiens à préciser que l’ordre dans lequel elles sont citées ne signifie ABSOLUMENT RIEN, mis à part le fait qu’elles sont regroupées quand cela est faisable par domaine ou zone géographique de création. Qu’étant fort nombreuses, elles me semblent peut-être plus faciles à « repérer » (pour les non spécialistes) de cette manière que par l’ordre alphabétique.

I – Sculptrices : A / Louise Bourgeois, B / *Niki de Saint-Phalle, C / *Louise Nevelson, D / *Yayoi Kusama, E / Germaine Richier

II – Photographes / plasticiennes : A / Nan Goldin, B / Claude Cahun, C / Sophie Calle

III – Peintres : A / Aurélie Nemours, B / Geneviève Asse, C / Geneviève Claisse, D / *Catherine Barthelemy, E / Dora Maar

D’origine russe : F / Sonia Delaunay, G / Olga Sacharoff

Les Européennes : H / Natalia Dumitresco, I / Grace Pailthorpe, J / Franciska Clausen, K / Vieira da Silva

Vivant outre-atlantique : L / *Joan Mitchell, M / Jennifer Bartlett, N / Lee Krasner, O / *Sophie Petitpas, P / Alice Rahon

IV – Artistes inclassables : A / *Madeleine Berkhemer, B / *Edda Renouf, C / *Rebecca Horn

V – Déjà exposées à la Galerie des femmes-Antoinette Fouque, 35 rue Jacob 75006 : A / *Colette Deblé, B / Catherine Lopes-Curval, C / *Françoise Gilot

I-Sculptrices (Louise Bourgeois, *Niki de Saint-Phalle, *Louise Nevelson, *Yayoi Kusama, Germaine Richier)

A / Louise Bourgeois

Louise Bourgeois, née à Paris le 25 décembre 1911. Louise Joséphine Bourgeois est une artiste plasticienne américaine d’origine française, Louise Bourgeois s’est installée en 1938 à New-York après avoir épousé l’historien d’art américain Robert Goldwater (1907-1973). « Born in France », elle est une artiste américaine à la manière d’un Marcel Duchamp ; sa carrière s’est déployée à New-York dans la solitude et la liberté.

B / *Niki de Saint-Phalle

*Niki de Saint-Phalle, née Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, le 29 octobre 1930 et décédée à San Diego le 21 mai 2002. Artiste française, plasticienne, peintre, sculpteur et réalisatrice de films. Niki de Saint Phalle, fut d’abord comédienne et ne suivit pas d’enseignement artistique, mais commença à peindre en 1952. En 1961, elle est membre du groupe des Nouveaux réalistes, tout comme Gérard Deschamps, César, Mimmo Rotella, Christo et Yves Klein. Elle était l’épouse de l’artiste Jean Tinguely.

C / *Louise Nevelson

*Louise Nevelson, née Leah Berliawsky, le 23 septembre 1899, à Kiev et décédée le 17 avril 1988 à New-York. Sculptrice américaine d’origine ukrainienne. Elle était mariée à Charles Nevelson, et avait un fils prénommé Myron. Nevelson est connue pour ses « boîtes » d’expressionnisme abstrait assemblées pour former une nouvelle création. Elle utilisait des objets trouvés ou des objets du quotidien mis au rebut dans ses assemblages ou « assemblies ». Elle récoltait des caisses en bois, qu’elle assemblait selon un dessin pré-établi. Puis, elle clouait dessus d’autres objets, des déchets, tous en bois. Elle peignait ensuite l’ensemble. Son travail peu paraitre répétitif malgré les variations de couleur. Cette accumulation de formes qui s’imbriquent dans un excès peut symboliser un autel.

Voici un extrait d’un texte publié dans le catalogue des trente ans des éditions Des femmes : Louise Nevelson est une géante : tant par l’ampleur et la puissance de son oeuvre que par la force de sa personnalité et la manière dont elle a décidé de sa vie. Sa réputation est immense, dans le monde entier et aux Etats-Unis où, reconnue comme le plus grand sculpteur américain, elle reçut The Gold Medal for Sculpture. Pour lire le texte en entier

Voici un extrait d’un texte écrit par l’écrivain Charles Juliet sur Louise Nevelson :

(…) J’ai vécu de telles heures lorsque j’ai découvert Aubes et Crépuscules, l’autobiographie de Louise Nevelson, une femme fascinante.

Au long de ces pages, elle parle de son enfance, de la conviction qu’elle a eue très tôt d’être une artiste, de sa passion pour l’art, de son acharnement au travail, des longues et difficiles années qu’elle a traversées avant de savoir qu’enfin son temps était venu – le temps de s’accomplir, de concrétiser ce qu’elle portait en elle, d’engendrer l’oeuvre que nous connaissons. Un livre qui est affirmation de vie et qui communique confiance, ferveur, énergie. (…) Pour lire ce texte en entier

D / *Yayoi Kusama

– La Japonaise : *Yayoi Kusama, née en 1929 à Matsumoto, préfecture de Nagano.

Kusama est une des plus grandes artistes contemporaines au Japon. Le travail de Kusama, qu’elle qualifie d’obsessionnel, est fondé sur la répétition et la multiplication de signes. 1960 voit le lancement de son Manifeste de l’oblitération : « Ma vie est un pois perdu parmi des millions d’autres pois… ». Enfant, Kusama avait eu la vision hallucinatoire d’un motif en forme de pois décorant une nappe familiale se répéter dans la pièce. Dès lors, son univers en sera peuplé et ses installations habitées d’une multitude de pois colorés mais aussi de miroirs ou de formes phalliques répétées à l’infini. Surtout connue pour ses sculptures et peintures, Kusama a aussi abordé la mode, la réalisation de films et a également publié des romans.

E / Germaine Richier

Germaine Richier (1904-1959) Germaine Richier est une sculptrice française née le 16 septembre 1902 à Grans et décédée le 31 juillet 1959 à Montpellier. (…) L’œuvre de Germaine Richier est multiple, comme en témoigne l’évolution de sa sculpture : de ses « gammes », représentation classique des formes, tel le Loretto (visible au musée Fabre de Montpellier) aux hybridations homme-animal qui caractérisent son art pendant la guerre et l’après-guerre, avec des œuvres comme L’Araignée, La Mante ou L’Hydre. « Toutes mes sculptures, même les plus imaginées, partent toujours de quelque chose de vrai, d’une vérité organique. » César disait d’elle : « Devant une sculpture de Germaine Richier tu sens que c’est interne, exactement comme devant une personne vivante. » Sa sculpture est figurative jusqu’en 1945, puis les déformations des corps s’accentuent pour transmettre une angoisse si forte que le spectateur ne peut y être insensible.

**************************************************************************

II-Photographes/plasticiennes (Nan Goldin, Claude Cahun, Sophie Calle)

A / Nan Goldin

Photographie. Nan Goldin (Nancy Goldin), née en 1953 à Washington dans une famille bourgeoise du Maryland. L’œuvre de Nan Goldin est inséparable de sa vie : marquée par le suicide de sa sœur, c’est en photographiant sa famille qu’elle entame son œuvre photographique. Par la suite celle-ci reste très proche de l’album de famille, par sa technique comme par ses sujets.

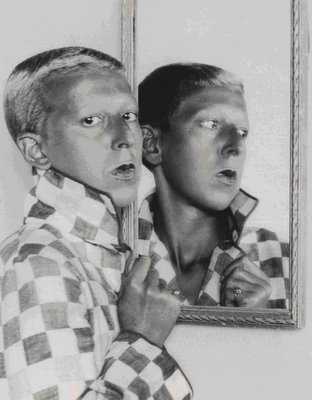

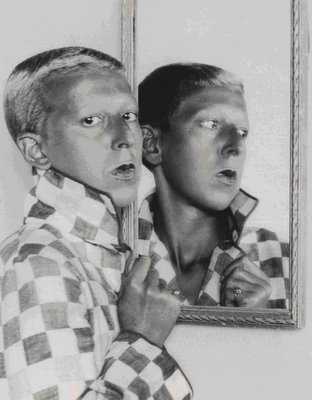

B / Claude Cahun

Claude Cahun, née Lucy Schwob, à Nantes, le 25 octobre 1894, morte à Saint-Hélier, Jersey, le 8 décembre 1954. Photographe et écrivaine française. Elle a revendiqué, sa vie durant « une aventure invisible ». Elle a presque réussi. Jusqu’à ses dernières années où la singularité des thèmes qu’elle a traités, l’audace de ses recherches, la richesse de ses innovations formelles lui ont donné l

a place qu’elle mérite dans la photographie moderne. Car Claude Cahun ne cessa de questionner son identité et d’agir sur la représentation de soi. Elle témoigna de la plus large indépendance dans ses choix politiques, intellectuels ou sexuels. Elle traversa tous les genres pour mener de front une oeuvre littéraire, théâtrale, plastique et photographique. Peu d’artistes peuvent se targuer d’une telle singularité.

*************************************

C / Sophie Calle

Sophie Calle, née à Paris le 9 octobre 1953. Plasticienne, photographe, écrivaine et réalisatrice. Depuis plus de trente ans, son travail d’artiste consiste à faire de sa vie, notamment les moments les plus intimes, son œuvre en utilisant tous les supports possibles (livres, photos, vidéos, films, performances, etc.).

**************************************************************************

III – Peintres (Aurélie Nemours, Geneviève Asse, Geneviève Claisse, *Catherine Barthelemy, Dora Maar)

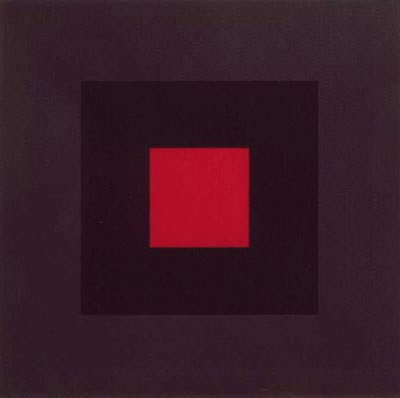

A / Aurélie Nemours

Aurélie Nemours, née Marcelle Baron, à Paris, 29 octobre 1910 et décédée aussi à Paris le 27 janvier 2005. En 2004, le public français a enfin pu découvrir l’œuvre solitaire et sans concession de cette artiste abstraite majeure du XXe siècle. Peintre de recherche et de méditation, coloriste inspirée, poète et écrivaine, Aurélie Nemours est née dans la bourgeoisie parisienne du début du siècle dernier. D’abord passionnée par les Primitifs flamands et par l’archéologie, toute sa vie aura été menée par une idée unique : « l’art comme ultime espoir ».

B / Geneviève Asse

Geneviève Asse, née en 1923 à Vannes (Bretagne). S‘a

chète une maison en 1987 à l’Île-aux-Moines (Golfe du Morbihan). Elle continue la peinture, le dessin et la gravure. Elle réalise en 1999 de grandes toiles : Stèles et travaille ensuite sur des maquettes de vitraux et aussi pour les manufactures des Gobelins (Beauvais, Sèvres).

Interview de Geneviève Asse dans Paris Match : (…) Peindre presque toujours le même tableau, est-ce une sorte d’ascèse ? Certainement ! Mais je ne fais jamais vraiment le même tableau. Mes surfaces varient comme l’océan. Mon sujet, c’est l’espace et la lumière. Il m’est en partie inspiré par le ciel et la mer que je regardais des heures durant, enfant, sur la plage, dans le golfe du Morbihan. De même, la dimension du tableau joue un rôle important et en modifie la perception. Et puis il y a cette ligne verticale qui coupe le tableau de haut en bas et qui est parfois rouge, comme une étincelle ! (…) Pour lire l’interview complète

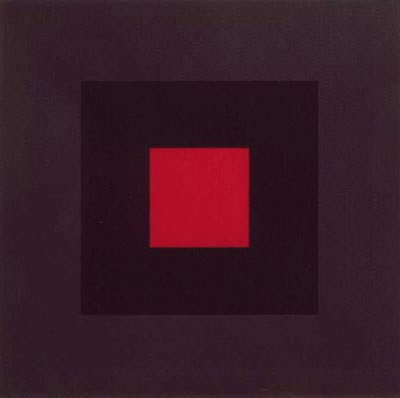

C / Geneviève Claisse

Geneviève Claisse, née en 1935. Peintre abstrait géométrique, née à Quiévy (dans le département Nord et de la région Nord-Pas-de-Calais) en 1935. Parente d’Auguste Herbin, originaire du même lieu, sa vocation picturale naît à la lecture de la revue Art d’aujourd’hui, tribune de l’abstraction géométrique.

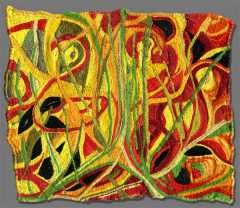

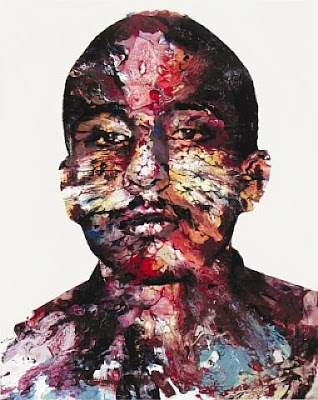

D / *Catherine Barthelemy

*Catherine Barthelemy, née à Lille en 1951. Peintre abstrait de renommée internationale, travaille en touraine. Catherine Barthelemy reçoit un enseignement basé sur le travail de la composition classique (natures mortes, paysages, nus), préalable nécessaire pour ce professeur rigoureux à un passage vers l’abstraction. Ce cheminement lui permet d’évoluer vers une peinture non figurative où la matière et les couleurs prédominent, accédant ainsi à une expression juste et personnelle. Depuis 15 ans, dans la solitude de son atelier, Catherine Barthelemy a trouvé le bonheur de peindre.

E / Dora Maar

Dora Maar, née Henriette Theodora Markovitch, le 22 novembre 1907 à Paris et morte le 16 juillet 1997 à Paris. Photographe et peintre française, connue sous le pseudonyme de Dora Maar, elle fut l’amante et la muse de Picasso, rôle qui a éclipsé l’ensemble de son œuvre.

D’origine russe (Sonia Delaunay, Olga Sacharoff) :

F / Sonia Delaunay

Russe nationalisée française :

Sonia Delaunay, née Sarah Stern le 14 novembre 1885 à Gradijsk, près d’Odessa (en Ukraine) et morte le 5 décembre 1979 à Paris. Peintre d’origine russe et naturalisée française, cette artiste qui a participé aux mouvements déterminants du XXe siècle (abstraction, non figuration, dada, cercles et carrés, etc.) fut la première femme à avoir eu, de son vivant, une rétrospective au musée du Louvre (1964).

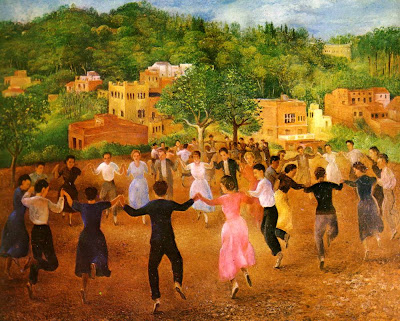

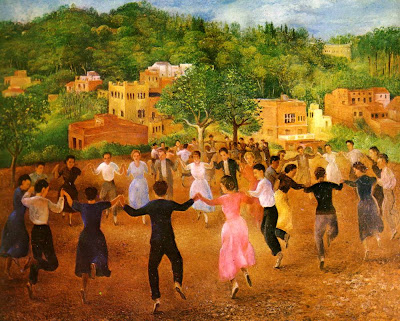

G / Olga Sacharoff

Olga Sacharoff, (Tbilisi, 1889 — Barcelona, 1967) Un certain nombre d’artistes et d’intellectuels russes visitèrent la Catalogne au cours des années 1920 et 1930. Parmi eux, Olga Sacharoff puisa dans la culture catalane pour nombre de ses toiles.

Les Européennes (Natalia Dumitresco, Grace Pailthorpe, Franciska Clausen, Maria Elena Vieira da Silva)

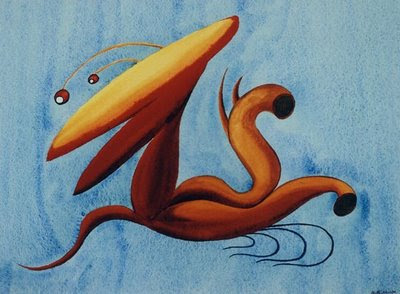

I / Grace Pailthorpe

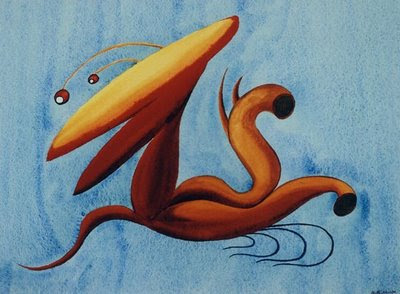

Grace Pailthorpe (Angleterre, 1883-1971). Artiste surréaliste, psychanalyste et écrivain, née dans le Sussex, mariée au peintre Reuben Mednikoff, aussi connu sous le nom de Ricky Pailthorpe.

J / Franciska Clausen

– La Danoise : Franciska Clausen (1899-1986),

K / Maria Helena Vieira da Silva

– La Portugaise : Maria Elena Vieira da Silva (Lisbonne, 13 juin 1908 – Paris 6 mars 1992). Peintre français d’origine portugaise, son œuvre poétique – qui propose après 1945 un nou

vel espace – combine avec génie réseaux et mosaïques dans des compositions aux perspectives fuyantes.

Vivant outre-atlantique (*Joan Mitchell, Jennifer Bartlett, Lee Krasner, *Sophie Petitpas, Alice Rahon) :

L / *Joan Mitchell

– Les Américaines :

Chicago : *Joan Mitchell (Chicago 1925, 1992) Artiste peintre américaine faisant partie du mouvement expressionniste abstrait de « seconde génération ». Elle développa une œuvre à la fois abstraite et expressionniste très puissante. Ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées d’art moderne à travers le monde. Les œuvres de Joan Mitchell sont souvent de grandes dimensions, couvrant deux panneaux. Ses tableaux sont très expressifs et émouvants. Elle disait de ses tableaux qu’ils devaient « transmettre le sentiment d’un tournesol fanant » (« to convey the feeling of the dying sunflower »)

M / Jennifer Bartlett

– Californie Jennifer Bartlett (née en 1941) Collections : Albright-Knox Art Gallery, Buffalo; Metropolitan Museum of Art, New York; Milwaukee Art Museum; Museum of Modern Art, New York; Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City; Philadelphia Museum of Art; The Tate Gallery, London; Walker Art Center, Minneapolis; Whitney Museum of American Art, New York; Yale University Art Gallery, New Haven, CT

N / Lee Krasner

Brooklyn Lee Krasner (1908-1984), Brooklyn De 1933 à 1940, Lee Krasner travaille dans l’atelier de Hans Hofmann. Elle rejoint le mouvement des AAA (American Abstract Artists). En 1941, elle fait la connaissance de Jackson Pollock. Elle se marie avec lui en 1945. Elle montre peu son travail durant cette période. Après le décès de Pollock en 1956, elle s’exprime en peignant fureur et souffrance dans d’immenses tableaux. Ensuite elle travaille sur des motifs floraux et baroques. En 1976, Lee Krasner réalise des collages effectués à partir de ses 1ères peintures qu’elle recompose totalement.

O / *Sophie Petitpas

*Sophie Petitpas, née en France en 1960. Sophie Petitpas a élu domicile à Miami. Et c’est donc de Miami que l’artiste française a suivi en direct de CNN les attentats du 11 septembre. De ce choc va naître l’idée d’une démarche artistique: recourir au drapeau américain comme motif récurrent d’une déclinaison chromatique en forme d’hommage à l’Amérique.

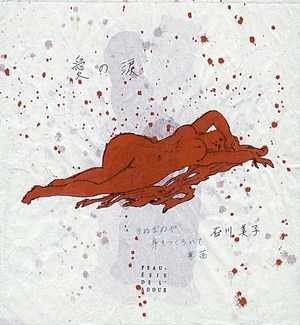

P / Alice Rahon

Littéraire + Mexique :

Alice Rahon (Chencey Buillon, 8 juin 1904-1987) était une poétesse et artiste peintre surréaliste française puis mexicaine. Originaire de Bretagne, elle épousa le peintre autrichien Wolfgang Paalen en 1930 et participa aux activités des Surréalistes dans les années 1930, d’abord en tant que poétesse. Elle publia trois recueils : À même la terre (1936), Sablier couché (1939) et Noir animal (1941). En 1936, elle part vivre en Inde avec Valentine Penrose.

**************************************************************************

IV – Artistes inclassables (*Madeleine Berkhemer, *Edda Renouf)

A / *Madeleine Berkhemer

*Madeleine Berkhemer, née en 1973. Le corps, le fragment, le découpage, l’assemblage sont au cœur de son travail – quelles que soient les disciplines envisagées. L’artiste s’attache souvent aux jambes féminines gainées de collants, cet accessoire qui a désormais remplacé l’objet du fantasme numéro un chez les hommes : le porte-jarretelles. Que ce soit pour son défilé de fin d’études, ses photographies ou ses installations, le collant se fait matériau de création. Il peut devenir l’écrin raffiné d’un buste, d’une jambe ou d’objets hétéroclites, couvrir la peau ou au contraire envahir l’espace tel un fantasque mobile. Mais il renvoie toujours au corps comme lieu de passage. (…) C’est dans cet intervalle entre érotisme et voyeurisme, préciosité et trivialité que Madeleine Berkhemer nous convie dans l’exploration des obsessions contemporaines.

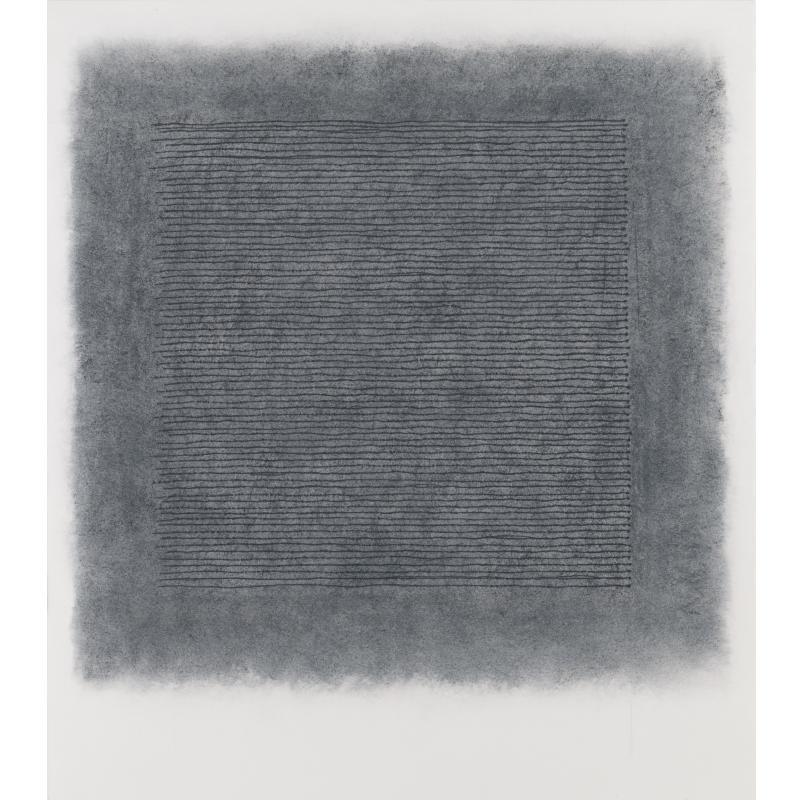

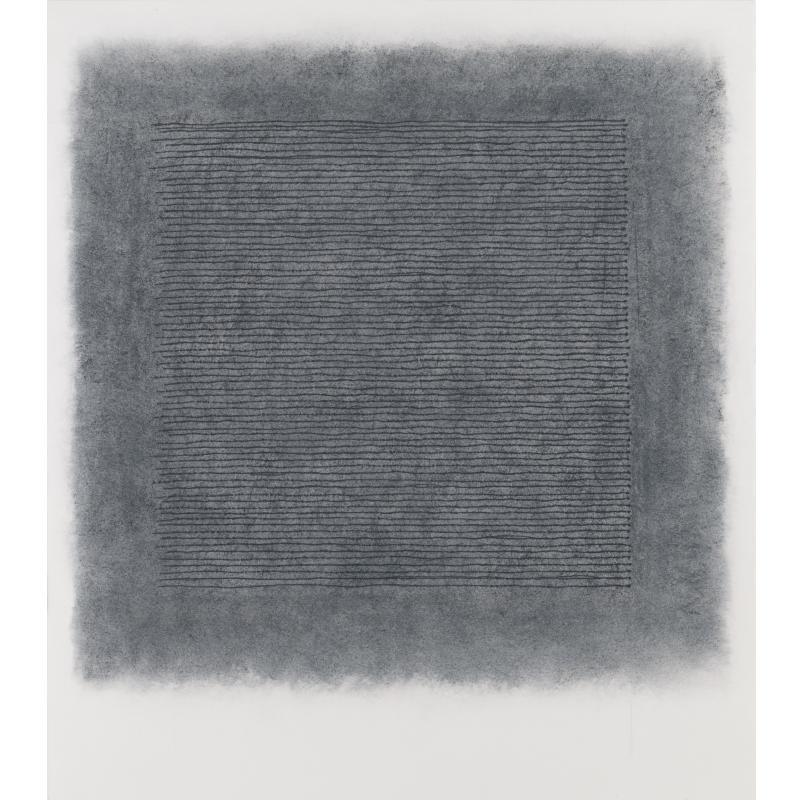

B / *Edda Renouf

*Edda Renouf, née en 1943 à Mexico City. Enlevant et ajoutant les fils de la toile de lin, et incisant le papier, Edda Renouf crée des structures linéaires rythmiques, et utilise de subtiles nuances de couleur dans ses peintures et dessins minimalistes. L’artiste a reçu plusieurs bourses et commissions d’état, parmi lesquels : le National Endowment of the Arts et le Pollock-Krasner Foundation. Le travail d’Edda Renouf est inclus dans de nombreuses collections publiques, dont le Centre Georges Pompidou à Paris, le Metropolitan Museum of Art et le Museum of Modern Art à New York, la National Gallery of Art à Washington, le Art Institute of Chicago, et le Australian National Gallery à Canberra. Elle vit désormais à Paris.

C / *Rebecca Horn

*Rebecca Horn, née en Allemagne en 1944. « J’utilise mon corps, j’utilise ce qui m’arrive, et j’en fais quelque chose.” L’artiste allemande Rebecca Horn est célèbre pour ses installations et ses performances. Elle grandit dans l’Allemagne de l’après-guerre, et apprend tôt à faire de l’art une forme d’expression privilégiée par rapport au langage : « On ne pouvait pas parler allemand, explique-t-elle. Il fallut apprendre le français et l’anglais. Je n’avais pas à dessiner en allemand, en français ou en anglais. Je pouvais juste dessiner ».

**************************************************************************

Déjà exposées à la Galerie des femmes-Antoinette Fouque, 35 rue Jacob, 75006 (*Colette Deblé, Catherine Lopes-Curval, *Françoise Gilot)

A / *Colette Deblé

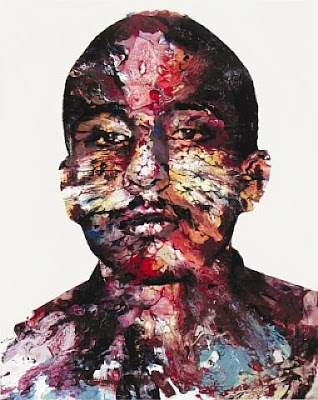

*Colette Deblé, née en 1944 à Coucy-lès-Eppes.

Depuis mars 1990, Colette Deblé dessine à partir de diverses représentations de la femme dans l’histoire de l’art afin de composer un essai plastique visuel constitué d’une infinité de lavis. « A-t-on jamais tenté d’explorer par des seuls moyens plastiques l’histoire de l’art ou l’un de ses aspects, comme le font l’historien et l’essayiste à l’aide de l’écriture. Mon projet est de tenter, à travers une infinité de dessins, de reprendre les diverses représentations de la femme depuis la préhistoire jusqu’à nos jours afin de réaliser une analyse visuelle des diverses postures, situations, mises en scène. » Colette Deblé

Quatrième de couverture de Prégnances de Jacques Derrida, consacré à Colette Deblé (L’Atelier des Brisants, 2004) :

Lavis, quel mot de combien de mots ! Un lavis non pas pour annoncer qu’on va se laver, bien entendu à grande eau, l’histoire des femmes à grande eau en vue de se réapproprier, de mettre, mais enfin, le corps nu, le vrai corps, le corps propre de la femme. Mais enfin. Non, suivant la fermeté du trait, un dessin colorié au lavis se voit discrètement teinter, imprégner, plutôt que noyer, il se voit filtrer, mais préserver aussi, le corps de la ligne intact, encore tremblant dans l’élément liquide. Quatre-vingt photos couleurs pleine page, accompagnent cet important texte de Jacques Derrida. Elles présentent, dans l’espace de ses toutes récentes et importantes expositions, le travail réalisé par Colette Deblé ces deux dernières années.

Jacques Derrida Pour en savoir davantage sur Colette Deblé

*********************************

B / Catherine Lopes-Curval

Catherine Lopes-Curval (née en 1954) et son incontournable « Mise aux Carreaux »… « Les toiles de Catherine Lopès-Curval (née en 1954) sont souvent de grande taille. Les tons bleutés. roses-ocres. mais toujours assourdis avec quelque chose de crayeux dans la matière. Ses peintures ont une étrangeté qui emprunte à la peinture surréaliste. avec des villes imaginaires. vides et lointaines qui évoquent Magritte, De Chirico, Delvaux. Dans ces espaces mystérieux. des personnages flottent ou planent. ou encore. chutent. Ils s’immobilisent dans les airs ou aux bords d’escaliers improbables. Ou bien encore ils attendent et posent dans les pièces vides où une porte ou un escalier ouvre sur un monde secret. Chaque toile est une esquisse d’histoire que le spectateur doit remplir en y projetant ses interprétations. une narration à peine commencée qui doit être reprise par notre propre rêverie. Au-delà de ces histoires mystérieuses. il est question dans cette peinture de l’étrangeté de la vie et de la légèreté troublante de l’être. Catherine Lopès-Curval nous renvoie à un récit entre la dislocation et la construction. » Yves Michaux

Pour lire d’autres articles et voir d’autres photos de l’oeuvre de Catherine Lopes-Curval

Antoinette Fouque (2002) cite l’oeuvre de Catherine Lopes-Curval dans un texte publié dans le catalogue des trente ans des Editions Des femmes : (…) Catherine Lopes-Curval est née dans la seconde moitié du XXème siècle. La Mise aux Carreaux I, c’est une course aux trésors des signifiants ; c’est une balade dans la mémoire planétaire de l’artiste, et, même geste, cent arrêts sur images aux écrans de nos rêves. Explosion fixe de la beauté. (…)

Antoinette Fouque, Boulouris, le 30 mai 2002

Pour lire ce texte plus longuement

C / *Françoise Gilot

*Françoise Gilot, née le 26 novembre 1921 à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine est une peintre française. Elle est régente du Collège de ‘Pataphysique’. Françoise Gilot a suivi des études de droit, mais plus attirée par sa passion pour l’art, elle suit les traces de sa mère, une aquarelliste, et s’oriente vers le dessin et la peinture. À 21 ans elle rencontre Picasso, alors amant de Dora Maar, et deviendra sa compagne de 1944 à 1953, et la mère de deux de ses enfants, Claude Picasso (1947) et Paloma Picasso (1949). Elle demeure une figure maîtresse dans le monde de l’art, créant le lien idéal entre l’Ecole de paris des années quarante et cinquante, et la scène artistique contemporaine des Etats-Unis. De nombreux musées et collections privées, d’Europe et du Nouveau Monde, possèdent ses peintures, dessins, monotypes et estampes originales.

Extrait d’un texte d’Antoinette Fouque (1986) sur Françoise Gilot :

(…) Vous êtes de l’autre côté des avant-gardes à systèmes, des « génies » ravageurs, enragés. Votre modernité, du côté de Matisse, ouvre la tradition, pense la transmission, retient la permanence du sens, perdu/trouvé, à mettre au monde. Elle est la forme expulsée comme nouvelle, et hors d’elle-même comme autre : anamorphose. Vous la nommez « Idole enfantine », « Amour », « Lien », « Equinoxe ». Elle est forme externée, sécrétion de couleurs perlées, la remontée à soi d’une pulsion profonde, inexistante, invisible. Grosse d’affects et d’échos, vous la voulez symbole. Vous la mobilisez vers son ailleurs. Vous la placez au commencement de demain. Vous l’imaginez au présent d’une expérance. Ce n’est plus la régression progédiente et l’angoisse du créateur, mais la prégnance de l’enfante-femme d’avant le premier jour.

Et si toute naissance était anamorphose ?

La (pro)création serait géni(t)ale ou ne serait plus.

Alors, il faudrait saluer ici une naissance de peinture.

Antoinette Fouque, La Jolla-Paris, juin 1986

Pour lire le texte d’Antoinette Fouque en entier sur Françoise Gilot

Pour en apprendre davantage sur Françoise Gilot

« Simone Signoret ou la mémoire partagée »

« Simone Signoret ou la mémoire partagée » lundi 4 octobre à 19h littérature / rencontre

lundi 4 octobre à 19h littérature / rencontre

Bretagne. Semis d’îles, ports colorés, sites mégalithiques… Le mor bihan, ou petite mer en breton, fait partie du club des plus belles baies du monde. (…)

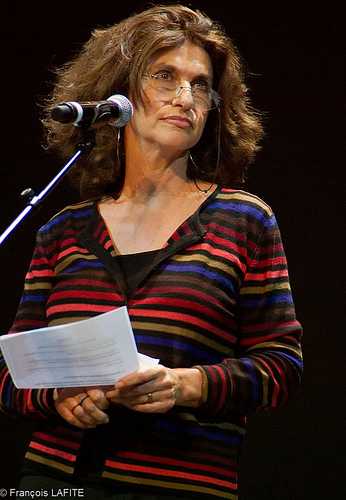

Bretagne. Semis d’îles, ports colorés, sites mégalithiques… Le mor bihan, ou petite mer en breton, fait partie du club des plus belles baies du monde. (…) Présentation de Natalie Mei

Présentation de Natalie Mei Casablanca 1953-1957 Cendrillons. Taffetas, soieries, dentelles et broderies. Nos jeunes mères créent des robes merveilleuses, sous la direction de l’une d’entre elles, créatrice de haute-couture.

Casablanca 1953-1957 Cendrillons. Taffetas, soieries, dentelles et broderies. Nos jeunes mères créent des robes merveilleuses, sous la direction de l’une d’entre elles, créatrice de haute-couture.

Paris 2008-2009-2010

Paris 2008-2009-2010

Le mariage de Weber ou le portrait d’une gauche sans le peuple

Le mariage de Weber ou le portrait d’une gauche sans le peuple Monde du 3 octobre 2007 : La Gauche à la noce (la phrase importante est en rouge surligné !!!!)

Monde du 3 octobre 2007 : La Gauche à la noce (la phrase importante est en rouge surligné !!!!)