Interview. Didier Guillot : « Je travaille les mots comme j’ai su travailler le métal »

Interview. Didier Guillot : « Je travaille les mots comme j’ai su travailler le métal »

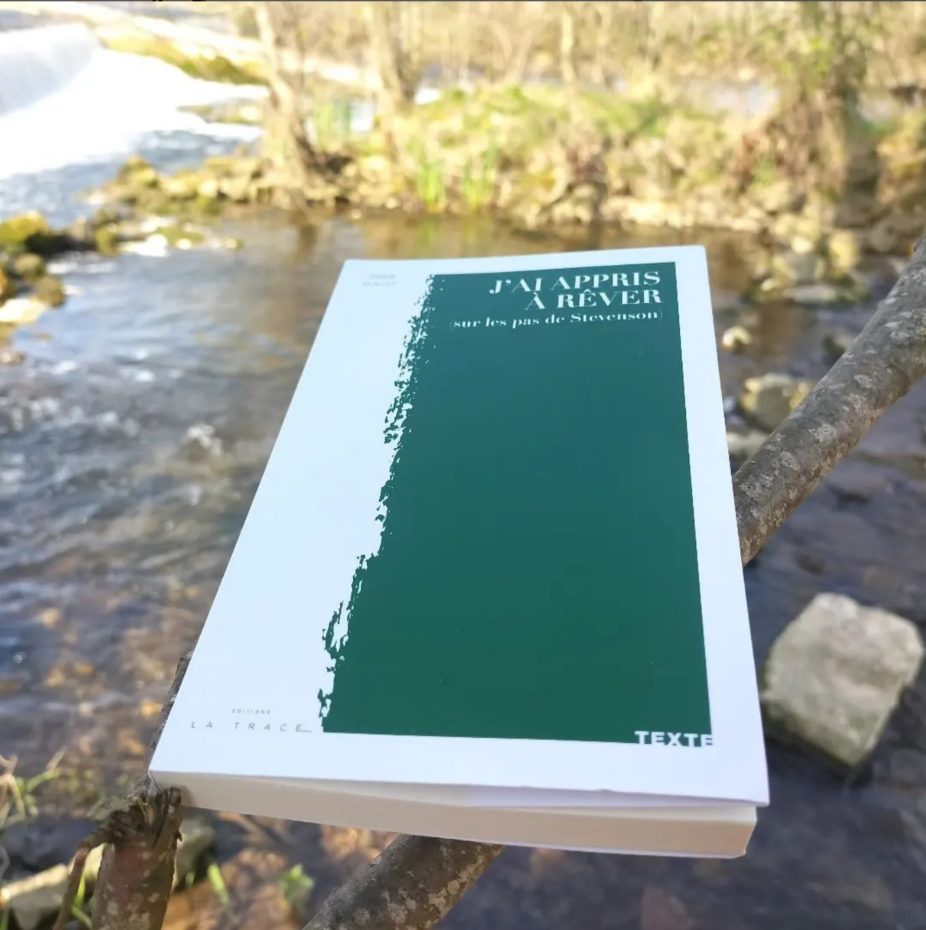

Didier Guillot publie J’ai appris à rêver – sur les pas de Stevenson aux Editions de la Trace. Ancien ouvrier devenu juriste, l’auteur se déclare amoureux des mots. Son texte en est la preuve, et nous invite à nous jeter avec lui « dans l’immensité et la vulnérabilité » d’une nature devenue le décor et le remède d’une solitude désirée, recherchée et finalement retrouvée comme une baume sur ses souvenirs. Le chemin de Stevenson qu’il emprunte à son tour passe par la Haute-Loire et le Gard. Mais s’agit-il juste d’une traversée, ou, sinon, que cherche-t-il si ce n’est le souvenir douloureux d’un frère disparu, la solitude et la beauté des lieux. « Le temps de la marche ouvre grand les yeux à la beauté du monde », nous confie-t-il. Suivons-le et essayons de goûter à ce prodigieux spectacle.

Didier Guillot publie J’ai appris à rêver – sur les pas de Stevenson aux Editions de la Trace. Ancien ouvrier devenu juriste, l’auteur se déclare amoureux des mots. Son texte en est la preuve, et nous invite à nous jeter avec lui « dans l’immensité et la vulnérabilité » d’une nature devenue le décor et le remède d’une solitude désirée, recherchée et finalement retrouvée comme une baume sur ses souvenirs. Le chemin de Stevenson qu’il emprunte à son tour passe par la Haute-Loire et le Gard. Mais s’agit-il juste d’une traversée, ou, sinon, que cherche-t-il si ce n’est le souvenir douloureux d’un frère disparu, la solitude et la beauté des lieux. « Le temps de la marche ouvre grand les yeux à la beauté du monde », nous confie-t-il. Suivons-le et essayons de goûter à ce prodigieux spectacle.

« L’idée première fut de partir à pied de chez moi comme on part faire des courses » – écrivez-vous tout au début de votre livre. Loin d’être une insouciance ou une impréparation, ce sentiment est pourtant le premier essor de votre aventure. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Que le voyage s’impose aux premiers pas. Fermer la porte. Habituel et simple. Et se lancer à l’aventure. Dénicher les proches trouées, les voies délaissées et marcher parmi les ronces et les orties. L’état d’esprit remplaçant l’agence de voyage.

L’idée me tenta mais la nature m’impose l’impatience d’un animal infatigable à qui j’avais promis une débauche d’énergie dans un lieu à l’horizon inconnu.

Et ce fut le chemin de Stevenson et son imaginaire implacable à portée de train. Lyle au trésor sur les terres lozériennes. La concurrence n’eut rien de mieux à proposer.

Mais je conserve à l’esprit l’idée d’onduler entre champs et jardins à quelques encablures de mon domicile. Et tout simplement revisiter les longues journées et réapprendre les bruits dans l’obscurité.

Un autre voyage.

Quelques pages plus loin, vous parlez des vertus de la marche : « Profiter des vertus du chemin ». Cette affirmation rappelle la fameuse devise du pèlerin d’Antonio Machado tirée du Campos de Castilla: « Caminante! No hay camino, se hace camino al andar ». Est-il vrai que le chemin n’existe pas en lui-même, qu’il ne se construit qu’en marchant ? Sinon, comment comprendre le sentiment qui vous a poussé vers ce voyage ?

A chacun son chemin. Le marcheur qui me précède et le marcheur qui me suit n’ont pas ma sensibilité et je n’ai pas la leur. Mon chemin est peuplé d’insectes que je m’efforce de ne pas écraser, de pierres en colère, de roches aux courbes humaines, de chants d’oiseaux, d’odeurs de fond de vallée.

Souvent il m’arrive de me perdre, d’oublier le nom des hameaux traversés et d’ignorer les distances à parcourir. Je retiens la profondeur des rides d’un visage magnifique, la murmuration des étourneaux au-dessus de bosquets, l’euphorie soudaine, une simple couleur. II y a quelque chose à voir ici avec l’hypnose.

Il m’arrive de fouler la terre avec un ami. Nous avons le même pas et des goûts approchants. Le chemin n’est plus le même. Il rougeoie aux blagues potaches, s’enflamme aux résultats sportifs et au son d’un riff de guitare. Ce chemin-là s’anime dans le rire. Il est moins poétique mais tout aussi agréable.

Revenons, si vous le permettez, la phrase citée en introduction sur la beauté du monde. Pour prolonger cette idée, vous vous interrogez : « N’ai-je pas devant moi la profondeur d’un ailleurs fascinant ? », et vous répondez par ce syntagme : « Celui des poètes ». Sommes-nous devant les deux grandes motivations – il y en a sans doute d’autres – de votre aventure et de l’écriture de votre livre : contempler et dire cette beauté ? Et apprendre à rêver, sans doute, comme le titre de votre livre nous confie ?

Je ne parle pas des poètes à temps partiel mais de ces rares êtres voyant sous le miroir des eaux. À la manière du chaman, vigie du monde humain et non humain traduisant aux uns les murmures inaudibles des autres.

J’oserai le parallèle avec le poète qui nous ouvre en grand les portes de l’invisible. Comment expliquer qu’une phrase chétive coincée dans un livre poussiéreux marque autant nos chairs. Nous avons tant appris et tant oublié mais il y a cet inoubliable lambeau de texte à la beauté absolue.

Bien sûr, je serais dans l’incapacité de délivrer le torse fier l’intégralité du « bateau ivre ». Mais la simple amorce « Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les haleurs » m’ouvre l’infini.

Dans sa guérite aux rives du désert, Saint-Exupéry évoquait l’existence d’un monde sensible en admirant l’immense Sahara avaler les dernières lueurs chaudes du soir.

Moi le cartésien, le travailleur manuel, le juriste, je veux toucher de ma paume ce monde sensible. Parfois, il me semble l’avoir approché. Devant les ailes percées de soleil des éphémères accrochés aux herbes des marais. Il n’y a plus d’insectes mais l’arc électrique du soudeur, un ciel de nuit d’orage. À cet instant précis, je n’étais plus sur le chemin de Stevenson mais dans la porosité du monde.

Mais combien de kilomètres parcourus, combien d’efforts pour y arriver !

Est-il vrai que la première victoire que le voyage enseigne au marcheur est la lenteur ? « La marche étire tellement les minutes que de la place se libère. De la place pour les rêves, pour l’inutilité des choses, pour oublier les colères ». Elle a sans doute toute son importance en contraste avec le monde actuel qui tourne à la vitesse grand V.

J’aimerais vous répondre par l’affirmative. À force d’expérience, j’ai fait l’amer constat que je marche moins vite que ne roule ma voiture. II me faut assumer la faiblesse du pauvre bipède aux muscles inefficaces. Ici, peut-on parler de lenteur.

Pour ce qui est de l’esprit, l’affaire se corse. J’ai le sentiment de porter en moi un maelstrom que seule une forte concentration ou une fatigue extrême permet de tempérer. Les premiers jours de marche sont du magma en fusion.

Nombre de lignes de crête dépassées et d’émerveillements successifs sont nécessaires pour que se dérègle l’horloge. Mais la persévérance paie, au fil des heures la lenteur s’impose. Le contact de la semelle sur le sol devient plus délicat et l’esprit se calme à regarder les nuages. Les heures s’étirent aidées par la fin du jour et les premières douleurs.

Rajoutons à ce sentiment d’inaction votre besoin de solitude. Permettez-moi de retenir deux des hypostases que vous accorder à ce état. Le premier est illustré par cette phrase : « Que je veux être seul pour sonder l’épaisseur de ma vie intérieure ». Qu’entendez-vous par cette affirmation ?

Nous pouvons passer une vie à nous amouracher de la norme. À fourchées pleines, ensevelir notre singularité sous des tonnes de gravats. La norme est un confort avec son art consommé du camouflage enseigné dans les écoles de la république. Qu’aucune tête ne dépasse du rang.

Et il y a ce jour de lassitude où une voix plus gaillarde gronde qu’il existe le territoire dont tu as toujours rêvé. Juste là, au-delà de la colline. Auras-tu le courage de lancer ta carcasse à l’assaut de ses rampes ?

II le faut et quoi de mieux que la solitude pour aller au creux des choses. Le groupe engendre l’inutile et se suffit de l’écume. Une seule paire de chaussures pour éviter les interférences. Une seule paire de chaussures pour divan.

Et toute mon attention à convoquer pour ressortir des profondeurs le merveilleux de l’enfance. Mon cerveau immature avait de grandes ambitions : Des forêts profondes, humides , inexplorées. Des animaux vigoureux et magnifiques, des déserts à oasis. Un ailleurs magnifique ou l’idée du paradis. Mais le mien n’avait rien de perdu. Il tenait entre Îles des Galapagos et la Terre Adélie, entre hautes herbes charentaises et l’ocre du Namib. L’esprit au voyage et à la découverte. J’ai finalement si peu changé.

Le second est résumé par ces mots : « Je fatigue assez vite en société. La multitude me lasse et, dans les lieux agités, mon esprit recherche un territoire favorable.» D’où vient ce sentiment d’isolement, d’agoraphobie presque ?

L’ennui m’est inconnu. Mes mains frétillent à l’idée d’être occupées et mon comportement se rapproche de celui de l’idiot du village pour m’extasier devant le premier nuage biscornu.

L’absence de compagnie de m’est pas insoutenable.

Néanmoins, je n’ai pas les gênes de l’ermite. Je suis de ces êtres sociaux faits pour se rencontrer. Il est plaisant de détailler un nouveau visage, d’écouter la parole d’un inconnu. D’autres rivages à entrevoir. Mais tous les paysages ne se valent pas et le hasard, parfois d’une humeur de chien, joue aux mauvaises blagues.

Soufflent alors les vents contraires avec son trop plein de bruits inutiles. À ces instant précis, je regrette de m’être éloigné de mon nuage biscornu. Et à défaut de proches irréprochables sous la main, je me réfugie dans le son ourlé d’un accord de Bashung ou sur le pont surchauffé du boutre d’Henry de Montfreid. Une simple bouée de sauvetage pour passer le coup de vent. Et pour compléter la métaphore météorologique, j’ajouterais que malgré les assauts du vent de terre, le temps calme n’est jamais très loin.

Malgré cette indicible lassitude, je me qualifierais d’homme joyeux rattrapé par des aigreurs d’estomac.

Et pourtant, vous n’êtes jamais seul, mais entouré de vos poètes et chanteurs préférés. Qui sont-ils et pourquoi vous accompagnent-ils ?

Ils sont abondamment cités dans mon livre. Mon écrivain parle de chaussures aux semelles épaisses, de grands espaces, de forêts, d’océans, de beauté du monde, de territoires isolés, de route et de cabane pour dormir. Mon chanteur a le goût des accords mineurs et des textes travaillés. Tous deux travaillent une certaine forme de pudeur.

Ils sont avec moi comme le serait un compagnon de bistro ou l’ami complice. Ils sont admirables et me sont indispensables. Ils m‘accompagnent pour ces simples raisons.

Et puis il y a une blessure qui s’installe au fil de votre périple et des pages de votre livre : c’est l’évocation du frère disparu, à jamais absent. Défilent ainsi des souvenirs d’une enfance heureuse – la vôtre – et d’un destin « englué dans sa mauvaise vie » – le sien. Que diriez-vous pour crayonner son portrait ?

Il y a si longtemps et plus personne pour me parler de lui. Je me souviens d’un athlète aux cheveux clairs et à l’infinie douceur. Fragile et violent. Doué pour une certaine forme d’oxymore. Il était un chef indien accompagné d’épais tourments et d’amis innombrables

Avait-il une mauvaise vie ou une existence inadaptée à la nôtre ? Était-il malade ou pire, simplement malheureux ?

Je ne sais pas et ne veux pas le savoir.

Pour un jeune garçon, il fut tout simplement un frère inestimable.

Nous ne pouvons pas clore cette discussion sans évoquer les nombreuses occurrences qui font preuve de manière magistrale de votre style. Deux exemples suffiront en laissant aux lecteurs d’en découvrir d’autres dans les belles pages de votre ouvrage. Dans la vallée de l’Allier, la commune de Pradelle « ressemble à une belle endormie que le vent taquine en soulevant ses rugueux draps de lin ». Ou cette petite route qui « secouée par le roulis du temps et le chant du coucou […] se repose dans l’ombre des sous-bois ». Il y a chez vous plus qu’un plaisir des mots, il y a une fascination du langage. Seriez-vous d’accord avec ce constat concernant votre écriture ?

Je suis heureux que vous fassiez référence à la petite route. Ce texte, modeste dans sa taille, fut écrit d’une seule respiration. Comme l’évidence dévoilée de mon attirance pour la forme poétique. De mon livre, c’est peut-être le paragraphe dont je suis le plus fier.

Oui, je suis fasciné par les mots et leurs incroyables pouvoirs. Les mots simples d’Hemingway soutenant le vieil homme dans l’effort ou les mots plus récents de Bertrand Belin pour montrer que la mort n’y est pour rien dans cette affaire.

Je travaille les mots comme j’ai su travailler le métal. Avec patience et touches légères. N’ayant aucune formation littéraire, mon écriture se débrouille comme elle peut. Elle cherche le cambouis de l’atelier et les mots rigoureux rangés sur la lourde étagère du bureau.

Néanmoins, je m’impose certaines règles : Une obligatoire musicalité. Tous les mots ne sont pas faits pour vivre ensemble. L’oreille se charge du tri jusqu’à obtenir une matière souple, facile à écouter. Et la détestation des phrases vides de sens. Chacune d’elles doit apporter de la chaleur au texte.

II me fut important de débarrasser le texte du gras qui aurait pu le rendre orgueilleux par son épaisseur. La poésie a cette exigence.

Propos recueillis par Dan Burcea

Photo de l’auteur : © JPBouron

Didier Guillot, J’ai appris à rêver – sur les pas de Stevenson, Éditions de la Trace, 2022, 175 pages.