Chroniques de pourpre par Damie Chad

Cette semaine, à propos du roman SYLVIE JOHNNY LOVE STORY, Damie Chad écrit dans CHRONIQUES DE POURPRE ces lignes sublimes : « Ces pages sont à lire comme autant de monologues raciniens, Marie Desjardins use d’une écriture sans appel, un scalpel introspectif qui n’épargne rien, qui triture les chairs de l’âme, qui la met à nu, qui ne cèle rien, ni les non-dits, ni les mensonges que l’on se raconte, ni les rancœurs secrètes qui rancissent le cœur encore plus cruellement que les trahisons les plus éclatantes. »

Cette semaine, à propos du roman SYLVIE JOHNNY LOVE STORY, Damie Chad écrit dans CHRONIQUES DE POURPRE ces lignes sublimes : « Ces pages sont à lire comme autant de monologues raciniens, Marie Desjardins use d’une écriture sans appel, un scalpel introspectif qui n’épargne rien, qui triture les chairs de l’âme, qui la met à nu, qui ne cèle rien, ni les non-dits, ni les mensonges que l’on se raconte, ni les rancœurs secrètes qui rancissent le cœur encore plus cruellement que les trahisons les plus éclatantes. »

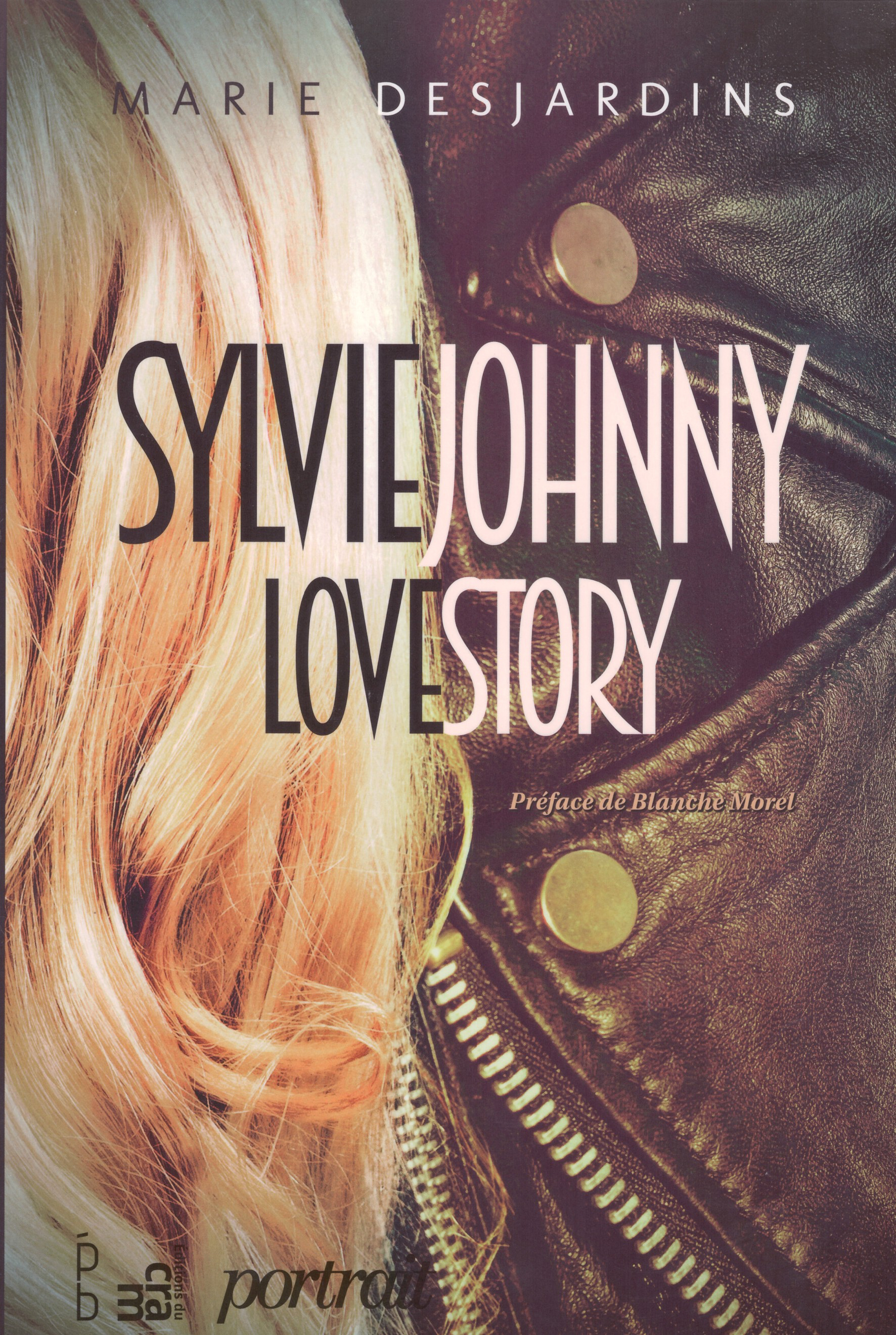

SYLVIEJOHNNY

LOVESTORY

MARIE DESJARDINS

( Les Editions du Cram / 2016 )

Les livres consacrés à Johnny ne manquent pas. Certains adulent Hallyday et d’autres l’abhorrent. Pour ces derniers peut-être a-t-il vécu l’existence tourbillonnaire qu’ils auraient tant aimé vivre. A laquelle ils n’ont pas osé prétendre. Nietzsche nous a prévenus, nos conduites sont souvent filles d’un ressentiment dont nous refusons d’être conscients. Nos petits arrangements avec la vie – les citernes vides de notre si terne existence pour employer les mots qui disent au plus près nos inconséquences – grimacent comme autant d’ironiques miroirs brisés. Aujourd’hui Sylvie Vartan n’attise plus les mêmes adorations et les mêmes jalousies qu’autrefois. Certes elle fut la compagne de Johnny – il y a longtemps – mais elle n’était qu’une yé-yé, avec tout ce que ce terme induit de mépris et de condescendance. Qu’on lui en dénie ou reconnaisse le titre, au-delà de toute admonestation vitépurative ou récupération laudative, Johnny reste un rocker. Le rocker français par excellence. Le fondateur.

C’est du Canada neigeux que nous vient cette étrange chronique des amours tumultueuses de Sylvie et Johnny parue pour la première fois en 2010 chez Transit Editeur. Peut-être n’est-ce pas un hasard si elle provient de ce pays en même temps cousin et si lointain du nôtre. L’auteur n’est autre que Marie Desjardins, nous avons beaucoup apprécié voici quinze jours son Ambassador Hotel, La mort d’un Kenedy, la naissance d’une rock star, roman imaginaire d’un groupe de rock qui n’a jamais existé, hormis peut-être dans les égrégores – ces résidus psychiques – de l’inconscient collectif de tous les rockers du monde. Qui ne se tendent guère la main et ne s’unissent point davantage, mais ceci est une autre histoire. Tribus indiennes hautement bariolées toujours prêtes à déterrer la hache de guerre l’une contre l’autre.

Les passions humaines sont-elles comme ces soleils morts dont la lumière nous parvient encore des millions d’années après leurs extinctions. Existent-ils des brasiers incandescents qui jamais ne s’éteindront. Marie Desjardins s’est-elle voulue vestale sacrée chargée par les Dieux de rallumer le feu d’un foyer dévasté par les cendres oublieuses du temps passé qui toujours vole de l’avant, obstinément aussi immobile que la flèche cruelle de l’imparable Zénon, refusant de s’enfuir et renaissant éternellement dans la stagnance de sa propre présence ?

Les passions humaines sont-elles comme ces soleils morts dont la lumière nous parvient encore des millions d’années après leurs extinctions. Existent-ils des brasiers incandescents qui jamais ne s’éteindront. Marie Desjardins s’est-elle voulue vestale sacrée chargée par les Dieux de rallumer le feu d’un foyer dévasté par les cendres oublieuses du temps passé qui toujours vole de l’avant, obstinément aussi immobile que la flèche cruelle de l’imparable Zénon, refusant de s’enfuir et renaissant éternellement dans la stagnance de sa propre présence ?

Dans les pages de garde de la rubrique » Même auteur » Sylvie , Johnny love story est classé dans la rubrique de quatre romans écrits par Marie Desjardins. Nous en prenons acte, ce qui ne nous empêche guère de penser que nous inscririons plutôt ce texte dans la rubrique Poésie ( absente de cette bibliographie ), ou alors de l’entrevoir à la manière antique, comme ce talismanique Daphnis et Chloé, roman choral de Longus. A la mode de chez nous. De nos temporalités heurtées. Rien de pastoral ni de bucolique dans les amours tourmentées de Sylvie et Johnny.

Une histoire d’une banalité absolue, celle d’un couple qui se rencontre, qui s’aime, qui se déchire, qui divorce. Avec tout ce que ce dernier terme induit de conduites sociétales. De ces scansions indépendantes de notre seule volonté qui entremêlent en une même tresse nos inclinations atomiques les plus intimes avec les sanctions symboliques prévues par la loi grégaire du groupe. Nous y réfléchissons peu, mais à chaque moment nous subissons la manipulation prédatrice et insensible de nos congénères.

Une histoire d’une banalité absolue, celle d’un couple qui se rencontre, qui s’aime, qui se déchire, qui divorce. Avec tout ce que ce dernier terme induit de conduites sociétales. De ces scansions indépendantes de notre seule volonté qui entremêlent en une même tresse nos inclinations atomiques les plus intimes avec les sanctions symboliques prévues par la loi grégaire du groupe. Nous y réfléchissons peu, mais à chaque moment nous subissons la manipulation prédatrice et insensible de nos congénères.

Avant d’ouvrir ce livre, l’on pourrait opérer un procès d’intentions en facilité à Marie Desjardins. Un ouvrage qui ne manque pas de pain. Facile à écrire puisque la documentation est pléthorique. Rien qu’avec les unes de France-Dimanche et les articles de Match, le volume n’est pas commencé qu’il est déjà écrit à moitié. Pour être gentil, parce que si l’on rajoute les biographies des deux principaux intéressés, les témoignages des principaux témoins de l’affaire, sans parler des nombreux ouvrages dévolus à l’exploration plus ou moins croquignolesques de la carrière de Johnny, ce sont les neuf dixièmes du bouquin qui sont performés avant même d’en avoir tapé le premier mot sur un ordinateur. Oui, mais Marie Desjardins ne mange pas de ces farines-là. Certes elle connaît son sujet, n’en ignore aucune anecdote, mais elle a refusé de se laisser envahir par les détails qui vous enlisent, avant de se vouer à cette tâche elle a soigneusement chassé de sa table de travail, vilains mots remplaçons-les par son espace – physique et mental – de création, toute oiseuse documentation. Je ne citerai qu’un seul exemple. Parmi mille autres possibles.

En juin 1973, le hit J’ai un problème squatte toutes les antennes de radio, les paroles sont de Jean Renard ( provinois notoire et grand-père de Shaké Mouradian dont nous chroniquâmes voici neuf ans le roman Jude R dans notre livraison 78 du 22 / 12 / 2011 ) elles mettent en scène les retrouvailles de Johnny et Sylvie, la énième assomption du couple qui bat d’une aile frénétique, à la télévision l’on aura droit » en direct » au baiser de réconciliation des deux amoureux – toute la France populaire émue en pleure de bonheur en ses chaumières – la bonne aubaine pour Marie Desjardins, un chapitre entier, au minimum vingt pages d’assuré, et en avant la musique, tous les dessous et tous les dessus de l’affaire révélés, analysés, scrutés en ses tréfonds les plus sordides. Ben non ! Pas une ligne. Pas un mot. Passé à l’as de pique. Vous n’en saurez rien. Marie Desjardins s’en désintéresse totalement. Ce n’est pas le sujet de son livre.

En juin 1973, le hit J’ai un problème squatte toutes les antennes de radio, les paroles sont de Jean Renard ( provinois notoire et grand-père de Shaké Mouradian dont nous chroniquâmes voici neuf ans le roman Jude R dans notre livraison 78 du 22 / 12 / 2011 ) elles mettent en scène les retrouvailles de Johnny et Sylvie, la énième assomption du couple qui bat d’une aile frénétique, à la télévision l’on aura droit » en direct » au baiser de réconciliation des deux amoureux – toute la France populaire émue en pleure de bonheur en ses chaumières – la bonne aubaine pour Marie Desjardins, un chapitre entier, au minimum vingt pages d’assuré, et en avant la musique, tous les dessous et tous les dessus de l’affaire révélés, analysés, scrutés en ses tréfonds les plus sordides. Ben non ! Pas une ligne. Pas un mot. Passé à l’as de pique. Vous n’en saurez rien. Marie Desjardins s’en désintéresse totalement. Ce n’est pas le sujet de son livre.

Vous tiquez. Comme un cheval qui n’en finit pas d’avaler de l’air en s’appuyant sur le rebord de son abreuvoir. Je suis désolé, mais ce qui va suivre renforcera votre angoisse. Qui voit-on dans cet ouvrage : Johnny et Sylvie – respirons c’est la moindre des choses – un soupçon de parents de Johnny, un petit peu plus ceux de Sylvie, David – l’enfant de l’amour – Carlos le secrétaire de Sylvie. Et puis c’est à peu près tout. Quelques noms de-ci de-là surnagent dans le désastre de cet anonymat collectif. J’oubliais la bruyante suite tapageuse non identifiée des copains de Johnny. A la cour du roi Johnny, plus on est de fous, plus on rit, plus on boit… Et puis plus rien. Marie Desjardins n’est pas une adepte du name-dropping. Ne donne pas dans ce genre de facilité. Si cela vous chante vous pouvez vous amuser à un super-jeu de société : ah oui, là c’est la scène avec Bidule… et ici c’est quand Schmoulefrite fait… Il est indubitable que Marie Desjardins ne participera pas à vos futiles amusements de Monsieur-je-sais-tout-de-Johnny ou de Madame-je-n’ignore-rien-de-Sylvie. Manifestement elle n’est pas une fanatique des triviales poursuites circonstancielles. Les noms ont ici pour ainsi dire fonction de couleur locale.

Certes vous avez le décor, les lieux, les endroits, les meubles, les objets, les couleurs. Ne décolle pas non plus de la trame chronologique, les pérégrinations familiales, les circonstances historiques de la cette première génération née durant la deuxième guerre mondiale et qui s’éveillera à l’aube des trente glorieuses, les entrechats du showbiz, l’enfance de nos héros, leur rencontre, leur attirance, leurs fiançailles, leur mariage, leur vie de couple, leurs carrières… Certes s’il avait été agent d’assurances et elle vendeuse dans une boutique de fringues… Rien ne se serait passé comme elle le raconte. Les modalités de votre existence influent sur votre personnalité, votre caractère, vos goûts, vos idées, votre pensée et vos sentiments, vos actes et vos volitions. Marie Desjardins n’oublie aucun de ces termes. Mais elle vise au plus intime. Ô insensé qui crois que je ne suis pas toi. Elle raconte Sylvie et Johnny en dehors de toutes les écorces mortes du vécu.

Certes vous avez le décor, les lieux, les endroits, les meubles, les objets, les couleurs. Ne décolle pas non plus de la trame chronologique, les pérégrinations familiales, les circonstances historiques de la cette première génération née durant la deuxième guerre mondiale et qui s’éveillera à l’aube des trente glorieuses, les entrechats du showbiz, l’enfance de nos héros, leur rencontre, leur attirance, leurs fiançailles, leur mariage, leur vie de couple, leurs carrières… Certes s’il avait été agent d’assurances et elle vendeuse dans une boutique de fringues… Rien ne se serait passé comme elle le raconte. Les modalités de votre existence influent sur votre personnalité, votre caractère, vos goûts, vos idées, votre pensée et vos sentiments, vos actes et vos volitions. Marie Desjardins n’oublie aucun de ces termes. Mais elle vise au plus intime. Ô insensé qui crois que je ne suis pas toi. Elle raconte Sylvie et Johnny en dehors de toutes les écorces mortes du vécu.

Comment notre vécu s’interpénètre-t-il avec notre sensibilité ? Comment l’extérieur influence-t-il notre intérieur. Comment le monde nous modifie-t-il, comment se sert-il de notre étendue psychique pour la modeler entre le pouce de la nécessité et l’index du hasard afin de nous transformer à sa guise, tel Descartes joue en ses Méditations avec la cire de l’étendue, et comment réagissons-nous à cette empreinte, comment parvenons-nous à y imprimer la marque indélébile de ce que nous sommes, ou de ce que nous croyons être, ou de ce que nous désirons être !

Là n’est-il pas le problème fondamental. Savoir exactement la puissance de notre opérativité, de notre efficience personnelle sur le monde. La réponse qu’en apporte Marie Desjardins n’est pas des plus optimistes. En apparence nos deux amoureux ne parviennent à n’interagir que l’un sur l’autre. Soyons négatifs : ils sont victimes, soyons positifs : ils sont porteurs de leurs propres êtralités, ils ont beau faire, ils ont beau dire, certes ils ont choisi leur vie, n’ont pas ménagé leurs peines et leurs joies en toute connaissance de cause des nécessaires implications artistiques et existentielles – tournées incessantes, éloignements impératifs – dans le but recherché d’assouvir et d’explorer les potentialités de leurs métiers respectifs. Jamais ils n’auront la force de surmonter, non pas leurs différences, non pas leurs divergences, mais leur trajectoire impulsive, cette course toute personnelle dans laquelle nous nous propulsons selon les affinités les plus électives de notre propre consubstantialité, par laquelle et en laquelle, à nos corps semi-défendant et semi-consentants, nous sommes happés en un engrenage pervers des plus étrangers, des moins maîtrisables.

Là n’est-il pas le problème fondamental. Savoir exactement la puissance de notre opérativité, de notre efficience personnelle sur le monde. La réponse qu’en apporte Marie Desjardins n’est pas des plus optimistes. En apparence nos deux amoureux ne parviennent à n’interagir que l’un sur l’autre. Soyons négatifs : ils sont victimes, soyons positifs : ils sont porteurs de leurs propres êtralités, ils ont beau faire, ils ont beau dire, certes ils ont choisi leur vie, n’ont pas ménagé leurs peines et leurs joies en toute connaissance de cause des nécessaires implications artistiques et existentielles – tournées incessantes, éloignements impératifs – dans le but recherché d’assouvir et d’explorer les potentialités de leurs métiers respectifs. Jamais ils n’auront la force de surmonter, non pas leurs différences, non pas leurs divergences, mais leur trajectoire impulsive, cette course toute personnelle dans laquelle nous nous propulsons selon les affinités les plus électives de notre propre consubstantialité, par laquelle et en laquelle, à nos corps semi-défendant et semi-consentants, nous sommes happés en un engrenage pervers des plus étrangers, des moins maîtrisables.

Johnny et Sylvie se sont aimés. Ils auraient pu être heureux. Ils l’ont été. Par intermittences, ce qui est déjà beaucoup, mais le pire c’est qu’ils ne l’ont pas été, sinon aussi par intermittences. Unis par un sentiment d’incomplétude souveraine. C’est cela que s’attache à rendre visible Marie Desjardins, nous fait pénétrer dans l’âme esseulée et désertée de nos deux héros. Elle s’attarde davantage sur Sylvie, peut-être parce qu’elle est femme et qu’elle distingue mieux les affres et les pâmoisons féminines, sûrement parce que Johnny est plus secret, plus ténébreux et que toute une part de la psyché masculine reste pour elle un continent noir… peut-être parce que Sylvie a beaucoup plus souffert que Johnny, qu’elle était en attente de Johnny, alors que Johnny, grand amateur de chair féminine, ne s’interdisait la consommation d’aucun lot de consolation ou de conquête… Johnny le rocker, sex, drugs and rock’n’roll, Sylvie non pas l’épouse éplorée mais la femme de tête et de stratégiques concessions… Qui ne furent pas à perpétuité. Mais Marie Desjardins ne charge point plus fort l’un des deux plateaux de la balance, un fait reste indubitable : Johnny et Sylvie se sont aimés. Sincèrement, authentiquement. Une love story qui doit se terminer comme toutes les histoires, puisque par essence toute histoire a une fin. Une passion. Autrement dit, une tragédie ontologique. Un aérolithe tombé par mégarde destinale sur deux êtres humains qui n’étaient pas faits l’un pour l’autre, si on estime le phénomène selon les paramètres de la froide raison, un cadeau des Dieux destructeurs, trop grand pour être contenu dans deux misérables vies humaines, cause kaotique d’une irrémissible fracture initiale. A entendre Le cœur en deux de Johnny Hallyday je n’ai jamais pu m’empêcher de penser à la couverture de la première édition d’Au-dessous du Volcan de Malcolm Lowry ( dans Folio) , en tant qu’image tarotique de haute signifiance.

Dans ce livre Marie Desjardins s’est attachée à décrire les émois d’une passion, ses désirs, ses troubles jouissances car ne jouit-on pas davantage de soi-même que de l’autre au travers des étreintes les plus fougueuses comme les plus tendres, ses folies, ses cassures, ses débris, ses détritus, ses désespoirs, ses triomphes, ses victoires, ses défaites, ses incendies, ses extases, ses outrances, ses outrages. A foison le poison ! Ces pages sont à lire comme autant de monologues raciniens, Marie Desjardins use d’une écriture sans appel, un scalpel introspectif qui n’épargne rien, qui triture les chairs de l’âme, qui la met à nu, qui ne cèle rien, ni les non-dits, ni les mensonges que l’on se raconte, ni les rancœurs secrètes qui rancissent le cœur encore plus cruellement que les trahisons les plus éclatantes.

Dans ce livre Marie Desjardins s’est attachée à décrire les émois d’une passion, ses désirs, ses troubles jouissances car ne jouit-on pas davantage de soi-même que de l’autre au travers des étreintes les plus fougueuses comme les plus tendres, ses folies, ses cassures, ses débris, ses détritus, ses désespoirs, ses triomphes, ses victoires, ses défaites, ses incendies, ses extases, ses outrances, ses outrages. A foison le poison ! Ces pages sont à lire comme autant de monologues raciniens, Marie Desjardins use d’une écriture sans appel, un scalpel introspectif qui n’épargne rien, qui triture les chairs de l’âme, qui la met à nu, qui ne cèle rien, ni les non-dits, ni les mensonges que l’on se raconte, ni les rancœurs secrètes qui rancissent le cœur encore plus cruellement que les trahisons les plus éclatantes.

Un lied sauvage et mordoré à la Tristan et Yseult, mais à la fin duquel et Tristan et Yseult oublient de mourir. Point de mort dorée. Ne se termine pas bien. Mais ne finit pas mal non plus. Piteusement, serait-il le mot le plus adéquat ? Puisque nous avons en ce début de chronique cité Nietzsche, le forgeron philosophe, empruntons-lui les mots de la fin. Humain, trop humain.

Un beau livre. Un poème. Un pur poaime. Pas forcément rassurant. Une tenace menace. L’inconciliabilité naturelle des êtres.

Damie Chad.