La Marseillaise du 16 novembre 2019 par Agathe L’hôte

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

La Marseillaise du 16 novembre 2019 par Agathe L’hôte

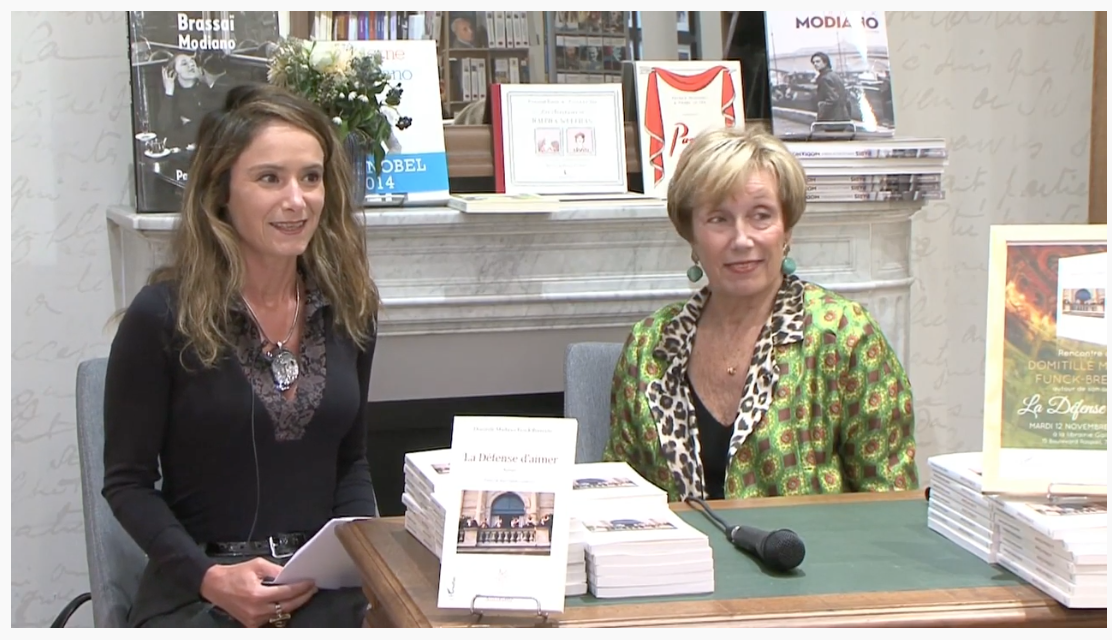

Retrouvez un extrait vidéo de la soirée de lancement de « La Défense d’aimer » chez Gallimard le 12 novembre 2019 sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=QpprooZud6c&feature=share&fbclid=IwAR1y0e66ujsAwWVkcR_8mzBu70F5r5kNilh5r7wUgs7a-Y5RXT_L581V1hg

Longtemps j’ai espéré pouvoir faire cette expérience philosophique de pensée : prendre au sérieux une voyante, laisser être son art. Eh bien, en lisant Valérie Fauchet, c’est chose possible. La voyante et le philosophe peuvent se rencontrer. Que nul ne se méprenne ! Valérie Fauchet n’est pas une voyante telle que la bande dessinée et le cinéma en offrent les clichés pittoresques. Ni Madame Irma ou Madame Soleil, ni Elisabeth Teissier, ni quelque newageuse frénétique, ne sont des figures permettant de la cerner. Elle ne fait pas commerce de son don si étonnant. Son livre – co-écrit avec Marie-Noëlle Dompé – Une voyante passe aux aveux extériorise cette expérience intime qu’est la voyance. Il raconte à son lecteur la découverte puis le progressif domptage de ce don. Car, il faut une âme de dompteur pour le maîtriser, ce don, forme exacerbée de l’intuition ! Pour ménager l’existence sans être dévoré par lui !

Qu’est-ce que voir ? Question de photographe, question de peintre, question de poète, dira-t-on. Rimbaud exigeait du poète qu’il se fît « voyant ». Question de philosophe aussi : « or, c’est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher », écrivit Descartes. Philosopher, c’est ouvrir les yeux de l’âme. Bergson, quant à lui, présente l’intuition sous les aspects d’une vue directe par l’esprit de son objet. L’approche bergsonienne n’est pas très éloignée de ce que nous dit Valérie Fauchet. Pourtant ce que voit la voyante n’est pas la même chose que ce que voit le philosophe, fût-il Bergson, se rapprochant sans doute de ce que voit le poète. Le philosophe voit l’intelligible, autrement dit l’idée, l’abstraction, quand peintres, poètes, et voyantes, voient une autre espèce d’invisible. Ce que voient les philosophes, tous les autres humains le peuvent voir aussi en suivant sa démarche. De même que, grâce à l’art, tous nos congénères peuvent voir l’invisible que voient le peintre et le poète. Mais ce que voit la voyante, nul autre qu’elle ne le peut voir. Autrement dit : on peut voir avec le peintre, avec le poète, avec le philosophe, en leur compagnie, en suivant les linéaments de leurs démarches, en les accompagnant dans leurs arts, dans leurs méthodes, mais on ne peut voir avec la voyante, on ne peut voir en même temps qu’elle ce qu’elle voit. La voyante voit ce qui n’est pas fait pour être vu, qui bouscule les cadres du temps, son aller-et-venir bien réglé, soit que l’invisible s’impose à elle spontanément, comme un éclair dans un ciel pur, soit qu’elle le provoque au moyen d’artifices appropriés.

Surgit ainsi l’idée d’une vue sans les yeux, d’une vue qui neutralise le regard physique, – la vue intérieure. Car c’est bien une vue intérieure, fixée sur l’âme tendue comme un écran de cinéma, où défilent, sans que jamais l’on puisse deviner qui en est le projectionniste, sans même que l’on perçoive leur source, souvent sans que l’on soit averti de la date et de l’heure des séances, des séquences d’avenir et de passé venant s’imposer dans le présent. L’espace de cette projection – Valérie Fauchet parle de « diapositives » se succédant rapidement – la vue intérieure se substitue à la vue oculaire.

La voyante se dit médium. Il importe de différencier : voir ce qui n’a pas encore eu lieu, et communiquer avec les morts, même si l’on peut supposer, à condition d’accepter l’idée d’une vie après la mort, que les trépassés se servent de la voyance pour expédier des messages aux vivants. La première de ces facultés suppose l’existence d’un destin, d’une prédestination, ce qui met en difficulté la notion de liberté, de libre-arbitre, de création ; moins onéreuse pour les idées de liberté et de nouveauté, renforçant la notion d’individualité, donc au fond de libre-arbitre, la seconde ne contraint à accepter que la possibilité d’une vie après la mort et l’existence d’un monde invisible, hypothèses qui, bien que se heurtant aux apparences matérielles, ne comportent aucune impossibilité logique. Les deux – voyance et médiumnité – peuvent se concevoir séparément. Chez Valérie Fauchet, de son propre aveu, ces deux facultés s’épousent.

Dans l’expérience intellectuelle de toute personne qui pense, le destin, la liberté, et la mort, sont des labyrinthes. Comment peut-on voir un événement qui ne s’est pas encore produit, tout en sachant que l’homme est un être libre ? Comment se fait-il que la voyante nous avertisse d’un destin (par exemple un accident), que nous pouvons modifier en tenant compte de son avertissement ? Ici se découvre le labyrinthe du destin et de liberté. Destin, qui signifie destination, lieu d’arrivée, est un mot plus juste pour signifier ce qui doit se produire, que nécessité, mot qui enveloppe un complément, « aveugle ». Le destin est intelligent, la nécessité est aveugle. La question s’était posée autrefois à Leibniz, d’accorder dans son système philosophique la prédestination avec la liberté, l’harmonie préétablie avec le libre-arbitre. Le célèbre philosophe allemand n’a pas trouvé la sortie définitive de ces labyrinthes, – tout simplement parce qu’il n’y en a pas. « Dieu incline sans nécessiter », affirma-t-il : tout est prévu, puisque Dieu opte pour le meilleur monde possible, et pourtant nous sommes libres. Ce qui revient à proclamer que la contradiction entre prédestination et liberté n’en est pas une ! Les contraires apparents, par exemple le destin et la liberté, restent vrais en même temps, toute tentative de dépasser la contrariété au moyen d’une dialectique s’avérant, comme ce le sera chez Hegel, un échec. Les choses se passent comme si la représentation de la réalité dans la pensée devait demeurer semblable à un corps écartelé, entièrement ouvert à jamais, aux contradictions suppurantes, un organisme impossible par nature à recoudre. De fait, ces labyrinthes n’ont pas d’issue, ni dans la réalité ni dans la pensée.

Devant le réel, nous sommes peut-être semblables à ces chiens qui gambadent autour de leur maître pendant la promenade, multipliant par leur course joyeuse cercles et ovales autour de lui, sans se douter que le monde dans lequel il vit est infiniment plus vaste et complexe que l’idée qu’ils s’en font. Sans, par exemple, savoir que leurs trajets sont des cercles et des ovales. Sans non plus soupçonner qu’il existe tout un univers d’idées qui occupe l’esprit de leur maître. Il faut être honnête, abandonner le rassurant déni : il se passe quelque chose, la voyante voit quelque chose que nous ne voyons pas. Quelque chose de ce monde plus vaste. Comme si des bribes du passé et de l’avenir venaient briser la compacité du présent, laissant passer quelques rais d’une lumière qui n’est pas celle de notre univers habituel. Le livre de Valérie Fauchet remet à vif, dans l’esprit de son lecteur, les dédales de ces labyrinthes. Il l’expulse de sa zone de confort intellectuel. Expérience intime, la voyance – au même titre que la médiumnité – n’est pas forcément déraison, délire relevant de la simulation ou de la psychiatrie. Elle exprime peut-être une autre facette de la raison, que nous peinons à comprendre ; elle exprime sans doute la communication avec d’autres aspects de la réalité que ceux auxquels l’ordinaire de notre existence se tient. Peut-être… Cette belle expérience de pensée s’achève sur un : peut-être.

*Valérie Fauchet, Une Voyante passe aux aveux, entretiens avec Marie-Noëlle Dompé, Editions Ipanema, 2019, 235 pages, 17,90€.

Un message des éditions Y et O :

Et pour clore ce mois de décembre riche en événements, au lendemain du Salon du Livre Russe, le Testament du Tsar et son auteur seront présents le 9 décembre au 10e Salon de L’histoire qui se tiendra au Cercle National des Armées pour la remise du Prix du Guesclin de l’Histoire 2019.

Et pour clore ce mois de décembre riche en événements, au lendemain du Salon du Livre Russe, le Testament du Tsar et son auteur seront présents le 9 décembre au 10e Salon de L’histoire qui se tiendra au Cercle National des Armées pour la remise du Prix du Guesclin de l’Histoire 2019.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le roman est sélectionné parmi les ouvrages finalistes du prix du Guesclin 2019 !

Pour le Salon de l’Histoire, l’inscription préalable est obligatoire par mail disponible à cette adresse.

Merci de votre enthousiasme pour le roman et son aventure éditoriale !

Si au fil des mois, depuis sa sortie en avril, il fait un si beau parcours, c’est grâce à ses lecteurs, grâce à vous qui le faîtes connaître avec passion.

Au plaisir de vous rencontrer au Salon du Livre Russe et/ou de l’Histoire et à bientôt pour la suite des aventures épiques du Testament du Tsar et de son auteur !

Olivia et Youri

Un message des éditions Y et O :

Chers ami(e)s,

Chers ami(e)s,

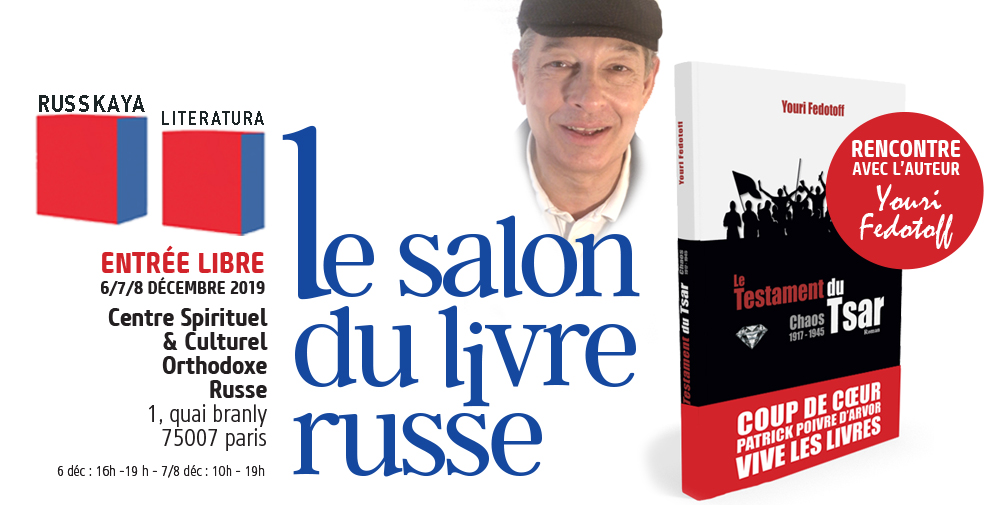

Après un bel été et un automne riches en bonnes nouvelles pour le roman, Le Testament du Tsar et son auteur seront présents à l’occasion du Salon du Livre Russe, Russkaya Literatura qui se tiendra les 6/7/8 décembre 2019 au Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe à Paris.

Nous avons le plaisir de vous y convier.

Une belle occasion de se rencontrer, d’échanger et de faire dédicacer le roman !

Lors de ce salon qui se déroulera dans un lieu exceptionnel, vous pourrez visiter, si ce n’est déjà fait, la Cathédrale Orthodoxe de Paris, admirer ses merveilleuses icônes et également découvrir ou re-découvrir des auteurs russes de premier plan !

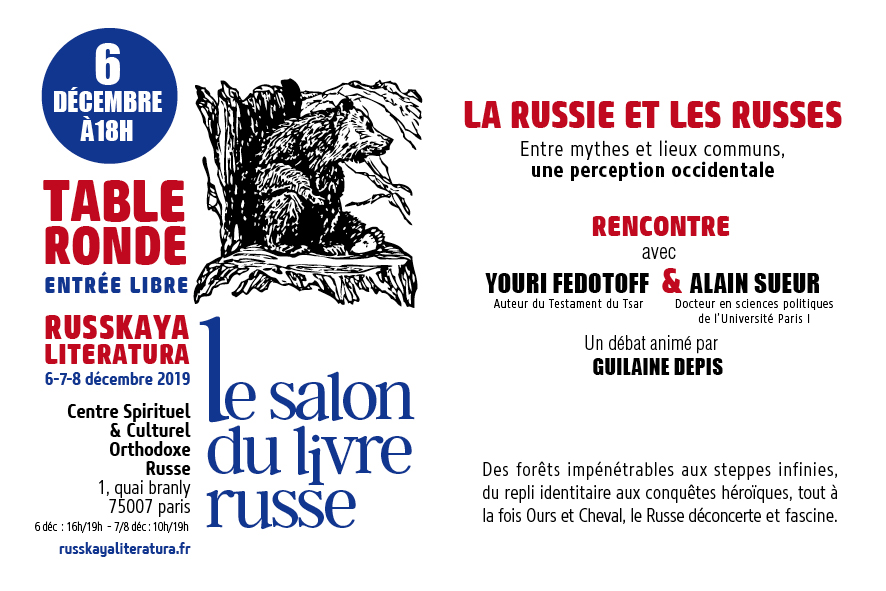

Le 6 décembre à 18h, jour d’ouverture du Salon du Livre Russe,

Le 6 décembre à 18h, jour d’ouverture du Salon du Livre Russe,

l’auteur participera à une table ronde en compagnie d’Alain Sueur, docteur en Sciences Politiques de l’Université Paris I et auteur d’une thèse :

URSS et mythologie avant la Perestroïka.

Le débat sera animé par Guilaine Depis, fervente russophile

et sémillante attachée de presse !

Souvenirs de la dédicace très réussie de Valérie Fauchet à la librairie de l’Inconnu, 8 rue de l’Odéon le samedi 16 novembre de 16h à 19h.

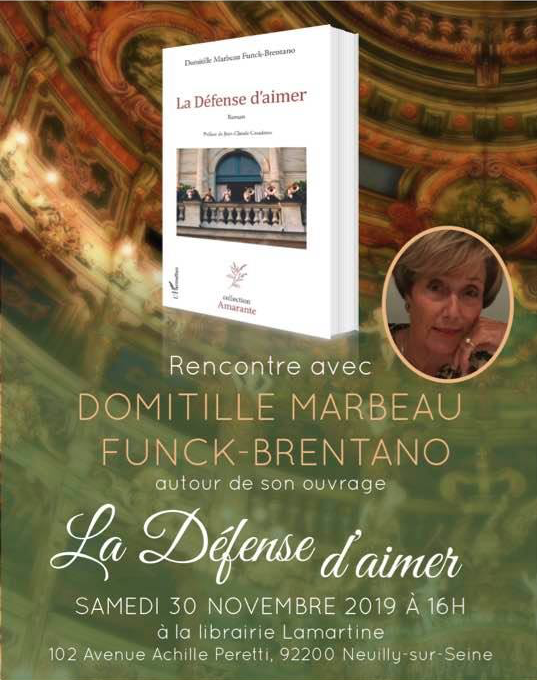

La librairie Lamartine de Neuilly organise une grande séance de dédicaces de « La Défense d’aimer » avec Domitille Marbeau Funck-Brentano le samedi 30 novembre de 16h à 19h. Cocktail chez l’auteur suivant la dédicace. Librairie Lamartine de Neuilly 102 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine

La librairie Lamartine de Neuilly organise une grande séance de dédicaces de « La Défense d’aimer » avec Domitille Marbeau Funck-Brentano le samedi 30 novembre de 16h à 19h. Cocktail chez l’auteur suivant la dédicace. Librairie Lamartine de Neuilly 102 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine

Domitille Marbeau Funck-Brentano est l’invitée de Gilles Laporte dans l’émission « Ouvrez les guillemets » sur RCF.

Domitille Marbeau Funck-Brentano est l’invitée de Gilles Laporte dans l’émission « Ouvrez les guillemets » sur RCF.

Diffusion mardi 19 novembre à midi et rediffusion samedi 23 novembre à 10h15

Réécoutez l’émission ici : https://rcf.fr/culture/la-defense-d-aimer-domitille-marbeau-funck-brentano

Article !

De cet amour à mort, de ces couples maudits en littérature, nous retrouvons dans La Défense d’aimer, le court roman de Domtille Marbeau Funck-Brentano sur fond de symphonie wagnérienne, l’histoire d’une double passion, amoureuse et lyrique.

Composée juste près Les Fées, le premier opéra achevé de Wagner (1), La Défense d’aimer, ou la novice de Palerme (2) revendique nettement l’éclairage particulier que l’artiste entendait donner à la célèbre comédie de Shakespeare lui servant de modèle, Mesure pour mesure.

Dans une forme de jeu de miroir et de mise en abyme, ce roman en plusieurs actes et un livret documentaire, entend reprendre l’opéra de Wagner comme fond sonore à un drame amoureux moderne.

La musique [écrit Jean-Claude Casadeus en guise de préface à ce beau roman] peut éveiller en chacun de nous les résonnances de nos propres sentiments. Elle provoque des manifestations sensorielles et affectives, frissons, larmes, joie, bien-être, excitations, angoisse ou apaisement. »

Cette histoire est celle de la jeune Domitille, qui, en 1978 obtient une série de billets pour le festival de Bayreuth. C’est ainsi que « tout commence à gare de l’Est », puisque Domitille se rend à Bayreuth en train.

Depuis mon plus jeune âge j’ai grandi dans l’amour de Wagner. Mes poupées s’appellent Brünnhilde, Freta, Woglinde et mon chat Siegmund. »

Aller à Bayreuth pour écouter Wagner ou pour Patrice Chéreau lui-même ? La fête, l’alcool, les spectacles s’enchainent et l’on retrouve quelques artistes, parmi lesquels il on compte un chef d’orchestre qui est l’ami de Domitille, accompagné de son épouse. Mais Domtille s’amuse à des jeux de son âge. Elle joue à l’amour passionnel : fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis avec un écrivain célèbre, Fasolt dans le roman, dont elle tait le nom (à vous de trouver !) qui écrira en 1980 un assez beau roman sur le festival de Bayreuth au temps de Patrice Chéreau.

Je n’ose pas sortir. Je n’ai qu’un souci : éviter de croiser le regard de Fasolt. Je ne vais pas lui permettre de deviner mon émotion. Je la trouve impudique voire indécente. Mes larmes m’appartiennent. […] Celles que Wagner m’autorise à verser ici émanent de la beauté, elles s’estompent dans le silence. »

Reprenant alors le titre de cet opéra de jeunesse de Wagner, l’auteur nous conte le récit d’un amour de jeunesse, une forme de parenthèse amoureuse, vécue sur quelques jours de folie festivalière.

Domitille se laisse à la fois séduire et en même temps résiste à la séduction. Elle s’interdit d’aimer. Elle s’interdit d’aimer par amour pour cet écrivain, dans les bras duquel elle finira par tomber.

Tomber donc amoureuse, le temps d’un festival, alors que les amis prennent des noms de héros wagnériens.

Les couples se font et se défont sur des notes de musique wagnérienne

Les couples se font et se défont sur des notes de musique wagnérienneMais comme les histoires d’amour trouvent toujours une fin, surtout si ce sont des amours de vacances, le couple que Domitille forme avec cet écrivain se défait, et, laisse derrière lui un souvenir doux, presque tendre, empreint de Wagner et Chéreau.

Voici donc un récit de vie rapporté par la mémoire dans lequel, tel La rose pourpre du Caire, les personnages sortent du spectacle et prennent leur part dans l’existence ordinaire, au point de transformer le récit initial, de modifier quelques petites choses du spectacle lui-même. Ils montrent également, que tout récit de vie rapporté, devient, par le truchement du matériau noble de la mémoire et de l’imaginaire, un récit (ré)inventé, le seul vrai récit très probablement.

Inutile donc de rechercher ce qui est de l’ordre du vrai ou du faux à propos de tel ou tel écrivain, tel ou tel personnage, puisque l’art de l’artiste ici, a pour principe de réécrire selon son cœur et son intuition créatrice, suivant la source de son inspiration, guidée essentiellement par la musique et l’amour sublimé.

Marc Alpozzo

Domitille Marbeau Funck-Brentano, La Défense d’aimer, L’Harmattan, « Amarante », juin 2019, 146 pages, 15,50 eur

(1) Créé tardivement le 29 juin 1888

(2) Créé le 29 mars 1836.