Entretien avec Romain Kroës.

De quoi l’inflation est-elle le nom ? C’est que Romain Kroës se donne pour but de nous expliquer dans un livre passionnant, Surchauffe, l’inflation ou l’enflure économiste, chez Libre & Solidaire, 2023. Je l’ai rencontré pour en savoir plus.

Marc Alpozzo : Vous êtes un ancien pilote de ligne, spécialiste des systèmes « intelligents » en automatisation, parallèlement intéressé par l’économie. Vous avez d’ailleurs publié en 2021 Malades de la dette (Libre & Solidaire). Vous publiez aujourd’hui, chez le même éditeur, Surchauffe, l’inflation ou l’enflure économiste. La surchauffe écrivez-vous, c’est « un terme financier qui désigne les périodes de grande tension sur les marchés, consécutives à la pleine utilisation des capacités productives ». Le résultat sera la hausse du coût de la vie, en d’autres termes, l’inflation. Comment expliquez-vous plus concrètement l’inflation aujourd’hui ?

Romain Kroës : En premier lieu, le mot « inflation » véhicule le présupposé selon lequel la hausse générale des prix serait la conséquence d’un gonflement de la masse monétaire en circulation. Selon l’économiste socialiste Thorstein Veblen, il aurait été inspiré, au début du siècle dernier, par l’invention de la chambre à air de Dunlop. D’où la hausse des taux d’intérêt, afin de réprimer la demande de crédits pour dégonfler la masse monétaire ou freiner son gonflement. Ce remède, qu’on a souvent assimilé à la saignée et au clystère des médecins de Molière, est universellement préconisé parce que la discipline économicienne n’a toujours pas dépassé le théorème empiriste de David Hume qui attribue la hausse des prix à un excès de demande par rapport à l’offre sur les marchés.

Des fluctuations instantanées de l’offre et de la demande sont effectivement observables dans les criées et les bourses de commerce, mais elles ne sont que la modulation oscillatoire d’une tendance lourde qui renvoie à l’exploitation des ressources naturelles. C’est à ce niveau que la demande excède l’offre, de deux manières. La première est la croissance démographique, la seconde la course managériale aux gains de productivité. Dans les deux cas, le rythme de nos consommations excède celui de la régénération des ressources. C’est évident pour celles qui ne sont pas renouvelables, mais c’est également vrai de celles qui se régénèrent selon des cycles naturels sur lesquels nous n’avons aucun pouvoir : l’air, l’eau, la terre, la mer et leurs provendes. Dégageant du gaz carbonique à un rythme qui excède celui de son absorption par la nature, nous provoquons « l’effet de serre » qui participe du réchauffement climatique. L’exploitation agricole et industrielle de l’eau, au-delà du rythme de son cycle naturel, épuise les nappes phréatiques. Les pollutions industrielles appauvrissent les cours d’eau, la surpêche menace la manne aquatique. La fertilisation artificielle des sols use l’épaisseur de l’humus.

Par le passé, ce déficit écologique était compensé par l’expansion planétaire de l’accès aux ressources. Cet exutoire est devenu évanescent. Tout excès du rythme de nos consommations se traduit aujourd’hui par un appauvrissement du potentiel des ressources renouvelables. Lorsque cet excès est dû à la croissance démographique, il peut être absorbé par l’appauvrissement d’au moins une partie de la population. Mais relevant de la course managériale aux gains de productivité, il n’a pas d’autre solution que l’appauvrissement du capital naturel qui constitue désormais l’unique source de la « croissance ». Or, l’appauvrissement du potentiel rallonge la période de sa reconstitution. Ce qui en vertu de la loi d’adaptation des flux se traduit par une chute de la productivité moyenne. Le chapitre 3 de mon livre Surchauffe en fait la démonstration et en apporte la preuve à l’échelle mondiale. Et c’est cette déproductivité moyenne qui constitue la cause structurelle de « l’inflation », par simple répercussion des coûts de production sur les produits finals.

Les économistes qui croient à la hausse des prix par l’inflation monétaire assimilent toute émission monétaire additionnelle à de la fausse monnaie. Ainsi ont-ils accusé le Quantitative easing d’avoir inondé la planète de dollars et d’euros, supposés responsables de l’inflation mondiale. Ils n’ont pas vu que ces émissions venaient au secours des banques menacées par des créances douteuses, et qu’elles revenaient en un clic à la Fed et à la BCE, pourvoyeurs des crédits en dernier ressort. Mais à la décharge des économistes mainstream, il faut reconnaître qu’il existe bien une quasi fausse monnaie émise directement sur les marchés sans passer par la mobilisation du travail : les balance dollars de la dette états-unienne. Encore n’exerce-t-elle aucune influence directe sur les prix. La production de fausse monnaie sur les marchés certes accroît artificiellement la demande relativement à l’offre, mais sa première conséquence est la diminution des stocks. La renouvellement des stocks s’en trouve accéléré, et cette accélération se répercute sur l’exploitation des ressources de base. La hausse des prix qui en résulte s’installe progressivement, au fur et à mesure du renouvellement des stocks. Dans ce cas également, par conséquent, « l’inflation » appert du fait de la tension sur les ressources naturelles, qui accroît les coûts de production répercutés sur les produits finals.

M. A. : Nous allons vers une automatisation du travail de plus en plus importante. C’est du moins l’ambition de demain, remplacer l’homme au maximum par la machine et les I.A. (Intelligence Artificielle). Au chapitre 2 de votre livre, vous semblez sceptique cependant, affirmant que « la machine ne remplace pas le travail humain ». Pourquoi ? Est-ce un projet si utopique que cela ?

R. K. : Nous voilà en effet confrontés à une utopie née au XVIIIe siècle avec le « règne des automates », exacerbée au XIXe par la Révolution industrielle et l’effroi ressenti devant la perspective de voir les machines prendre le pouvoir sur nous, puis devenue paroxysmique avec la prétendue « Intelligence artificielle ». Nous aurons beaucoup de mal à nous en libérer et, si nous y parvenons, elle aura quand-même fait beaucoup de dégâts. À commencer non par « la fin du travail », mais par son dépérissement qui peut signifier la fin de tout progrès.

Quand on se contente d’observer localement la captation par la machine d’un poste de travail, on ne voit pas qu’au même moment se créent ailleurs, quelque part sur la chaîne des transformations, d’autres postes de travail. C’est de cette myopie empiriste, que son nées les élucubrations universitaires sur « la fin du travail » dans les années 1980-1990. En réalité, la technologie déplace le travail, mais ne le remplace pas. Dans mon ouvrage, je donne l’exemple des compagnies aériennes croyant avoir tiré un bénéfice du remplacement de l’officier mécanicien navigant par le logiciel que leur proposaient les avionneurs, et qui se plaignent aujourd’hui du prix des appareils et de la maintenance du logiciel. Il y a tout simplement eu transfert de « valeur ajoutée », c’est-à-dire de travail, des exploitants vers les constructeurs.

En outre, ce déplacement a entraîné quelques conséquences tragiques, comme la chute du Rio-Paris d’Air France dans l’Atlantique en juin 2009, parce que le logiciel remplaçant l’officier mécanicien, confronté à une panne non prévue, n’a pas été capable d’informer à temps les pilotes sur son origine. Et l’on touche là à l’insurmontable limite et au véritable caractère de l’utopie en question.

L’IA est incapable d’affronter une information qui n’est pas déjà répertoriée dans sa base de données. Seul le cerveau humain dispose de cette faculté. À cette occasion, il peut, il est vrai, se tromper. Mais pas toujours. Quant à la machine, qui ne connaît pas l’erreur, elle rend son tablier. Ici se révèle le virus philosophique qui sous-tend l’utopie et, plus généralement, la mouvance intellectuelle dite « cognitiviste ». Il s’agit de la plus primitive des activités intellectuelles : l’exercice divinatoire. Les partisans d’une IA sans limites croient vraiment qu’en enrichissant sans cesse leurs bases de données ils vont épuiser le futur. Cela peut fonctionner pour les machines à laver, mais dans un domaine complexe la mémorisation du vécu n’a jamais de fin. Le logiciel qui remplace l’officier mécanicien doit être constamment mis à jour, certes en fonction de la prospective des bureaux d’étude, mais surtout à partir des occurrences imprévues finalement rencontrées. Et ce, avec un inévitable retard sur l’évènement. Le futur est inépuisable, et les auteurs de logiciels, comme les architectes des bases de données, ne seront jamais des devins.

À cette dérive philosophique, s’ajoute également une perversion encore moins sympathique : certains cognitivistes rêvent tout haut de créer, grâce à l’IA, un androïde doué de superpouvoirs et immortel. Une nouvelle version du culte du surhomme, qui ne dit rien de bon. Le fantasme de toute-puissance, auquel la civilisation doit constamment faire face, est en chemin de la subvertir.

Tout cela étant dit, beaucoup de réalisations de l’IA sont utiles comme, par exemple, son apprentissage « profond » de la gestion des différents réseaux. Mais appeler ces outils « intelligence », c’est croire qu’ils peuvent remplacer le cerveau humain, avec pour conséquence la panne de l’innovation que l’on observe depuis une trentaine d’années dans les domaines sociaux et économiques les plus sensibles. La raison en est fort simple : le progrès technique dépend du retour d’expérience, et seul le cerveau humain est capable d’affronter l’imprévu. L’IA ne remplacera jamais cette faculté. Elle est simplement le développement d’un ensemble d’outils que dans les années 1980 on appelait plus modestement « systèmes experts ». Revenons-y, s’il vous plait.

M. A. : Vous accusez la surchauffe d’être d’abord conjoncturelle, due aux conflits géopolitiques, puis structurelles, due à l’appauvrissement du potentielle des ressources et au réchauffement climatique. Quelle serait alors selon vous la stratégie managériale à échelle mondiale pour sortir de cet étau ?

R. K. : La stratégie managériale ne dispose de pouvoirs que dans la dimension structurelle de la surchauffe. Et ce, pour la simple raison qu’elle en est précisément la cause principale. J’ai précédemment mentionné deux facteurs de surchauffe : la croissance démographique et la course aux gains de productivité. La première échappe au management, mais la seconde constitue le vecteur résultant de tous ses leviers de commandes. La stratégie qui s’impose consiste donc tout simplement à en finir avec la course aux gains de productivité. Puisque le potentiel des ressources accessibles est désormais fini, la préservation de la part qui en est renouvelable exige une croissance nulle, associée à une productivité en harmonie avec les cycles naturels (ce qui suppose une croissance démographique également nulle).

Il faut donc en finir avec la course universelle à la productivité. Mais pour ce faire, nous devons surmonter deux obstacles majeurs : l’actuel modèle financier et l’Économie politique. Je mets une majuscule à cette dernière, pour en faire le nom propre d’une discipline déconnectée du réel. La minuscule la banalise, en laissant entendre qu’il existerait vraiment une économie politique. Or, il existe des politiques économiques, mais il n’existe pas d’économie politique. Cette appellation est un héritage des économistes classiques qui considéraient les ressources naturelles comme gratuites et illimitées. Ils circonscrirent alors leur étude aux relations et échanges au sein de la polis. Il y a à peine plus de vingt ans, ce postulat figurait encore en préambule des manuels à l’usage des étudiants. Il n’est plus explicitement formulé, mais demeure implicitement la base axiomatique de l’Économie politique centrée sur « le marché ». Or, c’est cette discipline hors-sol qui justifie et préconise, d’une part, la « lutte contre l’inflation » par la répression de la demande de crédit, et, d’autre part, la croyance en une croissance et une productivité illimitées.

Le second obstacle est le modèle financier, en ce qu’il impose la course concurrentielle au gain de productivité. Précédemment, j’ai mentionné la chute moyenne des performances à l’échelle mondiale, démontrée et prouvée statistiquement au chapitre 3. C’est cette circonstance qui impose un accès concurrentiel au gain de productivité. De part et d’autre d’une moyenne déclinante, il ne peut en effet en être autrement. Les entreprises qui y réussissent le font au détriment de celles que désavantagent leur taille et leur position dans la chaîne des transformations. Or, la durée de la période de réalisation du chiffre d’affaires, par quoi se mesure la productivité, est confrontée à l’agenda des échéances. Les entreprises qui se trouvent du mauvais côté de la moyenne risquent ainsi le surendettement ou la faillite, simplement parce que leur situation dans la chaîne est défavorable, aussi utiles voire indispensables que soient leurs productions. Mais ce n’est pas tout.

Le modèle financier offre un crédit à l’investissement qui est assorti d’un paiement d’intérêts. Or, l’investissement revient à l’identique en face des produits proposés à la vente. Cela signifie que les intérêts sont pris sur le principal de l’endettement initial. Si le taux de croissance est inférieur au taux d’intérêt, la monnaie globalement disponible ne couvre pas le principal de la dette générale. Le désendettement devient alors lui aussi concurrentiel. D’où la course à la croissance et à la productivité, sous l’empire de l’agenda des échéances.

L’aiguillon de cette nécessité est bien entendu volontairement ignoré, on peut même dire refoulé, car nous ne sommes pas enclins à admettre facilement notre dépendance aux contingences. On connaît l’adage : si nous ne contrôlons pas l’événement, feignons d’en être les instigateurs. Alors le supplice est magnifié. L’entreprise devient un navire dont le capitaine fixe l’horizon, flanqué d’un équipage à toute épreuve, rien moins chargé que d’une mission. S’il la réussit, c’est qu’il est du côté de « l’excellence ». Dans le cas contraire, c’est un « canard boiteux », le paresseux et mauvais gestionnaire que Cicéron vouait à la déchéance. En fait, le législateur le lave de tout opprobre, admettant ainsi implicitement le caractère normal des faillites non frauduleuses. Normal, parce que la « réussite » est concurrentielle, d’une concurrence inégalitaire.

Productivité et désendettement concurrentiels se trouvent également à l’origine de la « lutte des classes », disons plus simplement des conflits entre employeurs et employés. Une productivité déclinante signifie en effet un surcoût en travail. Mais le management, qui croit toujours à la productivité croissante, traduit ce phénomène comme un problème de prix du travail, et n’a d’ailleurs pas d’autre choix que de tenter d’y puiser, soit par contention des salaires, soit par réduction des effectifs à production inchangée. D’où le conflit entre le patronat et le monde syndical. Mettons de côté les entreprises du CAC 40, gouvernées par des mercenaires de talent dénués de scrupules, surpayés parce qu’adulés des actionnaires pour le profit desquels ils travaillent exclusivement. Le premier employeur, c’est l’ensemble de leurs sous-traitants et des autres PME et TPME. L’univers de cet ensemble est celui des mouches enfermées dans un bocal. Ôtez le couvercle, et il n’y a plus de conflits. Le couvercle, en l’occurrence, c’est le modèle financier.

Il repose sur la conviction que l’épargne se trouve à l’origine de l’investissement, autre héritage de l’empirisme humien. En réalité, c’est l’investissement qui permet l’épargne, ainsi que Keynes l’a démontré dans les années trente, tout simplement parce que l’épargne vient des rémunérations du capital et du travail, et que les rémunérations dépendent, directement ou indirectement, de l’investissement.

Le postulat de base du modèle financier débouche sur un paradoxe particulièrement éclairant qui a récemment défrayé la chronique jusqu’au sein de l’Assemblée nationale. Les contempteurs du « capitalisme » font valoir, d’une part, l’explosion des dividendes et, d’autre part, la stagnation de l’investissement. Ils en tirent la conclusion semble-t-il évidente, que les capitalistes sont des égoïstes qui refusent d’investir leurs profits. Leurs adversaires font valoir, à juste titre, qu’au contraire on observe l’investissement des dividendes sur les marchés financiers. Les deux constatations sont vraies. Il y a bien à la fois investissement de dividendes et stagnation de l’investissement.

Le paradoxe est une facétie du réel qui nous aide à dépasser les croyances. En l’occurrence, la première conclusion qui s’impose est que l’épargne tirée des rémunérations ne peut pas accroître globalement l’investissement. Et pourtant, elle s’investit. C’est qu’il y a deux catégories d’investissement : le nouveau, additionnel, et celui qui fut introduit additionnellement et continue de tourner, aux fins de continuité des productions. Ainsi l’épargne dispose-t-elle du seul pouvoir de réorienter l’investissement sur le cours de sa rotation, mais en aucun cas de l’augmenter. Pour accroître l’investissement, il faut une émission additionnelle de monnaie, de nos jours issue de la banque centrale. Les banques commerciales dépositaires des rémunérations peuvent multiplier les crédits, mais en séquence, pas simultanément. Quand un euro rentre à la banque, en apurement d’un crédit, il est immédiatement disponible pour un autre crédit. C’est-à-dire que le réseau bancaire gère le flux monétaire, mais que seule la banque centrale en alimente le stock. Cela conduit à considérer comme désormais parasitaire la rémunération du capital financier, mais exonère ses bénéficiaires du soupçon de pingrerie. Ils ne peuvent pas accroître l’investissement, parce que c’est techniquement impossible, sauf à s’endetter auprès du système bancaire.

M. A. : Vous dénoncez également dans votre livre la croyance en une productivité illimitée qui est une sorte de conséquence du fantasme de toute-puissance de l’Homme sur la nature, mais aussi sur ses congénères, puisque l’homme exploite l’homme pour augmenter ses profits. C’est d’ailleurs un des mirages des I.A. et du transfert d’une utopie aboutissant à un échec, selon vous, qui se matérialisera néanmoins à terme, par la robotisation des gens.

R. K. : Le remplacement du travail humain par les machines est globalement une utopie que dément la réalité d’un recours croissant à la main-d’œuvre à l’échelle mondiale. À cette échelle, le taux de chômage ne présente aucune tendance significative, oscillant bon an mal an entre 4 et 6%. Oui, l’utopie se heurte au démenti du réel. Alors, comme on ne peut pas globalement remplacer l’humain par des robots, on le robotise. Quand on ne peut pas implanter un algorithme dans un cerveau électronique en remplacement d’un humain, on l’impose aux yeux ou aux oreilles de l’humain sous la forme des « procédures » ou « protocoles ». C’est le résultat d’un véritable fanatisme de la part du management cognitiviste.

Dans le chapitre 2, je relate l’expérience exemplaire, à cet égard, d’un équipage d’Air France ayant eu à gérer une fuite de carburant non-maîtrisable, de nuit, au-dessus de l’Afrique, le 31 décembre 2020. Les pilotes avaient à leur disposition une procédure supposée couvrir cette occurrence. Mais le commandant de bord l’a interrompue à l’item qui imposait la coupure d’un réacteur alors qu’il n’y avait pas de risque d’incendie. L’équipage a mené à bien sa mission, qui s’est terminée sans encombre à l’aéroport de N’Djamena après de multiples violations de la procédure prescrite. Or, l’autorité aéronautique a vertement critiqué l’équipage pour n’avoir pas respecté une procédure qui prétendait dicter à l’avance le travail des pilotes en toutes circonstances, alors que le succès de la mission avait reposé sur sa transgression. Cette entrée en lice d’une administration publique en défense du primat de la procédure prescrite est particulièrement inquiétante, car c’est le signe que l’idéologie sous-jacente est devenue religion officielle.

De tels conflits sont appelés à se multiplier, dans tous les domaines où l’initiative des travailleurs est menacée. En 2020, lors d’un débat parlementaire, le chef de la majorité a prétendu qu’on aurait bientôt moins besoin de conseillers juridiques, grâce aux algorithmes. La médecine générale elle-même est menacée d’extinction par le développement algorithmique du diagnostic. On ne soignera plus les malades mais des maladies, et à la condition qu’elles soient répertoriées dans les bases de données.

L’hubris cognitiviste ne s’explique ni par le profit, ni par des conflits d’intérêts. C’est l’effet de la volonté de puissance nietzschéenne, que Freud nomme pour sa part fantasme de toute-puissance. La civilisation lui impose un filtre dès l’enfance, mais le filtre peut être défectueux ; ou bien certains individus le franchissent mal ou passent plus ou moins à côté. C’est notamment le cas des fanatiques d’une IA sans limites, qui parce qu’ils détestent leur impuissance croient la surmonter en endossant la tunique de Prométhée.

M. A. : Votre livre propose de sortir de la crise actuelle, en préconisant le renoncement à la toute-puissance, à la concurrence, et par la libération du travail. En quoi cela consiste exactement ? Ne pensez-vous pas que ce programme soit un brin utopique ?

R. K. : Le renoncement à la toute-puissance constitue le principe de base de la civilisation. C’est donc le moins, faute duquel l’humanité n’a aucun avenir. Quant à la concurrence, je ne nie pas qu’elle soit bénéfique si elle se cantonne à l’aspect qualitatif des produits économiques et sociaux, ainsi qu’aux activités sportives. Ce qui me paraît pervers et délétère, c’est la concurrence par les prix, qui résulte des contraintes du modèle financier. C’est en outre l’individualisme concurrentiel, qui s’affranchit de la nature et est en chemin de détruire les équilibres familiaux, sociaux et géopolitiques, sous l’imperium de la bannière arc-en-ciel et du nihilisme déconstructiviste. Au déficit écologique, s’ajoute ainsi un déficit culturel aussi dangereux, pour l’avenir de l’humanité, que le réchauffement climatique. Alors, est-il utopique de faire face à la régression économique et culturelle ?

Puisque la course concurrentielle au gain de productivité appauvrit le capital naturel, il faut de toute urgence l’interrompre. Puisque la ponction des intérêts impose un désendettement concurrentiel, il faut lui substituer un crédit payé d’un prix définitif à la livraison, comme n’importe quel autre service. Puisque la croissance est faite d’emprunts au capital naturel qui ne sont jamais restitués, il faut en finir avec elle. Puisque l’individualisme concurrentiel aggrave les inégalités et détruit le tissu social, il faut lui substituer la coopération et la solidarité. Puisque la ploutocratie s’est substituée à la « démocratie représentative », il faut disperser les empires financiers. Puisque la concurrence est devenue la motivation principale des formations politiques, il faut en finir avec le « régime des partis » ainsi que l’avait compris Charles de Gaulle ; mais en remplaçant l’élection du parlement par le tirage au sort. Puisqu’en raison de l’échec du remplacement de l’humain par la machine le management se venge en robotisant les individus, il faut imposer par la loi l’obligation de respecter l’autonomie et l’initiative des travailleurs. Le travail est une partie essentielle de l’existence. Il participe du développement de la personne. On n’a plus le droit d’en faire une torture, bien que telle soit l’étymologie de ce mot. Si ce « programme » est reçu comme étant « un brin utopique », la régression est inéluctable.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Pierre Ménat, diplomate et ancien conseiller du président Jacques Chirac. Auteur de «L’union européenne et la guerre» (L’Harmattan), invité de Louis Daufresne sur Radio Notre Dame

Pierre Ménat, diplomate et ancien conseiller du président Jacques Chirac. Auteur de «L’union européenne et la guerre» (L’Harmattan), invité de Louis Daufresne sur Radio Notre Dame

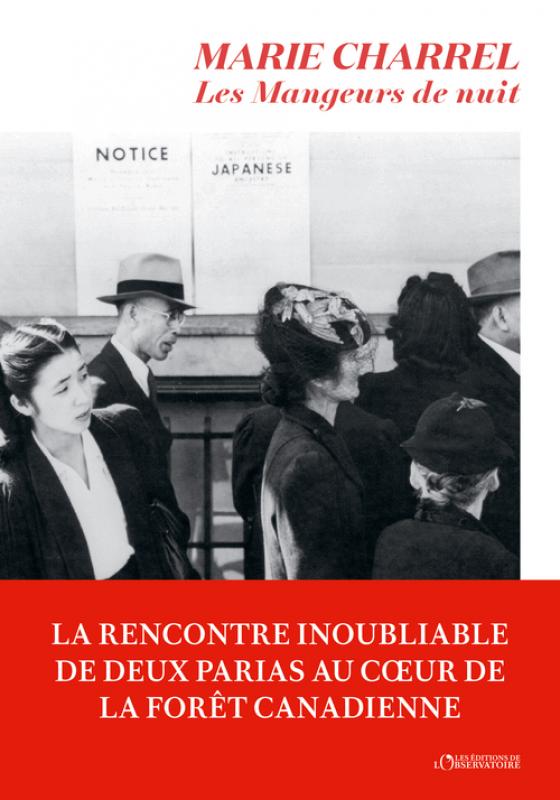

Marie Charrel avec Les mangeurs de nuit de (L’Observatoire) est la lauréate du 87ème Prix Cazes.

Marie Charrel avec Les mangeurs de nuit de (L’Observatoire) est la lauréate du 87ème Prix Cazes.

Le Point : Un an après le début des hostilités, tout le monde s’accorde à dire que la guerre en Ukraine sera longue. Est-elle de nature, à la longue, à renforcer l’UE ou à la briser ?

Le Point : Un an après le début des hostilités, tout le monde s’accorde à dire que la guerre en Ukraine sera longue. Est-elle de nature, à la longue, à renforcer l’UE ou à la briser ?

Pierre Ménat : « Les pays qui n’appliquent pas les sanctions contre la Russie ne contreviennent absolument pas aux lois internationales. »

Pierre Ménat : « Les pays qui n’appliquent pas les sanctions contre la Russie ne contreviennent absolument pas aux lois internationales. » Bernard Méaulle : « La liberté d’être et d’aimer est un évangile destiné à montrer que la femme est aussi un homme »

Bernard Méaulle : « La liberté d’être et d’aimer est un évangile destiné à montrer que la femme est aussi un homme » M. A. : Vous racontez donc le parcours d’une croqueuse d’hommes, ce qui n’est pas si flatteur pour une femme. On a toujours préféré les don Juan malgré le mal qu’ils ont fait, aux grandes amoureuses. Pourtant il y en a eu, et vous les réhabilitez dans votre roman grâce à votre personnage principal, Maria, qui se rebaptisera France, en hommage à son pays d’accueil, qu’elle considère comme le pays de la liberté. Votre roman raconte son itinéraire érotico-mystique, en mêlant les flashbacks, afin de montrer que toute sa vie est finalement dévolue à se venger d’une enfance misérable. Aussi, grâce à son mari américain, elle découvre Lanza del Vasto, qui va l’accompagner tout au long de sa vie. En vous lisant, on a l’impression que ce personnage en réalité, ne recherche qu’une seule chose : la sagesse, à travers le sens de l’existence, que Lanza del Vasto recherchera lui dans un pays de misère. C’est donc un peu l’itinéraire de l’amour que vous racontez, l’amour pour les hommes, l’amour pour l’existence, l’amour pour le divin, n’est-ce pas ?

M. A. : Vous racontez donc le parcours d’une croqueuse d’hommes, ce qui n’est pas si flatteur pour une femme. On a toujours préféré les don Juan malgré le mal qu’ils ont fait, aux grandes amoureuses. Pourtant il y en a eu, et vous les réhabilitez dans votre roman grâce à votre personnage principal, Maria, qui se rebaptisera France, en hommage à son pays d’accueil, qu’elle considère comme le pays de la liberté. Votre roman raconte son itinéraire érotico-mystique, en mêlant les flashbacks, afin de montrer que toute sa vie est finalement dévolue à se venger d’une enfance misérable. Aussi, grâce à son mari américain, elle découvre Lanza del Vasto, qui va l’accompagner tout au long de sa vie. En vous lisant, on a l’impression que ce personnage en réalité, ne recherche qu’une seule chose : la sagesse, à travers le sens de l’existence, que Lanza del Vasto recherchera lui dans un pays de misère. C’est donc un peu l’itinéraire de l’amour que vous racontez, l’amour pour les hommes, l’amour pour l’existence, l’amour pour le divin, n’est-ce pas ? De quoi l’inflation est-elle le nom ?

De quoi l’inflation est-elle le nom ?