Présentation par l’auteur de Lise et lui (des femmes-Antoinette Fouque, 2008)

de Michèle Ramond

Dans ce livre qui est un peu un roman, un peu aussi une fable, avec sa morale, une morale incertaine, comme nos lectures de l’enfance, je m’adresse au lecteur de façon très pressante. Ce n’est peut-être pas évident, du moins au début, dans le premier chapitre, « Lise écrit »,

Dans ce livre qui est un peu un roman, un peu aussi une fable, avec sa morale, une morale incertaine, comme nos lectures de l’enfance, je m’adresse au lecteur de façon très pressante. Ce n’est peut-être pas évident, du moins au début, dans le premier chapitre, « Lise écrit »,

parce que mes personnages ont des noms mythologiques, Cyrus, Parysatis, et que j’utilise des souvenirs d’anciennes lectures que mon projet ravivait, Hérodote, Euripide… Mais il ne faut pas que ces noms incantatoires détournent le lecteur de mon livre, ils nous emmènent dans un ailleurs où les malheurs d’aujourd’hui sont rendus, par déplacement, bien discernables car ils remontent à la nuit des temps.

Toujours les femmes et les enfants sont les laissés pour compte d’une société guerrière et misogyne, celle-la même que dénonce Antoinette Fouque dans ses écrits et dans ses interventions et contre laquelle nous sommes nombreux à nous révolter. Ces noms exotiques où tous les temps historiques se mélangent contribuent aussi à créer un effet de flou et de diatribe et parfois aussi d’extase, tout cela se combine avec la « folie » d’écrire de Lise, mon héroïne avec qui je suis sûre de m’identifier, même si rien n’est prémédité. Les chapitres plus

contemporains et plus réalistes (« Louis ce héros » ou « Une nuit de Louis ») sont l’autre face du livre, sa face masculine mais également bonne et généreuse. Ainsi il y a l’écriture sous influence de Louis et l’écriture sous influence de Lise, c’est une écriture androgyne toute concentrée sur des valeurs humaines et qui tente un combat désespéré contre les forces obscures d’un monde masculin au sens meurtrier de ce terme, un masculin qui a expulsé le féminin de lui. Cependant Lise et lui n’est pas un texte idéologique, il s’agit bien d’une fiction

poétique et aussi un peu romanesque, même si cette fiction a aussi une éthique. On ne sait pas trop (moi non plus) quelle est la relation de Lise et de Louis, parfois le texte laisserait supposer qu’ils ont un lien de parenté, mais ce peut être une parenté toute symbolique, la parenté de l’homme et de la femme, tous deux issus de la même argile. Je suis Lise, et Louis Langlois est l’homme selon mes vœux, il est donc moi aussi d’une certaine façon. D’où, sans doute, l’humour mitigé de tendresse que je ressens de plus en plus au fil de mes multiples

relectures de ce lien à la fois fraternel et érotique qui reste, pour moi aussi, très mystérieux. Si Louis est l’homme bon dont l’action de résistance et la pensée révolutionnaire, vaguement marxiste, devraient épauler la révolte de Lise, la comprendre et la compléter, il y a dans

le livre une autre figure masculine, celle du tyran ancien et moderne, toujours le même finalement à travers les époques, qui conduit le monde, de façon de plus en plus visible et irréparable, à sa perte.

C’est lui qui porte le nom de Cyrus dans le premier chapitre, à qui s’adressent les lettres d’invectives et de supplication de Lise. Il y aurait donc, face à Lise qui représente la femme, son idéal de justice et de paix mais aussi son impuissance, ses blocages et sa folie, deux figures masculines, la bonne (Louis Langlois, le résistant, le prolétaire combattant et utopiste) et la mauvaise emblématisée par le tyran Cyrus. Et Lise navigue entre ces deux figures sans jamais les faire coïncider mais sans jamais parvenir vraiment à les disjoindre, d’où la grande ambivalence de tout le texte qui supporte le grand malaise des femmes dans la société actuelle, même dans les pays dits développés et démocratiques. La visibilité de Louis est brouillée par la trop grande puissance du tyran auquel nous pourrions donner beaucoup de noms. Cyrus c’est la domination masculine, le capital, le goût du pouvoir, l’appât immodéré du gain, l’absence de scrupules, le patriarcat, le monde global, l’immoralisme étendu à toutes les pratiques même à l’intervention humanitaire et au droit d’ingérence qui renoue avec les vieilles pratiques coloniales, la misogynie même chez les femmes, tellement le modèle masculin du pouvoir est prégnant pour tous. Finalement nous pouvons dire que Lise et Louis se battent contre le même monstre, peut-être sans le savoir, et sans que le texte non plus le sache. Chacun se bat avec ses armes propres, lui avec les idéaux de la vieille lutte ouvrière, avec ses discours enflammés et ses actions de résistance, elle avec ses écritures lyriques et ses diatribes, avec ses rêves et ses métamorphoses nocturnes, avec son culte des ancêtres. Cependant ils ne se rencontrent jamais, c’est une des énigmes de ce texte mystérieux. Pourquoi puisqu’ils semblent s’aimer ? Le fait est qu’ils alternent dans le livre bâti selon ce rythme à deux temps, Lise ET lui. La rencontre est tragiquement éludée, empêchée, probablement à cause de l’effet nocif, sur eux deux, du tyran. Le tyran est toujours cet ordre mondial meurtrier, incarné et promu par des hommes qui ne sont pas les alliés fraternels et amoureux de la femme mais des fratries guerrières et nocives qui viendront bientôt à bout de toutes les ressources de la terre et de ses habitants, de toute la matière humaine et vivante que nous voudrions tant honorer et protéger. Et pourtant. Il y aurait bien pourtant, si nous lisons le texte de près, une rencontre, son désir ou son ébauche, dans le dernier chapitre du livre « Lise la prose » où Lise devenue la métaphore de la prose absorbe en elle son héros, fait sien l’écrivain combattant où l’on reconnaîtra certainement Louis Langlois. Ce dernier chapitre, de tonalité mixte, est le seul à faire fonctionner ensemble, dans une même coulée textuelle, Lise et son double masculin héroïque.

Certes cet épilogue est tout en suggestions, rien n’y est formulé de façon directe, tout est voilé et secret, mais on devine malgré tout qu’un changement a eu lieu dans le propos initial du livre et qu’une rencontre est projetée, pour plus tard, si le monde le permet. Le permettra-t-il ? On ose l’espérer.

Femmes d’exception par Véronique Forge, du lundi au vendredi, 11 h 20

Femmes d’exception par Véronique Forge, du lundi au vendredi, 11 h 20

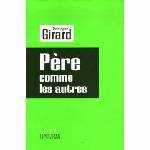

L’idée de départ de cette prometteuse réunion, à laquelle tout le monde est le bienvenu, mercredi soir, fut certainement l’essai de Christophe Girard, Père comme les autres (Hachette Littérature, mai 2006) – la première confession intime d’un homme politique d’envergure nationale à poser avec force les termes d’un débat qui nous concerne tous.

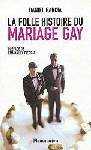

L’idée de départ de cette prometteuse réunion, à laquelle tout le monde est le bienvenu, mercredi soir, fut certainement l’essai de Christophe Girard, Père comme les autres (Hachette Littérature, mai 2006) – la première confession intime d’un homme politique d’envergure nationale à poser avec force les termes d’un débat qui nous concerne tous.  Quant à Emmanuel Pierrat, il est spécialiste de ses questions, et notamment depuis sa préface de La folle histoire du mariage gay (Daniel Garcia, Flammarion, octobre 2004).

Quant à Emmanuel Pierrat, il est spécialiste de ses questions, et notamment depuis sa préface de La folle histoire du mariage gay (Daniel Garcia, Flammarion, octobre 2004). Claudie Cachard

Claudie Cachard Quand je repense à mes premières rencontres avec Psychanalyse et Politique et les Editions Des femmes, c’est comme si je me plongeais dans les brumes de temps étranges où je vois briller des points lumineux. En février 1970, des femmes sont venues de Paris à l’un de nos ateliers du Women’s Liberation de Londres.

Quand je repense à mes premières rencontres avec Psychanalyse et Politique et les Editions Des femmes, c’est comme si je me plongeais dans les brumes de temps étranges où je vois briller des points lumineux. En février 1970, des femmes sont venues de Paris à l’un de nos ateliers du Women’s Liberation de Londres. Juliet Mitchell

Juliet Mitchell , j’ai le plaisir de vous inviter ce mardi 8 avril dès 18h30 (Espace des Femmes, 35 rue Jacob – au bout de l’allée de camélias – Paris 6e) à une rencontre exceptionnelle autour de l’un des récents ouvrages ayant le plus « marqué » Antoinette Fouque en ce début d’année : « Nous, décolonisés » (Arléa, 2008).

, j’ai le plaisir de vous inviter ce mardi 8 avril dès 18h30 (Espace des Femmes, 35 rue Jacob – au bout de l’allée de camélias – Paris 6e) à une rencontre exceptionnelle autour de l’un des récents ouvrages ayant le plus « marqué » Antoinette Fouque en ce début d’année : « Nous, décolonisés » (Arléa, 2008).  A son tour, à la suite de son amie Wassyla Tamzali au même endroit l’automne dernier, Hélé Béji sera la Reine de la conférence. Son Roi d’un soir sera Claude Imbert, puisque l’éditorialiste du Point a accepté avec enthousiasme de mener la danse de l’entretien portant sur cette décolonisation – et en particulier sur les humains qui en sont les bébés – dialoguant avec la belle auteure dont l’intelligence l’a ébloui.

A son tour, à la suite de son amie Wassyla Tamzali au même endroit l’automne dernier, Hélé Béji sera la Reine de la conférence. Son Roi d’un soir sera Claude Imbert, puisque l’éditorialiste du Point a accepté avec enthousiasme de mener la danse de l’entretien portant sur cette décolonisation – et en particulier sur les humains qui en sont les bébés – dialoguant avec la belle auteure dont l’intelligence l’a ébloui.  Complicité du Destin qui a fait en sorte, le roublard, que les deux m’évoquent avec ferveur la sortie de ce livre dans l’intervalle d’une même matinée.

Complicité du Destin qui a fait en sorte, le roublard, que les deux m’évoquent avec ferveur la sortie de ce livre dans l’intervalle d’une même matinée. Hélé Béji est née à Tunis en 1948. Agrégée de lettres modernes, elle a enseigné la littérature à l’Université de Tunis, puis a occupé un poste de fonctionnaire international à l’UNESCO. Elle a fondé en 1998 le Collège international de Tunis. Elle est l’auteur de plusieurs livres dont Le Désenchantement national, essai sur la décolonisation, Maspéro 1982, L’Œil du jour, roman, Nadeau, 1985 et L’Imposture culturelle, essai, Stock, 1997. Elle a également collaboré à de nombreux ouvrages collectifs sur le tiers-monde et sur les questions du monde arabe.

Hélé Béji est née à Tunis en 1948. Agrégée de lettres modernes, elle a enseigné la littérature à l’Université de Tunis, puis a occupé un poste de fonctionnaire international à l’UNESCO. Elle a fondé en 1998 le Collège international de Tunis. Elle est l’auteur de plusieurs livres dont Le Désenchantement national, essai sur la décolonisation, Maspéro 1982, L’Œil du jour, roman, Nadeau, 1985 et L’Imposture culturelle, essai, Stock, 1997. Elle a également collaboré à de nombreux ouvrages collectifs sur le tiers-monde et sur les questions du monde arabe.