Levons le voile sur les arcanes du milieu des affaires grâce à leur description par Jean-Jacques Dayries (à partir notamment de son roman « Jungle en multinationale »).

Interview par Sabine Nogard pour ECONOMIE MATIN

Février 2025

Levons le voile sur les arcanes du milieu des affaires grâce à leur description par Jean-Jacques Dayries. (à partir notamment de son roman « Jungle en multinationale »)

Responsable des affaires en Asie du groupe PECHINEY, Jean-Jacques Dayries a ensuite travaillé dans la banque d’investissement en Europe et aux Etats-Unis à la Compagnie de SUEZ puis au CREDIT LYONNAIS avant de créer AEW Europe, dont il a été administrateur et directeur général. Cette société gère aujourd’hui €40 milliards d’actifs immobiliers à partir de dix filiales dans les principales capitales européennes. Au cours de sa carrière, il a été administrateur de nombreuses sociétés, cotées comme non cotées. Partager son expérience avec ses lecteurs est son projet. Il emprunte la voie romanesque pour décrire avec une précision chirurgicale jusqu’ici sans équivalent dans son secteur les soubresauts qui agitent la finance et l’industrie. Derrière la façade des vies de rêve que l’on pourrait imaginer de ses personnages souvent dorés, on découvre qu’ils sont eux aussi confrontés à des choix difficiles, sinon délicats et douloureux. Au fond, eux aussi traversent des moments où leur existence pourrait basculer à la suite d’une mauvaise décision. Où est la valeur de la vie ? Comment la déterminer ? Quand on a eu une réussite inouïe, on a des responsabilités de même envergure pour que notre passage sur Terre ait du sens : que va-t-on transmettre à sa descendance ? Comment donner de l’avenir à la vie ? Comment manifester son humanité quand on est cerné de requins et de loups ? Quand on est enseveli par des montagnes de chiffres, brassant des sommes d’argent considérables et administrant un patrimoine prestigieux, reste-t-il de la place pour les sentiments et pour l’art, pour tout ce qui en somme n’a pas de prix ? Le défi de Jean-Jacques Dayries est de laisser une œuvre de témoignage avec l’envie de partager ses connaissances.

La démarche littéraire n’a de sens que lorsque l’on écrit des livres que personne d’autre que nous ne pourrait écrire. Jean-Jacques Dayries, votre œuvre naissante et déjà plurielle s’inscrit dans ce cadre. Vous avez en effet eu une vie impressionnante à bien des égards, immergé dans des milieux habituellement clos où la discrétion est la règle.

Par le biais de la fiction, vous soulevez avec finesse un voile sensible afin de nous peindre une fascinante faune. « Jungle en multinationale » est un roman très éclairant sur les enjeux professionnels et familiaux auxquels un homme d’affaire accompli est confronté. Au fil des pages vous avez le génie de démontrer que tout est imbriqué. Le succès professionnel est-il indissociable de l’harmonie familiale qui peut représenter un socle solide sur lequel prendre appui pour s’élever ?

JJD : Vous pensez certainement à Talleyrand qui voyait une femme en arrière-plan de tout succès ! Des personnes dysfonctionnelles et d’insupportables solitaires peuvent être des créateurs immensément récompensés par le succès. Pour les personnes « normales », l’appui d’une famille heureuse est un grand atout pour construire une réussite professionnelle. On le fait pour eux, pour elle, sans même le réaliser. Dans ce roman, Jean, qui dirige l’entreprise après le retrait du fondateur de celle-ci, pense sans cesse à sa femme Elizabeth et à ses filles, au moment de chaque décision. Il y a quelques années, quand je persuadais un cadre supérieur de s’expatrier, avec une belle promotion à la clé, je tenais toujours à rencontrer sa femme. Si elle était heureuse du projet, alors l’expatriation pouvait être une belle réussite. Sinon, je savais que dans les six mois, j’aurais un gros problème à résoudre.

Gravitant dans des sphères très chics que tout un chacun rêve d’approcher, vos personnages doivent convaincre partners et lawyers de les suivre dans leurs choix. La description de ces personnes a-t-elle un objectif pédagogique ? Je veux dire « Lire Jean-Jacques Dayries peut-il permettre de progresser socialement en adoptant les bons codes ? » Livrez-vous des sésames pour pénétrer et réussir dans les milieux des affaires ?

JJD : Derrière un livre, quel qu’il soit, il y a une intention. Quand j’ai composé ce cycle de trois romans, j’avais un projet en tête. C’était de faire pénétrer le lecteur dans des lieux, des métiers, des situations qui ne sont pas toujours familières. Pourtant, elles existent concrètement. On ne peut les approcher en se contentant de lire la presse people. Ou bien les polémiques alimentées par les réseaux sociaux. Pour comprendre les difficultés de la vie des affaires, il faut entrer à l’intérieur. Avec l’aide de héros aussi vivants que possible, dans leur environnement aussi réaliste que possible. Ce n’était pas vraiment une intention pédagogique. Plutôt celle de satisfaire la curiosité du lecteur. En créant une sorte de chainon manquant.

Comme vous l’observez, les actionnaires et les dirigeants sont sans cesse confrontés à l’obligation de faire des choix. Souvent très difficiles. Même s’ils sont accompagnés par des experts, avocats ou banquiers, la décision finale leur revient. L’impact sur leur situation familiale peut être terrible. C’est la violence de la vie, quand il y a des enjeux lourds. A la fin, ce qu’on appelle « les milieux d’affaires », ce ne sont que des hommes et des femmes, avec leurs soucis souvent triviaux.

Vos intrigues qu’il s’agisse de « Jungle en multinationale » ou de « Quatuor » se déroulent dans des milieux très aisés, de Capri à Saint Barth. Néanmoins vos personnages endurent de nombreuses épreuves, vivent l’angoisse, la frustration, l’enfer de devoir faire des choix cornéliens. Pensez-vous que tout lecteur peut se projeter en eux et avoir de l’empathie pour leurs « problèmes de riches » autant que si vos héros étaient des pauvres chômeurs de cités menacés d’expulsion ? Ou visez-vous un public élitiste ? Toutes les souffrances sont-elles comparables ?

JJD : En me lançant dans ce projet, je n’avais que le souci de faire pénétrer le lecteur dans un milieu qui n’est pas souvent décrit dans le roman d’aujourd’hui. Sans misérabilisme. Avec honnêteté.

Il n’y a pas de cadeaux dans ce milieu et dans cette compétition. Rien n’est donné. Il faut travailler, être meilleur, accepter de souffrir.

On peut certainement détester certains de mes héros pour ce qu’ils représentent. Parce que les gens aisés sont faciles à détester. Le pêcheur de Villefranche et sa femme qui fait des ménages sont des personnages aussi importants que les autres dans cette histoire.

Mes héros sont dans l’ensemble des personnes honnêtes et raisonnables. A part quelques écarts de conduite. On pourrait les avoir pour amis. Mais ils en bavent !

La souffrance du Président, Jean, éjecté par sa famille alors qu’il a été un bon dirigeant, est une punition injuste. C’est une leçon que tout un chacun peut comprendre. Il ne sera pas à la rue. Il y a des prisons plus dorées que d’autres. Mais l’échec est une terrible punition. Surtout s’il n’est pas mérité.

Pour revenir à la première question, sur l’intention, je n’ai pas souhaité donner une leçon de morale. J’ai une haute opinion du lecteur. Il est tout à fait capable d’exercer son jugement moral à propos de l’un ou l’autre des héros de cette histoire. Comme dans la vie, puisque tout ceci est inspiré de faits réels. Dans les commentaires que je reçois, certains adorent les aspects romantiques du roman (Jeanne, Carole, Marie), d’autres détestent ce milieu de gens aisés, d’autres me disent avoir appris beaucoup sur l’entreprise et sur les métiers de l’hôtellerie, etc… Comme dans la vie, on reçoit des impressions très diverses et on émet des opinions parfois tranchées. Je suis très heureux quand on me dit que l’on a cru participer à une histoire réelle, avec des personnages qu’on souhaite revoir ! Au point qu’on me demande si l’on ne pourrait pas en faire un film ou une série. Où l’on visiterait ainsi des endroits magiques, Saint Barthélemy, Capri, …

Dans mon roman « Quatuor », les héros voyagent également beaucoup. C’est notre époque. Alphonse est un violoncelliste qui se produit en soliste sur les belles scènes d’Europe. Eloïse, son amie, est une économiste connue qui participe à des conférences internationales. On les accompagne dans l’exercice de leur métier. Une lectrice m’a écrit : « je suis une petite souris qui entre dans des lieux que je ne pourrai jamais visiter ». C’est l’intention. Avec une histoire romanesque en plus.

Dans « Un être libre » vous évoquez la transmission de valeurs à travers les générations. Vous avez l’ambition de vous situer sur les pas de Diderot. Comment sont nées les figures de Muguette et d’Ursula ? Qu’apportent-elles à l’échange entre le grand-père et son petit-fils ? Avez-vous choisi la forme polyphonique pour écrire ce petit livre fort singulier en pensant à une éventuelle adaptation au théâtre ou au cinéma ?

JJD : « Jacques le fataliste et son maître », le conte de Diderot, a été porté au théâtre, comme d’ailleurs « Le neveu de Rameau ». Mais ce n’étaient pas des textes écrits pour la scène. Mon roman « Un être libre » est entièrement dialogué. On pourrait donc le transposer au théâtre. Pour ce projet, j’avais l’idée de répondre à la question de Diderot : « Est-ce que l’on sait où l’on va ? ». Le grand-père a réussi dans la fringue. Il donne une leçon de vie à Jacques, son petit-fils. Sans le dire, par ses facéties et par l’exemple. Il va le convaincre qu’on peut maîtriser son destin. Au moins dans une certaine mesure. Que c’est trop bête de se laisser porter, sans objectif. Qu’on peut être ambitieux, créatif. Que c’est beaucoup mieux ainsi. Vous avez bien vu le contraste avec l’infirmière Muguette, sa mère et son père qui vivent une vie courageuse mais triste, que l’optimisme et la vitalité du grand-père n’éclairent pas. Vous avez vu également comment le vieux monsieur sort de sa retraite Ursula, son ancienne collaboratrice. Le grand-père lors de ce voyage à travers la France, par son exemple, transmet à son petit-fils un beau cadeau, qui va l’accompagner longtemps. Comme on est entrepreneur pour la vie, la création d’une nouvelle entreprise, à partir d’une simple idée, fait partie de la démonstration donnée par le vieux monsieur.

Vous avez aussi imaginé un livre de « Petits contes philosophiques de Saint-Barthélemy ». Sont-ils de votre pure imagination ? Les contes sont souvent porteurs des thèmes essentiels d’une culture, ils ont le pouvoir de nous ébranler en allant directement au plus profond de nos cœurs. Ils touchent à l’universel et à l’éternité. Vous situez-vous comme Saint-Exupéry dans la lignée des auteurs écrivant des contes pour la jeunesse pouvant être lus par des adultes ?

JJD : Les « Petits contes » ne sont pas inspirés par des histoires déjà connues. Ils sont de pure invention, à l’exception du personnage de la vaillante tortue Jabouti qui rêve à l’avenir et se cabosse la carapace en tombant de haut. Pour une fois, il y a une morale qui est suggérée dans chacune de ces petites histoires. Dont grands et petits peuvent profiter. Dans notre petite île, inhabitée quand Colomb la découvre à son deuxième voyage, la vie a été très difficile jusqu’à une époque récente. Sans médecin, sans véritable école, sans espaces cultivables. Mais quelques courageuses familles se sont accrochées à ce rocher jusqu’à ce que l’engouement touristique nord-américain crée une économie florissante. Nous devons choisir le modèle de développement qui respectera l’histoire et conviendra au présent. Les quatre petits contes sont destinés, avec humour, à accompagner la réflexion… Aussi bien celle des collégiens que celle des autorités !

Est-il juste de classer « Jungle en multinationale » et « Quatuor » en romans sérieux tandis que « Un être libre » et « Petits contes philosophiques de Saint Barthélemy » paraissent plus légers ? Leur côté gai, primesautier est-il un leurre ayant pour fonction d’en dissimuler la profondeur ?

JJD : « Jungle en multinationale » et « Quatuor » sont des romans où l’intrigue est au cœur de la vie économique. Ils ne sont pas trop sérieux, tout de même, car je ne me serais pas autant fait plaisir à les écrire ! « Petits contes » et « Un être libre » sont volontairement amusants (j’espère) parce que les histoires dont il est question s’y prêtent. Les contes ont été traduits en anglais et j’étais très heureux quand la traductrice avec qui j’ai travaillé m’a dit qu’elle s’était régalée en les lisant !

Avez-vous pris autant de plaisir à écrire vos romans touffus et structurés que les deux petits livres moins ambitieux en apparence ? Ces deux livres plus courts sont-ils prioritairement destinés à la jeunesse ?

JJD : Je pense à chaque fois au plaisir que je prends à raconter des histoires. Egoïstement. Sans viser un public en particulier. En essayant tout de même de ne pas refaire ce que j’ai déjà lu ailleurs. Ensuite, un roman se porte tout seul et vit sa vie. S’il y a peu de lecteurs mais qu’ils se sont intéressés à mon travail, je suis ravi. Je crois que Robbe-Grillet disait que le romancier promène le lecteur et lui fait subir ses caprices. Je crois que le lecteur fait en réalité la moitié du chemin. Avec sa sensibilité, son histoire, ses goûts. Sa liberté. Une lectrice m’a envoyé un très long mail où elle raconte le mal qui la frappe et combien elle admire le courage de l’économiste de « Quatuor ». L’émouvante Eloïse de mon histoire n’est pas seule. Elle a réchauffé l’âme de cette lectrice que je ne connais pas. C’est très émouvant.

Littérature et musique entretiennent des relations complexes : la musique est là pour délivrer ce que la littérature est impuissante à exprimer. Considérez-vous que la littérature puisse laisser une empreinte aussi forte que la musique ?

JJD : La grande différence n’est-elle pas que la littérature parle seulement à l’intellect, alors que la musique crée un contact physiologique très primitif ? Dans mon roman « Quatuor », les héros sont une économiste réputée et deux journalistes qui ont pour ami un violoncelliste professionnel. Le musicien se produit en soliste avec des orchestres prestigieux. C’est une vie de saltimbanque qui convient plutôt à un célibataire. Petit à petit, ses amis entrent, avec le lecteur, dans l’intimité de l’exécution de la musique classique. Un métier d’artisan, avec ses exigences de discipline et le souci de développer son fonds de commerce. Pas très différent du métier des deux journalistes et de l’économiste qui sont également à la tête de leur petite entreprise personnelle.

Vous êtes un aventurier et un sportif émérite, un très grand navigateur. Cela révèle vos qualités d’endurance. En vous lançant comme écrivain, déployez-vous une volonté semblable ? La navigation est-elle une bonne école pour devenir romancier ? L’écriture est-elle également un acte physique nécessitant une discipline intérieure stricte ?

JJD : Les océans ont suscité des auteurs magnifiques, Melville, Conrad, Stevenson, Hemingway, et plus près de nous Moitessier ou Kersauson par exemple. Sur l’eau, une rupture se crée. On quitte le monde habituel pour un autre fait de surprises (bonnes ou mauvaises) et d’émerveillement. Soudain, le stress de la vie des affaires s’efface car vous avez des priorités plus urgentes : régler le bateau, faire face aux problèmes techniques, gérer le sommeil et la fatigue, mais également admirer les éléments, profiter des escales. Revenir à l’essentiel. Avant les téléphones portables et les liaisons satellite, on était coupés du monde. Injoignables. Il y avait une certaine ivresse à disparaître ainsi. C’est moins le cas désormais où l’on peut faire des réunions de conseil d’administration à distance, depuis le milieu de l’Atlantique nord !

Naviguer sérieusement demande beaucoup de préparation, planifier, prévoir, s’entraîner, s’armer pour survivre parfois, car l’on est fragile au milieu d’une nature qui est impitoyable. Une discipline qui n’est pas très différente de celle que demande la vie professionnelle finalement !

La navigation au large est certainement une bonne école pour se blinder contre les ennuis de la vie des affaires.

Le confort de son équipage, le respect de la nature, le souci de la performance, tout ceci est propre à chaque entreprise. Littérature comprise.

Dans quelques pages de « Jungle en multinationale », au cours d’une navigation de nuit entre Capri et la Sardaigne, Jean, le président de l’entreprise essaie de faire comprendre à la jeune génération d’héritiers la magie d’une nuit en mer par beau temps. A la manière d’un équipage, qui serait soudé et bienveillant…

J’ai écrit des nouvelles, au mouillage en Méditerranée ou dans les Antilles. Avec cette impression d’être, pendant quelques heures, mis en retrait du monde « normal ». C’est fugace mais réjouissant.

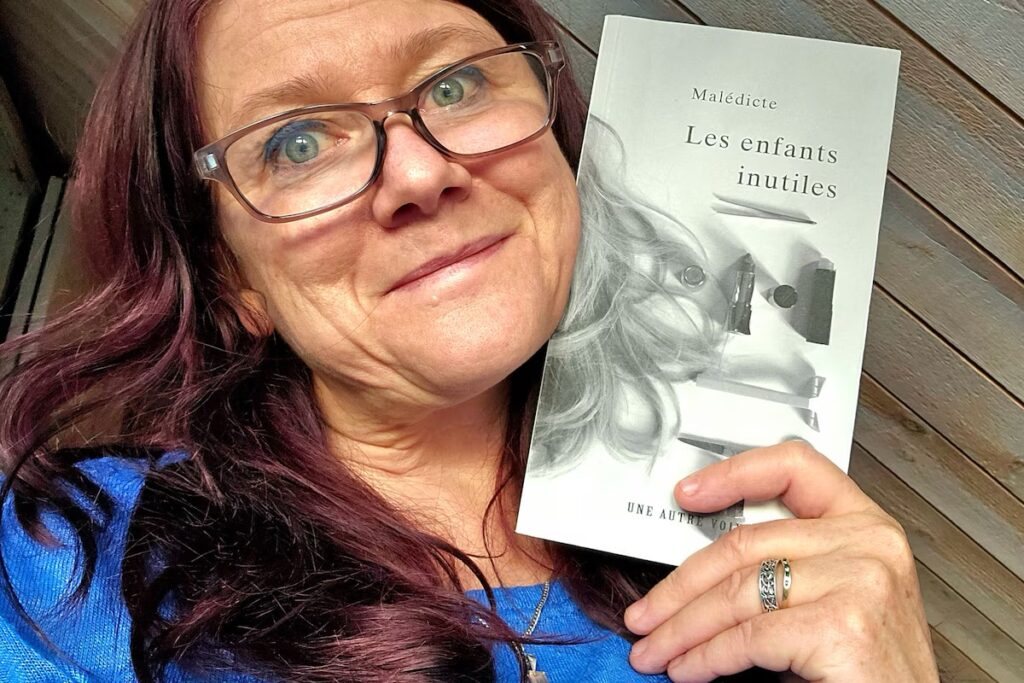

Yves-Alexandre Julien a lu « Les enfants inutiles », l’oeuvre poignante et dérangeante de Maledicte, publiée par Valérie Gans, éditrice innovante

Yves-Alexandre Julien a lu « Les enfants inutiles », l’oeuvre poignante et dérangeante de Maledicte, publiée par Valérie Gans, éditrice innovante

La poésie revient à étendre l’expérience esthétique individuelle à l’échelle de tout un chacun. En dépit de la variété des gens auxquels elle s’adresse, observe Dante, la puissance cachée de la poésie réside dans la conviction intime qu’elle fut inventée pour parler d’amour – per dire d’amore. Hadlen Djenidi parle effectivement d’amour. Mais pas seulement. Il est aussi question d’un voyage, celui qu’il propose au lecteur, de son Prologue à l’Oblation finale. Et Cetera…

La poésie revient à étendre l’expérience esthétique individuelle à l’échelle de tout un chacun. En dépit de la variété des gens auxquels elle s’adresse, observe Dante, la puissance cachée de la poésie réside dans la conviction intime qu’elle fut inventée pour parler d’amour – per dire d’amore. Hadlen Djenidi parle effectivement d’amour. Mais pas seulement. Il est aussi question d’un voyage, celui qu’il propose au lecteur, de son Prologue à l’Oblation finale. Et Cetera… Dernier mot et ultime confidence… La poésie est un savoureux mélange de culture et de ressentis grâce auxquels les poètes s’efforcent d’exprimer leur âme. Le travail de chacun d’entre eux est proche d’un nouvel Adam. Avec lui le monde recommence une nouvelle fois, telle l’aurore sans cesse renouvelée au bénéfice de l’heureuse surprise qui exalte joies et sentiments en des vers rappelant certaines mélodies. Ce sont ces effusions subjectives et leurs interprétations universelles qui en font de séduisantes illuminations. « Ma naissance est une parjure sur cette terre sans augure /Forcément j’étais/Passablement je suis/Heureusement je deviendrai tout ce que j’ai rêvé d’être/Un être d’ailleurs, un Vénusien voyageur. » Et Cetera…

Dernier mot et ultime confidence… La poésie est un savoureux mélange de culture et de ressentis grâce auxquels les poètes s’efforcent d’exprimer leur âme. Le travail de chacun d’entre eux est proche d’un nouvel Adam. Avec lui le monde recommence une nouvelle fois, telle l’aurore sans cesse renouvelée au bénéfice de l’heureuse surprise qui exalte joies et sentiments en des vers rappelant certaines mélodies. Ce sont ces effusions subjectives et leurs interprétations universelles qui en font de séduisantes illuminations. « Ma naissance est une parjure sur cette terre sans augure /Forcément j’étais/Passablement je suis/Heureusement je deviendrai tout ce que j’ai rêvé d’être/Un être d’ailleurs, un Vénusien voyageur. » Et Cetera…