Invitation à l’atelier d’écriture de Jean-Jacques Dayries

Mois : novembre 2025

Pierre Ménat : « L’Europe manque d’agressivité et de réflexion stratégique » dans LE POINT

Pierre Ménat : « L’Europe manque d’agressivité et de réflexion stratégique »

Pierre Ménat : « L’Europe manque d’agressivité et de réflexion stratégique »

INTERVIEW. Dans son nouvel ouvrage, le diplomate constate que l’UE est désarmée face à Washington, Moscou et Pékin, et plaide pour un Conseil de sécurité européen restreint et réellement politique.

Qui, parmi les citoyens, comprend les rouages complexes de l’Union européenne (UE) où se chevauchent les présidences, les institutions, les compétences européennes et nationales ? L’ancien ambassadeur Pierre Ménat, parce qu’il a été un conseiller de Jacques Chirac et l’ancien directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, se déplace avec agilité dans ce mécano pour raconter dans quel état assez triste se trouve L’Europe entre Poutine et Trump. Le titre de son ouvrage ne fait pas mention du troisième homme, Xi Jinping, mais la Chine est bien présente à travers les près de deux cents pages de son ouvrage documenté.

Son diagnostic sans concession sur l’Europe face aux défis du moment débouche sur une proposition : créer un « Conseil de sécurité européen » réunissant les grands pays européens, seul format capable, selon lui, de donner à l’Europe le poids politique qui lui manque.

Le Point : L’Europe est-elle taillée pour affronter simultanément un président américain incertain, un Kremlin agressif et une industrie chinoise en expansion ?

Pierre Ménat : La réponse est évidemment non. C’est patent dans tous les domaines, à commencer par le cœur de métier de l’Union européenne : le marché intérieur et la politique commerciale. Les deux illustrations récentes sont frappantes. D’abord, cet arrangement avec les États-Unis – je refuse d’appeler ça un accord – qui aurait été formalisé différemment il y a vingt ou trente ans. J’ai participé aux négociations de l’Uruguay Round [cycles de négociations internationales dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt) entre 1986 et 1994, NDLR] : nous ne nous sommes pas laissé marcher sur les pieds. Aujourd’hui, nous n’avons rien obtenu.

Ensuite, regardez notre attitude face à la Chine. C’est incroyable : certes, nous sommes dépendants de la Chine, mais elle dépend tout autant de nous. La plupart des pays européens, Allemagne en tête, ont pour premier fournisseur la Chine. Une politique de fermeté aurait un impact réel. Donald Trump l’a tenté. Pour l’Union européenne, la Chine peut payer le prix d’une vraie fermeté. Mais nous ne l’avons pas fait. Nous adoptons des mesures au compte-goutte, de manière totalement insuffisante. Cela manque d’agressivité et même de réflexion stratégique.

Qu’en est-il de la défense et de la politique étrangère ?

Là, c’est encore pire. On crée des fonds, des dispositifs – l’Edip, le programme Safe –, mais on ne répond pas aux vrais problèmes. J’ai participé au Gatt puis, dix ans plus tard, à la convention européenne et au traité constitutionnel. À l’époque, Jacques Chirac avait fait une proposition intéressante qu’on a un peu oubliée : créer un poste de président du Conseil européen permanent. Malheureusement, qui choisit-on comme président de la Commission ou du Conseil ? Des personnalités qui, sans leur manquer de respect, n’ont pas l’étoffe nécessaire.

Peut-être aussi parce qu’aucun chef d’État ou de gouvernement ne veut leur céder une parcelle de son pouvoir…

Le résultat, c’est que la Commission, et notamment sa présidente, remplit ce vide, mais elle le remplit sans compétence dans les deux sens du terme : au sens juridique comme au figuré, et surtout sans légitimité démocratique directe. On a une prise de conscience d’un besoin d’Europe, donc on essaye de faire avec des initiatives disparates : tantôt c’est la Commission avec son bouclier anti-drones, tantôt c’est la « Coalition des volontaires » pour l’Ukraine lancée par Emmanuel Macron.

Justement, ces formats informels émergent – le triangle de Weimar ranimé, la « Coalition des volontaires » sur l’Ukraine, le format de Washington le 18 août dernier – ne sont-ils pas en train de créer, sur le tas, le Conseil de sécurité européen que vous appelez de vos vœux dans ce livre et les précédents ?

Le raisonnement est simple : d’un côté, l’Union européenne seule ne peut pas s’en sortir. De l’autre, les États pris individuellement ne le peuvent pas non plus. Je m’adresse notamment à certaines forces en France qui prétendent que notre pays peut rayonner tout seul. Ce n’est pas vrai, ni militairement ni politiquement.

Et avec 3 000 milliards de dette, ça se complique…

Nous avons, certes, l’arme nucléaire, c’est un atout, mais la dissuasion seule ne suffit pas. La France seule ne pèse pas. Quant à l’Otan, les structures sont taillées pour un commandement américain. Je me souviens d’un épisode vécu aux côtés du président Chirac. Il avait proposé la force d’intervention rapide en Bosnie. Mais une fois les choses lancées dans l’Otan, elles lui ont échappé.

Le 29 août 1995, quelques heures avant les frappes de l’Otan en Bosnie, le président Chirac est informé par le général Janvier – qui était sur le terrain – qu’il avait reçu des instructions du Saceur [le chef militaire de l’Otan, NDLR], lequel avait lui-même été instruit par le président Clinton. Donc, Clinton avait donné l’ordre sans consulter. C’est pour cette raison que Jacques Chirac avait commencé à vouloir entrer dans les structures de commandements de l’Otan. Nicolas Sarkozy l’a fait ensuite, mais ça ne résout pas le problème.

Vous proposez donc un Conseil de sécurité européen. Comment le mettre en place avec des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, bientôt la Tchéquie ?

Je ne propose pas de le faire avec les Vingt-Sept. Ce serait volontaire, par un traité à part. Au départ, ça peut commencer modestement. Je prends l’exemple du plan Fouchet du général de Gaulle : il proposait un traité devant mener à une confédération. Ce n’est pas rien, une confédération. Ce n’est pas que de la poudre aux yeux.

Seule la France peut proposer une telle idée. Ensuite, il faut choisir ses partenaires, ce qui signifie en exclure certains…

Sans l’Allemagne, ce n’est même pas la peine. Je pense qu’il faut un accord entre la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne. Si on part avec cette ossature – Weimar plus – et qu’on a ces quatre pays, c’est déjà pas mal. Après, si les Américains se trouvent face à un tel ensemble, ils se poseront aussitôt la question : comment vais-je le noyauter ?

Pourquoi personne ne reprend cette idée ?

À l’époque du triumvirat Delors-Kohl-Mitterrand, il y avait des gens qui réfléchissaient au long terme. Aujourd’hui, personne n’ose sortir du cadre.

L’Europe détricote les textes phares du « Pacte vert » sous l’appellation d’une « simplification ». Ce « Green Deal », comme on dit à Bruxelles, est-il une erreur stratégique ?

On a voulu faire du zèle. Et Macron continue en France en transposant de manière encore plus ambitieuse. On ne peut pas courir quatre lièvres en même temps. Il faut faire des choix : modèle social, modèle écologique, réindustrialisation, défense face aux États-Unis et à la Chine, face à la Russie militairement. Mais quel dirigeant aujourd’hui, à part Viktor Orban dans son genre, a le courage de dire aux Européens : « Pendant quelques années, on va arrêter avec telle priorité pour se concentrer sur telle autre » ?

Que se passerait-il si le Rassemblement national arrivait au pouvoir en France ?

Je ne suis pas sûr qu’ils aient vraiment réfléchi aux institutions européennes. Ils ont une ligne : il ne faut pas que la Commission empiète sur la souveraineté. S’ils prennent des dispositions dans ce sens, ils n’auront pas tort sur le principe. Mais sur les propositions positives, qu’est-ce qu’ils proposent ? Ils n’ont pas de personnel compétent sur ces questions.

Leur choix essentiel, c’est de ne pas quitter l’euro. À partir de ce moment-là, il faut bien vivre dans ce cadre. Regardez ce qui s’est passé en 1981 avec Mitterrand, en 1997 avec Jospin, en 2012 avec Hollande : ils arrivent avec des idées, puis ils s’adaptent à la réalité.

Le RN veut sortir du marché européen de l’électricité.

Sur le marché de l’électricité, ils pourront négocier, comme l’ont fait les Espagnols et les Portugais avec leur clause ibérique. Sur la contribution française au budget européen, ils pourront rouvrir le débat, même si les Allemands diront : « Nous aussi alors ! »

Le vrai problème va exploser lors de la prochaine négociation du cadre financier pluriannuel 2028-2034. Là, tout le monde – pas seulement le RN – dira qu’il faut baisser la contribution. Les Allemands veulent déjà réduire le budget européen, notamment la PAC de 20 %. Avec le grand emprunt du plan de relance européen à rembourser – 5 à 6 milliards par an pour nous Français – et nos dépenses qui augmentent, la situation va devenir intenable. Même un gouvernement contestataire obligerait peut-être les Allemands à négocier autrement.

Jacques Chirac, en son temps, aurait-il pu anticiper ce qu’est devenu l’Europe aujourd’hui ?

Il y avait réfléchi, notamment avec l’élargissement. Lui était conscient d’une idée simple : si on élargit, il faut renforcer les institutions, les approfondir. Et le problème, c’est qu’on n’a pas réussi. Il en était conscient, aussi bien lors de la négociation du traité de Nice qu’à la convention. On a failli.

Je ne pense pas qu’à l’époque il voyait venir un monde à nouveau en guerre. Pas au moment où il était président. Il était déçu par un certain nombre de choses. Il a peu parlé de l’Europe publiquement – il était découragé par ses communicants –, mais il avait des convictions plus fortes qu’on ne le pense. L’appel de Cochin était loin derrière lui. Il m’a dit un jour : « J’ai dit une bêtise. » Mais il avait au moins le mérite de le reconnaître.

« Force et audace » pour « Et Cetera… » de Hadlen Djenidi

Hadlen Djenidi : L’Alchimiste des Mots

Hadlen Djenidi : L’Alchimiste des Mots

Dès l’entrée dans Et cetera… (Poèmes et proses), le Prologue donne le ton. Hadlen Djenidi ne vient pas nous chercher avec des mélodies doucereuses, mais avec l’urgence d’une « mémoire fortuite ». Le poète est un possédé, « interpellé » par les mots, dont il « ne connaît ni le début, ni la fin ». Il ne contrôle pas, il incarne : « entre en moi et je deviens cet autre ! » C’est puissant, presque chamanique. On est loin du petit lyrisme égoïste ; on entre dans un laboratoire alchimique où l’identité se transmute.

Cette quête de l’autre soi est le fil rouge. Dans Anamorphose, le miroir ne renvoie pas une image nette, mais un « brouillard », un « autre vêtu d’opaque buée » qui « rugit dans la sueur de mon reflet ». La formule est magnifique de violence contenue. Le moi est une créature instable, « un tout vêtu de rien », une « exhalaison ». C’est une vision angoissante et profondément honnête de la condition humaine.

Hadlen Djenidi excelle à trouver la grâce dans le conflit. Ainsi Flora : la fleur est « aussi fragile qu’un souhait », mais elle « fleurit à contre-courant ». C’est la devise du poète, et peut-être de tout artiste dans un monde « féroce ». C’est dans cette tension que naît la beauté, une beauté qui n’élude pas le combat.

Même les décors les plus triviaux deviennent des scènes existentielles. L’évocation du bistrot n’est pas une simple peinture de genre nostalgique. C’est un « monde à part, triste aparté », un lieu où l’humanité se réfugie dans le cliquetis des « flipper » et le grésillement d’un « vieux poste de télé ». L’auteur y capture l’âme des solitudes modernes avec une justesse qui fait mal.

Et puis, il y a ce moment de génie dans Papier buvard, où le processus créatif, fait de « Fautes, ratures », est interrompu par la soudaine collision d’un « rossignol » sur la baie vitrée. L’image est fulgurante. Soudain, le monde extérieur, sauvage et libre, vient se cogner à la cage de verre de l’écriture. Le poète, enfermé dans son labeur, « voit l’extérieur et ma liberté ». C’est tout le drame de l’artiste résumé en une scène.

Ne vous y trompez pas, derrière les thèmes de la nature et de l’amour, le véritable sujet de ce livre, c’est le langage lui-même. Exutoire en est le manifeste. C’est un poème-rasade, un débit incontrôlable qui célèbre et questionne la matière première du poète : « Des mots, toujours des mots ! ». « Des mots qui piquent/ Et poétique. / De simple mots, / Quelques grands mots, » Djenidi désacralise et resacralise dans la même respiration. Il reconnaît la vanité potentielle des mots (« rien que des mots ») tout en affirmant leur puissance fondamentale.

Cette quête du verbe culmine dans une interrogation spirituelle. Dans Flora, il demande :

Et la beauté m’appelle,

Quand le divin m’interpelle !

Suis-je la vie ? Dans toute sa poésie ?

La réponse n’est pas donnée, elle est vécue dans l’acte d’écrire. Jusqu’à cette confession troublante de Métamorphose : « Je suis un saint aussi malsain que le divin ! ». Voilà une formule qui claque comme un étendard. Elle résume à elle seule l’ambition de cette poésie : embrasser la contradiction, chercher le sacré dans les zones troubles de l’être.

Et Cetera s’achève sur Oblation, un poème dur, sans fard, qui révèle « l’enfant de Malchance, Privé d’innocence ». La blessure originelle est ici racontée avec une brutalité glaçante :

Quand les gamins jouaient,

Je me faisais frapper.

Habitué au coup,

assidu comme un toutou.

Pire est la résignation intériorisée : l’enfant se convainc que cette douleur était « bien normal » et « bien méritée ». De cette crucifixion intime naît le salut. Acculé dans « le coin du mur », il découvre « l’azur des autres contrées » et trouve son arme absolue : l’imagination. Pour « fuir l’horreur », il se met à « danser, dans la nuit en secret » et, surtout, à réciter « à tue-tête, de jolis poèmes sur des airs de fête ». Cette clé de voûte sombre de l’édifice révèle la source de cette écriture qui cherche à la fois à panser et à révéler. La poésie n’est plus un simple choix esthétique ; elle est une cicatrice et un chant de guerre, une oblation où l’on offre sa douleur pour en faire une liturgie personnelle.

Et Cetera n’est pas un doux bain de poésie. C’est un miroir brisé tendu vers soi. En refermant ce livre, on comprend que chaque vers, chaque interrogation sur les mots, chaque recherche de beauté est irriguée par cette source première : la nécessité vitale de transformer le plomb de la souffrance en l’or fragile d’un « poème de printemps ». C’est un premier recueil qui possède la force et l’audace des œuvres nécessaires. On lui pardonne tout, les raideurs comme les excès, devant l’authenticité criante de sa voix. Hadlen Djenidi est un auteur à suivre, absolument.

Hadlen Djenidi, Et cetera… Poèmes et proses, 2023, Write Editions.

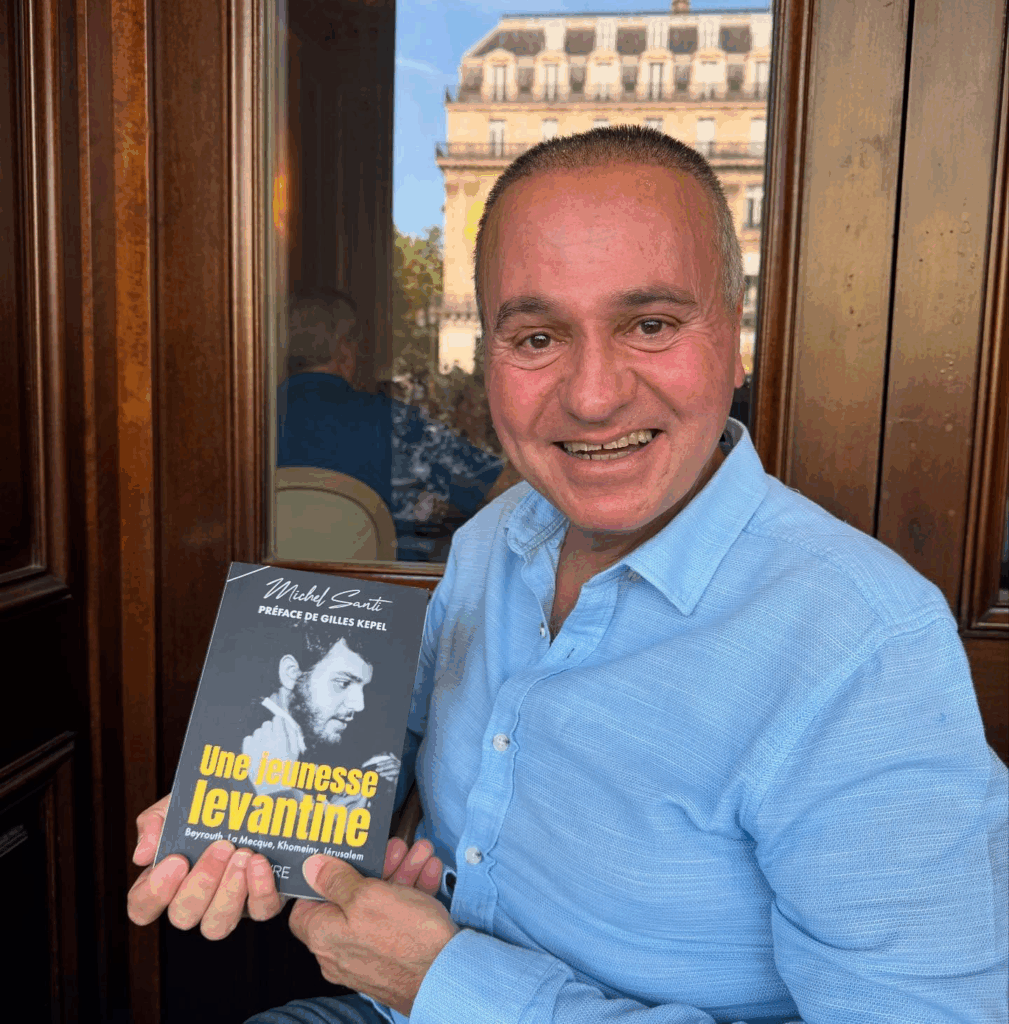

Tribune juive a adoré « Une jeunesse levantine » de Michel Santi

Jérôme Enez-Vriad a lu « Une jeunesse Levantine » de Michel Santi

Jérôme Enez-Vriad a lu « Une jeunesse Levantine » de Michel Santi

Certains livres laissent sans voix tant ils estomaquent. Une jeunesse levantine en fait partie. Michel Santi offre une fresque vigoureuse et riche d’expériences. À lire toute affaire cessante.

Nulle mémoire objective de la guerre au Liban n’existe. Chacun aura son récit et en fera une histoire personnelle. L’exhumation de la presse internationale de l’époque n’est d’ailleurs pas suffisante pour comprendre ce qui s’est initialement passé entre les banlieues chrétiennes et les camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth. Et pourtant ! C’est bel et bien ici que tout commence.

Mémoire d’une genèse

Dimanche 13 avril 1975. Liban. Beyrouth. Nous sommes à l’aube d’une guerre désormais célèbre. « Un dimanche que tout enfant des années 1970 aurait tranquillement passé à rendre visite à sa grand-mère et à ses cousins […] Un dimanche que les adultes auraient naturellement passé à boire du café turc, à fumer des cigarettes, après le long déjeuner familial […] Un dimanche où tout semblait suave, intouchable, complice, éternel. » * Ce dimanche est désormais connu comme celui du massacre inaugural de la guerre civile libanaise qui aura préfiguré – nul ne peut le nier aujourd’hui – le grand affrontement entre l’islam et la chrétienté que nous sommes en train de vivre.

La trame du livre de Michel Santi s’articule en premier lieu autour des religions, puisque les deux sources de la guerre civile libanaise sont le multiculturalisme et, précisément, les religions. Inch Allah… Si Dieu le veut… Allah Akbar… Gloire à Dieu… sont aujourd’hui encore autant d’incantations quotidiennes du monde Levantin. Dès lors que l’omniprésence religieuse ne permet plus une distance sociale et morale face au sacré, plus aucun recul objectif n’est possible ; ainsi les religions sont-elles aujourd’hui devenues le reflet de ce qui se passe au Liban (mais aussi au Proche-Orient) depuis un demi-siècle.

Au commencement

Nous sommes le 20 mai 1975. « Quelques jours plus tard, je vois mon père venir au collège me récupérer dans ma classe : » Dis au revoir à tes copains, tu ne les reverras peut-être jamais « . Ce fut le cas. » Direction l’Arabie saoudite où le père de Michel Santi vient d’être nommé attaché de presse auprès de l’ambassade de France à Djeddah. En résulte un choc de la solitude aggravé par une stupeur affective, puisque la mère de l’auteur est restée au Liban. S’ensuivent alors une demi-douzaine de chapitres captivants sur l’islam, ses nombreux points communs avec le christianisme, et une rencontre à La Mecque du très jeune Michel avec Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, frère du roi Fahd et lui-même futur roi. Mais il est préférable de ne pas tout dévoiler afin de laisser au lecteur le plaisir de sa découverte.

Suite à la prise de conscience de l’hypocrisie malsaine d’un père le corsetant loin de sa mère, Michel décide d’aller retrouver celle qui lui manque plus que tout. Mais comment ? Le Liban implose chaque jour davantage… Deux mille kilomètres séparent Beyrouth de Djeddah… Les accès aériens sont fermés… Le désert d’Arabie impraticable… Reste éventuellement les voies maritimes. L’odyssée racontée ici sur deux chapitres prend toute son envergure si l’on réalise qu’elle est vécue par un très jeune adolescent soucieux de prendre sa vie en main alors que tout se délite autour de lui.

Iliade des temps modernes

Les routes levantines qu’emprunte Michel Santi posent le décor d’une Iliade des temps modernes. Il y aura la découverte des Orgues de Staline, lance-roquettes soviétiques chargés sur des rails de lancement. « Mes collègues miliciens m’apprennent que ces BM-13 Katyusha avaient terrifié les Allemands pendant la seconde guerre mondiale. […] Deux camions sont là, disposés sur la crête, sur un terrain plat, prêt à cracher 16 roquettes en une valve de 7secondes. » Le périple se poursuit en gravissant la colline du Thym, « nom poétique pour une région hautement stratégique, point de passage obligé depuis Beyrouth, vers la montagne du Metn, par-delà les autres vallées », là où se trouvait des camps palestiniens transformés en forteresse. « Ces camps jumeaux était perçus comme une tache monstrueuse, une injure, une humiliation, sciemment brandie par l’OLP au nez et à la barbe des Chrétiens. »

La colline des sacrifiés est aussi une des routes empruntées. Il s’agit d’un des chapitres illustrant le mieux cette redoutable guerre civile, avant la rencontre de l’auteur avec Massoud, puis celle avec Abou Hassan, tout aussi passionnante que la précédente et les suivantes, fussent-elles relatives à des hommes dont l’influence géopolitique sera pour le moins discutable, tel le tristement célèbre Rouhollah Moussavi Khomeiny. « L’iman Khomeiny et moi ne sommes qu’à quelques centimètres. Aucune présentation n’est faite. Nous nous retrouvons tous les trois, Khomeiny, Iskandar et moi, assis en couturier, en rond autour d’une dizaine de petits plats garnis de nourriture manifestement orientale. » Il faut réaliser que le dialogue qui s’engage alors est celui d’un adolescent de quinze ans avec le plus célèbre Iman du monde.

« Ces paroles de Khomeiny sont, pour moi, étranges à plus d’un titre. Je ne sais pas qui est ce personnage âgé, au visage buriné, au charisme indiscutable, qui semble inspirer tant de respect à Iskandar. J’ai bien sûr suivi aux actualités les déboires du Shah, vu les manifestations et les protestations massives de son peuple qui semblait ne plus vouloir de lui. En réalité, je ne comprends pas les paroles de ce religieux face à moi, car je ne connais pas encore ses ambitions. » Plus loin : « Levant la tête, je constate qu’il me lance [Khomeiny] un regard enflammé, il semble à la fois étonné et fasciné, avant de subitement se lever et demander à Iskandar de le suivre dans le couloir. Celui-ci revient quelques minutes plus tard, et me demande si je consens à passer l’après-midi avec l’imam qui souhaite mieux me connaître. » Et puis cette phrase sans doute prophétique du futur ayatollah : « Vous, les Français, prétendez votre Révolution universelle, mais c’est la nôtre, en Iran, qui le sera. »

Un texte passionné

« Ce qui se passe à Jérusalem, à l’échelle de cette petite ville, se répercute de manière exponentielle dans le monde entier. Il faut avoir connu Jérusalem pour comprendre comment cette ville, si petite, concentre tant de croyances. Jérusalem exige l’honnêteté de reconnaître que cette terre ne sera jamais que juive, que chrétienne, que musulmane. Elle est tout cela à la fois. » C’est ici, cœur vibrant de l’ancienne Sion, que s’achève le récit de Michel Santi, après nous avoir plongé dans la réalité de lieux qu’il découvre avec leurs contradictions et leurs déchirures. L’immersion est totale. L’auteur se livre, il note les détails, son sens de la formule fait mouche au format d’un témoignage avec plusieurs niveaux de lecture : à la fois récit, essai autobiographie, mais aussi dimension initiatique qui s’impose comme le berceau d’une émancipation pour le lecteur. Sept années d’une vie époustouflante et transgressive. Un texte passionné pour une lecture passionnante. Sans oublier l’amour. Une jeunesse levantine raconte aussi les amours naissantes et la découverte du véritable sel de l’existence. A lire impérativement. Parce que c’est formidable. Tout simplement.

* Les passages en italique sont extraits du livre.

Jérôme Enez-Vriad

© Novembre 2025 –Esperluette Publishing & Bretagne Actuelle

Une Jeunesse Levantine

Un (formidable) récit autobiographique de Michel Santi

Préface de Gilles Kepel

Éditions FAVRE

271 pages – 20,00 €

« La Limite de Hayflick » de Nicolas Gorodetzky : de la belle ouvrage, percutante !

Nicolas Gorodetzky, La limite de Hayflick

Nicolas Gorodetzky, La limite de Hayflick

Nicolas G. n’en est pas à son coup d’essai. Ce thriller passionnant et bien découpé, qui mêle mythe de la vie éternelle, savant éthique et mafias diverses, est son sixième roman. Médecin pneumologue, ex-urgentiste, musicien de rock (groupes Weekend Millionnaire de 1978 à 1991, Dr Rock and the Famous Merengo), manageur médical de la sécurité (coupe du monde de foot 1998, du rugby 2007, Euro 2016 de foot) – et père d’un fils adulte, Yan et d’une fille Nathalia – ce touche-à-tout dynamique réussit à vivre à cent à l’heure sans pourtant se disperser. Comme les aventuriers (ou les chats) il a eu plusieurs vies et sublime son expérience dans ses fictions.

Imaginez : la science a découvert que les cellules humaines peuvent se diviser jusqu’à un certain point limite. Le microbiologiste américain Leonard Hayflick l’a montré en 1965. Cette sénescence réplicative pourrait être contrée si – et là on aborde le domaine de la fiction – l’on découvrait comment manipuler les télomères, ces capuches des brins d’ADN qui permettent la réplication. Dans le roman, un savant l’a réussi, ouvrant la voie à la vie éternelle des cellules. Malheureusement les bonnes cellules comme les mauvaises (par exemples les cancéreuses). Mieux : le savant a réussi à sélectionner les bonnes cellules. Dilemme : offrir cette découverte à l’humanité, ou la taire ? Car des questions éthiques se posent aussitôt : si chacun peut vivre éternellement (ou du moins très très longtemps), qu’en est-il de la démographie galopante, des ressources limitées, de la pollution inhérente à un excès d’humanité ? Dès lors, cette découverte engendrera-t-elle de la contrainte sur le le fait de donner naissance à des enfants ? Sera-t-elle réservée aux riches et aux puissants ? Utilisée à de mauvaises fins de chantage ? Vaste abîme de réflexion… Ce pourquoi le professeur « disparaît ».

Sauf que les mafias diverses, agissant pour le compte de commanditaires puissants, dont la paranoïa permet de croire qu’ils s’entendent pour régenter la planète, veulent mettre la main sur la découverte. Elle est contenue dans une petite clé USB cousue dans une couture du pantalon du savant, protégé par une légion « d’amazones », des femmes initialement kurdes, en guerre ouverte contre l’obscurantisme islamiste, mais qui ont agrégé autour d’elles toutes les dominées qui veulent résister à la puissance du mâle.

Il se trouve que le savant a une fille qui termine médecine. Ida doit encore soutenir sa thèse et officie comme interne au grand hôpital de Stockholm, ville où justement notre héros, Stanislas Verlaine, déjà rencontré dans les romans policiers précédents, se remet d’un choc amoureux, sa femme chérie étant morte, le laissant orphelin une fois de plus après la perte de sa mère étant enfant. Devant se mettre au vert après ses déboires avec le Mandarinia, où il a fait ami avec les abeilles, il a décidé de se perfectionner en criminologie dans le master spécialisé internationalement reconnu de l’université suédoise. Pour cela, il se fait héberger par sa tante, qui a épousé un Suédois aujourd’hui décédé, et qui habite une grande maison avec jardin dont une serre exotique où elle cultive des fleurs et élève des abeilles (ces petites bêtes joueront un rôle dans le thriller). Elle loue le sous-sol aménagé en studios à des étudiants. Il y a là Ida, mal fagotée et enlaidie, souvent de garde de nuit, et Erik, beau footeux suédois grand, beau, musclé, etc. Stan se lie d’amitié avec lui.

Mais il cherche un complément de revenus à sa maigre bourse universitaire et Erik lui parle d’un petit boulot que lui a proposé Ida récemment. Il ne convient qu’aux beaux gosses, jeunes et bien faits. Suspense. Suit alors un chapitre délicieux d’érotisme aux limites, sans jamais dépasser la bienséance. Les Suédois ont la réputation depuis la fin des années soixante d’être spécialistes du plaisir des corps. Un comte et sa comtesse convient à des dîners privés dans leur manoir suédois des riches âgés triés sur le volet, afin de leur faire goûter les désirs. Ils engagent pour cela une « reine » et un « roi » appelé le Phoenix, jeunes beaux, etc. pour s’exhiber en dévoilant lentement leurs corps, et se caresser, sans aller plus loin. Ce qui compte est la montée du désir, pas l’explosion, qui deviendrait pornographique. Après Le dieu du football, ce chapitre étonnant et, avouons-le, captivant tant il renverse les règles habituelles du jeu érotique, le lecteur plonge brutalement dans l’action.

Un commando lourdement armé fait irruption dans le manoir lors d’une soirée mensuelle, à laquelle Erik a décidé de ne pas participer, malgré Ida. Car Ida s’est révélée à Erik et son apparence habituelle n’est pas sa vraie nature. Erik en a été surpris, vexé ; bien que progressivement amoureux, il s’est éloigné pour y réfléchir. Tous les présents à la soirée sont tués, sauf trois filles qui ont pu se cacher, et deux autres enlevées – dont Ida.

Stan, dont les « exploits » s’étalent sur le net, est convié par le chef de la police à venir les épauler, car il a souvent des intuitions hors des procédures et connaît mieux que les autres Ida et Erik, qui lui a décrit le milieu. Un mystérieux sigle, TTAGGG, a été dessiné au sang sur un miroir ; une victime a commencé à écrire « Beati V » avant de mourir. Ce sont des signes que comprennent les initiés. Commence alors un jeu du chat et de la souris avec les tueurs sans scrupules, qui tiennent à ne laisser derrière eux rien ni personne, afin de lessiver toutes traces pouvant remonter à leurs commanditaires. Tout s’accélère, haletant, en chapitres courts. De la belle ouvrage, bien écrite, percutante.

Nicolas Gorodetzky, La limite de Hayflick, 2025, éditions Yanat, 249 pages, €20,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

« Sans excuse » un roman puissant de Christian Brûlard avec des portraits sociologiques à la Balzac

Christian Brûlard, Sans excuse

Christian Brûlard, Sans excuse

Tout part d’une querelle banale entre frères. Sylvain, 17 ans, brute plutôt fruste, dragouille une meuf maladroitement tandis que son petit frère, Fabien, 11 ans, le tanne pour aller se défoncer aux autos tamponneuses. Une gifle part, retentissante, qui marque la joue encore le lendemain. Tout commence avec ce geste, une rupture tragique due à l’incompréhension réciproque. C’est qu’on ne fait guère attention à l’autre dans ce petit milieu breton ouvrier où les traditions et les convenances comptent plus que l’humain. Fabien est blessé, outré, humilié. Son père défend son fils aîné et trouve normal qu’il le « corrige » comme lui-même a été « dressé » par son père ; sa mère, qui pourrait compatir, se tait, elle préfère le silence des agneaux qu’on mène à l’abattoir, destin des femmes tradis face aux mâles.

Cette injustice absolue fonde la rage au cœur de l’enfant. Brusquement, à un âge où l’adolescence pointe ses hormones, où l’entrée en sixième émancipe de la famille, Fabien décide qu’un jour il se vengera. Cette passion mauvaise incruste en sa chair et en son âme sa « résilience ». Il va quitter le foot, ce jeu de gamins, pour s’inscrire à la musculation et au taekwondo, tout en poursuivant la natation parce que son frère déteste l’eau. Étrange pour un garçon si jeune de vouloir se renforcer, l’envie n’en vient en général que lorsque les muscles poussent, vers 13 ans et qu’alors l’apparence compte. Faut-il détecter en tout trop jeune garçon musclé le symptôme d’un mal intérieur, d’une angoisse qui noue le ventre en dessinant les abdominaux ?

L’histoire suit le destin non écrit de Fabien. Seule sa grand-mère Eugénie l’aime, de la façon inconditionnelle dont les parents devraient aimer leurs enfants. Mais elle est vieille, croyante, et ne remplace pas un père. Elle tente de faire lire quelques livres à Fabien, mais celui-ci est d’un tempérament plutôt pratique, manuel, que toute réflexion intellectuelle rebute. Avec ses handicaps, il n’est pas un héros. Il a du mal à l’école mais, comme au sport de combat, il s’accroche. Il tangente toujours la moyenne, jusqu’au bac. Malgré sa rancœur, il a des amis et, passé 15 ans, des amies. Il se compose peu à peu un carré de fidèles dont deux depuis la maternelle. Il garde un enfant handicapé, Benjamin, voisin de sa grand-mère, pour que Florence sa mère puisse avoir du temps pour elle et une vie de femme. Les parents d’Antoine, rencontré au lycée, vont lui ouvrir l’esprit et l’aider à choisir sa voie ; ils faut dire qu’ils sont de vrais parents, attentifs et aimants. Il fera un IUT de maintenance industrielle, puis une licence, avant de suivre une formation continue pour obtenir le titre d’ingénieur.

Mais ce ne sera pas sans péripéties. Dont la principale intervient tout à la fin du chapitre VIII, page 157. Ne pas en dire plus.

Dans ce premier roman, Christian Brûlard a tenté de mettre toute son expérience, acquise comme Breton d’adoption (à 11 ans), par une inscription très jeune en escrime, par sa vocation d’écrivain « nègre » pour politiciens en mal d’inspiration (ce que l’IA fera désormais plus vite), par sa fréquentation des écoles de commerce et des entreprises. Il s’en est conforté, mais parfois aussi perdu, tant vouloir en faire trop est l’ennemi de faire bien : « TROP, voilà l’accroc » énonce-t-il d’ailleurs p.133. S’il joue avec les mots et a des trouvailles heureuses (fabulette, chimistre, contagionnée), il en est d’inutiles lorsqu’existent déjà des mots précis (renominalisation au lieu de nouveau nom, déplaisance au lieu de déplaisir, extremum au lieu d’extrême…). Quant à certaines expressions, comme « accostent les vacances de Noël », elles sont inadéquates à la langue : n’accostent que des objets matériels (côte, bâtiment, personnage). Des phrases ressortent alambiquées de ne pas faire simple, tout simplement : « Tellement son discours s’alignait à coller aux espérances de l’espérée que l’inévitable rapprochement ultérieur avec l’évidence, créait déception et rancune, toutes dimensions du désarroi qui précède une rupture fraîchement provoquée » p.72 ; ou encore : « Antoine, moins holistique, y lit un espace à géométrie variable [avec des « s » inappropriés] dont les courses variées des pièces engendre une abscisse désordonnée et une ordonnée en forme d’abcès » p.97 ; ou toujours : « Élevée dans l’idée baroque d’une dot endogène prolongée par un mariage prestigieux, la mère de Chantal conclut une union évidée avec un officier de Marine, amèrement contingentée dans sa seule perspective marchande » p.147 (ouf !). Jouer avec les mots ne signifie pas se jouer du lecteur. Flaubert « gueulait » ses phrases avant de les accepter pour publication. Notons quelques erreurs à corriger comme, dans la même page 161, Pôle emploi et ANPE, dont le premier a remplacé l’autre en 2008… avant de devenir France Travail en 2024. Et p.258 le titre de l’ouvrage commis par Napoléon III, Extinction du paupérisme (et pas « de la paupérisation »). Je sais que les auteurs acceptent mal qu’on trouve des défauts à leur « bébé », mais je considère qu’une véritable critique doit être bienveillante, constructive et inciter à faire mieux. Un resserrement sur l’histoire et un toilettage du style assurerait incomparablement plus de puissance au livre.

Car il reste avec Sans excuse un roman puissant avec une histoire qui se tient, des personnages approfondis, des portraits sociologiques précieux à la Balzac – tout ce qui fait un véritable écrivain. Le lecteur est vite captivé, malgré les jeux de mots permanents, touché par le jeune Fabien qui s’accroche et s’endurcit, effaré par cette famille dysfonctionnelle qui produit du tragique par construction, édifié par le jeune adulte enfin stabilisé.

Un livre à lire et à recommander.

Christian Brûlard, Sans excuse, 2025, La route de la soie éditions, 385 pages, €25,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Le second roman de Malédicte « La Sphère » – de la science-fiction !

Bretagne actuelle recommande vivement « La limite de Hayflick » de Nicolas Gorodetzky

La limite de Hayflick renvoie à l’un des plus anciens mythes de l’humanité : l’Épopée de Gilgamesh. Si l’homme veut toucher l’immortalité, doit-il l’envisager ici-bas ou ailleurs ? La réponse des Anciens est sans appel : l’immortalité d’une personne elle-même n’est pas envisageable, mais celle de ses traces : actes, œuvres, gestes par lesquels elle aura marqué l’histoire, est le lot commun de tout immortel. La limite de Hayflick atteste du contraire : la vie éternelle ici-bas sera (peut-être) bientôt envisageable.

La limite de Hayflick renvoie à l’un des plus anciens mythes de l’humanité : l’Épopée de Gilgamesh. Si l’homme veut toucher l’immortalité, doit-il l’envisager ici-bas ou ailleurs ? La réponse des Anciens est sans appel : l’immortalité d’une personne elle-même n’est pas envisageable, mais celle de ses traces : actes, œuvres, gestes par lesquels elle aura marqué l’histoire, est le lot commun de tout immortel. La limite de Hayflick atteste du contraire : la vie éternelle ici-bas sera (peut-être) bientôt envisageable.

En guise d’introduction

Afin de bien comprendre les subtilités médicales du roman, quelques brèves explications s’imposent au sujet de la limite de Hayflick qui, au-delà d’un excellent un titre, est avant tout un phénomène biologique évoquant le nombre de fois qu’une cellule humaine normale se multiplie avant d’arrêter sa fragmentation. Plus exactement, le biologiste américain Leonard Hayflick a démontré en 1961 qu’une population cellulaire humaine se divise entre quarante et soixante fois lors d’une culture avant d’entrer en phase de sénescence. Cette découverte réfuta l’affirmation d’un autre biologiste de renom, le prix Nobel Alexis Carrel, selon lequel les cellules saines seraient immortelles. Le concept de la limite de Hayflick pose ainsi les bases explicatives du vieillissement humain.

Mardi 29 avril 2025

Stanislas Verlaine s’installe à Stockholm afin de suivre un cursus universitaire de master en criminologie. Erik et Ida sont ses colocataires. Avec le premier il développe une amitié sportive ; Ida est en revanche davantage taciturne et moins disponible. Le début du roman illustre la vie ronronnante, néanmoins distrayante, et parfois peu banale de Stanislas. Ses rencontres, pour le moins libertines, légitimisent le mot « jouissance » venant du latin Gaudere qui signifie « joie ». Mais où est la joie lorsque le corps s’expose avant le cœur lors de plaisirs éclair et multiples ? Stan n’apprécie guère être regardé comme un objet à posséder que l’on jette après usage. La violence sadomasochiste. La pornographie. Il suffit. A partir du neuvième chapitre, notre héros effectue un Retour sur la planète*, considérant avoir des activités plus conformes à ses aptitudes que celles auxquelles ils s’adonnent par soucis alimentaires ; ce qui mène le lecteur au mardi 29 avril 2025, veille de La nuit des tueurs*.

L’intrigue commence alors véritablement. Stanislas rassemble les éléments en sa possession et traque le secret d’un étrange acronyme : TTAGGG, jusqu’à en découvrir le sens : il s’agit des télomères à l’extrémité de nos chromosomes. Raconté ainsi, cela paraitra technique, il n’en est toutefois rien, au contraire, chaque éclaircissement est d’une simplicité passionnante. Au fil de chapitres courts, Nicolas Gorodetzky engage des situations qui laissent le lecteur imaginatif longtemps après avoir clôturé sa lecture. On s’enfonce dans l’histoire en sachant presque par avance ce qui nous attend, et pourtant ! l’on est chaque fois surpris avant d’être ballotté par des rebondissements sans ennui ; jusqu’au moment où la clef de l’énigme pénètre dans la serrure, page 184.

Et si tout cela était vrai

Plusieurs incontournables références nous reviennent en mémoire. Barjavel, bien entendu, avec Le grand secret ; également Le livres des crânes, de l’immense Robert Sylverberg ; mais aussi certains romans du maitre ès polar médical : Robin Cook. De la littérature, donc, mais pas seulement, car le livre de Nicolas Gorodetzky est en outre profondément musical, cadencé, rythmique, sans aucun temps mort. Les chapitres vont à l’essentiel au fil d’une accélération soutenue et addictive. Et puis ! Peut-être le plus intéressant. L’on découvre ce qu’est l’une des arborescences (possible) de la « médecine vers l’éternel ». Nul essoufflement donc. Au contraire. Le lecteur halète d’excitation à chaque fin de page en amorce de la suivante. Alors ! Faut-il lire La limite de Hayflick ? Évidemment. Parce que ce livre relève du mariage de la science et de l’imaginaire. Il déborde… Il rutile… Il bouillonne… Il ressemble à la vie, celle qui entretient son feu et renouvelle ses flammes, mais aussi et surtout celle qui passe de plus en plus vite à mesure qu’elle avance. N’oublions toutefois pas qu’il s’agit d’un roman. Et pourtant ! Si tout cela était vrai… Si l’Épopée de Gilgamesh s’avérait un jour prémonitoire.

* Les phrases en italique sont chacune tirées du titre d’un chapitre.

Jérôme ENEZ-VRIAD

© Octobre 2025 –Esperluette Publishing & Bretagne Actuelle

La limite de Hayflick, un roman de Nicolas Gorodetzky aux éditions Yanat – 249 pages – 20,00 €