Valérie Fauchet, la voyance expliquée autrement

Valérie Fauchet, la voyance expliquée autrement

Une médium passe aux aveux

Une médium passe aux aveux

par

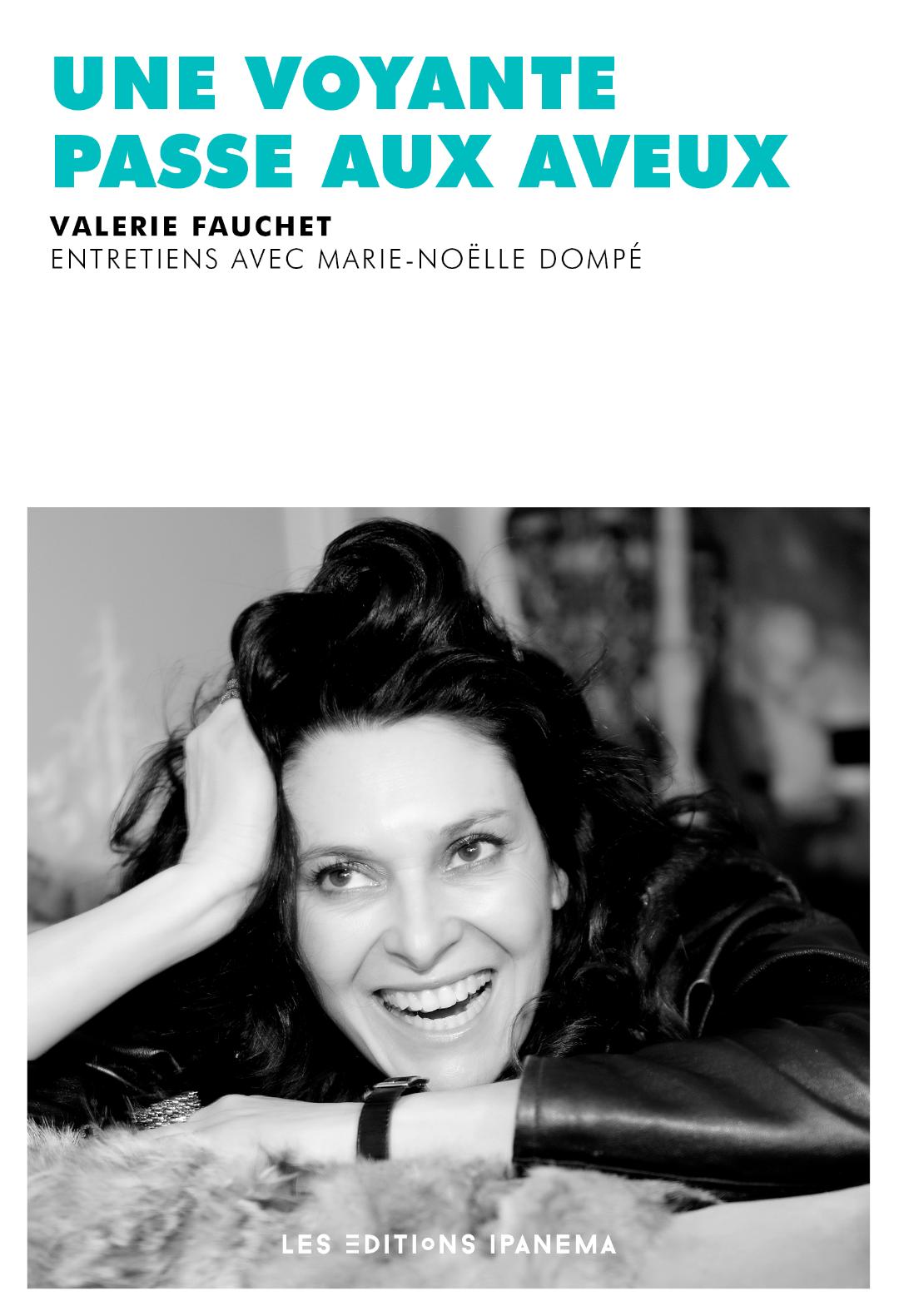

parValérie Fauchet publie l’intrigant Une voyante passe aux aveux

Depuis la Pythie de Delphes jusqu’à la très médiatique Elisabeth Tessier, en passant par Nostradamus, l’art divinatoire n’a cessé de fasciner (ou parfois de rebuter) les humbles mortels.

C’est sans doute pourquoi, aujourd’hui, des magasins ésotériques aux librairies généralistes, la bibliothèque de la voyance a pris des proportions énormes, permettant à tout un chacun, adeptes et curieux, de découvrir toutes sortes de connaissances, conseils et astuces que ne manquent pas d’offrir des auteurs jamais en manque d’imagination.

Justement, l’une d’entre elles, Valérie Fauchet, livre une étonnante confession sur sa manière de vivre ce don et sur ses expériences de vie les plus intimes. Plus que de simples explications sur l’art de la divination – et bien plus qu’un énième manuel commercial -, ce livre retrace avant tout un remarquable parcours de femme, d’autant plus captivant qu’il est rédigé avec une authentique franchise.

Une démarche sérieuse

Le récit de Valérie Fauchet a été recueilli lors d’un entretien avec Marie-Noëlle Dompé, ancien magistrat, qui l’a questionnée sans jamais la ménager. Le duo est pour le moins surprenant, puisque, en quelque sorte, Marie-Noëlle Dompé y tient lieu de garante d’une certaine rationalité, face à une femme que beaucoup réduiraient à son simple statut de « voyante », donc de personne totalement irrationnelle.

Or, c’est tout l’inverse ; ces deux femmes, qui sont finalement des personnalités complémentaires, ont établi un dialogue harmonieux d’où émerge un condensé d’observations justes et fines sur le redoutable sujet du destin humain. De surcroît, dans cet échange, Valérie Fauchet n’apparaît pas seulement comme une voyante, mais avant tout comme une femme dotée de divers talents très affirmés, ainsi que d’un sens du réel qui éloigne d’elle toute accusation d’extravagance. Elle n’a d’ailleurs jamais fait de la voyance son métier. Tout le récit démontre sa volonté de « desorcelliser » la voyance, même si, évidemment, ses visions du passé, du présent et du futur, sont revêtues d’un mystère entier qu’il peut être difficile d’accepter ou même de concevoir.

La voyance comme cœur du récit

Car c’est précisément sur ce point que le livre est original. Valérie Fauchet n’incite personne, et encore moins le lecteur, à entrer dans son système de croyance(s) – si tant est que l’on puisse parler d’un véritable « système » ou de « croyances » bien définies, étant donné qu’elle ne se revendique d’aucune spiritualité qui la guiderait aveuglément dans sa vie. Elle se contente d’expliquer, dans le détail et avec sincérité, de quelle manière elle a découvert ce don, et comment celui-ci a évolué tout au long de sa vie. Elle ne consacre que quelques pages au déroulement d’une véritable séance de voyance que pourrait lui demander un proche, de sorte à mettre plus clairement en relief tous les « flashs » qui envahissent son quotidien, sans qu’elle cherche à les provoquer.

Ayant ainsi rejeté toute facilité, et donc toute visée commerciale, l’auteur confère à son propos une dimension de sérieux qui permettra au lecteur cartésien de s’intéresser à son livre, à défaut d’être peut-être convaincu par sa médiumnité.

Une vie de femme sensible et singulière

En effet, il y a le don de voyance qui constitue le cœur du livre, et qui sera peut-être remis en cause par beaucoup de lecteurs – tout comme il en convaincra d’autres -, mais il y a aussi, et surtout, le parcours de vie d’une enfant, d’une adolescente puis d’une femme, tour à tour épouse, mère, amante et… artiste. Du monde du cinéma à celui de la chanson, celle qui a étudié la littérature fait preuve depuis toujours d’une grande créativité. De la sorte, elle se révèle une femme accomplie par « elle-même », sans que la voyance ne vienne lui dicter un quelconque comportement qui la vouerait à la réussite.

Valérie Fauchet évoque les différents moments de sa vie avec une pudeur et une sensibilité qui nous font tantôt rire, tantôt pleurer. Le lecteur peut facilement s’identifier à certains drames qui ont marqué son existence, drames dont je ne révèlerai rien ici pour vous laisser découvrir une chaîne d’événements qu’il serait incongru de briser en y prélevant quelques épisodes. Prenons simplement plaisir à découvrir la vie complexe d’une femme hors norme, qui nous apprend à poser sur le monde, sans le juger, un regard bienveillant.

Si le destin de Valérie Fauchet semble intrinsèquement lié à ses énigmatiques aptitudes de clairvoyance, il n’en reste pas moins que la charge purement humaine du récit est aussi puissante que bouleversante. Quant à la charge plus « surnaturelle » de la narration, indissociable de la personnalité de l’auteur, j’invite chacun à se faire un avis… après lecture !

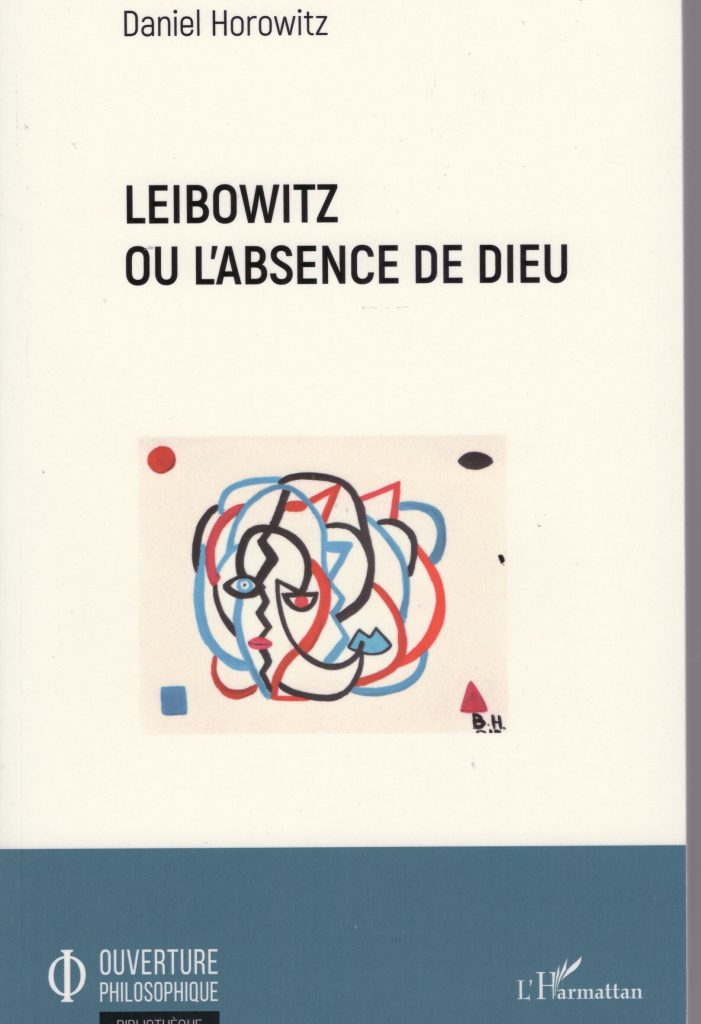

Le grand mérite du livre de Daniel Horowitz, est de nous restituer la présence de Leibowitz, dans sa recherche et ses engagements, parfois contradictoires: présence drue, exigeante, hostile à nous conforter dans l’idée humaine que nous nous faisons de notre bien, dans la facilité de nos interprétations qui tournent toujours à la fabrication de nouvelles idoles.

Le grand mérite du livre de Daniel Horowitz, est de nous restituer la présence de Leibowitz, dans sa recherche et ses engagements, parfois contradictoires: présence drue, exigeante, hostile à nous conforter dans l’idée humaine que nous nous faisons de notre bien, dans la facilité de nos interprétations qui tournent toujours à la fabrication de nouvelles idoles. Réécoutez ici l’émission « L’Etoile et le Jasmin » avec Valérie Fauchet interviewée par Maya Nahum : une très belle rencontre entre deux femmes lumineuses :

Réécoutez ici l’émission « L’Etoile et le Jasmin » avec Valérie Fauchet interviewée par Maya Nahum : une très belle rencontre entre deux femmes lumineuses :

Deux femmes, deux destins. Elles ne se connaissent pas, et pourtant il y a cet engagement singulier qui pourrait les rapprocher. Car elles sont à leur façon des ambassadrices de la vie, celle qui s’écrit en majuscule ; celle qui unit, réunit ; celle qui fait de l’instant un moment de bonheur.

Deux femmes, deux destins. Elles ne se connaissent pas, et pourtant il y a cet engagement singulier qui pourrait les rapprocher. Car elles sont à leur façon des ambassadrices de la vie, celle qui s’écrit en majuscule ; celle qui unit, réunit ; celle qui fait de l’instant un moment de bonheur.

L’auteur : Ingénieur de formation, Alain SCHMOLL a mené une carrière de dirigeant d’entreprises dans le BTP. Passionné par la lecture, il crée un blog littéraire, puis écrit son premier roman, La Tentation de la vague.

L’auteur : Ingénieur de formation, Alain SCHMOLL a mené une carrière de dirigeant d’entreprises dans le BTP. Passionné par la lecture, il crée un blog littéraire, puis écrit son premier roman, La Tentation de la vague.

L’Harmattan, Rue des Ecoles littératures présente

L’Harmattan, Rue des Ecoles littératures présente  Vanessa Springora est une auteure et réalisatrice française, actuellement directrice des éditions Julliard. Elle a récemment publié chez Grasset un récit autobiographique intitulé « Le Consentement », où elle raconte sa liaison avec l’écrivain Gabriel Matzneff alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Vanessa Springora est une auteure et réalisatrice française, actuellement directrice des éditions Julliard. Elle a récemment publié chez Grasset un récit autobiographique intitulé « Le Consentement », où elle raconte sa liaison avec l’écrivain Gabriel Matzneff alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Jacques Fiorentino écrit depuis l’âge de quatorze ans.

Jacques Fiorentino écrit depuis l’âge de quatorze ans.