Présenté comme « une utopie singulière », le livre de Vera Nova « La noble société de Bullford » a de quoi enchanter les lecteurs passionnés de science-fiction, de rêverie et de poésie. Derrière cette allégorie de la société humaine se cache une vision philosophique qui fait référence à Platon et à d’autres auteurs que cette écrivaine américaine fréquente depuis son plus jeune âge.

Présenté comme « une utopie singulière », le livre de Vera Nova « La noble société de Bullford » a de quoi enchanter les lecteurs passionnés de science-fiction, de rêverie et de poésie. Derrière cette allégorie de la société humaine se cache une vision philosophique qui fait référence à Platon et à d’autres auteurs que cette écrivaine américaine fréquente depuis son plus jeune âge.

Bonjour Vera Nova, vous êtes présentée comme une artiste complète, peintre, écrivaine et musicienne. Pouvez-vous nous parler de vous ?

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de m’avoir invité à réaliser cette interview peu commune et pour l’aimable attention que vous accordez à mon travail. Vos questions sont étonnamment réfléchies et stimulantes, contrairement à celles que les médias populaires posent d’habitude juste pour correspondre à leurs idées préconçues.

Qui suis-je? Je me pose cette question tous les jours, mais je n’arrive toujours pas à trouver une réponse cohérente. La géographie des endroits où j’ai dû me trouver dans mon existence n’est inscrite que dans mon esprit. Les lieux et les gens sont devenus méconnaissables, ils ont changé ou sont disparus.

L’un des moments les plus notables de ma vie qui m’a marquée pour toujours a été l’anniversaire de mes 6 ans. J’étais submergée émotionnellement comme jamais auparavant, ressentant un énorme chagrin, comme si je me trouvais sous les trombes d’un puissant orage. J’ai pleuré toute la journée. Je n’avais pas autant pleuré que depuis que j’avais eu quelques mois et j’ai fait paniquer ma mère. À la fin de la journée, quand j’ai enfin pu mettre des mots sur la raison de ma tristesse désespérée, j’ai dit très calmement: Regardez, je suis vieille, j’ai déjà 6 ans, et je n’ai toujours rien fait jusqu’ici. Je n’ai pas composé de bel opéra, je n’ai pas écrit de grands livres !!!

L’un des moments les plus notables de ma vie qui m’a marquée pour toujours a été l’anniversaire de mes 6 ans. J’étais submergée émotionnellement comme jamais auparavant, ressentant un énorme chagrin, comme si je me trouvais sous les trombes d’un puissant orage. J’ai pleuré toute la journée. Je n’avais pas autant pleuré que depuis que j’avais eu quelques mois et j’ai fait paniquer ma mère. À la fin de la journée, quand j’ai enfin pu mettre des mots sur la raison de ma tristesse désespérée, j’ai dit très calmement: Regardez, je suis vieille, j’ai déjà 6 ans, et je n’ai toujours rien fait jusqu’ici. Je n’ai pas composé de bel opéra, je n’ai pas écrit de grands livres !!!

Ce comportement pourrait sembler normal ou non pour une très jeune enfant très timide comme je l’étais à cette époque – certaines personnes pourraient même dire que j’étais autiste –, mais lorsque je regarde en arrière, j’ai la ferme conviction qu’en désespoir de cause certaines personnes peuvent être émotionnellement habitées par ce sentiment écrasant et accablant sur elles-mêmes lorsqu’elles cherchent le moyen d’exprimer leur personnalité.

Alors que nous sommes encore de très jeunes nouveaux arrivants sur cette planète, l’expérience que nous avons de cette vie nous bouleverse. Ces premières impressions profondes deviennent vagues et peuvent même être oubliées avec l’âge. Le sens profondément inné de soi est remplacé par des lieux communs étroitement collés à notre personne. Nous commençons à imiter le comportement des autres, avant même d’apprendre à connaître notre personnalité et avant que notre moi personnel inné ne devienne désorienté ou se perd. Notre société humaine suit narquoisement les modèles conventionnels de comportement et les habitudes afin d’imiter les prototypes, les règles, l’attitude et les lois artificielles de l’organisation de notre société sibylline. Cependant, notre esprit inné est unique et il ne meurt jamais vraiment.

J’ai fréquenté plusieurs écoles prestigieuses de sciences, des écoles d’art et même des cours de ballet classique dans une école très exigeante. Cependant, je me suis vite rendu compte que j’étais soumise à des conventions établies avec des règles restrictives que je ne pouvais pas comprendre. Je n’avais pas la tête à ça… J’étais très frustrée, ne pouvant obtenir de véritables compétences pouvant m’aider à explorer mes capacités innées, ni à découvrir les réponses de base sur la nature du monde, je sentais qu’il ne me restait plus que le moyen de chercher mes propres sources d’éducation. Depuis que je suis très jeune, j’ai trouvé dans les livres de littérature classique ou dans les écrits philosophique les moyens pour m’aider à penser par moi-même. À partir de l’âge de 11 ans, j’ai commencé à étudier les philosophes grecs peu connus tels que Héraclite et Protagoras, et acquérir des connaissances précieuses à partir de notes anciennes décrivant les pouvoirs colossaux de la nature comme le flux et les limites inévitables. Des livres rares de l’Antiquité aux penseurs et scientifiques postmodernes les plus innovants, en particulier Werner Heisenberg et sa découverte sur « l’effet » de l’observateur semblent avoir développé la compréhension la plus fondamentale de la nature du flux et des limites de nos perceptions.

J’ai fréquenté plusieurs écoles prestigieuses de sciences, des écoles d’art et même des cours de ballet classique dans une école très exigeante. Cependant, je me suis vite rendu compte que j’étais soumise à des conventions établies avec des règles restrictives que je ne pouvais pas comprendre. Je n’avais pas la tête à ça… J’étais très frustrée, ne pouvant obtenir de véritables compétences pouvant m’aider à explorer mes capacités innées, ni à découvrir les réponses de base sur la nature du monde, je sentais qu’il ne me restait plus que le moyen de chercher mes propres sources d’éducation. Depuis que je suis très jeune, j’ai trouvé dans les livres de littérature classique ou dans les écrits philosophique les moyens pour m’aider à penser par moi-même. À partir de l’âge de 11 ans, j’ai commencé à étudier les philosophes grecs peu connus tels que Héraclite et Protagoras, et acquérir des connaissances précieuses à partir de notes anciennes décrivant les pouvoirs colossaux de la nature comme le flux et les limites inévitables. Des livres rares de l’Antiquité aux penseurs et scientifiques postmodernes les plus innovants, en particulier Werner Heisenberg et sa découverte sur « l’effet » de l’observateur semblent avoir développé la compréhension la plus fondamentale de la nature du flux et des limites de nos perceptions.

J’ai compris que l’esprit profond de Heisenberg contemplait continuellement la nature du monde et reprenait délibérément et intuitivement la réflexion là où les anciens pionniers Héraclite et Protagoras l’avaient menée.

Si nous voulons comprendre d’une manière ou d’une autre que le monde est une merveille de changement instantané par le biais de la métamorphose, où rien ne peut rester immobile, nous devons suivre Heisenberg qui montre que les lois les plus gigantesques de la nature du flux et des limites ne disparaissent pas, même dans des laboratoires très éloignés des conditions naturelles.

Cependant, j’ai été stupéfaite de voir que les pensées fondamentales des plus grands philosophes anciens ne figuraient nullement dans l’enseignement postmoderne, dans la recherche et n’étaient généralement même pas mentionnées parmi les sciences, n’y étant pas admises et souvent mal comprises.

Cependant, j’ai été stupéfaite de voir que les pensées fondamentales des plus grands philosophes anciens ne figuraient nullement dans l’enseignement postmoderne, dans la recherche et n’étaient généralement même pas mentionnées parmi les sciences, n’y étant pas admises et souvent mal comprises.

J’ai pensé que les pouvoirs de la nature tout à fait inévitables du flux, énoncés initialement par le grand sage Héraclite, comme étant la loi de toutes les lois, seraient placés dans le fondement même de l’apprentissage général. Les lois, les règles et les structures artificielles très diverses, aussi artificiellement restreintes soient-elles, sont absolument inséparables des pouvoirs du flux et échouent lamentablement si elles ne s’adaptent pas pour être en phase avec un changement sans fin.

Le flux et les limites sont les « opposés » de base qui engendrent de nouvelles conditions et créent sans fin de nouvelles existences. Héraclite décrit la nature comme des « opposés » controversés dans son style poétique très vif. Tout peut exister à travers des changements à l’intérieur et à l’extérieur.

Alors que je réfléchissais davantage aux limites que nous détestons tous autant, j’en suis venue à réaliser que les limites ne sont pas notre malédiction, mais que, dans leur nature, toutes sortes d’obstacles façonnent profondément chaque événement, chaque condition et chaque être vivant, semblables à des ciseaux sculpteurs éphémères mais puissants. De la création d’une grâce et d’une beauté fascinantes à de grandes destructions, nous vivons dans le monde de la création imparable. Si nous n’avons pas de limites et pas d’obstacles, nous n’aurions pas de formes et donc, comme je l’écrit, aucune sorte de frontières protectrices. Sans les limites, la création se seraient fondu dans les pouvoirs impensables du flux comme de minuscules morceaux de sucre dans une tasse de thé très chaud. Sous n’importe quelle forme, qu’elle soit la plus remarquable et la plus évoluée, il est probable que nous ne sentions jamais, que nous ne voyions, n’entendions, ne touchions ou ne comprenions jamais chaque partie ou l’ensemble et cela durant toute notre existence.

Bien que répondant à certaines de mes questions par moi-même en tant que jeune étudiante submergée par mes idées constamment renouvelées, je rêvais de fréquenter une vieille école ouverte, un forum où les pensées vives et audacieuses portées par de grands enseignants et encourageant tout le monde à réfléchir et à mener des disputes autour des idées. J’étais désespérément seule.

Bien que répondant à certaines de mes questions par moi-même en tant que jeune étudiante submergée par mes idées constamment renouvelées, je rêvais de fréquenter une vieille école ouverte, un forum où les pensées vives et audacieuses portées par de grands enseignants et encourageant tout le monde à réfléchir et à mener des disputes autour des idées. J’étais désespérément seule.

Dans ma vie assez modeste, la seule chose que je pouvais faire c’était de m’entourer de mes livres rares, qui étaient devenus mon agora, de rapprocher la philosophie des trésors littéraires, de la poésie et de la prose de tous les temps, ainsi que des noms d’admirables historiens de la pensée humaine et de la religion, des sciences et de la philosophie telle qu’elle est illustrée dans les écrits profonds de Frederick Copleston. Je les garde sous la main et je leur parle comme s’ils étaient mes professeurs toujours vivants et sages.

Je pensais que nos problèmes les plus gênants auraient pu être résolus depuis plusieurs siècles si nous apprenions dans les écoles primaires comment comprendre ce qui avait été découvert il y a des siècles. Aucunes mathématiques, langue, grammaire ou aucune autre science ne pourraient exister sans notre vision unique de nous-mêmes dans le monde.

Nous savons encore très peu ou presque rien de la nature miraculeuse du monde, mais nous sommes plongés dans nos impressions assez limitées sur nous-mêmes, sur notre connaissance imaginative et sur nos jeux. La technologie dans ses meilleurs progrès pourrait nous aider à développer notre propre intelligence humaine comme nous aimerions le croire. Par exemple, tout en produisant et en utilisant des montagnes de gadgets sans fil et d’appareils amusants, nous nous rejoignons les uns les autres à de grandes distances, mais nous ne pouvons toujours pas mieux nous comprendre comme nos prédécesseurs le faisaient des milliers d’années auparavant. Nous continuons à nous disputer, à nous battre, à détruire sans réfléchir les « choses », les uns les autres et avec les autres êtres vivants tout en continuant à nous critiquer et à nous manipuler les uns les autres autour de notre conception sur la mère nature et même en luttant contre ses pouvoirs vitaux sans fin qu’il nous est impossible de comprendre à ce jour.

Je reviens à mes premières ressentis. Avant tout, je me sens naturellement comme un être vivant souverain. Aucun nom et aucun numéro d’identification ne pourraient me faire me confondre avec quelqu’un d’autre.

Ironiquement, certaines personnes croient qu’elles ont besoin qu’on leur dise qui elles sont, et croient que les noms, les diplômes et les places dans notre société créent leurs vraies personnalités. Peut-être que j’appartiens à ces êtres tels que les oiseaux, les poissons, les tigres ou les papillons qui sont nés pour être ce qu’ils sont. Tous les êtres vivants sont uniques et doivent choisir le meilleur à l’intérieur d’eux-mêmes. Même les unités imaginativement identiques ne peuvent absolument pas être les mêmes, même les objets fabriqués en série doivent être plus ou moins différentes et reconnaissables non pas comme étant les mêmes, mais comme étant PLUSIEURS.

Je ne me sentais pas reconnue parmi les gens et j’avais des difficultés à communiquer et à parler avec d’autres personnes. Je suis née pour être une petite philosophe curieuse qui essaie de connaître les autres et de partager avec eux mon existence. Ce sont, probablement, les tâches les plus difficiles que j’ai essayé de résoudre de toute ma vie.

J’ai été extrêmement heureuse lorsque j’ai découvert que tous les grands penseurs étaient des solitaires et avaient quelque chose en commun – ils chérissaient leur précieuse indépendance dans la vie et vis-à-vis de leur pensée. J’ai appris que mon indépendance n’était pas quelque chose qui pourrait m’être donnée, mais qui était née pour grandir de manière unique en moi avec tout le reste.

En découvrant des choses jusque-là inconnues, pour quelle raison ferions-nous confiance à nos sensations corporelles à travers nos organes sensoriels ? Si nous voyons à travers nos yeux ce que nous appelons la réalité, comment voyons-nous nos rêves, nos souvenirs et notre pensée imaginative?

N’ayant aucune idée de la façon dont fonctionnent nos perceptions, nous ne comprendrons jamais ce que nous regardons. À ce jour, un étudiant, un scientifique, un politicien, un enseignant, un législateur jugent juste tout ce qui est ironiquement basé sur ce qui apparaît sur des écrans plats, sur des images, des graphiques superficiels, des cartes ou des photos, faisant entièrement confiance à notre vision corporelle, je veux dire, à notre vision physique humaine très limitée.

Pourquoi n’examinons-nous pas le processus par lequel ce que nous voyons pénètre dans notre esprit et devient visible ? Admettons-nous qu’aucun organe sensoriel ne peut sentir par lui-même, même pas le cerveau ? C’est pourquoi aucun chirurgien, chercheur ou boucher ne voit d’images ou de pensées dans le cerveau physique.

Est-ce qu’un esprit peut-il jouer le rôle d’un percepteur d’émerveillement au-delà de tout ce que nous pouvons savoir ?

Est-ce qu’un esprit peut-il jouer le rôle d’un percepteur d’émerveillement au-delà de tout ce que nous pouvons savoir ?

Personne ne peut sortir de l’esprit pour observer le monde tel qu’il est.

Lorsque nous explorons à l’œil nu, en tant qu’instrument corporel, même au microscope ou au télescope, ou en prenant des photos, nous le faisons à travers notre vue. A-t-on jamais admis que nous faisons confiance à notre vue humaine qui reste la plus trompeuse, illusoire et communément trompeuse de toutes nos autres perceptions sensorielles ? Avez-vous entendu parler des recherches fondamentales du grand chercheur et philosophe Maurice Merleau-Ponty sur les illusions étonnantes de la vision humaine, publiées en 1945 ?

« Je ne saurai jamais comment vous voyez le rouge et vous ne saurez jamais comment je le vois. Mais cette séparation de la conscience n’est reconnue qu’après un échec de communication, et notre premier mouvement est de croire en un être indivis entre nous. (Maurice Merleau-Ponty, La primauté de la perception : et autres essais sur la psychologie phénoménologique, la philosophie de l’art, l’histoire et la politique)

Dans l’enseignement ainsi que dans les sciences, cette grande faiblesse à faire confiance à nos perceptions corporelles n’a jamais été admise.

Sommes-nous capable d’expliquer que nous ne pouvons rien sentir, ressentir ou voir exactement de la même manière que les autres?

Nos perceptions ou nos capacités à ressentir notre environnement n’ont même pas été vraiment expliquées, à l’exception des descriptions picturales de nos organes sensoriels corporels.

L’unicité de nos perceptions en chacun de nous nous enseigne que nous ne sommes pas des entités identiques. Croire que nos énormes systèmes artificiels peuvent nous contrôler et nous unifier tous en nous maintenant dans des structures monotones ne conduit qu’à des dégâts colossaux à tous les niveaux.

Chaque être vivant ressent de manière unique les conditions inévitables de la nature qui créent une métamorphose instantanée à l’intérieur et à l’extérieur de tout ce qui existe, oblige nos perceptions sensorielles à changer et à s’ajuster instantanément. Notre échange d’expériences en découvrant différents talents en nous-mêmes qui mène à une collaboration pacifique, je pense, met en lumière le message le plus vital et le plus puissant que la nature puisse nous apprendre.

Le processus caché de la perception elle-même et de l’assimilation de ce qui peut être perçu par chacun de nous dans des conditions impensables du monde m’a ouvert les portes vers un domaine inconnu à notre champs de pensée conventionnelle concernant ces grandes merveilles.

J’ai fait ma première découverte inattendue de manière soudaine, alors qu’adolescente, j’étais en train de peindre une nature morte pendant mon cours de peinture dans mon école d’art au conservatoire. Je regardais la nature morte, en gardant à l’esprit le fait que j’allais peindre quelques images sur ma toile vierge. J’essayais de regarder la nature morte le plus régulièrement possible, sous le même « angle », mais à chaque fois les apparences, les formes et les couleurs changeaient. Même mes yeux ne pouvaient s’empêcher de bouger et de cligner.

J’étais convaincue que le processus de recherche était déjà un processus de changement. Tout comme Henry Bergson l’a dit un jour : « Il n’y a pas deux moments identiques dans un être conscient». Je ne peux absolument pas créer un véritable reflet des images que je vois sur ma toile.

J’ai remarqué que pour voir quoi que ce soit, nous nous « focalisons » tous sur certains sujets tout en comparant constamment les impressions dans certaines compositions d’images en constante évolution. Nos organes sensoriels s’adaptent constamment aux changements environnementaux, alors que celui qui regarde réellement c’est l’esprit. La comparaison n’est possible que dans des conditions créées par le flux ne permettant pas d’événements ou de répétitions identiques, exactes et parfaitement équilibrées afin que nous puissions ressentir certaines dissemblances. Pas de différences, pas de comparaison, pas de sensations d’aucune sorte. Nous pouvons éventuellement ressentir si nous reconnaissons instinctivement les différences au début. Lorsque nous prétendons voir les mêmes « choses » exactes, les apparences, les nombres, les unités ou certaines constantes imaginatives, ou des idéaux fantastiques, comme dans l’imagination de Platon, nos perceptions doivent être très grossières et manquer de changements sans fin dans notre existence métamorphique en étant incapables de saisir la comparaison profonde.

Je me rends compte que la rudesse et les limites de nos perceptions et de notre pensée ne sont pas toujours négatives, mais nous permettent en général de créer des compositions de nos visions sans nous perdre dans des détails. C’est ainsi qu’un artiste de formation classique crée ses compositions visuelles sur une toile. Il en va de même pour tout esprit vivant.

Je me rends compte que la rudesse et les limites de nos perceptions et de notre pensée ne sont pas toujours négatives, mais nous permettent en général de créer des compositions de nos visions sans nous perdre dans des détails. C’est ainsi qu’un artiste de formation classique crée ses compositions visuelles sur une toile. Il en va de même pour tout esprit vivant.

Le jour même, pendant mon cours d’art plastique, je regardais mon esprit tout en regardant la nature morte exposée devant moi. C’est une procédure que j’ai découverte pour la première fois. Mon esprit a pu voir en comparant, sélectionnant, concentrant et finalement composant mes impressions de la nature morte exposée et de tout l’environnement.

C’était un processus de perception dans son stade profondément instinctif, qui n’a été suggéré à être réalisé dans aucune école ou par aucun écrit philosophique à travers l’histoire. Un « travail » vraiment basique de notre esprit que nous n’avons jamais remarqué auparavant m’est apparu clairement au cours du processus de peinture d’un tableau.

On pourrait observer ce « comportement d’artiste » instinctif de l’esprit pendant que l’on regarde autour de soi et faire cette découverte d’une existence vivante de la vision en son cœur. Plus tard, j’ai appelé cette routine de l’esprit primordial un mécanisme naturel de perception. J’étais convaincue qu’il n’y avait aucune sorte de perception possible à moins que notre esprit ne possède son mécanisme unique de perception. Qu’il s’agisse de visions, de sons, d’odeurs, de goûts et d’autres sensations physiques ou profondément intuitives, elles composent littéralement chaque existence unique d’un esprit vivant, qui peut ressentir et affecter son corps temporaire, tandis qu’un corps tout seul est incapable de ressentir quoi que ce soit. Dans la mesure où la connaissance humaine concernant le corps révèle que chacun est un complexe constitué de nombreuses formes de vie très différentes qui apparaissent comme une unité, nous pouvons facilement appeler cette unité un corps, que nous pouvons sentir vaguement ou intimement, tout en acceptant qu’il ne s’agisse pas complétement d’un être humain.

Un esprit vivant est une forme de vie à elle seule, naturellement accordée par ses capacités à être un petit créateur enflammé par la métamorphose sans fin de la nature, juste pour le bien de sa propre existence, toujours unique. Qu’il soit moins développé ou non, chaque esprit est un artiste primordial éphémère, il compare constamment, sélectionne, se concentre sur quelque chose qui saisit ses sensations et ses sentiments ou tout simplement son attention. Un artiste, un esprit déposent le reste d’images non importantes sur un fond vague tout en regardant ce qui l’intéresse comme un «gros plan». Chaque esprit, tout comme un artiste, encadre généralement ses compositions mentales en les séparant de toutes les altérations ou de la proximité de son imagination.

Sans la routine de l’artiste, chose profondément primordiale, notre esprit ne produit aucune observation, aucune pensée, aucun rêve ou mémorisation ou calcul ou pensée philosophique.

Le mécanisme naturel des perceptions est caché derrière le rideau de notre conscience humaine théâtrale et superficielle que nous n’héritons pas par naissance mais que nous développons progressivement avec l’âge en utilisant notre vue physique et ses impressions superficielles.

Si un jour on s’intéressait à la contemplation de la possible connaissance future de la nature du monde et de nos possibilités dans les grandes limites de la perception humaine, telles que la vue corporelle, cela pourrait nous aider à expliquer pratiquement tout notre changement de mentalité concernant l’univers et nos propres personnes. Par exemple, je pense que cela pourrait faire un grand bond vers les technologies en les associant à ce que nous appelons «la vitesse de la lumière».

Si un jour on s’intéressait à la contemplation de la possible connaissance future de la nature du monde et de nos possibilités dans les grandes limites de la perception humaine, telles que la vue corporelle, cela pourrait nous aider à expliquer pratiquement tout notre changement de mentalité concernant l’univers et nos propres personnes. Par exemple, je pense que cela pourrait faire un grand bond vers les technologies en les associant à ce que nous appelons «la vitesse de la lumière».

« La vitesse ultime de l’univers » a été calculée sur la base d’expériences bien connues, mais toutes faites à partir de notre vision humaine corporelle extrêmement limitée et trompeuse. Regardez l’expérience classique de Michelson quand, avec un miroir incurvé à 35,0 km de distance, il a constaté que le miroir à 8 côtés devait tourner à 32 000 tr / min. Il n’y a aucune possibilité que cette vitesse puisse être vraiment constante, d’ailleurs cela peut démontrer qu’elle est la limite pour toutes les vitesses possibles de l’univers. Le flux est instantané, ce qui signifie qu’il est incomparablement plus rapide que les vitesses de n’importe quel monde, surtout pas la vitesse de notre vision physique humaine, même lorsqu’elle est finalement augmentée.

Ce type d’expériences est basée sur l’œil en tant qu’« instrument » du corps humain dans lequel nous faisons si facilement confiance. L’œil humain ne peut pas être fixé/empêché de bouger même pas pendant un instant. Si nous ignorons la nature du changement à l’intérieur d’un œil, nous obtenons des impressions de visions uniques basées sur la comparaison (dans le cas de l’expérience de Michelson – un œil regarde des miroirs en mouvement, les comparant instinctivement pendant qu’ils continuent de bouger). Ce phénomène échappe à notre attention pendant toute l’expérience.

En apprenant que «la vitesse de la lumière» signifie notre limite spécifique décrivant notre vue physique, qui ne reflète rien d’autre que la vitesse de nos perceptions physiques de la vue, nous comprenons que l’univers n’obéit pas aux limites de notre vue humaine et que, dans tous les cas, nous finissons par présumer que les événements inattendus brisent nos prédictions visibles.

Profondément intuitif, Albert Einstein n’a jamais confirmé qu’une vitesse de la lumière est un véritable chiffre fixe ou une vitesse ultime du monde. Il a emprunté ce nombre fixe comme symbole uniquement pour équilibrer son équation limitée. La vitesse de la lumière est une condition entièrement humaine, indiquant notre propre grande limitation dans la perception sensorielle physique ou corporelle !

Je vois nos esprits comme des galeries vivantes pittoresques faite de « peintures de nos réalités et de nos rêves » visibles, telles qu’elles sont, aux seuls esprits qui les créent. Ces galeries de nos esprits, qu’elles soient primitives ou monotones, ennuyeuses ou cauchemardesques, méchantes ou charmantes et drôles et très rarement magnifiques même, toutes ces créations ne peuvent survivre comme des « choses » fixes, pas même des visions, mais vivent à travers la transformation, l’évolution ou la déviation, la croissance ou la disparition dans nos propres sensations et perceptions de tout cela.

Les pouvoirs colossaux du flux continuent d’animer notre vie et tout ce qui existe à travers des transformations métamorphiques. Un esprit est capable de vivre ses réalités en se joignant à des voyages fantastiques à travers de nouvelles expériences. Un esprit peut être imaginé comme une toile vitale de sa vie, qui n’est jamais achevée.

Les pouvoirs colossaux du flux continuent d’animer notre vie et tout ce qui existe à travers des transformations métamorphiques. Un esprit est capable de vivre ses réalités en se joignant à des voyages fantastiques à travers de nouvelles expériences. Un esprit peut être imaginé comme une toile vitale de sa vie, qui n’est jamais achevée.

J’ai porté à votre attention cette routine traditionnelle d’un artiste habile qui ressemble étonnamment à celle d’une routine profondément primordiale et instinctive de nos esprits. Cette routine mentale intuitive est présente malgré ce que nous sentions, observions, nous réveillons ou dormions, que nous pensions, que nous mémorisions ou que nous imaginions.

Ce comportement mental n’a jamais été reconnu comme une fonction majeure de notre esprit et donc de notre existence, de la vie elle-même. De plus, il n’a jamais été identifié comme la fonction la plus puissante dans toutes sortes de processus mentaux que nous pouvons expérimenter. Notre capacité à percevoir ne consiste pas à capter une réflexion, mais c’est le mécanisme de base de la vie qui affecte finalement notre existence, notre pensée, nos souvenirs, notre créativité, nos idées, nos décisions et toutes nos activités, que nous pensions les contrôler ou non.

La capacité innée de la perception, que j’ai observée de manière inattendue lors de mon cours d’art plastique, m’est apparue comme une grande porte ouverte sur le champ le plus fascinant de la nature. La nature infiniment raisonnable de la vie et sa continuité créative se révèlent dans chaque esprit, mais pas dans des images superficielles.

Malheureusement, tous les domaines d’apprentissage établis sont auto-séparés des autres, « encadrés » et fermés, pour ne pas être perturbés dans leurs connaissances modélisées et principalement pour la raison de ne pas être bousculés par la recherche, les découvertes ou pour admettre les preuves suggérées au-delà de leur zone de restriction.

Plus regrettable encore, l’art est circonscrite dans la catégorie de l’amusement, ce qui nous éloigne de notre survie « sérieuse » et de nos conventions de vie sociale.

L’esprit vivant est la forme d’art primordiale et la plus intuitive qui soit, à la fois studio d’art dramatique, studio d’enregistrement sonore et studio d’animation, où l’esprit joue tous ces rôles. Nous n’avons pas inventé ces formes d’art — nous sommes nés avec.

Nos perceptions nous sont accordées en tant que « mécanismes » ultimement vitaux, extrêmement cohérents, activant nos fonctions mentales et, par conséquent, nos fonctions corporelles secondaires, et en premier lieu, pour créer de l’art. Nous devons percevoir pour pouvoir vivre.

Je dois mentionner que je suis un véritable bourreau de travail et que je travaille sur chacun de mes projets, ce qui me permet d’apprendre sans cesse. En ce moment, je termine le manuscrit du livre « The Artist’s Note on Humans and the Universe » [Note de l’artiste sur les humains et l’univers], qui est une sélection de notes aléatoires que j’ai écrites tout au long de ma vie, expliquant et illustrant certains des concepts que je viens de mentionner dans cette interview.

En même temps, j’écris un nouveau livre intitulé « The Biography of My Spirit » [La Biographie de mon esprit], qui raconte comment mon intuition innée ne m’a jamais quittée pour me guider dans mon existence, quoi que je fasse et quel que soit le caractère impitoyable de la vie à mon égard.

Contrairement à la vieille formule philosophique de John Locke (1632-1704) concernant la tabula rasa, la théorie irréaliste selon laquelle à la naissance nos esprits sont des « blancs » « sans règles de traitement des données », chaque esprit vivant se voit accorder par la nature des capacités personnelles et uniques, c’est-à-dire des capacités à vivre avant d’évoluer de manière unique.

J’espère continuer le développement futuriste de Nova Town et l’enseignement avancé quotidien comme une inspiration pour la construction de communautés réelles basées sur un mode de vie plus sage, l’apprentissage de petits systèmes très avancés et diversifiés, de productions et d’entreprises ajustables à la nature en constante évolution et à nos environnements dans tous les sens. (http://novatown.net)

Je continue à apprendre, même dans mes rêves, car c’est un voyage sans fin dans l’inconnu, dans des existences sans corps. Je ne me sens jamais en manque d’inspiration. Et même si je n’ai plus 6 ans, je possède, après des décennies de travail, quelques manuscrits et suffisamment de compositions de musique originales que j’espère, un jour, réunir avec mes tableaux et terminer mon opéra.

Albert Camus écrit que la meilleure façon de faire de la philosophie est d’écrire des romans. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation de l’auteur français ? Quelle place accordez-vous à l’équilibre entre réflexion philosophique et fiction ?

Albert Camus écrit que la meilleure façon de faire de la philosophie est d’écrire des romans. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation de l’auteur français ? Quelle place accordez-vous à l’équilibre entre réflexion philosophique et fiction ?

Votre question me fait penser que les philosophes ne sont pas les seuls à posséder ce talent narratif intuitif pour créer des scénarios de vie afin de contempler et d’expliquer différents sujets, mais qu’un talent similaire peut être décelé dans l’esprit de chacun.

Lorsque nous observons et réfléchissons, nous mettons instinctivement en scène dans notre esprit tous les décors et les personnages de nos histoires. Celles-ci peuvent être ennuyeuses, semblable à notre vie quotidienne, et restent souvent irrésolues et abruptes, mais au cours de notre réflexion, en essayant d’expliquer ou de prévoir les situations possibles de notre vie, notre pensée devient plus profonde.

Je veux dire que chaque esprit est capable de créer ses visions internes plus ou moins uniques, sans pouvoir être capable au début d’écrire des romans ou d’exprimer des idées philosophiques.

Nos esprits ont une capacité d’action interne dont nous ne sommes souvent pas conscients. Les philosophes ainsi que les écrivains développent instinctivement une capacité intuitive à raconter des histoires au fur et à mesure qu’ils développent par leurs travaux/recherches cette forme de jeu d’acteur pour les personnages qui dépeignent ces scénarios mentaux imaginaires.

N’oubliez pas que, sans composer de scénarios mentaux de leurs recherches, sans modéliser leurs idées dans des laboratoires, les scientifiques doivent construire une histoire et faire jouer des personnages, qu’il parlent de produits chimiques, de cellules, d’os ou de bactéries. Vous rappelez-vous de Jonas Salk et de la manière dont il a imaginé une cellule et a agi comme s’il était une seule cellule dans son expérience ? Salk avait mis en scène son scénario dans son brillant esprit imaginatif, et ensuite son expérience planifiée, réellement « répétée », s’est révélée être une découverte historique révolutionnaire dans la biochimie des maladies, sauvant finalement de nombreuses vies.

C’est pour cette même raison que les grands philosophes, les talents littéraires et les scientifiques révolutionnaires connaissent le même parcours que les artistes et autres interprètes profondément intuitifs.

Le sous-titre de votre livre fait référence à Bullford comme à un « monde merveilleux au-delà du temps, de l’espace… » Pouvez-vous décrire en quelques mots cet espace imaginaire et utopique ?

Le sous-titre de votre livre fait référence à Bullford comme à un « monde merveilleux au-delà du temps, de l’espace… » Pouvez-vous décrire en quelques mots cet espace imaginaire et utopique ?

Revenons à Bullford. Bullford est, avant tout, un endroit calme, qui a sa vitalité propre, un lieu étonnamment excentrique. Je n’ai jamais cru que mon corps physique – qui est une composition de différentes formes de vie étrangères à moi-même, telles que des cellules, des variétés de tissus, des bactéries ou des virus – puisse être mon Moi. Les Bullfordiens n’ont pas de corps physique, ce qui signifie que leurs capacité sont très limitées, car ils n’ont pas de besoins.

Un esprit est une puissance vivante et unique. Toute forme de vie est faite de transformations sans fin, qu’elles soient subtiles ou radicales, que nous puissions ou non les contrôler. Le don de la nature, ou si l’on préfère, de la nature de Dieu, est notre capacité à exister en tant qu’individus vivants uniques. Car ce n’est qu’ainsi que nous devenons de petits créateurs de nous-mêmes, en quelque sorte, et que nous trouvons finalement notre continuité dans les différentes étapes de la vie.

La mesure de la créativité est au-delà du temps et de l’espace.

Chaque personnage originaire de Bullford est un petit philosophe qui possède son propre temps, son propre calendrier et son propre espace. C’est peut-être la réponse.

Il n’y a pas de système social, politique ou technologique, ni de pouvoir de contrôle d’aucune sorte, car la société entière de Bullford est sagement durable, basée sur des interactions intelligentes et de collaborations de leurs talents uniques.

Certains critiques disent que votre livre est une fiction philosophique. Êtes-vous d’accord? Comment l’expliquez-vous ?

Ils font référence à la présentation philosophique de ma vision d’une partie de l’avenir possible d’une société prospérant dans la nature infiniment créative du monde. C’est très différent de ce que nous imaginons être la nature où nous essayons de survivre en nous basant sur notre imagination limitée, de plus, principalement basée sur la technologie.

Oui, c’est une fiction philosophique, en effet, mais contraire à la science-fiction telle que nous la connaissons, qui, elle, est écrite comme un divertissement basé sur des idées de super-technologie robotique, et où futuriste veut dire conditions et services artificiels. De plus, ironiquement, dans ces histoires de science-fiction, les personnages humains n’ont presque pas changé depuis des lustres, ils restent des personnages semblables à ceux que nous connaissons à travers les écrits littéraires où les méchants et les victimes et, bien sûr, les héros, se ressemblent ou sont même identiques — même s’ils voyagent dans le temps et dans l’espace. Ils expriment également les mêmes intérêts, passions et motivations, simplifiés et dépassés.

Ma philosophie se fonde sur les recherches que j’ai menées tout au long de ma vie sur l’esprit et la nature et sur nos perceptions de ce que nous sommes capables d’observer. C’est exténuant, même pour moi-même.

Comme je n’ai pas voulu submerger mon lecteur avec des déclarations et des découvertes philosophiques audacieuses, j’ai choisi d’écrire dans un style agréablement amusant de comédie de mœurs classique.

Et il s’avère que ma lourde réflexion a pu être animée par une série d’histoires amusantes sur la société de Bullford, physiquement inaccessible pour nous, et ses habitants fantastiques. C’est pourquoi les Bullfordiens sont des esprits enjoués, non enfermés dans des corps physiques vulnérables. Ce sont donc des artistes libres et des habitants du monde puissant qui composent leurs personnages dynamiques dans leurs réalités de vie, libres et « au-delà du temps et de l’espace ».

Contrairement à nos technologies en développement constant qui nous éloignent de notre ancien moi physique, même lorsque nous croyons voyager dans le cosmos alors que nous sommes lourdement bloqués à l’intérieur de lourds vaisseaux spatiaux/capsules, la Société de Bullford explore la nature métamorphique extrêmement passionnante du monde. Il n’y a pas de conflit humain à Bullford. Ses citoyens ne meurent pas et ne connaissent pas de maladies physiques. En fait, ils n’ont pas besoin de corps physiques car ils sont submergés par les sensations de leur esprit unique.

On pourrait découvrir que dans presque toutes leurs actions et expressions, les personnages très enjoués, qu’ils soient humains ou animaux, n’ont pas de problèmes humains apparemment sans fin, de conflits perpétuels et de tragédies, de stupidité destructrice dans les actions qui surgissent continuellement de nos actions et comportements répétitifs. La Société de Bullford renvoie des messages transparents à notre société humaine dans une lumière impitoyable de sagesse excentrique de grands esprits.

Nous sommes si souvent emballés par l’idée de pousser nos corps physiques extrêmement vulnérables dans la tourmente cosmique dans d’encombrants vaisseaux spatiaux, et nous dépendons toujours de nos perceptions sensorielles très peu développées.

Il y a un siècle, Marcel Proust nous a donné un espoir quelque peu prometteur dans une direction radicalement plus sage à laquelle il croyait : « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux. »

Il n’a jamais mentionné quel genre de nouveaux yeux ou d’autres perceptions et visions nous pourrions développer ou découvrir pour pénétrer le monde des mondes sans fin.

La pensée d’Albert Einstein résonne elle-aussi comme un avertissement clair : « Il est tout à fait possible que derrière la perception de nos sens, se cachent des mondes dont nous ne sommes pas conscients. »

Pourrons-nous un jour en être au moins conscients de cela ?

L’existence bullfordienne est une invitation spéciale à extrapoler notre vision, loin de notre corps vulnérable extrêmement limité, piégé dans des vaisseaux spatiaux et des capsules spatiales. Je suggère de faire quelques pas au-delà de nos mentalités communes souvent limitées par nos structures et modèles habituelles, nos habitudes et règles que nous créons dans notre théâtre superficiel que nous appelons notre conscience, qui est entièrement basée sur nos impressions de perceptions sensorielles, principalement celle de la vue.

Quels sont les marqueurs de temps, de lieu et d’action dans votre livre ?

Quels sont les marqueurs de temps, de lieu et d’action dans votre livre ?

Ce livre n’était pas prévu d’exister. Il a soudainement commencé à prendre vie sans avoir un véritable plan.

Au début, ce livre a été une expérience surprenante pour moi, à bien des égards. Il y a quelques années, mon ami éditeur d’art, alors qu’il réfléchissait à la manière de m’aider à vendre mes œuvres en faisant des tirages, m’a suggéré de peindre des sujets familiers au public, comme le sport. Peut-être que ces personnages sportifs familiers attireraient les clients amateurs de sport.

J’ai pensé « cette idée me semble impossible — je peins l’imprévisible, même pour mes propres rêves, où toutes les formes et tous les fonds vivent par eux-mêmes, et n’obéissent pas aux règles servant la mentalité traditionnelle, et sans rapport avec les jeux sportifs ».

Bien qu’étant un artiste en difficulté, j’ai décidé de me lancer dans ce défi mais de faire quelque chose de différent.

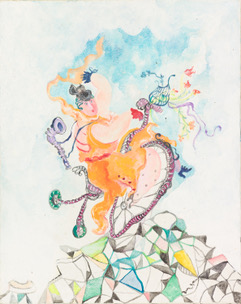

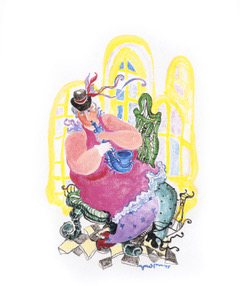

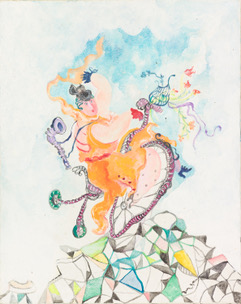

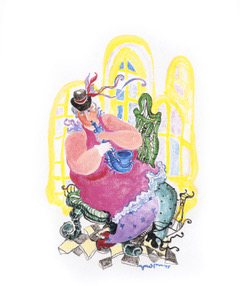

Sans surprise, alors que je regardais ma toile blanche, j’ai commencé à découvrir des personnages et des scénarios non sportifs. Des personnages très inhabituels sont apparus, rappelant simplement des caractéristiques sportives vaguement familières, qui n’ont pas pu servir à un jeu habituel.

Je dois dire que mon art n’est pas seulement différent des autres styles d’art et concepts, mais mon concept entier est principalement opposé aux expressions habituelles des artistes.

Même l’évolution de mes peintures ne nécessite aucune préparation émotionnelle ou autre.

Ce processus est différent de ce que nous voyons habituellement comme le travail d’un artiste peintre. Je pourrais peut-être me décrire comme si j’entrais en hypnose et que je n’avais aucune idée de l’endroit où ma peinture m’emmène. Je dois être isolée de toute perturbation, sinon ma peinture s’interrompt définitivement, comme tout rêve, et meurt.

J’ai fini par appeler mon art «Réalisme subconscient».

Lorsque je peins, je ne sais jamais ce qui sort de la toile blanche. Je ressens seulement inconsciemment et de manière incontrôlable que la toile est prête et m’invite à voyager au-delà d’elle.

Je ne me prépare pas à peindre, je ne fais jamais d’esquisses, je n’attends même pas que mon humeur particulière, des images ou des histoires m’inspirent. Aucun sujet particulier ne capte au préalable mon attention. La toile blanche, par elle-même, m’inspire au voyage. Mes pinceaux, qui semblent bouger d’eux-mêmes, plongent dans la peinture et me révèlent peu à peu des lieux inconnus et des apparences vivantes. Mon esprit veut se réjouir, s’amuser et s’élever, tout cela de l’intérieur ! Je ne connais pas de moment où je ne suis pas inspirée.

Eh bien, la fois où j’ai essayé de contrôler mon travail pour tenter d’imiter des « images sportives », mes préparatifs se sont envolés avant que mes pinceaux ne touchent la toile.

J’ai rapidement été confrontée à un résultat très surprenant. En essayant de garder à l’esprit quelque chose qui me rappelait le sport et les jeux sportifs, je n’arrivais toujours pas à contrôler presque tout ce qui apparaissait sur la toile. Sans compter que la « vie sportive » a commencé à apparaître absolument libre de règles établies et d’apparences traditionnelles. J’ai commencé à voir des histoires avec mes nouveaux personnages qui occupaient un espace infini et leur propre temps unique par leur choix. Cela signifie que les images ont commencé à s’animer d’elles-mêmes dans ma vision.

J’étais tellement troublée que j’ai essayé d’écrire leurs histoires merveilleuses tout en peignant, depuis « une dimension et un temps différents ».

Comme vous pouvez le voir, j’ai commencé sans vouloir à illustrer mon futur livre avant même de penser à l’écrire. Pendant que je peignais encore mon œuvre, l’écriture s’est développée toute seule, dans un ordre assez maladroit : La peinture non planifiée de la Noble Société a contraint mon écriture non planifiée.

L’art, l’écriture et la peinture ont trouvé une cohérence significative dans un processus nouveau pour moi de création d’histoires. Ainsi, bien sûr, la vie des Bullfordiens est un art vivant unique, révélant leur existence amusante, imprévisible mais excentriquement sage. En peignant, je ne sais jamais ce qui va se passer sur la toile vierge. Je me sens inconsciemment incontrôlable, car la toile est prête à m’inviter à voyager au-delà.

Comme vous le voyez, j’ai commencé involontairement à illustrer mon futur livre avant même de penser à écrire. Alors que j’étais en train de peindre mes tableaux, l’écriture a coulé d’elle-même, dans un ordre assez maladroit: La peinture non planifiée de la Noble Société décidait de mon écriture non planifiée.

Les habitants de cette ville ont des noms amusants et sont des êtres uniques. Comment les avez-vous inventés ? Ont-ils quelque chose en commun avec les humains ?

Les habitants de cette ville ont des noms amusants et sont des êtres uniques. Comment les avez-vous inventés ? Ont-ils quelque chose en commun avec les humains ?

Dans une existence bullfordienne futuriste à des années-lumière de notre compréhension, nos concepts humains communs, nos structures sociales, notre éducation et nos activités n’ont pas beaucoup de sens. De plus, ce sont des cultures et des connaissances humaines archaïques qui ne sont mentionnées que comme des artefacts stupides de nos mentalités et de nos actions dans les vieilles histoires de Bullford, et souvent décrites avec des expressions comiques. Même les noms des habitants rappellent leur caractère et leur tempérament réels, M. Thoughtmill (Moulin à Pensée n.tr). Le maire Gentlegrill (Grill Gentil, n. tr.), Lady Fluffystone ((La dame Pierre duveteuse, n. tr.) .

Si la technologie hautement avancée joue encore aujourd’hui un rôle prépondérant dans notre vie et dans la science-fiction alors que les personnages typiques restent primitivement les mêmes, comme si l’esprit humain ne s’était jamais développé, même dans notre futur imaginaire, dans la Noble Société de Bullford, ces personnages archaïques n’ont pas leur place.

Les termes de ce que nous entendons dans une terminologie similaire à la nôtre, dans la vie quotidienne de Bullford, sont juste comme de vieux artefacts représentant le lointain passé humain. Si les Bullfordiens créent des appareils technologiques, ils leur donnent un usage tout à fait inhabituel par rapport à l’usage humain : « …au volant de son dernier modèle d’automobile qui avait tendance à faire une pirouette de temps en temps en descendant les rues nocturnes non perturbées de Bullford. L’intention était d’agir ainsi dans le but de mettre au défi M. Thoughttmill de conserver son sens intuitif de la bonne direction en toutes circonstances ».

Un passé humain possiblement incalculable a des traces d’un lointain rapport avec l’histoire humaine dans une société futuriste de Bullford. C’est surtout comique et amusant. Mais tandis que même les noms amusants des personnages de la société ont les racines de langues humaines infiniment anciennes, les concepts de base établis par l’homme tels que l’argent, l’indépendance, les arts, la philosophie, l’éducation et l’éthique ont profondément évolué et sont devenus méconnaissables pour nous dans l’existence des Bullfordiens.

Sont-ils immortels ?

Les Bullfordiens sont tous immortels. Ils vivent des transformations et des formations qui évoluent sans cesse comme leurs personnages amusants et créatifs. Lorsqu’ils se sentent épuisés et limités dans leur créativité, ils ont le choix de se transférer entièrement dans des conditions différentes de ces mondes. Cependant, pas moyen d’être de retour, car notre vieux Héraclite a décrit le monde comme flux et notre existence en son sein comme une rivière dans laquelle personne ne peut mettre les pieds deux fois.

Quel est le sens de la nouvelle règle qui gère les relations sociales et postule que « ce qui est bon pour vous peut être nocif pour les autres » ?

Quel est le sens de la nouvelle règle qui gère les relations sociales et postule que « ce qui est bon pour vous peut être nocif pour les autres » ?

Les Bullfordiens ont une éthique élevée et un respect naturel pour tous les êtres vivants, mais ils ont leurs limites dans les interactions communicatives dans certains cas de conflit. Les Bullfordiens ont leur règle d’or qui enseigne le contraire de la parole de Platon : « Puis-je faire aux autres ce que je voudrais qu’ils me fassent. » La sagesse bullfordienne nous dit : « Ne traitez JAMAIS les autres comme vous aimeriez être traités vous-même – à moins qu’ils ne l’acceptent d’abord – parce que ce qui est bon pour vous peut être mortellement dommageable pour les autres. »

Bullford honore l’intégrité personnelle et les manières créatives de vivre en commun dans une société fantastique et hautement civilisée. Extrêmement émotifs, les Bullfordiens passent leur existence immergés dans des communications amusantes. Les Bullfordiens ne se considèrent jamais comme des « individus » ou des « foules » car ce genre de pratique diminue les valeurs et les possibilités personnelles. Les Bullfordiens se reconnaissent comme des êtres uniques, y compris lorsqu’il s’agit des animaux qui coexistent de manière créative et réfléchie au sein de leur société. « Les individus», « l’argent », « l’indépendance », « la compétition », « la guerre », « le pouvoir », et bien d’autres concepts humains dominants sont sans cesse considérés archaïques, insensés, entraînant communément des combats et des crimes sans fin, et contraires à l’éthique. L’indépendance concerne la souveraineté d’une personne et ne peut être partagée, étant donné que la véritable indépendance ne peut être qu’une affaire personnelle. On ne peut être en concurrence loyale avec personne d’autre que soi-même. Seule la richesse générée par sa propre créativité et son propre travail est valable et digne d’être possédée.

Comment les résidents de Bullford se rapportent-ils au travail et à l’art ?

Comment les résidents de Bullford se rapportent-ils au travail et à l’art ?

Pour les Bullfordiens, il n’y a pas de séparation entre l’art et le travail et, surtout, ces concepts, lorsqu’ils sont associés, expliquent la continuité et le sens de la vie.

Et avec de l’argent ?

Dans la première histoire, mon lecteur peut facilement lire l’idée suivante : l’argent n’est pas un véritable produit en soi, il ne se mange pas et n’est pas utile à d’autres fins, mais il montre seulement que vous n’avez rien à échanger, en dehors de quelques billets de banque. Cependant, ceux-ci vous permettent de les échanger contre des choses, des produits ou des services réels et éventuellement précieux. Si vous collectez « l’épargne » de votre argent, vous n’avez rien d’utile jusqu’à ce que vous l’échangiez contre des choses vraiment nécessaires à l’avenir.

L’argent n’a aucun sens en soi à Bullford, il indique seulement qu’il vous manque quelque chose de précieux. Dans leurs vieux livres d’histoire des Bullfordiens, ils apprennent que la relation humaine à l’argent est agressivement nébuleuse et souvent criminelle. Les livres des Bullfordiens disent : Ils étaient obligés de s’en remettre à cette forme artificielle de commerce qui attribue un « prix » collectif et irréaliste à tout ce que les ‘individus’ échangent », « Des valeurs artificielles étaient imposées à ces ‘individus’ pour remplacer les véritables talents ou capacités. Ils n’avaient pas d’autre choix que d’accepter ces règles et de travailler pour de l’argent. Ils ont accumulé de l’argent, ils se sont battus pour l’argent, et quand ils en ont gagné une grande quantité, ils ont appelé ça le succès. » Aucun talent ou compétence n’est nécessaire.

Les Bullfordiens ont leur « boîte aux lettres monétaire » pour tous ceux qui ont besoin de quelques billets de banque pour des échanges avec d’autres, mais seulement si l’un de ceux qui échangent ne peut pas produire quelque chose de valeur pour satisfaire à ce moment-là un échange équitable. Tout cela signifie que quelque chose doit être produit à temps et avoir une valeur équitable pour l’échange.

Que signifie le principe « jouer pour gagner sur soi-même » ?

Si nous pensons à la concurrence loyale qui, dans notre société humaine, est généralement limitée à une tâche très restreinte par des règles et par le temps, nos capacités potentielles à accomplir cette tâche en sont très limitées. Dans le cadre des restrictions du jeu, nous pouvons facilement perdre face à ceux qui correspondent aux limitations imposées artificiellement, mais qui sont moins talentueux et moins ingénieux. C’est peut-être amusant dans les jeux, mais dans la réalité de la vie, nous sommes généralement mis au défi en tant qu’individus et testés sur la façon dont nous pouvons devenir ingénieux et intuitifs de nos différentes manières. L’utilisation de nos meilleures capacités signifie des capacités uniques, lorsque nous ne pouvons rivaliser qu’avec nous-mêmes, nous découvrons à quel point nous sommes capables, individuellement. On ne peut pas être en compétition avec les autres, mais juste avec soi-même. Comment ? Vous établissez vos propres règles pour vous-même en fonction de vos propres capacités, et comme vous voulez évoluer osez mettre à défi votre propre personne. Nous sommes plus ou moins nombreux, mais nous avons toujours des besoins, des talents, des compétences et une intelligence différents, et nous traversons des épreuves mentales et physiques différentes dans des conditions diverses.

De la même manière, l’indépendance ne peut être partagée de manière égale. La véritable indépendance ne peut être qu’une affaire personnelle et, bien que nous puissions la célébrer ensemble, chacun d’entre nous possède des jours d’indépendance personnels – peut-être tous les jours, tout comme Society Pig, M. Little Balloon célèbre sa propre indépendance – tous les jours.

« C’est tellement délicieux de vieillir », dit Lady Nova. « Que signifie cette belle phrase?

« C’est tellement délicieux de vieillir », dit Lady Nova. « Que signifie cette belle phrase?

« Pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même », disait Henry Bergson.

Tant que vous pouvez vivre en vous nourrissant de la métamorphose créative, vous pouvez apprendre à vous perfectionner dans votre façon de voir la beauté et la grâce créatives. Mais ce ne sont jamais des qualités figées. Nous sommes des bouquets de sensations vivantes, en constante transformation, qu’elles soient fragiles, subtiles ou écrasantes, elles sont celles que, dans une sorte de forme pure, nous pouvons expérimenter dans nos rêves les plus profonds.

La sagesse de l’existence nous enseigne à chaque instant que rien ni personne ne peuvent être vraiment parfait, ni unis aux autres. Chaque forme de vie est une aventure merveilleuse qui est à jamais unique dans son processus. L’idée de Platon de croire en des êtres ou des « choses » idéalement « parfaites », absolument belles et finalement supérieures à nous est toujours possible. Le flux ne permet pas les idéaux. Même les instants de stagnation sont inexistants.

En voyant Lady Nova dans sa grâce admirable qui n’est visible que pour les membres de la Noble Société, je veux citer un fragment d’un très beau dialogue de ma pièce préférée d’Oscar Wilde /écrite dans la comédie de mœurs classique/ « L’Importance d’être Constant » avec un sous-titre : Une comédie triviale pour gens sérieux :

« JACK : Vous êtes tout à fait parfaite, Miss Fairfax.

GWENDOLYN : Oh ! J’espère que je ne le suis pas. Il n’y aurait pas de place pour d’autre évolutions, et j’ai l’intention d’évoluer dans de nombreuses directions. »

Quand on est immortel comme les fantastiques Bullfrodiens, on a tout le temps d’évoluer soi-même, dans « toutes les directions », de changer ou d’améliorer son esprit, son talent et ses apparences mêmes.

C’est tout aussi passionnant que stimulant, mais surtout peut-être c’est le processus le plus céleste de toute existence inspirée. Même « délicieux », n’est-ce pas ?

Propos recueillis et traduction de l’anglais par Dan Burcea

Sans trucage, ni montage, sans manie, ni manière

Sans trucage, ni montage, sans manie, ni manière CHAMBRE AVEC VUES

CHAMBRE AVEC VUES SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

J’ai fréquenté plusieurs écoles prestigieuses de sciences, des écoles d’art et même des cours de ballet classique dans une école très exigeante. Cependant, je me suis vite rendu compte que j’étais soumise à des conventions établies avec des règles restrictives que je ne pouvais pas comprendre. Je n’avais pas la tête à ça… J’étais très frustrée, ne pouvant obtenir de véritables compétences pouvant m’aider à explorer mes capacités innées, ni à découvrir les réponses de base sur la nature du monde, je sentais qu’il ne me restait plus que le moyen de chercher mes propres sources d’éducation. Depuis que je suis très jeune, j’ai trouvé dans les livres de littérature classique ou dans les écrits philosophique les moyens pour m’aider à penser par moi-même. À partir de l’âge de 11 ans, j’ai commencé à étudier les philosophes grecs peu connus tels que Héraclite et Protagoras, et acquérir des connaissances précieuses à partir de notes anciennes décrivant les pouvoirs colossaux de la nature comme le flux et les limites inévitables. Des livres rares de l’Antiquité aux penseurs et scientifiques postmodernes les plus innovants, en particulier Werner Heisenberg et sa découverte sur « l’effet » de l’observateur semblent avoir développé la compréhension la plus fondamentale de la nature du flux et des limites de nos perceptions.

J’ai fréquenté plusieurs écoles prestigieuses de sciences, des écoles d’art et même des cours de ballet classique dans une école très exigeante. Cependant, je me suis vite rendu compte que j’étais soumise à des conventions établies avec des règles restrictives que je ne pouvais pas comprendre. Je n’avais pas la tête à ça… J’étais très frustrée, ne pouvant obtenir de véritables compétences pouvant m’aider à explorer mes capacités innées, ni à découvrir les réponses de base sur la nature du monde, je sentais qu’il ne me restait plus que le moyen de chercher mes propres sources d’éducation. Depuis que je suis très jeune, j’ai trouvé dans les livres de littérature classique ou dans les écrits philosophique les moyens pour m’aider à penser par moi-même. À partir de l’âge de 11 ans, j’ai commencé à étudier les philosophes grecs peu connus tels que Héraclite et Protagoras, et acquérir des connaissances précieuses à partir de notes anciennes décrivant les pouvoirs colossaux de la nature comme le flux et les limites inévitables. Des livres rares de l’Antiquité aux penseurs et scientifiques postmodernes les plus innovants, en particulier Werner Heisenberg et sa découverte sur « l’effet » de l’observateur semblent avoir développé la compréhension la plus fondamentale de la nature du flux et des limites de nos perceptions. Cependant, j’ai été stupéfaite de voir que les pensées fondamentales des plus grands philosophes anciens ne figuraient nullement dans l’enseignement postmoderne, dans la recherche et n’étaient généralement même pas mentionnées parmi les sciences, n’y étant pas admises et souvent mal comprises.

Cependant, j’ai été stupéfaite de voir que les pensées fondamentales des plus grands philosophes anciens ne figuraient nullement dans l’enseignement postmoderne, dans la recherche et n’étaient généralement même pas mentionnées parmi les sciences, n’y étant pas admises et souvent mal comprises. Bien que répondant à certaines de mes questions par moi-même en tant que jeune étudiante submergée par mes idées constamment renouvelées, je rêvais de fréquenter une vieille école ouverte, un forum où les pensées vives et audacieuses portées par de grands enseignants et encourageant tout le monde à réfléchir et à mener des disputes autour des idées. J’étais désespérément seule.

Bien que répondant à certaines de mes questions par moi-même en tant que jeune étudiante submergée par mes idées constamment renouvelées, je rêvais de fréquenter une vieille école ouverte, un forum où les pensées vives et audacieuses portées par de grands enseignants et encourageant tout le monde à réfléchir et à mener des disputes autour des idées. J’étais désespérément seule. Est-ce qu’un esprit peut-il jouer le rôle d’un percepteur d’émerveillement au-delà de tout ce que nous pouvons savoir ?

Est-ce qu’un esprit peut-il jouer le rôle d’un percepteur d’émerveillement au-delà de tout ce que nous pouvons savoir ? Je me rends compte que la rudesse et les limites de nos perceptions et de notre pensée ne sont pas toujours négatives, mais nous permettent en général de créer des compositions de nos visions sans nous perdre dans des détails. C’est ainsi qu’un artiste de formation classique crée ses compositions visuelles sur une toile. Il en va de même pour tout esprit vivant.

Je me rends compte que la rudesse et les limites de nos perceptions et de notre pensée ne sont pas toujours négatives, mais nous permettent en général de créer des compositions de nos visions sans nous perdre dans des détails. C’est ainsi qu’un artiste de formation classique crée ses compositions visuelles sur une toile. Il en va de même pour tout esprit vivant. Si un jour on s’intéressait à la contemplation de la possible connaissance future de la nature du monde et de nos possibilités dans les grandes limites de la perception humaine, telles que la vue corporelle, cela pourrait nous aider à expliquer pratiquement tout notre changement de mentalité concernant l’univers et nos propres personnes. Par exemple, je pense que cela pourrait faire un grand bond vers les technologies en les associant à ce que nous appelons «la vitesse de la lumière».

Si un jour on s’intéressait à la contemplation de la possible connaissance future de la nature du monde et de nos possibilités dans les grandes limites de la perception humaine, telles que la vue corporelle, cela pourrait nous aider à expliquer pratiquement tout notre changement de mentalité concernant l’univers et nos propres personnes. Par exemple, je pense que cela pourrait faire un grand bond vers les technologies en les associant à ce que nous appelons «la vitesse de la lumière». Les pouvoirs colossaux du flux continuent d’animer notre vie et tout ce qui existe à travers des transformations métamorphiques. Un esprit est capable de vivre ses réalités en se joignant à des voyages fantastiques à travers de nouvelles expériences. Un esprit peut être imaginé comme une toile vitale de sa vie, qui n’est jamais achevée.

Les pouvoirs colossaux du flux continuent d’animer notre vie et tout ce qui existe à travers des transformations métamorphiques. Un esprit est capable de vivre ses réalités en se joignant à des voyages fantastiques à travers de nouvelles expériences. Un esprit peut être imaginé comme une toile vitale de sa vie, qui n’est jamais achevée. Albert Camus écrit que la meilleure façon de faire de la philosophie est d’écrire des romans. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation de l’auteur français ? Quelle place accordez-vous à l’équilibre entre réflexion philosophique et fiction ?

Albert Camus écrit que la meilleure façon de faire de la philosophie est d’écrire des romans. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation de l’auteur français ? Quelle place accordez-vous à l’équilibre entre réflexion philosophique et fiction ?

Quels sont les marqueurs de temps, de lieu et d’action dans votre livre ?

Quels sont les marqueurs de temps, de lieu et d’action dans votre livre ? Les habitants de cette ville ont des noms amusants et sont des êtres uniques. Comment les avez-vous inventés ? Ont-ils quelque chose en commun avec les humains ?

Les habitants de cette ville ont des noms amusants et sont des êtres uniques. Comment les avez-vous inventés ? Ont-ils quelque chose en commun avec les humains ?

Réécouter la Chronique de Christophe Bourseiller sur France inter du 16 octobre consacrée au Marché de la Poésie :

Réécouter la Chronique de Christophe Bourseiller sur France inter du 16 octobre consacrée au Marché de la Poésie :

Emission de France Culture sur le Marché de la Poésie

Emission de France Culture sur le Marché de la Poésie

Divisé en trois chapitres, ce recueil de plusieurs contes philosophiques décrit une société utopique qui fleure bon le non sens à l’anglaise.

Divisé en trois chapitres, ce recueil de plusieurs contes philosophiques décrit une société utopique qui fleure bon le non sens à l’anglaise.