Didier Testot, de La Bourse et la Vie TV

Didier Testot, de La Bourse et la Vie TV

voir l’émission vidéo en cliquant ICI

voir l’émission vidéo en cliquant ICI

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

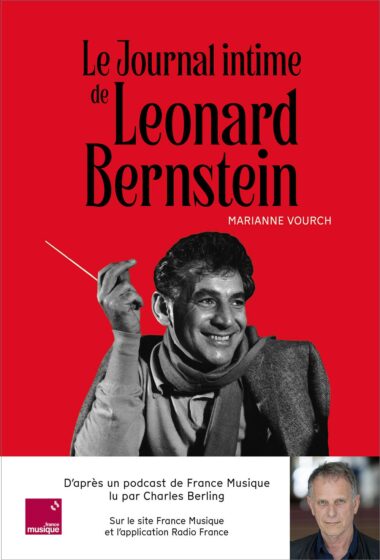

« Le Journal intime de Leonard Bernstein », sur France Musique : sur les traces d’un enchanteur, avec Charles Berling

« Le Journal intime de Leonard Bernstein », sur France Musique : sur les traces d’un enchanteur, avec Charles BerlingDans un podcast à destination des jeunes oreilles, le comédien prête son enthousiasme pour nous faire entendre la vie et l’œuvre du compositeur.

Radio. « Le Journal intime de » : l’invitation de France Musique à plonger dans la vie d’artistes

Radio. « Le Journal intime de » : l’invitation de France Musique à plonger dans la vie d’artistesDepuis 2021, Marianne Vourch, journaliste et productrice à France Musique , fabrique, avec la complicité de la réalisatrice Sophie Pichon, des journaux intimes d’artistes incarnés par de grandes voix de théâtre. Ces podcasts en sept ou huit épisodes de douze à quinze minutes, sont de véritables « bijoux d’oreilles ».

Racontés à la première personne, rythmés par la musique et bien sûr des bruitages, ces récits cernent au mieux le compositeur, la cantatrice ou le danseur dans sa vie quotidienne.

Ainsi la chanteuse Édith Piaf interprétée par Josiane Balasko : le ton est cash, on s’imagine à côté de la « Môme », dans ses galères comme dans ses joies. Même chose pour Jean-Sébastien Bach, avec cette fois le phrasé de Denis Podalydès, brillant comme une cantate. Et c’est un même régal avec Carole Bouquet (« la Callas »), Claudia Tagbo (Nina Simone), Lambert Wilson (Rudolf Noureev), Nicolas Vaude (Mozart) ou encore Clément Hervieu-Léger (Frédéric Chopin).

Le dernier en date est le Journal intime de… Léonard Berstein, incarné par Charles Berling. De Boston à Berlin, cette histoire de « Lenny » trace une route sans impasse pour dévoiler la personnalité si complexe du chef d’orchestre et créateur de West Side Story.

Nathalie LECORNU-BAERT.

Pour les fans de Lenny, un petit document qui brossera toutes les facettes d’une des grandes personnalités musicales du vingtième siècle. À compléter par les joies de l’écoute et du visionnage.

Le présent volume, tiré de la collection « Le Journal intime de… », appartient à la série de podcasts du même nom que l’on peut facilement retro25uver sur France Musique en cliquant sur le nom du musicien. Lu par Charles Berling avec un accent légèrement américanisé, le texte accompagné d’extraits musicaux gagne évidemment en vie et en immédiateté. La version publiée du document, d’un format extrêmement agréable à toucher et à manipuler, est quant à elle accompagnée d’une belle série d’illustrations et de photographies, joliment présentées et intitulées. Le texte de Marianne Vourch, qui reprend des extraits d’interviews de Bernstein, fictifs ou réels, est suffisamment long pour aborder tous les aspects de la vie et de la carrière de Bernstein, sans en gommer les ombres et les ambiguïtés. Une riche bibliographie guidera le lecteur qui aimerait en savoir un peu plus sur le grand Lenny que ce qui nous en est dit ou montré dans cet ouvrage qui se présenterait davantage comme une savante et plaisante BD. Au plaisir de l’audio et de la lecture, les admirateurs du grand chef d’orchestre, compositeur et pédagogue pourront encore ajouter celui de la vidéo : le film Maestro est en effet consultable sur la plateforme Netflix qui l’a produit. Point commun entre le film et le livre, la participation de Yannick Néguet-Séguin qui a bien voulu préfacer le volume. Un agréable petit ouvrage qui aura toute sa place sous le sapin des mélomanes admirateurs de Lenny.

Le présent volume, tiré de la collection « Le Journal intime de… », appartient à la série de podcasts du même nom que l’on peut facilement retro25uver sur France Musique en cliquant sur le nom du musicien. Lu par Charles Berling avec un accent légèrement américanisé, le texte accompagné d’extraits musicaux gagne évidemment en vie et en immédiateté. La version publiée du document, d’un format extrêmement agréable à toucher et à manipuler, est quant à elle accompagnée d’une belle série d’illustrations et de photographies, joliment présentées et intitulées. Le texte de Marianne Vourch, qui reprend des extraits d’interviews de Bernstein, fictifs ou réels, est suffisamment long pour aborder tous les aspects de la vie et de la carrière de Bernstein, sans en gommer les ombres et les ambiguïtés. Une riche bibliographie guidera le lecteur qui aimerait en savoir un peu plus sur le grand Lenny que ce qui nous en est dit ou montré dans cet ouvrage qui se présenterait davantage comme une savante et plaisante BD. Au plaisir de l’audio et de la lecture, les admirateurs du grand chef d’orchestre, compositeur et pédagogue pourront encore ajouter celui de la vidéo : le film Maestro est en effet consultable sur la plateforme Netflix qui l’a produit. Point commun entre le film et le livre, la participation de Yannick Néguet-Séguin qui a bien voulu préfacer le volume. Un agréable petit ouvrage qui aura toute sa place sous le sapin des mélomanes admirateurs de Lenny.

Le Journal intime de Leonard Bernstein. Marianne Vourch. Éditions Villanelle, France Musique.102 pages. 24 €. 2024

Les bactéries étaient au départ considérées comme des menaces, jusqu’à ce que l’immunologiste Russe Ilya Ilitch Metchnikov démontre en 1903 le bénéfice de certaines d’entre-elles. La recherche s’est poursuivie au fil des décennies, avec pour indéfectible conclusion l’évidence selon laquelle le microbiote intestinal est vecteur de bienfaits pour notre organisme. On sait désormais qu’il existe une connexion entre les intestins et le cerveau. Maman, j’ai rétréci mon microbiote ! est l’histoire d’un de ces organismes à travers le corps d’un enfant à naître. Patrick Houlier, auteur et docteur en pharmacie, propose une sorte d’anthropomorphisme bactériologique indispensable à satisfaire les plus curieux. Un livre à la fois distrayant, original et passionnant.

Les bactéries étaient au départ considérées comme des menaces, jusqu’à ce que l’immunologiste Russe Ilya Ilitch Metchnikov démontre en 1903 le bénéfice de certaines d’entre-elles. La recherche s’est poursuivie au fil des décennies, avec pour indéfectible conclusion l’évidence selon laquelle le microbiote intestinal est vecteur de bienfaits pour notre organisme. On sait désormais qu’il existe une connexion entre les intestins et le cerveau. Maman, j’ai rétréci mon microbiote ! est l’histoire d’un de ces organismes à travers le corps d’un enfant à naître. Patrick Houlier, auteur et docteur en pharmacie, propose une sorte d’anthropomorphisme bactériologique indispensable à satisfaire les plus curieux. Un livre à la fois distrayant, original et passionnant.

L’enfant à naître

Le fœtus est considéré comme stérile tant qu’il est dans le ventre de sa mère. C’est durant la naissance et les deux premières années de vie que son microbiote va regrouper des milliards de micro-organismes en symbiose avec le reste du corps, principalement dans les intestins à l’intérieur desquels se développent quantité de bactéries, mais aussi des levures et quelques virus. Lors d’une naissance par voie naturelle, le bébé entre en contact avec les micro-organismes vaginaux et intestinaux de sa mère ; puis, s’il est nourri au sein, il ingère les micro-organismes de la peau et certaines bactéries probiotiques ayant une action bénéfique sur la santé. Toute cette chimie organique pourra sembler difficile à comprendre. Il n’en est rien.

Patrick Houlier a veillé à ce que ses explication soient accessibles. L’auteur remonte au jour de la conception fœtale en exposant ce qu’est « la grande bibliothèque » du codage des gènes, suivie de la grossesse et des ennemis du microbiote maternel qui sont aussi ceux de l’enfant. Sans oublier les dangers d’une alimentation ultra-transformée… L’indispensable explication de ce que sont les « calories vides »… La dénonciation des additifs, graisses hydrogénées, divers émulsifiants, texturants et colorants délétères pour l’organisme… Autant d’évidences explicitées dans un chapitre indispensable, non seulement à lire mais aussi à partager afin que chacun puisse comprendre les effets du Bal des vicieux de la page 125, véritable association de malfaiteur pour l’organisme.

Patrick Houlier a veillé à ce que ses explication soient accessibles. L’auteur remonte au jour de la conception fœtale en exposant ce qu’est « la grande bibliothèque » du codage des gènes, suivie de la grossesse et des ennemis du microbiote maternel qui sont aussi ceux de l’enfant. Sans oublier les dangers d’une alimentation ultra-transformée… L’indispensable explication de ce que sont les « calories vides »… La dénonciation des additifs, graisses hydrogénées, divers émulsifiants, texturants et colorants délétères pour l’organisme… Autant d’évidences explicitées dans un chapitre indispensable, non seulement à lire mais aussi à partager afin que chacun puisse comprendre les effets du Bal des vicieux de la page 125, véritable association de malfaiteur pour l’organisme.

Une fois adulte

Les liens entre le microbiote intestinal et la santé générale de l’organisme sont multiples et fort complexes. Nombreux sont les chercheurs à s’être penchés sur leurs effets. Immunologistes… neuroscientifiques… addictologues… cancérologues… et bien d’autres spécialistes… chacun les scrute à sa manière mais tous confient leur fascination pour cet écosystème microbien à qui l’on doit également une implication dans la production de vitamines essentielles, comme la vitamine K ou certains types de vitamines B, telle la biotine. Autre rôle majeur du microbiote : nous protéger contre les pathogènes une fois adulte, lorsque le système se régule et se rééquilibre en permanence grâce à moult facteurs extérieurs, dont l’alimentation ; notre intestin relève en fait d’une forme d’écologie digestive en écho avec celle qui nous entoure.

Car l’écologie de la planète va de pair avec celle de l’organisme. Au cours des cinquante dernières années, l’humain a perdu la moitié de son microbiote sous les effets conjugués de l’industrialisation et de l’alimentation dégradée. En effet. Nous avons vu que le premier environnement de l’être humain est le ventre de sa mère, porteur d’un patrimoine génétique sans pareil. Patrick Houlier explique en détail pourquoi le microbiote est un organe (quasi) supplémentaire, un second ADN qui fait de nous des humains enrichis. Une sophistication biologique censée faire de nous des êtres « supérieurs », à la condition unique de respecter ce don naturel qui aide à protéger des maladies, y compris les pathologies neurologiques.

Dialogue avec le système immunitaire

Si le microbiote intestinal est le plus abondant de l’organisme, il n’est toutefois pas le seul ; plusieurs régions du corps comprennent également de nombreux micro-organismes, comme la sphère ORL (bouche, nez, gorge), la peau, le vagin ou encore le poumon. L’alimentation… la prise d’antibiotiques… le stress… la contamination par les polluants… sont des facteurs qui appauvrissent cette communauté de microbes extrêmement délicat dans sa composition comme son organisation et, à la longue, la déséquilibre (« dysbiose »). C’est à ce moment que des troubles ou/et pathologies apparaissent : maladies inflammatoires de l’intestin, diabète, obésité, arthrite, cancers et même anxiété ou dépression. Des études ont suggéré un lien entre dysbiose et la maladie de Parkinson, également entre dysbiose et l’inflammation cérébrale observée dans la maladie d’Alzheimer. Plusieurs recherches semblent en outre montrer une influence du microbiote dans de nombreuses maladies neuropsychiatriques comme l’autisme, la schizophrénie, les troubles bipolaires et la dépression chronique. Le microbiote dialogue avec notre système immunitaire.

Surpoids… Dépression… Diabète…

Et si tout se jouait dans l’intestin ?

L’explosion préoccupante des maladies chroniques depuis les années 1950 est l’une des grandes préoccupations de la médecine occidentale. Au fil des pages, le docteur Patrick Houlier plaide (parfois avec humour) pour « l’écologie microbienne » intestinale. Ses arguments sont avant tout scientifiques. Danger d’une mauvaise alimentation… Médicaments à éviter… Conseils en faveur d’une digestion réussie… Alors ! Faut-il lire Maman, j’ai rétréci mon microbiote ! Et comment ! D’autant mieux en période de bombance relative aux fêtes de Noël. N’espérez toutefois aucun conseil miracle ou quelques recettes à suivre au pied de la lettre : le régime idéal absolu n’existe pas. Tous les systèmes digestifs sont différents, influencés par notre patrimoine génétique, notre régime alimentaire et les rencontres que nous avons faites grâce auxquelles nous avons échangées des bactéries. L’objectif du livre de Patrick Houlier est avant tout d’offrir les clés des bons choix pour l’organisme. Et si nous cessions de faire de notre corps une boutique d’apothicaire ?

Jérôme ENEZ-VRIAD

© Novembre 2024 – Bretagne Actuelle & J.E.-V. Publishing

Maman, j’ai rétréci mon microbiote ! Un livre du docteur Patrick Houlier aux éditions Librinova – 203 pages – 16,90€

« Au bal des Facétieux » : la satire dansante de Charles-Henri d’Elloy

« Au bal des Facétieux » : la satire dansante de Charles-Henri d’Elloy

Dans « Au bal des Facétieux », Charles-Henri d’Elloy nous offre un recueil de chroniques cinglantes, qui tantôt amusent, tantôt choquent. Ces 81 textes courts nous plongent dans une réflexion mordante sur notre époque, le tout enrobé d’un humour à la fois ironique et profondément critique. Publié chez « Une autre voix », maison d’édition engagée à faire résonner les discours censurés ailleurs, ce livre semble trouver sa place naturelle dans un paysage littéraire en quête d’auteurs capables de braver les interdits. Mais alors, cette voix dissonante vaut-elle vraiment le détour ?

Une maison d’édition pour les esprits libres

La publication de « Au bal des Facétieux » chez « Une autre voix » n’est pas un hasard. Dirigée par Valérie Gans, cette maison d’édition se veut un refuge pour les auteurs que la bien-pensance contemporaine cherche à étouffer. D’Elloy rejoint ainsi une lignée de pamphlétaires tels que Michel Houellebecq (Soumission) ou Éric Zemmour (Le suicide français), dont les ouvrages, à contre-courant des valeurs dominantes, ont également été sous le feu des critiques. En choisissant d’éditer d’Elloy, « Une autre voix » réaffirme son engagement envers la liberté d’expression, un terrain où bien d’autres ont trébuché.

L’irrévérence dans tous ses états

Ce recueil frappe fort par son ton irrévérencieux, à mi-chemin entre la nostalgie d’un passé idéalisé et une critique acerbe des dérives contemporaines. D’Elloy manie la plume comme Cyrano de Bergerac maniait l’épée, avec panache et sans jamais céder aux convenances. Son ouvrage rappelle les « Chroniques Martiennes » de Ray Bradbury, mais en bien plus terrien, ancré dans les petits et grands travers de la société actuelle. L’auteur s’attaque avec une vivacité mordante aux travers du politiquement correct, tout en distillant ça et là des souvenirs d’enfance teintés d’une douce mélancolie. Le lecteur se retrouve alors balancé entre l’amusement et l’inconfort, à l’image des œuvres de Louis-Ferdinand Céline (Voyage au bout de la nuit), qui ne cessaient de bousculer les codes sociaux et littéraires de leur époque.

Une nostalgie omniprésente

L’une des forces de d’Elloy réside dans cette capacité à mêler l’actualité la plus brûlante à une nostalgie poignante. Dans ses chroniques, on retrouve cette »douce mélancolie » que le lecteur associe parfois aux œuvres de Patrick Modiano, notamment dans « Dora Bruder ». Mais à la différence de Modiano, chez d’Elloy, la nostalgie n’est jamais douce-amère : elle prend la forme d’une rébellion contre la modernité. Le passé qu’il chérit devient une arme pour dénoncer les dérives d’un monde globalisé qu’il n’apprécie guère. Il s’inscrit dans une longue tradition d’auteurs français, de Chateaubriand à Bernanos, qui ont fait du retour aux sources un acte de résistance.

Entre provocation et réflexion

Chaque chronique dans « Au bal des Facétieux » ressemble à une petite bombe prête à éclater entre les mains du lecteur. Loin d’une critique gratuite, d’Elloy propose de véritables réflexions philosophiques sur la justice, l’autorité, ou encore l’identité nationale. À la manière de Jean-Paul Sartre dans « L’existentialisme est un humanisme », il se confronte à des questions essentielles sur le sens de la vie et le rôle de l’individu dans un monde de plus en plus uniforme. Toutefois, là où Sartre puisait dans l’angoisse existentielle, d’Elloy préfère l’humour acerbe. Son style rappelle parfois celui de Philippe Muray dans « Festivus Festivus », qui, avec la même ironie mordante, s’amusait à dépecer les illusions modernes.

Un humour qui dérange au service de la critique sociale

L’humour, c’est l’arme favorite de Charles-Henri d’Elloy. Ses saillies acerbes rappellent les chroniques de Frédéric Beigbeder, notamment dans « 99 francs », où la provocation était utilisée pour dénoncer l’absurdité de la société de consommation. Mais chez d’Elloy, cet humour se mue parfois en une critique sociale plus profonde, flirtant avec l’irrespect des institutions et des figures d’autorité. Rien n’échappe à son regard perçant : des médias aux intellectuels, en passant par les politiques, chacun est passé à la moulinette d’un pamphlet redoutable. Et c’est précisément cette causticité qui fait tout l’intérêt du livre, à une époque où la parole se doit d’être mesurée.

Le style de d’Elloy se distingue par une plume incisive, alliant ironie cinglante et observations acérées. Dans la chronique « Les mots du virus sont aussi les maux de la langue », il s’en prend avec un humour corrosif à l’appauvrissement du langage imposé par la crise sanitaire. Le terme « cluster » est ici fustigé pour son utilisation inutilement anglicisée, et d’Elloy va jusqu’à ridiculiser les concepts de « distanciel » ou de « plage dynamique », qu’il présente comme des symboles d’une société désincarnée. Son jeu virtuose avec les mots et sa capacité à dénoncer les absurdités contemporaines sans ménagement sont caractéristiques de son écriture. À l’instar d’écrivains comme Michel Houellebecq ou Philippe Muray, il dénonce la modernité en s’appuyant sur la satire et l’ironie.

L’éloge de l’inutilité

Tel Cyrano, personnage qu’il semble admirer, d’Elloy revendique une forme d’inutilité dans ses écrits. Pour lui, l’essentiel est d’écrire sans se soucier des conséquences, comme le souligne son hommage aux « Essais de Montaigne ». Cette posture, à contre-courant de la recherche d’efficience moderne, est une manière de rappeler que la littérature doit aussi être un espace de liberté absolue, où l’auteur peut se permettre d’oser, de provoquer, sans avoir à justifier ses intentions. L’ensemble des titres des 81 chroniques sont de cet acabit : directs et sans ménagements pour leur contenu : « La France le pays des millionnaires et du déclassement » ou « Hulot au pilori » , ou bien encore « Palmade : ni excuses ni lynchage ». Parfois enfin le titre est fade mais la personne visée en prend bien comme il faut pour son grade comme dans « Prix Nobel de littérature » ou d’Elloy fait de la récipiendaire un personnage antipathique qu’il écorche sans ménagement après l’avoir rangée dans la catégorie des « harpies », « communardes de cocktails » et « Fausses rebelles …anciennes combattantes du féminisme arrogant », et lui de poursuivre ainsi de Charybde en Scylla en ces termes : « pensionnaire à vie des plateaux de télévision avec Laure Adler, Annie Ernaux est le genre à signer des tribunes et des manifestes en compagnie des indigènes de la République ». ( page 91)

En ce sens, d’Elloy pourrait presque être vu comme un disciple d’Oscar Wilde, dont le seul but de l’art était, selon lui, de n’avoir aucun but et pourtant …

La plume d’un pamphlétaire moderne contre la servitude volontaire

Ce qui impressionne chez Charles-Henri d’Elloy, c’est l’efficacité de sa plume. Elle est à la fois élégante et incisive, sans jamais tomber dans l’excès de style. On retrouve là l’influence des grands polémistes, de Léon Bloy à Émile Zola. Comme ces maîtres du genre, d’Elloy allie rigueur et fantaisie, ironie et gravité. Sa plume est à la fois un scalpel et une plume d’oie, capable de faire rire tout en soulevant des réflexions profondes. Il n’est pas surprenant que Jean-Paul Chayrigues de Olmetta, lui-même habitué des polémiques, ait signé la préface du livre. Deux esprits libres se rencontrent, et le résultat est à la hauteur des attentes : un feu d’artifice littéraire qui ne laisse personne indifférent.

Derrière ses saillies ironiques et ses jeux de mots, d’Elloy pointe une dérive plus profonde : celle de l’abandon volontaire de la liberté individuelle face à la peur et à l’autorité. L’auteur décrit une époque où, sous couvert de sécurité sanitaire, on a accepté des restrictions sans précédent, souvent au prix de la liberté. « Ce qui reste une énigme et me navre , c’est que les personnes sensées , intelligentes et d’un niveau d’études supérieur à la moyenne, d’habitude réfractaires aux bobards propagandistes des médias dominants et opposantes à la macronie, aient pu gober avec autant de naïveté l’incroyable mascarade du Coronavirus et accepter avec une déconcertante résignation la restriction des libertés les plus élémentaires » ( page 128). On pense ici à Étienne de La Boétie et à son « Discours de la servitude volontaire », où l’homme se soumet de son propre chef, souvent par crainte ou par paresse intellectuelle. D’Elloy actualise ce propos en l’adaptant à notre époque : c’est par une obéissance aveugle aux slogans et aux diktats du politiquement correct que la société moderne sacrifie sa liberté.

Faut-il entrer dans la danse ?

« Au bal des Facétieux » est un ouvrage qui divise, sans doute parce qu’il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Charles-Henri d’Elloy, avec son style impertinent et son goût pour la provocation, offre un véritable bol d’air frais dans un paysage littéraire parfois aseptisé. Comme l’écrivaient les lecteurs des « Chroniques radioactives » contenant des textes pleins d’ironie et non dénués de convictions comme « J’irai cracher sur vos tongs », une de ses précédentes chroniques , « Au bal des Facétieux » est aussi un « coup de fouet intellectuel ».

Alors, faut-il oser entrer dans cette danse endiablée ? La réponse est oui, si vous aimez être secoué, dérangé, et surtout, stimulé. Mais attention, ce bal n’est pas pour les âmes sensibles.

© Yves-Alexandre Julien

Le journal intime de Leonard Bernstein ou l’harmonie de la judéité dans un monde dissonant

Le journal intime de Leonard Bernstein ou l’harmonie de la judéité dans un monde dissonant

Dans un monde déchiré par des conflits et des tensions identitaires, Le Journal intime de Leonard Bernstein de Marianne Vourch apparaît comme un vibrant plaidoyer pour la puissance de la judéité à transcender les frontières. Lu par le comédien Charles Berling dans un podcast de « France Musique », ce récit fait résonner la voix de Bernstein avec une intensité nouvelle, où l’art est un rempart contre les dissonances du monde.

Charles Berling, figure majeure du théâtre et du cinéma français, n’est pas un simple lecteur : il est un interprète habité, dont la sensibilité donne corps aux mots de Bernstein. Issu d’une famille aux racines complexes, entre Belgique et Tunisie, et homme de convictions, il partage avec Bernstein une vision humaniste et universelle. Berling, connu pour ses prises de position en faveur des droits humains et de la tolérance, ajoute une profondeur à cette œuvre, lui conférant une aura particulière dans un monde où les fractures identitaires dominent.

Dans les pages du Journal intime de Leonard Bernstein, se dévoile l’âme d’un homme qui portait en lui le souffle des prophètes. Juif profondément attaché à ses racines, Bernstein a façonné sa vie et son œuvre en réponse à la quête d’universalité inhérente à la culture juive. Ce livre, publié aux Éditions Villanelle, voit le jour , dans un contexte où Israël et le Hezbollah s’accusent de violer une fragile trêve, comme une ode à la judéité, ce fil d’or qui traverse les siècles malgré les tumultes de l’Histoire.

Au-delà de la biographie, l’ouvrage se lit comme un plaidoyer pour la transmission culturelle et spirituelle. En revisitant les multiples facettes de Bernstein, il met en lumière la richesse et la résilience de l’identité juive, incarnée dans un homme dont la musique transcendait les frontières.

« Je suis assis à côté de mon père. Il me tient la main. » Ainsi débute Adon Olam, un chapitre qui dévoile l’enfance de Leonard Bernstein dans la synagogue Mishkan Tefila.

Ce premier chapitre, nous plonge dans les racines spirituelles de Bernstein, un enfant fasciné par les chants liturgiques et les sermons qui mêlent ferveur et universalité.

Ce chant sacré, Adon Olam (Seigneur du Monde), se meut pour Bernstein en élan fondateur, une manière de dialoguer avec Dieu, le monde, et sa propre âme. À travers lui, Marianne Vourch montre comment la musique n’était pas un simple art mais une quête de transcendance. Cette foi émouvante est une leçon pour notre époque, où les conflits réduisent souvent les identités à des revendications politiques.

Dans le Proche-Orient d’aujourd’hui, où la fragilité de la trêve est palpable, ce chant se mue en symbole de persévérance. La judéité, comme Bernstein l’illustre, n’est pas un refuge communautaire : elle est une affirmation d’existence et un cri d’espoir face à ceux qui voudraient nier cette existence.

Lorsque Charles Berling prête sa voix à ces passages, son timbre grave et habité évoque avec force l’héritage spirituel du musicien . La foi, comme le disait Chaim Potok dans L’Élu, est « le dialogue silencieux de l’âme avec son créateur ». Cette lumière, que Bernstein puise dans la musique, est aussi celle qui guide Israël aujourd’hui dans son combat pour exister, malgré les tensions géopolitiques et les défis internes.

Dans le chapitre Je ne suis pas un Klezmer, Bernstein écrit : « Je prouverai que je ne suis pas un klezmer. » Par cette déclaration, il rejette les stéréotypes tout en restant profondément attaché à ses racines juives. Cette tension entre particularité et universalité transparaît dans la lecture de Berling, qui incarne la quête de Bernstein pour dépasser les barrières identitaires.

Pour Bernstein, ce dépassement des stéréotypes est une nécessité. À une époque où les identités sont souvent perçues comme des sources de division, il prouve qu’elles peuvent au contraire enrichir l’humanité toute entière. « La musique est le lien entre l’esprit et le cœur », disait-il. Par son art, il tisse des ponts entre les peuples, entre les traditions et la modernité.

Mais aujourd’hui, dans les zones de conflit où les dialogues sont remplacés par des tirs, ce lien semble brisé. Israël, confronté aux accusations et aux attaques, incarne malgré tout cette volonté de Bernstein : celle de résister aux vents contraires sans jamais renier son identité.

Dans un contexte où Israël restitue les corps de terroristes à la Jordanie et fait face à des critiques internationales, cette quête de dépassement est incontournable . Comment, comme Bernstein, conjuguer justice et humanité ? Charles Berling, par son jeu nuancé, nous invite à réfléchir à cette question et plus largement aux tensions, rappelant que l’art est une voie pour transcender les divisions.

Bernstein déclarait : « Mon métier, ma mission, c’est l’éducation. » Cette mission, incarnée dans ses Young People’s Concerts, trouve un écho particulier dans la lecture engagée de Berling. Lui-même profondément investi dans la transmission des valeurs culturelles et humaines, le comédien apporte à cette œuvre une dimension universelle.

Pourquoi

Alors qu’Israël traverse des crises internes – des accusations de corruption à l’encontre de proches d’Itamar Ben Gvir aux controverses sur la conscription des ultra-orthodoxes –, cet engagement éducatif est un modèle. Bernstein, comme Berling, montre que l’art peut être une réponse aux fractures de la société, une manière de construire des ponts.

Dans un monde où les discours polarisants dominent, Bernstein rappelle que l’art est un espace de dialogue. Sa Symphonie Jeremiah, dédiée à la destruction de Jérusalem, surgit tel un cri d’alerte face aux tragédies humaines, tout en portant un espoir de rédemption. « Là où les mots échouent, la musique parle », disait-il.

Aujourd’hui, alors que les tirs détonnent sur le mont Dov et que la trêve vacille, l’héritage de Bernstein est une invitation à retrouver le langage universel de l’art, au-delà des frontières et des divisions.

Dans Le Grand Midi, Bernstein s’inspire de Nietzsche pour exprimer son aspiration à la plénitude et à l’accomplissement. Cette quête de lumière, En mémoire des fêtes juives comme Hanouka, devient chez lui une réponse aux ténèbres de l’Histoire.

Lors de son premier voyage en Israël, Bernstein écrit avec admiration : « Ce peuple incroyable ne laissera jamais personne prendre sa terre. Ils mourront d’abord. » Ce témoignage, plein de respect pour la résilience israélienne, se dessine aujourd’hui avec force. En dépit des attaques et des pressions internationales, Israël incarne cet élan vital, ce refus de céder face à l’adversité.

Dans le chapitre final, Towards a Quiet Place, Bernstein médite sur les tensions qui ont marqué sa vie. « Je ne suis pas l’homme d’un seul orchestre, d’une seule religion, d’une seule musique », écrit-il. Ces mots, lus par Charles Berling avec une puissance rare, rappellent la quête existentielle de Bernstein.

En 1967, après la Guerre des Six Jours, Bernstein dirige un concert à Jérusalem. « Ils sont venus en camion, à pied, marchant dans les débris de la guerre pour assister au concert », écrit-il. Cet instant suspendu, où la musique transcende les divisions, s’harmonise à la voix vibrante de Berling, qui transmet avec intensité cette quête d’harmonie.

En prêtant sa voix à ce récit, Charles Berling ne fait pas que lire les mots de Bernstein : il leur donne une résonance contemporaine. Ce Journal intime, écrit par Marianne Vourch, est bien plus qu’une biographie : c’est une leçon de vie pour un monde en crise.

Marianne Vourch éclaire à travers Bernstein une vérité fondamentale : être juif, ce n’est pas seulement se souvenir, c’est aussi construire. Dans un contexte où Israël se bat pour sa survie, ce livre rappelle que la judéité est un acte de foi dans l’avenir, une lumière dans les ténèbres.

Dans un contexte actuel géopolitique tourmenté le message de Bernstein, porté par la voix de Berling, est une petite flamme allumée dans l’obscurité . Comme le disait Élie Wiesel : « Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » Bernstein, par sa musique et sa judéité, a toujours refusé ce silence.

Ce livre, ce podcast, ce récit, sont autant de rappels de la nécessité de continuer à dialoguer, à créer, à espérer. Puisse la voix de Berling, écho contemporain de celle de Bernstein, continuer d’interpeller, comme une symphonie d’espoir pour Israël et pour le monde.

© Yves-Alexandre Julien

Yves Alexandre Julien est journaliste. ( Entreprendre, Causeur, Le Contemporain)

Merci à Guilaine Depis, Attachée de Presse « Balustrade »

Marianne Vourch, Le journal intime de Leonard Bernstein

Marianne Vourch, Le journal intime de Leonard Bernstein Leonard B, né en 1918, est un Juif ukrainien né de parent immigrés aux Etats-Unis vers 1908. Asthmatique, souffrant des disputes du couple, le jeune Leonard est fou de musique. Il est émerveillé par les chants hébreux à la synagogue, écoute la radio en continu, reproduit les chansons quil a entendues au piano offert par sa tante qui ne pouvait le garder. Il commence le piano malgré son père, qui considérait les musiciens comme des baladins, à 10 ans. Bon élève, il entre à 17 ans à Harvard et en est diplômé en 1939 après des études de philosophie, littérature anglaise – et musique. Il suivra ensuite les cours du Curtis Music Institute à Philadelphie.

Leonard B, né en 1918, est un Juif ukrainien né de parent immigrés aux Etats-Unis vers 1908. Asthmatique, souffrant des disputes du couple, le jeune Leonard est fou de musique. Il est émerveillé par les chants hébreux à la synagogue, écoute la radio en continu, reproduit les chansons quil a entendues au piano offert par sa tante qui ne pouvait le garder. Il commence le piano malgré son père, qui considérait les musiciens comme des baladins, à 10 ans. Bon élève, il entre à 17 ans à Harvard et en est diplômé en 1939 après des études de philosophie, littérature anglaise – et musique. Il suivra ensuite les cours du Curtis Music Institute à Philadelphie.

Tourmenté, enthousiaste, facilement amoureux, il est bi. Plutôt homosexuel en sa jeunesse, marié à 33 ans en 1951 avec une belle Felicia Montealegre qui lui donnera trois enfants, Jamie, Alexander et Nina, il retournera vers les hommes à l’âge mûr. Il est beau, séduisant, bouillonnant. Il jouera du piano, dirigera Mahler et Chostakovicth au Philharmonique de New York, à l’Orchestre philharmonique d’Israël, à l’Orchestre philharmonique de Vienne, à l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, à l’Orchestre symphonique de la radio bavaroise, à l’Orchestre national de France. Il composera de la musique de film, des comédies musicales (Peter Pan 1950, West Side Story 1957, 1600 Pennsylvania Avenue 1976, entre autres), deux opéras (Trouble in Tahiti 1952, Candide 1956). Il crée en 1961 les concerts de Young Performers, où des jeunes solistes peuvent se produire avec orchestre, sous sa direction. Il remplace au pied levé en 1942 le chef d’orchestre Bruno Walter à New York. En 1948, il dirige l’ochestre des survivants des camps de concentration près de Munich. En 1967, il dirige l’Orchestre philarmonique d’Israël sur le mont Scopus après la guerre des Six jours. En 1963 et 1968, ill dirige l’Orchestre philarmonique de New York à l’occasion des funérailles des Kennedy, John puis Robert. En décembre 1989, il dirige au Konzerthaus de Berlin la Symphonie n° 9 de Beethoven avec des musiciens du monde entier pour fêter la chute du mur.

Eclectique, prolifique, boulimique de sons, Leonard Bernstein vivait pour la musique. « Partout où je vais, je veux montrer au public et aux journalistes une nouvelle image du chef d’orchestre. Je suis jeune, j’aime le jazz, les blagues, le boogie-woogie, l’autodérision et, believe it or not, je ne porte pas de chapeau » p.45. Ni la religion, ni la politique ne l’intéressaient, bien qu’il ait été proche de John Kennedy, jeune comme lui, et qu’il ait milité de façon « radicale chic » contre la guerre du Vietnam, pour le désarmement nucléaire, contre le Sida et pour la promotion d’artistes de couleur dans les orchestres. Car Bernstein aimait la jeunesse, le mouvement, la vie. Il a passé au-delà en 1990 à 72 ans d’un cancer du poumon. Entre Mars et Jupiter, la ceinture centrale d’astéroïdes en comprend un qui porte son nom. Il a inspiré le film de Bradley Cooper, Maestro, sorti en 2023 – pas (encore?) de Dvd.

Ce livre rend hommage à sa vie riche et à son tempérament enthousiaste. Richement illustré et joliment édité, il est couché sur le papier d’après un podcast de France Musique lu par Charles Berling.

Marianne Vourch, Le journal intime de Leonard Bernstein, 2024, éditions Villanelle, 99 pages, €24,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Les Journaux intimes de… par Mariane Vourch déjà chroniqués sur ce blog

Les albums scénarisés par l’ingénieur Hemvé et illustrés par la dessinatrice Neyptune, fondent un monde magique pour 3 à 7 ans, tous sexes confondus. Les Presses de l’Île de France sont les éditions des Scouts et Guides de France, mouvement de jeunesse catholique, féru de pédagogie traditionnelle, mais adapté à notre monde moderne – en témoignent les prénoms, bien peu issus du calendrier religieux.

Dans La journée à l’envers, Myla la petite fille veut « être chef ». C’est une obsession quasi névrotique, mais un sylphe (nous sommes dans le monde magique de l’enfance), lui susurre que ce n’est pas une bonne idée, et même « une très mauvaise » : « être chef, ce n’est pas faire ce que l’on veut. C’est partager son expérience ». Myla est-elle assez dotée d’expérience – donc d’années – pour cela ? Mais Myla s’en fout, son obsession l’emporte sur toute raison. Et voilà les cinq amis qui glissent sur le sol du grand arbre et dégringolent jusqu’au bas. Là les attend une fourmi géante qui semble vouloir les dévorer. « J’ai essayé de te prévenir, dit le sylphe Kawane à Myla. Tu n’en as fait qu’à ta tête ». Les autres enfants prennent alors le relai de la cheftaine défaillante : Marie caresse le front de la bête et dit qu’elle a aussi peur qu’eux, Théo « se souvient de ce qu’il a appris » – et l’insecte les conduit vers la sortie. Mais là, Myla se reprend son obsession : être chef. « C’est moi qui ai provoqué tout ça, donc c’est moi qui vais diriger le groupe pour rentrer sain et sauf ». Et paf ! Elle est prise dans une toile d’araignée qu’elle n’a ni vue, ni prévue. L’araignée rigole; elle est effrayante mais ne les suce pas. Dans le monde magique, elle ne mange pas d’humain. Elle convie les enfants à se baigner dans le pollen, « doux et agréable comme un bain moussant ». Sensualité d’enfance reconnue par les Scouts. Ce sont donc les abeilles qui emportent les gosses jusqu’à l’endroit d’où ils sont partis. Ils retrouvent leur taille normale et le sylphe Kawane en tire la leçon : « N’oubliez pas, chaque chose en son temps ! Vouloir grandir trop vite peut avoir des conséquences. Et c’est amusant d’apprendre tous ensemble ! »

Autrement dit, respectez les anciens et tenez votre place. L’espoir est qu’il « reste de nombreuses années pour progresser grâce aux conseils des plus grands ». Et un jour être chef ou cheftaine.

Dans Mystère, mystères ! il s’agit de « se méfier des apparences ». Une flèche sur un arbre est tentante, elle semble indiquer une piste vers « un trésor ». Malgré le sage hibou qui prévient les enfants : « les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être, et la forêt est pleine de mystères ». Évidemment, les enfants n’ont aucune conscience du danger et n’écoutent que leurs passions, pas la raison. Ils n’en ont pas encore l’âge, mais doivent apprendre à l’avoir. Les albums illustrés sont pour 3 à 7 ans et 7 ans est considéré comme « l’âge de raison », la période où l’enfant calme ses émotions et peut donc développer ses facultés raisonnantes. Il se sert désormais plus de ses capacités intellectuelles que de ses sens pour établir des relations entre les objets et les concepts. Ces albums scouts aident à éveiller cette conscience raisonnable en laissant les enfants découvrir par eux-mêmes la réalité, et à dompter leur imagination, si fertile durant les années (magiques) précédentes. Cet âge du « pourquoi » est d’ailleurs passionnant pour les parents et les proches, j’en témoigne. Évidemment, les enfants ignorent les sages conseils du hibou et se laissent entraîner par leur fantasme d’aventure. Ils suivent les signes de piste, jusqu’à la croix de fin de piste. Ils sont dans la forêt, il y a de la brume, le monde change. Il se met à pleuvoir « un déluge » (référence biblique, punition de Dieu). Ils s’abritent sous des champignons qui ont poussé, mais ce sont des amanites phalloïdes (tout ce qui est « phalloïde » est dangereux et conduit au péché, c’est bien connu des chrétiens). En bref, ils sont piégés. D’autant que la pluie a effacé tous les signes du retour. Le hibou était Yzô, « le sylphe de la sagesse ». Il atterrit devant les mômes et leur assène cette leçon : « Sachez que lorsqu’on entre dans la forêt avec de mauvaises intentions, celles-ci se retournent contre nous. Maintenant, seule la vérité peut encore vous sauver. » Et la vérité est que Marie, la plus grande, a tracé ces signes par jeu, pour entraîner ses compagnons qu’elle va quitter, car désormais trop âgée, elle va passer dans un groupe supérieur. On lui pardonne et, miracle, la forêt redevient comme avant, les enfants jurent de rester amis, « sans secret pour les séparer ».

Autrement dit, dissimuler est péché et entraîner ses amis sans rien leur dire met tout le monde en danger. A l’inverse, « c’est si bon d’avoir des amis avec qui on peut partager ses peurs, plutôt que de garder des secrets pour soi ! » Le scoutisme incite à la communauté plutôt qu’à la société, à partager plutôt qu’à garder pour soi, à se laisser surveiller par les autres pour ne pas dévier. Une leçon qu’il faudra relativiser à l’âge adulte, faute de quoi on deviendra bon conformiste, politiquement correct, et woke par confort…

Hemvé et Neyptune, Histoires de veillées : Les presses d’Île-de-France, 2024, chaque album €14,90

Un jeu-concours de Noël est lancé par les Presses de l’Île-de-France, ouvert aux enfants de 3 à 7 ans.

Après avoir lu le tome 1, Le Bois de Caruos (dont je n’ai pas parlé), les enfants doivent écrire (ou dicter à leurs parents) selon leur imagination une nouvelle aventure des cinq amis, tenant sur une seule page A4. A adresser RAPIDEMENT par mél à Guilaine Depis, l’attachée de presse (références ci-dessous).

La remise du prix aura lieu le mardi 10 décembre 2024 à 19h à la Librairie Libres Champs, 18 rue Le Verrier à Paris 6ème.

Le lauréat désigné par le jury emportera une œuvre de la dessinatrice Neyptune et pourra visiter le château de Jambville, centre d’activité des Scouts et Guides de France.

Et si partir à l’aventure nous rendait plus forts dans les épreuves ?

Et si partir à l’aventure nous rendait plus forts dans les épreuves ?Réécouter l’émission ici https://radionotredame.net/podcasts/RND01/19568

Antoine de Suremain, aventurier et réalisateur, il fait partager à ses 150 000 followers sa passion pour le patrimoine naturel français sur son compte Tiktok. Antoine explore aussi la France dans son émission « Antoine l’Aventure » sur Canal + Kids. Il a enfin publié Marche au désert sur le chemin de Saint Guilhem (Éd. Salvator)

Gérard Guerrier, ingénieur accompagnateur en montagne il a traversé avec son épouse mes Aloes à pied. Il a écrit de nombreux ouvrages dont Éloge de la peur – à l’usage des aventuriers et des baroudeurs du quotidien (Éd. Paulsen)

Matthieu Varaut, ingénieur et écrivain. Il publie des histoires d’aventures pour les enfantsn peut mentionner ses Histoires de veillées dont le premier tome s’intitule Le bois de Caruos (Éd. Les Presses d’île de France)