B.C. : Il existe des œuvres, nombreuses, qui relèvent de la poésie. Jean Cocteau parlait de « poésie de roman », « poésie de théâtre », « poésie de cinéma »…

C. Z-P. : En effet ! Et cela nous ramène à une conception de la bibliothèque en tant que métaphore de la vie… Je ne sais plus qui disait : « Le livre dont tu as besoin est à côté de celui que tu cherches. » Je reviens à ce thème du décloisonnement : si aujourd’hui, avec les algorithmes de recherche, sur Internet, on se voit proposer uniquement les livres auxquels nous sommes habitués, nous au contraire, avec cette maison d’édition, voulons proposer aux gens les livres qu’ils ne veulent pas lire, ou ne songent pas à lire : ce qu’ils n’attendent pas. Effet de surprise. Or pour surprendre, il faut justement déconstruire les catégories, montrer la porosité des pratiques… Et à travers ces trois sphères que j’ai évoquées : mémoire, miroir, espoir – l’espoir étant la création contemporaine – c’est l’idée de la porosité et de la transversalité. Dans notre catalogue, nous orientons nos publications selon des collections, tout en cherchant à éviter toute nouvelle catégorisation.

B.C. : Certains universitaires parlent à ce sujet de « fragilité des frontières génériques ».

C. Z-P. : Tout à fait… En rapport avec ceci se pose la question de la frontière. Nous publions par exemple, dans la lignée shakespearienne, un texte de Marlowe…

B.C. : Massacre à Paris ?

C. Z-P. : Précisément. J’aurais dû dire : théâtre élisabéthain. Dans La Tempête, Shakespeare écrit que ce qui est intéressant, c’est l’inconnu, la seule vérité. La frontière n’est pas seulement sur les bords, elle est partout. Le rapport marge / centre n’a d’ailleurs pas tellement de sens. On touche ici à une catégorie littéraire qui a été beaucoup galvaudée, le sublime. Le sublime, c’est un au-delà ou un en-dessous du linteau – et qu’est-ce qui se trouve en-dessous du linteau ? – C’est le seuil, c’est le limen… Voilà ce qui m’a conduit à concevoir plusieurs collections qui iraient explorer ces seuils et à publier des livres qui appartiennent à plusieurs collections. Il y a même des textes que je peux publier, mais qui ne me plaisent pas !

B.C. : Votre conception de l’édition est à coup sûr très originale de nos jours… Vous êtes capable d’éditer un livre qui ne vous plaît pas… ?

C. Z-P. : … qui ne me plaît pas, certes, mais qui produit un effet qui m’intéresse, ou qui participe de la vision éditoriale de la maison. Par exemple, je m’intéresse à l’art contemporain. Il y a des choses que je n’accrocherai jamais chez moi, mais que je trouve merveilleuses. Donc, la question esthétique (si l’on revient à son sens étymologique), ce n’est pas une question de goût, c’est une question de perception. Et là, on revient à la matrice de notre maison d’édition : aucune idéologie ; rien ne se veut manifeste ; la seule chose que l’on cherche, c’est de dés-anesthésier, resensibiliser la perception, c’est-à-dire que chaque individu, même si cela ne correspond pas à ses attentes, trouve chez nous quelque chose qui fait que leur perception redevient active. C’est une tendance néfaste du capitalisme, que de déresponsabiliser les gens : s’ils sont passifs, s’ils sont dénués de responsabilité, que vont-ils faire ? Ils ne feront que consommer. Nous sommes donc, nous, anti-divertissement.

B.C. : « La poésie doit être faite par tous, et non par un », disait Lautréamont. Mais, passons à autre chose : en avez-vous les moyens ? Être éditeur aujourd’hui est devenu de plus en plus difficile…

C. Z-P. : Nous avons les mains libres et sommes indépendants ; nous sommes trois actionnaires : Jean-Michel Place, mon oncle ; Patrick Robin, qui est arrivé après une carrière de directeur financier et avait participé au redressement des éditions Jean-Michel Place au début des années 2000 puis avait racheté le fonds en 2009 ; et moi. D’un point de vue éditorial, il y a mon oncle, qui propose deux ou trois livres par an, et moi qui suis responsable de la direction éditoriale. Nous faisons également des livres qui nous sont demandés, commandés, parce que c’est intéressant financièrement et d’un point de vue intellectuel pertinent – je pense à ce livre que nous avons édité à la demande du Mémorial de Verdun…. Il s’agit d’un regard bifocal sur la bataille de Verdun, c’est-à-dire qu’à chaque fois qu’un point de vue français est donné, son pendant allemand lui fait écho. Nous avons fait aussi un très beau livre sur le cinéma et la première Guerre Mondiale (L‘Avènement d’une culture visuelle de guerre qui vient de recevoir le Prix Sergent Maginot) : il s’agit de montrer comment les actualités, la presse, et la propagande, ont totalement modifié la vision que la population avait de la guerre… C’est un ouvrage absolument passionnant pour lequel nous avons obtenu une aide du ministère des Armées.

B.C. : Combien d’ouvrages publiez-vous chaque année ?

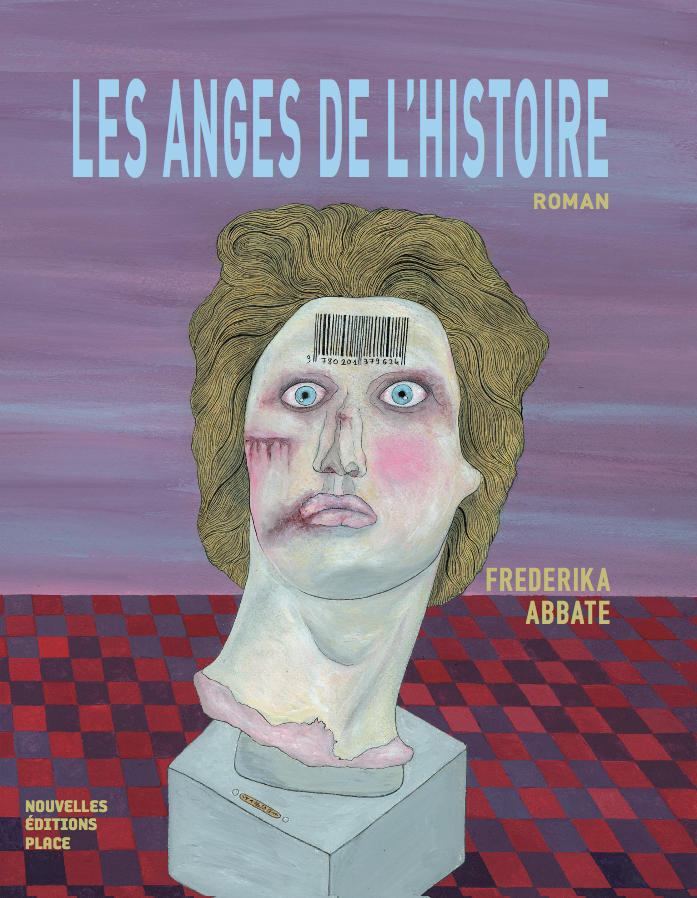

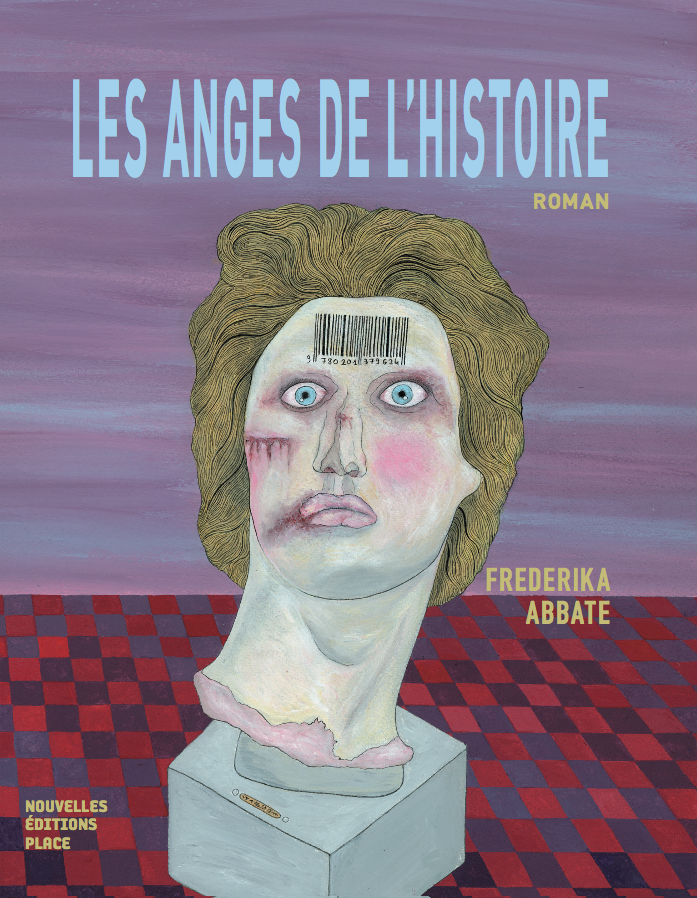

C. Z-P. : Généralement, autour de vingt-cinq ; l’année dernière en 2019, nous avions à préparer de grands projets, ce qui a réduit notre activité – entre 2015 et 2018, nous avons fait 100 livres. Environ 25 livres par an, donc, et cependant 9 seulement l’année dernière. Au 1er juin de cette année, nous en avions déjà édité 9. Sur le plan économique, nous savons que nous faisons des livres qui ne sont pas conjoncturels : nous savons que dans dix ans, ils seront encore demandés ; nous ne pilonnons jamais ; si nous tirons un ouvrage à mille exemplaires, nous savons que nous en vendrons trois cents dans l’année – le reste se vendra sur dix ou quinze ans, à raison de cinquante exemplaires par an. Le problème est donc de constituer intelligemment des stocks sur plusieurs années – ce qui est presque interdit du point de vue économique ! Parce que si vous constituez des stocks, en plus du coût de production, vous augmentez tous les frais mais aussi vos bénéfices de la valeur comptable de vos livres non encore vendus : plus vous augmentez vos stocks, plus vous payez d’impôts, même si aucun livre n’est vendu… Nous avons cependant, encore dans nos entrepôts de nombreux exemplaires, entre autres, des superbes fac-simile de revues d’avant-garde édités par les éditions Jean-Michel Place, qui eux ont toujours une forte valeur marchande mais plus aucune valeur comptable. Pour les romans, tels que celui de Frederika Abbate, Les Anges de l’histoire, nous ne pouvons pas en distribuer des dizaines et des dizaines aux critiques, comme le font certaines grandes maisons ; nous n’en imprimons seulement que six cents, et si besoin est, nous pouvons en faire réimprimer très rapidement, en quelques jours… J’essaie pour ma part de trouver un juste équilibre dans la constitution et la gestion des stocks. Comme nos collections sont assez transversales et poreuses, lorsque de nouveaux titres paraissent, ils produisent une demande sur d’autres titres de nos collections… Il y a là un côté rhizome, et quand un livre sort, cela peut réactiver plusieurs collections. Il faut donc anticiper sans rêver.

B.C. : Est-ce que votre maison continue de publier des revues qui ont été créées par Jean-Michel Place ? Gradhiva, peut-être ?…

C. Z-P. : Non. Jean-Michel Place a surtout accueilli des revues déjà existantes : Certains universitaires sont venus avec des revues notables tels que La Revue d’Esthétique, Positif, Genesis ou encore avec de nouveaux projets, tel que Vertigo, Xoana. Gradhiva a été créée par Michel Leiris et Jean Jamin : ils sont venus voir Jean-Michel Place parce qu’ils avaient déjà publié ensemble des ouvrages d’anthropologie dans la collection Les cahiers de Gradhiva, Jean Jamin en tout cas, et parce que les éditions Jean-Michel Place bénéficiaient de des revues d’avant-gardes éditées en fac-simile, La révolution surréaliste, SIC, Documents entre autres. La maison est devenue en quelque sorte un havre de création pour les revues. La question de la revue, considérée comme une sorte de work in progress, intéressait beaucoup Jean-Michel Place… en témoigne sa Bibliographie des revues et journaux littéraires des XIXe et Xe siècles qu’il a éditée entre 1973 et 1977. C’est ce que je poursuis d’une certaine manière, en créant une maison d’édition autour de collections, avec cette transversalité qui fonctionne un peu comme certaines revues… Nous sommes un éditeur indépendant, et même si nous faisons pratiquement tout ce que font les grands éditeurs – de l’anthropologie, de l’art, des essais, etc…-, nous ne le pratiquons pas comme un grand éditeur, mais plutôt comme si nous étions une grande revue.

B.C. Ne pensez-vous pas parfois à lancer une collection destinée au grand public, ou à un « grand public cultivé », comme par exemple une collection d’excellents polars, ou de fantastique, ou autre ?

C. Z-P. : D’une certaine manière, cela nous arrive ; le roman de Frederika Abbate a un côté roman cyber-punk, qui joue parfois sur des effets de suspense ou sur le fantastique… Nous avons aussi édité, dans la collection Place en poche, un artiste conceptuel russe, auteur d’un Picasso… en 3111. Dans son roman Prague nuit rouge, le héros éprouve une sorte d’illumination poétique chaque fois qu’il presse le doigt sur la gâchette – un killer-poète en quelque sorte !… Ça ressemble à un polar, et c’en est peut-être un… ou pas – de toutes manières, le bon polar m’intéresse.

B.C. : C’est bon à savoir…

C. Z-P. : En fait, ça sonne peut-être un peu creux : l’intitulé de la collection est « Place en poche », mais tout peut y trouver sa place. D’autres noms sont peut-être à envisager pour une collection de polar. Lors de la reprise de notre maison, il y a eu un grand débat sur le nom qu’on voulait lui donner. L’inscription en tant que SARL a été « les nouvelles éditions JMP ». Sachant que le logo des éditions Jean-Michel Place avait été repris par notre nouvelle structure, je ne souhaitais pas qu’il y ait de confusion ; j’ai eu une grande discussion un peu houleuse avec mon oncle, car je voulais l’appeler « les Nouvelles Éditions », comme une sorte de tautologie, des éditions ne pouvant être que nouvelles ! Gallimard s’est d’abord appelé « Nouvelle Revue Française », puis lorsqu’elle a été transmise à une nouvelle génération… Quand l’héritage devient patrimonial… Cela devient une marque… Avec, peut-être, un risque d’affaiblissement, de moindres découvertes… C’est pour cela que je voulais appeler notre maison « les Nouvelles Éditions », mais je voulais aussi tenir compte de la revendication de mon oncle ! Pour cette raison nous avons opté pour les « Nouvelles éditions Place », même si certains titres sont parus avec la seule mention « les Nouvelles Éditions », comme pour Corpuscrit, que j’ai écrit sous un pseudonyme. Les noms des maisons d’édition sont importants : « Soleil Noir », Lune Noire… Je reviens au titre de collection que vous avez suggéré pour une collection de thriller : « Place noire ».

B.C. : Je souhaite encore vous demander si, parmi toutes ces collections, il n’y en a pas une ou deux qui seraient à vos yeux les plus importantes ?

C. Z-P. : Non. De fait, c’est surtout le temps qui accorde l’importance… leur importance dans le catalogue. Tandis que je créais plusieurs collections, Roland Huesca, Philosophe a lancé une collection, la Vie des œuvres ; et Carole Aurouet, également universitaire, une autre, Le cinéma des poètes. La plupart des collections que j’ai créées, je les dirige, mais ce n’est pas le signe d’une volonté de pouvoir… il faut trouver des gens qui ont envie de les diriger, qui ont envie de le faire et qui en sont capables… Maintenant, sur les treize collections, plusieurs ont leur propre directeur : par exemple, Sarah Frioux-Salgas a en charge, Déborder ; Olga Kisseleva, Regard d’art ; Georges Sebbag s’occupe de Kaléidoscope ; et Igor Sokologorsky dirige l’Art à l’écrit.

B.C. : N’est-ce pas lui qui a publié un livre sur l’Art et les mouvements sociaux en Ukraine ?

C. Z-P. : Oui, il s’agit du livre d’Alisa Lozhkina, La Révolution permanente. L’Art contemporain en Ukraine 1880-2020, qui retrace les liens entre les bouleversements de la société ukrainienne, et les très diverses manifestations des arts dans ce pays. Cette auteure donne à ressentir les expressions de l’art grâce à son travail sur la langue ; c’est cela qui doit se produire, toujours : un véritable travail de la langue. Nous continuons d’essayer de présenter des écritures qui témoignent d’une recherche, que ce soit dans la poésie, le polar, les essais, etc… La vraie écriture, c’est celle qui produit du sens, mais qui ne le reproduit pas. Nous travaillons pour une création incessante.

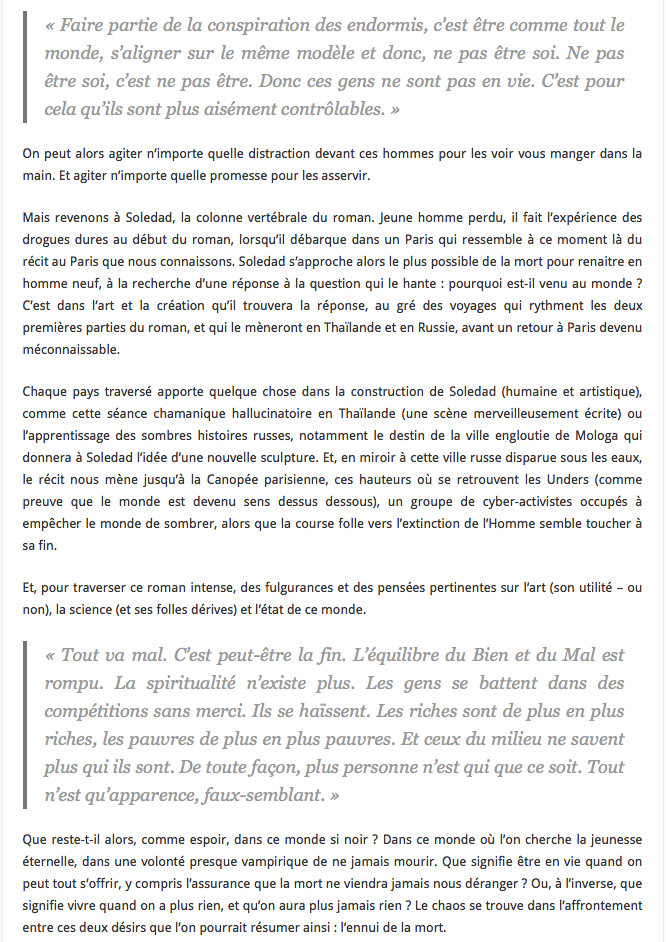

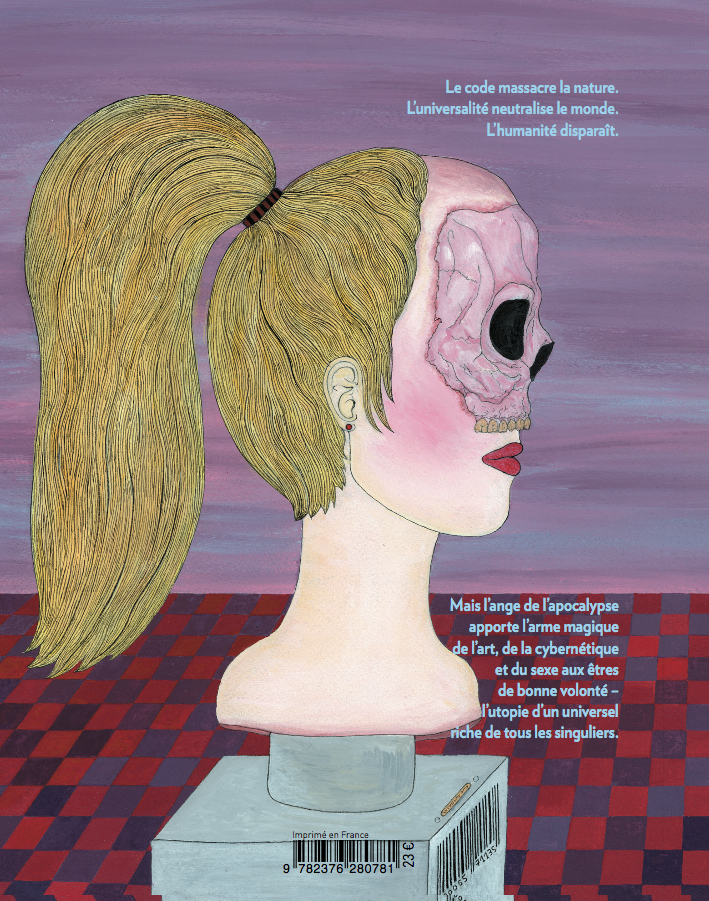

Point de problème, que l’on apprécie ou pas la science-fiction, force est de reconnaître qu’elle est une sorte de prospective sur le réalisable dans le futur. Parfois, le temps est cruel pour les auteurs, mais d’autres fois, leurs prédictions se réalisent. Quoi qu’il en soit, l’intérêt et la qualité d’un roman de science-fiction tiennent avant tout dans le côté « réaliste » de la description du futur. Que ce que nous percevons, vivons, pressentons, soit perçu comme un chemin possible, une graine qui va potentiellement germer dans l’avenir. Et c’est le cas dans ce roman.

Point de problème, que l’on apprécie ou pas la science-fiction, force est de reconnaître qu’elle est une sorte de prospective sur le réalisable dans le futur. Parfois, le temps est cruel pour les auteurs, mais d’autres fois, leurs prédictions se réalisent. Quoi qu’il en soit, l’intérêt et la qualité d’un roman de science-fiction tiennent avant tout dans le côté « réaliste » de la description du futur. Que ce que nous percevons, vivons, pressentons, soit perçu comme un chemin possible, une graine qui va potentiellement germer dans l’avenir. Et c’est le cas dans ce roman.

Les anges de l’histoire, le dernier roman de Fréderika Abbate

Les anges de l’histoire, le dernier roman de Fréderika Abbate L’auteur née en 1960 à Tunis a publié 5 romans, écrit de nombreux récits et participé à plusieurs ouvrages collectifs. Son dernier livre paraitra le 1er octobre.

L’auteur née en 1960 à Tunis a publié 5 romans, écrit de nombreux récits et participé à plusieurs ouvrages collectifs. Son dernier livre paraitra le 1er octobre. monde laissé aux mains de transhumanistes dégénérés, s’abandonnant à des rituels barbares et autres manipulations génétiques, j’avance dans la foulée de Soledad artiste magique, cybernéticien de génie et passionnément épris de sexe depuis ses 15 ans.

monde laissé aux mains de transhumanistes dégénérés, s’abandonnant à des rituels barbares et autres manipulations génétiques, j’avance dans la foulée de Soledad artiste magique, cybernéticien de génie et passionnément épris de sexe depuis ses 15 ans.

Au cours d’une aventure initiatique le menant de la Thaïlande chamanique à la Russie postmoderne jusqu’à un Paris complètement transformé, Soleda

Au cours d’une aventure initiatique le menant de la Thaïlande chamanique à la Russie postmoderne jusqu’à un Paris complètement transformé, Soleda

Frederika Abbate

Frederika Abbate Le 11 mai, je le sais, est une date arbitraire. Elle ne correspond à rien de concret. Pourquoi le 11 mai cessera le fait d’être en résidence surveillée ? Parce que tout le monde pourra avoir des masques de protection ? Parce que tout le monde pourra être testé ? Parce qu’il y aura suffisamment de lits dans les hôpitaux, de machines respiratoires, de personnel soignant ? Et que donc les personnes contaminées pourront être soignées correctement et mises en quarantaine ? Et que donc la pandémie pourra commencer à être endiguée comme il se doit ? Ceci se passerait dans un autre pays que la France, dans un autre temps, un autre monde… Car pour fabriquer les masques, les tests, les places dans les hôpitaux, il faudrait être en mesure de le faire. Or, la crise sanitaire actuelle révèle que le pays n’est pas en mesure de le faire. La France a été vendue en tranches. Et en plus, pour des sommes dérisoires.

Le 11 mai, je le sais, est une date arbitraire. Elle ne correspond à rien de concret. Pourquoi le 11 mai cessera le fait d’être en résidence surveillée ? Parce que tout le monde pourra avoir des masques de protection ? Parce que tout le monde pourra être testé ? Parce qu’il y aura suffisamment de lits dans les hôpitaux, de machines respiratoires, de personnel soignant ? Et que donc les personnes contaminées pourront être soignées correctement et mises en quarantaine ? Et que donc la pandémie pourra commencer à être endiguée comme il se doit ? Ceci se passerait dans un autre pays que la France, dans un autre temps, un autre monde… Car pour fabriquer les masques, les tests, les places dans les hôpitaux, il faudrait être en mesure de le faire. Or, la crise sanitaire actuelle révèle que le pays n’est pas en mesure de le faire. La France a été vendue en tranches. Et en plus, pour des sommes dérisoires. Le maître absolu : la mort

Le maître absolu : la mort