ENTRETIEN AVEC SYLVAIN TESSON POUR LE MAGAZINE DES LIVRES

Propos recueillis par Guilaine Depis (février 2012)

Qui ne connaît pas l’œuvre déjà riche et dense, foisonnante et profonde, de Sylvain Tesson, l’homme qui écrit plus vite que son ombre, pourrait redouter de s’ennuyer à la lecture du journal de ses six mois (février à juillet 2010) passés au bord du lac Baïkal. Invariablement, à chaque page, il coupe son bois, fait son feu, pêche son dîner et regarde par la fenêtre. La surprise est spectaculaire – autant que les paysages qu’il décrit – car le suspens est constamment présent, l’attention happée par l’émotion, la conscience d’être au monde plus aiguë. Point de monotonie, seulement un étonnement émerveillé croissant. Car si la nature est le décor, l’intrigue est soutenue par la gigantesque culture de l’auteur toujours sur le qui-vive pour citer ses phrases favorites dénichées chez les écrivains dont il a emporté les livres et l’âme. A cheval entre le sauvage primitif et la réflexion sur l’humanité, Dans les forêts de Sibérie constitue d’abord un hymne à la vie, une déclaration d’amour à la création. La douce harmonie quasi utérine émanant de la contemplation solitaire, du silence et du sentiment de l’éternité confère à ce récit une saveur spécialement poétique. Une leçon à en retenir ? La vraie révolte est dans la désertion des villes et l’invasion des cabanes, pas sous les bannières à défiler en vociférant des slogans peut-être plus ou moins éculés. Au bout du voyage, trône, majestueuse, la liberté, celle de la réappropriation du temps, unique trésor de l’existence. Entretien avec le fougueux aventurier volontiers ermite le 19 octobre dans le salon bleu cossu des éditions Gallimard, juste avant qu’il ne s’envole à nouveau pour sa chère Russie.

Qui ne connaît pas l’œuvre déjà riche et dense, foisonnante et profonde, de Sylvain Tesson, l’homme qui écrit plus vite que son ombre, pourrait redouter de s’ennuyer à la lecture du journal de ses six mois (février à juillet 2010) passés au bord du lac Baïkal. Invariablement, à chaque page, il coupe son bois, fait son feu, pêche son dîner et regarde par la fenêtre. La surprise est spectaculaire – autant que les paysages qu’il décrit – car le suspens est constamment présent, l’attention happée par l’émotion, la conscience d’être au monde plus aiguë. Point de monotonie, seulement un étonnement émerveillé croissant. Car si la nature est le décor, l’intrigue est soutenue par la gigantesque culture de l’auteur toujours sur le qui-vive pour citer ses phrases favorites dénichées chez les écrivains dont il a emporté les livres et l’âme. A cheval entre le sauvage primitif et la réflexion sur l’humanité, Dans les forêts de Sibérie constitue d’abord un hymne à la vie, une déclaration d’amour à la création. La douce harmonie quasi utérine émanant de la contemplation solitaire, du silence et du sentiment de l’éternité confère à ce récit une saveur spécialement poétique. Une leçon à en retenir ? La vraie révolte est dans la désertion des villes et l’invasion des cabanes, pas sous les bannières à défiler en vociférant des slogans peut-être plus ou moins éculés. Au bout du voyage, trône, majestueuse, la liberté, celle de la réappropriation du temps, unique trésor de l’existence. Entretien avec le fougueux aventurier volontiers ermite le 19 octobre dans le salon bleu cossu des éditions Gallimard, juste avant qu’il ne s’envole à nouveau pour sa chère Russie.

Cher Sylvain, votre journal m’a permis d’effectuer par procuration un beau voyage : j’étais en Sibérie, avec vos chiens, vos ours, vos phoques, vos loups, votre poêle à bois et vous. Votre mode de vie au bord du Baïkal a tellement déteint sur moi que j’ai des envies frénétiques de Tabasco et de vodka. Dans votre Petit traité sur l’immensité du monde (2005) qui m’avait déjà beaucoup frappée, que j’avais énormément aimé pour son audace, son originalité, son chemin libre et aventureux dans notre société si sclérosée, déjà vous citez vos amis Sergueï et Natascha et vous confiez votre flamboyante détermination « J’ai envie de finir en cabane ». Ainsi vous retrouvons-nous six années plus tard, à côté des mêmes Sergueï et Natascha Dans les forêts de Sibérie, où vous rappelez la promesse que vous vous étiez faite à vous-même à cette époque : « Je me fis alors le serment de vivre plusieurs mois en cabane, seul, avant mes quarante ans. Le froid, le silence et la solitude sont des états qui se négocieront demain plus chers que l’or ». Une continuité entre les deux livres saute aux yeux puisque vous avez réalisé dans le second le vœu formulé dans le premier. Montaigne disait « Dans mes voyages, je ne sais pas ce que je cherche mais je sais ce que je fuis ». Votre envie des forêts a-t-elle procédé justement d’une fuite et dans ce cas qu’avez-vous fui ? Une société qui vous lassait, les hommes, leur monde, leur environnement…?

Je ne suis pas du tout réticent à brandir la fuite comme motif d’un voyage alors que bien souvent vous rencontrerez des voyageurs qui répugneront à avouer qu’ils fuient. Parce que la fuite dans notre société post-contemporaine très efficace, très sophistiquée, très rentable, est le pire aveu de l’échec. Quand on fuit, c’est que l’on s’ennuie ou qu’on est un inadapté. Les gens rechignent donc à le confesser, enrobant toujours leurs voyages de raisons extrêmement nobles : la rencontre avec l’autre, le désir de s’ouvrir au monde, l’envie de découverte, l’appel de l’horizon, la quête de l’absolu… Bref, les très bonnes intentions… Pourtant, ainsi que vous le remarquez, la plupart des périples procède très souvent d’une espèce d’envie de fuir, comme l’observe Baudelaire dont l’âme tout à coup veut s’enfuir à tout prix « n’importe où hors du monde ». Au fait, que fuyons-nous ici ? Moi, je fuis un certain nombre de choses. D’abord, les habitudes. La métastase de l’habitude, c’est la certitude. Je fuis le confort physique parce qu’au bout d’un moment, il finit paradoxalement par m’endormir. Même si je sais évidemment apprécier les choses merveilleuses et magnifiques, je possède aussi une espèce de force vitale, énergétique, qui me donne le besoin – non pas la souffrance, car ce n’est pas un masochisme – de fatigue. Comme quand on fatigue un tapis en tapant dessus. Et puis je fuis un certain conformisme que la vie en ville finit par faire ruisseler sur les êtres. Et surtout, la chose que je fuis principalement dans une ville, a fortiori grande, c’est la restriction des petites libertés, c’est à dire cette espèce de cancer de la régulation qui fait que la législation – le législateur, comme on dit vilainement – se met à se préoccuper de tout et n’importe quoi, y compris de nos faits et gestes quotidiens. Je trouve cela épouvantable et d’ailleurs dans les derniers chapitres de De la démocratie en Amérique, Tocqueville dit que si l’homme a assurément besoin des grandes libertés, des libertés profondes – la liberté de s’exprimer, penser, voter – il a autant besoin des petites libertés, la liberté de picoler entre amis par exemple. Ces petites libertés-là se restreignent. Or Tocqueville dit qu’il ne voit pas en quoi les unes seraient moins nobles que les autres et les unes sont aussi nécessaires que les autres. L’ultime chose que je fuis, c’est l’impossibilité quand on vit et quand on travaille dans une ville de disposer vraiment de son temps. Le temps, sa fuite, est mon obsession, le problème que je mets au cœur de ma vie. Ce sentiment que le temps passe trop vite me terrifie alors que pourtant je ne suis pas encore très avancé dans l’existence, mais j’ai l’impression que nous saccageons notre temps quand nous sommes dans les villes. Nous massacrons cette espèce de durée en acceptant que les autres s’y immiscent en permanence, de le découper d’un rendez-vous à l’autre, de le saucissonner. Je voulais reconquérir tout ça, à la fois ma liberté de petites actions et celle de la disposition des heures.

À de nombreuses reprises, au cours des pages, vous vous moquez un peu des faux révoltés, des indignés qui manifestent, de toutes ces personnes qui disent rejeter, haïr le système, et qui en sont pourtant partie prenante puisqu’ils participent en tant qu’opposants ; la voie de l’ermite est donc une voie qui ne menace pas la société des hommes mais qui en incarne la critique. On peut dire que la vraie révolution, elle serait là, si tout le monde partait dans les forêts vivre dans une cabane ?

Bien sûr, je pense que seule l’ascèse est révolutionnaire, le retranchement, le repli sont révolutionnaires. L’indignation n’est pas révolutionnaire puisque l’indigné ou le révolté ou le dynamiteur ou l’anarchiste, s’appuient contre la citadelle pour essayer de la faire sauter. À partir du moment où on se bat contre, on a besoin d’elle, c’est quelque chose qui me paraît tout à fait logique. C’est le vers de Walt Whitman qui m’enchante dans ses Feuilles d’herbe exhalant la grâce, où il dit « Je n’ai rien à voir avec le système, pas même assez pour m’y opposer ». Je trouve ça superbe, cette idée que finalement l’indifférence profonde à l’égard d’un monde qui ne vous ressemble pas ou que vous n’aimez pas ou qui vous fait trop souffrir par sa laideur, sa rapidité, sa folie se manifeste d’abord par un départ, un adieu. La meilleure réponse, la claque la plus cinglante, est de s’en aller, de dire au revoir, de tourner le dos. C’est d’ailleurs pour ça que les ermites en général – qu’ils soient des ermites mystiques, spirituels, des bannis, des vagabonds, qui ont recouru aux forêts – sont souvent très mal considérés alors que le révolté est combattu, ce qui n’est pas pareil. Le révolté est combattu, ainsi fait-il partie de la valse, de la dialectique, du blanc du noir, du fort du faible. Quant aux indignés, comment peuvent-ils s’indigner de ce qui se passe à l’extérieur avant de s’être métamorphosés et réformés eux-mêmes ? Un vieux problème : c’est très facile de proclamer publiquement la vertu, de sortir les bannières, les drapeaux, les pancartes, d’annoncer la paix, la justice, la vertu, et la bienveillance planétaire tout en restant un médiocre moralement. Ma démarche est de m’intéresser davantage aux êtres qui essaient d’abord de faire la révolution en eux avant de faire sauter les citadelles.

Justement vous parlez de « métamorphoses » et observez au fil de vos lectures, car vous avez emporté une cargaison de livres, que Michel Tournier met en avant dans Vendredi ou la Vie sauvage (1971) le fait qu’au début Robinson voulait recréer le monde, la société qu’il connaissait sur son île, en devenir l’administrateur, et qu’il finit par devenir un autre. Est-ce que ça vous a changé aussi ?

Oui, absolument. Je crois que j’ai vécu le même mécanisme de transformation intérieure que celui qui finit par régir le séjour des Robinsons sur les îles. Je dis « les Robinsons » car toutes les histoires de naufragés, qui constituent quasiment un genre littéraire à soi seul – la robinsonnade – suivent la même évolution : ils sont jetés sur une île, maudissent d’abord le Ciel et éventuellement la marine à voile et les courants marins, souffrent de la malédiction, se révoltent contre leur infortune. Ensuite cette révolte contre l’infortune se transforme par une tentative de fuir la situation, alors ils construisent un bateau et sont en général rejetés à nouveau au rivage par le ressac. Dans un troisième temps, ils essaient d’être les administrateurs de leur île, c’est à dire de la régenter, en gros de reconstituer la civilisation dont ils ont été privés en cultivant, en chassant etc. Puis vient un temps où tout cela se solde par un échec. Survient le beau processus de la métamorphose, de la mue, de la transformation du legs, de la réforme et c’est donc très allégorique : tout à coup, ils acceptent leur situation – c’est une des plus belles vertus, l’acceptation – et ils deviennent les amants de leurs îles.

Vous nous apprenez qu’« en Russie, pour signifier qu’on s’en fout, on dit « mnie figou ». Et on appelle « pofigisme » l’accueil résigné de toute chose. Les Russes se vantent d’opposer leur pofigisme aux convulsions de l’Histoire, aux soubresauts du climat, à la vilenie de leurs chefs. » S’agit-il d’une version russe du stoïcisme ?

La spécificité russe du pofigisme – une expression très populaire qui veut dire le je-m’en-foutisme – mais mâtiné d’une espèce de joie de vivre, le rire du romantisme noir – c’est « Rien ne sert à rien mais ce n’est pas pour cela que nous n’allons pas essayer », « Il nous faut danser sur le bord de l’abîme ». Une sorte de discours sur la nécessité de vivre en sachant très bien que tout est absurde et que ce n’est pas pour cela que nous ne danserons pas le Sabar. La différence avec le stoïcisme est très simple : le pofigisme n’a absolument pas de prétention philosophique, ni de prétention d’accès à la vertu – le stoïcisme est une réforme de soi, une tentative d’acceptation du monde, un rapport institué avec le temps, avec les autres, avec soi-même. Le pofigisme, c’est simplement un comportement très vital où on essaye de corriger son grand écroulement intérieur par une joie de vivre. C’est une équation très belle que Romain Rolland a joliment exprimée : « Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté ». En Russie, on rencontre beaucoup de ces êtres qui sont complètement extravagants, surtout dans les campagnes et les forêts, qui sont des géants, d’épais gaillards, d’invétérés pessimistes, de fervents nostalgiques, de grands mélancoliques mais qui manifestent tous les comportements de la brute joyeuse.

Durant cette expérience d’ermite, vous avez tenu le coup en vous ressourçant par les forces de l’esprit, vous nourrissant de lectures roboratives, comme Romain Gary… « Dans Les Racines du ciel, Romain Gary campe un détenu des camps de la mort plus solide que ses compagnons. Le soir, sur le châlit, il ferme les yeux, se représente les troupeaux d’éléphants sauvages. Savoir que là-bas, dans la savane, vivent des monstres libres suffit à lui raffermir l’âme. Penser aux pachydermes insuffle la force. Tant qu’il y aura des taïgas vides d’hommes, je me sentirai bien. Le sauvage console. »

Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, c’est dans le début des Racines du ciel, Un détenu dans un camp de concentration nazi réussit non seulement à survivre mais à redonner le moral à ses codétenus parce qu’il leur raconte la charge des éléphants dans les savanes d’Afrique. Ce passage m’a beaucoup frappé parce qu’il y a une espèce de grande consolation à savoir qu’il existe des espaces sauvages. Je suis davantage un être hélas de la nature que de la culture, je recrée toujours une taïga sauvage contre une ville, aussi florentine et éblouissante soit-elle. J’ai besoin de ce contact profond avec l’humus, le caractère sauvage des choses et la nature. Il y a dans l’allégorie de Gary – d’ailleurs ce n’est pas une allégorie, c’est une anecdote dans cette histoire de la consolation du sauvage – quelque chose que je sens très bien et qui est le fait de s’apaiser en fermant les yeux et en sachant qu’il y a des êtres qui vivent là autour de vous dans la forêt, dans les bois et qui vaquent dans toute la splendeur de leur liberté et leur puissance. Et même, et surtout, si vous ne les voyez pas, vous êtes étreint de ce sentiment très consolant. C’est pour cela que je suis pour la préservation d’espaces sauvages interdits à l’homme, non pas du tout uniquement pour des raisons écologiques ou politiques ou je ne sais quoi ou naturalistes, mais simplement esthétiques et symboliques, et quasi sacrées en fait.

Par rapport à certains de vos livres précédents qui racontent aussi des voyages, des aventures, ici vous choisissez de rester immobile, devant une fenêtre, pour trouver la paix que le voyage ne vous apporte plus. Avez-vous réussi ? Vous retrouver face à vous-même, vaquer avec la force de votre imagination à vos souvenirs, vous a t-il permis de vous concentrer sur l’essentiel ? De vous resserrer sur les choses simples, comme le bonheur d’être au bord d’un feu de bois, la joie de voir le soleil se lever ? Vous songez : « Je voulais régler un vieux contentieux avec le temps. J’avais trouvé dans la marche à pied matière à le ralentir. L’alchimie du voyage épaississait les secondes. Celles passées sur la route filaient moins vite que les autres »

Là, il y a deux choses. Il y a le temps et puis le resserrement autour de quelques gestes, actes, pensées, objets, qui s’appelle l’exercice ascétique – qui est une tentative de reconquête de soi-même, de sa vérité, de l’essentiel et de sa simplicité par le dégraissement. J’adore cette très vieille idée rebattue qu’au final on s’enrichit à s’appauvrir, qui a été incarnée et vécue de différentes façons : des expériences d’ermites russes dans les forêts, en passant par les retraites au désert dans la thébaïde ou dans le Wadi Natroun, et même par l’isolement dans le cabinet d’études d’une ville. Le recours aux forêts n’est évidemment pas à prendre au pied de la lettre géographique. Ensuite vous posez la question du temps. Jusqu’ici, j’avais essayé de me donner l’impression que j’étais capable d’épaissir le temps et de le ralentir en parcourant l’espace. Je demandais au temps, au défilement de l’espace de m’apporter à la fois le sentiment d’une vie très remplie et très pleine parce que les kilomètres, les paysages, avaient défilé et m’étaient apparus dans leur diversité perpétuellement changeante. Dans ce livre, j’ai pris le contre-pied en m’immergeant dans un lieu, en m’immobilisant et en contemplant le temps passer. J’ai compris qu’en fait il y avait autant de satisfaction et de jouissance à regarder le temps imprimer ses minuscules nuances sur un paysage fixe qu’à déambuler le long des steppes et des forêts pour regarder le paysage évoluer. Cette fois, j’ai fait une séance chronologique plutôt que géographique et j’ai découvert cette chose qui m’est apparue très belle : au fond, le sentiment de la liberté n’est pas le sentiment d’agir comme on l’entend, de s’affranchir des lois ni même de triompher des espaces. Marchandises qu’on nous vend beaucoup dans nos sociétés où on nous répète que la voiture individuelle est le seul moyen de s’évader, où il faut bouger, bouger – le bougisme comme disait Philippe Muray. Mais la vérité ou la liberté, c’est de disposer de ses heures. Vous avez cette chose magnifique qui s’appelle la journée, qui est un intervalle superbe, qui suffit à la perspective de l’homme et qui se compose de 24 heures, lesquelles, si vous organisez bien votre agenda et si vous vous constituez une vie de réclusion, peuvent vous appartenir totalement comme 24 pages blanches que vous pouvez remplir à votre guise. Alors que nos vies folles et hâtives dans les villes nous empêchent de disposer de ces 24 heures. C’est une reconquête de mon temps que j’ai essayé de faire et notamment par la contemplation, en regardant tout simplement le ciel par la fenêtre, chose que je n’avais jamais faite. À la manière russe d’ailleurs : les Russes regardent pendant des heures le ciel par la fenêtre, c’est pour ça qu’ils ont les yeux délavés peut-être et qu’ils les ont si bleus.

Vous écrivez « Dans la taïga, je préfère moissonner les instants de félicité que m’enivrer d’absolu ». Vous mettez en avant la toute puissance de l’instant, de l’immédiateté, vous êtes toujours dans le présent. Ça m’a beaucoup frappée : vous savez goûter l’extrême saveur de la seconde qui une seconde après n’est plus. Vous dites que vous adoptez une attitude un peu canine puisque vous imitez Aïka et Bêk qui possèdent l’art de savoir jouir de l’instant tout de suite et surtout l’art aussi de l’éternel retour qui est très rassurant. Tous les jours ils vont chercher le même os et ils ne s’en lassent pas, et ils éprouvent toujours la même joie à vous voir vous, alors que vous êtes le même tous les jours. Les chiens sont-ils plus doués pour le bonheur ?

Oui, ils sont nos maîtres. Ils connaissent la trajectoire parabolique que va décrire la balle qu’on va leur jeter et savent qu’ils la rapporteront. Pourtant ils salivent et c’est très beau. Nous, les hommes, nous oublions de saliver pour les minuscules petites merveilles que peut nous procurer une journée, la tache du soleil sur la joue de quelqu’un, ces choses-là minuscules. C’est un thème qui a tellement été décrit magnifiquement, ce n’est pas d’une grande originalité ce thème de la nécessité de tout à coup peupler cette patrie qui s’appelle l’instant. C’est vrai que les chiens m’ont donné une sorte de leçon, ils ont été mes maîtres philosophiques et j’essayais bien sûr de leur ressembler puisque moi, étant un produit de l’Europe occidentale urbaine du XXIème siècle, je suis guidé, influencé comme un lapin de laboratoire dans la ville, je suis conditionné par la nécessité du nouveau, la tyrannie de la nouveauté perpétuelle dans laquelle nous baignons horriblement. Alors c’était pour moi une grande joie de pouvoir, dans la forêt, prendre le contre-pied de cette espèce de frénésie du lendemain. J’aime beaucoup ce mot superbe dans Les Noces, Camus écrit : « L’espoir est une insulte à l’instant présent ». Je crois beaucoup à cette idée, franchement je n’attends – je suis comme le chien – rien de l’avenir, sinon peut-être qu’on me lance la balle et je la rapporterai.

Lors d’une journée, vous citez Morand : « Il y a trois manières de commencer sa vie : le plaisir d’abord, le sérieux plus tard ; ou bien travailler dur au début, pour se revancher vers la fin ; ou mener de front le plaisir et le labeur » et concluez : « La cabane, c’est le lieu de la troisième manière ». Le plaisir est-il la récompense du labeur ? Est-on plus heureux d’avoir chaud parce qu’on a soi-même coupé son bois, de manger parce qu’on a soi-même pêché son poisson ? Vous vous êtes réapproprié l’univers en « réglant votre dette à la nature » puisque vous n’avez puisé que dans ses ressources. Surtout, vous êtes satisfait de « ne pas lui avoir nui » pendant votre séjour.

Oui, je crois beaucoup à cette idée qu’on est plus heureux du poisson qu’on a pêché que du poisson qu’on a acheté, qu’on est plus heureux de boire l’eau qu’on a puisée que l’eau qu’on a débouchée d’une bouteille en plastique pour la très simple raison qu’on reconquiert ainsi une liberté et qu’il en va de l’autonomie physique comme il en va de l’autonomie intellectuelle. C’est très beau d’être un libre-penseur, c’est très beau d’avoir arraché tous ses liens comme ont fait nos contemporains avec le Ciel, les Princes, les traditions. Mais les plus arrogants, les plus sûrs d’entre eux, les plus brillants sont des gens complètement corsetés au système d’approvisionnement des villes. Ils ne savent rien de ce qu’ils mangent, de l’énergie qui les chauffe, des transports qu’ils conduisent ; ils ont donc complètement délégué, ils ont démissionné de leur liberté physique tout en se félicitant d’avoir acquis leur autonomie spirituelle, morale, mentale et politique. Et moi je dis que l’une n’est pas forcément plus noble que l’autre : je vois des moujiks dans la forêt qui vivent en pure autarcie, en pure autonomie physique, mangeant les produits qu’ils ont récoltés, se chauffant avec le bois qu’ils ont coupé et conservant leur viande dans la glace qu’ils ont pilée eux-mêmes mais qui n’ont pas rompu leurs liens ni avec le Ciel ni avec leur tsar – enfin je veux dire leur Président. Eh bien, ces gens-là sont à l’antipode de nos libres penseurs, ils ont une autonomie physique mais ils n’ont pas une autonomie spirituelle et moi j’émets juste l’hypothèse que les deux se valent peut-être. Sur la question du plaisir, je tiens à préciser que ce labeur que j’évoque est un labeur qui était très jouissif car c’était le labeur du bûcheron, du pêcheur, du coureur de bois. Ce n’est pas un travail asservissant et avilissant que l’on fait pour un autre.

Jouissif, parce que c’est pour soi-même…

C’est exactement un labeur semblable à l’écriture d’ailleurs. L’écriture est un processus d’ascèse, se pratique dans le silence, la solitude et la peine. Ce n’est pas facile, du coup on est là exactement comme dans un bois en train de couper ses billots.

Se dégage de votre livre un esprit assez panthéiste puisque vous rendez grâce aux ombles que vous pêchez, au soleil quand il se lève, même aux insectes de faire le ménage, de chasser des animaux, de rendre des lieux fréquentables dans ces forêts, dans cette taïga, vous rendez grâce à l’ensemble du vivant ; et d’ailleurs vous lisez D.H. Lawrence et vous êtes complètement d’accord avec lui pour conspuer le monde industriel et revenir vers une sorte d’élan naturel, vital, qu’il nomme la virilité, mais qui est cet instinct de vie que Freud nomme la libido aussi avant la modernisation de nos sociétés. Vous le formulez ainsi : « Il faut avoir l’esprit tordu pour voir en L’Amant de Lady Chatterley un livre érotique. Ce roman est un requiem pour une nature blessée. (…) Constance sent une sève monter dans sa chair ; elle comprend que le progrès désubstantialise le monde. » Êtes-vous plutôt panthéiste ou orthodoxe ? Puisqu’on voit que vous avez aussi une petite médaille orthodoxe et que vous avez une icône de Saint-Séraphin de Sarov que vous regardez, que vous croyez profondément à la présence à travers la lumière des esprits et aussi de ceux qui vous sont chers dans les photos comme les orthodoxes.

J’ai été élevé par les Frères catholiques mais le Ciel s’est éteint un jour et ne m’envoie plus aucun signal. Depuis, je suis complètement dans une forme d’agnosticisme et suis effaré par le manque absolu d’esthétisme de la liturgie catholique, qui me sidère. Il m’arrive de temps en temps d’aller à la messe et je constate très peu de différence entre une messe actuelle, du concile de Vatican II, et un congrès d’assurances à Romorantin ou une réunion de représentants de commerce en chasubles ; enfin c’est tout à fait pareil en termes de pur esthétisme. Or, l’esthétique c’est important puisqu’on est censé quand même aimer son créateur, on me l’a appris quand j’étais petit, parce qu’il a créé un monde qui était beau. C’est tout à fait drôle de professer cette théorie de l’esthétique spirituelle et divine tout en ne manifestant que la laideur et en tous cas la démission. L’orthodoxie m’attire donc parce qu’effectivement il y a encore une espèce de théâtralisation superbe de la liturgie, et ses dorures. Je suis un être simple, comme une bête, alors quand je vois que ça brille, je trouve cela plus beau que quand c’est gris, voilà tout. Dès lors, l’orthodoxie me fascine pour cela. Et puis l’orthodoxie russe m’intéresse spécialement parce que le lien avec la nature a peut-être été un peu moins rompu. Il permane encore notamment chez les Russes de ces forêts-là. Ils ont beaucoup moins coupé que nous le lien avec la nature, pratiquent une orthodoxie étonnante, une orthodoxie qui serait certes désavouée si jamais les orthodoxes avaient un Pape comme celui que vous avons. Dieu merci, ils ne sont pas papistes, enfin c’est presque une tautologie… Ces Russes-là, du moins ceux que je connais, ont leurs icônes et aiment par exemple Saint Séraphin de Sarov qui a vécu en ermite pendant quinze ans dans les forêts de Sibérie, de Russie.

Vous étiez sur ses traces ?

Je n’étais pas un saint ! Mais lui, dans sa petite isba, à la fin de sa vie il parlait aux animaux, il nourrissait les ours. Chez les Russes, il y a un bonheur d’être au monde. Ils aiment Saint Séraphin de Sarov presque autant pour sa sainteté spirituelle que pour sa manière d’être un peu dans ce panthéisme, dans cet extraordinaire rapport aux bêtes, aux plantes et au vivant. À l’image des chamanes comme des Bouriates : tout cela se mêlant beaucoup là-bas en Sibérie me réjouit.

Vous évoquez Hugo qui notait aussi que « tout travaille à tout » à travers le personnage de Jean Valjean dans Les Misérables…

Oui, bien sûr, c’est ce que je pense, c’est la vieille idée que le vivant est une sorte de grand édifice, de grande partition et que le malheur vient de l’homme qui un jour a décrété occuper le sommet de la pyramide et il y a eu cette coupure entre l’homme et le reste du monde, ce fossé qui aujourd’hui est de plus en plus difficile à franchir, et moi je ne me sens pas un contemplateur de la nature, je ne me sens pas extérieur à la nature, je me sens intégré à elle. J’ai davantage le sentiment océanique dont parle Romain Rolland que le sentiment de la contemplation de la nature. Le contemplateur c’est celui qui met une chaise devant une scène de théâtre, et il regarde. Mais comme il contemple, une distance s’instaure, alors que celui qui éprouve le sentiment océanique et bien il salue les bêtes, il salue les papillons et il finit par parler aux arbres.

J’aime beaucoup cette idée que vous saluez également vos petites mésanges. Comptaient-elles tant parce qu’avant de vous voir confier deux chiens, elles étaient votre seule compagnie ?

Certainement. La solitude influence, détermine même un rapport au monde. C’est tout à fait évident que, lorsqu’on est totalement privé d’interlocuteur, on porte un regard plus attentif aux êtres articulés et vivants qui nous entourent. J’ai lu un très beau livre d’un naufragé tahitien, perdu pendant neuf mois dans l’Océan Pacifique, qui pour ne pas devenir fou pêchait du plancton et s’émerveillait de la vie contenue dans son seau.

D’ailleurs vous fabriquez du « bormouch » pour pêcher ? « Au Baïkal, les Sibériens utilisent une méthode simple. Ils versent dans un trou d’eau une poignée de ces puces d’eau vivantes récoltées dans les marais auxquels ils ont donné le nom de « bormouch ». Les poissons pullulent sous le trou, attirés par la manne. « Je creuse un trou très large près de la grève, à trois mètres au-dessus du fond du lac, et y laisse tremper des brassées de branches de cèdres sciées. Dans quelques jours, des milliers de micro-organismes s’agrégeront aux aiguilles. Il ne restera plus qu’à les récolter et à appâter les poissons avec. »

Des nuages de micro-organismes qui attirent les poissons.

Vous l’avez appris dans des manuels russes ? Par des amis russes ?

C’est peut-être depuis 1993 ou 1994 que je voyage dans ce genre de conditions, à pied, à bicyclette, je fais de l’alpinisme, des choses comme ça. Toutes ces techniques, je les ai apprises en regardant faire les gens que j’ai rencontrés dans mes voyages. Certaines techniques de terrain s’acquièrent davantage en observant qu’en consultant les manuels des Castors Juniors ou ceux de survie de l’armée américaine.

Vous écrivez parfois que c’était mieux chauffé dans votre cabane que dans votre appartement parisien… Avez-vous souffert du climat ? Amélie Nothomb dans un de ses livres affirme : « L’enfer c’est le froid ».

C’est une phrase qu’elle a reprise de Georges Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune, qui signifiait sans doute que l’Enfer c’est la froideur, quand les gens ne se parlent plus… Je n’ai pas souffert du froid, parce que le froid sibérien, bizarrement, est un froid très sec. Comme il est extrême, on se prémunit beaucoup plus qu’en France et donc -30° ou -35° en Sibérie par un beau ciel cristallin ensoleillé où le monde ressemble à un palais de glaces est beaucoup plus supportable que 3° humides sur le pavé de Paris. Quand il venait en France depuis la Sibérie, Andreï Makine déclarait qu’il ne s’était jamais autant gelé les miches que quand il se trouvait à Montmartre. C’était peut-être un petit peu cabot de dire ça, mais je crois qu’il y a de la vérité là-dedans. Le froid sibérien est un froid tellement sec qu’il est vivifiant et non pas mortifère.

Au début, vous citez Bachelard, qui « imagine que l’idée de frotter deux bâtonnets pour allumer l’étoupe fut inspirée par les frictions de l’amour. En baisant, l’homme aurait eu l’intuition du feu. » C’est amusant…

C’est dans La psychanalyse du feu. Les hommes préhistoriques s’étaient aperçus qu’il y avait de l’énergie thermo-dynamique. Vous frottez deux corps : il y a à la fois une déperdition et une création de chaleur. D’après Bachelard, ils se seraient rendu compte en faisant l’amour que le frottement générait la chaleur. C’est comme ça que serait né le feu qui serait donc une création de l’amour, et une création de l’observation de l’amour par les hommes.

Quand vous recevez des visites, vous finissez par devenir un peu misanthrope : vous leur ouvrez la porte parce que vous ne pouvez pas trop faire autrement, mais on dirait presque qu’ils viennent troubler votre solitude à laquelle vous êtes habitué. Ils vous dérangent à la limite…

Oui, il arrivait parfois que je voie un pêcheur passer sur sa motocyclette sur la glace, me dise : zut, il vient me voir et pousse un soupir de soulagement quand je voyais qu’il passait son chemin à dix kilomètres. De la même manière, à la fin du mois de juin lorsque les glaces du Baïkal ont enfin fondu, ont rendu les eaux à leur liberté et ont permis à nouveau la navigation, il y avait un bateau qui passait, ça faisait deux mois que je n’avais pas entendu une voix humaine et j’ai vu ce bateau très au loin ; la vague du bateau est venue s’échouer contre ma plage et j’ai trouvé que c’était une intrusion quasi insupportable. Mais c’est normal parce qu’on finit par jouir tellement de sa solitude, de la liberté qu’elle confère, de l’espèce de grâce dans laquelle on est… On baigne avec cette espèce de lenteur reconquise au point qu’on est dans un état de flottement cotonneux.

Oui vous parlez d’« utérus » dans votre cabane…

Effectivement, il y a quelque chose de fœtal à vivre dans cette petite cabane toute chaude avec ses livres et tout son confort. Puis, d’un coup, un moujik arrive en ouvrant la porte et en gueulant « Putain de bite, je suis heureux de te voir mon camarade Sylvain ! » et la grâce est rompue.

Justement, quelque chose étonne sur cette solitude, on peut dire que vous avez connu trois luxes suprêmes pendant ces six mois : le silence, la solitude et l’espace, les trois en quantités illimitées. Vous avouez que ça ne remet pas du tout en cause votre affection, que vous ne croyez pas que vous les aimeriez davantage si vous pâtissiez de leur absence, mais que les vôtres ne vous manquent pas. J’avais envie de vous demander aujourd’hui si les ours, les phoques, les lynx, les loups vous manquent ?

C’est une bonne question, c’est vrai que « les vôtres » ne vous manquent pas du moment que vous savez qu’ils sont là. Puisque lorsque la femme de votre vie vous quitte, là c’est une plongée. Les autres ne me manquent pas parce que je pratique la pensée comme les Russes pratiquent le rapport à l’icône. L’icône c’est la présence du dieu qui est Dieu qui descend, qui s’installe, qui se transubstantialise dans l’icône. Tout à coup l’image contient la présence. Je trouve cette idée très belle et je crois qu’il peut aller de la pensée comme il en va de l’icône : quand vous pensez aux êtres que vous aimez, ils sont là, il y a une incarnation, une présence, impalpable évidemment et donc je recourais beaucoup à la pensée et c’est pour ça peut-être que les miens ne me manquaient pas, non pas que j’y suis indifférent mais parce que simplement j’avais l’impression qu’ils étaient autour de moi comme des chandelles dans la nuit. Alors maintenant, oui bien sûr, mes bêtes me manquent, et par exemple mes petits chiens je reconnais que j’y pense tous les jours.

Vous leur écrivez ?

En russe !

Une contradiction perturbe vos lecteurs : vous êtes parti avec une centaine de livres dont nous avons d’ailleurs le bonheur d’avoir la liste au début, très variée, une bibliothèque, une leçon de vie extraordinaire. Pourtant vous citez Nietzsche qui stigmatise le danger de la lecture qui endormirait le cerveau : à force de lire les idées des autres, toutes faites, on finit par les épouser sans réfléchir, sans mobiliser vraiment sa propre intelligence sa propre pensée pour élaborer une théorie originale singulière qui nous serait propre. Pourtant vous adorez citer les gens, vous rendez beaucoup hommage à vos maîtres, à tous ceux qui vous ont nourri l’esprit, à tous ceux qui vous ont accouché de vous-mêmes et qui vous ont aidé à naître. Que pensez-vous de ce rapport à la lecture ? Avez-vous aussi l’impression qu’elle vous aide à penser quand même ou c’est une facilité ?

Je crois que c’est très évident : je suis un lecteur absolument compulsif. Il y a des gens qui disent « je ne lis pas parce que je n’ai pas envie d’être pollué par la pensée de l’autre », il me semble que c’est simplement l’argument des paresseux. Ça ne m’intéresse pas d’ailleurs. Non, ce que dit Nietzsche dans Le Crépuscule, c’est qu’il y a une forme de lecture qui est la reconnaissance, c’est à dire que on va dans des livres qu’on traverse à toute vitesse, non pas tellement pour s’imprégner par lecture profonde de la pensée d’un auteur, mais pour reconnaître la formulation de quelques idées qui flottent indistinctement en vous. Et subitement, vous superposez la formule parfaitement ciselée par un écrivain sur cette même pensée que vous aviez confusément mais que vous n’arriviez pas à poser des mots. Des gens vous disent parfois : « Ah vous avez exactement dit ce que je voulais dire ! ». Voilà le danger de la lecture : ne procéder que comme cela, faire une cavalcade à travers le pays des livres simplement pour chercher à identifier des images, à mettre le visage de la formulation sur les mots de sa confusion. Pour moi, ce travers constitue non pas le danger de la lecture, mais la petite faiblesse d’un genre de lecture, la lecture de reconnaissance et non pas la lecture de découverte et de progression dans l’inconnu d’une pensée.

Souvent vous déplorez que les hommes vont tuer les bêtes dans les bois, qu’ils abîment la nature, que l’humanité progresse en écrasant un peu toute la tranquillité des habitants des forêts, que vous prenez quant à vous bien garde de ne pas déloger. Au terme de votre journal, on s’aperçoit que cette nature est également très violente puisque Aïka va manger les six canetons d’une pauvre cane – il y a un passage bouleversant qui m’a fait pleurer. Cette nature est-elle aussi violente que les hommes ? Est-ce que ses animaux sont aussi cruels ?

Evidemment, le sang coule en permanence. Les ours et les loups aussi se dévorent. J’ai eu des contacts avec les ours, j’ai été chargé même par un ours en 2007 sur les bords du Baïkal mais j’ai tiré une fusée et il est parti. Bien sûr, la représentation très bucolique et primesautière de la nature est une imposture. Nous sommes là devant des champs de bataille sauf que les bêtes se masquent, se cachent pour mourir mais aussi pour tuer. La grande différence c’est que les bêtes tuent pour leurs nécessités. Alors vous me rétorquerez qu’Aïka n’a pas tué les six canetons pour sa nécessité mais elle les a tués dans l’innocence de sa cruauté. Dans l’innocence de sa cruauté et attention, moi, je suis sensible à l’équilibre, à l’ordre, non pas à l’ordre policier mais à l’ordre des choses, par exemple l’ordre de l’architecture, l’ordre en art.

L’ordre dans votre petite cabane ? D’une telle netteté, si bien rangée qu’elle est qualifiée de « prussienne » par vos amis.

Je ne suis pas sensible à l’ordre moral si vous voulez, mais à l’harmonie plus exactement, naturelle, et celle des bêtes malgré leur cruauté, qui n’est pas de la cruauté mais simplement une programmation, un déterminisme de la violence pour survivre, en particulier. Les bêtes se tuent, se déchirent et se sélectionnent non seulement pour la nécessité mais dans l’harmonie, c’est à dire sans jamais mettre en péril les grands équilibres du vivant. C’est là la grande différence avec nous.

Il y a quelque chose de rassurant dans ce vivant puisque vous constatez que les forêts, après avoir été abattues par des hommes pour construire des villages, quand ceux-ci disparaissent, repoussent. Vous mettez en avant que sur les ruines d’anciens villages soviétiques des arbres renaissent…

Bien sûr, tout d’un coup, la nature efface l’affront.

Ca donne de l’espoir, on nous serine que la nature est fichue, les écolos martèlent ces mots en permanence. Donc, cette possibilité de repousse, c’est plutôt bon signe.

Oui, on parle de deux choses différentes. C’est vrai que la nature finit toujours par reprendre ses droits, mais dans les villes abandonnées par l’homme Le principe de l’écologie intelligente est d’essayer de créer un équilibre, une harmonie, et pas de vouloir la fin des uns ou la mort de l’autre.

L’angoisse a été plus forte de vous voir abandonné dans un sms par une femme que vous aimiez que devant l’ours j’imagine ?

Ce n’est pas tout à fait la même angoisse. Je préfèrerais mourir d’un coup de griffe que mourir d’amour. Devant le plantigrade c’est une peur, pas une angoisse. La femme qui vous quitte c’est l’angoisse parce que tout à coup le sol se dérobe et vous sentez l’haleine du néant tandis que l’ours, c’est le jeu de la forêt qui s’exprime dans sa rencontre.

Pendant tous ces mois, votre régime c’était uniquement kacha, thé, Tabasco, pâtes, blinis avec ou sans levure, ombles tachetés, un peu de miel et c’est à peu près tout. Vous observez que diététiquement votre corps a été réformé, que vous êtes devenu plus lent, que vous étiez peut-être moins sanguin qu’en consommant de la viande. « A dévorer du poisson depuis des mois, je me métamorphose. Mon caractère est devenu lacustre, plus taciturne, plus lent, ma peau blanchit, je dégage une odeur d’écaille, ma pupille se dilate et mon cœur ralentit ». Est-on ce que l’on mange ? Avez-vous palpé ici l’impact de l’alimentation dans le corps ? Peu de gens ont fait votre expérience…

Ah oui complètement, il y a un phénomène de transformation psycho-physiologique. C’est à dire qu’on mange beaucoup de poisson, alors on a beaucoup de phosphore ; on boit beaucoup de vodka, on grossit donc un peu et en même temps on se muscle beaucoup du haut car on est toujours en train de travailler ses deltoïdes, pectoraux, biceps, triceps et dorsaux, parce qu’on est tout le temps en train de couper du bois, porter de l’eau ou casser la glace. En revanche, on s’affaisse un peu du bas, il y a donc une réelle transformation. Quand on ressort, on ne ressemble pas à un guide de haute montagne ou à un berger berbère.

Vous définissez aussi l’énergie grise ?

C’est le rapport négatif qu’il y a entre l’énergie que vous apporte un aliment et l’énergie qui a été dépensée pour le produire et l’acheminer dans votre assiette. Par exemple, une feuille de salade qui ne fournit aucune calorie, qui a été cultivée au Chili, son énergie grise est considérable. En revanche, si vous mangez la carotte du jardin de votre grand-maman, alors là l’énergie grise est nulle. Ou alors un missionnaire arrivé en bateau chez les sauvages et qui se ferait accommoder au court-bouillon, ce serait une faible énergie grise parce qu’il aurait dépensé sa propre énergie pour venir se faire manger par les sauvages. Du coup, il rapporte beaucoup de calories.

Quand vous allez mal, au cœur de votre rupture avec la femme de votre vie, vous recevez deux amis peintres qui sont Olivier Devaux et Bertrand de Miollis, qui débarquent pour se mettent à peindre sur le motif, comme on dit, dans la pure tradition des peintres ambulants de la Sainte Russie. Vous estimez qu’il y a une infinie supériorité du tableau sur la photo. Souvent on voit même que vous n’osez pas prendre de photo tellement vous avez peur de saboter le réel…

Oui, et puis la photo c’est plat. Aux sens propre et figuré du terme.

Alors que la peinture est une interprétation…

Et puis surtout ce n’est pas un instantané. C’est quelque chose qui s’enracine dans un processus. Et dans la peinture il y a donc un aplatissement de la durée alors que dans la photo c’est un clic et un instantané du temps qui est flanqué sur un plan euclidien. La peinture est exactement le contraire, c’est un processus de temps qui se déroule et qui vient se compresser couche par couche, quasiment de la physique quantique sur le plan euclidien. On pourrait défiler la peinture et arriver à faire des couches comme des couches biologiques mais également à détricoter les heures qu’on a passées à peindre. Il y a donc une substance et un rayonnement du tableau. Toute personne normalement constituée ressent dix mille fois plus d’émotion devant un tableau que devant une photo même si ça représente le même paysage. Dans l’œuvre de mes deux amis, il y a une grande nostalgie très russe qui se dégage, c’est très mélancolique.

C’était ressemblant ? L’art serait-il le meilleur reflet de la réalité ?

C’était beaucoup plus fidèle. Mille fois plus : je me souviens beaucoup plus de la cabane avec émotion quand je vois leurs peintures que quand je regarde mes petites photos.

Vous peignez des personnages très pittoresques, un « Youra aux yeux tristes », un « Sacha aux doigts coupés », un Volodia qui jure « Putain de bite ! », votre fidèle Sergueï etc. Correspondaient-ils aux clichés des Russes que vous aviez en partant ? Excessifs et torturés ? Ou avez-vous été surpris qu’il existe encore des êtres comme ça ? Ces gens-là auraient-ils pu être les mêmes au siècle dernier ou il y a trois siècles ? Y a-t-il une identité russe, une permanence ?

Vous savez, il y a quelque chose d’assez tchekovien dans ces gens, notamment quand ils vous reçoivent dans leur propre cabane. Oui, il y a une espèce de permanence, de maintien d’un esprit russe. Énumérer leurs qualités serait difficile parce qu’on tomberait dans une espèce de caricature. D’ailleurs, je n’aime pas beaucoup l’expression « âme slave », parce qu’on est un peu dans la logique de bazar des peuples, mais il faut quand même reconnaître qu’à cause de l’immensité russe territoriale – et donc du fait qu’on sait qu’on n’arrivera jamais à maîtriser l’espace – des tourments de l’histoire, de cette espèce de position à cheval entre l’Asie et l’Europe, il y a quelque chose chez eux qui ressort à la simplicité, l’authenticité, la spontanéité, que nous avons peut-être perdues dans notre espèce de France qui ressemble de plus en plus à une compagnie d’assurances. Il y a une force vitale aussi et puis une acceptation ; on en revient à ce pofigisme qui est une espèce de nihilisme joyeux – enfin, c’est plutôt un fatalisme, c’est vraiment l’acceptation mais sans aucune prétention philosophique. Pour toutes ces raisons, je suis enchanté et j’ai toujours l’impression de me situer quelque part entre une pièce de Tourgueniev et un roman de Tchekhov.

Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson (Gallimard, 2011) 270 p., 17,90 euros

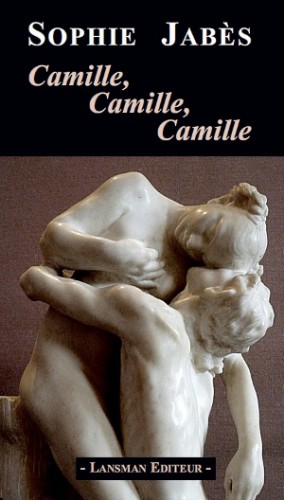

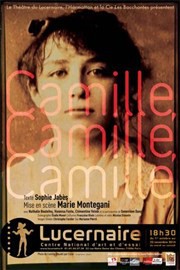

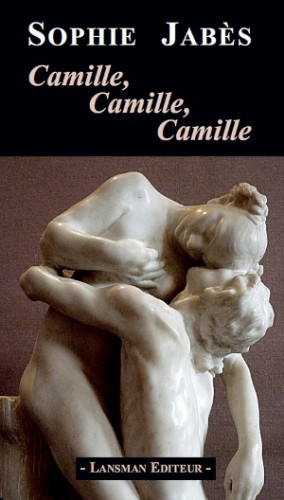

Théâtre/Critique. « Camille, Camille, Camille » Une Pièce bouleversante de Sophie Jabès au Lucernaire

Théâtre/Critique. « Camille, Camille, Camille » Une Pièce bouleversante de Sophie Jabès au Lucernaire Camille, Camille, Camille, de Sophie Jabès nous conte par trois fois, le rêve de vie de Camille Claudel devenu un impossible cauchemar qui finira dans le carré des fous. Camille moribonde à l’écoute des voix du passé, Camille aux portes de l’internement et Camille élève surdouée du sculpteur Auguste Rodin.

Camille, Camille, Camille, de Sophie Jabès nous conte par trois fois, le rêve de vie de Camille Claudel devenu un impossible cauchemar qui finira dans le carré des fous. Camille moribonde à l’écoute des voix du passé, Camille aux portes de l’internement et Camille élève surdouée du sculpteur Auguste Rodin.

Depuis mai, tout cela n’est plus qu’un mauvais souvenir et la librairie a déjà ses inconditionnels. Voyageurs en salon ou au long cours, marins du grand large ou d’eau douce y trouvent récits de voyages, livres d’Histoire, beaux-livres, ouvrages de navigation et bien sûr les Fluviacartes. Mais également un coin Jeunesse et des ouvrages, romans, polars et essais ayant, de près et parfois de loin, un lien avec l’eau, la mer et les fleuves.

Depuis mai, tout cela n’est plus qu’un mauvais souvenir et la librairie a déjà ses inconditionnels. Voyageurs en salon ou au long cours, marins du grand large ou d’eau douce y trouvent récits de voyages, livres d’Histoire, beaux-livres, ouvrages de navigation et bien sûr les Fluviacartes. Mais également un coin Jeunesse et des ouvrages, romans, polars et essais ayant, de près et parfois de loin, un lien avec l’eau, la mer et les fleuves.