Comment penser la mort au XXIème siècle ?

Comment penser la mort au XXIème siècle ?

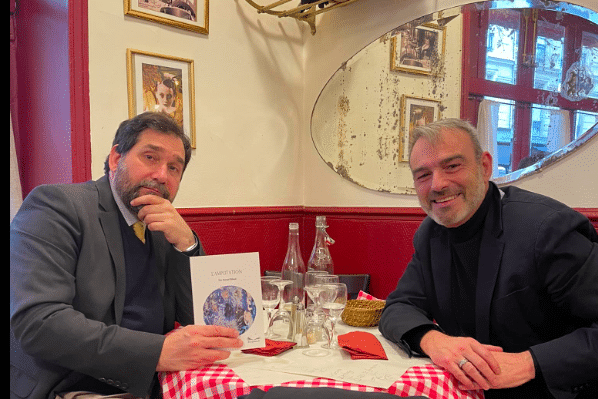

Entretien avec Éric Durand-Billaud. Notre société est-elle encore capable de penser le deuil ? Depuis déjà plusieurs décennies, nous avons de plus en plus de mal à faire face à la mort. On l’évite bien soigneusement, et l’on a remplacé la parole collective par une parole individuelle reléguée dorénavant à la sphère privée de l’individu et la sphère de l’intime. Pourtant, certains ont besoin de faire part de leur douleur, d’en parler, de partager avec autrui, d’exprimer ce qu’elles ressentent, au moins pour extérioriser la souffrance. Si très souvent les mots nous maquent pour parler de la mort, Éric Durand-Billaud a voulu en trouver quelques-uns, pour se confronter à la mort, qu’il a appelé l’amputation, titre de son récit de vie, paru aux éditions Chemins de traverse. Est-il toutefois possible de parler de la mort, surtout lorsque face à la mort les mots leur manquent. Comme si la douleur du deuil demeurait coûte que coûte du côté de l’indicible.

Marc Alpozzo : Cher Éric Durand-Billaud, vous faites paraître un livre aux éditions Chemins de traverse, intitulé L’amputation (2022). Cette amputation est celle du deuil impossible. À propos de la douleur du deuil qui demeure coûte que coûte du côté de l’indicible, le philosophe français Jacques Derrida écrit « La mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité, la fin de tout monde possible, et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable et donc infinie ». Aussi, on a l’impression, en vous lisant, que cette amputation n’est pas seulement celle d’une personne chère récemment disparue, mais que c’est surtout l’amputation d’un monde qui ne reviendra jamais.

Éric Durand-Billaud : Cher Marc Alpozzo, vos impressions de lecture me touchent puisqu’il me semble que vous pointez du doigt le sens même de L’amputation. La description d’un monde qui s’est écroulé, le monde d’hier, et qui ne pourra plus jamais être reconstruit ; Votre première question est ponctuée des termes « mort », « douleur » et « deuil impossible » qui représentent un des fils rouges de ce livre et qui en donnent une première grille de lecture.

Afin de répondre à cette question initiale de façon étayée, permettez-moi de débuter en précisant le sens du mot amputation en reprenant les premières lignes du chapitre I et de vous expliquer les raisons qui m’ont amené à choisir ce titre. Ce terme fait habituellement référence au corps, c’est l’ablation d’un membre ou d’un segment de membre. L’autre définition proposée est “retranchement important d’un élément d’un tout”. Ce que je décris dans ce livre est une amputation affective, la perte de l’être aimé, et ce titre L’Amputation s’est imposé à moi très tôt dans le processus de rédaction.

Écrire L’amputation, c’était pour moi dépeindre cette douleur indicible, cet arrachement que vous évoquez en le qualifiant de fin de notre monde, de fin de notre histoire à deux. Je débute d’ailleurs mon premier chapitre ainsi : « Patrice est parti un jour de novembre 2020, brutalement, sans prévenir, sans que je puisse me préparer. En quelques heures, c’était terminé. Toute une vie s’écroulait. » Je voulais décrire ce sentiment d’effroi provoqué par un départ brutal et inattendu dans un contexte de pandémie ayant eu à la fois des conséquences sanitaires mais aussi sociales et liberticides. Les conséquences liberticides ont notamment été les restrictions ou interdictions de visite à l’hôpital, l’impossibilité de pouvoir accompagner un proche lors d’une urgence, des obsèques en nombre restreint, l’interdiction de contact, la distance qu’on a appelée sociale alors qu’elle se devait d’être physique. Je raconte cette situation particulière dans le chapitre XXXII qui s’appelle Réanimation : « Quand j’ai appelé les services d’urgence médicale le soir du 9 novembre, le médecin et l’infirmier qui sont venus à la maison ont refusé que j’accompagne Patrice, qui est parti vers l’ambulance en marchant…/… Étant moi-même médecin hospitalier, je trouvais cette règle inhumaine mais c’était la règle à observer pour tous nous protéger. Combien de témoignages d’amis, de proches, de relations ai-je eu depuis au sujet d’un père ou d’une mère hospitalisés sans pouvoir recevoir de visite pendant de longues semaines…/… En cas de décès, cela veut tout simplement dire qu’on a laissé mourir à l’hôpital des personnes seules sans la présence de leurs proches. Si on peut imaginer le sentiment d’abandon qu’ont pu ressentir ces patients, on peut également imaginer les dégâts psychologiques que cela a pu produire chez les proches qui n’ont pas pu dire au revoir…/… »

Dans le chapitre II, j’évoque la question des obsèques, qui eurent lieu à Bruxelles où nous vivions, avec une cérémonie en visioconférence pour un très grand nombre de proches qui n’ont pas pu être présents en raison des « quota » imposés par le gouvernement belge. Le pouvoir politique en France avait pris des décisions similaires au sujet de ces cérémonies. Comment ne pas provoquer de deuils impossibles dans ces conditions ?

Vous avez évoqué cette notion en tout début de question. Je me demande s’il existe des deuils possibles. D’ailleurs, en y réfléchissant, le deuil n’est qualifié que lorsqu’il présente une spécificité : impossible, pathologique, traumatique… Ces termes ont tous une connotation péjorative comme si la société judéo-chrétienne dans laquelle nous avons été élevés estimait que la souffrance apporte une rédemption. Cependant, pour chacun, le deuil n’est qu’un long cheminement, un tunnel sans fin qui ne s’arrête jamais, à mon sens. Il se métamorphose avec le temps mais reste là comme une cicatrice sur la peau que l’on gardera sa vie entière. C’est en ce sens que cette fin du monde est infinie. Elle défie le temps. Elle est éternelle.

Dans les situations de relation amoureuse intense, passionnelle et fusionnelle, qui s’arrêtent brutalement et de façon inattendue, chacun se défend comme il peut. Ma résilience s’est nourrie de l’énergie transfusée, si je puis dire, par les proches, les amis, les collègues de travail. Cette énergie m’a donné la force non pas de survivre mais de recommencer à vivre. Elle m’a également permis d’écrire L’amputation et en faisant référence à la célèbre légende comme je le précise dans le chapitre XX « de construire mon Taj Mahal » qui, comme chacun le sait, est un symbole de l’amour éternel.

Pour résumer et citer Marguerite Duras, l’écriture m’a permis « d’hurler sans bruit ».

M. A. : Votre ouvrage qui est le récit d’une disparition, ouvre sur une préface dans laquelle vous dites que « notre société ne veut plus penser la mort ». Aussi, pour répondre à ce constat qui est juste depuis plusieurs dizaines d’années, vous citez le philosophe Jankélévitch dans son livre La mort : « Si la mort n’est pensable ni avant, ni pendant, ni après, quand pourrons-nous la penser ? » Est-ce que c’est à la suite de cette très juste idée du philosophe français, que vous avez décidé d’écrire ce livre sur un deuil impossible ?

É. D.-B. : C’est une excellente question. Cependant, le processus a été un peu différent de celui que vous décrivez. L’ouvrage de Jankélévitch est venu alimenter ma réflexion alors que L’amputation était en cours d’écriture. C’est plutôt dans ce sens là que les choses se sont passées. Je crois que Jankélévitch emploie des mots un peu différents de ceux de Derrida mais pour décrire en fait la même chose. L’écroulement d’un monde à la suite de la perte d’un être cher me paraît équivalent à la stupeur à laquelle Jankélévitch fait référence.

Dans la préface de L’amputation, je souligne que « Notre société ne veut plus penser à la mort. L’évidence des deuils qui nous attendent tous, nous oblige pourtant à réfléchir à la perte de ceux qu’on aime mais aussi à la façon dont on “gérera” leur départ, car la mort est la dernière expérience de la vie. Elle doit être humainement aménagée et accompagnée, et les circonstances du dernier voyage conditionnent aussi la traversée du deuil de ceux qui restent. Vladimir Jankélévitch souligne que l’homme ne s’habitue pas à la mort, qu’elle est vécue comme une stupeur et suscite un sentiment d’effroi. Dans La mort, il nous décrit psychiquement tétanisés par elle : “Si la mort n’est pensable ni avant, ni pendant, ni après, quand pourrons-nous la penser ?” »

Jankélévitch nous précise également que la mort est non seulement le néant mais aussi le « plus-jamais-rien ». Je crois que c’est ce néant que la société d’aujourd’hui refuse de voir. Elle est terrorisée par cette éternité de « rien ». Ce phénomène s’est effectivement développé il y a plusieurs années mais s’est amplifié depuis l’avènement des « nouvelles » technologies de communication. Aujourd’hui, la vie est organisée autour de l’immédiateté, des plaisirs, du culte du corps et du zapping permanent si bien qu’on en a fini par oublier que l’Homme est mortel. On a zappé la mort… La place qu’a prise la Santé publique, de façon concomitante, en dit long sur la volonté politique de retarder l’échéance inévitable en multipliant les interdits et les restrictions même si, de temps en temps, des motifs économiques sous-tendent ces décisions. La seule chose que l’on ne peut pas prévenir est bien la mort. Pour ne pas être mis en échec « de prévention », on l’a donc effacée de notre champ de vision mais elle toujours là, bien présente. La pandémie que nous avons vécue récemment nous l’a rappelé avec violence.

En ayant réfléchi à la mort d’une façon plus affective ces 30 derniers mois, je veux dire sans avoir un regard « clinique » au sens où Michel Foucault employait ce terme, j’ai tendance à penser aujourd’hui que cette stupeur m’habite cependant toujours et je crois qu’elle pourrait encore m’entrainer vers le fond. Je n’ai malheureusement pas de réponse à apporter à la question de Jankélévitch. Qui en a une ?

M. A. : Votre récit est finalement moins l’histoire d’un deuil que l’histoire d’une histoire d’amour. Pourtant, vous citez à juste titre, une phrase de Proust, qui dit que « la réalité ne prend forme que dans la mémoire ». N’est-ce finalement pas l’aveu que toute histoire ne commence que dans la mémoire (très fragile) que l’on a de cette histoire ?

É. D.-B. : Merci de souligner que L’Amputation n’est pas seulement un ouvrage sur la mort, la perte et le deuil mais qu’il s’agit fondamentalement d’une histoire d’amour entre deux êtres qui ont eu l’extrême chance de se rencontrer. Cette histoire d’amour, qui a duré 33 ans, est le deuxième fil rouge de cet ouvrage. Il vient contraster avec le premier que j’évoquais précédemment. Ces fils rouges, il y en a trois, le troisième étant ce qui a tourné autour de la psychothérapie dont j’ai eu besoin pour ne pas me noyer, expliquent le choix que j’ai fait de ne pas suivre la chronologie de notre vie à deux mais plutôt d’avancer par touches impressionnistes et association d’idées. Cette méthodologie a grandement facilité l’utilisation de la mémoire, d’une mémoire sélective… Tout n’est pas dit, seulement ce qui m’a paru essentiel.

La question de la fragilité de la mémoire et de ses troubles est passionnante tant elle est à la croisée de la neurologie et de la philosophie. Etant médecin spécialiste de la rééducation-réadaptation des affections cérébrales, j’ai été régulièrement confronté avec des patients ayant des troubles de la mémoire. Ne pas se souvenir ou ne pas pouvoir fixer de nouvelles informations est un handicap majeur, souvent mal compris car il est invisible.

Un traumatisme psychologique peut générer des troubles de la perception des souvenirs dans le sens où des images viennent parasiter en permanence le cours de la pensée et aussi celui des rêves. Ces images perturbent la perception que l’on a du temps qui passe, ce temps qui passe beaucoup plus lentement. Dans le cas d’un deuil dit traumatique, il peut persister un sentiment d’irréalité du départ comme si celui-ci ne pouvait pas être intégré dans le passé, comme s’il ne pouvait pas être intégré comme un souvenir. À tel point que l’on peut même être amené à douter de la réalité des années de vie partagée à deux. C’est une des raisons qui m’a poussé à prendre la plume pour raconter, l’un des moteurs de l’écriture ayant été la terreur de l’oubli de cette vie « en paire » ; ce livre a concouru à fixer ces souvenirs, comme une prothèse mentale qui m’aiderait à me rappeler. Comme vous le soulignez si bien, la mémoire est très fragile.

Je débute le chapitre V par « Marcel Proust disait que ”la réalité ne prend forme que dans la mémoire”. Je préfère quant à moi cette citation de Thomas Mann dans Le Tournant de 1930 : “Les souvenirs sont faits d’une substance étrange. Ils sont trompeurs et pourtant impérieux, puissants et impalpables. On ne peut pas se fier au souvenir, et pourtant il n’y a pas d’autre réalité que celle que nous portons dans notre mémoire…/…” Ce qui m’amène ensuite à évoquer ma relation aux souvenirs : « Ce que je vis depuis le départ de Patrice ne peut avoir de sens qu’en raison de tous les instants que j’ai vécus auparavant avec lui, l’homme que j’aimais et que je continue à aimer. Cependant, maintenant qu’il n’est plus là, lutter pour trouver du sens est devenu mon pain quotidien. Des efforts permanents sont nécessaires tous les jours qui passent. Tout me paraît dilué, sans saveur, et je ne ressens plus de plaisir ou de joie, ou si peu. » Notre histoire s’est bien forgée au moyens des souvenirs communs que nous avions. C’était Notre histoire. Mon histoire, quant à elle, se réfère à un avant et maintenant à un après. Je perçois désormais avec acuité le sens de ce qu’a voulu dire Gide en écrivant que « Rien n’empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur. »

M. A. : Il n’y a pas que l’amour, ni la mort dans votre récit. Il y a aussi la grande musique. Verdi, Puccini, Wagner, et surtout Mozart, dont le Requiem. Est-ce que cette dernière œuvre du génie de la musique, qui fut un cas à lui tout seul, ne représente pas ce que vous avez voulu exprimer dans votre récit, à savoir la musique pure comme expression même du silence, enfin débarrassée de tout prétexte ou arrière-pensée, et on pourrait alors dire qu’il faut justement aborder la mort, par le silence, car tout mot à propos de la mort est forcément un mot de trop, car il en dit soit trop soit jamais assez. N’est-ce pas ?

É. D.-B. : Merci pour cette très belle question. La musique, la musique pure comme vous la qualifiez, a toujours occupé une grande place dans ma vie, dans notre vie. C’est pour cela que j’ai consacré un chapitre entier (XII) à l’opéra mais la musique est présente dans beaucoup de passages de ce livre. Ces compositeurs et leurs créations lyriques ont participé à la prise du ciment amoureux qui nous a lié, Patrice et moi. Ils ont alimenté non seulement notre réflexion sur la vie et la mort mais aussi tous les moments de plaisir à deux que nous pouvions avoir en écoutant ces œuvres ou en assistant à leurs représentations.

Vous citez Verdi et Puccini, tous deux italiens, qui ont été à l’origine d’opéras relativement abordables. Qui, par exemple, ne connait pas les airs de la Traviata ? Patrice, qui a une mère italienne, connaissait parfaitement toutes les œuvres de ces deux auteurs. Nous avions également une grande admiration pour Mozart, sa musique, son histoire, son destin… Son Requiem, quand je le découvris, me marqua à jamais. C’est à cette musique que je pensais quand je me mis à réfléchir à une cérémonie à Paris pour rattraper les obsèques bruxelloises qui m’avaient laissé un gout d’amertume très désagréable dans la bouche. C’est un peu pour cela que le terme messe de Requiem est utilisé dans le titre de deux chapitres de mon livre.

Et puis, un peu plus tard dans le déroulement de notre vie commune, je découvris Wagner. Le contexte de cette rencontre avec le maitre est développé dans le chapitre XII « …/… Il a fallu un cadre particulier pour le déclic. Lors de l’hiver 2001, nous décidâmes de partir faire un périple d’une semaine en Bavière. Le lieu était parfait pour aborder le maître…/… La voiture que nous avions louée possédait un lecteur de CD et nous avions acheté une compilation de Wagner. Pour qui aime Wagner, la Bavière est une région qui embaume son œuvre. Les châteaux de Louis II, dans leur démesure, en sont un témoignage architectural. On imagine les représentations de l’œuvre du maître, seulement pour les oreilles du prince, dans une des salles du château de Neuschwanstein que l’on croirait sorti d’un conte de fées. Nous avons eu la chance de séjourner en hiver au pied de ce lieu…/… Sous la neige, l’image apparaissait encore plus irréelle. Je me rappelle ce chemin fait en voiture dans le brouillard avec Patrice, l’ouverture de Parsifal en fond musical, à travers les champs enneigés. J’aurais voulu que cela ne s’arrête pas, stopper le temps quelques instants, le mettre en bouteille pour le ressortir à volonté quand le besoin s’en ferait sentir…/… »

Vous l’avez habilement suggéré, ce livre est aussi un Requiem, je le qualifiais plus tôt de Taj Mahal. C’est un hommage silencieux, un mausolée de papier débarrassé de toute arrière-pensée. Il a été écrit dans le silence mais parfois la musique m’a aidée à avancer dans ce travail en étant source d’inspiration. J’ai bien conscience que les mots ne peuvent à eux seuls être suffisants pour évoquer la mort, le départ, la perte… Et pourtant, ils permettent de témoigner du vécu d’instants que l’on a envie de « graver dans le marbre » car ils restent, tout comme les notes de ces compositeurs.

M. A. : C’est d’ailleurs à la disparition de Jacques Derrida, qu’un autre philosophe français, Jean-Luc Nancy, lui écrit par-delà la mort : « Qu’il est difficile d’écrire alors que le silence s’impose. Et pourtant, il le faut il faut sans attendre adresser le salut. Jacques, il m’est impossible d’écrire aujourd’hui autrement qu’en m’adressant à toi. Déjà, revenant de Paris après t’avoir vu, je pensais que je t’écrirais chaque jour un mot, pour passer les limites et la fatigue, pour toi, du téléphone. Et voici que c’est la seule lettre possible. Mais je suis incapable de ne pas faire comme si, malgré tout, je pouvais t’écrire. Il ne m’est pas possible de me tourner vers un « public ». Il faut parler de toi, mais en parlant à toi. » On a l’impression que Jean-Luc Nancy révèle l’objet même de votre livre. Parler de la mort d’un être aimé, en lui parlant, sans quoi les mots seraient forcément vides.

É. D.-B. : Le vide sidéral qui est ressenti après le départ de l’être aimé ne peut se remplir qu’en donnant un sens à cette perte, tant que faire se peut. Sinon, on bascule dans le domaine de ce qui ne sera jamais accepté et de l’autodestruction. Après un départ, le silence raisonne en permanence dans toutes les pièces de l’appartement, le matin, quand on se réveille, et le soir quand on rentre chez soi. C’est un sentiment que certains célibataires peuvent avoir du mal à comprendre. Il faut remplir ce vide et rompre ce silence par tous les moyens pour continuer à vivre. Le « Rien » peut se combler par le développement d’activités sociales qui permettent une intégration dans de nouveaux groupes n’ayant pas en tête l’image d’un couple amputé. Dans les mois qui ont suivi le décès de Patrice, j’ai fait le choix d’écrire, de reprendre mes activités picturales interrompues pendant une longue période et de m’investir dans la société civile en créant une association visant à soutenir la recherche clinique dans le domaine des maladies cérébro-vasculaires (AVC). C’est cette œuvre altruiste qui me semble donner un sens, si tant est que cela soit possible, à son départ. Les droits d’auteur de L’Amputation sont intégralement versés sur le compte de l’association.

Depuis novembre 2020, je suis intimement convaincu qu’une force transcendantale m’a permis d’avancer dans la bonne direction et de reconstruire sur des ruines. J’ai fait le choix d’user de l’écrit silencieux, non de la parole ou du silence qui ont tous deux des conséquences comme le soulignait JP Sartre « Chaque parole a une conséquence. Chaque silence aussi ». Mon livre est dédié à Patrice et d’une certaine manière, c’est une lettre d’amour publique qui lui est destinée. Dans le chapitre XXXIII, consacré à la messe de Requiem qui eut lieu à Saint-Eustache à Paris en octobre 2021, je raconte cette cérémonie et ai retranscris le message que je lui ai adressé : « Mon Patrice, Voilà maintenant presqu’un an que tu es parti. Il ne se passe pas une journée sans que tu me manques ou que je ne pense aux moments de partage que nous avions en permanence depuis ce jour de janvier 1988 où nous nous sommes rencontrés. Aussi, je veux t’adresser aujourd’hui un message librement inspiré d’écrivains, de compositeurs et de poètes connus et moins connus. Tu les reconnaîtras tous, j’en suis certain…/… 1988. Notre premier été, New York. Nous ne faisions qu’un ; on n’y pouvait rien. Et tout ce que tu étais, je l’étais aussi. Je voulais être à tes côtés, aujourd’hui comme demain ; toute ma vie…/… »

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Piste à suivre : https://www.lesamisdepatrice.com/