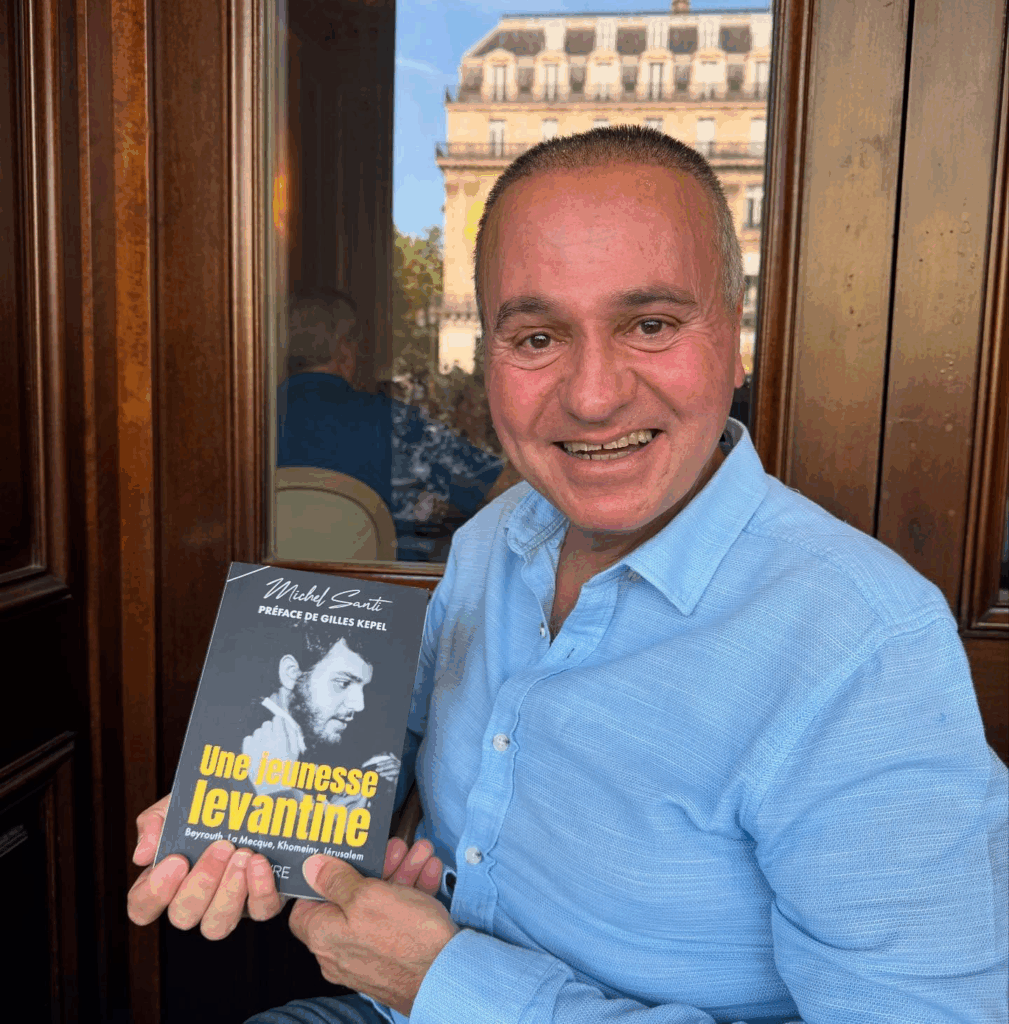

Jérôme Enez-Vriad a lu « Une jeunesse Levantine » de Michel Santi

Jérôme Enez-Vriad a lu « Une jeunesse Levantine » de Michel Santi

Certains livres laissent sans voix tant ils estomaquent. Une jeunesse levantine en fait partie. Michel Santi offre une fresque vigoureuse et riche d’expériences. À lire toute affaire cessante.

Nulle mémoire objective de la guerre au Liban n’existe. Chacun aura son récit et en fera une histoire personnelle. L’exhumation de la presse internationale de l’époque n’est d’ailleurs pas suffisante pour comprendre ce qui s’est initialement passé entre les banlieues chrétiennes et les camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth. Et pourtant ! C’est bel et bien ici que tout commence.

Mémoire d’une genèse

Dimanche 13 avril 1975. Liban. Beyrouth. Nous sommes à l’aube d’une guerre désormais célèbre. « Un dimanche que tout enfant des années 1970 aurait tranquillement passé à rendre visite à sa grand-mère et à ses cousins […] Un dimanche que les adultes auraient naturellement passé à boire du café turc, à fumer des cigarettes, après le long déjeuner familial […] Un dimanche où tout semblait suave, intouchable, complice, éternel. » * Ce dimanche est désormais connu comme celui du massacre inaugural de la guerre civile libanaise qui aura préfiguré – nul ne peut le nier aujourd’hui – le grand affrontement entre l’islam et la chrétienté que nous sommes en train de vivre.

La trame du livre de Michel Santi s’articule en premier lieu autour des religions, puisque les deux sources de la guerre civile libanaise sont le multiculturalisme et, précisément, les religions. Inch Allah… Si Dieu le veut… Allah Akbar… Gloire à Dieu… sont aujourd’hui encore autant d’incantations quotidiennes du monde Levantin. Dès lors que l’omniprésence religieuse ne permet plus une distance sociale et morale face au sacré, plus aucun recul objectif n’est possible ; ainsi les religions sont-elles aujourd’hui devenues le reflet de ce qui se passe au Liban (mais aussi au Proche-Orient) depuis un demi-siècle.

Au commencement

Nous sommes le 20 mai 1975. « Quelques jours plus tard, je vois mon père venir au collège me récupérer dans ma classe : » Dis au revoir à tes copains, tu ne les reverras peut-être jamais « . Ce fut le cas. » Direction l’Arabie saoudite où le père de Michel Santi vient d’être nommé attaché de presse auprès de l’ambassade de France à Djeddah. En résulte un choc de la solitude aggravé par une stupeur affective, puisque la mère de l’auteur est restée au Liban. S’ensuivent alors une demi-douzaine de chapitres captivants sur l’islam, ses nombreux points communs avec le christianisme, et une rencontre à La Mecque du très jeune Michel avec Abdallah ben Abdelaziz Al Saoud, frère du roi Fahd et lui-même futur roi. Mais il est préférable de ne pas tout dévoiler afin de laisser au lecteur le plaisir de sa découverte.

Suite à la prise de conscience de l’hypocrisie malsaine d’un père le corsetant loin de sa mère, Michel décide d’aller retrouver celle qui lui manque plus que tout. Mais comment ? Le Liban implose chaque jour davantage… Deux mille kilomètres séparent Beyrouth de Djeddah… Les accès aériens sont fermés… Le désert d’Arabie impraticable… Reste éventuellement les voies maritimes. L’odyssée racontée ici sur deux chapitres prend toute son envergure si l’on réalise qu’elle est vécue par un très jeune adolescent soucieux de prendre sa vie en main alors que tout se délite autour de lui.

Iliade des temps modernes

Les routes levantines qu’emprunte Michel Santi posent le décor d’une Iliade des temps modernes. Il y aura la découverte des Orgues de Staline, lance-roquettes soviétiques chargés sur des rails de lancement. « Mes collègues miliciens m’apprennent que ces BM-13 Katyusha avaient terrifié les Allemands pendant la seconde guerre mondiale. […] Deux camions sont là, disposés sur la crête, sur un terrain plat, prêt à cracher 16 roquettes en une valve de 7secondes. » Le périple se poursuit en gravissant la colline du Thym, « nom poétique pour une région hautement stratégique, point de passage obligé depuis Beyrouth, vers la montagne du Metn, par-delà les autres vallées », là où se trouvait des camps palestiniens transformés en forteresse. « Ces camps jumeaux était perçus comme une tache monstrueuse, une injure, une humiliation, sciemment brandie par l’OLP au nez et à la barbe des Chrétiens. »

La colline des sacrifiés est aussi une des routes empruntées. Il s’agit d’un des chapitres illustrant le mieux cette redoutable guerre civile, avant la rencontre de l’auteur avec Massoud, puis celle avec Abou Hassan, tout aussi passionnante que la précédente et les suivantes, fussent-elles relatives à des hommes dont l’influence géopolitique sera pour le moins discutable, tel le tristement célèbre Rouhollah Moussavi Khomeiny. « L’iman Khomeiny et moi ne sommes qu’à quelques centimètres. Aucune présentation n’est faite. Nous nous retrouvons tous les trois, Khomeiny, Iskandar et moi, assis en couturier, en rond autour d’une dizaine de petits plats garnis de nourriture manifestement orientale. » Il faut réaliser que le dialogue qui s’engage alors est celui d’un adolescent de quinze ans avec le plus célèbre Iman du monde.

« Ces paroles de Khomeiny sont, pour moi, étranges à plus d’un titre. Je ne sais pas qui est ce personnage âgé, au visage buriné, au charisme indiscutable, qui semble inspirer tant de respect à Iskandar. J’ai bien sûr suivi aux actualités les déboires du Shah, vu les manifestations et les protestations massives de son peuple qui semblait ne plus vouloir de lui. En réalité, je ne comprends pas les paroles de ce religieux face à moi, car je ne connais pas encore ses ambitions. » Plus loin : « Levant la tête, je constate qu’il me lance [Khomeiny] un regard enflammé, il semble à la fois étonné et fasciné, avant de subitement se lever et demander à Iskandar de le suivre dans le couloir. Celui-ci revient quelques minutes plus tard, et me demande si je consens à passer l’après-midi avec l’imam qui souhaite mieux me connaître. » Et puis cette phrase sans doute prophétique du futur ayatollah : « Vous, les Français, prétendez votre Révolution universelle, mais c’est la nôtre, en Iran, qui le sera. »

Un texte passionné

« Ce qui se passe à Jérusalem, à l’échelle de cette petite ville, se répercute de manière exponentielle dans le monde entier. Il faut avoir connu Jérusalem pour comprendre comment cette ville, si petite, concentre tant de croyances. Jérusalem exige l’honnêteté de reconnaître que cette terre ne sera jamais que juive, que chrétienne, que musulmane. Elle est tout cela à la fois. » C’est ici, cœur vibrant de l’ancienne Sion, que s’achève le récit de Michel Santi, après nous avoir plongé dans la réalité de lieux qu’il découvre avec leurs contradictions et leurs déchirures. L’immersion est totale. L’auteur se livre, il note les détails, son sens de la formule fait mouche au format d’un témoignage avec plusieurs niveaux de lecture : à la fois récit, essai autobiographie, mais aussi dimension initiatique qui s’impose comme le berceau d’une émancipation pour le lecteur. Sept années d’une vie époustouflante et transgressive. Un texte passionné pour une lecture passionnante. Sans oublier l’amour. Une jeunesse levantine raconte aussi les amours naissantes et la découverte du véritable sel de l’existence. A lire impérativement. Parce que c’est formidable. Tout simplement.

* Les passages en italique sont extraits du livre.

Jérôme Enez-Vriad

© Novembre 2025 –Esperluette Publishing & Bretagne Actuelle

Une Jeunesse Levantine

Un (formidable) récit autobiographique de Michel Santi

Préface de Gilles Kepel

Éditions FAVRE

271 pages – 20,00 €