Le journal intime de Leonard Bernstein ou l’harmonie de la judéité dans un monde dissonant

Le journal intime de Leonard Bernstein ou l’harmonie de la judéité dans un monde dissonant

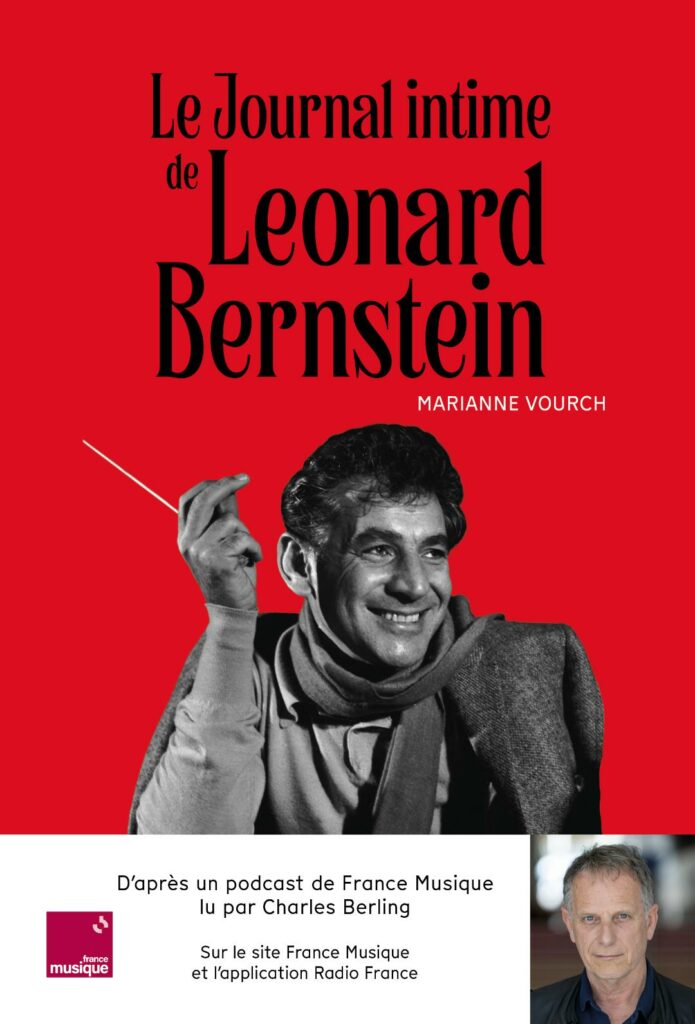

Dans un monde déchiré par des conflits et des tensions identitaires, Le Journal intime de Leonard Bernstein de Marianne Vourch apparaît comme un vibrant plaidoyer pour la puissance de la judéité à transcender les frontières. Lu par le comédien Charles Berling dans un podcast de « France Musique », ce récit fait résonner la voix de Bernstein avec une intensité nouvelle, où l’art est un rempart contre les dissonances du monde.

Charles Berling, figure majeure du théâtre et du cinéma français, n’est pas un simple lecteur : il est un interprète habité, dont la sensibilité donne corps aux mots de Bernstein. Issu d’une famille aux racines complexes, entre Belgique et Tunisie, et homme de convictions, il partage avec Bernstein une vision humaniste et universelle. Berling, connu pour ses prises de position en faveur des droits humains et de la tolérance, ajoute une profondeur à cette œuvre, lui conférant une aura particulière dans un monde où les fractures identitaires dominent.

Dans les pages du Journal intime de Leonard Bernstein, se dévoile l’âme d’un homme qui portait en lui le souffle des prophètes. Juif profondément attaché à ses racines, Bernstein a façonné sa vie et son œuvre en réponse à la quête d’universalité inhérente à la culture juive. Ce livre, publié aux Éditions Villanelle, voit le jour , dans un contexte où Israël et le Hezbollah s’accusent de violer une fragile trêve, comme une ode à la judéité, ce fil d’or qui traverse les siècles malgré les tumultes de l’Histoire.

Au-delà de la biographie, l’ouvrage se lit comme un plaidoyer pour la transmission culturelle et spirituelle. En revisitant les multiples facettes de Bernstein, il met en lumière la richesse et la résilience de l’identité juive, incarnée dans un homme dont la musique transcendait les frontières.

Adon Olam : la foi comme héritage

« Je suis assis à côté de mon père. Il me tient la main. » Ainsi débute Adon Olam, un chapitre qui dévoile l’enfance de Leonard Bernstein dans la synagogue Mishkan Tefila.

Ce premier chapitre, nous plonge dans les racines spirituelles de Bernstein, un enfant fasciné par les chants liturgiques et les sermons qui mêlent ferveur et universalité.

Ce chant sacré, Adon Olam (Seigneur du Monde), se meut pour Bernstein en élan fondateur, une manière de dialoguer avec Dieu, le monde, et sa propre âme. À travers lui, Marianne Vourch montre comment la musique n’était pas un simple art mais une quête de transcendance. Cette foi émouvante est une leçon pour notre époque, où les conflits réduisent souvent les identités à des revendications politiques.

Dans le Proche-Orient d’aujourd’hui, où la fragilité de la trêve est palpable, ce chant se mue en symbole de persévérance. La judéité, comme Bernstein l’illustre, n’est pas un refuge communautaire : elle est une affirmation d’existence et un cri d’espoir face à ceux qui voudraient nier cette existence.

Lorsque Charles Berling prête sa voix à ces passages, son timbre grave et habité évoque avec force l’héritage spirituel du musicien . La foi, comme le disait Chaim Potok dans L’Élu, est « le dialogue silencieux de l’âme avec son créateur ». Cette lumière, que Bernstein puise dans la musique, est aussi celle qui guide Israël aujourd’hui dans son combat pour exister, malgré les tensions géopolitiques et les défis internes.

Je ne suis pas un Klezmer : l’identité en tension

Dans le chapitre Je ne suis pas un Klezmer, Bernstein écrit : « Je prouverai que je ne suis pas un klezmer. » Par cette déclaration, il rejette les stéréotypes tout en restant profondément attaché à ses racines juives. Cette tension entre particularité et universalité transparaît dans la lecture de Berling, qui incarne la quête de Bernstein pour dépasser les barrières identitaires.

Pour Bernstein, ce dépassement des stéréotypes est une nécessité. À une époque où les identités sont souvent perçues comme des sources de division, il prouve qu’elles peuvent au contraire enrichir l’humanité toute entière. « La musique est le lien entre l’esprit et le cœur », disait-il. Par son art, il tisse des ponts entre les peuples, entre les traditions et la modernité.

Mais aujourd’hui, dans les zones de conflit où les dialogues sont remplacés par des tirs, ce lien semble brisé. Israël, confronté aux accusations et aux attaques, incarne malgré tout cette volonté de Bernstein : celle de résister aux vents contraires sans jamais renier son identité.

Dans un contexte où Israël restitue les corps de terroristes à la Jordanie et fait face à des critiques internationales, cette quête de dépassement est incontournable . Comment, comme Bernstein, conjuguer justice et humanité ? Charles Berling, par son jeu nuancé, nous invite à réfléchir à cette question et plus largement aux tensions, rappelant que l’art est une voie pour transcender les divisions.

Une mission prophétique : éduquer pour l’avenir

Bernstein déclarait : « Mon métier, ma mission, c’est l’éducation. » Cette mission, incarnée dans ses Young People’s Concerts, trouve un écho particulier dans la lecture engagée de Berling. Lui-même profondément investi dans la transmission des valeurs culturelles et humaines, le comédien apporte à cette œuvre une dimension universelle.

Pourquoi

Alors qu’Israël traverse des crises internes – des accusations de corruption à l’encontre de proches d’Itamar Ben Gvir aux controverses sur la conscription des ultra-orthodoxes –, cet engagement éducatif est un modèle. Bernstein, comme Berling, montre que l’art peut être une réponse aux fractures de la société, une manière de construire des ponts.

Dans un monde où les discours polarisants dominent, Bernstein rappelle que l’art est un espace de dialogue. Sa Symphonie Jeremiah, dédiée à la destruction de Jérusalem, surgit tel un cri d’alerte face aux tragédies humaines, tout en portant un espoir de rédemption. « Là où les mots échouent, la musique parle », disait-il.

Aujourd’hui, alors que les tirs détonnent sur le mont Dov et que la trêve vacille, l’héritage de Bernstein est une invitation à retrouver le langage universel de l’art, au-delà des frontières et des divisions.

Le Grand Midi : lumière et résilience

Dans Le Grand Midi, Bernstein s’inspire de Nietzsche pour exprimer son aspiration à la plénitude et à l’accomplissement. Cette quête de lumière, En mémoire des fêtes juives comme Hanouka, devient chez lui une réponse aux ténèbres de l’Histoire.

Lors de son premier voyage en Israël, Bernstein écrit avec admiration : « Ce peuple incroyable ne laissera jamais personne prendre sa terre. Ils mourront d’abord. » Ce témoignage, plein de respect pour la résilience israélienne, se dessine aujourd’hui avec force. En dépit des attaques et des pressions internationales, Israël incarne cet élan vital, ce refus de céder face à l’adversité.

Towards a Quiet Place : un testament de paix

Dans le chapitre final, Towards a Quiet Place, Bernstein médite sur les tensions qui ont marqué sa vie. « Je ne suis pas l’homme d’un seul orchestre, d’une seule religion, d’une seule musique », écrit-il. Ces mots, lus par Charles Berling avec une puissance rare, rappellent la quête existentielle de Bernstein.

En 1967, après la Guerre des Six Jours, Bernstein dirige un concert à Jérusalem. « Ils sont venus en camion, à pied, marchant dans les débris de la guerre pour assister au concert », écrit-il. Cet instant suspendu, où la musique transcende les divisions, s’harmonise à la voix vibrante de Berling, qui transmet avec intensité cette quête d’harmonie.

Un livre nécessaire, un message pour aujourd’hui

En prêtant sa voix à ce récit, Charles Berling ne fait pas que lire les mots de Bernstein : il leur donne une résonance contemporaine. Ce Journal intime, écrit par Marianne Vourch, est bien plus qu’une biographie : c’est une leçon de vie pour un monde en crise.

Marianne Vourch éclaire à travers Bernstein une vérité fondamentale : être juif, ce n’est pas seulement se souvenir, c’est aussi construire. Dans un contexte où Israël se bat pour sa survie, ce livre rappelle que la judéité est un acte de foi dans l’avenir, une lumière dans les ténèbres.

Dans un contexte actuel géopolitique tourmenté le message de Bernstein, porté par la voix de Berling, est une petite flamme allumée dans l’obscurité . Comme le disait Élie Wiesel : « Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » Bernstein, par sa musique et sa judéité, a toujours refusé ce silence.

Ce livre, ce podcast, ce récit, sont autant de rappels de la nécessité de continuer à dialoguer, à créer, à espérer. Puisse la voix de Berling, écho contemporain de celle de Bernstein, continuer d’interpeller, comme une symphonie d’espoir pour Israël et pour le monde.

© Yves-Alexandre Julien

Yves Alexandre Julien est journaliste. ( Entreprendre, Causeur, Le Contemporain)

Le journal intime de Leonard Bernstein est une série de podcasts lus par Charles Berling, et disponible dès le 28 novembre sur francemusique.fr et sur l’application Radio France.

Merci à Guilaine Depis, Attachée de Presse « Balustrade »

Leonard B, né en 1918, est un Juif ukrainien né de parent immigrés aux Etats-Unis vers 1908. Asthmatique, souffrant des disputes du couple, le jeune Leonard est fou de musique. Il est émerveillé par les chants hébreux à la synagogue, écoute la radio en continu, reproduit les chansons quil a entendues au piano offert par sa tante qui ne pouvait le garder. Il commence le piano malgré son père, qui considérait les musiciens comme des baladins, à 10 ans. Bon élève, il entre à 17 ans à Harvard et en est diplômé en 1939 après des études de philosophie, littérature anglaise – et musique. Il suivra ensuite les cours du Curtis Music Institute à Philadelphie.

Leonard B, né en 1918, est un Juif ukrainien né de parent immigrés aux Etats-Unis vers 1908. Asthmatique, souffrant des disputes du couple, le jeune Leonard est fou de musique. Il est émerveillé par les chants hébreux à la synagogue, écoute la radio en continu, reproduit les chansons quil a entendues au piano offert par sa tante qui ne pouvait le garder. Il commence le piano malgré son père, qui considérait les musiciens comme des baladins, à 10 ans. Bon élève, il entre à 17 ans à Harvard et en est diplômé en 1939 après des études de philosophie, littérature anglaise – et musique. Il suivra ensuite les cours du Curtis Music Institute à Philadelphie.