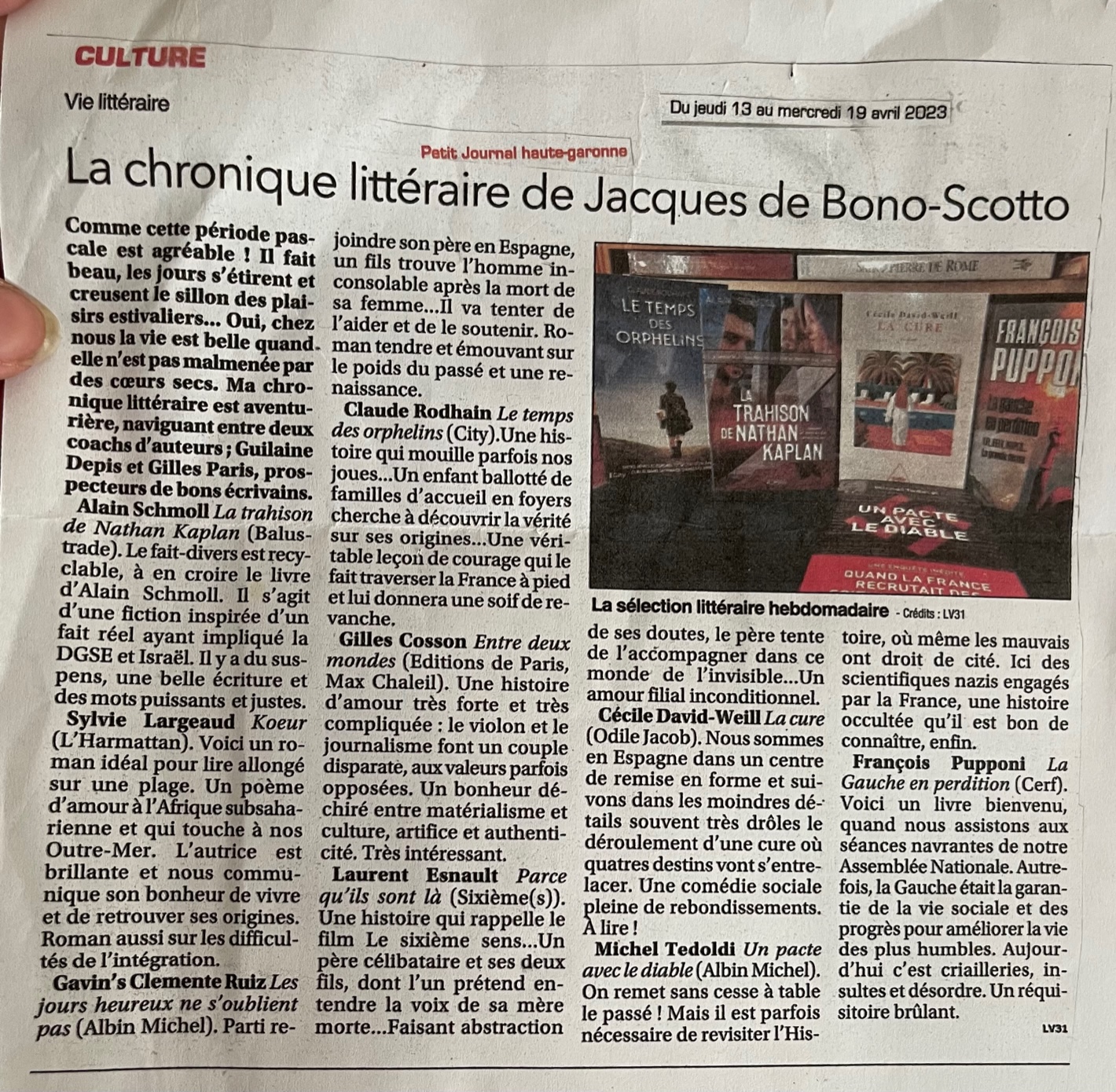

Une belle page de Jacques de Bono Scotto avec 4 auteurs de Balustrade sélectionnés : Alain Schmoll, Sylvie Largeaud, Claude Rodhain et Gilles Cosson dans Le Petit Journal de haute garonne

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Une belle page de Jacques de Bono Scotto avec 4 auteurs de Balustrade sélectionnés : Alain Schmoll, Sylvie Largeaud, Claude Rodhain et Gilles Cosson dans Le Petit Journal de haute garonne

Un nouvel article d’un excellent journaliste sur « Tantièmes »

Superbe article dans La Provence sur Claude Rodhain par Jean-Rémi Barland

Par Marc Alpozzo, philosophe et essayiste

La psychothérapeute Marie de Hennezel est devenue célèbre en 1995 avec un premier essai, La mort intime, préfacé par François Mitterrand. Depuis, elle a exploré notre rapport intime à la vieillesse, mais aussi toutes ces perceptions « inhabituelles » et qui témoignent d’un lien à l’invisible que nous aurions peut-être tous sans le savoir. Dans cet entretien, Marie de Hennezel affirme que nous sommes encadrés d’invisible, un sujet qu’il est encore difficile d’évoquer en société.

Marc Alpozzo : Chère Marie de Hennezel, votre précédent livre Vivre avec l’invisible (Robert Laffont, 2021), ouvre le volet de la force invisible guidant certains d’entre nous. Le titre est très beau. Votre nouveau livre s’intitule L’Aventure de vieillir. Et si avancer dans l’âge était un voyage ? (Robert Laffont/Versilio, 2022). Vous vous êtes d’ailleurs fait connaître par un premier livre, La mort intime (Robert Laffont, 1996), qui se questionne sur comment mourir. Il était préfacé par François Mitterrand, encore président au moment de la publication de votre livre, qui écrivait ces mots très justes : « Jamais peut-être le rapport à la mort n’a été si pauvre qu’en ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes, pressés d’exister, paraissent éluder le mystère. » Cela annonçait très certainement votre travail, et vos livres à venir, qui tournent autant autour de notre relation à l’invisible, donc de la vie spirituelle, que de la fin de vie, donc de la vieillesse et de notre disparition prochaine. D’ailleurs, vous commencez votre livre sur l’invisible, autrement dit ce monde qui se trouve au-delà de la mort, par cette phrase du poète Rainer Maria Rilke, qui vous a été citée par Stéphane Hessel : « Nous sommes encadrés d’invisible. »

Marie de Hennezel : Je voudrais déjà préciser que ce nouveau livre L’Aventure de vieillir. Et si avancer dans l’âge était un voyage ? ne s’adresse pas nécessairement aux personnes âgées. C’est un livre pour les personnes de 60 à 70 ans. En ce qui concerne les plus âgés, soit ils ont tout compris, et donc n’ont pas besoin de mon livre, soit, ils ont peur de vieillir, et je leur montre les clés ou les pistes pour vieillir dans la sérénité. Hier-soir, je dinais avec une personne de 80 ans, mais c’était incroyable combien elle était jeune, d’esprit et de corps. Mais elle est tout à fait sur la ligne que je décris, en refusant cette image négative, ayant toute sa tête, bien à tous points de vue, que ce soit physique ou mental, et elle défendait l’idée que vieillir c’est une aventure, que l’âge n’est pas un naufrage.

Autre précision : mon précédent ouvrage n’est pas un livre sur l’invisible, mais sur le lien que les gens ont avec l’invisible. Parce que l’invisible est un mot vaste, c’est ce que l’on ne voit pas certes, mais c’est pour l’un ceci et pour l’autre cela. Cette idée m’est venue après des années de prises de notes à propos des liens que mes patients entretiennent avec l’invisible. C’est la raison pour laquelle je suis parti de cette phrase de Rilke que vous venez de citer. Aussi, il dit que dans cet invisible qui nous encadre, se trouvent des anges. Vous l’avez également précisé, c’est Stéphane Hessel qui me la rapportée, et j’ai parlé avec lui de ce qu’il entendait par là. Or, vous savez qu’il n’était pas religieux, puisqu’il se disait agnostique, mais à propos de la mort, il me disait : « Vous savez, Marie, la vie est extraordinaire. Pourquoi la mort ne serait pas extraordinaire ? » D’ailleurs, il avait hâte de mourir. À 95 ans, il disait, « J’ai une gourmandise de mourir ». C’est donc Stéphane Hessel qui a attiré mon attention sur ce lien.

M. A. : Ce n’est pas seulement des notes sur le lien de vos patients avec l’invisible, puisque vous vous impliquez aussi dans ce livre ?

M. de H. : Oui, en effet. J’ai également pris des notes sur mon propre lien avec l’invisible. Je raconte des histoires qui me sont arrivée aussi. Des histoires incroyables. Mais précisément, le but du livre c’est de montrer que c’est un lien naturel et non surnaturel. Que c’est un lien normal et non paranormal, et que tout le monde a ce lien dans un domaine ou un autre ; que les gens sont très secrets sur ce lien car nous sommes plongés dans un monde bien trop rationnel. Ils craignent de n’être pas crus, d’être pris pour des déséquilibrés. Or, le succès du livre s’explique par le fait même que les gens y ont vu un réconfort, enfin ils ne sont plus seuls avec des histoires inexplicables. Mon livre leur a permis de comprendre qu’ils ne sont pas seuls à faire comme cela une place au mystère de la vie et à voir un lien.

M. A. : Vous explorer de nombreux aspects de l’invisible dans ce livre : les rêves, les intuitions, la petite voix intérieure, les anges gardiens, les archanges, les synchronicités, ces signes qui font sens, etc.

M. de H. : En effet, ou encore notre relation avec les morts, car ce sont nos invisibles. Mais je ne cherche pas à expliquer ce qu’est l’invisible. D’ailleurs j’en parle au chapitre 1, « Un piège à éviter », où je dis pourquoi je ne veux pas tomber dans le piège de l’explication. Tout simplement parce qu’il n’y en a pas. À l’heure actuelle, on ne trouve aucune explication, mais il se passe des choses entre les hommes et l’invisible, malgré le mystère.

M. A. : Certains livres de Didier van Cauwelaert peuvent compléter vos recherches[1]. Vous ne prétendez pas nous livrer un message absolu, vous êtes plutôt du côté de la recherche, mais dans un monde où la science est dépourvue des outils utiles pour proposer des thèses ou des doctrines sur l’au-delà, l’invisible, la vie après la vie. De fait, nous demeurons dans quelque chose de très fragiles au niveau de la preuve ou de l’expérimentation et de la démonstration. Vos livres sont plutôt le partage de vos recherches, qui peuvent se voir comme une alternative à cette pensée scientiste qui déconstruit et assèche le monde.

M. de H. : C’est vrai que cela met un peu de poésie et de mystère dans ce monde trop sec, ce monde scientifique et rationnel ne correspond pas à cette notion d’émerveillement qui est propre à l’homme. Mais on pourrait aller plus loin et dire que nous avons tous un fond mystique. Mon propos est avant tout psychologique cependant, car il n’y a pas que la raison, il y a l’affect, l’émotion, l’intuition. Ce sont notions qu’il faut prendre en compte, car cela fait partie de l’humain. Certes, mon livre n’est pas mystique, mais il montre que l’on a un fond mystique que l’on tient de côté, que l’on refoule. Les enfants sont plus proches de ce fond mystique que nous le sommes, ainsi que les très âgés qui approchent la mort, puisqu’ils s’en rapprochent. Je dirais que mon livre est donc un propos de psychologue, qui se dit que les gens ont ce lien avec lequel ils sont très seuls, n’osant pas en parler, ce qui permet de réhabiliter une dimension de l’humain. De plus, je suis jungienne, et c’est Jung qui faisait une grande place à l’invisible, pensant qu’il y avait un ordre invisible, ce qui répond bien à la phrase de Rilke. Or, la synchronicité relève de ces signes qui montrent ce lien avec l’invisible. Par exemple, on pense à quelqu’un et soudain le téléphone sonne, ou bien l’on reçoit une lettre d’une personne dont on vient de rêver.

M. A. : Le concept de synchronicité que l’on doit à Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et père de la psychologie analytique, est un concept très fécond. Mais à ce propos, j’ai lu dans une littérature spécialisée que les morts pouvaient aussi se manifester à nous sous la forme d’insectes, ou d’animaux sauvages.

M. de H. : Je vais vous rapporter une histoire qui n’est pas dans mon livre, parce qu’elle est arrivée après son écriture. Mon ancien mari, père de mes enfants, était un spécialiste des coléoptères et des papillons. Il avait la collection privée la plus importante d’entomologie en France. Aussi, on peut dire que le papillon était un lien que nous avions tous les deux. Nous avions une ruine que nous avions retapée dans le Gard, ruine où j’ai une pierre celte que Mitterrand était venu toucher deux fois. Mon mari y était très attaché. Et voilà que l’été dernier, je buvais du rosé en regardant à perte de vue, lorsque je vois un magnifique papillon qui se pose sur une bougie, puis qui monte le long du verre, et qui se met à boire le rosé. J’étais avec un ami, et nous étions tous les deux médusés, lorsque tout à coup je me demande si ce n’est pas mon ancien mari qui me fait signe, car le papillon est sa signature. Je lui parle donc à haute voix tandis qu’il continue à boire le rosé, puis il s’en va. Le lendemain, je fais la sieste sur la terrasse, lorsque je vois le même papillon faisant des cercles autour de mon visage, puis fonce sur mon front, puis sur ma joue, enfin sur mes lèvres. J’ai eu le temps de faire trois selfies, et, lorsque je montre les photos, les gens me disent qu’ils n’ont jamais vu ça. Ce sont des endroits où l’on embrasse. C’est donc pour répondre à votre question. Les morts qui vous sont proches prennent des médiums pour se manifester. En ce qui concerne mon mari, le papillon est sa signature. J’ai un ami, c’est la coccinelle. Sa femme s’appelait Coccinelle, et le jour de son enterrement, alors que nous étions en hiver, une coccinelle est venue se poser sur chaque membre de la famille.

M. A. : C’est vrai que des histoires comme celles-là, on en a beaucoup entendues. Cela dit, vous mettez en garde vos lecteurs, à juste titre, il me semble, quant à l’apparition des proches qui sont morts. Vous racontez notamment dans votre livre, qu’une amie à vous, se disant médium, est venue vous dire que François Mitterrand avait cherché à communiquer avec vous, en commençant sa lettre par « Chère amie ». Il y a énormément de charlatanisme dans ce milieu, mais il ne faut pas cependant, jeter le bébé avec l’eau du bain.

M. de H. : Je le raconte dans mon livre en effet. C’était la femme de Romain Gary, mais jamais Mitterrand ne m’avait appelée comme ça. Il aurait dit dans sa lettre, « Chère Marie » ou « Chère Madame », mais jamais cela. Je n’en ai donc pas cru un mot. Je mets d’ailleurs mes lecteurs en garde contre toute tentation de manipulation de l’invisible. Dès que l’on cherche à manipuler l’invisible, on est dans le mal. Moi, ce qui m’intéresse, c’est le lien spontané. Or, ce qui me parait simple dans notre lien à l’invisible, c’est que, tout à coup, on pense à nos morts, et on peut leur demander de l’aide. Pendant le confinement, beaucoup de personnes ont demandé de l’aide à l’invisible, ce qui les a sauvés.

M. A. : Vous parlez aussi des expériences de mort imminente, ce qui est également très curieux pour notre pensée rationaliste. Annick de Souzenelle appelle cela néanmoins, des expériences numineuses. Qu’en pensez-vous ? Cela n’aurait donc rien à voir avec la mort. Il semble même que l’on trouve des expériences négatives aussi dans cette proximité avec la mort. Vous le dites très bien dans votre livre.

M. de H. : En effet, c’est bien une expérience numineuse, puisque ces expérienceurs reviennent. Ce qui est intéressant toutefois dans ces expériences c’est que l’on n’a plus peur de la mort après cela, et ces gens deviennent même altruistes. Ils ont compris grâce à cette expérience où se trouvent les valeurs de la vie. Et se tournent vers les autres. En tant que psychanalyste, j’ai aussi eu des patients qui avaient peur, à cause de mauvaises expériences. Personnellement, je travaille avec une visualisation qui m’a été enseignée par le médecin du Dalaï Lama, et qui permet de scanner son corps de lumière. Si l’on étend la lumière que l’on trouve à l’intérieur de soi, sur 40 cm autour de soi, l’on se fabrique une coque de lumière dans laquelle on peut se calfeutrer, et personne ne peut rien contre soi. François Mitterrand pratiquait souvent cette visualisation. La porte ouverte, disons-le, ce n’est rien d’autre que la peur.

M. A. : Descartes occulte l’imagination au profit de la raison. Vous, au contraire, vous réhabilitez l’imagination. Vous semblez dire que la force de la visualisation crée des choses sur terre.

M. de H. : Oui, c’est la puissance de la pensée. De même qu’imaginer un invisible protecteur peut être considéré comme de l’imaginaire, mais ça marche très bien.

M. A. : En 1980, François Mitterrand était déjà bien ouvert à tout cela. En 1996, il parlait des « forces de l’esprit ». À l’époque, on s’étonnait. Aujourd’hui pourtant, on semble très ouverts sur tous ces phénomènes, mais en même temps c’est hâtivement classé du côté du New Age. Par exemple, à l’époque il consultait Jean Guitton.

M. de H. : Pour repartir sur François Mitterrand, il avait autant cette complexité que cette ouverture, qu’il assumait. Les autres n’osent pas en parler. Mais je voudrais rebondir sur Jean Guitton. Il ne l’a pas consulté tant que ça. Jean Guitton s’est beaucoup vanté. Mitterrand l’a vu deux fois, et chaque fois Jean Guitton en a fait un livre. Mitterrand disait de lui qu’il l’invitait pour l’instruire des fins dernières, alors que ce qui l’intéressait chez Jean Guitton, c’était sa peinture, parce qu’il peignait les femmes de dos. Il lui achetait ses peintures. Jean Guitton mentait. Par exemple, il a fait croire dans un de ses livres, qu’il avait montré les reliques de Sainte Thérèse à Mitterrand. Or, j’ai rencontré le chauffeur qui avait emporté ces reliques de Lisieux jusqu’à Notre-Dame des Victoires. Or, il se trouve que ce dernier avait décidé, de son propre chef, de passer par l’Élysée où il les montra à Chirac, qui les a regardées. Puis, on a dit au chauffeur de faire un détour par la rue Frédéric-Le-Play, où Mitterrand a fini ses jours, au 9. Ce dernier, revenant du Champ-de-Mars, aperçoit alors la voiture, et on lui demande s’il veut voir les reliques de Sainte Thérèse. Il répond « Oui, bien sûr ». On soulève donc le capot, et Mitterrand va toucher le reliquaire, à la différence de Chirac, qui l’aura simplement regardé. Il faut toutefois préciser que Mitterrand avait une certaine dévotion pour Sainte Thérèse de Lisieux. Elle faisait partie de ses invisibles. Mais voyez, Jean Guitton n’a jamais rien eu à voir dans cette affaire. C’est le chauffeur qui me l’a lui-même confirmé. Il est bon de rétablir la vérité sur le sujet.

M. A. : C’est donc fait. Vous terminez votre livre, Vivre avec l’invisible, par une idée magnifique : Voir, c’est créateur. C’est très beau. Voir l’invisible, ou créer l’invisible lorsqu’on arrive à le voir.

M. de H. : Beaucoup de créateurs vous diront qu’ils créent parce qu’ils sont habités par l’invisible. Ils le savent pour la peinture, l’écriture. Les romanciers vous diront qu’ils découvrent leur roman au moment où il s’écrit. Et je termine mon livre sur l’épilogue aux non-voyants, car il y a des gens à qui il faut rendre hommage, car ils vivent dans l’invisible. Aussi, je propose deux témoignages de non-voyants, Hugues de Montalembert qui vit encore, et Jacques Lusseyran. Ces deux-là nous disent tout ce que cela développe comme qualité humaine de ne plus voir. C’est aussi cela le lien à l’invisible.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

[1] Voir parmi ses nombreux ouvrages, Corps étrangers, Paris, Albin Michel, 1998, Dictionnaire de l’Impossible, Paris, Plon, 2013, Le Nouveau Dictionnaire de l’Impossible : Expliquer l’Incroyable, Paris, Plon, 2015, J’ai perdu Albert, Paris, Albin Michel, 2018, Au-delà de l’impossible, Paris, Plon, 2016, La vie absolue, Paris, Albin Michel, 2023.

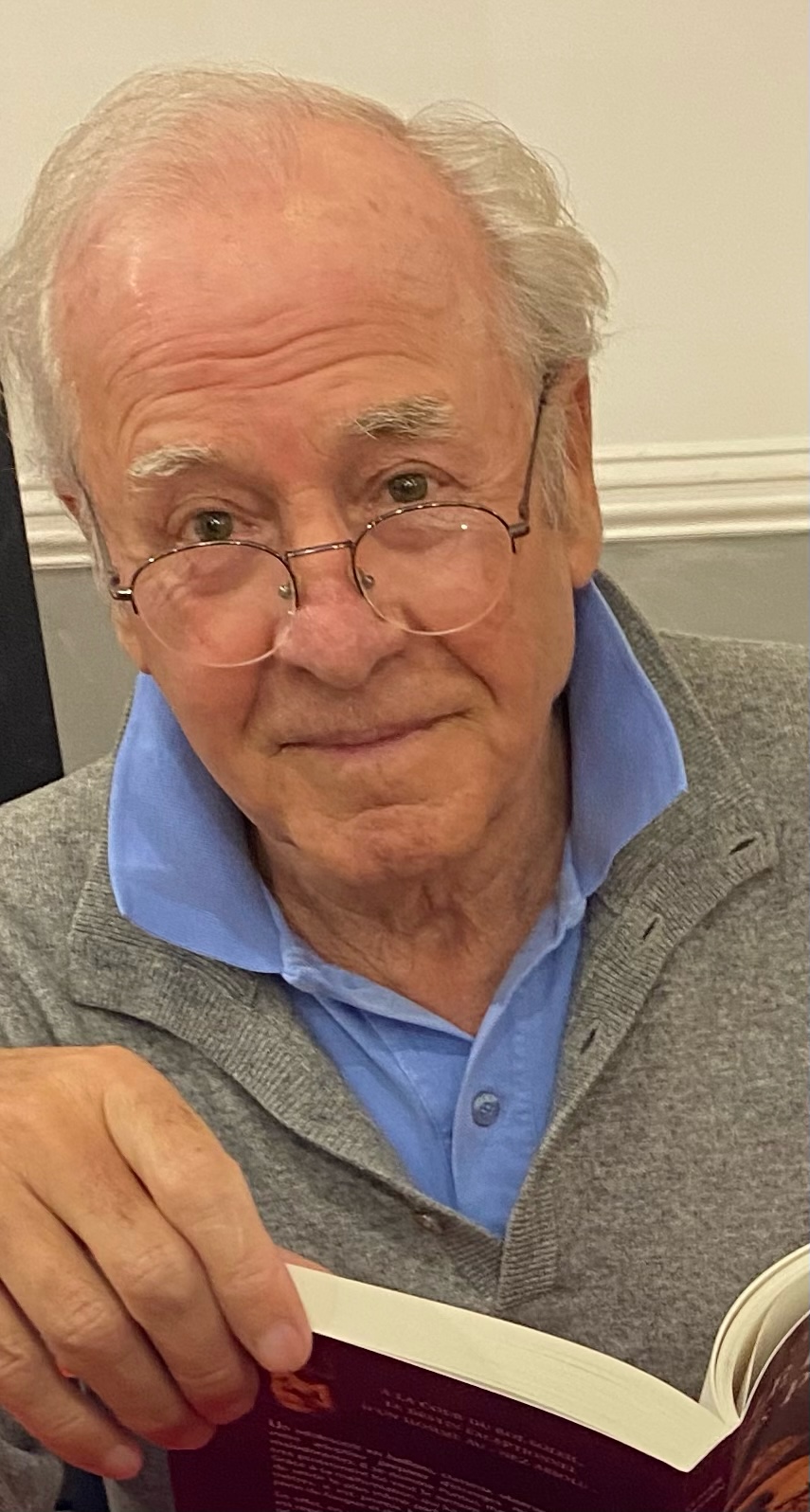

FRANCINE KEISER : « J’AI TOUJOURS ÉTÉ FASCINÉE PAR LES DÉFILÉS »

FRANCINE KEISER : « J’AI TOUJOURS ÉTÉ FASCINÉE PAR LES DÉFILÉS »

Ancienne avocate d’affaires, Francine Keiser a laissé ses dossiers pour lancer sa marque de mode, largement inspirée des années 60, Francini_K. Et puisqu’elle ne fait jamais les choses à moitié, moins de 12 mois après la sortie de sa première collection, la styliste a pris part à la Fashion Week de New York. Elle nous raconte cette folle aventure entre découverte de la couture et moments suspendus.

C’est une longue histoire… J’ai une longue carrière d’avocate derrière moi, j’ai exercé ce métier pendant plus de 30 ans. Ce travail ne vous permet pas de vous dégager beaucoup de temps pour vous. Pourtant, j’ai toujours eu énormément de centres d’intérêt : l’art, la mode, la cuisine, le sport, la philosophie… Il y avait tellement de domaines qui m’intéressaient et je mourrais d’envie d’y consacrer du temps. Alors, un jour, je me suis fait la promesse qu’à la moitié de ma vie, je me donnerais la possibilité d’entamer une deuxième vie. Lorsque j’ai sauté le pas, je dois avouer que ce ne fut pas un jeu d’enfants. Au début, mes associés au cabinet et mon entourage n’étaient pas très compréhensifs. Mais j’ai persisté et j’ai finalement réussi à changer de vie. Dans un premier temps, je ne me suis pas vraiment fixé d’objectifs. Je souhaitais garder une certaine liberté pour décider ce que je souhaitais faire. Et cela a commencé plutôt simplement.

Je souhaitais faire de l’upcycling de mes vêtements. J’ai donc dû apprendre à coudre. Cela m’a énormément plu, je me suis très vite inscrite dans une école de mode à Paris. C’était au début du confinement, j’ai donc réalisé mon cursus à distance. Dans cet établissement, comme dans toutes les écoles de mode, les élèves ont l’opportunité de participer à un défilé de mode. Je me suis évidemment inscrite et j’ai été sélectionnée pour participer au concours. Et je l’ai gagné ! Je ne m’y attendais pas du tout, d’autant que j’étais en première année. Il y avait des concurrents avec beaucoup d’expérience. C’est là que tout a débuté. Avant ce concours, l’idée de créer ma propre marque de couture ne m’avait pas encore traversé l’esprit. Alors que j’avais réalisé quelques pièces pour le défilé, mes proches m’ont vivement encouragée à me lancer.

« Mes collections sont à la fois classiques et originales »

Au début, je n’étais pas vraiment pour. La mode reste un monde à part. Finalement, je me suis dit que c’était une opportunité en or. En 2021, j’ai trouvé une maison de production et tout allait très vite. J’ai sorti ma première collection en avril 2022, sur mon site internet (www.francinik.com). J’ai ensuite ouvert mon propre magasin, en septembre de la même année, à Luxembourg. J’ai trouvé ce local magnifique, niché dans une maison du XVIIIe siècle, un peu par hasard et je n’ai pas hésité une seule seconde à m’y installer. Ensuite, j’ai participé à la Fashion Week de Luxembourg. Je trouve que c’est très important de présenter ma collection localement.

J’estime qu’il est important de se remettre en question, mais il est aussi essentiel de prendre le train en marche. Parfois, il est bon de prendre des risques. J’ai une belle expérience professionnelle derrière moi ce qui permet de prendre des décisions rapidement et de les assumer. Il faut se donner les moyens d’atteindre les objectifs fixés.

Mes créations sont inspirées des années 60, et aussi du style de mon idole : André Courrèges. Il y a toutes ces robes trapèzes, colorées. Mes collections sont à la fois classiques et originales. Elles sont classiques, car les pièces sont épurées et simples à porter à tous les âges. Ce sont des pièces mi-saison, réalisées à partir de matières premières de qualité. Et même si je travaille des tissus magnifiques, j’apporte toujours une touche d’originalité. Je réalise des modèles relativement tendance, avec des empiècements miroités notamment. J’apprécie particulièrement combiner des matières techniques modernes avec des tissus plutôt classiques comme la soie ou la laine. Cela rend ma mode originale et atypique. Ces vêtements restent très confortables et peuvent être facilement portés toute la journée. C’est important pour que les femmes puissent être belles et rayonnantes à toute heure, avec des baskets ou des talons.

C’est une très bonne question et je ne suis pas certaine de pouvoir y répondre. Je suis née dans les années 60 donc je n’ai pas vraiment vécu consciemment cette époque. Mais je me rappelle, lorsque j’étais jeune, nous avions toujours à la maison des magazines de mode. J’ai toujours été fascinée par les photos des défilés et des couturiers présentes dans ces revues. Je trouve aussi que c’était une époque mode très féminine. Il y a eu l’invention de la minijupe par André Courrèges. Il y avait énormément de couleurs. De nos jours, il y a de moins en moins d’élégance. J’aimerais redonner aux femmes l’envie de s’habiller avec classe.

Souvent, il m’arrive, dès mon réveil, de faire mes croquis, car j’ai énormément d’idées. J’ai comme des flashs de vêtements. Je les dessine et je les retravaille pour finaliser ma création. Je fais ensuite des prototypes avec les tissus que j’aime utiliser. J’en réalise plusieurs jusqu’au moment où je fixe mon idée. C’est un processus relativement long, je me laisse le temps de faire toute la partie création. Je travaille avec une société parisienne qui s’occupe de la digitalisation des patrons et des gradations. Nous faisons ensuite des essayages, et après des semaines, voire des mois, nous entamons la production.

D’un point de vue écologique et économique, il est important de garder une production européenne. L’autre raison c’est que le savoir-faire européen n’est plus à démontrer. Les tissus sont d’une grande qualité. Les créations Francini_K prennent vie en Roumanie, les ateliers de couture locaux ont une immense expertise. Je ne suis pas certaine de retrouver une même qualité ailleurs.

En février, j’ai pris part à la Fashion Week de New York. C’était époustouflant, au-delà de mes espérances. En réalité, participer à cet événement était mon accomplissement ultime. C’était presque irréel. Je ne m’imaginais pas que cette semaine mode générait autant de festivités. Dans la ville, il y a plus d’une centaine de défilés. Les mannequins font des shootings dans les rues. Toute la ville est sous le sigle de la Fashion Week. J’étais déjà extrêmement contente d’en faire partie. En ce qui concerne le défilé en lui-même, nous étions hyper excités. J’ai participé à un défilé nommé « The Ones to Watch », destiné aux jeunes créateurs. Malgré une montée de stress avant le top départ, tout s’est bien passé. Et finalement, après le passage de mannequins, je suis montée sur scène pour saluer le public. C’était un moment hors du temps, tout à fait exceptionnel.

« Participer à la Fashion Week de New York était mon accomplissement ultime »

On ne peut jamais savoir comment cela va évoluer. Au départ, il faut bien avoir à l’idée que je ne savais pas vraiment ce que je souhaitais faire de ma deuxième vie. J’adore rêver, j’imagine toujours les meilleurs scénarios. Lorsque je regarde en arrière, je me rends compte de toutes les étapes franchies.

La barre est très haute ! J’ai envie de faire d’autres Fashion Week, j’ai confirmé ma présence à celle qui se déroulera au Luxembourg. Je suis donc en train de travailler sur mes futures collections. J’aimerais beaucoup participer à la Fashion Week de Paris. Grâce à ma participation à celle de New York, j’ai un point de vente dans la ville. Je vais également ouvrir une boutique à Paris et un autre magasin éphémère à Sorrento, en Italie, pour quatre mois.

Un concentré de news mode, de bons plans et d’exclus, de rencontres avec des cheffes d’entreprise et des créateurs en une newsletter Femmes Magazine chaque mardi et jeudi ?

L’UE confrontée à l’antithèse existentielle de sa vocation

L’UE confrontée à l’antithèse existentielle de sa vocation

La paix est la première des promesses que porte la création de l’Europe. Celle-ci a été conçue pour en gérer les dividendes. Cette paix, les concepteurs de l’Union européenne voulaient la rendre pérenne, en faisant de la prospérité économique, un facteur d’apaisement des relations internationales et en poussant l’imbrication des économies européennes afin de rendre toute entreprise belliqueuse, périlleuse pour celui qui s’y livrerait. Mais aujourd’hui le conflit ukrainien remet l’Europe face à la guerre et face à la logique de puissance d’un empire qui ne raisonne pas en termes de dividendes, de gestion et de profits, mais en termes de puissance. L’Europe a-t-elle les ressources pour faire face à cette nouvelle donne ?

Alors que l’Union européenne peine à acquérir une consistance politique, voilà que se dresse sur le même continent, face à elle, un empire qui ne se pense pas comme un simple cadre juridique, mais comme un être collectif façonné par l’histoire, qui se réalise dans la domination et pour qui la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. Si l’Union comme les États-membres prennent soin de ne pas se définir comme co-belligérants, l’Europe est néanmoins impliquée structurellement dans cette guerre « par son soutien militaire à l’Ukraine, par les effets du conflit sur ses valeurs, son économie, son exposition aux mouvements migratoires et par le retour de la menace nucléaire. Or ni les États européens, ni l’Union n’étaient préparés à cette situation. Les premiers escomptant percevoir les dividendes de la paix avaient fortement réduit leurs budgets militaires. La seconde s’était timidement engagée dans une réflexion sur l’autonomie stratégique, laquelle n’avait pas été portée à son terme ».

La période qui s’est ouverte en 2022 « sera placée sous le signe de la guerre, celle qui a éclaté en Ukraine, celle qui menace entre la Chine et Taïwan. Les guerres dans le Caucase, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe qui couvaient et qui risquent de s’attiser par un effet de contagion. Et n’oublions pas le combat du terrorisme islamiste contre la civilisation occidentale », observe Pierre Ménat. D’après ce diplomate chevronné, une guerre mondiale n’est pas certaine, « mais ses ingrédients sont en place : exacerbation des nationalismes, évocation de l’emploi d’armes nucléaires, formation de nouvelles alliances antagonistes. » Quel pourrait être le rôle de l’Europe dans ce nouveau cadre ?

Pierre Ménat. Photo: D.R.

Pierre Ménat. Photo: D.R.

L’auteur va explorer plusieurs pistes. Dans une première partie, il met en contexte la décision de Vladimir Poutine et ce qu’elle montre de sa vision de l’Occident, il analyse ensuite les lignes de force et de fractures de l’Union européenne et fait le bilan des possibilités qui s’offrent à elle mais s’interroge également de sa capacité à les comprendre et à les saisir. Dans la seconde partie, entre sanctions économiques et instrumentalisation de l’énergie et de l’agriculture comme outils de guerre, l’auteur se demande si l’Europe n’entre pas dans une forme d’économie de guerre sans paraitre pour autant en tirer les conséquences. Enfin, la dernière partie parle des défis que l’Europe doit relever pour que le concept de souveraineté européenne soit autre chose qu’un vœu pieu. Mais entre l’absence de défense européenne, la pression migratoire, le risque d’un élargissement sans fin, une Russie qui se construit sur le rejet de l’Occident et la difficulté d’incarnation de l’Europe, s’il y a un chemin, le moins que l’on puisse dire est qu’il est escarpé et étroit.

Le passage à l’acte de Vladimir Poutine s’explique en partie par le mépris que les oligarques éprouvent pour un Occident vu comme faible, lâche, sans identité, incapable de défendre les valeurs qu’il prône. Le président russe pensait donc pouvoir anéantir l’Ukraine sans provoquer de réactions fortes de la part de l’Union européenne et des États-Unis. Ce n’est pas ce qui va se passer et cette erreur d’appréciation a fait dire à Angela Merkel que Poutine était coupé du réel. Pour Pierre Ménat, « la réalité que Poutine perçoit, fondée sur l’imaginaire collectif du peuple russe n’est pas la même que celle qui peut être observée par les Occidentaux pour des raisons plus culturelles que politiques. (…)L’utilisation du mot nazi, la référence aux drogués sont des codes idéologiques qui participent à la diabolisation de l’Occident. L’Ukraine doit être punie car elle a voulu se couper de sa patrie naturelle, a choisi le modèle de la démocratie libérale et a aspiré à s’arrimer à l’Occident. ». Derrière l’attitude de Poutine, il y a une rupture avec le modèle européen et un grand pays qui se détourne de la zone civilisationnelle, culturelle et géographique auquel il appartient. En face, si l’OTAN et les États-Unis voient leur rôle conforté par ce conflit, l’Europe, elle, a bien du mal à se penser en puissance et à exister, alors que c’est elle qui doit cohabiter avec une Russie qui en fait un repoussoir civilisationnel.

Si la France, consciente de son déclin, rêve d’une Europe puissance dont elle serait l’inspiratrice, la perte de son influence en Afrique fait qu’elle n’impressionne plus vraiment quiconque et peut difficilement en être le moteur. Le problème est surtout que cette évolution n’intéresse pas le pays le plus puissant de l’Union, l’Allemagne. Celle-ci a clairement choisi le lien avec les États-Unis plutôt que l’investissement dans une souveraineté européenne qui sert plus les intérêts de la France (détentrice de l’arme nucléaire et d’un siège au Conseil de Sécurité de l’ONU) que les siens. L’électrochoc de l’invasion de l’Ukraine, a également renforcé les attentes vis-à-vis de l’OTAN des pays de l’Est et des anciennes Républiques d’URSS. Celles-ci n’ont pas les mêmes aspirations pour Bruxelles « dont la tutelle peut leur rappeler parfois la limitation de leur souveraineté par Moscou. »

Pierre Ménat note que le nouvel ordre international en gestation met en scène l’affrontement entre l’Occident et une grande partie du reste du monde. La guerre d’Ukraine a montré cette partition. Si l’ensemble du monde occidental a condamné l’invasion de l’Ukraine, la Chine, l’Inde et de nombreux pays africains, sud-américains ou asiatiques ont apporté un soutien tacite à la Russie. « Au fond le principal atout du modèle occidental est son attractivité : peu de jeunes souhaitent s’expatrier en Russie, en Chine ou en Iran. » C’est en partant de ce constat que l’Europe aurait une carte à jouer en expliquant que la prospérité n’est pas qu’une question économique, mais dépend de l’esprit qui anime la société. Le développement européen s’appuie sur les valeurs d’une société politique qui fait vivre l’égalité des droits, qui mise sur la liberté des citoyens et qui croit en l’usage de la raison pour organiser la sphère publique. Un leadership européen est donc possible, mais l’Europe exploite-t-elle ses atouts ?

Pierre Ménat est très convaincant quand il liste les atouts susceptibles de nourrir le leadership européen : sa prospérité et son marché lui donnent encore un poids économique non négligeable même si en déclin. L’euro est un outil qui peut être attractif pour des pays conscients que les échanges en dollars les mettent sous tutelle extraterritoriale des Etats-Unis et qui aimeraient s’en détacher. L’Europe pourrait se faire respecter sur le plan commercial et utiliser son statut de premier bailleur de fonds en matière d’aide publique au développement[1] en le gérant de manière plus politique. Mais cette façon de penser la puissance est étrangère à la conception très technocratique de l’Europe. Incapable de se penser comme autre chose qu’un espace normatif, l’Union reste un nain militaire et diplomatique. Or sans cette capacité-là, le discours sur la souveraineté européenne n’est qu’un leurre.

Autre point problématique soulevé par l’auteur, la capacité de l’Europe à s’adapter à un monde qui n’est pas un vaste supermarché mais où au contraire les matières premières, l’énergie, l’agriculture et les migrations humaines sont instrumentalisées comme moyens de pression dans le cadre de politiques de puissance. Face à cela, l’arme des sanctions est-elle efficace ?

L’auteur rappelle que, traditionnellement, « embargos et blocus étaient des étapes ultimes avant l’entrée en guerre ou encore l’un des volets de celle-ci (…) Mais si l’arme des sanctions aura inévitablement de lourds effets pour l’économie russe, dans un délai difficile à évaluer, ses contre-effets sont tout aussi négatifs pour les pays qui ont utilisé cette arme. »

L’exemple de l’énergie est parlant : c’est devenu un moyen de pression d’autant plus efficace que les politiques européennes, peuvent apparaitre plus obsessionnelles qu’attachées aux réalités. Ainsi « la logique des différents paquets énergie-climat est toujours la même : augmenter le coût du recours aux énergies carbonées au profit des renouvelables et donc le prix que paye le consommateur lorsqu’il achète de l’essence, du gaz et même de l’électricité. Déjà très impopulaire quand le prix de l’énergie reste raisonnable, ce raisonnement devient intenable en période d’inflation et quand arrive l’hiver. » C’est l’effet boomerang des sanctions. Le but était d’affaiblir la Russie, or en raison des divisions de l’UE et de la gestion habile par Moscou, la situation nous affecte en premier lieu. Ainsi alors que « pour les mois voire les années à venir, l’énergie peut et doit être considérée comme une ressource de guerre, il viendra en effet un moment où la pression exercée sur les ménages deviendra intolérable et provoquera d’importants mouvements sociaux ». Mais ces réalités ne nourrissent pour l’instant aucun infléchissement majeur des politiques européennes.

Les effets du Brexit (le départ de l’État le moins enclin à la coopération) et l’élection de Trump (arrivée à la présidence des Etats-Unis d’un homme disant clairement que l’Amérique avait vocation à se désengager de la défense européenne) auraient pu inciter l’Europe à s’intéresser aux questions de défense, mais celle-ci a continué à baisser sa garde. La part européenne dans les dépenses militaires mondiales était de 30% en 2001, elle s’établit en dessous de 15% en 2016. « Pendant que les nations du vieux continent escomptaient percevoir les dividendes de la paix, quatre grandes puissances, les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde augmentaient fortement leur effort de guerre ». Cet aveuglement se retrouve sur la question des migrations comme sur le choix de l’élargissement permanent au détriment des approfondissements nécessaires.

« Les migrations internationales représentent l’un des volets d’une guerre hybride et sont une source de déstabilisation. L’Europe est particulièrement exposée à une telle menace puisqu’elle est celui des cinq continents qui accueille le plus d’immigrés. »[2] Non seulement l’Union européenne s’est révélé incapable de s’organiser efficacement face à ce problème mais elle est victime d’un chantage à l’afflux de migrants. La Turquie, qui retient sur son territoire une partie des migrants en échange d’une subvention de 6 milliards d’euros menace régulièrement de rouvrir ses frontières. La Biélorussie use également de la pression migratoire pour le compte de son allié russe. Son président a organisé la venue par avion de plusieurs milliers de personnes en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique pour les diriger vers les frontières polonaises, lituaniennes et estoniennes. Loukachenko a ainsi créé une crise interne à l’Europe et mis au grand jour ses divisions profondes. En effet, tandis que les États concernés ont construit des murs ou installé des barbelés pour protéger leurs frontières, les États européens de l’Ouest les rappelaient à l’ordre au nom de l’accueil dû aux réfugiés. « Il est désolant que la détresse humaine devienne un instrument au service d’objectifs malveillants, qu’ils émanent des auteurs de trafic ou des États, mais dans un contexte de guerre, il faut que le dispositif européen se resserre et s’affermisse. » On en est loin.

Mais d’autres éléments travaillent aussi à fragiliser l’Europe. Sa propension à l’élargissement n’est pas le moindre. Aujourd’hui huit pays sont candidats officiels à l’adhésion. Or, face au risque de guerre, un Etat ou une organisation doit se renforcer. Pierre Ménat fait remarquer que le grand élargissement de 2004-2007 est une source de difficultés pour l’Union qui peine à assurer la cohésion de ses Etats-membres.

Une organisation ne peut être souveraine si elle n’a pas les moyens d’assurer sa propre protection. La souveraineté européenne est donc pour l’instant un mot qui ne se traduit pas dans la réalité. Une majorité de ses États membres préfère investir l’OTAN et cantonner la défense européenne à la gestion de crise et au développement de l’industrie de défense. La guerre en Ukraine parait leur donner raison puisque les Etats-Unis ont réinvesti la question de la sécurité européenne. Mais d’après notre diplomate, sur le fond la stratégie américaine n’a pas changé, elle reste tournée vers le Pacifique et veut renforcer sa puissance pour pouvoir se confronter avec la Chine. « Pour les Européens, la sécurité de leur continent est un impératif existentiel, celle-ci ne représente qu’un objectif dérivé pour les États-Unis. »

Autre point qui plaide en faveur d’une défense européenne : les intérêts de l’Europe et des Etats-Unis ne sont pas les mêmes. Les Européens, au-delà de la question de l’Ukraine, devront coopérer avec leur voisin russe, ils sont directement touchés par la politique de sanctions quand celle-ci n’atteint guère les Etats-Unis. Or l’Europe n’est pas dénuée d’atouts si elle veut peser militairement sur son propre continent : la France dispose d’un siège permanent au Conseil de Sécurité et détient l’arme nucléaire. Mis ensemble, les budgets militaires européens se montent à plus de 230 milliards d’euros. Somme quatre fois inférieure aux dépenses militaires américaines mais presque quatre fois supérieure au budget de la Russie. On le voit, l’édification d’une défense européenne est possible, mais est-elle pour autant un objectif réaliste tant qu’une majorité d’Etats membres préfère déléguer aux Américains leur propre sécurité ? Pour sortir de cette impasse, Pierre Ménat propose que les Etats conscients de la nécessité de renforcer leur sécurité sur leur propre continent s’organisent entre eux, créant un conseil de défense européen, mais admet qu’aucun d’entre eux n’en prend le chemin même si la France parle beaucoup de « souveraineté européenne ».

« Le déclenchement de la guerre en Ukraine est révélateur d’un monde marqué par l’affrontement idéologique, économique et militaire, entre des puissances qui ne croient plus aux mérites de la détente mais au contraire sont résolus à recourir à tous les moyens pour faire prévaloir leurs intérêts. Dans ce monde dangereux deux blocs se reforment, davantage séparés par leurs valeurs que par leurs systèmes économiques. » Entre l’Occident qui met en avant ses principes démocratiques et une constellation russo-chinoise lasse de subir la domination américaine ou européenne, les relations se tendent. Si l’Europe veut compter dans les relations internationales, elle doit élaborer son propre projet et se définir comme une puissance d’équilibre. Pierre Ménat montre qu’il existe un chemin pour cela, mais force est de constater que celui-ci est largement ignoré par les Etats membres. Au risque que les périls s’accentuant, l’échelon national et l’OTAN paraissent les seuls garants de l’avenir.

« L’Union européenne et la guerre », de Pierre Ménat, éditions Pepper et L’Harmattan, 2023, 146 pages.

[1] « En 2020, l’aide de l’Union et des États membres s’élevait à 66 milliards d’euros contre 30 milliards pour les États-Unis. Pour la France ce chiffre était en 2020 de 12,4 milliards d’euros, soit 0,55% du PNB (contre 0,2% pour les EU) »

[2] Le solde migratoire varie entre 500 000 et 1 million par an

Emission de Babette de Rozières chez Jean-Marc Morandini

Emission de Babette de Rozières chez Jean-Marc Morandini

Ce matin, Babette de Rozières était l’invitée de Jean-Marc Morandini dans « Morandini Live » sur CNews, à l’occasion de la sortie de son livre « La face cachée de la politique en Ile-de-France » (éditions Orphie). Dans cet ouvrage, elle explique pourquoi elle a choisi de quitter l’équipe de Valérie Pécresse en pleine campagne présidentielle.

« Ce n’était pas une erreur d’aller en politique. Lorsque Valérie Pécresse est venue me chercher, je me suis dit ‘pourquoi pas. C’est une occasion pour moi, en politique, de parler des Outre-mer’. J’ai fait une belle expérience. Ça m’a permis de connaitre l’envers du décor », a-t-elle débuté sur le plateau de « Morandini Live ».

Et d’ajouter : « Valérie Pécresse, c’est la braqueuse en chef de la région Ile-de-France. Elle veut régner sur tout ce qui bouge, sur les municipales, sur les législatives, sur les européennes, sur la région… Elle veut être la cheftaine de tout. Elle pilote le canadair de l’argent public. Les gens sont à ses pieds ».

« Valérie Pécresse n’a d’empathie pour personne. Il n’y a qu’elle qui compte. Mon mari m’a dit de ne pas y aller. J’ai fait mon expérience. Je ne la regrette pas. Ca m’a permis de défendre pas mal de dossiers (…) Valérie n’a pas de parole, elle méprise tout le monde, elle marche sur la tête de tout le monde. C’est la reine mère. Elle abuse de ça. C’est une femme qui n’est pas gentille. On ne peut pas avoir confiance en elle », a poursuivi Babette de Rozières.

« C’est une manipulatrice. Quand elle est gentille avec quelqu’un, tu peux être sûr qu’elle veut en tirer quelque chose. C’est son style (…) Au moment, où je n’en pouvais plus, je suis partie », a expliqué la cheffe. Et de continuer : « Je savais que, dans la politique, il y avait du mensonge, de petits arrangements entre amis. Mais à ce point là, non ! Il y a la méchanceté qui va avec, le mensonge, le mépris… Tout ça, c’est dans le menu de Valérie Pécresse. Elle n’existe plus pour moi depuis le 8 mars 2022 ».

Damie Chad livre un superbe article sur « 1m976 » dans « Chroniques de pourpre »

Une belle enveloppe dans la boîte à lettres. Un envoi de Guilaine Depis, attachée de presse (La Balustrade). Un livre paru aux Editions The Melmac Cat. Cat est un mot qui cliquette agréablement aux oreilles des rockers. Sur le tract d’envoi, il est spécifié que le bouquin s’inscrit dans un nouveau courant littéraire le ‘’ pop roman’’.

Une belle enveloppe dans la boîte à lettres. Un envoi de Guilaine Depis, attachée de presse (La Balustrade). Un livre paru aux Editions The Melmac Cat. Cat est un mot qui cliquette agréablement aux oreilles des rockers. Sur le tract d’envoi, il est spécifié que le bouquin s’inscrit dans un nouveau courant littéraire le ‘’ pop roman’’.

Le terme roman ne pose point de problème, celui de pop me hérisse quelque peu. Depuis quelques années la merchandisation de la littérature tend à creuser un fossé entre littérature dite ‘’élitiste’’ et la pop culture. Alors que dans les années soixante ce dernier terme désignait une volonté séditieuse d’ouvrir le champ littéraire et musical à des expérimentations éloignées des corsetages académiques, de nos jours le mot pop tend à désigner des œuvres facilement accessibles, pour ne pas dire subalternes, destinées à un public de masse. Ceci dit, ne nous fions pas aux étiquettes.

1M976

GERALD WITTOCK

( The Melmac Cat / Avril 2023 )

Gérald Wittock n’est pas tout à fait un inconnu. Une succincte biographie au dos de la couverture nous apprend qu’il est le descendant direct de Lucien Bonaparte. C’était le fils aîné de sa mère Letizia qui le préféra toujours à Napoléon. Ce détail historial n’est pas donné au hasard. Notre auteur a déjà publié plusieurs romans, notamment La Mutation, qui évoque un monde où les femmes ont pris le pouvoir… l’a aussi fait de la musique, notamment un disque (quatre semaines N°1 en Angleterre) Make Luv sous le nom de Room 5…

Couverture pop colorée, un mix manga-Warhol, de Bolo, agréable à regarder, attention un livre musical, chaque chapitre possède son QR code qui renvoie à une vidéo, le choix musical commence bien avec Riders on the storm des Doors, la suite est moins alléchante puisque l’on y trouve jusqu’à Sheila & B. Devotion. Il y a à boire et à ne pas manger dans cette playlist… Que voulez-vous, question Q avec ou sans R les rockers n’aiment que Suzie Q.

Un livre gigogne. Ne serait-ce que cet avertissement de l’éditeur, suivie d’une fausse préface d’un ami, remplacée par une fausse interview de l’auteur, un véritable miroir aux alouettes ce roman. Peut-être avant de commencer notre analyse devrions-nous le résumer en quelques lignes afin de ne pas perdre le lecteur. Que se passe-t-il donc dans ce roman ? Toute question simple exige une réponse aussi simple. La voici donc : rien, il ne s’y passe rien du tout. Attention, je n’ai pas dit qu’il ne nous offre que deux cents pages blanches. Encore qu’en fin de volume Gérald Wittock termine ses remerciements par un grand merci à Malevitch et à son carré noir, ce qui tout de suite obscurcit le sujet. Après quoi il ajoute une petite phrase assassine : La littérature défie la censure. Une invitation à lire entre les lignes.

Mais de quoi parle-t-il au juste s’impatientent les lecteurs. Le tract de présentation ne donne pas dans la nuance : annonce tout de go : Thématique de l’autisme. Reste qu’il y a autisme et autisme. Faut-il entendre ce mot comme l’affection dont nombre d’adolescents sont atteints depuis quelques années, ou le comprendre comme une métaphore descriptive du fonctionnement de notre société.

Le roman se déroule à New York au milieu des années-soixante-dix. S’il se passait à Tokyo, au lieu d’user du vocable autiste on emploierait le mot hikikomori, ces adolescents japonais qui s’enferment dans leur chambre à lire des mangas et à jouer aux jeux-vidéo. Mais nous sommes à New York ce qui n’empêche pas Gérald Wittock d’user de l’esthétique du théâtre français classique. Du dix-septième siècle. Un seul lieu : un appartement. Et encore notre héros 1M976 n’a pas le droit de rentrer dans la chambre de sa mère ( voir Letizia ). Ce n’est pas grave, puisque toute l’action se déroule dans un lieu exigu. Pire que les toilettes. Dans sa tête.

Est-ce que Gérald Wittock triche avec la règle de l’unité de temps. Nous avons envie de répondre oui. Nous avons envie de répondre non. Ce n’est pas que nous hésiterions. Nous conseillons nos lecteurs à relire les pages dans lesquelles Paul Valéry rapporte son entretient avec Albert Einstein, tous deux discutent de la notion d’élasticité du temps. C’est un peu comme un élastique : plus vous l’étirez, plus il s’allonge, et pourtant c’est toujours le même élastique. Une fois que vous aurez fini le livre vous aurez tout votre temps pour réfléchir sur la durée effective du récit.

J’ai peur d’effrayer le lecteur, je le rassure tout de suite, aucun temps mort, l’action n’est jamais linéaire, elle comporte de nombreux hauts et de multiples bas. Gérald Wittock est un homme de son temps, si dans Racine et Corneille, Néron et Chimène entrent et sortent stupidement comme tout un chacun par une porte, le roman est pourvu d’un ascenseur. Qui monte et qui descend. Sans jamais faillir. Une fois que vous aurez fini le livre, vous aurez tout votre temps pour savoir si, ou pour savoir combien de fois, 1m976 emprunte l’ascenseur.

Tout ce qui précède procède du cadre conceptuel de ce livre. Si je m’y suis tant soit peu étendu, c’est qu’happé par l’action, entraîné par l’enchaînement des évènements vous risquez comme le poisson prisonnier de son aquarium aux flancs transparents de ne pas vous apercevoir des murs de la prison mentale qui vous claustrophobisent. Soyez vigilants, les indices les plus anodins sont les plus ambigus.

C’est que Gérald Wittock possède un esprit particulièrement retors. Excusez-moi, je me suis trompé d’adverbe, je voulais dire doublement retors. D’abord il se sert d’un truc qui marche toujours. Il vous raconte une histoire loufoque tout en vous assurant que rien n’est plus sérieux que son récit, vous met juste le nez dans le caca de votre époque en vous contant des choses effroyables qui, dieu merci, ne se passent pas par chez nous. Vous êtes prêt à lui épingler sur le veston la Légion d’Honneur du Mec bien, le Mérite Agricole du Citoyen Conscient, la Croix de Guerre de défenseur de la Femme et même de l’Homme. Jusque là tout va bien. La livre est terminé. Eh bien non, Gérald Wittock ne mégote pas, vous rajoute un épilogue. Au cas où vous auriez tout compris, il vous instille le doute. Le ver rongeur. Vous refile le coup de l’explication psychanalytique, autrement dit le coup du miroir qui vous reflète pour que vous réfléchissiez mieux.

Si vous n’avez pas tout compris, je (tout comme l’auteur) ne peux plus rien pour vous.

Ah ! si, pourquoi le héros possède-t-il ce nom bizarre, pas la peine que je vous en fasse une tartine, c’est très bien expliqué dans les toutes premières pages.

Damie Chad.

Gérald Wittock / 1m976

Gérald Wittock / 1m976Amateurs de romans et musiques psychédéliques dingos, bienvenus. On n’aurait pas misé une pièce sur cet autoproclamé « roman pop » signé par un auteur qu’on ne connaissait pas, Gérald Wittock (ancien producteur et coauteur du tube Make Luv de Room 5 qu’on ne résiste pas à l’envie de placer ci-dessous), descendant de Lucien Bonaparte (ma foi) et fondateur du musée des Arts du Livre et de la Reliure (ma foi bis). 1m976 avait tout du roman foireux mais… pas du tout : ce livre de 200 pages et quelques se dévore avec passion, s’écoute aussi (un peu) et affiche un niveau de fantaisie qu’on avait pas croisé depuis la mort de feu Kurt Vonnegut Jr (c’était en 2007) et la retraite du non moins génial Jim Dodge.

Gérald Wittock évolue (ne nous enflammons pas) un cran en dessous de ces deux-là (il faut des décennies de travail pour domestiquer et organiser une imagination débridée) mais nous sert avec cette aventure loufoque et surréaliste de Teddy Murrey, jeune blanc à demi handicapé qui s’aventure dans le monde après la mort soudaine de sa mère avec laquelle il vivait cloîtré depuis sa naissance, une odyssée formidable, pleine de couleurs (pop donc), d’énergie et de trouvailles. Teddy, qui rappelle les héros naïfs des romans de science-fiction des années 50, courageux, sans doute séduisant, mais aussi totalement imbécile, prend l’ascenseur et en descendra à six ou sept reprises pour être projeté (sans logique apparente) dans des univers divergents et opprimants, futuristes et, pour la plupart, qui en feront une victime traquée ou un révolutionnaire malgré lui. Il rencontre une nana dont il s’amourache 1f675 (dans cette séquence, les humains prennent pour nom leur taille précédée d’un F pour les femmes, d’un M pour les hommes, d’où le titre du bouquin) et il croisera à plusieurs reprises dans le roman sous des formes/visages différents. Teddy s’enfuit, est poursuivi/interrogé par la Police, rencontre le président de la République, fait l’amour, participe ensuite à une version télévisée du jeu The Running Man, chasse à l’homme médiatique inventée en son temps par Stephen King et qui avait donné un chouette film avec Paul Michael Glaser en 1987, et on en passe.

On ne va pas reprendre les péripéties du livre une à une mais celles-ci s’enchaînent à un rythme effréné et qui ne lâche jamais son emprise sur nous. Le style de Wittock est allègre, assez soigné et si la structure de l’ouvrage est lâche, incohérente et finalement plus foutraque qu’il ne le faudrait, le traitement ne nuit jamais à la lecture et à l’efficacité d’ensemble. 1m976 fait forte impression et déroule son programme sans se retourner ni se poser de questions existentielles sur sa crédibilité.

On finit par s’attacher aux personnages et à éprouver une vraie tendresse pour le héros malgré lui, ce qui ne fera qu’amplifier l’émotion qu’on ressentira au moment du retournement final (chut). La lecture est égayée par l’incrustation de QR Codes renvoyant vers des vidéos YouTube et clips qui forment une playlist aussi inégale et surprenante que le livre lui-même et qu’on retrouve en fin d’ouvrage. L’irruption de ces vignettes dans le corps de texte agit comme une cerise hallucinogène sur un cake aux champignons et achève d’ouvrir des espaces dans l’espace pour ajouter au vertige du lecteur. Comme dans tout bon roman beat, de Burroughs (Benway) à Will Self (Busner/Mukhti), le mot de la fin appartient à un docteur (Koschnick) qui nous livre les clés du récit. Gérald Wittock retombe sur ses pattes et nous pas tout à fait, mais la science est sauve à défaut d’être saine.

1m976 est un roman surprenant qui, à l’image de sa playlist, passe d’Abba au Doors, en passant par les Beach Boys et Elton John. La folie n’a jamais été un obstacle à la raison.

Amateurs de romans et musiques psychédéliques dingos, bienvenus. On n’aurait pas misé une pièce sur cet autoproclamé « roman pop » signé par un auteur qu’on ne connaissait pas, Gérald Wittock (ancien producteur et coauteur du tube Make Luv de Room 5 qu’on ne résiste pas à l’envie de placer ci-dessous), descendant de Lucien Bonaparte (ma foi) et fondateur du musée des Arts du Livre et de la Reliure (ma foi bis). 1m976 avait tout du roman foireux mais… pas du tout : ce livre de 200 pages et quelques se dévore avec passion, s’écoute aussi (un peu) et affiche un niveau de fantaisie qu’on avait pas croisé depuis la mort de feu Kurt Vonnegut Jr (c’était en 2007) et la retraite du non moins génial Jim Dodge.

Gérald Wittock évolue (ne nous enflammons pas) un cran en dessous de ces deux-là (il faut des décennies de travail pour domestiquer et organiser une imagination débridée) mais nous sert avec cette aventure loufoque et surréaliste de Teddy Murrey, jeune blanc à demi handicapé qui s’aventure dans le monde après la mort soudaine de sa mère avec laquelle il vivait cloîtré depuis sa naissance, une odyssée formidable, pleine de couleurs (pop donc), d’énergie et de trouvailles. Teddy, qui rappelle les héros naïfs des romans de science-fiction des années 50, courageux, sans doute séduisant, mais aussi totalement imbécile, prend l’ascenseur et en descendra à six ou sept reprises pour être projeté (sans logique apparente) dans des univers divergents et opprimants, futuristes et, pour la plupart, qui en feront une victime traquée ou un révolutionnaire malgré lui. Il rencontre une nana dont il s’amourache 1f675 (dans cette séquence, les humains prennent pour nom leur taille précédée d’un F pour les femmes, d’un M pour les hommes, d’où le titre du bouquin) et il croisera à plusieurs reprises dans le roman sous des formes/visages différents. Teddy s’enfuit, est poursuivi/interrogé par la Police, rencontre le président de la République, fait l’amour, participe ensuite à une version télévisée du jeu The Running Man, chasse à l’homme médiatique inventée en son temps par Stephen King et qui avait donné un chouette film avec Paul Michael Glaser en 1987, et on en passe.

On ne va pas reprendre les péripéties du livre une à une mais celles-ci s’enchaînent à un rythme effréné et qui ne lâche jamais son emprise sur nous. Le style de Wittock est allègre, assez soigné et si la structure de l’ouvrage est lâche, incohérente et finalement plus foutraque qu’il ne le faudrait, le traitement ne nuit jamais à la lecture et à l’efficacité d’ensemble. 1m976 fait forte impression et déroule son programme sans se retourner ni se poser de questions existentielles sur sa crédibilité.

On finit par s’attacher aux personnages et à éprouver une vraie tendresse pour le héros malgré lui, ce qui ne fera qu’amplifier l’émotion qu’on ressentira au moment du retournement final (chut). La lecture est égayée par l’incrustation de QR Codes renvoyant vers des vidéos YouTube et clips qui forment une playlist aussi inégale et surprenante que le livre lui-même et qu’on retrouve en fin d’ouvrage. L’irruption de ces vignettes dans le corps de texte agit comme une cerise hallucinogène sur un cake aux champignons et achève d’ouvrir des espaces dans l’espace pour ajouter au vertige du lecteur. Comme dans tout bon roman beat, de Burroughs (Benway) à Will Self (Busner/Mukhti), le mot de la fin appartient à un docteur (Koschnick) qui nous livre les clés du récit. Gérald Wittock retombe sur ses pattes et nous pas tout à fait, mais la science est sauve à défaut d’être saine.

1m976 est un roman surprenant qui, à l’image de sa playlist, passe d’Abba au Doors, en passant par les Beach Boys et Elton John. La folie n’a jamais été un obstacle à la raison.