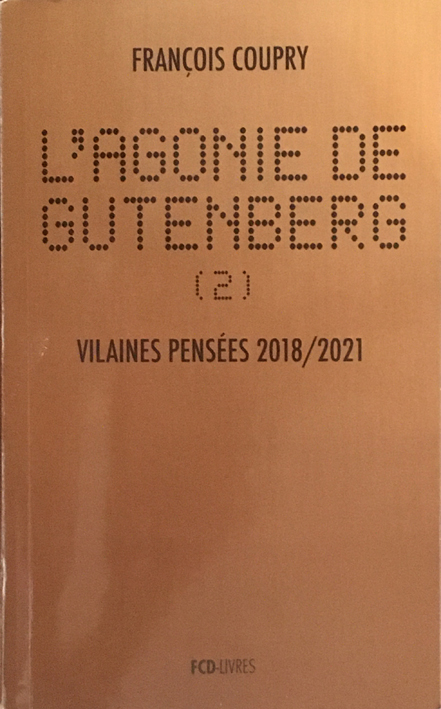

François Coupry, L’agonie de Gutenberg 2

Voici la suite de L’agonie de Gutenberg 1 – Vilaines pensées 2013/2017, chroniquées en 2018 sur ce blog,et que tout le monde attendait (bien-sûr) avec impatience (si ! si !). Nous sommes dans la suite, donc rien n’a changé que je que je disais il y a trois ans (même si les ânes peuvent changer d’avis aussi). Un blog ne fait pas un livre, ce qui s’écrit au jour le jour est distrayant, ce qui se lit en continu ennuie. La dispersion est d’actualité, pas d’éternité. De plus, « un livre » est antiécologique lorsqu’il n’apporte aucune valeur ajoutée.

L’auteur le reconnaît dès la p.92, dans une « vilaine pensée » du 3 avril 2019 : « Il faut se rendre à l’évidence, de moins en moins de gens aiment lire, de nos jours. Surtout parmi les ignares et les jeunes, mais pas seulement. En revanche, on écrit de plus en plus, notre siècle du twitter et du texto sera épistolaire. Il y a davantage d’auteurs que de lecteurs, ce qui signifie que l’on ne communique plus, que l’on crée pour soi-même à tire-larigot ». Comme c’est bien vu ! Dès lors, pourquoi rajouter un écrit de plus à l’écrit qui prolifère ?

Reste qu’à petite dose, lire Coupry peut être plaisant tant ses personnages sont loufoques et ses contes (im)moraux. Ce qui fait (devrait faire) réfléchir. Mais si l’on peut penser à petite dose, une dose massive tue l’effort. Un conte par jour suffit à sa peine. Le lecteur assidu (il en existe sans aucun doute) retrouvera le vieux Piano dont les notes s’évadent de plus en plus, son petit-fils ado Clavecin qui crécellise en ludion de BD, déguisé en toutes les formes (tiens, c’était la définition du Malin aux temps médiévaux…), sans compter FC lui-même et quelques animaux comme l’aigle Xi, l’âne von Picotin et le chien Tengo san (outre quelques extraterrestres aux noms indicibles et imprononçables). L’ado, l’avenir du monde qui vient, est particulièrement réussi dans son inanité de mode : p.133. Un vécu de l’auteur à l’âge d’être grand-père ?

Avec cela, gambadez dans l’actualité déjà oubliée et sortez du chapeau des paradoxes. Plus quelques remarques judicieuses souvent bien trempées sur « l’air du temps », chanté par le piano plan-plan ou le clavecin angoissé et grinçant. « Beaucoup de citoyens de la Franchimancie s’étaient réfugiés dans les époques passées, par peur des énormités de la modernité », dit l’auteur des réactionnaires qui tournent en gilets jeunes contre « les patrons forcément méchants » p.32. Pourtant, un jardin doit être sans cesse entretenu car tout pousse, les feuilles tombent, il faut tailler, « il faut recommencer, la nature est épouvantable » p.48. Mais ce n’est pas grave, la pente est inéluctable, « l’abêtissement global des individus, la confusion entre publicités souriantes et aguichants programmes politiques, engendreront des dictatures qui feront le ménage, coups de balai facilités par le désespoir commun de constater que les objets quotidiens se détraquent, tout devenant du toc sans consistance » p.136.

Rendez-vous au prochain numéro pour le suicide final ?

François Coupry, L’agonie de Gutenberg 2 – Vilaines pensées 2018/2021, FCD Livres 2021, 223 pages, 23.00€

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

La Baule Plus propose un grand entretien avec Christian Mégrelis

La Baule Plus propose un grand entretien avec Christian Mégrelis

Journaliste, éditeur de presse, passionné de voyage – il a fondé les Éditions Grands Voyageurs – Alexandre Arditti est également romancier. Depuis 2008, il dirige aussi le magazine Voyages et Hôtels de Rêve. La Conversation est son premier roman, paru aux éditions Les Presses Littéraires en Mai dernier.

Journaliste, éditeur de presse, passionné de voyage – il a fondé les Éditions Grands Voyageurs – Alexandre Arditti est également romancier. Depuis 2008, il dirige aussi le magazine Voyages et Hôtels de Rêve. La Conversation est son premier roman, paru aux éditions Les Presses Littéraires en Mai dernier. François COUPRY

François COUPRY