Didier Guillot dans « Le choix de l’été » sur Radio Notre Dame, une émission de Marie-Ange de Montesquieu

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Didier Guillot dans « Le choix de l’été » sur Radio Notre Dame, une émission de Marie-Ange de Montesquieu

Les souvenirs en… marche

Les souvenirs en… marcheJ’ai appris à rêver sur les pas de Stevenson est un court texte en forme d’hymne à l’errance personnelle qui donne le temps de lâcher prise. C’est le récit d’une envie de reprendre la route. Une simple marche de randonneur pour réchauffer les muscles. Chercher sur une carte un vague tracé libéré des turbulences du monde et confronter sa carcasse d’adulte au souffle de l’enfance. Ce sera le chemin de Stevenson que choisit Didier Guillot pour larguer les amarres. « Chemin de grande randonnée prenant sa source dans le département de la Haute-Loire, gambadant sur les terres de Lozère pour s’essouffler dans le Gard. »

Une histoire bien connue des amateurs de littérature. À la suite d’un chagrin amoureux avec Fanny Osbourne, l’écrivain voyageur éprouve le besoin de s’isoler et il commence alors un long périple dans le sud de la France accompagné de Modestine, une ânesse. Il en tirera en 1878 un livre touchant devenu célèbre : Voyage avec un âne dans les Cévennes.

Et si, pour Didier Guillot, cette errance n’était pourtant qu’un prétexte pour faire revivre un frère disparu, ce frère qui lui avait appris à rêver et à sentir le parfum de la rivière ? Au fur et à mesure d’un récit court et nerveux, on sent qu’il faut aller vers pareille explication de texte sans pour autant négliger cette célébration d’une randonnée littéraire où parfois passent les ombres d’un Pablo Neruda d’un Alain Bashung et Bertrand Belin

Interview. Didier Guillot : « Je travaille les mots comme j’ai su travailler le métal »

Interview. Didier Guillot : « Je travaille les mots comme j’ai su travailler le métal »

Didier Guillot publie J’ai appris à rêver – sur les pas de Stevenson aux Editions de la Trace. Ancien ouvrier devenu juriste, l’auteur se déclare amoureux des mots. Son texte en est la preuve, et nous invite à nous jeter avec lui « dans l’immensité et la vulnérabilité » d’une nature devenue le décor et le remède d’une solitude désirée, recherchée et finalement retrouvée comme une baume sur ses souvenirs. Le chemin de Stevenson qu’il emprunte à son tour passe par la Haute-Loire et le Gard. Mais s’agit-il juste d’une traversée, ou, sinon, que cherche-t-il si ce n’est le souvenir douloureux d’un frère disparu, la solitude et la beauté des lieux. « Le temps de la marche ouvre grand les yeux à la beauté du monde », nous confie-t-il. Suivons-le et essayons de goûter à ce prodigieux spectacle.

Didier Guillot publie J’ai appris à rêver – sur les pas de Stevenson aux Editions de la Trace. Ancien ouvrier devenu juriste, l’auteur se déclare amoureux des mots. Son texte en est la preuve, et nous invite à nous jeter avec lui « dans l’immensité et la vulnérabilité » d’une nature devenue le décor et le remède d’une solitude désirée, recherchée et finalement retrouvée comme une baume sur ses souvenirs. Le chemin de Stevenson qu’il emprunte à son tour passe par la Haute-Loire et le Gard. Mais s’agit-il juste d’une traversée, ou, sinon, que cherche-t-il si ce n’est le souvenir douloureux d’un frère disparu, la solitude et la beauté des lieux. « Le temps de la marche ouvre grand les yeux à la beauté du monde », nous confie-t-il. Suivons-le et essayons de goûter à ce prodigieux spectacle.

« L’idée première fut de partir à pied de chez moi comme on part faire des courses » – écrivez-vous tout au début de votre livre. Loin d’être une insouciance ou une impréparation, ce sentiment est pourtant le premier essor de votre aventure. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?

Que le voyage s’impose aux premiers pas. Fermer la porte. Habituel et simple. Et se lancer à l’aventure. Dénicher les proches trouées, les voies délaissées et marcher parmi les ronces et les orties. L’état d’esprit remplaçant l’agence de voyage.

L’idée me tenta mais la nature m’impose l’impatience d’un animal infatigable à qui j’avais promis une débauche d’énergie dans un lieu à l’horizon inconnu.

Et ce fut le chemin de Stevenson et son imaginaire implacable à portée de train. Lyle au trésor sur les terres lozériennes. La concurrence n’eut rien de mieux à proposer.

Mais je conserve à l’esprit l’idée d’onduler entre champs et jardins à quelques encablures de mon domicile. Et tout simplement revisiter les longues journées et réapprendre les bruits dans l’obscurité.

Un autre voyage.

Quelques pages plus loin, vous parlez des vertus de la marche : « Profiter des vertus du chemin ». Cette affirmation rappelle la fameuse devise du pèlerin d’Antonio Machado tirée du Campos de Castilla: « Caminante! No hay camino, se hace camino al andar ». Est-il vrai que le chemin n’existe pas en lui-même, qu’il ne se construit qu’en marchant ? Sinon, comment comprendre le sentiment qui vous a poussé vers ce voyage ?

A chacun son chemin. Le marcheur qui me précède et le marcheur qui me suit n’ont pas ma sensibilité et je n’ai pas la leur. Mon chemin est peuplé d’insectes que je m’efforce de ne pas écraser, de pierres en colère, de roches aux courbes humaines, de chants d’oiseaux, d’odeurs de fond de vallée.

Souvent il m’arrive de me perdre, d’oublier le nom des hameaux traversés et d’ignorer les distances à parcourir. Je retiens la profondeur des rides d’un visage magnifique, la murmuration des étourneaux au-dessus de bosquets, l’euphorie soudaine, une simple couleur. II y a quelque chose à voir ici avec l’hypnose.

Il m’arrive de fouler la terre avec un ami. Nous avons le même pas et des goûts approchants. Le chemin n’est plus le même. Il rougeoie aux blagues potaches, s’enflamme aux résultats sportifs et au son d’un riff de guitare. Ce chemin-là s’anime dans le rire. Il est moins poétique mais tout aussi agréable.

Revenons, si vous le permettez, la phrase citée en introduction sur la beauté du monde. Pour prolonger cette idée, vous vous interrogez : « N’ai-je pas devant moi la profondeur d’un ailleurs fascinant ? », et vous répondez par ce syntagme : « Celui des poètes ». Sommes-nous devant les deux grandes motivations – il y en a sans doute d’autres – de votre aventure et de l’écriture de votre livre : contempler et dire cette beauté ? Et apprendre à rêver, sans doute, comme le titre de votre livre nous confie ?

Je ne parle pas des poètes à temps partiel mais de ces rares êtres voyant sous le miroir des eaux. À la manière du chaman, vigie du monde humain et non humain traduisant aux uns les murmures inaudibles des autres.

J’oserai le parallèle avec le poète qui nous ouvre en grand les portes de l’invisible. Comment expliquer qu’une phrase chétive coincée dans un livre poussiéreux marque autant nos chairs. Nous avons tant appris et tant oublié mais il y a cet inoubliable lambeau de texte à la beauté absolue.

Bien sûr, je serais dans l’incapacité de délivrer le torse fier l’intégralité du « bateau ivre ». Mais la simple amorce « Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les haleurs » m’ouvre l’infini.

Dans sa guérite aux rives du désert, Saint-Exupéry évoquait l’existence d’un monde sensible en admirant l’immense Sahara avaler les dernières lueurs chaudes du soir.

Moi le cartésien, le travailleur manuel, le juriste, je veux toucher de ma paume ce monde sensible. Parfois, il me semble l’avoir approché. Devant les ailes percées de soleil des éphémères accrochés aux herbes des marais. Il n’y a plus d’insectes mais l’arc électrique du soudeur, un ciel de nuit d’orage. À cet instant précis, je n’étais plus sur le chemin de Stevenson mais dans la porosité du monde.

Mais combien de kilomètres parcourus, combien d’efforts pour y arriver !

Est-il vrai que la première victoire que le voyage enseigne au marcheur est la lenteur ? « La marche étire tellement les minutes que de la place se libère. De la place pour les rêves, pour l’inutilité des choses, pour oublier les colères ». Elle a sans doute toute son importance en contraste avec le monde actuel qui tourne à la vitesse grand V.

J’aimerais vous répondre par l’affirmative. À force d’expérience, j’ai fait l’amer constat que je marche moins vite que ne roule ma voiture. II me faut assumer la faiblesse du pauvre bipède aux muscles inefficaces. Ici, peut-on parler de lenteur.

Pour ce qui est de l’esprit, l’affaire se corse. J’ai le sentiment de porter en moi un maelstrom que seule une forte concentration ou une fatigue extrême permet de tempérer. Les premiers jours de marche sont du magma en fusion.

Nombre de lignes de crête dépassées et d’émerveillements successifs sont nécessaires pour que se dérègle l’horloge. Mais la persévérance paie, au fil des heures la lenteur s’impose. Le contact de la semelle sur le sol devient plus délicat et l’esprit se calme à regarder les nuages. Les heures s’étirent aidées par la fin du jour et les premières douleurs.

Rajoutons à ce sentiment d’inaction votre besoin de solitude. Permettez-moi de retenir deux des hypostases que vous accorder à ce état. Le premier est illustré par cette phrase : « Que je veux être seul pour sonder l’épaisseur de ma vie intérieure ». Qu’entendez-vous par cette affirmation ?

Nous pouvons passer une vie à nous amouracher de la norme. À fourchées pleines, ensevelir notre singularité sous des tonnes de gravats. La norme est un confort avec son art consommé du camouflage enseigné dans les écoles de la république. Qu’aucune tête ne dépasse du rang.

Et il y a ce jour de lassitude où une voix plus gaillarde gronde qu’il existe le territoire dont tu as toujours rêvé. Juste là, au-delà de la colline. Auras-tu le courage de lancer ta carcasse à l’assaut de ses rampes ?

II le faut et quoi de mieux que la solitude pour aller au creux des choses. Le groupe engendre l’inutile et se suffit de l’écume. Une seule paire de chaussures pour éviter les interférences. Une seule paire de chaussures pour divan.

Et toute mon attention à convoquer pour ressortir des profondeurs le merveilleux de l’enfance. Mon cerveau immature avait de grandes ambitions : Des forêts profondes, humides , inexplorées. Des animaux vigoureux et magnifiques, des déserts à oasis. Un ailleurs magnifique ou l’idée du paradis. Mais le mien n’avait rien de perdu. Il tenait entre Îles des Galapagos et la Terre Adélie, entre hautes herbes charentaises et l’ocre du Namib. L’esprit au voyage et à la découverte. J’ai finalement si peu changé.

Le second est résumé par ces mots : « Je fatigue assez vite en société. La multitude me lasse et, dans les lieux agités, mon esprit recherche un territoire favorable.» D’où vient ce sentiment d’isolement, d’agoraphobie presque ?

L’ennui m’est inconnu. Mes mains frétillent à l’idée d’être occupées et mon comportement se rapproche de celui de l’idiot du village pour m’extasier devant le premier nuage biscornu.

L’absence de compagnie de m’est pas insoutenable.

Néanmoins, je n’ai pas les gênes de l’ermite. Je suis de ces êtres sociaux faits pour se rencontrer. Il est plaisant de détailler un nouveau visage, d’écouter la parole d’un inconnu. D’autres rivages à entrevoir. Mais tous les paysages ne se valent pas et le hasard, parfois d’une humeur de chien, joue aux mauvaises blagues.

Soufflent alors les vents contraires avec son trop plein de bruits inutiles. À ces instant précis, je regrette de m’être éloigné de mon nuage biscornu. Et à défaut de proches irréprochables sous la main, je me réfugie dans le son ourlé d’un accord de Bashung ou sur le pont surchauffé du boutre d’Henry de Montfreid. Une simple bouée de sauvetage pour passer le coup de vent. Et pour compléter la métaphore météorologique, j’ajouterais que malgré les assauts du vent de terre, le temps calme n’est jamais très loin.

Malgré cette indicible lassitude, je me qualifierais d’homme joyeux rattrapé par des aigreurs d’estomac.

Et pourtant, vous n’êtes jamais seul, mais entouré de vos poètes et chanteurs préférés. Qui sont-ils et pourquoi vous accompagnent-ils ?

Ils sont abondamment cités dans mon livre. Mon écrivain parle de chaussures aux semelles épaisses, de grands espaces, de forêts, d’océans, de beauté du monde, de territoires isolés, de route et de cabane pour dormir. Mon chanteur a le goût des accords mineurs et des textes travaillés. Tous deux travaillent une certaine forme de pudeur.

Ils sont avec moi comme le serait un compagnon de bistro ou l’ami complice. Ils sont admirables et me sont indispensables. Ils m‘accompagnent pour ces simples raisons.

Et puis il y a une blessure qui s’installe au fil de votre périple et des pages de votre livre : c’est l’évocation du frère disparu, à jamais absent. Défilent ainsi des souvenirs d’une enfance heureuse – la vôtre – et d’un destin « englué dans sa mauvaise vie » – le sien. Que diriez-vous pour crayonner son portrait ?

Il y a si longtemps et plus personne pour me parler de lui. Je me souviens d’un athlète aux cheveux clairs et à l’infinie douceur. Fragile et violent. Doué pour une certaine forme d’oxymore. Il était un chef indien accompagné d’épais tourments et d’amis innombrables

Avait-il une mauvaise vie ou une existence inadaptée à la nôtre ? Était-il malade ou pire, simplement malheureux ?

Je ne sais pas et ne veux pas le savoir.

Pour un jeune garçon, il fut tout simplement un frère inestimable.

Nous ne pouvons pas clore cette discussion sans évoquer les nombreuses occurrences qui font preuve de manière magistrale de votre style. Deux exemples suffiront en laissant aux lecteurs d’en découvrir d’autres dans les belles pages de votre ouvrage. Dans la vallée de l’Allier, la commune de Pradelle « ressemble à une belle endormie que le vent taquine en soulevant ses rugueux draps de lin ». Ou cette petite route qui « secouée par le roulis du temps et le chant du coucou […] se repose dans l’ombre des sous-bois ». Il y a chez vous plus qu’un plaisir des mots, il y a une fascination du langage. Seriez-vous d’accord avec ce constat concernant votre écriture ?

Je suis heureux que vous fassiez référence à la petite route. Ce texte, modeste dans sa taille, fut écrit d’une seule respiration. Comme l’évidence dévoilée de mon attirance pour la forme poétique. De mon livre, c’est peut-être le paragraphe dont je suis le plus fier.

Oui, je suis fasciné par les mots et leurs incroyables pouvoirs. Les mots simples d’Hemingway soutenant le vieil homme dans l’effort ou les mots plus récents de Bertrand Belin pour montrer que la mort n’y est pour rien dans cette affaire.

Je travaille les mots comme j’ai su travailler le métal. Avec patience et touches légères. N’ayant aucune formation littéraire, mon écriture se débrouille comme elle peut. Elle cherche le cambouis de l’atelier et les mots rigoureux rangés sur la lourde étagère du bureau.

Néanmoins, je m’impose certaines règles : Une obligatoire musicalité. Tous les mots ne sont pas faits pour vivre ensemble. L’oreille se charge du tri jusqu’à obtenir une matière souple, facile à écouter. Et la détestation des phrases vides de sens. Chacune d’elles doit apporter de la chaleur au texte.

II me fut important de débarrasser le texte du gras qui aurait pu le rendre orgueilleux par son épaisseur. La poésie a cette exigence.

Propos recueillis par Dan Burcea

Photo de l’auteur : © JPBouron

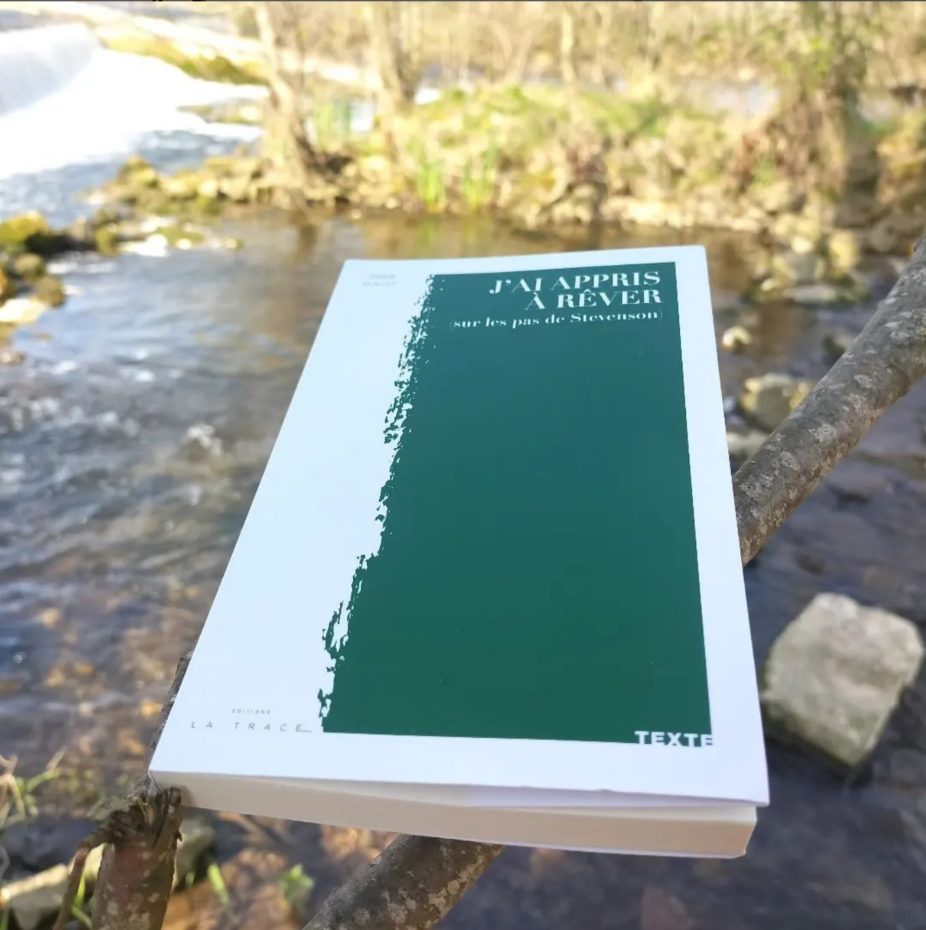

Didier Guillot, J’ai appris à rêver – sur les pas de Stevenson, Éditions de la Trace, 2022, 175 pages.

Chacun a lu dans son enfance L’île au trésor de Robert-Louis Stevenson, ou en a vu l’un des films. Les randonneurs ont sans doute lu Voyage avec un âne dans les Cévennes, du même auteur. Il fait régulièrement des émules, et Didier Guillot est parti sur ses chemins. Oh, il parle peu de Stevenson, juste au détour d’une phrase, l’écrivain écossais est juste une marque, un itinéraire proposé, pas même un guide de vie sauvage ou simplement naturelle.

L’auteur, la cinquantaine, ouvrier devenu juriste à force de cours du soir pour s’en sortir, sortir de soi et de ses brisures d’enfance, a voulu prendre un bol d’air, faire une pause, retrouver une nostalgie : celle de son grand frère Daniel, mort à 23 ans volontairement parce qu’inadapté à l’existence, probablement bipolaire. Didier nous raconte, au fil du chemin, le bonheur d’être grand frère, le seul bonheur du sien. Lui, le petit, se sentait aimé, admiré, protégé, élevé. Dans de belles pages il dit avec pudeur ces moments que la marche lui remémore, la promenade dans les chemins avec l’aîné, la pêche à la rivière, les jeux d’eau, les insectes sur la peau, et toujours ce sentiment d’être là parce qu’un autre qui vous aime est à côté. Il lui a appris à rêver puis, à 13 ans, l’a laissé.

Pour le reste, quelques anecdotes sur les bobos des cuisses et des pieds, la soif et la fatigue, les gîtes et les bistros, les vieux de rencontre ou l’Anglais alcoolo, l’ex-routarde pieds nus qui accumule les plats de terroir par bonheur de donner à manger, la randonneuse qui se targue de ne voyager qu’avec deux slips, le jeune homme généreux de sa bouteille d’eau mais qui canne dans les montées. Un zeste d’humour, beaucoup d’empathie pour les arbres, les roches, la forêt.

Des phrases ciselées avec l’amour du travail bien fait, les mots ajustés en marqueterie, peu d’épanchements et de lyrisme mais les sauts et gambades d’un esprit au fil d’un chemin. Juste un pas de côté.

Didier Guillot, J’ai appris à rêver… sur les pas de Stevenson, 2021, éditions La Trace, 173 pages, €16.00

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Article dans Village magazine

Didier Guillot le dit en rigolant « Je suis sans doute le seul juriste ajusteur monteur de France ! ». L’ancien ouvrier de la DCN à Ruelle, devenu juriste à Rouillac, pourrait ajouter écrivain, lui qui vient de sortir son premier livre, J’ai appris à rêver (Sur les pas de Stevenson), aux Editions La Trace, objet d’une rencontre dédicace ce mardi 15 mars à la médiathèque de Rouillac. Le récit d’un « marcheur rouillé » à la recherche « du grand spectacle dans les plus brefs délais » qui s’engage sur le chemin de Stevenson, ce sentier de grande randonnée des Cévennes popularisé par l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson au XIXème siècle, que Didier Guillot a parcouru il y a une dizaine d’années.

Didier Guillot le dit en rigolant « Je suis sans doute le seul juriste ajusteur monteur de France ! ». L’ancien ouvrier de la DCN à Ruelle, devenu juriste à Rouillac, pourrait ajouter écrivain, lui qui vient de sortir son premier livre, J’ai appris à rêver (Sur les pas de Stevenson), aux Editions La Trace, objet d’une rencontre dédicace ce mardi 15 mars à la médiathèque de Rouillac. Le récit d’un « marcheur rouillé » à la recherche « du grand spectacle dans les plus brefs délais » qui s’engage sur le chemin de Stevenson, ce sentier de grande randonnée des Cévennes popularisé par l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson au XIXème siècle, que Didier Guillot a parcouru il y a une dizaine d’années. Tout d’abord, le chant des oiseaux et le bruissement des insectes, la voix de Pierre Bellemare et les premiers livres, les trésors de l’enfance: L’enfant et la rivière d’Henri Bosco, Raboliot de Maurice Genevoix, Jules Verne et son univers fantastique, Henri de Montfreid et ses mers turquoises, Jack London et l’aventure lointaine, Marcel Pagnol et l’aventure à un jet de pierre. Des bruits, des odeurs, des couleurs pour me pousser hors de la maison.

Tout d’abord, le chant des oiseaux et le bruissement des insectes, la voix de Pierre Bellemare et les premiers livres, les trésors de l’enfance: L’enfant et la rivière d’Henri Bosco, Raboliot de Maurice Genevoix, Jules Verne et son univers fantastique, Henri de Montfreid et ses mers turquoises, Jack London et l’aventure lointaine, Marcel Pagnol et l’aventure à un jet de pierre. Des bruits, des odeurs, des couleurs pour me pousser hors de la maison.

Et surtout, mon frère, mon grand-frère, toujours à mes côtés, fabuleux compagnon d’aventure: Courir à travers les champs, fuir les taurillons énervés, explorer le lit d’une rivière asséchée, débusquer les vipères-aspics, pêcher l’anguille dans l’obscurité des nuits électriques de fin juillet.

Et cette odeur de menthe sauvage, de fleurs de sureau et de giroflée !

Mon frère, mon grand-frère, dans une mare de sang : Son teint blafard comme la mort, l’incompréhension, de vagues explications sur ses tourments, la douleur immense, le sentiment d’abandon puis, le silence.

A la campagne, un suicide, ce n’est pas convenable. Les gens biens ne s’abaissent pas à de telles pratiques. Je suis devenu le frère du suicidé. A 13 ans, il faut serrer les dents, ne plus en parler et surtout ne pas s’effondrer. Mon héros a disparu. Je dois me débrouiller seul. Après le désastre, les grandes vacances toutes proches m’offrent le moyen de courir après le vent.

A 13 ans, je suis un aventurier et je suis fort. Tous les jours je marche seul dans la forêt, les taillis, les prés, à travers champs, remonte les cours d’eau, escalade les rochers, grimpe aux arbres. La douleur s’estompe à mesure que j’avance, que les jambes s’alourdissent.

Le soir, je n’ai plus la force de penser, de lire. J’écourte les dîners. Trop de silence, au malheur de la famille, je préfère le mien.

La rentrée et le cours des choses. Le sourire est un peu plus figé mais la tristesse ne doit pas poisser mes vêtements. Surtout ne pas gêner les autres avec mes histoires. Alors, je fais comme si de rien était. Le coeur broyé et le visage impassible. Des mois à être dépossédé de mon corps mais le malheur ne tient pas sur les bons tempéraments alors, un beau matin, je décide de redevenir heureux. Le désarroi, les boyaux serrés, l’incompréhension, la colère, tout ce petit monde se retrouve enfermé dans un sac étanche au fonds du garage. Subsiste une petite bulle de mélancolie que je conserve précieusement.

Je soupçonne la musique d’avoir aidé à la manœuvre. D’abord celle qui fait aimer les filles. Un garçon mélancolique connaît toujours un franc succès. Ensuite, le rock de garage, le punk, toutes les douceurs du moment partagées avec les amis. Puis, comme un miracle, Thiéfaine et Manset que je conserve égoïstement sous ma chemise. Ils deviennent mes frères, ils courent à mes côtés, m’invitent dans des mondes lointains. Bashung, évidemment. Je marche à nouveau, léger.

Et les bouquins : Moriarty et Geoffrey Firmin. Kerouac et Malcom Lowry. Une véritable fusion ces deux bouquins. Beaudelaire découvert grâce à Léo Ferré : Les exhalaisons de sa charogne infâme. La poésie à l’état de décomposition. Je suis happée par ce monde merveilleux.

Beaucoup de livres lus depuis se sont consumés au contact de ce brasier.

Je continue la marche dans les bois, dans les prés, je lis avec frénésie et l’école m’ennuie. Mes jambes ont te1lement d’ailleurs à me faire découvrir. Je pense ne pas être fait pour ces quatre murs.

Mais le givre d’une matinée de septembre vous pousse sur un chemin débarrassé de plantes sauvages, usé du pas des ouvriers.

L’âge de travailler et l’usine ! Le grognement des machines et le chant de la lime mordant le métal. Le sentiment de désastre, de ne pas avoir fait ce qu’il fallait. Mais contre toute attente, pas de contremaîtres sadiques, mais des rires, beaucoup de rires, de ceux qui vous font oublier le goût du fiel. Des amis qui voient bien que je ne suis pas fait pour le travail manuel. Trop cérébral disent-ils ! Mais je m’accroche et fais de mon mieux. Je ne veux pas les décevoir. Ils m’aiment, je les aime. Ils sont de l’âge de mon frère.

Le peu d’argent gagné est dépensé en excès. Je n’ai le temps d’être sérieux. Je courre aux côtés de mes nouveaux compagnons. Ils sont fabuleux. Je courre tellement que seule la musique me suit. Plus de livres, pas le temps. Il faut vivre pour laisser le sac bien étanche au fonds du garage. Je ne m’accorde que le droit de vivre. Je suis bien. Je marche. Mon territoire s’agrandit. Je traverse l’Europe. Les murs de l’usine ne sont pas si hauts que çà !

Mais voilà, toujours ce fichu désir de singularité, de me confronter à un autre monde. Je me plonge à nouveau dans les livres mais ceux-ci ont le goût du labeur. L’usine et la fac de droit dans la même musette avec toujours l’idée de dépassement. Je travaille ma schizophrénie. Et me voilà projeté entre de nouveaux murs à la peinture bien propre à conseiller des gens sérieux que je ne connais pas. Moins de rires, de spontanéité, j’en regretterais presque le grognement des machines et le chant de la lime mordant le métal.

Enfin revenu aux heures calmes, la lecture reprend. Mes choix se radicalisent : Jim Harrisson et ses forêts du Michigan, Luis Sépulvéda et son amazonie, Walt Whitman et ses champs cotonniers d’ Alabama et Texas, Frison-Roche et sa lumière de l’arctique, Le Clezio et son chercheur d’or, Jean Hegland et son admirable roman« Dans la forêt». Pour ouvrir un livre, le minimum imposé à l’auteur est de m’offrir une cabane, un castor et un tourbillon d’air pur. Un lexique des grands espaces.

La musique : Toujours Thiéfaine, Manset, Higelin, Bashung et quelques éclairs déchirant la nuit comme Bertrand Belin.

A la lecture et à la musique, s’agrège une envie irrésistible d’écrire. En même temps que j’écoute les gens, ma main a 13 ans et griffonne des mots incompréhensibles. Il y est question de chemins, d’animaux terrifiants, de volcan, d’azur, de jolis mots bercés de musique, de bars enfumés, d’espace, de paysages grandioses, de nature, d’océans déchaînés, de tribus sauvages, de courses à travers les champs.

Les phrases s’organisent, prennent place sur de belles pages blanches. Les tiroirs se remplissent de ces écrits à la qualité inégale, débordent. Mais la poussière a un sale goût. Rousseau et Thoreau me soufflent que les mots sont bien plus beaux lorsqu’ils naissent en p1ein air alors, je reprends la marche, seul pour bien profiter de la présence des fantômes. Le chemin de Stevenson, les chemins Cathare, le chemin de Saint-Guilhem, le tour du Larzac puis, l’aventure en bande organisée. La Laponie avec des amis par – 35°C, l’obscurité, le plus beau ciel du monde, les aurores boréales et les cabanes de trappeur. Je marche et j’écris.

Cet ouvrage est né de toutes ces turbulences et de la nécessité de ralentir le cours des choses. Je n’ai rien trouvé de mieux que la marche, la musique et l’écriture pour enraciner ma présence sur la croûte terrestre, pour lui donner de l’épaisseur.

Ce soir, je vais m’asseoir au bord du ruisseau. A mes côtés prendra place mon frère, mon grand-frère. Pour me faire plaisir, il aura conservé sa longue mèche blonde lui mangeant le visage. Il aura pris un peu de poids, c’est normal à son âge. Il s’enquerra de ma santé comme il l’a toujours fait et je lui lirai ces quelques mots griffonnés sur un bout de papier.

Alors, je lui dirai : Dis, tu te souviens de cette odeur de menthe sauvage, de fleurs de sureau et de giroflée ?

Il aura les larmes aux yeux et m’embrassera.

Critique de Eylyne Léraut :

Critique de Eylyne Léraut :

Émouvant, initiatique, « J’ai appris à rêver» est un phénomène éditorial.

Un futur classique dès l’aube née.

« Sur les pas de Stevenson» essentialiste, fascinant, l’intime à fleur de peau, loin d’un récit voyageur, ici, c’est la marche qui honore la venue d’un théologal prêt à éclore.

Un homme, en l’occurrence Didier Guillot décide d’affronter 180 km à pied, s’éprouver et vaincre ses démons enfouis.

« Surtout ne pas mépriser la force du hasard car à trop vouloir maîtriser les évènements, on se prive de voyage.

« C’est seul que je partirai en cavale pour arpenter les replis de mon imaginaire.

« Je suis ce sédentaire contrarié avec des petits bouts d’ailleurs,

envahissant mon domicile.»

L’aurore en horizon, l’esprit vif et attentif, Didier Guillot, de monts en villages, de rencontres ou de solitude œuvre à sa renaissance. Le poids lourd d’un deuil, pierre dans son sac à dos, son frère décédé, le mouton noir, !’égaré, lorsque Didier n’avait que treize ans. Le périple est une prière. Les pensées, des fiançailles avec les souvenirs. Une chapelle qui dresse son armure d’ivoire, l’antre à portée de vue.

Il marche et retient dans ses mains l’image subliminale d’un frère allié, aimé à ra folie de son enfance mie de pain. Partir et affronter le regard bleu, l’invisible si émouvant encore.

Didier Guillot prend soin des hôtes de ses hasards.

« Plusieurs bières sont nécessaires pour que naisse une conversation fraternelle aux accents de vraie vie. »

« La terre digère lentement les vaincus. »

Poursuivre la marche, cailloux dans la chaussure, bientôt le lac et les eaux profondes, la pluie dévaste les horaires réguliers.

La nature écrin, Stevenson interpelle le glaneur des contre-jours. Pénétrer subrepticement un monde fantastique.

L’écriture si belle et confidente s’arrime aux cimes avides de lumière. Un sage déambule, l’électrochoc des intériorités, sons des cloches à flanc de montagne.

Écoutez :

« L’envie de solitude doit se résoudre à faire un peu de place aux autres. »

« Mon frère, dix ans plus âgé que moi, englué dans sa mauvaise

une nymphe après qui courir »

Retenir la page, bruissements d’herbe, perles de rosée sur un front pâle, le regard en visière, le plein du monde sur le cœur. Le périple est une chorale, une espérance, une vertu à soi¬ même. Quand bien même les larmes du marcheur, elles sont belles et accueillantes.

« Ce fils laissé en jachère est ici reconnu par les siens. Ici, archange messianique. Sa chapelle garnie d’estropiés cueillant dans l’air tremblant d’une nuit de mai, le brin de dignité que le jour leur refuse. »

Les mots s’envolent, myriades de beauté, voûte céleste. Ici, c’est le tremblant verbal qui est macrocosme. Didier Guillot ne met jamais le genou à terre. L’offrande au frère-roi est son émancipation en advenir.

« La peine d’un enfant n’est pas sérieuse. Les Indiens ont une mort plus belle que la nôtre. »

L’Escoutal et son nid d’aigle, la dernière pluie exutoire, l’orage s’approche. Qu’importe ! La résilience est un chemin de croix. Je confesse des torts partagés.

« J’ai appris à rêver » est un premier roman qui dépasse largement ses grands frères. Didier Guillot sait la marche intrinsèque d’une littérature de renom. D’aucuns trouveront dans ce récit la source où s’abreuver. La lumière qui perce au travers des collines. Vous avez la vie qui palpite, les nostalgies souveraines et les épreuves gagnantes. Ce livre est une merveille d’apaisement et de complétude. un havre où chaque de gré est l’épiphanie. « Les années ont usé la douleur. Aucune carte ne voit cette croisée de chemins du clocher du village. » Une rédemption, une ode au frère. magistral, salvateur, une réussite hors pair, un monument véritable et bouleversant. Publié par les majeures éditions La Trace.

Critique de JPL :

Un parcours initiatique, avec en toile de fond une quête tragique, rythmée par le déroulement des paysages et des rencontres parfois cocasses qui nous ramène à une réalité très concrète… là est toute la modernité du récit.