BFM Bourse : Partie 2 – 19/09

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

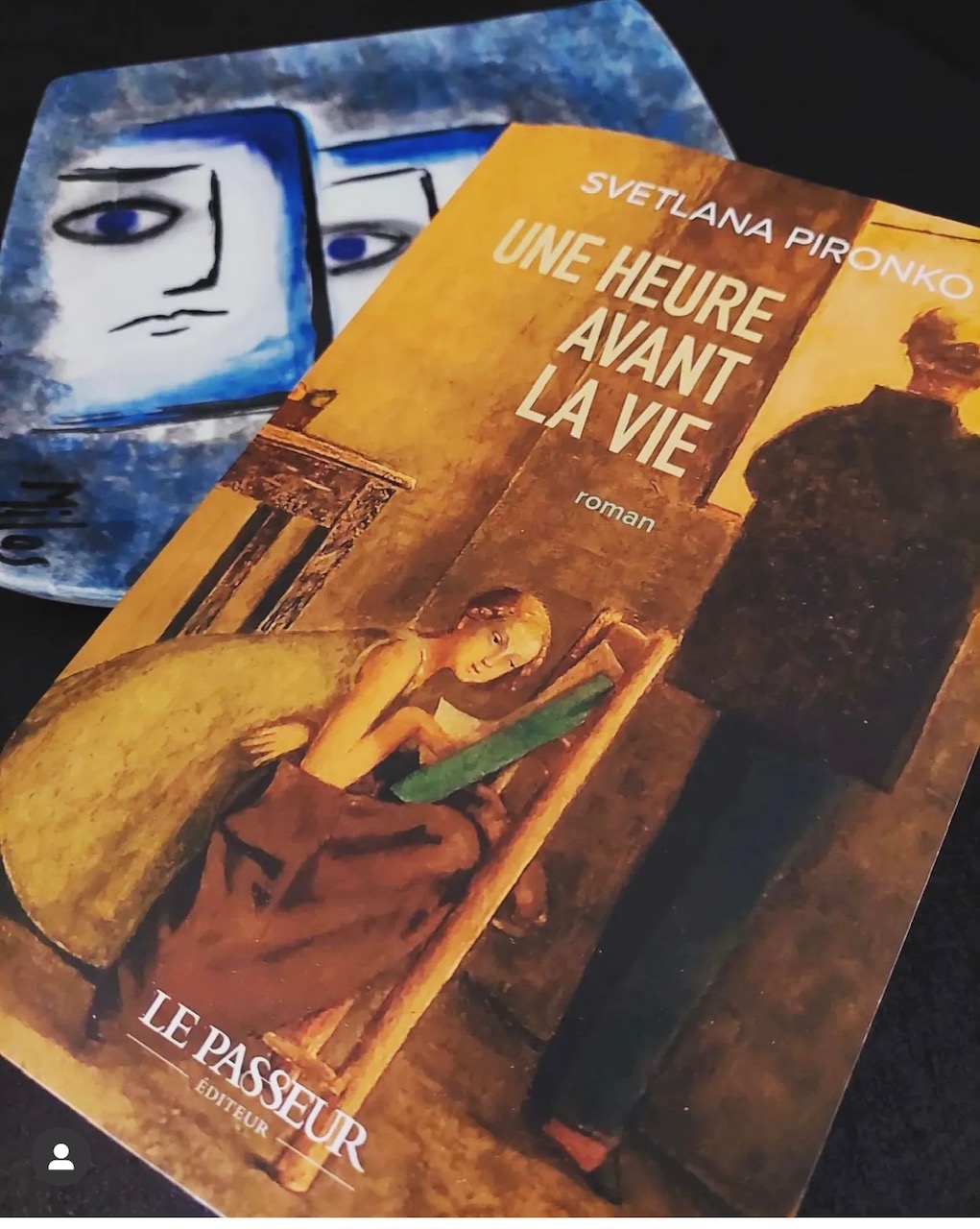

Un bel article de AttrapeLivre sur Svetlana Pironko

Christian Mégrelis ancien conseiller de Gorbatchev sur LCI le 16/09/22

Le 17 septembre :

Première partie – Les autorités ukrainiennes ont découvert plusieurs tombes dans une forêt en périphérie d’Izioum. Les soldats russes sont soupçonnés de crime de guerre. Itw de Christian Mégrelis, auteur du livre »Le naufrage de l’Union soviétique : Choses vues », paru chez Transcontinentale d’Éditions.

Deuxième partie – Les autorités ukrainiennes ont découvert plusieurs tombes dans une forêt en périphérie d’Izioum. Les soldats russes sont soupçonnés de crime de guerre. Itw de Christian Mégrelis, auteur du livre »Le naufrage de l’Union soviétique : Choses vues », paru chez Transcontinentale d’Éditions.

Troisième partie – Les autorités ukrainiennes ont découvert plusieurs tombes dans une forêt en périphérie d’Izioum. Les soldats russes sont soupçonnés de crime de guerre. Itw de Christian Mégrelis, auteur du livre »Le naufrage de l’Union soviétique : Choses vues », paru chez Transcontinentale d’Éditions.

Quatrième partie – Les autorités ukrainiennes ont découvert plusieurs tombes dans une forêt en périphérie d’Izioum. Les soldats russes sont soupçonnés de crime de guerre. Itw de Christian Mégrelis, auteur du livre »Le naufrage de l’Union soviétique : Choses vues », paru chez Transcontinentale d’Éditions.

Cinquième partie – Les autorités ukrainiennes ont découvert plusieurs tombes dans une forêt en périphérie d’Izioum. Les soldats russes sont soupçonnés de crime de guerre. Itw de Christian Mégrelis, auteur du livre »Le naufrage de l’Union soviétique : Choses vues », paru chez Transcontinentale d’Éditions.

Sixième partie – Les autorités ukrainiennes ont découvert plusieurs tombes dans une forêt en périphérie d’Izioum. Les soldats russes sont soupçonnés de crime de guerre. Itw de Christian Mégrelis, auteur du livre »Le naufrage de l’Union soviétique : Choses vues », paru chez Transcontinentale d’Éditions.

Septième partie – Les autorités ukrainiennes ont découvert plusieurs tombes dans une forêt en périphérie d’Izioum. Les soldats russes sont soupçonnés de crime de guerre. Itw de Christian Mégrelis, auteur du livre « Le naufrage de l’Union soviétique : Choses vues », paru chez Transcontinentale d’Éditions.

Trois pages jpeg :

– le flyer de l’exposition « Rencontre des couleurs » à « La Maison de Passages » à Lyon en Juin 2022.

– une photo prise lors de l’exposition « Rencontre des couleurs » en juin 2022,

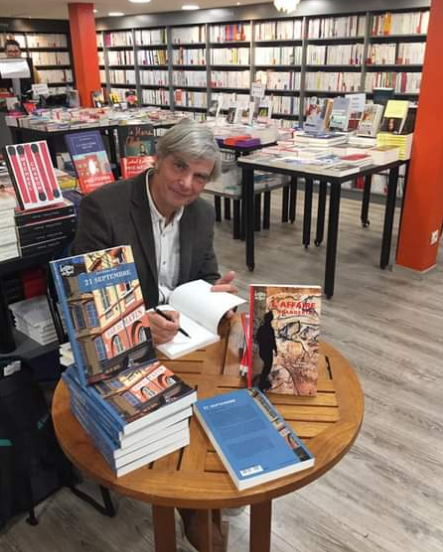

Lecture et présentation de Jean-Pierre Noté

Le 23 septembre à 17h30, à la Libraire Torcatis

Le 23 septembre à 17h30, à la Libraire Torcatis

10, rue Mailly 66 000 PERPIGNAN

Pour le livre Tantièmes, éd. Az’art Atelier

Il arriva un moment où un grain de sable survint. Le grain de sable portait un nom : sanspuss. Ce qui faisait son originalité n’était pas qu’il fût inattendu. Non. Sa particularité c’était sa provenance et, dans l’avion qui entamait sa descente vers Toulouse, alors qu’elle fixait l’horizon à l’Est dans l’espoir d’apercevoir le Caroux, Aline se souvint de Simon qui, là-bas, lui raconta un jour son cauchemar.

Quand l’intelligence artificielle produit un monde orwellien !

Tantièmes

L’auteur : Jean-Pierre Noté a travaillé 17 ans pour une entreprise aérospatiale où il a dirigé la négociation de nombreux contrats internationaux dans plusieurs pays (Etats-Unis, Russie, Inde, Pakistan, Iran, Argentine, Israël et Egypte notamment) et a acquis une large expérience en matière de satellites, de lancements, de montages financiers avec des agences de crédit export et des banques. Entre 2003 et 2010 il a occupé les fonctions de directeur financier puis de dirigeant d’un opérateur de satellite africain basé à l’île Maurice. De 2010 à 2022, à la tête de sa propre société de consultance, a aidé de nombreux gouvernements à acheter des systèmes d’observation ou de télécommunications par satellites à travers le Monde (Turquie, Indonésie, Emirats Arabes Unis, Qatar). En parallèle, Jean-Pierre Noté a enseigné les contrats internationaux et les assurances spatiales au CNAM à Paris et à Pékin, à EUROMED à Toulon et dans plusieurs universités à Paris et à Toulouse.

L’auteur : Jean-Pierre Noté a travaillé 17 ans pour une entreprise aérospatiale où il a dirigé la négociation de nombreux contrats internationaux dans plusieurs pays (Etats-Unis, Russie, Inde, Pakistan, Iran, Argentine, Israël et Egypte notamment) et a acquis une large expérience en matière de satellites, de lancements, de montages financiers avec des agences de crédit export et des banques. Entre 2003 et 2010 il a occupé les fonctions de directeur financier puis de dirigeant d’un opérateur de satellite africain basé à l’île Maurice. De 2010 à 2022, à la tête de sa propre société de consultance, a aidé de nombreux gouvernements à acheter des systèmes d’observation ou de télécommunications par satellites à travers le Monde (Turquie, Indonésie, Emirats Arabes Unis, Qatar). En parallèle, Jean-Pierre Noté a enseigné les contrats internationaux et les assurances spatiales au CNAM à Paris et à Pékin, à EUROMED à Toulon et dans plusieurs universités à Paris et à Toulouse.

Il est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, licencié en Histoire et a une maitrise de Droit.

Montagnard depuis l’enfance, il parcourt inlassablement les Pyrénées où il réside une partie de l’année, longeant les torrents avec sa canne à mouche. Dans le cadre de ses études il a, pendant quatre ans, participé à un chantier de fouilles archéologiques dans les cavernes du Volp qui a celé pour la vie une solide passion pour la Préhistoire.

Aventures professionnelles à l’étranger, montagne, pêche, histoire et préhistoire, telles sont ses sources principales d’inspiration dans l’écriture de ses romans.

Il a publié 3 livres :

– 21 septembre (2017 – éditions Empreinte) : un roman historique se déroulant sur tout le XXème siècle et se finissant par l’explosion d’AZF à Toulouse le 21 septembre 2001.

– L’Affaire Neandertal (2018 – éditions Empreinte) : un very cold case, une scène d’un meurtre vieux de 36 000 ans quand Cro Magnon et Neandertal se croisaient en Europe (préfacé par Jean Clottes (fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Clottes)

– Tantièmes, un monde sanspuss (2021 – Az’Art atelier éditions) : un thriller autour de l’intelligence artificielle où Aline, une startupeuse ambitieuse et un tycoon californien privatisent les langues. Pour arriver à son but, Aline doit mettre la main sur L’Académie Française. Elle fait face à quelques résistances…

Parution du 13ème roman de Claude RODHAIN

Parution du 13ème roman de Claude RODHAINCe roman est la suite du Destin bousculé (Laffont, 1986), récit autobiographique qui avait provoqué une tornade médiatique (Le Figaro, Le Point, L’Express, Télé 7 jours, Elle…) et des éloges flatteurs :

·  Robert LAFFONT : « (…) Durant ma vie de cinéaste et d’éditeur, j’ai rencontré des politiques en panne de publicité, des malfrats repentis, des forçats (Papillon), mais une vie comme la vôtre, jamais ! »

Robert LAFFONT : « (…) Durant ma vie de cinéaste et d’éditeur, j’ai rencontré des politiques en panne de publicité, des malfrats repentis, des forçats (Papillon), mais une vie comme la vôtre, jamais ! »

dans La Cinquième Montagne : « L’homme est né pour trahir son destin ». Si ces mots ont un sens, alors, assurément, vous êtes un grand homme. Votre ascension est un modèle de la méritocratie. »

dans La Cinquième Montagne : « L’homme est né pour trahir son destin ». Si ces mots ont un sens, alors, assurément, vous êtes un grand homme. Votre ascension est un modèle de la méritocratie. » . Patrice LECONTE : « (…)Vous m’aviez annoncé un « parcours hors du commun », et c’était peu dire. Votre vie, chaotique, aventureuse, est à peine croyable. Tant de péripéties qu’on pourrait croire purement romanesques (comme chez Émile Zola) si elles n’avaient pas été vécues. Tout cela est prenant et émouvant. (…). »

. Patrice LECONTE : « (…)Vous m’aviez annoncé un « parcours hors du commun », et c’était peu dire. Votre vie, chaotique, aventureuse, est à peine croyable. Tant de péripéties qu’on pourrait croire purement romanesques (comme chez Émile Zola) si elles n’avaient pas été vécues. Tout cela est prenant et émouvant. (…). » tourne en boucle dans sa tête : il va finir dans un caniveau comme un chat crevé et personne ne réclamera sa dépouille. Alors commence le cycle infernal des orphelinats, foyers, familles d’accueil, maisons de correction, des humiliations, punitions, sévices, ruptures, déracinements…

tourne en boucle dans sa tête : il va finir dans un caniveau comme un chat crevé et personne ne réclamera sa dépouille. Alors commence le cycle infernal des orphelinats, foyers, familles d’accueil, maisons de correction, des humiliations, punitions, sévices, ruptures, déracinements…Mais, que reste-t-il du gamin aux galoches cloutées ? Pourquoi cette fuite en avant ? Pour séduire la mère qui l’a abandonné, lui donner des regrets, et l’entendre enfin prononcer ces mots obscènes et maudits qu’il n’a jamais entendus : « Mon fils ». Cette mère impossible, ne l’a-t-il pas trop rêvée ?

L’auteur : Claude Rodhain

– 1986 : 2ème prix des lectrices du magazine ELLE ;

– 2000 : 1er prix du roman au concours littéraire Maestro ;

– 2017 : Prix Scriborom.

Ingénieur-brevet dans un important cabinet parisien, spécialisé en propriété industrielle, responsable des services techniques, puis fondé de pouvoir, il quitte l’entreprise, après le décès de son fondateur. Ayant réussi l’examen et obtenu le titre de Conseil en Propriété Industrielle délivré par l’INPI, il fonde son propre cabinet à Paris, en 1974. Au bout de 20 ans, son entité, forte de plus de 40 ans collaborateurs, (ingénieurs, juristes et traducteurs) représente les intérêts de près de 1.000 entreprises, dont une bonne centaine de multinationales, telles que Agence Spatiale Européenne, J.C.Decaux, Robert Bosch, Guerlain, Samsung, la Ratp, M.A.N, Mitsubishi, Monsanto, JVC, Job, Kobe Steel…

Ingénieur-brevet dans un important cabinet parisien, spécialisé en propriété industrielle, responsable des services techniques, puis fondé de pouvoir, il quitte l’entreprise, après le décès de son fondateur. Ayant réussi l’examen et obtenu le titre de Conseil en Propriété Industrielle délivré par l’INPI, il fonde son propre cabinet à Paris, en 1974. Au bout de 20 ans, son entité, forte de plus de 40 ans collaborateurs, (ingénieurs, juristes et traducteurs) représente les intérêts de près de 1.000 entreprises, dont une bonne centaine de multinationales, telles que Agence Spatiale Européenne, J.C.Decaux, Robert Bosch, Guerlain, Samsung, la Ratp, M.A.N, Mitsubishi, Monsanto, JVC, Job, Kobe Steel…

Trésorier, puis secrétaire de la Compagnie Nationale des Conseils en propriété industrielle, il est, durant 15 ans, chargé d’enseignement à HEC, au C.N.A.M et à PARIS VI où il forme plusieurs milliers de jeunes ingénieurs et juristes. Il cède son cabinet en 1994 à un groupe européen et rejoint le barreau de Paris. Avocat certifié en propriété industrielle, il a plaidé durant 20 ans de nombreux dossiers de brevets, marques, modèles et droit d’auteur.

Commandeur dans l’Ordre National du Mérite, il obtient le titre « d’avocat honoraire », délivré par le Conseil de l’ordre. Il assure enfin, durant 25 ans, la vice-présidence de l’association caritative Cent familles, présidée par son fondateur Jean-Luc Lahaye.

Un amour aveugle et muet, un livre de Jean Winiger Note : 3 sur 5

Un amour aveugle et muet, un livre de Jean Winiger Note : 3 sur 5

Dans son nouveau livre, Jean Winiger parle d’amour à travers quelques fausses pistes nourries d’un sens étrange de la dérision. Un amour aveugle et muet évoque les sentiments de Pierre et Assia au fil d’une double aventure géographique et intellectuelle.

Dans son nouveau livre, Jean Winiger parle d’amour à travers quelques fausses pistes nourries d’un sens étrange de la dérision. Un amour aveugle et muet évoque les sentiments de Pierre et Assia au fil d’une double aventure géographique et intellectuelle. Est-ce un banal amour qui réunit Pierre et Assia ? Ou bien plutôt celui pour un pays dont l’histoire et la culture se propagent sur les sentiments des deux protagonistes ? Une passion russe, en quelque sorte, sans oublier que la Russie, souvent victorieuse de l’Histoire, reste malgré tout une construction inachevée. L’amour serait-il, lui aussi, un ouvrage en construction permanente ? Jean Winiger pose son histoire au centre d’une jonction culturelle et géographique servant d’érection affective réconciliant la France et la Russie… L’amour et la passion… La vodka et le Saint-Émilion.

Est-ce un banal amour qui réunit Pierre et Assia ? Ou bien plutôt celui pour un pays dont l’histoire et la culture se propagent sur les sentiments des deux protagonistes ? Une passion russe, en quelque sorte, sans oublier que la Russie, souvent victorieuse de l’Histoire, reste malgré tout une construction inachevée. L’amour serait-il, lui aussi, un ouvrage en construction permanente ? Jean Winiger pose son histoire au centre d’une jonction culturelle et géographique servant d’érection affective réconciliant la France et la Russie… L’amour et la passion… La vodka et le Saint-Émilion.

Nos vies intimes dépendent des endroits dans lesquels nous les vivons

Chacun de nous est une frontière en mouvement. Un territoire personnel au sein duquel nous exerçons une autorité morale. Cet espace, immense pour certains et réduit pour d’autres, se construit en fonction de nos propres convictions et certitudes. Voilà ce que raconte Un amour aveugle et muet. Il existe en chaque lecteur une « Nouvelle Russie », loin de cette « Nouvelle Amérique » dont on voudrait nous faire croire qu’elle est l’unique référence valable, alors que notre salut est (peut-être) de rejoindre l’achèvement culturelle d’une Russie civilisée ; ce que l’on pourrait définir par le « syndrome de Saint-Pétersbourg ».

L’œuvre de Vassili Grossman comme vecteur principal

Créé par la volonté d’un seul homme, Saint-Pétersbourg est le lieu d’une intense contradiction opposant splendeurs et tragédies. Un mythe construit sur trois siècles et retranscrit par l’imagination d’écrivains de premier ordre. Mais Saint-Pétersbourg n’est pas uniquement Le Cavalier de bronze ou La Dame de pique, l’un et l’autre écrits par Alexandre Pouchkine… pas uniquement la Perspective Nevski née dans l’esprit tourmenté de Nicolas Gogol… pas uniquement La Clef de Mark Aldanov… ni Pierre et Alexis de Dmitri Merejkovski… Du tout ! Saint-Pétersbourg ce sont aussi les sentiments « slaves » décrits par Fiodor Dostoïevski dans Nuits blanches… l’ampleur de la tragédie racontée par Joseph Kessel dans Les Rois aveugles… sans oublier les folles ambitions du Maître d’armes d’Alexandre Dumas… La liste n’est, bien entendu, pas exhaustive, d’autant mieux que Jean Winiger a choisi l’immense Vassili Grossman – écrivain maudit de l’époque soviétique – comme vecteur principal de son livre.

Ce que l’on sait sans vouloir y croire

Ce n’est pas seulement l’histoire d’une passion française et russe que raconte Jean Winiger. C’est aussi celle des espaces intimes et géographiques rendus à la liberté. Liberté d’aimer et celle de ne pas le faire. Car le véritable amour est plus proche de Pierre Legrand que de celui d’une modernité utopique bientôt remisée dans les poubelles de l’Histoire. Le fil rouge qu’entretient l’auteur entre une certaine idée de l’amour, de la Russie éternelle et de Vassili Grossman, illustre les compositions, décompositions et recompositions successives du pouvoir indéfectible des sentiments lorsque tout semble perdu. La relation entre Pierre et Assia pose le désir d’aimer comme l’évidence de ce que l’on sait sans vouloir y croire.

Jérôme ENEZ-VRIAD

© Septembre 2022 – J.E.-V. & Bretagne Actuelle

Un amour aveugle et muet (Une passion française et russe), un livre de Jean Winiger aux éditions L’Harmattan – 280 pages – 23.00 €uros