Par Marc Alpozzo, philosophe et essayiste

Connu et reconnu par ses pairs, Thierry Gineste est membre fondateur de la Société internationale d’histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, et ancien psychiatre-expert près la Cour d’appel de Paris. Pour la première fois, il lève non sans émotion le voile de pudeur qu’il avait jeté sur ses blessures les plus intimes et indélébiles. Il a fait paraître un récit aux éditions de l’Harmattan, Souviens-toi de moi dans les ténèbres qui ne laisse pas indifférent. Rencontre…

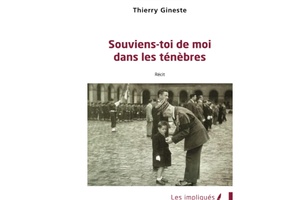

Marc Alpozzo : Ce qui m’a frappé dans votre livre Souviens-toi de moi dans les ténèbres (Éditions de l’Harmattan, 2023) c’est d’abord sa couverture : on vous voit enfant recevant des mains du Général Monclar la Légion d’honneur, décernée à titre posthume à votre père, mort pour la France. C’est d’abord assez courageux, surtout quand on sait l’idée de la France que se fait une partie de l’intelligentsia française. Est-ce véritablement le souvenir fondateur de votre sensibilité ? Quand vous revoyez cette photo, que ressentez-vous pour le petit garçon que vous étiez ?

Thierry Gineste : Un immense chagrin, une immense fierté, le sentiment d’un inguérissable abandon. Je n’ai jamais vécu loin de cette prise d’armes dans la cour d’honneur des Invalides au cours de laquelle le Général Monclar, héros de la bataille de Narvick en juin 1940 à la tête de deux bataillons de la 13ème DBLE, s’est penché vers le petit bonhomme que j’étais pour accrocher sur ma vareuse les insignes de la Légion d’honneur décernée quelques semaines plus tôt à mon père, mort pour la France. Je me souviens de mon arrivée dans la cour des Invalides, après un voyage en autobus, le 58, depuis la Porte Didot où nous habitions une HLM, matinée grise, battue par le vent et la pluie ; je me souviens de ma mère en tailleur noir, ses cheveux ramenés en chignon couronnés d’un béret blanc.

Elle est au premier rang de la foule massée sous les arcades. Un fonctionnaire m’a pris en charge et m’incorpore au rang que forment au centre de la cour dix autres futurs décorés. Je ne quitte pas ma mère des yeux, au loin, comme un phare à l’approche d’une côte dangereuse. Je me souviens de mon inquiétude et de ma tristesse que j’ai emportées quelques semaines plus tard en pension où je suis entré à six ans en cours préparatoire ; et je me souviens de ma rage de me battre confusément contre le pire. Je ne sais pas si ce souvenir est fondateur de ma sensibilité. Mais il est la fondation héroïque de la trace en moi de ce père que je n’ai pas connu et dont les imperceptibles bribes de son souvenir étaient déjà noyées pour toujours dans l’amnésie infantile ordinaire.

Vous faites partie de ces petits garçons qui n’ont pas eu de père. Bienvenue au club. J’en suis ! Que pensez-vous de cette croyance que l’on diffuse aujourd’hui dans notre société, prétendant que le père n’est pas indispensable à l’éducation d’un garçon ? On vit une véritable cabale contre le père, que l’on confond bien maladroitement avec le patriarcat, le paternalisme, etc. Bref, on ne montrera pas assez toutes les confusions de l’idéologie dominante, essentiellement néo- féministe. Vous avez cependant réussi, ce qui montre chez vous une bonne dose de résilience. Lorsqu’on a 4 ans, et aucun souvenir de son père vivant, où est-il possible de puiser l’énergie pour avancer ? A quoi vous êtes-vous accroché ?

À 6 ans, je suis entré en pension, le lundi 13 septembre 1954 après- midi. Ma mère avait réquisitionné un ami pour m’y conduire en voiture. Je n’ai pas oublié la 4 cv Renault qui m’y emmène : sur la banquette arrière, serré contre ma petite valise verte à poignée de bakélite blanche, les yeux accrochés dans le ciel par l’ouverture du toit, je regardais les arbres se balançant dans le vent pendant que je luttais contre le désespoir. Et lorsque est apparu le gigantesque portail d’entrée en fer forgé, j’ai compris que je n’avais aucune issue de secours. Une fugue pourtant restait possible : pour m’arracher au-dessus du désespoir, je m’échapperai de moi-même, ni cri ni larmes. Pour lutter contre l’enfer et pour tenter de tenir debout, je jouerai au bon élève. Âgé de deux ans, j’avais une première fois franchi les portes de l’abandon lorsque mon père m’avait été arraché par la guerre ; il sauta sur une mine télécommandée quelques jours avant mon quatrième anniversaire, sans m’avoir revu ; et dix-huit mois plus tard, ma mère m’abandonnait dans cet ancien orphelinat pour cas sociaux de l’armée.

Pour l’inconscient qui se moque de la nuance en écrivant l’histoire à gros traits jusqu’à la caricature, j’avais eu un mauvais père et une mauvaise mère, ils n’avaient pas pu ou pas su remplir leur mission de parents. Ce ne furent pas de mauvaises personnes, persécutrices d’enfants ; mais les aléas de l’existence de mon père engagé en Indochine, ainsi que le choix de ma mère de confier ses enfants à des pensionnats après la disparition de leur père, se sont conjugués pour me déporter vers un destin de Petit Poucet perdu, contraint de bricoler sa survie psychique. Comme le dit Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste britannique de génie, ils ne furent pas des parents suffisamment bons « not good enough ».

Et ma liberté depuis lors est l’autre nom de la reconnaissance de cette double défaillance parentale, dussé-je en payer le prix exorbitant. Pourrais-je ne pas m’interroger sur les proclamations actuelles à l’emporte-pièce qui prétendent qu’un père n’a pas d’autre utilité que d’apporter du sperme, même pas son sperme, proclamations entonnées d’abord par les lobbys lesbiens, puis par la loi sur la PMA pour toutes ? S’il est vrai qu’il y a de mauvais pères, il faudrait être bien naïf pour ignorer qu’il existe également de mauvaises mères – entendu au sens winnicottien évoqué plus haut, et il n’y a aucune raison psychologique ou statistique invalidant une répartition 50/50. Une mère pas suffisamment bonne c’est par exemple une mère qui meurt durant la première enfance de son enfant.

Sans aller jusqu’à la caricature de cette défaillance totale, il existe des personnes qui, pour des raisons psychologiques propres – horreur ou panique inspirées par la vue ou le contact des organes sexuels du sexe anatomique opposé par exemple – se rallient aux thèses pseudo- anthropologiques de l’aliénation par la structure patriarcale de la famille, thèses derrière lesquelles elles confortent et transmettent leurs complications passionnelles et leurs limites névrotiques.

Qui est assez sot, hormis les contempteurs du patriarcat, pour imaginer qu’une structure matriarcale de la famille soit moins aliénante qu’une structure patriarcale ? Le double gouvernement de la famille par une femme et par un homme est sans doute le seul barrage contre la folie de la prétention de l’un ou l’autre sexe à gouverner la famille et le monde., c’en est en tous cas la moins mauvaise garantie.

À la lecture de votre récit, on est bouleversé par la précision de vos recherches. Vous dressez à votre père une sépulture de papier. L’affect peut-il jouer un rôle majeur pour restituer une vérité historique ? Avez-vous le sentiment que votre livre, parce qu’il est chargé d’émotions, apporte un témoignage flamboyant qui magnifie la Grande Histoire à travers celle de Paul Gineste ?

On ne fait rien de bon avec les seuls bons sentiments, ni bonne littérature ni bonne histoire. Pourtant vous avez raison, mon livre est un tombeau littéraire construit pour ce père chassé par l’administration vietnamienne de son premier tombeau du cimetière Massiges de Saïgon, trente ans après sa mort. Sans le moteur puissant de l’affect, ce livre n’aurait pas vu le jour. Vous n’ignorez pas que je suis le biographe du plus célèbre des enfants abandonnés depuis Œdipe, Moïse et Romulus et Rémus.

Certes, ce sont mes études de médecine qui m’ont mené à Victor de l’Aveyron, qui est considéré comme le premier cas de la psychiatrie infanto-juvénile naissante, au tournant de l’année 1800. Jeune interne en psychiatrie, j’ai pris exemple sur Michel Foucault qui avait entrepris l’étude du cas Pierre Rivière, ce jeune schizophrène normand qui, un dimanche matin, a égorgé à la hache sa mère, sa sœur et son frère le 3 juin 1835 à 13 heures lorsqu’ils sont rentrés de la messe. Avec son équipe, Foucault avait pris le parti de rechercher l’ensemble des documents contemporains de cet assassinat – dossiers de police, dossiers médicaux notamment expertal, dossier journalistique etc. – et de les exposer de façon chronologique, accompagnés de commentaires et d’explications. Le livre est paru chez Gallimard/Julliard en 1973, année où je suis reçu au concours de l’internat. Huit ans plus tard, après avoir soutenu mon mémoire de psychiatrie sur l’étude de la première année de la vie de cet enfant sauvage, Michel Leiris accueille Victor de l’Aveyron, dernier enfant sauvage premier enfant fou, dans sa collection Les hommes et leurs signes des éditions du Sycomore, reprise bientôt par Hachette Pluriel.

Après trois éditions successives de cette biographie de l’enfant sauvage de l’Aveyron, j’ai entrepris de décrire l’univers psychique des deux médecins qui ont transformé cet enfant en monument de la médecine mentale, Philippe Pinel et Jean Marc Gaspard Itard ; je me suis appuyé pour cela sur la galerie de tableaux et de gravures que j’ai retrouvés dans leurs appartements grâce aux inventaires après décès.

Ce fut Le lion de Florence, paru chez Albin Michel, chasse aux trésors à la poursuite des Pères fondateurs : je rôdais sans le savoir sur l’insaisissable trace de mon propre père. L’énergie que j’ai mise à rechercher méthodiquement tous les témoignages manuscrits ou imprimés contemporains de cet enfant, abandonné dans une forêt après que son père a tenté de l’égorger, ainsi que ma passion pour m’approcher des arcanes du psychisme des fondateurs de la psychiatrie moderne, doit beaucoup aux conditions désastreuses de ma propre enfance.

Et, dès cette époque, j’avais effectué parallèlement quelques premières fouilles aux Archives de la guerre à Vincennes à la recherche de mon père perdu. Mais ce qui m’imposa de me jeter dans l’écriture de Souviens-toi de moi dans les ténèbres, ce fut l’appel téléphonique d’un inconnu le 5 mai 2020. Fils d’un compagnon d’armes de mon père en Indochine, dont il relisait les notes manuscrites, Christian de Malleray m’apprit que l’état-major de la 13ème DBLE avait décidé d’honorer la mémoire de mon père par la construction d’un poste fortifié à cinquante kilomètres au nord de Saïgon, à trois kilomètres du lieu de sa mort.

Pendant soixante-dix ans j’avais ignoré cet hommage minuscule et grandiose. Comment Christian de Malleray m’a-t-il retrouvé ? Très simplement, grâce à l’article que m’avait commandé, l’année précédente, la revue de l’état-major de l’armée de terre, INFLEXIONS, pour son numéro 37 en préparation, entièrement consacré aux enfants dans la guerre : j’y racontais « ma décoration » par le Général Monclar, article qu’il a trouvé en trois clics sur Internet en tapant « Lieutenant Paul Gineste » ; la bio succincte de l’auteur de chaque article lui a permis de faire le dernier pas, et mon téléphone a sonné. Ma rencontre avec le Colonel Christian de Malleray n’a tenu qu’à un fil du destin, une succession de hasards miraculeux.

Quelques jours auparavant, je venais d’apprendre que ma fille attendait pour septembre son premier enfant. Sans aucun délai, je me suis précipité dans les archives militaires, redoutant qu’à son tour mon petit-fils soit irrémédiablement ignorant de la distinction dont l’armée avait tenu à honorer mon père, son arrière-grand-père. Qui d’autre, lorsque j’aurai disparu, pour transmettre la mémoire ?

Alors que nous vivons une curieuse période, où tout le monde se prend pour un écrivain (la maison Gallimard vient de décider une trêve dans la réception des manuscrit « sauvage », submergée depuis la période du COVID), quelle est pour vous la réelle mission de l’écrivain ? En quoi consiste-t-elle ? Pensez-vous que l’écrivain a pour seule mission la transmission ? Considérez-vous complémentaire la lecture de votre livre à celle des livres d’histoire ? Avez-vous songé à associer votre plume à celle d’un historien pour raconter ensemble le XXe siècle ?

Non seulement je n’ai pas songé à écrire à quatre mains l’histoire de mon père à l’intérieur de la grande histoire de France ; mais de surcroît j’en ai repoussé la proposition qui me fut faite par mes deux sœurs ainées de mutualiser et de fédérer nos souvenirs. Toutes deux se souviennent de notre père. Seule ma jeune sœur, née après son départ en Extrême-Orient, et qui n’en garde pas même une trace mnésique inconsciente, n’a pas souhaité se joindre à cette proposition. « Écris tout seul, écris avec ton sang », m’a-t-elle dit. J’avais déjà publié de nombreux articles, deux livres et plusieurs participations à des ouvrages collectifs, le dernier en date dans La vérité d’une vie, études sur la véridiction en biographie, aux éditions Honoré Champion, long cheminement de réflexions sur quelques biographies échelonnées au long cours d’une quarantaine d’années, allusions frappant sans cesse aux portes de ma conscience pour rappeler la mémoire du père perdu. J’étais seul à pouvoir en témoigner depuis le sommet « peu praticables des vivantes échasses » de mes souffrances et de mes années de petit garçon trimballé, balloté, au psychisme maltraité, ces années que contemple le Narrateur de La Recherche, effrayé par l’immensité et la solitude du travail à accomplir. Du moins, à son exemple, je n’avais pas d’autre avenir que de me mettre à écrire.

Un père absent, une mère déboussolée : avez-vous eu d’autres modèles qui vous ont nourri et aidé à devenir celui que vous êtes ?

Un traumatisme psychique de la petite enfance échappe à toute possibilité de guérison.

Pour se tenir à distance de l’effroi qui irriguera jusqu’’à son dernier jour la vie de l’enfant qui en est victime, la pensée contemporaine a inventé l’hypothèse de la résilience. En physique des matériaux, la résilience est la capacité d’un corps à encaisser une agression, des chocs, une déformation, puis, après une étape d’adaptation et de remaniements, à revenir à son état antérieur. Pour parler comme Molière, avec cette « sottise extrême » de la psychologie dite positive, on se tient chaudement à distance de toute inquiétude métapsychologique, de cet au-delà de la parole, de cette frontière où commence l’impossibilité de dire l’irreprésentable. Un petit enfant qui traverse des catastrophes psychiques demeurera un survivant au malheur impensable, infecté par les catastrophes qu’il a traversées. Il restera une forme autre de l’être humain. En ce qui me concerne, j’ai su, dès le jour de mon entrée en cours préparatoire à l’ancien orphelinat des armées, que je n’avais aucune chance de m’en sortir.

« Pourquoi ma mère ne s’enfuit-elle pas en m’emportant dans ses bras », me suis-je dit dans la longue file d’attente de mon incorporation. Je n’avais pas de mots pour penser la catastrophe, mais j’étais submergé par elle. Je suis resté cramponné à l’idée folle que ma survie tiendrait à mon application scolaire. J’ai joué au bon élève, prix d’excellence, prix de camaraderie et tutti quanti. Mes maitres m’appréciaient, je les séduisais par mes résultats, par l’apparence aussi de la joie de vivre. M’ont-ils aimé ? C’est le goût d’apprendre, la fureur de découvrir et de chercher, la pulsion de savoir, qui furent mes seuls vrais maitres. J’étais habité par une interrogation incessante et crucifiante sur ma déréliction et mon exil, Mais j’étais seul en dépit du jeu social où je m’étais réfugié et où j’ai réussi à survivre.

Dans votre roman, vous parlez des maltraitances psychiques que vous a infligées votre mère. Un parent toxique peut-il davantage nuire que l’absence de parent ?

Récit plutôt que roman, Souviens-toi de moi dans les ténèbres est l’histoire de mon lien à chacun de mes parents, mon père et ma mère. Tous les deux furent défaillants et leur défaillance à fait de moi l’homme que je suis pour toujours. C’est la défaillance qui est toxique, quelle qu’en soit la cause ou la forme : disparition, séparation, troubles psychiatrique grave non pris en charge, maladie somatique grave etc.

Même si c’est difficile à entendre, l’éloignement de mon père quelques jours après mon deuxième anniversaire, puis sa disparition deux ans plus tard sans que nous nous soyons revus, doivent être compris comme une forme de maltraitance traumatique, de la même façon que le choix de ma mère de me placer en pension dix-huit mois après la mort de mon père. Vaut-il mieux ne pas avoir de mère ou avoir une mère déséquilibrée ? Avec l’expérience de la perte vraiment trop précoce de mon père, je réponds sans barguigner : tout sauf la perte définitive, tout sauf le deuil.

À lireLa rénovation énergétique en France : la grande injustice

Aujourd’hui, vous êtes psychiatre. Quels sont les points communs entre ce métier et celui d’écrivain ? Pouvez-vous nous dire en quoi l’écriture de ce livre a été une nécessité absolue ? S’agissait-il de catharsis ?

Y-a-t-il des points communs entre le métier de psychiatre et l’écriture ? Aussi loin que je me rappelle j’ai toujours eu envie de lire et envie d’écrire, bien avant de choisir de devenir médecin puis psychiatre. Je me rappelle les petits bouts rimés que j’offrais pour les anniversaires, devenus des sonnets bien avant l’entrée en sixième. Je me rappelle les rédactions que mes maitres publiaient dans le journal de la pension. Je me rappelle mon premier prix d’excellence à la fin du cours préparatoire. C’était Le petit lord de Fauntleroy de Frances Hodgson Burnett, l’histoire d’un très jeune enfant, Cédric, dont le père vient de mourir. Après les livres du Père Castor que, parait-il, je dévorais, ce roman a célébré mon entrée en littérature.

J’ai passé mon enfance et mon adolescence à lire ; et mes professeurs de lettres, après m’avoir présenté au Concours général en classe de rhétorique – c’est ainsi que l’on appelait la classe de première – m’avaient inscrit en hypokhâgne à l’approche du baccalauréat. Les tempêtes émotionnelles familiales m’ont détourné de cette orientation., convaincu que ces conditions météorologiques catastrophiques me mèneraient à l’échec, dont je ne voulais pas.

J’ai opté pour la médecine, choix où s’exprima aussi une espérance thérapeutique, ma détermination de sortir des contraintes psychopathiques de mon milieu familial menaçant mon propre équilibre. Je n’ai pourtant jamais perdu la passion des livres, peut-être métaphore utérine consolante et structurante qui aura compensé les approximations psychiques de ma mère défaillante.

Revenons à l’Histoire, pouvez-vous à travers la vie de votre père nous rappeler la (ou les) singularités (s) de la Guerre d’Indochine par rapport à d’autres guerres ?

La guerre d’Indochine ne peut être séparée du mouvement général de décolonisation orchestré par les puissances occidentales. Mais s’ajoute à ce fonds général de l’histoire du monde, les particularités de la fin de la seconde guerre mondiale dans ce qui était un protectorat français. Vous n’ignorez pas que les Japonais, alliés d’Hitler, avaient envahi la péninsule indochinoise dès 1940.

Et c’est parce qu’ils se refusaient à se soumettre aux conditions de la capitulation que furent décidés les bombardements du 6 août 1945 sur Hiroshima et de Nagasaki. Les états indochinois étant alors associés à la France, le Général de Gaule nomme, aux fins d’en chasser les Japonais et les Chinois, l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu – rallié à la France libre dès le 30 juin 1940, premier chancelier de l’Ordre de la Libération – Haut-Commissaire et Commandant en chef en Indochine le 16 août 1945 ; en même temps que le Général Leclerc, également Compagnon de la Libération, est chargé de l’entrainement du corps expéditionnaire en Indochine. La guerre d’Indochine fut d’abord une guerre de libération du joug nazi, ce n’est que dans un second temps qu’elle prit la dimension d’une guerre de décolonisation selon les préconisations du couple Staline-Roosevelt.

Il y a dans votre livre le témoignage bouleversant de cet homme, Christian de Malleray, qui devait son existence à votre père. Il y a là une rencontre poignante, comme si l’amitié pouvait se poursuivre à travers les générations, plus forte que la mort, pour conjurer le destin. Et puis, que de Paul dans votre livre, le Paul Mari évoqué pour conclure en beauté peut-il être le frère dont vous auriez rêvé ? Y a-t-il une filiation spirituelle entre vous ? Nous, Enfin, lecteurs, on se questionne : comment avez-vous su sortir comme cela de la culpabilité due à une enfance malheureuse ? Évidemment, le thérapeute en soignant se soigne. Mais on a l’impression que ça n’a pas été suffisant, et qu’il vous a fallu le biais de l’écriture pour dépasser ce destin meurtri par la guerre, n’est-ce pas ?

Au fur et à mesure qu’avançait ma carrière de psychiatre et d’historien de la psychiatrie, j’ai fait revivre dans mes publications plusieurs personnalités oubliées. Tout d’abord l’enfant sauvage de l’Aveyron ; son médecin, Jean Marc Gaspard Itard, unique survivant d’une fratrie de cinq enfants ; le docteur Maurice Dide, responsable dans le mouvement Combat du Noyautage des administrations publiques de la région R4 pendant la seconde guerre mondiale, mort de septicémie à Buchenwald le 26 mars 1944 âgé de 72 ans, après qu’on lui a imposé l’avilissante corvée de latrines pendant laquelle les molosses se sont jetés sur lui lorsqu’il s’est effondré dans la pisse et la merde ; le Père Komitas, moine arménien musicologue ayant fait partie de la longue file de suppliciés du génocide de 1915, devenu fou après avoir échappé aux massacres, interné jusqu’à sa mort le 22 octobre 1935 dans l’hôpital où, des années plus tard, j’occuperais un poste d’interne ; le peintre chilien Alfredo Valenzuela Puelma, mort le 27 octobre 1909 dans ce même hôpital des complications neurologiques démentielles d’une syphilis tertiaire ; et tant d’autres, humbles sans grade ou héros perdus de la mémoire, dont au fil des jours je me suis acharné à ressusciter les derniers battements du cœur et à ranimer le souvenir « puisqu’il n’est qu’un acte, dit André Malraux sur lequel ne prévalent ni les négligences des constellations, ni le murmure éternel des fleuves : c’est l’acte par lequel l’homme arrache quelque chose à la mort. »

Dans l’acharnement de chacune de ces biographies, j’écrivais déjà sans le savoir Souviens-toi de moi dans les ténèbres. Après l’invraisemblable successions de circonstances miraculeuses ayant permis notre rencontre, l’appel téléphonique du Colonel Christian de Malleray m’a semblé provenir du champ de bataille de My Phu, où la mort a cueilli mon père le 11 janvier 1952 à l’âge de 33 ans, comme l’ordre péremptoire d’écrire la page oubliée, la page manquante de ma vie.

À chaque page de votre récit on trouve un amour inconditionnel pour la littérature et l’art. Votre texte semble être un peu comme un message passé à votre père aujourd’hui, puis à votre mère. S’ils étaient devant vous, que leur diriez-vous ?

Je resterais silencieux, j’espère qu’ils me prendraient dans leurs bras.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Thierry Gineste: le refus de la résilience au service de l’héritage mémoriel

Thierry Gineste: le refus de la résilience au service de l’héritage mémoriel

« Agnus Dei » : une partition nouvelle sur les poètes français, le danger des intégrismes et les grands maux de notre société

« Agnus Dei » : une partition nouvelle sur les poètes français, le danger des intégrismes et les grands maux de notre société

Par Etienne Ruhaud

Par Etienne Ruhaud