EVE ENSLER, « SEUL LE THEÂTRE PEUT CHANGER LE MONDE »

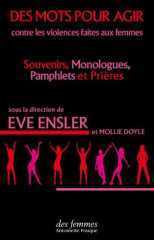

Le succès planétaire des Monologues du vagin permet à cette auteure de soutenir les femmes en détresse. Aujourd’hui, Des mots pour agir, le recueil de textes qu’elle publie (1), dénonce les violences familiales et sexuelles à travers le monde. Retour en six mots-clés sur le parcours de cette infatigable militante.

Le succès planétaire des Monologues du vagin permet à cette auteure de soutenir les femmes en détresse. Aujourd’hui, Des mots pour agir, le recueil de textes qu’elle publie (1), dénonce les violences familiales et sexuelles à travers le monde. Retour en six mots-clés sur le parcours de cette infatigable militante.

Frange noire sur des yeux rieurs, Eve Ensler est à la fois sombre et lumineuse. Elle nous a donné rendez-vous dans l’île Saint-Louis, à deux pas du nouvel appartement où cette globe-trotteuse de la condition des femmes aime trouver refuge. Voilà bientôt dix ans que l’on peut écouter dans les théâtres de la capitale ces variations autour de la sexualité féminine, recueillies après quelque deux cents interviews de femmes, et lues sur scène tour à tour par Fanny Cottençon, Rachida Brakni, Marilou Berry, Bernadette Lafont ou Sara Giraudeau ; en écho aux Jane Fonda, Cate Blanchett et autre Winona Ryder, qui, à New York, ont égrené le même texte. À chaque fois, les recettes des représentations – 50 millions de dollars à ce jour – financent des actions de soutien aux femmes en détresse. On savait Eve Ensler acérée, audacieuse et drôle. On la découvre passionnée, généreuse, plus que jamais prête à en découdre.

SUCCÈS

« Les Monologues du vagin ont été traduits en cinquante langues, et joués dans cent trente pays. Jamais je n’avais imaginé un tel succès. Pourquoi cet engouement ? Sans doute parce que la pièce dit à voix haute ce que les femmes pensent, mais n’avaient pas osé dire. Au début, j’ai joué la pièce dans un petit théâtre de New York. Par la suite, de temps en temps, je remontais sur scène. Beaucoup de femmes venaient me voir et me disaient : “Je vais vous raconter mon histoire.” Je pensais qu’elles allaient me confier leur plaisir sexuel… Pas du tout ! Elles parlaient d’inceste, de viol, de sévices physiques. Voilà pourquoi de ces confessions j’ai tiré un nouveau texte. Dans le même temps, une autre pièce, The Good Body (« Un corps parfait », NDLR), est en train de parcourir les scènes du monde entier. Elle parle des femmes qui sont obligées de changer leur apparence pour s’adapter à leur culture. Ici avec le Botox ou les régimes, au Pakistan avec la burqa. Cette pièce sera bientôt montée en France. »

ENFANCE

« Je suis le pur produit de mon enfance dévastée. Vue de l’extérieur, ma famille américaine était un modèle de respectabilité. À l’intérieur, c’était un enfer, tenu par un père violent et incestueux. Petite, je me haïssais. À l’adolescence, j’ai noyé mon mal de vivre dans l’alcool et la sexualité débridée. Je voulais mourir. Par chance, j’ai rencontré des gens qui m’ont aidée. Dès que j’ai su que je survivrais à ce que j’avais subi, je me suis rapprochée de femmes qui avaient vécu la même chose que moi. J’avais besoin de cette solidarité. »

FÉMINISME

« J’ai rejoint le féminisme aux États-Unis dans les années 70, et c’est comme si une la fenêtre s’était ouverte. J’ai compris que je pouvais être maîtresse de mon destin, libre et active. Le féminisme réellement m’a sauvé la vie. »

HOMMES

La violence faite aux femmes détruit aussi la vie de leurs fils, de leurs frères, de leurs pères, de leurs maris. J’ai adopté mon fils (l’acteur Dylan McDermott, NDLR) quand il avait 15 ans ; moi, j’en avais 23. J’ai épousé son père. La mère de cet adolescent avait été assassinée quand il avait 5 ans. Nous avions huit ans de différence, et j’ai voulu qu’il ait une mère pour la vie. Je l’ai adopté dans les règles. C’est aujourd’hui un superbe acteur et un homme magnifique, je l’adore ! Et je suis grand-mère de deux petites-filles merveilleuses. Je crois que mon fils a toujours été fier de mon combat. Tous les hommes sont concernés par cette lutte contre la violence, c’est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre notre cause, et j’en suis très heureuse. Je crois que dans l’avenir, les mouvements féministes seront mixtes. »

THÉÂTRE

« Je crois que seul le théâtre peut réellement changer le monde, et mettre fin aux violences. La politique, c’est fini. J’ai commencé à écrire quand j’avais 10 ans. Je tenais un journal que je retrouvais chaque fois que mon père m’avait agressée. L’écriture est devenue une part de moi-même. J’ai choisi le théâtre parce que c’est un lieu fédérateur, un des derniers lieux révolutionnaires. Il transmet, il insuffle de l’énergie. Brecht, Pinter, Tennessee Williams ont changé notre conscience. À chaque représentation des Monologues, j’ai vu les spectateurs indiens, anglais ou américains rire et pleurer aux mêmes passages du texte. Je les ai vus boire les paroles des femmes et se transformer. En 1998, j’ai organisé une lecture des Monologues réunissant des comédiennes très connues comme Glenn Close, Whoopi Goldberg, Susan Sarandon… Et c’est le jour de cette première que nous avons lancé V-Day (sur www.vday.org). »

V-DAY

« V comme victoire sur la violence, Saint-Valentin, vagin, volupté… Partout dans le monde, des femmes ont répondu à l’appel, et à une vitesse grand V ! Le mouvement est entièrement financé par les représentations des pièces. Grâce aux 5 à 6 millions de dollars collectés chaque année, nous faisons vivre des safe houses, des maisons où peuvent se réfugier des petites filles et des femmes victimes de violences. Il en existe deux au Kenya, deux en Haïti, une au Caire, une au Pakistan, deux en Irak. Nous ouvrons actuellement une très grande Maison de la joie au Congo, où la situation des femmes est la pire au monde. Nous assurons l’éducation des résidentes jusqu’à ce qu’elles puissent voler de leurs propres ailes. »

(1) Codirigé par Mollie Doyle, aux éditions Des femmes-Antoinette Fouque.

LE MONDE MAGAZINE

LE MONDE MAGAZINE

LA QUINZAINE LITTERAIRE 16/31 Déc. 09 – biMensuel

LA QUINZAINE LITTERAIRE 16/31 Déc. 09 – biMensuel Autre sud – septembre 2009 – n°46 Chroniques et notes p.155

Autre sud – septembre 2009 – n°46 Chroniques et notes p.155