« Jour de Chance »

« Le soleil, vous savez ce que c’est : une grosse araignée jaune dans le ciel bleu, une grosse araignée avec des pattes velues, des pattes qui descendent, comme des rayons, jusque sur les mains et les yeux de chacun d’entre nous. Et les rayons de l’araignée dirigent mes mains qui dirigent les ficelles de mes jambes. »

Il se nomme Nabucco – personnage que l’on retrouvera dans d’autres récits de l’auteur – c’est un avatar (parfois) de François Coupry lui-même, c’est un innocent, ou très exactement l’inverse : un personnage qui feint l’innocence pour mieux révéler les travers de notre monde. Le voilà, existant et inexistant tout à la fois, refusant le nom de Coupry, cherchant à naître dans une société qu’il feint de découvrir, essayant pour cela de se faire admettre, en vain, à la crèche (mais naître dans l’esprit du lecteur, c’est déjà une première étape), cherchant ensuite, selon une chronologie qui lui est propre, mais apparaît logique, à payer ses impôts, à se faire emprisonner, à se faire interner à l’asile d’aliénés, au parc zoologique, en enfin, à se faire inhumer. Las, si le fossoyeur accepte de le considérer cliniquement mort, il se trouve que sans permis d’inhumer aucun enterrement n’est possible, et le pauvre Nabucco, dépourvu d’identité, ne saura se faire délivrer une telle autorisation. Comment diable exister ? Ne serait-il pas “(…) l’homme moderne, débarrassé de toute culture malheureuse, de toute mauvaise, ou trop bonne, conscience : un être sans être, sans consistance aucune, sans poids, sans histoire personnelle, et mené, sans jugement de valeur, par la communion des évènements mondiaux. Un être sans âme, d’une totale sensibilité. Un individu non individuel, omniprésent. Un corps ouvert, sans commencement ni fin. Une amibe. Un mutant. Le premier humain de l’avenir de l’homme (…)” Comment exister vraiment ? Détourner un avion ou tuer son prochain ne sert à rien dans ce monde de bienveillance infinie, battre la campagne pour y trouver une juriste-fermière capable de convaincre un tribunal de sa culpabilité non plus. Fantaisiste, drolatique, ce « conte paradoxal » mérite bien son nom. En décrivant un monde retourné comme un gant, comme pourrait l’être au sens propre un meilleur des mondes, Nabucco/Coupry illumine ses travers comme pourrait le faire une fable voltairienne : bien plus incroyable que la science-fiction la plus audacieuse, bien plus invraisemblable que le conte de fées le plus débridé, bien plus inacceptable que le fantastique le plus terrifiant, c’est, simplement, un monde où tout le monde serait bon.

« Nos amis les microbes (Une Journée d’Hélène Larrivière) »

« Peut-être que cette image de toi s’est multipliée dans ton ventre. Peut-être qu’il y a e toi des milliers d’Hélène Larrivière, rousses et toutes nues, qui grouillent et qui dansent. »

Initialement publié sous le titre « Une journée d’Hélène Larrivière » aux Presses de la Renaissance en 1989, « Nos amis les microbes » décrit, du point de vue des microbes, l’existence oisive et insouciante – qui trouve plus d’un écho dans notre monde – de ceux qui dévorent leur propre maison et scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ces êtres minuscules, microbes ou virus, perpétuellement enivrés de sang, gavés de viande et d’os, festoient et s’amusent dans ces architectures baroques que sont les intérieurs d’un corps humain. Tout continuerait à aller pour le mieux dans l’indifférence générale si leur grand penseur Yrpuoc ne les éveillait à une forme de conscience, transformant le credo des uns – « Il y a toujours quelque chose à ne pas faire » –, en affinité pour la pensée, en inquiétude pour le futur, jusqu’à ce qu’ils trouvent une structure de nourriture qui se régénère, sans comprendre qu’il s’agit d’une prolifération tumorale. Penser, mais penser juste ou penser faux ? Entre intuitions vertigineuses – “Et j’en déduis que nous ne sommes que la projection de l’imaginaire flottant du Grand Corps Humain dans lequel nous vivons” – et paralogismes regrettables, nos microbes se mettent en guerre, “Car certains d’entre nous à l’exemple de Patrace, se sont mis à réfléchir. Et comme lui ont senti une présence étrangère grandir dans leur corps ! Et comme lui ont éclaté, délivrant un e rousse nue !” Voilà donc déclarée une guerre grotesque aux rousses envahissantes, les microbes ayant rencontré un autre type d’infection, parasitaire celle-là, comme la larve qui de l’intérieur ronge son hôte avant de s’en extraire comme si ce dernier n’était plus rien d’autre que son propre suaire. Entre parasitisme tel que le décrit la zoologie, donc, et thème science-fictionnesque classique – nul n’a oublié la fameuse « Invasion des profanateurs » de Jack Finney, ni ses multiples déclinaisons ou héritiers cinématographiques – nos microbes découvrent, parfois de manière grotesque (quand une scène romantique dans la magnifique baie du cristallin se transforme en séance gore de plomberie artérielle), nos microbes, dont un certain Nabucco, découvrent l’amour, le doute, la honte, la guerre : on s’arme avec les objets que l’on trouve dans la cervelle, mais dont se déversent également des nuées de choses inutiles obstruant les canaux de circulation. Nous n’en dirons pas plus, si ce n’est que ce récit en apparence décousu conservera in fine une véritable cohérence, le microscopique se révélant à plus d’un titre comme le reflet du macroscopique, avec une happy-end pour Hélène Larrivière, siège et lieu de l’histoire – mais, on s’en doute, comme dans tout bon récit fantastique qui se respecte, les dernières lignes viennent rebattre les cartes. Bien plus qu’au fameux « Voyage fantastique » d’Isaac Asimov, on pense à Swift, et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cet auteur apparaît, aux côtés de Lewis Carroll et J.R.R. Tolkien, sur les rayonnages de la bibliothèque rose de l’utérus. Un récit certes incontrôlé (mais comment s’en étonner quand il est question de la croissance anarchique d’une tumeur ?), avec une tendance carnavalesque à partir en tous sens et à en rajouter dans la facétie, un récit généreux qui brasse et pulse et charrie quelques trouvailles.

« Le Fils du Concierge de l’Opéra »

« Alors je m’aperçus que mes mouvements étaient circulaires, et chaque fois que je croyais pousser mes pas vers les murs extérieurs de cette bâtisse, des couloirs me ramenaient vers le centre qu’occupait la grande salle de spectacle. »

Un leitmotiv, une formule dont on devine l’importance et que même après lecture l’on gardera en mémoire : “Aujourd’hui, rien d’extraordinaire, rien que le train-train du merveilleux”. « Le Fils du concierge de l’opéra » est assurément le conte paradoxal le plus connu de ce recueil, et il en est certainement le meilleur. Maîtrisé d’un bout à l’autre, ce récit profondément humain, poétique, poignant, initialement publié chez Gallimard en 1992, a reçu l’année suivante un Grand Prix de l’Imaginaire amplement mérité.

Être le fils du Concierge de l’Opéra, être destiné à lui succéder, est-ce un honneur, est-ce une malédiction ? Tout régir dans cet opéra-monde, tel un démiurge, est-ce un destin acceptable. Ne vaudrait-il pas mieux gagner l’extérieur, l’ailleurs, le vaste monde, le vrai, pour y faire d’autres découvertes ? Entre révoltes enfantines et adolescentes – “Vous êtes devenus les navets prétentieux d’un imaginaire déchu” – entre foucades diverses et recherche de vraie vie à vivre des mois durant sur une scène, entre amours naissants pour une Valentine hélas destinée à n’être qu’ouvreuse, bienvenue dans ce bâtiment-monde où les oiseaux parlent, où l’on n’imagine guère que les avions n’aient pas besoin de fils pour voler, où l’on découvre les mers, l’exotisme, la planète entière sous forme de décors, et où l’on pourrait, peut-être, s’insurger contre le ressassement sans fin des mêmes figures, les Desdémone, les Carmen, les Tosca, les Violetta au motif que « Oui, tout cela n’était qu’un drame, et point la vie. » Nous n’en dirons pas plus si ce n’est que cette histoire d’un naufrage effroyablement lent est au contraire à la fois un drame et la vie, un récit plein d’émotion qui sonne juste d’un bout à l’autre.

« Le fou rire de Jésus »

« C’était moi le vautour, moi qui tournais au-dessus de la tête du Galiléen crucifié, dans le crépuscule de Jérusalem, moi qui lui dressais une couronne de mes ailes, de mon bec, de mes serres, moi qui riais au-dessus de sa tête, de ce même rire de complicité dont, la veille, lors de son procès, nous avions tenté tous deux de dissimuler l’ardeur, ce rire qui éclatait au-dessus de la Croix, ce rire que les gens pouvaient peut-être entendre, déchirant les nuages, découvrant un soleil d’aurore, formant non plus une couronne de douleur mais une auréole d’une lumière de gloire dans les cieux. »

Un narrateur installé dans le Grèce contemporaine dont on devine, après l’affaire des enseignes, puis la condamnation du Christ, qu’il n’est autre que ponce Pilate, narre, sous forme d’une lettre à Vitellus, sa rencontre avec le Galiléen, et chercherait, à l’en croire, à prouver enfin que l’homme de Nazareth n’était autre que Dieu. Un fou rire commun avant une condamnation historique, un Dieu qui lui aurait fait don d’immortalité, lui aurait épargné la mort pour qu’il puisse témoigner dans les siècles futurs. Le récit des errances d’un personnage à travers les siècles, qui, d’un point de vie antique – à moins qu’il en soit un simple mythomane – observe effaré les évolutions contemporaines, se lamente de ce monde où la corruption n’est plus ce qu’elle était et où « l’on ne peut plus uriner que dans des endroits introuvables », un monde d’aliénation perpétuelle qui fait regretter des temps passés où, affirme-t-il, « même les esclaves étaient plus libres ». Critique sociale, donc, ce « Fou rire de Jésus » faussement léger, mais ambitieux, traite également des mille et une réécritures des textes, des interprétations, des fantaisies de la mémoire, qu’elle soit individuelle ou collective. Un récit qui brasse large, dérive et divague à travers temps, à travers l’esprit quelque peu perturbé du narrateur, qui amuse et qui donne à réfléchir.

« La femme du futur »

« Et point parce que, encore une fois, comme en ma vie d’avant, je recherchais l’oubli, fuyant ma vérité, mais parce que, maintenant, tout m’était revenu en mémoire, en un rêve où j’étais transparente, où je passais à travers les miroirs, je savais déjà tout et j’étais affolée, les portes de mon château intime s’étaient réouvertes, les unes après les autres, en un fracas de grincements de gonds, de craquements de serrures. »

Belle et originale idée que cette entrée dans le monde futur, où, avant même votre naissance, alors que vous n’existez pas encore, les dieux vous demandent en quel être humain vous souhaitez vous incarner. C’est en 2187 que naît donc la narratrice, sorte d’Alice dans un pays du futur où tout ne serait que merveilles, à tel point que, même à ses yeux encore naïfs, bien des éléments paraissent douteux. Des richesses universelles et une oisiveté impossible allant à l’encontre des vieux traités d’économie du XXIème siècle, des familles qui jouent à vivre comme dans les temps passés, un monde dans lequel elle ne manque pas de se demander « où sont les pauvres, les opprimés, les ratés » mais où, lui explique-t-on, « personne, maintenant, ne se pose plus vraiment le problème de la misère, à part vous peut-être, mais il faut vraiment être une enfant ! », et où il existerait peut-être encore, pour le symbole, un « dernier des prolétaires ». Ironie grinçante, donc, pour ce monde dans lequel il reste possible, pour ceux qui seraient effrayés par une telle vie de bonheur, de prendre place à bord d’un train spécial, qui les emmènera directement vers la vieillesse.

On s’en doute : un tel monde d’« Harmonie Flamboyante » n’est que prétexte à humour grinçant, voltairien ou swiftien, et les déboires de notre Alice, qui se souvient d’avoir tour à tour été, entre autres réincarnations animales, entre autres réincarnations humaines plus banales, Anna Karenine, Yseut, Emma Bovary et quelques autres, découvrira, ballotée entre utopie et dystonie, une étrange et complexe existence qui lui montrera que tout n’est pas que merveilles, que si elle est la plus belle et la plus intelligente elle ne le sera en définitive pas tant que ça, que si dans ce futur où « La mort était inadmissible, impensée ; la mort n’existait plus dans nos idées », l’on peut toutefois apercevoir un cadavre décomposé à la descente d’un avion. La voilà à chercher à comprendre, à réinventer des thèses anciennes, à démontrer – belle idée que celle de ce Congrès Mondial sur l’Existence du Réel – que tous les objets, contrairement à ce que l’on pouvait croire, ne se réparent pas systématiquement eux-mêmes, et qu’il y a ici et là plus d’une faille dans ce monde idéal.

On trouvera dans cette « Femme du futur » des thèmes développés dans ses roman « La Terre ne tourne pas autour du soleil » (Gallimard, 1980), comme la remise en cause de l’héliocentrisme, l’immortalité, la destruction et la fondation de civilisations nouvelles, abordées à travers le regard de ces personnages (presque) innocents que sont les enfants, et l’on y trouvera également l’inévitable Nabucco, camé littéraire propre à l’auteur. Riche aventure, elle aussi par moments décousue, elle aussi par moments divagante, que celle de cette « Femme du futur » embringuée dans un monde qui ressemble aussi à un purgatoire, une utopie qui apparait aussi comme une « fin de l’histoire » où ne subsiste qu’une humanité composée de personnages médiocres, incultes, qui plus est incapables de s’en rendre compte. Une utopie que la prétendue innocence de la narratrice permettra de dynamiter pour un retour à plus âpre et plus signifiant.

Au total

Avec François Coupry, on est souvent aux marges de la science-fiction. À travers ces cinq courts romans, on trouvera une fin du monde, plusieurs tableaux d’utopies ou de dystopies, et des thématiques souvent abordées dans la littérature de genre, comme celle de l’immortalité. « Contes paradoxaux » ou fictions des marges, littérature de l’imaginaire au sens large qui refuse de s’inscrire directement dans un genre et trouve ses racines ailleurs, dans une longue tradition littéraire – les Swift, les Voltaire et bien d’autres – ces cinq récits, en apparence disparates, sont animés par des intentions, des techniques, des sujets similaires. Chez François Coupry, le monde est un théâtre perpétuel sur la scène duquel on n’hésite pas à pratiquer l’excès, le baroque, l’outrance, le grotesque, à virevolter d’une thématique à une autre, à partir dans tous les sens comme sur d’autres scènes – celles d’un cirque, celles d’une foire. Ceci explique pourquoi la plupart de ses récits – à l’inverse d’un « Fils du concierge de l’opéra » policé, homogène, contrôlé, maîtrisé – peuvent conduire les lecteurs à perdre le fil, à décrocher, à chercher partout – comme l’on cherche dans un brocante la pièce unique – le propos essentiel, la destination où l’auteur souhaite les mener. Pourtant, ces contes drolatiques, il faut le goûter, et tant pis si l’on n’est pas emmené comme on pourrait l’être dans un thriller ; il faut prendre son temps, écouter l’auteur expliquer et réexpliquer le monde, mais aussi l’enchanter et le réenchanter, usant de l’image, de l’absurde, du saugrenu, du nonsense, de l’humour pince-sans rire et de l’artifice classique du faux Candide. On devine chez François Coupry une jubilation de l’écriture qui n’est pas sans danger pour un lecteur parfois frustré de s’égarer dans l’écheveau, parfois ravi de découvrir l’inattendu. Ruptures de cohérence, changements de tonalité, tendance à en faire trop ? Certes, mais les amateurs de scénettes et d’images y trouveront leur compte, et verront dans ces thématiques entremêlées, dans ces rugosités narratives le reflet d’un réel qui n’est pas toujours univoque, pas toujours harmonieux, et rarement dépourvu d’angles ou d’aspérités. Bateleur graphomane, parfois – mais en cela en harmonie avec ses personnages – un tantinet prolixe et déstructuré, mais toujours intéressant, toujours foisonnant, l’auteur s’amuse et amuse. À l’ère des « beaucoulogies » qui en disent peu en trop de trop gros volumes, François Coupry lui, en met beaucoup dans chacun de ses courts romans.

________________________

Titre : Merveilles – cinq contes paradoxaux

Auteur : François Coupry

Couverture et illustrations : Cyril Delmote

Éditeur : Pierre Guillaume de Roux-FCD livres

Site Internet : page roman (site éditeur)

Pages : 575

Format (en cm) : 15 x 24 x 5

Dépôt légal : novembre 2018

ISBN : 9782363712752

Prix : 23 €

François Coupry sur la Yozone :

« L’Agonie de Gutenberg »

« L’Agonie de Gutenberg »

C’est ensuite l’entrée progressive dans un hiver météorologique et sentimental ; le retour à Paris depuis New-York, en octobre :

C’est ensuite l’entrée progressive dans un hiver météorologique et sentimental ; le retour à Paris depuis New-York, en octobre :

Par respect pour les artistes qu’elle a connus, Marie a brouillé les pistes afin de décrire le plus précisément possible la psyché d’une Rock Star sur le retour. « Pour atteindre une vérité que la biographie factuelle ne donne pas », estime-t-elle. Ici il s’agit d’un britannique du type Mike Jagger, personne la plus vue sur la planète. En fin de parcours, à près de 70 ans, Roman Rowan fait le bilan de 50 ans d’adulation, de travail et d’épreuves. Le 4 juin 1968 son groupe de rock émergeait lors de l’assassinat de Bob Kennedy à l’Ambassador Hotel, rasé depuis. L’ouvrage est aussi 50 ans d’histoire du rock et de la société dans 25 villes aux États-Unis, Mexique, Argentine, Roumanie, Russie, France, … Et bien sûr l’histoire des femmes qui ont compté pour lui.

Par respect pour les artistes qu’elle a connus, Marie a brouillé les pistes afin de décrire le plus précisément possible la psyché d’une Rock Star sur le retour. « Pour atteindre une vérité que la biographie factuelle ne donne pas », estime-t-elle. Ici il s’agit d’un britannique du type Mike Jagger, personne la plus vue sur la planète. En fin de parcours, à près de 70 ans, Roman Rowan fait le bilan de 50 ans d’adulation, de travail et d’épreuves. Le 4 juin 1968 son groupe de rock émergeait lors de l’assassinat de Bob Kennedy à l’Ambassador Hotel, rasé depuis. L’ouvrage est aussi 50 ans d’histoire du rock et de la société dans 25 villes aux États-Unis, Mexique, Argentine, Roumanie, Russie, France, … Et bien sûr l’histoire des femmes qui ont compté pour lui.

Les trains nous conduisent toujours vers l’enfance

Les trains nous conduisent toujours vers l’enfance S’il y en a un qui ne perd jamais de vue la tour Eiffel, c’est bien Bernard Ollier, l’homme fou et sage, l’homme des livres d’artistes, l’arpenteur des sommets métalliques. Chez Pierre Mainard, l’éditeur scrupuleux et réjouissant, on lira l’étonnant Bernard Ollier exagère La tour Eiffel. Et le poète n’y va jamais de main ni de lettre morte. Il agrandit, escalade, échafaude. Avec lui tout va, car le bâtiment va ; et à tout va !« C’est sa force à la Tour Eiffel : des siècles que ça va durer, alors que toi, tu ne sais même pas pour toi.

S’il y en a un qui ne perd jamais de vue la tour Eiffel, c’est bien Bernard Ollier, l’homme fou et sage, l’homme des livres d’artistes, l’arpenteur des sommets métalliques. Chez Pierre Mainard, l’éditeur scrupuleux et réjouissant, on lira l’étonnant Bernard Ollier exagère La tour Eiffel. Et le poète n’y va jamais de main ni de lettre morte. Il agrandit, escalade, échafaude. Avec lui tout va, car le bâtiment va ; et à tout va !« C’est sa force à la Tour Eiffel : des siècles que ça va durer, alors que toi, tu ne sais même pas pour toi.

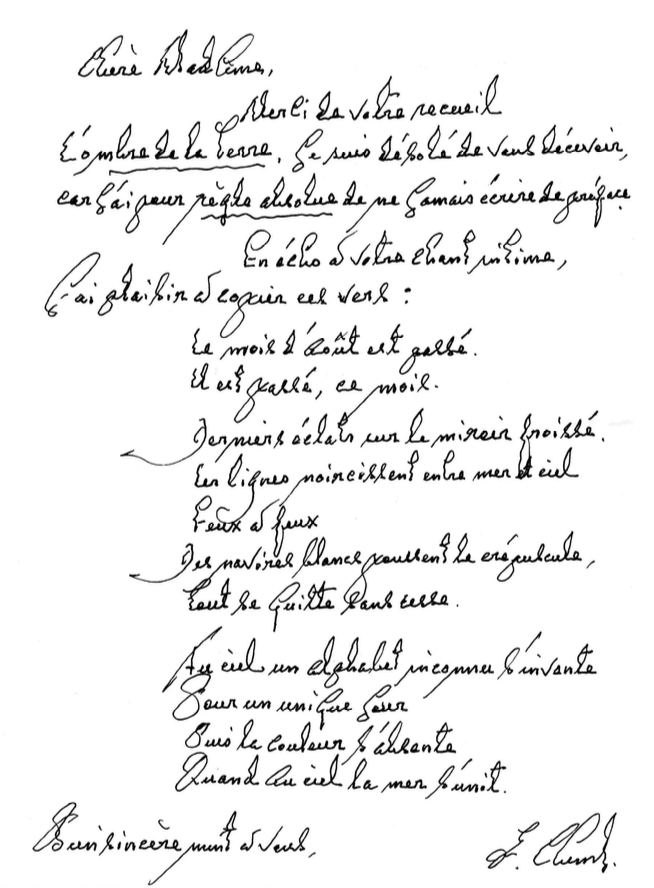

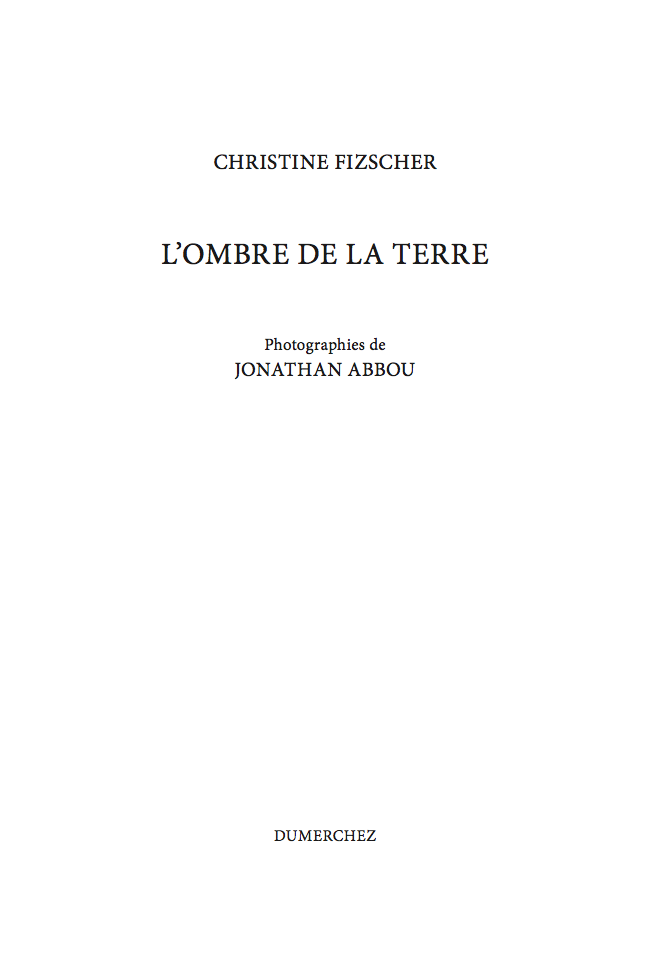

« La nuit prend son temps (roman dont la rédaction fut concomitante aux poèmes de L’OMBRE DE LA TERRE») fournit des réponses à une question centrale. Christine FIZSCHER fouille son désir, et l’illusion de son désir, dans un texte sûr, parfois puissamment érotique et superbement écrit.» Vincent ROY, Le Monde des Livres, 2007

« La nuit prend son temps (roman dont la rédaction fut concomitante aux poèmes de L’OMBRE DE LA TERRE») fournit des réponses à une question centrale. Christine FIZSCHER fouille son désir, et l’illusion de son désir, dans un texte sûr, parfois puissamment érotique et superbement écrit.» Vincent ROY, Le Monde des Livres, 2007