Babette de Rozières est une star du petit écran, une grande cheffe, et une personnalité aimée des Français, très engagée politiquement. On l’a vue aux côté de Valérie Pécresse dans la campagne présidentielle, personne ne peut l’avoir ratée, et elle en a tiré récemment un livre, La face cachée de la politique en Ile-de-France (Orphie, 2023).

Marc Alpozzo : Vous avez d’abord été connue par la télévision, puis par votre engagement politique, votre pugnacité, votre courage. Votre livre retrace ce parcours assez logique finalement.

Babette de Rozières : Le décor est planté. Quarante-cinq ans de télévision, je crois que personne ne m’a ratée. Mon engagement politique me semble être la continuité, d’abord avec ma carte prise au RPR, puis mon implication personnelle, je sais que je suis de droite. Mais avant tout, est-ce que mon livre vous plait ? À propos de mon livre Henri Guaino a dit sur une antenne « tous les hommes politiques devraient lire le livre de Babette et en tirer des leçons »

Bien sûr, c’est un récit autobiographique avant toute chose, dans lequel vous justifiez vos positions politiques, pourquoi cet engagement, quels sont vos combats, et quelles ont été vos déceptions. Alors, ce qui m’a surtout intéressé, et c’est dans le titre même de votre livre, c’est la face cachée de la politique en Ile de France.

En effet le titre de mon livre reflète bien son contenu, que je raconte ce que j’ai vécu

Je ne justifie pas mes positions politiques je ne règle aucun compte personnel non plus, je raconte mes 6 ans en politique auprès de Valérie Pécresse, ce que j’ai vécu dans l’arrière-boutique.

J’explique les raisons du choix politique que j’ai fait l’an dernier le 8 mars 2022 sur les ondes ce CNEWS en pleine campagne présidentielle.

Je pense que beaucoup de gens n’ont pas compris à ce moment-là pourquoi je claquais la porte de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse.

Il fallait que je leur explique que ce n’était pas un simple coup de colère, un petit différend personnel mais l’aboutissement d’une longue réflexion devant une accumulation de constats, de déceptions, d’humiliations de choses que je ne pouvais plus accepter

Ce n’est pas un livre de rancœur personnelle, c’est un livre qui pose un constat sur la vie politique.

Pécresse vous demande de venir la rejoindre, mais vous n’acceptez pas immédiatement.

Elle a eu du mal au début, car je n’ai pas dit « oui » tout de suite. Et mon mari n’était pas d’accord. Elle m’a approchée en 2014, pour une élection en 2015, parce qu’elle voulait tordre le cou au président sortant qui était socialiste, ce qui était tout à son honneur d’ailleurs, puisque la politique c’est d’abord un combat. Elle est donc venue me chercher, dans mon restaurant à Maule dans les Yvelines.

Mon restaurant était devenu son lieu de prédilection ou elle organisait ses repas, (il me revient qu’à ce jour elle ne m’a pas encore payé le repas que j’ai préparé à sa demande pour 54 militants de son équipe de campagne à Maule dans mon restaurant pendant sa campagne présidentielle)

Elle a usé de beaucoup de stratèges, elle savait comment me prendre par les sentiments, mais ça n’a pas marché tout de suite. J’ai attendu, j’ai réfléchi, on me déconseillait lourdement de la suivre mais à partir du moment où je prends une décision je ne reviens pas dessus, et j’y avais beaucoup réfléchi. Plus d’un an après, je lui ai dit « oui », ce qui a déclenché une explosion de joie, tout le monde a été au courant, elle m’avait mise 3e sur sa liste, puis très gênée elle est venue me dire que je serais 5e, parce qu’on lui avait demandé de prendre les écologistes, ce que j’avais compris, puis enfin, elle m’a proposé d’être tête de liste en Seine Saint-Denis, sauf que j’ai refusé car je ne suis pas née en Seine Saint-Denis, j’habite les Yvelines, donc j’ai refusé d’aller en Seine Saint-Denis. Ça s’est bien passé. Je me suis alors lancée dans la campagne, j’ai arrêté mes deux émissions de télévision ou je gagnais bien ma vie, je me suis investie à 100% à ses cotés.

Et puis voilà, Babette c’est le faire-valoir, elle va partout, on ne peut rien faire sans Babette. Monsieur Stefanini, directeur de campagne, donne la consigne à tout le monde, vous ne faites rien sans Babette, partout ma tête, j’étais partout, j’ai même fait le sitting dans le 15e durant 24 heures avec Pierre Yves Bournazel qu’elle a aussi maltraité. La campagne s’est donc bien passée, elle me promet durant cette campagne la vice-présidence au tourisme et une fois qu’elle a distribué les postes, soudain Babette n’est plus là, je ne dis rien, puis elle me nomme déléguée spéciale à la « préfiguration » de la cité de la gastronomie, et lorsque j’ai réalisé que c’était une coquille vide, un hochet, j’ai compris qu’elle s’est foutue de moi et qu’elle m’a bien utilisée.

Comment expliquez-vous cela ?

Allons, vous posez la question, mais vous savez bien qu’une femme issue de la diversité, très populaire, j’étais la seule tête connue dans son équipe, je pesais lourd dans sa liste. Mais si j’ai décidé d’aller avec elle, c’est d’abord parce que j’avais aussi mes idées je ne suis pas naïve à ce point d’autant que j’avais vécu avec un homme politique de 1er plan cumulard maire sénateur et président à l’époque d’un conseil général.

Deux choses me motivaient. Les Outre-mer, et un dossier que je détenais depuis quelques années sur la préservation et la promotion de la culture en Outre-mer. Je pensais que j’aurais une légitimité pour m’imposer et parler des Outre-mer et faire ce que j’avais envie de faire. J’avais donc un moyen de parler de mes citoyens. Je me suis donc dis aussi que j’allais créer un parcours de la gastronomie visant une visibilité sur les outre-mer, ce qui n’intéressait pas Valérie Pécresse. Lorsque je lui en parlais, elle changeait de conversation.

Ce que vous voulez dire, c’était que vous étiez surtout sa caution.

C’est exactement ça. Toute sa campagne reposait sur Babette. Je peux même vous dire que j’ai pesé très lourd dans cette campagne, et si je n’avais pas été dans sa campagne, je me demande encore si elle aurait été élue. Je le dis sans prétention et sans vantardise

À ce point, vous croyez ? Je vous laisse libre de vos mots. Il faut tout de même souligner que Valérie Pécresse, durant la campagne présidentielle, n’a pas été très brillante, si je peux m’exprimer ainsi sans être trop méchant.

C’est le moins que l’on puisse dire. Elle a été nulle, sans saveur, sans aucune densité humaine, seule sa pomme comptait. Elle utilisait tout le monde et ses adeptes étaient tous à ses pieds. Elle était trop habitée trop avide de pouvoir. Au ZENITH j’ai vu une rock-star arriver au ralenti, et ridicule « vous m’avez manqué » ; j’étais devant avec les élus, j’entendais les commentaires, c’était un grand moment de détresse.

Sa campagne n’a pas été très bonne, et cela lui a coûté cher. En plus de cela elle n’a pas été tendre avec Bourdin, pour ne pas dire qu’elle a été presque méchante avec ce journaliste, non ?

Écoutez, cher ami, sa campagne ne m’intéressait pas. Vous avez lu mon livre, vous avez vu que j’y parle surtout de la manière dont j’ai été traitée. J’y évoque également la façon dont elle traite les gens qui sont avec elle. Elle est formidable avec vous, tant qu’elle a un intérêt sinon elle vous presse comme un citron et quand il n’y a plus de jus elle vous jette c’est l’effet kleenex. Il faut savoir que Valérie Pécresse elle n’aime qu’elle. Ses adeptes sont tous des moutons à ses pieds, c’est pour cela qu’elle s’imaginait indomptable, son arme absolue c’est le mensonge les menaces et son factotum Patrick Karam ce mauvais sujet malfaisant ce philanthrope des tropiques, son chien de garde qui puise dans son stock d’associations communautaires, qui constitue son fonds de commerce et qu’il entretient en promettant des subventions pour prouver à sa présidente amie qu’il est capable de rassembler un large public.

Il fallait voir comment elle traite les gens qui travaillent avec elle. C’est pitoyable, c’est un vrai tyran, elle menace, elle promet mais elle ne tient pas sa parole.

Alors j’ai dit NON à l’arrogance, à l’indifférence, aux mensonges à la tromperie et j’ai claqué la porte. On s’engage en politique pour les autres pas pour avoir un titre un rond de serviette. La politique c’est un don de soi.

En effet, vous n’êtes pas tendre avec Valérie Pécresse dans votre livre. Ça m’a paru comme un règlement de comptes. Elle n’a pas été très brillante c’est vrai dans la campagne, et avec Bourdin, je l’ai trouvée presque méchante.

Brillante ? ridicule, oui. Je ne peux pas être tendre avec une femme qui veut être présidente de la république et qui ne savait même pas à combien est le seuil de pauvreté en France. Je vous l’ai dit ce n’est pas un règlement de compte, ce n’est pas le cas je vous rassure il n’y a ni aigreur ni rancune ni haine dans ce livre. Je suis heureuse de ma vie de ce que j’ai fait et de ce que je continue à faire. Lisez bien mon livre vous verrez que le choix que j’ai fait reposait sur des faits politiques précis. Je ne suis pas quelqu’un que l’on traite par le mépris. J’ai toujours su lui dire ce que je pense en toute franchise mais elle n’en faisait qu’à sa tête.

Avec Bourdin, en effet, elle a voulu se faire remarquer, faire du buzz pour attirer l’audimat et les électeurs mais malgré tout ça elle a fait un flop. En tout cas, je ne peux pas travailler comme cela. Je vais vous dire, Valérie Pécresse à la région a fait beaucoup de choses, parce qu’on était là, à ses côtés pour la soutenir la mettre en avant ce que j’ai fait pendant toute la mandature. Tous ces gens qui ont été élus à la première mandature étaient des gens solides, de première cordée. Elle a donc fait autant de choses, parce qu’elle était très bien entourée. Mais durant la seconde mandature, sans nous avertir, elle annonce sur TF1 qu’elle se lance dans la présidentielle. Ça été quelque chose de très curieux. Je ne me réjouis pas de son résultat, une femme à la présidence cela ne m’aurait pas déplu. Mais ses méthodes glauques ne sont pas dignes d’une femme politique qui ambitionne le poste suprême.

Le vrai problème des LR à mes yeux, ce n’est pas Pécresse, mais le refus de l’union des droites, par exemple celle proposée par Éric Zemmour. C’est une erreur fondamentale, qui empêche la droite de revenir au premier plan, n’est-ce pas ?

D’abord, Valérie Pécresse n’avait pas d’idées. Et tout le monde savait qu’on allait dans le mur, mais personne n’osait le lui dire. Moi j’ai eu le courage de lui dire de ne pas y aller, qu’elle allait s’abimer. Elle doit y penser et Magali Lamir sa directrice de cabinet aussi.

C’est cela la politique de plouk. Comme on dit chez nous, elle a mis un coup de sabre dans l’eau. Et le 8 mars 2022 j’ai claqué la porte alors qu’elle était au plus haut dans les sondages 18%.

Et si j’ai écrit ce livre c’est aussi pour expliquer pourquoi j’ai quitté les LR. Alors, pour ce qui concerne l’union des droites dont vous me parlez ça ne m’intéresse pas, les loosers ne m’intéressent pas.

Mais alors, pourquoi êtes-vous encore de droite. Par exemple, le parti de Zemmour, Reconquête, ce n’est rien d’autre que le RPR de 1986. Le RN de Marine Le Pen n’a plus rien à voir avec le FN de son père. Comment vous expliquez-vous que vous soyez tout de même restée à droite, alors que la droite s’obstine à faire son cordon sanitaire, n’écoute plus l’opinion de la rue, préférant l’opinion médiatique, ce qui crée un désaveu du peuple pour les représentants politiques, au point que l’abstention est le premier parti de France ?

Je vais vous dire, durant la campagne, il y avait deux programmes qui parlaient des outre-mer : Celui d’Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen. Valérie Pécresse n’avait aucun programme pour les outre-mer. Je lui avais fait une note sur le sujet, elle n’en a pas tenu compte.

Deux jours avant le premier tour, elle a fait dans une journée un aller et retour en Guadeloupe pour dire qu’elle est allée en outre-mer oubliant la Martinique, erreur stratégique. J’ai pris cela comme du mépris et mes compatriotes aussi. Vous savez ce qui compte pour moi ce sont les valeurs et l’amitié, ce que je reconnaissais dans la droite de Pasqua, de Chirac, de Juppé, de Sarkozy, de Guaino… Maintenant, je vais répondre à votre question, je ne pense plus rien des LR, il n’y a même rien à en penser, et je ne vais pas en parler, ça ne m’intéresse pas.

Cela dit, il faut tout de même reconnaître que la situation actuelle est très grave, surtout en ce qui concerne l’abstention, et surtout si l’on fait une analyse assez poussée de nos institutions et de nos pratiques institutionnelles et constitutionnelles, on prend conscience que l’on prive le peuple de la démocratie mais on le réduit aussi au silence, en grignotant toujours un peu plus les libertés individuelles, d’expression et même celle de penser, autrement dit la liberté de faire la loi, ce qui revient de droit au peuple en démocratie. Regardez la réforme des retraites et le 49.3, la loi sur l’immigration. Or, si vous privez le peuple de sa liberté de s’exprimer, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait des violences. Certes, on n’est plus en 1789, mais il faut y penser. Aujourd’hui, on s’exprime en tapant sur des casseroles. Ce que je déplore et c’est dommage car pour moi les casseroles n’ont leur place qu’en cuisine !

En effet, les casserolades. Mais je reviens aux Outre-mer. Que préconisez-vous politiquement pour ces régions, que l’on considère depuis trop longtemps comme une France de seconde zone ?

Vous avez bien raison, et cela a toujours été une souffrance. Quand je suis entrée à la télévision, j’avais 19 ans, c’était l’ORTF, je me suis rendue-compte que j’étais « immigrée ». C’était la première fois qu’il y avait une Noire dans la maison, et je peux vous dire qu’en 1968, c’était quelque chose. J’ai donc pris conscience de ce climat, que l’on me traitait comme une étrangère, on m’appelait « Y a bon Banania ». On nous disait français. Lorsque pour la première fois j’ai parlé de patates douces, de citrons verts à la télévision on m’a renvoyée dans mes cocotiers, ma cuisine que l’on qualifiait ici dans l’hexagone, en France « d’ethnique » n’intéressait personne. Mais je vais vous dire, le vrai drame de l’Outre-mer, c’est l’éloignement.

Et il faut se rendre compte de l’état d’abandon dans lequel sont les Outre-mer. Éloignement économique avec les difficultés d’approvisionnement, les problèmes d’eau, alors même que les territoires Outre-mer sont entourés d’eau, les problèmes de pollution, avec plus de 70% des hommes qui ont un cancer de la prostate. Alors, je vais vous dire, les Outre-mer tout le monde s’en fout. Et mon combat à moi c’est l’Outre-mer. Il est urgent qu’on s’en occupe avant que cela devienne l’Outre-tombe.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Babette de Rozières, une femme engagée

Babette de Rozières, une femme engagée

Babette de ROZIERES, chef cuisinière française, animatrice de télévision, et femme politique. Elle est auteure des plusieurs ouvrages et elle a organisé le premier Salon de la Gastronomie des Outre-mer à Paris en 2015.

Babette de ROZIERES, chef cuisinière française, animatrice de télévision, et femme politique. Elle est auteure des plusieurs ouvrages et elle a organisé le premier Salon de la Gastronomie des Outre-mer à Paris en 2015.

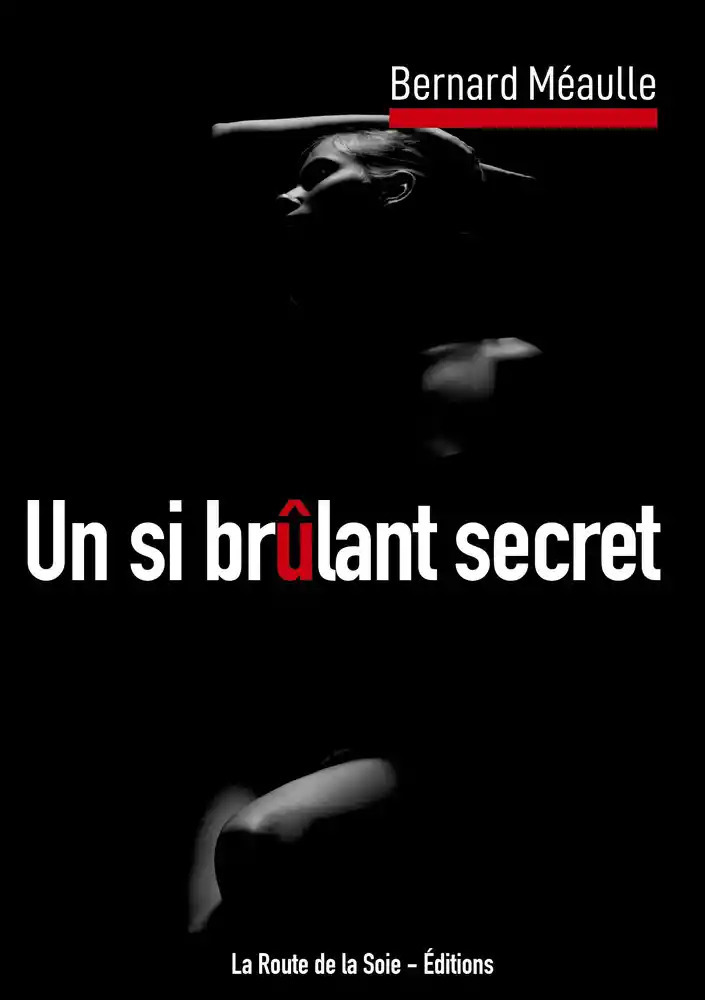

Un si brûlant secret : la femme fatale reinventée

Un si brûlant secret : la femme fatale reinventée

Francine KEISER, ancienne avocate, elle a fondé et créé « Francini_K », une marque de prêt à porter de luxe conçue au Luxembourg, produite en Europe.

Francine KEISER, ancienne avocate, elle a fondé et créé « Francini_K », une marque de prêt à porter de luxe conçue au Luxembourg, produite en Europe.

Fabien Aviet et Nicolas Poirier

Fabien Aviet et Nicolas Poirier  De même que le masque rituel qui finit au Louvre ne doit pas d’abord ses formes à des considérations relevant de l’histoire de l’art, il faut quand on écrit faire abstraction de ce qu’on appelle la littérature et retrouver un art brut, tout tendu vers son effort sauvage. Ce qui a représenté pour moi un assez vaste chantier de lectures, d’écriture, de critique, de théorie, de traduction. J’ai ainsi publié ces dernières années plusieurs livres dans chacun de ces domaines. L’avantage d’un recueil d’articles est, précisément, de faire coexister ces différentes facettes : les Idées arrachées, avec ses 7 parties, donne une idée du système nerveux central d’une pratique qui a tendance, sinon, à se multiplier dans des genres aveugles les uns aux autres. Car j’ai beau faire de la poésie, de la prose, de la traduction, mais aussi de la critique (critique de la poésie, de la prose) et de la théorie (théorie de la poésie, de la critique, de la traduction), en réalité je ne me consacre qu’à une seule et même chose : j’essaie de faire de mon écriture une manière de penser et d’agir (de penser en forme, de révéler la valeur de ce qui arrive, de m’adresser à autrui) et non pas (ou en tout cas pas d’abord, seulement par surcroît) de la littérature. Les Idées arrachées témoigne, dans l’unité d’un livre, des multiples directions de cet unique effort.

De même que le masque rituel qui finit au Louvre ne doit pas d’abord ses formes à des considérations relevant de l’histoire de l’art, il faut quand on écrit faire abstraction de ce qu’on appelle la littérature et retrouver un art brut, tout tendu vers son effort sauvage. Ce qui a représenté pour moi un assez vaste chantier de lectures, d’écriture, de critique, de théorie, de traduction. J’ai ainsi publié ces dernières années plusieurs livres dans chacun de ces domaines. L’avantage d’un recueil d’articles est, précisément, de faire coexister ces différentes facettes : les Idées arrachées, avec ses 7 parties, donne une idée du système nerveux central d’une pratique qui a tendance, sinon, à se multiplier dans des genres aveugles les uns aux autres. Car j’ai beau faire de la poésie, de la prose, de la traduction, mais aussi de la critique (critique de la poésie, de la prose) et de la théorie (théorie de la poésie, de la critique, de la traduction), en réalité je ne me consacre qu’à une seule et même chose : j’essaie de faire de mon écriture une manière de penser et d’agir (de penser en forme, de révéler la valeur de ce qui arrive, de m’adresser à autrui) et non pas (ou en tout cas pas d’abord, seulement par surcroît) de la littérature. Les Idées arrachées témoigne, dans l’unité d’un livre, des multiples directions de cet unique effort. Aucun de ces deux niveaux — critique et théorique — ne mobiliseen tant que telle l’écriture poétique, même si je considère l’explication-de (critique) comme une sorte de préliminaire à l’explication-avec (poétique). Essayer moi-même de composer des poèmes nourrit et enrichit ma manière de parler de ceux des autres, c’est évident ; et lire ceux des autres déplace et fait avancer les miens. Mais quant à dire dans quelle chambre secrète le critique et le poète échangent leur costume, je ne le sais pas trop.

Aucun de ces deux niveaux — critique et théorique — ne mobiliseen tant que telle l’écriture poétique, même si je considère l’explication-de (critique) comme une sorte de préliminaire à l’explication-avec (poétique). Essayer moi-même de composer des poèmes nourrit et enrichit ma manière de parler de ceux des autres, c’est évident ; et lire ceux des autres déplace et fait avancer les miens. Mais quant à dire dans quelle chambre secrète le critique et le poète échangent leur costume, je ne le sais pas trop. En habitant au Japon, en Chine, à Singapour, en Angleterre j’ai pu m’intéresser à des traditions fondamentalement différentes de la nôtre, ce qui est très précieux pour comprendre ce qui dans notre propre manière de faire, avec ses propres évidences inquestionnées relève du pur conformisme, et ce qui au contraire peut être aux prises avec quelque chose d’important. Par exemple : jusqu’à il y a 150 ans, tous les poètes français composaient une poésie en vers réguliers et rimés. Depuis 150 ans, c’est le contraire. Étrange, non ? N’y a-t-il pas nécessairement un a priori qui nous fait considérer aujourd’hui que la rime n’est plus possible ? Cet a priori ne prend-il pas l’allure d’une posture quand ceux qui l’abritent (ils suivent simplement ce que tout le monde fait, au moment où tout le monde le fait) revendiquent par ailleurs la plus grande liberté de penser, la plus grande originalité ? Un outil qui a été utilisé si longtemps et dans tant de régions du monde ne mérite-t-il pas, de la part de chaque poète, un examen sérieux et « authentique » à l’issue duquel il décide, dans tel poème, de l’utiliser, et dans tel autre, de ne pas le faire ? La rime n’est pas une décoration caractéristique d’une esthétique, c’est d’abord un certain outil pour penser : pourquoi alors s’en priver par principe ? Comme dans ces matières (authenticité, postures), il en ressortit à l’éthique, chacun fait sans doute comme il veut, cherche le salut s’il lui plaît, ou continue à faire le malin. Laissons aux rimbaldiens leurs semelles de vent, aux tarkosiens leurs bonshommes de merde et à tous, les « il faut faire ça », « on ne doit pas faire ça ».

En habitant au Japon, en Chine, à Singapour, en Angleterre j’ai pu m’intéresser à des traditions fondamentalement différentes de la nôtre, ce qui est très précieux pour comprendre ce qui dans notre propre manière de faire, avec ses propres évidences inquestionnées relève du pur conformisme, et ce qui au contraire peut être aux prises avec quelque chose d’important. Par exemple : jusqu’à il y a 150 ans, tous les poètes français composaient une poésie en vers réguliers et rimés. Depuis 150 ans, c’est le contraire. Étrange, non ? N’y a-t-il pas nécessairement un a priori qui nous fait considérer aujourd’hui que la rime n’est plus possible ? Cet a priori ne prend-il pas l’allure d’une posture quand ceux qui l’abritent (ils suivent simplement ce que tout le monde fait, au moment où tout le monde le fait) revendiquent par ailleurs la plus grande liberté de penser, la plus grande originalité ? Un outil qui a été utilisé si longtemps et dans tant de régions du monde ne mérite-t-il pas, de la part de chaque poète, un examen sérieux et « authentique » à l’issue duquel il décide, dans tel poème, de l’utiliser, et dans tel autre, de ne pas le faire ? La rime n’est pas une décoration caractéristique d’une esthétique, c’est d’abord un certain outil pour penser : pourquoi alors s’en priver par principe ? Comme dans ces matières (authenticité, postures), il en ressortit à l’éthique, chacun fait sans doute comme il veut, cherche le salut s’il lui plaît, ou continue à faire le malin. Laissons aux rimbaldiens leurs semelles de vent, aux tarkosiens leurs bonshommes de merde et à tous, les « il faut faire ça », « on ne doit pas faire ça ».

La sauvagerie du poème signe donc son appartenance à un autre ordre que celui du discours, et sa relation aux écosystèmes saccagés est avant tout d’homologie : le poème est sauvage, comme un animal. Rétif au discours, indomptable. Le rapport du poème à l’écologie ne concerne d’abord pas son dire, mais son être. Or (c’est déjà quelque chose) on peut dire que si n’existaient, plutôt que les milliards de déclinaisons du zoon logikon, que des renards, des grenouilles et des poèmes, le problème écologique serait résolu : la politique n’est pas en cela la solution à la crise écologique mais (avec son usage du discours, sa manière de trancher, son goût des masses) fait plutôt partie du problème.

La sauvagerie du poème signe donc son appartenance à un autre ordre que celui du discours, et sa relation aux écosystèmes saccagés est avant tout d’homologie : le poème est sauvage, comme un animal. Rétif au discours, indomptable. Le rapport du poème à l’écologie ne concerne d’abord pas son dire, mais son être. Or (c’est déjà quelque chose) on peut dire que si n’existaient, plutôt que les milliards de déclinaisons du zoon logikon, que des renards, des grenouilles et des poèmes, le problème écologique serait résolu : la politique n’est pas en cela la solution à la crise écologique mais (avec son usage du discours, sa manière de trancher, son goût des masses) fait plutôt partie du problème. Un précédent essai,

Un précédent essai,