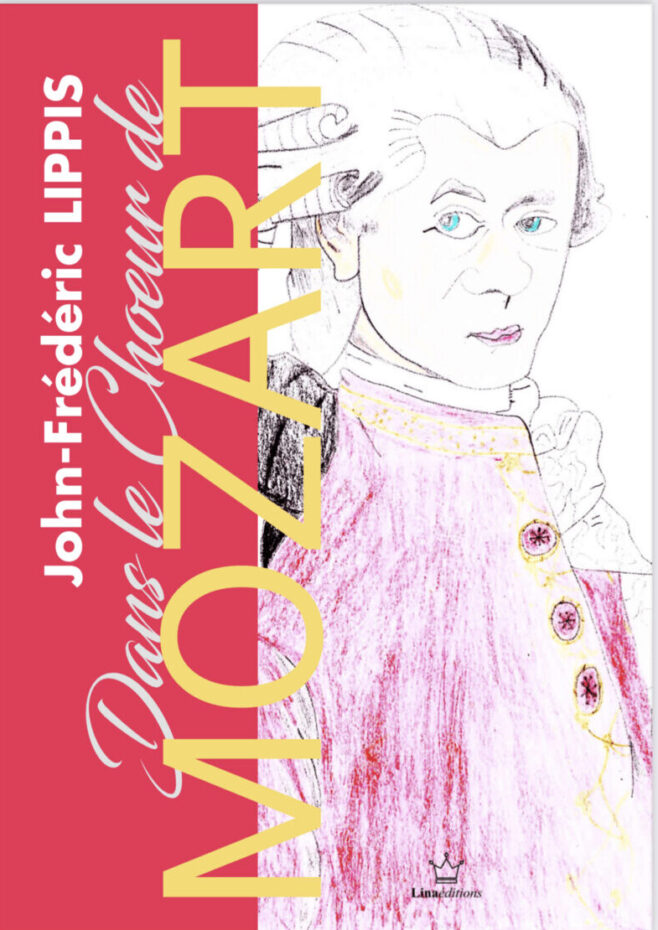

Entretien. John-Frédéric Lippis – « Dans le Chœur de Mozart »

John-Frédéric Lippis publie Dans le Chœur de Mozart aux Éditions Lina. Il s’agit du troisième livre publié par ce pianiste et compositeur, fondateur de l’Académie de piano JF Lippis. Selon lui, nombreuses sont les raisons qui l’on poussé à écrire ce livre dont la plus forte est, bien entendu, sa rencontre avec la personnalité et la création du grand compositeur et qui le fait dire avec le clin d’œil de l’homonymie Je suis Mozart. Retenez, bien entendu, le verbe suivre et non pas être qui risquerait de vous sembler trop arrogant de la part d’un musicien et un pianiste qui sait mesurer à la fois l’effort et les bienfaits de son art. En écrivant ce livre, John-Frédéric Lippis promet à chaque lecteur une révélation de la personnalité mozartienne. Il nous dit : « En me lisant dans vos mémoires, vous aurez votre Amadeus à vous ».

John-Frédéric Lippis publie Dans le Chœur de Mozart aux Éditions Lina. Il s’agit du troisième livre publié par ce pianiste et compositeur, fondateur de l’Académie de piano JF Lippis. Selon lui, nombreuses sont les raisons qui l’on poussé à écrire ce livre dont la plus forte est, bien entendu, sa rencontre avec la personnalité et la création du grand compositeur et qui le fait dire avec le clin d’œil de l’homonymie Je suis Mozart. Retenez, bien entendu, le verbe suivre et non pas être qui risquerait de vous sembler trop arrogant de la part d’un musicien et un pianiste qui sait mesurer à la fois l’effort et les bienfaits de son art. En écrivant ce livre, John-Frédéric Lippis promet à chaque lecteur une révélation de la personnalité mozartienne. Il nous dit : « En me lisant dans vos mémoires, vous aurez votre Amadeus à vous ».

Les paroles que je viens de citez en introduction résonne comme une promesse qui engage votre livre que vous qualifiez « d’étincelle qui embrase le sujet Mozart ». Pourriez-vous nous dire qu’est-ce qui vous a poussé avant tout à l’écrire, à allumer cette étincelle, pour reprendre vos propres paroles ?

Il faut remonter à mon enfance et mes premiers cours de musique. Mozart lorsqu’on commence les cours, peu importe l’instrument, ou le solfège est l’un des premiers compositeurs à apparaitre aux yeux de l’élève comme mystérieux. Il dépasse la notion musicale. Que l’on soit enfant ou adulte, on ressent immédiatement quelque chose de différent à l’énoncé de sa vie. Il est une étincelle qui soudain éclaire votre chemin par sa musique, sa créativité, son génie. Contrairement à tous, il se ressent d’abord et s’écoute après.

Mozart ne laisse personne indifférent. Sa personnalité amène le débat. Sur Mozart chacun a son mot à dire, une opinion, même sans le connaitre précisément. L’enfant, l’homme, le compositeur, ses engagements, etc.

Enfant, j’ai commencé la musique par la batterie, on m’a fait frapper en rythmique la mélodie de la 40e symphonie. Puis ensuite lorsque je me suis mis à l’accordéon, j’ai gagné ma place de demi-finaliste aux championnats d’Europe en interprétant « La Marche Turque ». Plus tard, lorsque j’ai pris mes premiers cours de piano, le génie de Mozart ne m’a plus quitté.

Au fil des années, j’ai compris que nous avions tous quelque chose de Mozart en nous. Ce génie s’est introduit dans nos vies et notre quotidien. On ne parle pas forcément de musique lorsque l’on cite Mozart. Mozart veut dire génie, grandeur, créativité infinie… Il est devenu un mot du vocabulaire. Un repère. Dans les milieux populaires, les gens aiment citer Mozart et ainsi montrer qu’ils ont connaissance de la grande musique. Allez citer Liszt ! très grand compositeur et plus encore que j’affectionne tant, mais dans nos campagnes et même à la ville, très peu connaissent. Mozart est présent à l’école, dans les formations pour adultes, dans le coaching, il est cité. Certains le prennent en surnom. Et combien de fois a-t-on appelé quelqu’un de doué Mozart ou le petit Mozart ?

J’ai été donc intérieurement touché dès mon plus jeune âge par sa musique, et plus encore par sa vie au fur et mesure que je grandissais, je me reconnaissais en lui sans jamais m’identifier. Il est une étoile. La première phrase qui m’est venue au sujet de Mozart et de son œuvre est devenue ma devise : Me rapprocher le plus possible de l’impossible.

Mozart est aussi bouleversant que consolidant. Il a fait naître en moi des envies, des motivations, une inspiration. Et beaucoup d’aspirations.

Un autre aspect qui me semble déterminant est celui exprimé par le titre de votre ouvrage. Vous faites dans son Préambule une plaidoirie pour le chœur comme « union de voix » mais aussi de « beauté de l’harmonie ». Pourquoi avoir choisi ce titre à votre livre ? Et qu’entendez-vous par cette réalité de groupe qui, selon vous, au lieu de cultiver l’égalité, est un exemple d’universel, d’harmonie ?

Je trouve le mot « chœur » universel et bouleversant de sens. Il est la vie. Lorsque j’ai joué en orchestre ou dirigé des chorales, je me suis aperçu que l’égalité n’amène pas à l’harmonie. C’est dans la pluralité et avec la nature de chacun tel qu’il est qu’on harmonise. Cette liberté qu’on ne prend pas forcément et qui peut être donnée. Le respect de l’individu dans sa plus simple définition. Ce sont bien les sons différents et les notes que l’on n’attend pas qui font cette symphonie merveilleuse en musique comme dans la vie. J’ai beaucoup observé les gens, et surtout écouté. J’ai compris que beaucoup n’avaient pas encore pris conscience du devoir et plus encore la beauté de s’harmoniser avec les autres. Ça demande un investissement de soi, de la ténacité, de l’amour. Et ainsi se forme le chœur. J’écris dans le livre que « le cœur des hommes est bien plus fragile que le chœur des hommes. Il faut l’unité. Dans le chœur, il y a cette unité, l’acceptation, le pardon, le bon sens, l’envie de faire bien les choses pour que cela reste harmonieux. On ne fuit pas ce qui nous ressource. Il y a de l’accomplissement. Lorsque j’écris « l’alimentation la plus saine est la scène », il faut comprendre que c’est dans l’action qu’on se révèle, dans l’expression. Je veux dire aussi qu’on se nourrit énormément de ce que l’on vit au quotidien, on le respire, et c’est là que le chœur soigne les maux, éduque, et fait grandir chacun de nous. C’est l’unité et le travail sur soi qui font que l’on sort de toutes médiocrités et faux pas. Ensemble, en préservant nos différences, nous nous enrichissons. Notre grandeur n’est pas d’arriver à la taille de l’autre ou de sa richesse, mais de s’harmoniser avec ce qui nous entoure et ce que l’on ressent intimement. Je suis convaincu de cela.

Mozart s’est nourri de ses voyages, de ses rencontres, de ses rêves, d’une harmonie large. Il aimait des choses très différentes et multiples. Sa musique est un point de rencontre.

Vous affirmez que votre vie a été jalonnée par des « rencontres incroyables ». Celle avec Mozart en est une, sans doute. S’il fallait la positionner sur l’échelle de votre enchantement, de votre découverte musicale, de votre formation, à quelle hauteur vous l’érigeriez-vous ? Autrement dit, que signifie suivre Mozart pour vous personnellement ?

Suivre Mozart, c’est l’expression de votre liberté intime, ce que vous avez en vous et qui est votre vie, votre valeur. Votre vibration. S’harmoniser. Suivre son intuition, créer son avenir, son présent par l’action. Être soi. Vivre sa vie.

Mozart est ma première grande rencontre musicale et spirituelle. La pièce d’un puzzle, ou plus encore le schéma qui nous construit, un élément de l’éducation. Ma deuxième découverte fut Léonard de Vinci que mon père m’a fait découvrir. On parlait beaucoup d’art, de lettres et de technologie ou encore de sciences à la maison.

C’est en cela que mon parcours musical m’a emmené des études du Conservatoire Nérini à Paris jusqu’à l’École Polytechnique dont la formation aura bouleversé ma vie.

Mozart et de Vinci auront été deux de mes repères et inspiration.

S’il fallait prendre un exemple de portrait de Mozart, je vous proposerais de choisir celui (p.56) où vous le comparez à un arbre, à une forêt, etc. Je vous laisse enrichir ce portrait en détaillant chacun de ces éléments si bien choisis. Pouvez-vous le redessiner ?

Avec grand plaisir, je vous restitue ce que j’ai écrit dans le livre.

Mozart est un arbre, et les branches, les racines sont si nombreuses que l’espace au sol occupé est aussi grand que celui vers le ciel, toutes branches déployées. Il est une symphonie verte, couverte tantôt d’un ciel bleu ou d’un ciel étoilé. Une forêt si épaisse qui protège la terre des tempêtes, l’âme du compositeur. Je pense que Mozart, son génie fut tel, que son âme, était intouchable, le rendant inatteignable.

Que pouvez-vous nous dire de l’âme de Mozart ? Comment comprendre cette phrase que vous écrivez : « Il avait plusieurs visages mais une seule âme lumineuse » ? Y a-t-il un rapport avec son œuvre dont vous écrivez qu’elle est composée « des notes qui s’aiment » ?

Lorsque j’évoque que Mozart avait plusieurs visages, je fais référence à ses engagements et aux nombreux intérêts extra-musicaux qu’il pouvait avoir. Son engagement auprès de la franc-maçonnerie, ceux dans le développement de sa carrière, avec une façon très différente pour l’époque de vendre ses concerts ou de les organiser, ou encore d’éditer ses partitions, etc.

Parlons, si vous le permettez, de l’enfant prodige dont Mozart est, à mon sens, l’exemple absolu. En quoi ce don précoce a-t-il impressionné ses contemporains et continue d’exercer de nos jours le même effet sur le public même lorsqu’il s’agit d’autres artistes ?

L’exemple absolu. Vous avez tout dit. Il faut dire qu’à l’époque, entendre un enfant de moins de 5 ans interpréter avec brio de petites musiques au piano était incroyable, tout comme aujourd’hui. Selon les écrits, on peut comprendre que ces interprétations étaient abouties. Plus encore, l’enfant avait une mémoire des sons au-delà du possible et une oreille absolue. Ajoutez à cela ce que Mozart dégageait plus qu’un autre est l’émotion de sa musique et sa personnalité. Il avait une attraction, sa musique était immédiatement accessible. Il générait une fierté et un enthousiasme chez tous ceux qui l’écoutaient. Le fait que ce soit un enfant diront certains, mais mieux encore avec la fabuleuse énergie de l’enfant. Un enfant c’est l’innocence, la sincérité, la magie, ajoutez à cela le génie….

Mais parler de talent prodige chez Mozart exige un regard sur son œuvre. Quelle est son étendue et comment expliquez-vous la force qu’elle exerce depuis sur l’humanité entière ? Peut-on parler à ce sujet d’universalité ?

Nous sortions d’une époque baroque, riche et talentueuse, certes. Mozart, soudain allège si je puis dire, l’écriture musicale et son ressenti. Place à l’émotion. C’est plus harmonieux tout en étant plus léger. Plus harmonieux dans le sens où l’âme de l’auditeur est immédiatement touchée. Cela va au-delà de l’écoute. Il redessine l’arrangement musical, sans contour, sans marge. On peut pénétrer sa musique.

Pour ma part j’explique cela par la capacité de Mozart, avec l’aide de son père, de simplement exprimer son inspiration d’enfant et la restituer comme telle sans retouches. De tous les compositeurs que nous connaissons, majoritairement, ils composent à l’âge adulte, et l’expression, certes grandiose, ne peut avoir l’innocence, la profondeur, l’authenticité de celle de l’enfant. À cela vous ajoutez le génie… et vous obtenez Mozart. Sans oublier que cette capacité représente également un travail non pas acharné, mais profond et sans relâche. Celui qui s’acharne met du nerf dans sa musique, ce n’est pas toujours positif, il faut que la source coule sans être contrée et resserrée et sans que l’inspiration ne soit retouchée, et Mozart attachait à cela une importance hautement symbolique.

Enfant, adolescent en même à l’âge adulte, Mozart avait un caractère très affirmé. Que peut-on dire à ce sujet ?

Il était ingérable à tous les âges pourrait-on simplifier.

Il savait ce qu’il voulait et était prêt à tout pour suivre son intuition et sa volonté. Il avait des ambitions. Malheur à celui qui osait lui demander de rectifier son œuvre par exemple. Une personnalité complexe pour un compositeur qui a simplifié le rapport à la musique. Prenez juste en exemple sa relation avec l’archevêque Colloredo, en 1781, Mozart quitte Salzbourg et son emploi auprès de lui, avec qui il ne s’entend pas, c’est le moins que l’on puisse dire. Il était capable de décision radicale.

Aussi, quand il donnait son amitié, c’était entier. Avec Haydn, il partagera des grands moments de sa vie, de son inspiration. Même si le tout Vienne a voulu les opposer à l’époque, ils sont restés amis, éprouvant une grande admiration l’un pour l’autre.

Mozart était un être sensible mais au caractère fort. Il avait une ténacité et n’hésitait pas à se mettre en danger au nom de ses convictions, de son cœur.

Peut-on dire que Mozart était un homme libre ? Quelle signification prend ce mot chez cet homme de génie ?

On ne peut enchainer Mozart, il est au-dessus de tout.

D’abord je vous parlerais du musicien. Libre oui. Totalement je suis convaincu au regard de l’œuvre et des écrits, récits, etc. Sa créativité venait de si haut que la notion de liberté devient dérisoire. Nous sommes dans une autre dimension.

Si l’enfant a joui d’une liberté évidente et « facile », l’homme, lui, a dû défendre corps et âmes sa liberté d’expression, de créativité, sa façon de vivre, son regard très précis qu’il portait sur les choses qui l’entouraient. L’acceptation de ce qu’il était lors de sa vie. Mozart s’est investi dans beaucoup d’expériences très différentes, de rencontres, et sa vision était si large qu’elle lui a posé des problèmes sérieux. Homme ambitieux, je pense que sa vie d’adulte a été plus difficile que celle de l’enfant prodige en matière de liberté. Mais cette liberté, il l’a sans cesse revendiquée, il s’est battu pour elle, sa décision brutale lorsqu’il est parti libéré de tous engagements de Salzbourg à Vienne en 1781. Lorsqu’il sentait des limites il s’enfuyait.

Il est mort en homme libre.

Tous les compositeurs après lui ont été ses « otages » en quelque sorte, ils ont trouvé la liberté dans la prison dorée sans barreaux de Mozart, tous les musiciens même, j’en fais partie probablement. Il nous a libéré l’esprit, c’est cela la liberté qu’il nous a transmise.

Quant aux qualités que vous décelez dans l’œuvre mozartienne, permettez-moi d’en citez à nouveau son caractère lumineux, en ajoutant celles que vous décrivez comme étant « une musique si légère, soyeuse, pleine de rêve ». Sans doute, cette liste n’est pas achevée. Pourriez-vous la compléter ?

On peut compléter par tant de superlatifs. Il est émouvant dans le sens le plus large du thème. On est ému de l’enfant, du génie, de ses capacités, de son tempérament. Il faut aussi noter la transformation de la pensée de Mozart à l’âge adulte où installé à Vienne, il réalise son rêve d’Opéra « national » après la commande de l’empereur d’Autriche Joseph II pour le Burgtheater. Il va créer « l’Enlèvement au Sérail » qui sera un triomphe. C’est une nouvelle page pour Mozart où il s’ouvre un nouveau style plus large le singspiel. Lumineux jusqu’au bout.

Il n’a cessé de progresser toute sa vie, Même adulte il grandissait encore.

Peut-on parler de l’héritage de la musique de Mozart ? Vous écrivez : « Il a transformé l’histoire de la musique, il en est devenu le personnage central »

Comme je l’écris, « Mozart a donné de la dimension à la musique ». Une autre dimension pourrait-on dire. Si Bach avant lui nous avait gâtés et fait vibrer, Mozart a allégé son écriture, ses arrangements orchestraux, on est dans un schéma totalement différent. Il faut dire que Mozart a uni en lui-même l’art de Bach, la force de Haendel, la clarté et le charme les plus spirituels de Haydn. Les œuvres de Bach et Haendel vont éblouir Mozart, et il va en faire jaillir encore davantage de magie.

Permettez-moi, en conclusion, de vous interroger sur votre expérience personnelle en contact avec la musique Mozart. « Ce génie a électrisé ma vie. Mozart m’a secoué surtout poétiquement » – écrivez-vous. Quelle est la part de Mozart qui existe en vous, citant la célèbre formule à laquelle vous faites appel, et selon laquelle nous avons tous quelque chose de Mozart en nous ?

Mozart c’est la jeunesse éternelle, une force spirituelle, la magie des sens, et l’union des différences dans une harmonie contagieuse et possible grâce à une intelligence de l’oreille et du cœur.

Mozart m’a séduit dans l’enfance par l’accessibilité de sa musique puis à l’adolescence en observant qu’il avait tracé sa propre route, et changé le visage de la musique, c’est en cela qu’il m’a inspiré.

Aussi, le mariage d’amour de Mozart avec Constance m’a séduit et a confirmé toute la grandeur et la passion qui pouvaient l’habiter.

Autour de moi, j’ai découvert très tôt cette présence de Mozart dans nos vies, au-delà de la musique, c’est en cela que je me suis dit « Mozart est en chacun de nous ».

Celui qui écrit une note, des mots, celui qui laisse un témoignage, un message, l’œuvre d’une vie, sans question de grandeur mais d’engagement, ne meurt jamais, voilà l’exemple de Mozart.

Nous sommes tous dans le chœur de Mozart.

Merci pour vos questions pertinentes et votre passion pour la culture, les lettres, votre implication.

Propos recueillis par Dan Burcea

John-Frédéric Lippis, Dans le Chœur de Mozart, Éditions Lina, 2023.

Réécoutez l’émission

Réécoutez l’émission