Pour télécharger la version PDF de l’argumentaire sur Eric Durand-Billaud, merci de cliquer ICI

Pour télécharger la version PDF de l’argumentaire sur Eric Durand-Billaud, merci de cliquer ICI

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

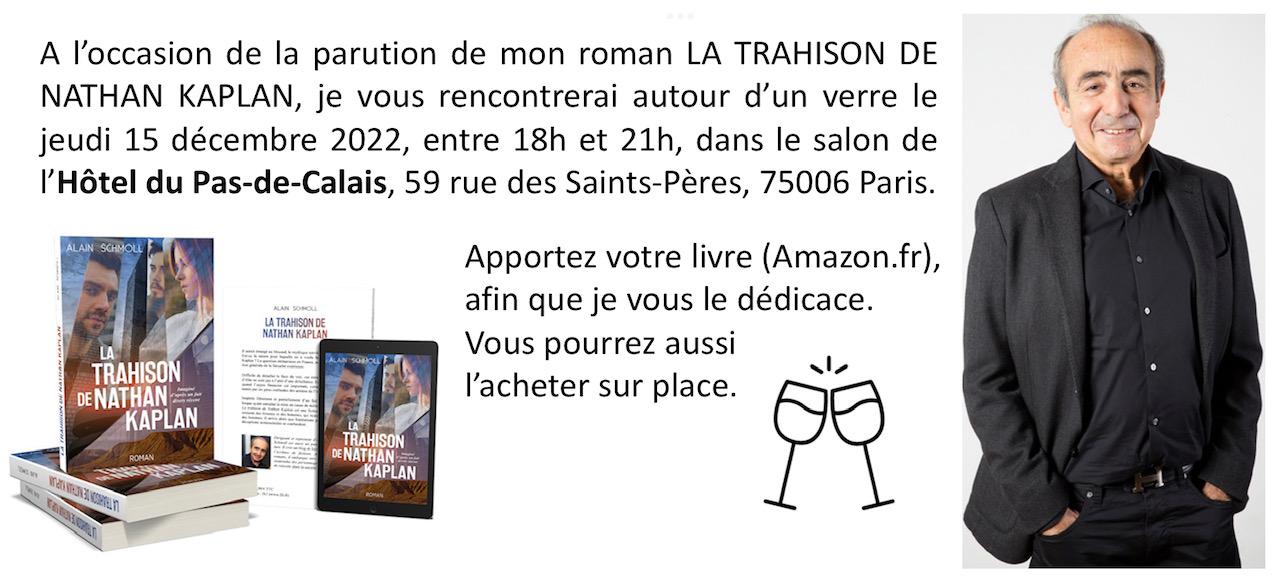

Invitation Dédicace Alain Schmoll Jeudi 15 décembre 2022 de 18h à 21h à l’Hôtel du Pas-de-Calais 59 rue des Saints-Pères, 75 006 Paris

Rousseau avait besoin de marcher pour réfléchir et écrire. Ancien ouvrier devenu juriste, le Charentais Didier Guillot semble suivre l’exemple du philosophe, en parcourant les Causses, le Massif central. Rousseau n’est pourtant guère évoqué, ici : Sur les pas de Stevenson, l’auteur évoque avec passion ses pérégrinations, ses réflexions, avec pour fil d’Ariane la figure aimée d’un frère disparu. Journal de voyage, mais aussi récit initiatique, ce premier petit livre nous emmène loin de la civilisation, des voitures, comme pour mieux nous reconnecter au monde. Par Étienne Ruhaud.

Rousseau avait besoin de marcher pour réfléchir et écrire. Ancien ouvrier devenu juriste, le Charentais Didier Guillot semble suivre l’exemple du philosophe, en parcourant les Causses, le Massif central. Rousseau n’est pourtant guère évoqué, ici : Sur les pas de Stevenson, l’auteur évoque avec passion ses pérégrinations, ses réflexions, avec pour fil d’Ariane la figure aimée d’un frère disparu. Journal de voyage, mais aussi récit initiatique, ce premier petit livre nous emmène loin de la civilisation, des voitures, comme pour mieux nous reconnecter au monde. Par Étienne Ruhaud.

En 1878, en proie à un chagrin d’amour, Robert Louis Stevenson part se ressourcer dans les Cévennes, avec pour toute compagnie l’ânesse Modestine. Paru l’année suivante, en juin 1879, Voyage avec un âne dans les Cévennes (Travels with a Donkey in the Cévennes) relate les aventures du célèbre écrivain écossais, témoin entre autres de la guerre des camisards, soit de véritables affrontements religieux opposants protestants et catholiques.

En 1978, soit très exactement un siècle après le fameux voyage, la Fédération française de randonnée pédestre créée le fameux « chemin de Stevenson », soit le GR 70, qui suit assez fidèlement la trace de l’intéressé, en l’allongeant toutefois. Le GR 70, qui passe désormais par Le Puy-en-Velay-Le Monastier et Saint-Jean-du-Gard-Alès, compte deux cent cinquante kilomètres. Dans la foulée, une association est fondée en 1994, afin de promouvoir le sentier.

« C’est seul que je partirai en cavale », déclare Didier Guillot. Désirant s’affranchir d’une civilisation oppressante, s’extraire de la cité, faire le vide, l’homme enfile ses chaussures de randonnée, non sans avoir préalablement minutieusement planifié la traversée. Il ne s’agit donc pas d’une fuite en avant, mais bien d’un périple pensé, voulu. Très enthousiaste, le marcheur révèle aussi ses failles, ses difficultés, ses soucis de santé, les douleurs musculaires (« Le froid pénètre les chairs, une douleur lancinante creuse son lit dans ma cuisse gauche. Je ralentis le pas ») ou encore ses phases de découragement (« Le moral a connu des jours meilleurs et seul le respect du matériel m’interdit de tout envoyer valdinguer »).

Didier Guillot, comme beaucoup de bambins, se rêvait explorateur. Devenu juriste, donc, ce « sédentaire contrarié avec des petits bouts d’ailleurs envahissant [son] domicile » semble chercher à retrouver les senteurs d’enfance, ce « goût de bois et de vase emplissant sa mémoire ». Sur place, le narrateur/auteur laisse volontiers vagabonder sa pensée, s’imaginant parfois très loin, aux États-Unis. Athée, l’homme n’est toutefois pas dépourvu d’une sorte de spiritualité panthéiste, puisqu’il s’agit de faire corps, justement, avec la Nature, en s’affranchissant du lien social, nécessairement parasitant, vain.

Délaissant la compagnie de ses contemporains, eux aussi touristes, Didier Guillot s’abandonne ainsi complètement à la contemplation, après s’être débarrassé des scories du quotidien, soit de la ville. La plume se fait dès lors lyrique. La langue est sobre, élégante et cadencée : « l’air est doux. Les nuages moutonnent dans un large troupeau. Les collines environnantes rougeoient. »

Constitué d’une série de textes brefs, comme autant de poèmes narratifs, le journal suit toutefois un fil rouge. Parti à la recherche de lui-même, le narrateur porte le deuil de Daniel, frère prématurément disparu, et donc nous découvrons la figure au fil des pages. Rebelle, un peu bad boy, Daniel hante le voyageur, et l’accompagne partout, apparaissant au gré des balades.

Une touche de mélancolie baigne ainsi l’ensemble, jusqu’à la fin, au chapitre « Exhumation », lorsque notre héros déterre, symboliquement, ce fameux frère, pour mieux oublier, digérer en quelque sorte, la douleur de la perte, le manque : « Je me souviens de ce moment précis où j’ai déterré mon frère (…) Comme si nous piétinions ensemble les frontières d’une enfance commune. Dans l’obscurité de la salle de spectacle, ma main chercha la chaleur d’une présence oubliée (…) Et un étranger au regard familier participant à mon concert intérieur. Sur ces mêmes terres, je gambadais et j’avais un frère à mes côtés. Mémoire agitée. »

Les dernières lignes de J’ai appris à rêver semblent ainsi apaisées. Parvenu au bout de son périple, de son pari, D. Guillot est en paix avec lui-même.

Outre la figure tutélaire, obsédante, du défunt frère, artistes comme écrivains se succèdent, se croisent. On est ainsi surpris par la diversité des références, des sources citées : qu’il s’agisse de chanteurs populaires tels Mathieu Boogaerts ou Alain Baschung, ou de souvenirs de lecture extrêmement variés, de Céline à Cioran, sans oublier naturellement Stevenson, auteur phare, central, ni évidemment Thoreau, chantre du retour à la Nature. Placé face à lui-même, confronté au deuil, à la souffrance physique, le narrateur trouve un puissant réconfort, un baume, à travers la contemplation, mais aussi à travers ses propres souvenirs de lecteur, de mélomane. Il s’agit bien, aussi, d’un voyage littéraire.

Premier livre d’un homme déjà mûr, J’ai appris à rêver est donc une sorte de cheminement, extérieur comme intérieur. Marcheur, Didier Guillot nous emmène loin, avec lui : loin d’une société jugée oppressante, corrompue, loin de la technologie, des GPS et autres gadgets. C’est bien volontiers que nous l’accompagnons, pas à pas, sur les sentes de la mémoire, en compagnie de grands esprits.

J’ai appris à rêver ou l’éloge de la marche par Didier Guillot

J’ai appris à rêver ou l’éloge de la marche par Didier GuillotRousseau avait besoin de marcher pour réfléchir et écrire. Ancien ouvrier devenu juriste, le Charentais Didier Guillot semble suivre l’exemple du philosophe, en parcourant les Causses, le Massif central. Rousseau n’est pourtant guère évoqué, ici : Sur les pas de Stevenson, l’auteur évoque avec passion ses pérégrinations, ses réflexions, avec pour fil d’Ariane la figure aimée d’un frère disparu. Journal de voyage, mais aussi récit initiatique, ce premier petit livre nous emmène loin de la civilisation, des voitures, comme pour mieux nous reconnecter au monde. Par Étienne Ruhaud.

En 1878, en proie à un chagrin d’amour, Robert Louis Stevenson part se ressourcer dans les Cévennes, avec pour toute compagnie l’ânesse Modestine. Paru l’année suivante, en juin 1879, Voyage avec un âne dans les Cévennes (Travels with a Donkey in the Cévennes) relate les aventures du célèbre écrivain écossais, témoin entre autres de la guerre des camisards, soit de véritables affrontements religieux opposant protestants et catholiques.

En 1978, soit très exactement un siècle après le fameux voyage, la Fédération française de randonnée pédestre crée le fameux « chemin de Stevenson », soit le GR 70, qui suit assez fidèlement la trace de l’intéressé, en l’allongeant toutefois. Le GR 70, qui passe désormais par Le Puy-en-Velay-Le Monastier et Saint-Jean-du-Gard-Alès, compte deux cent cinquante kilomètres. Dans la foulée, une association est fondée en 1994, afin de promouvoir le sentier.

« C’est seul que je partirai en cavale », déclare Didier Guillot. Désirant s’affranchir d’une civilisation oppressante, s’extraire de la cité, faire le vide, l’homme enfile ses chaussures de randonnée, non sans avoir préalablement minutieusement planifié la traversée. Il ne s’agit donc pas d’une fuite en avant, mais bien d’un périple pensé, voulu. Très enthousiaste, le marcheur révèle aussi ses failles, ses difficultés, ses soucis de santé, les douleurs musculaires (« Le froid pénètre les chairs, une douleur lancinante creuse son lit dans ma cuisse gauche. Je ralentis le pas ») ou encore ses phases de découragement (« Le moral a connu des jours meilleurs et seul le respect du matériel m’interdit de tout envoyer valdinguer »).

Didier Guillot, comme beaucoup de bambins, se rêvait explorateur. Devenu juriste, donc, ce « sédentaire contrarié avec des petits bouts d’ailleurs envahissant [son] domicile » semble chercher à retrouver les senteurs d’enfance, ce « goût de bois et de vase emplissant sa mémoire ». Sur place, le narrateur/auteur laisse volontiers vagabonder sa pensée, s’imaginant parfois très loin, aux États-Unis. Athée, l’homme n’est toutefois pas dépourvu d’une sorte de spiritualité panthéiste, puisqu’il s’agit de faire corps, justement, avec la Nature, en s’affranchissant du lien social, nécessairement parasitant, vain.

Délaissant la compagnie de ses contemporains, eux aussi touristes, Didier Guillot s’abandonne ainsi complètement à la contemplation, après s’être débarrassé des scories du quotidien, soit de la ville. La plume se fait dès lors lyrique. La langue est sobre, élégante et cadencée : « l’air est doux. Les nuages moutonnent dans un large troupeau. Les collines environnantes rougeoient. »

Constitué d’une série de textes brefs, comme autant de poèmes narratifs, le journal suit toutefois un fil rouge. Parti à la recherche de lui-même, le narrateur porte le deuil de Daniel, frère prématurément disparu, et dont nous découvrons la figure au fil des pages. Rebelle, un peu bad boy, Daniel hante le voyageur, et l’accompagne partout, apparaissant au gré des balades.

Une touche de mélancolie baigne ainsi l’ensemble, jusqu’à la fin, au chapitre « Exhumation », lorsque notre héros déterre, symboliquement, ce fameux frère, pour mieux oublier, digérer en quelque sorte, la douleur de la perte, le manque : « Je me souviens de ce moment précis où j’ai déterré mon frère (…) Comme si nous piétinions ensemble les frontières d’une enfance commune. Dans l’obscurité de la salle de spectacle, ma main chercha la chaleur d’une présence oubliée (…) Et un étranger au regard familier participant à mon concert intérieur. Sur ces mêmes terres, je gambadais et j’avais un frère à mes côtés. Mémoire agitée. »

Les dernières lignes de J’ai appris à rêver semblent ainsi apaisées. Parvenu au bout de son périple, de son pari, D. Guillot est en paix avec lui-même.

Outre la figure tutélaire, obsédante, du défunt frère, artistes comme écrivains se succèdent, se croisent. On est ainsi surpris par la diversité des références, des sources citées : qu’il s’agisse de chanteurs populaires tels Mathieu Boogaerts ou Alain Baschung, ou de souvenirs de lecture extrêmement variés, de Céline à Cioran, sans oublier naturellement Stevenson, auteur phare, central, ni évidemment Thoreau, chantre du retour à la Nature. Placé face à lui-même, confronté au deuil, à la souffrance physique, le narrateur trouve un puissant réconfort, un baume, à travers la contemplation, mais aussi à travers ses propres souvenirs de lecteur, de mélomane. Il s’agit bien, aussi, d’un voyage littéraire.

Premier livre d’un homme déjà mûr, J’ai appris à rêver est donc une sorte de cheminement, extérieur comme intérieur. Marcheur, Didier Guillot nous emmène loin, avec lui : loin d’une société jugée oppressante, corrompue, loin de la technologie, des GPS et autres gadgets. C’est bien volontiers que nous l’accompagnons, pas à pas, sur les sentes de la mémoire, en compagnie de grands esprits.

Christian Mégrelis chez Solenn Riou sur LCI (13/11/22)

L’ère #MeToo, quelle société pour demain ?

L’ère #MeToo, quelle société pour demain ?Entretien avec Sabine Prokhoris et Gérald Wittock

Par Marc Alpozzo, philosophe et essayiste

Une nouvelle génération de féministes agite la société française aujourd’hui. Avec le phénomène de masse #MeToo qui nous est venu des États-Unis, et qui a inspiré chez nous #BalanceTonPorc, les relations hommes-femmes ont été remises en cause.

Si certains pensent que c’est une avancée positive de la société, et que cela représente un mouvement social encourageant la prise de parole des femmes, en matière de viol et d’agressions sexuelles, ce que l’on peut saluer en effet, il serait toutefois un peu facile, voire réducteur de ne pas voir aussi, dans ce nouveau phénomène, les chasses à l’homme qui ont eu lieu, notamment dans les milieux médiatiques et politiques, faisant de toute accusation sur les réseaux sociaux ou dans les médias une preuve absolue de la culpabilité de celui qui était dénoncé par la vindicte.

Or, si l’on analyse cette dérive, qui consacre le temps médiatique au détriment du temps judiciaire, et qui dépossède les tribunaux au profit des supposées victimes, qui se font vengeance sur les réseaux sociaux, nous ne faisons pas seulement face à un progrès en matière d’égalité hommes-femmes, mais nous plongeons dans une nouvelle société, où les procès staliniens remplacent progressivement les procès équitables, et où le hashtag suffit à faire condamner la personne visée. Or, que cherche cette nouvelle vague de néoféministes ? Cherche-t-elle des purges ? À fonder un homme nouveau, en gommant les différences sexuelles, les relations amoureuses, la virilité, en criminalisant le désir masculin ? Avec Sabine Prokhoris, philosophe et psychanalyste, (Le mirage #MeToo, Le cherche-midi, 2022) et Gérald Wittok, musicien et romancier, (Le diable est une femme, Éditions Verrone, 2021) nous avons fait un tour de table, afin de réfléchir à cette nouvelle forme de judiciarisation des rapports sociaux.

Marc Alpozzo : Il est dans l’air du temps, de remettre en cause la prescription en matière de viol ou de pédophilie avérée. Ne trouvez-vous pas dangereux que l’on veuille remettre en cause un des piliers du droit, avec la présomption d’innocence, qui permette au moins la pacification de la société, car avoir la possibilité de porter plainte sans aucune date limite, n’est-ce pas justement renoncer à refermer les dossiers et panser les plaies ?

Gérald Wittock : Je pense que nul ne peut faire justice à soi-même, mais qu’aujourd’hui, on est en train d’aller droit dans cette voie-là. Une voie tragique pour les victimes qui s’exposent et se retrouvent livrées aux regards indiscrets et avides des spectateurs du web, ainsi que les présumés coupables, pris dans les filets du net. Le mouvement #MeToo ne met pas en cause ces présumés coupables, il les met directement à mort.

Les réseaux sociaux ne peuvent pas prendre la place du droit. C’est redonner vie à l’intifada, aux tribunaux populaires et populistes.

Sabine Prokhoris : « Présumé coupable », ça n’existe pas en droit – et heureusement ! En l’occurrence, ils ne sont même pas présumés coupables, mais d’emblée déclarés coupables.

Marc Alpozzo : Sabine, la Cour de cassation a confirmé le 11 mai dernier, les décisions de la Cour d’appel à propos des plaintes en diffamation, respectivement d’Éric Brion contre Sandra Muller, et de Pierre Joxe, accusé sur Twitter, puis dans L’Express, d’une agression sexuelle commise sur la personne d’Alexandra Besson (dite Ariane Fornia). Or, dans une tribune parue dans la Revue des deux mondes[1], et à laquelle je renvoie le lecteur dans une note de bas de page, vous écrivez que « Les juges du droit ont décidé de délivrer à toutes les femmes de France un permis de diffamer en bonne et due forme : le droit de prononcer la mort sociale de qui aura été décrété “porc” par la “libération de la parole” des femmes ». Pour être plus clair, dans ces deux affaires, Sandra Muller et Alexandra Besson avaient été sévèrement sanctionnées en première instance. Elles avaient fait appel de leur condamnation, et la Cour d’appel leur avait donné raison à l’une et à l’autre, sur des motivations en plusieurs points contestables, dites-vous dans Le Mirage #MeToo[2]. Pierre Joxe, comme Éric Brion, s’étaient donc pourvus en cassation. Or, la décision de la Cour de cassation de confirmer la décision en appel, montre que les juges du droit ont octroyé un chèque en blanc à toutes les femmes, dans la position victimaire, de calomnier, de dénoncer, et de tuer socialement quiconque. Voilà ce que vous dites. #MeToo, ce sont des femmes certes violées, mais on y aussi trouve aujourd’hui, une telle porte ouverte à toutes formes de procès, que cela donne l’impression que n’importe quelle femme ayant envie de se venger de son amant, ou de son mari, ou de quiconque, peut créer son hachtag #BalanceTonPorc, et c’en est fini de la personne qu’elle vise.

Sabine Prokhoris : Cette confusion est effrayante en effet. Quant au « débat d’intérêt général », qui porte sur l’importance du féminisme, en effet indéniable, la Cour de cassation, dans les affaires Brion (#BalanceTonPorc) et Joxe (accusation d’agression sexuelle, exclusivement sur les réseaux sociaux et hors de tout dispositif judiciaire) l’a interprété dans les termes qui sont dictés par le mouvement #Metoo. (Je renvoie les lecteurs à mon article : « Diffamer, pour la bonne cause ») Autrement dit l’idée de continuum des V.S.S. (Violences Sexistes et Sexuelles), le patriarcat systémique, etc, ce qui est particulièrement discutable, au regard de l’histoire – et de l’importance – du féminisme.

Je dirais, pour résumer mes analyses, que #MeToo c’est : accusation vaut preuve + confusion à tous les étages + paranoïa sexuelle. Un cocktail plutôt empoisonné…

Gérald Wittock : Ce qui m’inquiète, c’est que de plus en plus, quand il y aura des prises de position de la Cour de cassation, elle devra trancher sur base du droit. Mais il faut d’abord se dire qu’il y a des juges, et s’ils ne trouvent pas la solution dans les textes de lois, ils vont regarder la jurisprudence. Et aujourd’hui, puisque #Metoo a cinq ans, la liste de la jurisprudence influencée par la médiatisation « orientée » des procès, est énorme. Un juge, en toute bonne foi, va devoir trancher par rapport à une jurisprudence parce qu’il y a un vide juridique. Pour moi, le premier point à condamner, c’est qu’aujourd’hui, la surmédiatisation qu’on fait de l’usage de #Metoo et de #BalanceTonPorc, est préjudiciable à l’humain. On se trouve au départ avec une victime, ou une victime présumée, mais au final, on se retrouve pour sûr avec deux victimes. Et en plus de cela, on n’a rien réparé. Si, aujourd’hui, vous regardez le nombre de viols, je veux parler du nombre de viols réels, qui sont traités dans les tribunaux, et qui vont entrainer une peine justifiée, il n’a pas augmenté en cinq ans. Les tribunaux sont inondés de fausses déclarations. Alors, bien sûr, la violence et l’inceste doivent être davantage et mieux combattus, mais ce qui me révolte, c’est principalement cette notion d’emprise. De quoi parle-t-on ? Je vais vous le dire : lorsque j’écrivais Le diable est une femme (Éditions Vérone, 2021), eh bien, j’étais précisément sous l’emprise de femmes. Par exemple, la beauté de la femme a représenté, représente et représentera, de tout temps, son pouvoir sur l’homme. J’ai écrit ce premier roman parce que précisément, j’étais dépendant de cette beauté. Et donc des femmes. Si demain, il y a une femme qui va coucher avec quelqu’un pour accélérer sa carrière, et qui ira ensuite porter plainte en dénonçant une forme d’emprise, on peut tout de même lui rétorquer qu’elle avait plus de dix-huit ans, qu’elle était en pleine possession de ses moyens, et qu’elle était donc maîtresse de ses décisions. Ce qu’elle a fait, résulte d’un choix. J’ai, pour ma part, choisi d’orienter ma vie par amour des femmes. Qui m’ont certes fait souffrir. Mais je ne vais pas maintenant me plaindre, car cela résultait d’un choix, le mien, et uniquement du mien. Je ne vais pas faire à ces femmes un procès de belle gueule.

Marc Alpozzo : Je crois que l’on est nombreux à pouvoir dire cela, Gérald, moi-même, je me sens sous l’emprise de mon épouse, et j’en suis ravi, et elle pourrait faire, j’en suis sûr, ce qu’elle veut de moi. Il me semble que ce n’est rien d’autre que la définition de l’amour. Quand nous tombons amoureux, nous tombons sous le charme d’une personne, et parler à ce moment d’emprise, c’est tout à fait pertinent, mais reprendre d’un point de vue judiciaire ce terme, c’est excessif, et même dangereux. Or, ce que j’entends dans vos propos, Gérald, c’est que vous nous parlez de ce que jadis, on appelait « l’homme à femmes ». C’était un homme valorisé par les hommes, mais précisément par les femmes. C’était un séducteur. Or, aujourd’hui, il semble que l’homme à femme, déchu de son piédestal, n’est plus rien d’autre, dans les yeux de ces nouvelles féministes qu’un prédateur sexuel, un être vulgaire et immoral, qu’il faut purger en urgence.

Sabine Prokhoris : L’usage paresseux et fallacieux de la notion d’emprise dans la vulgate #MeToo qui se répand dans les médias, et surtout dans l’institution judiciaire, de plus en plus perméable aux éléments de langage de cette idéologie, est aujourd’hui extrêmement préoccupant. (Je renvoie les lecteurs à mon article « Prenons garde aux sirènes »). C’est le joker absolu, comme l’a bien compris une avocate militante qui lors d’une audience a proclamé : « l’emprise, ça plie le dossier ». Donc plus besoin de preuves, plus besoin de qualifier les faits ; il suffit de crier à « l’emprise »

Cela dit, bien entendu que des relations d’emprise, très destructrices, cela existe. Mais ce n’est pas ce que la propagande des « victimologues » nous vend. L’emprise, ce n’est pas l’arme du « « prédateur » contre des « proies » prédestinées à l’être par leur place dans le « système de domination patricarcale ». C’est une relation complexe, qui implique deux pôles actifs quoique non-symétriques. C’est un rapport addictif à un certain type de lien illimité. Et comme on sait, se dégager d’une addiction, ce n’est pas une mince affaire. A fortiori si ce n’est pas une addiction à un produit, mais au lien à un autre. J’ai dans Le Mirage #MeToo consacré plusieurs pages détaillées à cette question.

Mais il n’y a pas seulement l’emprise, dans cet usage dévoyé de notions psys. Vous avez aussi l’amnésie traumatique, la sidération…

Or, il s’agit de concepts complexes. Ils ont bien sûr une pertinence clinique et théorique, et sont utiles pour décrire certaines situations. Mais tels qu’ils sont en mis en circulation par les activistes, ils sont simplifiés à outrance, vidés de leur sens théorique et clinique, pour être fourrés, comme on fourre des choux à la crème, avec une propagande issue des théories fausses et semi-délirantes de la spécialiste en « victimologie traumatique » Muriel Salmona (et d’autres) qui fait autorité désormais. Il faut savoir que cette psychiatre-militante délivre depuis des années des formations à l’école de la magistrature, ainsi qu’auprès d’étudiants en psychiatrie.

Marc Alpozzo : Dans notre précédent entretien[3], Sabine, vous parlez d’une jeune adolescente dans un lycée où vous êtes intervenue, qui a déclaré qu’un regard est un viol. Nous en sommes là aujourd’hui, et cela rappelle étrangement l’affaire Coquerel.

Gérald Wittock : C’est là que le bât blesse. Puisqu’avec #Metoo et #BalanceTonPorc, la machine est en route, et on ne peut plus faire marche arrière. Ce sont des familles brisées, des vies brisées, au nom de quoi, sinon de l’idéologie du « néopuritanisme ».

Sabine Prokhoris : Pour moi, ce n’est pas du puritanisme, il suffit de voir à quel point les accusatrices se délectent des détails sexuels les plus scabreux, les plus excitants, livrés au voyeurisme du public. C’est plutôt un mélange de détestation du sexe, et d’idéalisation très « midinette » de la vie sexuelle, sentimentale, amoureuse en général. On ne peut plus supporter que tout ne soit pas forcément en permanence le paradis dans l’amour. Ni les tourments de la passion, ni les conflits. Alors on revisite ce que l’on a vécu, que l’on peut éventuellement regretter – ce qui peut arriver à tout le monde –, mais en se dégageant après-coup de sa propre responsabilité, et ainsi en se reniant comme sujet de son propre désir. C’est flagrant dans le livre de Vanessa Springora[4] : son état amoureux, qu’elle admet, n’aurait pas vraiment été le sien, il aurait été le fruit d’une machiavélique « emprise » visant à violer son « consentement » – puisque tel est le titre qu’elle a choisi de donner à son livre –, l’en dépossédant.

Je ne parle pas ici évidemment des viols qualifiés.

Marc Alpozzo : Alors que penser de ce haut magistrat qui nous dit qu’il faudrait faire partir la prescription de la levée de l’amnésie traumatique, vous vous dites que cela devient très grave, non ?

Sabine Prokhoris : Ce n’est juste pas sérieux. On vous dit que durant dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans telle agression serait tombée dans l’oubli, puis un beau jour ça réapparaîtrait. On serait alors « téléporté » (c’est le terme de M. M Salmona) dans le passé. Ce qui est une aberration, non seulement du point de vue de la clinique psychanalytique, que confirme l’expérience commune, mais au regard de tous les travaux scientifiques actuels sur la mémoire. La mémoire déforme, recompose. On n’est pas « téléporté » dans le passé, il y a des choses qui remontent, et elles sont en permanence refabriquées, colorées par toute notre expérience, et par notre présent. Non que les souvenirs soient faux, mais ils sont très fragiles. Ils ne sauraient en aucun cas valoir comme l’équivalent de preuves matérielles, a fortiori lorsqu’ils sont très anciens.

Par ailleurs, l’autre motif avancé pour supprimer la prescription en matière sexuelle est l’assimilation des crimes – voire des délits – sexuels à des crimes contre l’humanité (viol comme « génocide individuel » explique un vague psy, Adèle Haenel = Primo Levi, ose un universitaire tout aussi vague). Ce qui est juste inacceptable – et a pour effet par ailleurs de reléguer les crimes de sang derrière les viols en termes de gravité.

Au passage, si ce discours sur l’amnésie traumatique était autre chose que des élucubrations militantes, comment se fait-il que les rescapés de camps de la mort se souviennent ce qu’ils ont enduré ? Ce n’était pas assez traumatisant peut-être ?

Marc Alpozzo : Disons, que l’on assiste aujourd’hui à une forme de déconstruction du droit, qui ressemble de très près à une destruction du droit.

Gérald Wittock : Ce qui m’interpelle à notre époque, c’est que l’on parle sans cesse de la libération de la parole de la femme. Mais les hommes sont sommés de se taire. Et c’est aussi l’objet du roman Le diable est une femme : j’ai moi-même subi des violences, l’emprise, et pourquoi devrait-on m’empêcher de parler ? Personne n’a jamais empêché les femmes de parler. Ni n’a libéré leur parole. Cependant, nous pouvons dire qu’aujourd’hui, l’écoute est différente. Et c’est évidemment très bien d’écouter les victimes. De leur donner la possibilité de s’exprimer. Il y a néanmoins écoute et écoute, si j’ose dire. Vous, les psychologues ou psychanalystes, vous posez en oreille attentive. Autre exemple, au commissariat, la personne qui va prendre note de votre déposition, se doit d’être une oreille attentive. Car c’est à la justice de faire ce travail. En revanche, les médias ne sont pas la bonne écoute, parce qu’il n’y a pas de filtre. Ils ont un haut-parleur derrière l’oreille. On obtient alors une victime qui demeure une victime, qui ne se sentira pas écoutée, et qui ne pourra plus faire marche-arrière. Et donc, dans ce grand tournoiement judiciaire, et surtout médiatique, l’on se retrouve avec deux victimes.

Marc Alpozzo : Précisément, parce que le temps médiatique n’est pas le même que le temps judiciaire. Dans les médias, tout doit aller très vite. On brûle les étapes. Et puis l’opinion médiatique n’est pas la raison judiciaire. Les médias se soumettent en permanence à l’idéologie dominante, et ce n’est pas dans son intérêt de temporiser.

Gérald Wittock : Ce qui me révolte en tant qu’être humain, c’est que l’on a voulu faire de la guerre des sexes, puisqu’on essaie d’effacer les différences entre les sexes. Prenez par exemple le livre intitulé Différents, le genre vu par un primatologue (publié aux Liens qui libèrent) de Frans de Wal, un primatologue ayant longtemps observé les grands singes, les chimpanzés et les bonobos. Que dit-il ? Que c’est évident qu’il y a deux sexes. Il y a le sexe féminin et le sexe masculin. Et on ne peut pas effacer cela. Or, aujourd’hui, on confond sexe et genre. Les jeunes ne savent plus faire la différence, faisant des amalgames et des confusions terribles. Pourtant, en observant ces civilisations primates, chez les bonobos ayant ou non des rapports bisexuels, il peut y avoir une femelle alpha, une femme dominante. Est-ce que cela ne doit pas nous interpeler ? Je me dis que dans notre schéma de civilisation, cela peut être aussi le cas. Pointer du doigt systématiquement l’homme, le transformer d’autorité et sans autre forme de procès, en un prédateur dominant, écrasant les femmes, cela me révolte, parce que c’est d’abord et surtout un procès d’intention que l’on nous fait.

Marc Alpozzo : C’est précisément une société qui se redessine à partir des réseaux sociaux. Les jeunes pensent être à l’an 1 de la révolution sexuelle et du féminisme, alors qu’ils n’ont presque aucune culture de l’histoire du féminisme depuis ses débuts, sauf peut-être ce que les enseignants leur ont dit à l’école, mais c’est maigre. Ils ne savent presque rien d’Olympe de Gouges, de Simone de Beauvoir, d’Antoinette Fouques, de Simone Veil. Et on assiste précisément aujourd’hui, à un endoctrinement par les réseaux sociaux. On le voit parce que les jeunes partagent tous les mêmes codes. Par exemple, la dysphorie de genre est devenue massive. On trouve de plus en plus de transitions, mais sans discernement.

Sabine Prokhoris : Oui, les médias, à l’heure des réseaux sociaux, c’est la porte ouverte à tout et n’importe quoi. Quant à la dite « libération de la parole », c’est un slogan. Tout se passe comme cette parole d’accusation qui se déverse à tort et à travers, soudain sacrée, ne pouvait pas véhiculer aussi bien le faux que le vrai. Ce qui est tout de même un problème. Alors, quelle parole ? Adressée à qui ? Dans quel cadre ? Pour quoi faire ? En l’occurrence, c’est totalement hors cadre : c’est une « parole » enrégimentée, formatée, stéréotypée, qui s’adresse à une masse indéterminée, sous l’égide du slogan : « Victimes, on vous croit ! ».

L’on constate aussi chaque jour que la supposée « parole libérée » ne supporte manifestement pas une parole libre, il suffit de voir récemment l’extrême violence des réactions des « féministes » au beau livre que vient de publier l’actrice Emmanuelle Seigner, épouse de Roman Polanski. (Je renvoie les lecteurs à mon artice sur le livre de Seigner).

D’autre part, on peut s’auto-persuader – surtout dans le climat actuel – que l’on a été « victime ». Pour autant, cela n’est pas nécessairement factuellement vrai. Il suffit de voir à quel point un jaloux pathologique, par exemple, est convaincu (et convaincant). Sa souffrance, authentique, et sa sincérité bien réelle ne sont nullement une garantie de vérité. Et la libération pour lui, ce sera justement de parvenir à se décoller de l’adhésion infernale à sa propre conviction.

C’est bien pourquoi une parole qui allègue une agression ou un viol être véritablement accueillie, entendue, écoutée, mais aussi décryptée. De façons différentes, et avec des enjeux distincts, selon le cadre : psy, ou judiciaire.

Marc Alpozzo : Donc, si je vous résume, la libération de la parole, ce n’est pas la même chose qu’une parole libre.

Sabine Prokhoris : C’est ça.

Marc Alpozzo : On retrouve cette envie de dire « Moi aussi » dans un autre phénomène de masse qui est la transidentité.

Sabine Prokhoris : Connaissez-vous ce petit livre remarquable du grand sociologue Erving Goffman L’arrangement entre les sexes ? Il écrit que l’on devrait « considérer le sexe, non pas comme une classe d’organismes, mais comme une propriété des organismes ». C’est très important. Vous êtes né garçon ou fille, par hasard. Et même s’il y a un certain nombre de déterminations liées à cette réalité matérielle, dans le champ de la réalité humaine, ce fait, comme l’a très bien montré Simone de Beauvoir (« on ne naît pas femme, on le devient ») se voit interprété, transformé par un certain nombre de réalités socio-culturelles.

Il faut également faut prendre en compte, dans ce que j’appelle le trajet de sexuation, la façon dont l’inconscient se rapporte à cette dimension matérielle, à la « la complication réaliste » pour reprendre ici la très juste expression de Robert Musil.

Cela signifie que la conviction d’être un homme ou une femme, ne dérive pas en droite ligne de la réalité matérielle (anatomo-physiologique), mais est également le fruit d’identifications inconscientes. Pour la plupart des gens, cette conviction coïncide avec la réalité matérielle. Mais pour quelques personnes, c’est en décalage. Chez les véritables trans, ce sont des choses qui arrivent très précocement, par des chemins très mystérieux et d’identifications, et non tout d’un coup à l’adolescence, comme une « révélation » qui n’est plus souvent que l’expression du mal-être de cette période de la vie.

Dans les processus qu’ils mettent en œuvre, ces trajets de sexuation ne sont pas fondamentalement différents chez les trans et ceux qui ne le sont pas. Sauf que dans les cas, en réalité rares, de transsexuation, la conséquence pratique est beaucoup plus compliquée, à tout point de vue. Tout cela n’a rien à voir avec la propagande transactiviste actuelle, qui brouille considérablement cette question complexe, et est aussi naïve que la vision essentialiste et mécanique de la sexuation.

Gérald Wittock : Je prends un exemple, celui d’une personne que je connais, et dont je ne citerai pas le nom, parce qu’à l’inverse de #MeToo, nous ne citons pas de noms mais rapportons des cas. Cette personne était un homme, et elle a décidé de changer de sexe. C’était un homme marié. Il est devenu une femme, a changé de prénom, et par la suite, il est tombé amoureux d’une autre femme. Mais il a conservé le rôle de l’homme dans le couple. Cela reviendrait à penser qu’il n’y a pas d’âge pour la transsexuation ? Et que les attirances physiques et amoureuses peuvent varier avec le temps et au gré des rencontres ou des situations ?

Sabine Prokhoris : Vous savez, les rôles d’homme et de femme… C’est vraiment très relatif je crois. J’ajouterai, sur ce point, que la plupart, pour ne pas dire toutes les sociétés, ont interprété le fait matériel de la différence sexuée d’une manière qui a assujetti les femmes aux hommes. Ce que Rumbaud a appelé : « le long servage de la femme ». C’est un fait. Le féminisme, c’est précisément s’émanciper d’un tel destin d’assujettissement : avoir un utérus ne vous prédestine pas « naturellement » à faire la vaisselle , à rester cloîtrée à la cuisine et au ménage, à servir les hommes et à leur obéir. Voilà.

Après, pour revenir à la question trans, j’ai quelquefois reçu des jeunes gens, notamment issus de l’immigration, qui venaient me dire vouloir devenir une femme. En réalité, ils n’étaient pas du tout trans, mais homosexuels. Or c’était intolérable dans leur environnement familial, et souvent à leurs propres yeux. Il valait mieux devenir trans pour pouvoir aimer un homme. En Iran, d’ailleurs, la transsexualité est autorisée, et même encouragée dans certains cas, mais l’homosexualité passible de la peine de mort. C’est vous dire.

Le problème principal quant à toutes ces questions en ce moment vient de la confusion sur la question du « genre ». Aujourd’hui, il s’agit du gender, à l’américaine.

Au sens de Goffman ou de Beauvoir, le genre renvoie simplement à la façon dont les sociétés ont traité et interprété la réalité matérielle du sexe. Le genre au sens du gender, et c’est un schéma popularisé par Judith Butler, c’est le produit d’une mécanique de la domination portée par un « récit » (hétéropatriarcal occidental). Ainsi serait engendré « performativement » (c’est-à-dire exclusivement par la toute-puissance supposée du « récit ») le fait d’être garçon ou fille.

Cela donne alors des choses aussi délirantes que le lexique trans du Planning familial, dans lequel vous pouvez lire que le genre est une « classe sociale » (sic), qui « en Occident » (sic) « comporte deux catégories, les dominants (les hommes) et les dominées (les femmes) ». Et quelques lignes plus loin, ceci : « assignation de sexe à la naissance : les médecins décident à partir de normes de longueur du pénis ou du clitoris, si le nouveau-né est un garçon ou une fille ». (Les médecins étant bien sûr les représentants de l’ « hétéropatriarcat blanc occidental » ). Voilà un discours officiel, mais qui est à l’évidence un discours de type psychotique : un pur délire. Or, la propagande intersectionnelle actuelle (dont fait partie la section « trans ») est entièrement prise là-dedans. Déréalisation totale. Autrement dit, déni tant de la réalité matérielle que de la réalité psychique, sociale, historique.

Gérald Wittock : Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature, alors que dix ans plus tôt, par une sorte de cabale qu’elle a montée contre Richard Millet, elle l’a privé de sa vie d’éditeur et d’auteur. Si donc, on n’ouvre pas le débat, si l’on prive l’autre de la parole, parce qu’il ne partage pas votre point de vue, ou pire votre idéologie politique, et d’une certaine manière, on est en train de le faire avec #MeToo, on est occupé à construire une société totalitaire. Le journal Le Monde a voulu censurer une publicité que mon éditeur avait payée dans leurs pages, pour le roman Le Diable est une femme, avec comme bandeau, « roman hoministe de l’année ». Ça ne collait pas avec leur ligne éditoriale et l’image féministe qu’ils veulent se donner. Et sur France 2, alors que j’avais été convié pour le tournage de l’émission de la rentrée « Sur le fil », afin de donner la parole à un homme suite aux dérives du #MeToo, ils ont d’abord dit que c’était reporté, puis finalement annulé. Désormais, ils soutiennent que #MeToo n’intéresse plus personne, alors que partout, on célèbre ses cinq ans d’existence. Donc, ce qu’on fait là, en ce moment, cela ne convient pas à ces messieurs-dames, car l’on va à l’encontre de la propagande et des idées qu’ils veulent faire vivre dans la tête des gens. Alors certes, il y a eu Tarana Burke qui a créé, en 2007, une première campagne #MeToo avec de bonnes intentions, mais le format et le canal utilisés par la suite ont forcément donné lieu à des dérives. Dix ans plus tard, à la suite de la « libération de la parole » des actrices d’Hollywood, naît le hashtag #BeBrave, lancé le 5 octobre 2017 par Rose McGowan, et relayé en France, moins de 10 jours après, par la journaliste Sandra Muller et son très chic #BalanceTonPorc.

Même si la propagande #MeToo ne les présente pas comme des dérives, mais plutôt comme des progrès, ne soyons pas dupes. Il est si facile de coller à quelqu’un une étoile jaune sur la toile.

Marc Alpozzo : Et donc, à quoi assistons-nous au début du XXIè siècle, avec cette construction systématique, des sexes, des personnes, Sandrine Rousseau qui veut des hommes déconstruits, du patriarcat, est-ce qu’on peut comprendre cette grande folie humaine ? Que se passe-t-il ?

Gérald Wittock : Je n’aimerais pas être un adolescent de seize ans aujourd’hui, qui n’a pas déjà eu de relation, tant c’est difficile d’en avoir une avec leur vie devenue virtuelle. Et puis quand ils parviennent à se lancer, on en voit qui se filment pour garantir que la relation a été consentie. Le fils d’un ami m’a dit qu’aujourd’hui, à l’école, s’il n’est pas au moins bi, il est has been. Il est exclu, puisque les réseaux sociaux ne l’acceptent pas. Alors, qu’est-ce que cela va donner demain ? Par exemple, dans l’entreprise, où l’on a donné une arme dangereuse aux détracteurs, puisque n’importe qui peut déclencher une procédure. Même si le but est politique, parce qu’on veut votre place, ou par pure jalousie. Peu importe si la vérité éclate par la suite. Le mal est fait. Dès lors que vous êtes pointé du doigt sur les réseaux sociaux, vous êtes condamné. Dans tout ce qui est viral, moi, un homme ordinaire, j’entends « virus ». Alors bien sûr, quand on a créé l’Internet, on savait qu’il n’y avait pas de possibilité de contrôle sur les utilisateurs, sur les dérapages et le qu’en dira-t-on. N’importe qui peut vous coller le virus. Donc, je vais employer un mot fort, mais le hashtag #MeToo, c’est le sida du XXIème siècle.

Sabine Prokhoris : Un ami qui enseigne à la faculté de Rouen, m’a envoyé une photo d’un hashtag sur les murs : « Dénonce tes potes ». Ça fait froid dans le dos. C’est le goût du sang, la jouissance des exécutions publiques, celle de mettre à terre quiconque a été désigné comme « ennemi de genre », comme on a pu parler d’ennemi de classe. Il faut relire le saisissant roman d’Anatole France sur les logiques de la Terreur : Les Dieux ont soif.

Marc Alpozzo : C’est déjà très inquiétant, ce que vous nous rapportez-là. Alors qu’est-ce qui se profile aujourd’hui ?

Sabine Prokhoris : On ne peut pas prévoir l’avenir. On peut seulement constater l’unanimisme ambiant autour de #MeToo, évident dans les célébrations à la soviétique des cinq ans de cette « grande révolution #MeToo ». Il suffit de voir comment le journal Le Monde a traité cela, sans une once de recul critique. Les institutions, et la classe politique tout entière, de la gauche à la droite, sont imbibées – lâcheté ? irréflexion ? opportunisme à courte vue ? – par cette idéologie, en une fuite en avant, une surenchère au mieux-disant #MeToo, qui en méconnaît dangereusement les conséquences délétères pour la démocratie et dans la vie de quiconque.

En cela, on peut dire que #MeToo est ce que l’anthropologue Marcel Mauss appelait un « fait social total » : cela dire qu’il affecte toutes les dimensions de l’existence, aussi bien privée que publique et institutionnelle.

Alors que va-t-il se passer ? On verra, quand tout le monde se sera trouvé pris dans cette tourmente, accusé n’importe comment ou ayant vu un proche l’être. Quant aux relations sentimentales et amoureuses, nul ne peut prédire qu’il en adviendra… Mais l’horizon est assez sombre tout de même. Crépusculaire, comme le dit très bien l’avocate pénaliste suisse Yaël Hayat.

Marc Alpozzo : On peut donc dire, que ce sont les réseaux sociaux qui transforment notre société, et pas toujours dans le bon sens, mais c’est aussi les institutions et les grands médias, qui en sont la caisse de résonance, ainsi que l’école et l’université et les institutions judicaires, c’est ce que vous dites, si je vous résume bien.

Sabine Prokhoris : On voit effectivement une invasion de tous ces domaines par une idéologie totalement simpliste. Cela ne me rend pas très optimiste pour l’avenir, c’est vrai.

Gérald Wittock : Aujourd’hui, on est beaucoup plus loin que le 1984 de George Orwell. Il faut savoir qui est au-dessus des médias. Qui décide de tout ça ? Qui est notre Big Brother ? Il y a des éléments de langage qui sont diffusés dans la presse, et elle s’aligne sur ces éléments de langage.

Gérald Wittock : On cherche à établir l’égalité des sexes dans tous les domaines. Mais les sexes sont d’abord différents, et ensuite, cette parité que l’on recherche coûte que coûte, est avant tout humiliante pour les femmes. Si encore une fois, vous regardez le fondement de la parité dans les entreprises, personne n’en veut en réalité, parce que cela complique tout, et que cela oblige à s’entourer de gens qui n’ont sans doute pas tout à fait le profil pour le poste à pourvoir. Il y a sûrement un dialogue à chercher entre les sexes. Mais déjà, entre un autre homme et moi, celui-ci aura peut-être un autre taux de testostérone, et il y aura forcément des différences. Ce qui veut dire que la parité, c’est déjà du sexisme.

Sabine Prokhoris : Je ne dirais certainement pas les choses en ces termes, que je trouve, pardon de le dire, assez confus (même si j’ai les plus grandes réserves sur l’idéologie en en réalité non pas tant forcément sexiste qu’essentialiste et différentialiste qui gouverne la revendication de la parité).

Les différences entre les sexes – pas si importantes en réalité – ne sauraient justifier une quelconque inégalité dans la société. L’égalité des sexes reste pour moi le combat fondamental, et inachevé du féminsime. Mais l’enjeu du #MeToo-féminisme, ce n’est pas l’égalité, c’est le pouvoir – par l’arme vindicative de la « victimitude ».

Marc Alpozzo : On peut donc parler de démission du pouvoir, et il y a sûrement plus d’hommes qui véhiculent l’idéologie néo-féministe que de femmes. Si vous interrogez les femmes, elles sont dans la majorité défavorables à #MeToo. N’est-ce pas là, une sorte d’endoctrinement qui nous vient des années 80-90, parce qu’à l’époque, l’attitude masculine était bien différente d’aujourd’hui.

Sabine Prokhoris : Ce qui se passe aujourd’hui ne s’inscrit nullement à mes yeux dans la continuité de l’histoire du féminisme. Il s’agit bien plutôt d’une rupture (revendiquée comme telle d’ailleurs par les activistes), d’une tabula rasa, pour la simple raison que le féminisme passé est vu comme resté prisonnier du « patriarcat systémique ». La preuve de cette (prétendue) aliénation au (supposé) « patriarcat systémique » : Simone de Beauvoir termine le Deuxième sexe, par le mot honni de « fraternité » (entre les hommes et les femmes).

Ainsi #MeToo serait-il l’an 1 du féminisme. Ce qui est une absurdité, doublée d’un mensonge – parfois par simple ignorance, chez les jeunes générations j’ai pu le constater. Et une négation autant de la réalité historique que de la complexité des relations humaines, entre les sexes et entre les êtres humains en général.

Gérald Wittock : En fin de compte, qui domine qui ? Alice Coffin et son Génie Lesbien me font peur. Les préférences amoureuses ou sexuelles n’ont rien en commun avec le génie.

Sabine Prokhoris : De toute façon, Alice Coffin, c’est intégralement inepte, et d’une indigence intellectuelle absolue. Je n’ai rien à en dire de plus, si ce n’est qu’il est absurde de lui donner autant d’importance. Cette importance démesurée est symptomatique de l’état calamiteux du (pseudo) débat sur le féminisme aujourd’hui.

Gérald Wittock : Ce qui me gêne, c’est qu’il n’y a plus de respect entre les sexes aujourd’hui. Et on ne trouve aucune compréhension de l’autre sexe chez Alice Coffin, je suis désolé. Je reprends mon exemple de Frans de Wal, que dit-il ? Lorsqu’on observe les primates, il y a effectivement face au mâle et à la femelle, des cas qui ne rentrent pas dans les cases, mais ils vivent dans la communauté et ils sont protégés de la même façon que tous leurs semblables. Et cette minorité-là ne fait pas la loi. Or, si je m’inquiète aujourd’hui, c’est qu’on veut ramener la norme aux lois de la minorité, que la société continue dans cette démence culturelle qui ressemble de très près à une sorte de suicide culturel. Je pense à la déconstruction et la culture de l’annulation (cancel culture). On va tuer Casanova, Don Juan, le séducteur, la séductrice. Et la vie. Car la vie, c’est un homme et une femme qui la donnent.

Marc Alpozzo : On a bien avancé, et le lecteur sera juge, mais il y a de quoi désespérer de cette époque, où l’on n’est plus dans un vœu d’émancipation. Donc, pour finir, que penser de cette nouvelle vague de féministes, Alice Coffin, Sandrine Rousseau, Clémentine Autain, lesbiennes politiques, qui veulent remettre en cause la sexualité, le patriarcat, et qui n’aiment pas les hommes ?

Gérald Wittock : Si le but, c’est de remplacer la misogynie par la misandrie, c’est triste. Si les femmes ont fait tout ce chemin pour en arriver là, c’est en réalité un simple retournement. Et ce n’est pas ce que voulaient les féministes historiques. Je suis né de cette génération qui a connu les féministes. Et je suis moi-même un fervent féministe. Mais on m’a dit : « Tu dois te taire. Tu ne peux pas être féministe parce que tu es un homme. Tu as juste le droit d’être pro-féministe. Mais en aucun cas, tu ne pourras être féministe. » Je trouve cela scandaleux. Chacun dans sa case ? J’ai envie de dire que, si je suis né avec une cuillère d’argent dans la bouche, pourquoi ne pourrais-je pas avoir des idées sociales ? Car je serais de droite ? C’est d’autant plus curieux comme remarque, que la loi sur l’avortement (qui en réalité dépénalisait l’avortement, mais bon passons), ce n’était pas sous un gouvernement de gauche, mais bien de droite. Ce qui a tout changé, parce qu’à partir du moment où l’on donne l’autorisation au médecin d’avorter, on change la donne. La femme est protégée. Elle ne risque plus sa vie. Ni la prison. Alors, c’est un réel progrès, pour lequel s’est battue Simone Veil, une liberté enfin reconnue aux femmes. Mais on est encore loin du compte : ce n’est pas une liberté hoministe. Peut-être faudrait-il pour cela attendre un prochain gouvernement de droite ? Car lorsqu’un homme se fait faire un enfant dans le dos, il verra, tôt ou tard, éclore son attachement de père à cet enfant, même s’il n’a pas été voulu au départ. Et cela aura un impact sur toute sa vie. Donc, non seulement, vous vous êtes fait « violer », puisqu’on vous a leurré, mais en plus, il n’y a rien pour légiférer pareil cas aujourd’hui. N’oublions pas qu’il n’y a aucune loi protégeant le droit à la paternité qui devrait exister seulement si elle est consentie, comme si les droits des hommes ne comptaient pas. C’est tout le propos de mon prochain roman, 1m976, (Éditions Melmac, Collection Ailleurs(s)).

Donc, le féminisme, d’accord, mais que l’on respecte l’hominisme aussi. En fait, l’on doit penser à l’humain. Peu importe le sexe, peu importe le genre. Il faut respecter ce droit universel. Et la liberté, c’est un principe tellement simple : votre liberté s’arrête là où commence celle de l’autre, quel que soit votre sexe, votre genre, votre confession religieuse ou votre couleur de peau. Donc, ces femmes qui vous disent que seul le génie lesbien compte, et que si vous n’appartenez pas à la caste lesbienne, vous n’êtes pas un génie, sont scandaleuses. Et c’est aussi scandaleux que de dire : « Alice Coffin est une lesbienne et on va donc la lapider sur la place publique. » Enfin, qui accepterait des propos de ce type, au XXIème siècle, en France ?

Sabine Prokhoris : Ce que je démontre déjà dans mon livre critique sur Judith Butler, Au bon plaisir des « docteurs graves » (PUF, 2017), c’est que ces théories ne s’intéressent pas à la question de l’émancipation. L’enjeu, dans leur logique circulaire quasi-complotiste, et fortement paranoïaque, c’est le « retournement de la domination ». Ce qui biaise toute réflexion digne de ce nom sur la question des minorités et des discriminations.

Il faut à ce sujet de toute urgence lire ou relire Stigmate d’Ervin Goffman. Il y montre que le stigmate ne saurait constituer une identité, c’est un regard sur une situation, dont il importe de parvenir à se décaler pour s’en émanciper. C’est tout le contraire que préconisent les « luttes des minorités » aujourd’hui : brandir son stigmate, comme une identité-étendard. Camper fièrement (chacun sa petite « pride » personnelle) dans sa prison, et au bout du compte lutte de tous contre tous. L’enfer assuré.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Pour aller plus loin :

« Diffamer pour la bonne cause », par Sabine Prokhoris

« MeToo : prenons garde aux sirènes » de Sabine Prkhoris

« Emmannuelle Seigner : aimer la vérité » de Sabine Prokhoris

[1] « Diffamer, pour la « bonne Cause » » par Sabine Prokhoris.

[2] Voir analyse des décisions de la Cour d’appel in Le Mirage #MeToo, Le Cherche midi, 2021, p. 309 sq.

[3] « Le neo-féminisme est-il un mouvement totalitaire ? », entretien avec Sabine Prokhoris, Entreprendre, 29 août, 2022.

[4] Vanessa Springora, Le consentement, Paris, Grasset, 2020. Dans ce récit, Vanessa Springora raconte comment elle s’est retrouvée sous l’emprise de l’écrivain Gabriel Matzneff, à l’âge de 13 ans, dans la deuxième moitié des années 80.

Claude Rodhain : « Même si l’on a tiré un billet noir à sa naissance, tout est possible si l’on croit en soi et si l’on croit en la vie. »

Claude Rodhain : « Même si l’on a tiré un billet noir à sa naissance, tout est possible si l’on croit en soi et si l’on croit en la vie. »Claude Rodhain est l’auteur de plusieurs romans historiques et il a été finaliste du prix des lectrices du magazine Elle. Dans son dernier livre, il raconte l’histoire de Charles, abandonné au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il subit le cycle infernal des orphelinats, foyers, familles d’accueil, maisons de correction, des humiliations, punitions, sévices, ruptures, déracinements… Recherché par les gendarmes, il vit dans la forêt, s’alimente d’œufs, de fruits, de légumes volés, boit le lait au pis des vaches… Devenu adulte, il gravit les échelons de l’échelle sociale, devient ingénieur, avocat, plaide pour les plus grandes multinationales, enseigne à HEC… Or, cette histoire de Charles est en réalité la sienne.

Notons que Claude Rodhain connaît bien La Baule, puisqu’il a longtemps travaillé avec Yves Métaireau, en tant qu’avocat, pour l’ACMAT à Saint-Nazaire.

« Le temps des orphelins » de Claude Rodhain est publié chez City Éditions.

Kernews : L’éditeur Robert Laffont vous a dit il y a quelques années qu’il n’avait jamais vu une vie comme la vôtre et Rachida Dati a eu cette formule : « L’homme est né pour trahir son destin… » Votre livre n’est pas totalement une fiction, puisqu’en réalité vous racontez votre enfance. Pourquoi avoir choisi la forme du roman, et non d’une celle d’une autobiographie ? Est-ce par pudeur ?

Claude Rodhain : J’avais déjà publié chez Robert Laffont un récit autobiographique, « Le Destin bousculé », et il avait été totalement estomaqué par cette aventure humaine. Il m’avait dit que dans sa vie d’éditeur, il avait rencontré de nombreux auteurs, des politiques en mal de publicité, des malfrats repentis, mais il n’avait jamais eu connaissance d’une vie comme la mienne. Je n’ai pas voulu recommencer ce récit autobiographique, parce qu’il s’est passé 36 ans depuis. Donc, j’ai préféré écrire un roman. Mais c’est ma vie à 90 % !

Vous racontez l’histoire de Charles, un enfant de sept ans, abandonné au cours de la Seconde Guerre mondiale. Seul au monde, il est convaincu qu’il va finir comme un chat crevé dans un caniveau. Il vit le cycle infernal des orphelinats, des familles d’accueil, des maisons de correction et des humiliations permanentes. Ce garçon est recherché par les gendarmes, il se cache dans la forêt, il mange des légumes volés et il boit le lait au pis des vaches. Quelques décennies plus tard, on retrouve un homme qui est devenu ingénieur, avocat, et qui enseigne à HEC…

Vous donnez une image très forte du livre. C’est vrai, cet enfant abandonné, qui a l’impression de finir comme un chat crevé dans un caniveau, c’est une image qui souligne cette solitude. Or, si cet enfant a voulu se réaliser, en devenant l’avocat de grandes multinationales, ce n’est pas par ambition personnelle, mais notre héros avait une arme puissante : sa mère qu’il n’a jamais vue. Tout au long de son parcours, sa mère a été son âme et sa force, et il a fait de sa faiblesse une force. Tout cela pour séduire sa mère…

Pour la séduire ou pour lui donner des regrets ?

Il y a un peu les deux raisons : regarde, Maman, le fils que tu aurais pu avoir, mais en même temps tu m’as abandonné… On est dans la séduction et le regret.

Est-ce la rage de vivre qui vous a permis de réussir ? Est-ce la bonne étoile ? Est-ce votre ADN qui porte en lui l’origine d’un grand milieu social passé, avec des combattants ?

C’est une question que je me suis posée. Je suis croyant, je crois au ciel, et je crois à la bonne étoile. J’ai une bonne étoile. Ce qui me vient à l’esprit c’est de dire que Dieu m’a fait vivre des galères épouvantables pendant 20 ans, entre les flagellations et les maisons de correction. Ensuite, il a voulu compenser en me donnant 20 ans de bonheur. Mais il s’est trompé dans son calcul, puisqu’il m’en a donné beaucoup plus… Est-ce l’ADN ? Suis-je plus fort que les autres ? Je ne suis pas plus fort que les autres, mais j’avais ma mère imaginaire dans ma tête qui m’a toujours guidé et j’ai toujours eu l’impression qu’elle était à mes côtés. Ce livre est un message d’espoir, ce n’est pas un livre pour faire pleurer dans les chaumières sur les enfants abandonnés, pas du tout. Je veux montrer que, peu importent les conditions dans lesquelles on se retrouve, même si l’on a tiré un billet noir à sa naissance, tout est possible si l’on croit en soi et si l’on croit en la vie. La vie n’aime que les gens qui l’aiment.

Vous avez vécu dans les caniveaux pendant la guerre, tout est sombre, puis vous devenez un grand avocat international. À l’inverse, un enfant arrive dans une famille privilégiée, celle d’un grand industriel à la tête d’un groupe puissant dans le secteur de la défense et des médias, son père est un homme intelligent, or le fils dilapide son empire… Comment expliquez-vous cette différence ?

C’est une question bien difficile à résoudre. Je fais partie des gens mal nés et je ne sais pas si c’est plus méritoire d’avoir commencé au bas de l’échelle pour arriver en haut, ou si c’est l’inverse. Je dirai qu’il faut être simple dans la vie. La question n’est pas de savoir dans quel milieu on est né, cela a évidemment une incidence, mais l’essentiel est de croire en la vie et d’avoir foi en soi. Il est certain que l’individu, lorsqu’il est combatif, a toutes les chances de s’en sortir. Je me suis occupé d’une association d’aide à l’enfance pendant 25 ans, donc je connais bien le problème des enfants cabossés par la vie, et je me suis rendu compte qu’il y en a qui s’en sortent très bien. Ce qui change, c’est l’éclat dans l’œil, c’est la lumière qui donne envie de se surpasser.

Votre analyse remet en cause 99 % des plaidoiries dans les tribunaux puisque, lorsque quelqu’un a fait une bêtise, l’avocat allègue toujours que c’est lié à son enfance difficile…

Je partage votre point de vue. C’est vrai, lorsque l’on plaide au pénal, on est appelé à exposer au juge les conditions dans lesquelles l’enfant a évolué. Ce sont des égratignures qu’il a reçues au cours de sa jeunesse. Mais cela n’explique pas tout. Ce n’est pas parce que l’on a vécu une jeunesse difficile, que l’on doit engendrer des difficultés partout au sein de la société. Il y a des gens qui sont profondément méchants et profondément désagréables. Pour eux, il n’y a pas de circonstances atténuantes. En tant qu’avocat, je considère qu’il ne faut pas le moindre passe-droit, car, lorsque quelqu’un a commis un délit ou un crime, il doit être jugé pour ce délit ou ce crime sans que l’on puisse remettre en cause la décision des magistrats sous prétexte que l’enfant a subi des malveillances dans sa jeunesse. Tous les enfants ont plus ou moins été confrontés à des difficultés dans la vie, or ce n’est pas pour autant qu’ils deviennent tous des malfrats. Il y a qu’un moment où le crime peut être absous, c’est lorsque l’individu a agi sans aucun discernement et qu’il ne pouvait pas savoir ce qu’il faisait. Cela peut se concevoir. Pour le reste, l’individu est totalement responsable.

L’absence de père peut-elle être compensée par des rencontres importantes ?

J’ai rencontré des garçons de mon âge qui m’ont souvent dit : « J’ai des parents, mais ma situation n’est pas meilleure, parce que mon père est violent… » Il y a un mot essentiel, c’est l’affection et, si le père est parfois violent, il y a quand même une relation affective inconsciente entre le père et le fils. J’ai entendu des enfants dire : « Même si mon père me bat, ce n’est pas grave, c’est parce qu’il m’aime… » Lorsque l’on n’a pas de parents, c’est la nudité la plus totale, on est suspendu dans le vide. La présence d’un père est importante, parce que c’est aussi un guide. Sans père, on peut aller dans tous les sens.

Il y a certainement des rencontres qui vous ont façonné intellectuellement ou moralement ?

Il y a dans la vie des aiguillages favorables. On est souvent au carrefour entre différents choix, parfois on prend la bonne direction, parfois la mauvaise. Mais j’ai eu le bonheur de rencontrer des gens merveilleux. Il n’y a pas que des salauds sur Terre, il y a aussi des gens très bons. D’abord, un professeur bénévole qui m’avait pris en pitié. Ensuite, il y a eu mon mentor qui m’a formé dans mon cabinet de propriété industrielle. C’était un monsieur remarquable, il avait un costume trois-pièces avec la rosette…C’était un personnage et il me disait toujours : « Tu transformes tout ce que tu touches en or ». Pendant 11 ans, il m’a apporté sa connaissance, sa science et ses relations. Nous avions le contrat moral : il a acheté ma jeunesse, j’ai acheté son expérience.

Le fait de ne pas avoir la limite d’un milieu social est-il aussi un atout pour aller jusqu’au sommet ? Si vous naissez dans un milieu de notables de province, vous raisonnerez comme un notable de province… Plus vous monterez haut dans l’échelle sociale, plus les gens seront sympathiques et ouverts. Mais plus vous resterez cloisonné dans un milieu, plus les gens seront fermés… Qu’en pensez-vous ?

Vous avez raison, mais cela procède d’un autre sentiment. Ceux que l’on appelle les puissants sont souvent issus d’une caste sociale élevée et ils ont pour sorte de principe humanitaire de porter aide aux plus démunis. C’est souvent le cas. Les plus grands sont souvent très généreux avec les plus démunis. Dans leur ADN, ils ont sans doute ce besoin de caste qui est d’aider le plus faible.

Le message de votre livre est de dire qu’il faut avoir confiance en soi et que le monde est l’univers de tous les possibles…

Il faut croire en soi et avoir une forte volonté de réussir. Les raisons sont souvent différentes. Personnellement, je voulais séduire cette femme que je n’ai pas connue, en l’occurrence ma mère, pour lui donner des regrets… Pour d’autres, cela peut être l’ambition personnelle.

Laurent Sedel : « Je ne me sens juif que face à un antisémite »

Laurent Sedel : « Je ne me sens juif que face à un antisémite »Le docteur Laurent Sedel (né sous le nom de Laurent Geoffroy), utilise ce nom pour la première fois pour écrire son histoire dans ce livre), intitulé Petite histoire d’un juif français, et sous-titré « Résurrections » (paru aux éditions de L’Harmattan en 2022). Chirurgien orthopédique tombé gravement malade, et ayant subi une greffe de foie, le voilà dans la peau d’un patient. Cette résurrection, tel qu’il l’appelle, et qui peut s’entendre comme une guérison inattendue, ou comme le retour de la mort à la vie dans un contexte plus mystique, nous fait irrémédiablement penser à la résurrection du Christ. Juif de naissance, Laurent Sedel prend alors la plume sous son nom d’origine, né d’une mère nommée Sarah, qui parvient à miraculeusement échapper aux griffes des Nazis, et accouche d’un fils né sous X, appelé Laurent Geoffroy, et non Sedel. Nous sommes alors en 1943. C’est l’attachée de presse de Laurent Sedel qui m’a contacté, pour m’envoyer son livre et le rencontrer. Or, si j’ai accepté, c’est précisément parce que le médecin et écrivain Laurent Sedel/Geoffroy, tel docteur Jekyll et Mister Hyde, est plus qu’intéressant, il est énigmatique et iconoclaste. Nourrissant à la fois l’ambiguïté et le mystère, condamnant l’antisémitisme d’un Soral ou d’un Dieudonné, mais s’attaquant au détournement historique opéré par les grandes figures de la shoah, Claude Lanzmann et Élie Wiesel, il ne fait pas toujours bonne presse dans la communauté juive, et on peut le comprendre. Censuré pour un article sur Sarah Halimi, Sedel, par la bouche de Geoffroy, accuse Lanzmann et Wiesel de défendre le repli sur soi et le communautarisme.

Marc Alpozzo : Bonjour Laurent Sedel, et merci de répondre à mes questions. Je ne sais si je dois vous appeler Laurent Sedel ou Laurent Geoffroy. Me permettrez-vous de vous appeler alors tout simplement Laurent ? Tout d’abord, pourquoi avoir pris votre premier nom pour écrire ce récit de vie ? Qu’est-ce qui distingue Laurent Geoffroy de Laurent Sedel ?

Laurent Sedel : Je suis bizarrement les deux, mais pas schizophrène. J’ai réalisé il y a peu la violence incroyable qu’il y a d’imposer à une mère que son fils naisse sous X. C’est la sage-femme qui m’a mis au monde qui l’a fait, prenant tous les risques et au passage me donnant peut-être son nom : Geoffroy, j’aime y croire parfois. Signer ainsi, c’est un clin d’œil, c’est aussi résumer en un mot beaucoup de choses que je développe : l’aide des sans grades, la criminalité de Pétain, Vichy et le gouvernement français de l’époque qui allait déjà au-delà de ce que les allemands avaient réclamé. Signer Laurent Geoffroy, c’est aussi prendre un nom de plume, puisque sous mon nom de Sedel j’ai signé de nombreux articles, livres. En écrivant ainsi cette histoire, je sors de mon domaine de confort comme on dit maintenant.

M. A. : Vous racontez que vous n’avez appris votre judaïté qu’à l’âge de 12 ans. Vous avez été un bébé caché, né en 1943, et déclaré de père « inconnu », alors que la France était sous l’occupation nazie, et que votre mère Sarah était recherchée par la Gestapo et les milices ou polices de Pétain, votre père René déporté au camp d’Auschwitz. Votre vrai nom n’ayant été reconnu par jugement du tribunal qu’en 1948 après le retour des camps de votre père, vous avez été par la suite le chef du service d’orthopédie à l’hôpital Lariboisière à Paris, médecin, comme le veut la tradition, de père en fils. Vous parlez dans votre livre de « Résurrection », alors même que ce terme est plutôt connoté, puisqu’on parle de la résurrection du Christ. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ne pas parler plutôt de renaissance ?

L. S. : Résurrection est sans doute grandiloquent, mais il s’applique si bien à mon état de greffé du foie quand la mort, sans la greffe était inévitable. Cela me permet de rapprocher mon histoire de celle de mon père au retour des camps, véritable résurrection aussi. C’est bien sur la sienne que j’ai souhaité écrire, en n’oubliant pas celle de ma mère, qui a fait un séjour à Drancy avec sa mère dans l’année 1942. C’est mon père qui les en a fait sortir : incroyable, impossible disent les historiens de l’époque, mais vrai. Pour l’incroyant que je suis, ce terme, résurrection, emprunté au discours catholique est détourné vers une utilisation laïque. Dans les histoires que je raconte dans ce livre, ce sont des humains qui nous ramènent à la vie, qu’ils soient chirurgien, sage-femme, maire d’un village de banlieue, femme de ménage, gendarme etc…Ce sont ces petites gens qui dans des circonstances exceptionnelles peuvent devenir Dieu.

M. A. : Vous êtes donc français de naissance et d’études, laïc et grand admirateur des Lumières. Votre récit est paru chez L’Harmattan, ne le prenez évidemment pas pour un reproche, car c’est une maison d’édition dont le catalogue n’a pas à rougir face aux grandes maisons d’édition, mais il est vrai que la qualité de votre texte aurait dû vous conduire à être, disons, mieux publié, ou publié dans une des prestigieuses maisons d’édition du cercle germanopratin. Vous m’avez confié durant notre déjeuner, que les éditeurs ont hésité à publier votre texte, car il en résulte, dans vos positions plus qu’iconoclastes, une forme d’ambiguïté permanente, ainsi que des déclarations choquantes pour une partie de la communauté juive, à la fois difficile à définir et à défendre face à un éditeur. Dans ce récit, vous vous attaquez à deux figures majeures de la shoah, Claude Lanzmann et Élie Wiesel. Vous accusez Claude Lanzmann de se poser en « gourou », en l’accusant clairement de se rendre coupable de « détournement historique », je vous cite, puisqu’il accuse de manière non légitime, l’ensemble des Polonais, dites-vous, peuple martyrisé par Hitler, d’antisémitisme. Vous l’accusez aussi de parler à la place des « vrais déportés ». Vous comprendrez que certains lecteurs de cet entretien risquent de se sentir choqués, voire offusqués. Pouvez-vous éclairer votre position, afin qu’on la comprenne précisément ?

L. S. : Merci de vos commentaires. L’Harmattan m’a permis de voir ce livre publié, de le voir ainsi lu par mes proches, mes amis. Pour les autres, que je regrette d’avoir parfois offusqué, je m’explique : Cette histoire de la solution finale je la connais depuis mon enfance. J’ai appris que j’étais juif à l’âge de 12 ans. Un de mes meilleurs amis l’a su seulement à 32 ans. Nous étions des juifs cachés par mesure de protection, si cela recommençait, la vie sauve allait à ceux qui ne s’étaient pas déclarés comme juifs, qui s’étaient bien cachés, mieux cachés que mes parents en tout cas. Quand j’avais 15 ans, mon père me faisait lire les épreuves de son livre qu’il publiera pour la première fois en 1959 et qui ne trouvera pas de lecteurs. Juif pour moi à l’époque ne signifiait pas grand-chose, nous n’allions pas à la synagogue, mes grands-parents non plus. Je n’étais élevé dans aucune religion, allait au lycée Hoche de Versailles où nos professeurs nous enseignaient les lumières, la révolution française, jules Ferry. Claude Lanzmann dont je respecte le travail c’est une autre époque, 30 ans après les faits. Il invente le terme Shoah, utilise des fonds israéliens pour faire son film (ce qu’il raconte dans Le lièvre de Patagonie) et devient une sorte de référence à une histoire qu’il n’a pas vécue. Attirant à lui les lumières alors que les vrais acteurs/victimes sont vieux et surtout n’ont pas cette capacité à se faire entendre lorsqu’on est, comme lui, membre à part entière du cercle germanopratin. Pour Elie Wiesel, c’est autre chose. Il a eu cette expérience terrible des camps. Mais pourquoi faire de cette expérience un Holocauste, comme l’appelle régulièrement les américains du nord. Un crime voulu par Dieu ? C’est ce détournement du crime vers un sacrifice voulu par Dieu qui me choque. Derrière ce détournement des mots : Shoah, Holocauste, on perçoit l’utilitarisme : ramener des fidèles dans le giron communautaire, et aussi permettre à Israël de rappeler les origines de sa création. Il y a ainsi une véritable instrumentalisation de la mémoire, alors que l’histoire devrait se cantonner aux faits suffisamment horribles en soit et qui méritent mieux que cet utilitarisme.

M. A. : Vous dérangez dans la communauté juive. Puis-je le dire ainsi ? D’ailleurs, vous deviez participer à un ouvrage collectif, qui paraîtra en décembre (éditions David Reinharc), et dans lequel votre texte a été censuré, parce que vous refusez de voir de l’antisémitisme partout. Pour vous, le meurtrier de Sarah Halimi est avant tout un détraqué. Je me suis procuré votre texte auprès de votre attachée de presse, et j’en cite un passage, si vous me le permettez : « Pour moi l’injustice, l’appréciation erronée ou tendancieuse voire communautaire de la culpabilité peut être une façon de féconder la bête. Nous avons la chance de vivre dans un pays tolérant qui a aboli la peine de mort, dans lequel les juges restent indépendants des pouvoirs. Faisons tout pour conserver ces exigences, sinon nous ouvrons la porte aux extrêmes qui sauraient bien vite balayer tout cela. » Votre question, votre obsession même, c’est la question de Berthold Brecht, que vous citez dans votre texte : qui féconde la bête ? Pouvez-vous nous éclairer sur cette position ?

L. S. : J’ai été étonné et déçu par ce rejet de mon texte par la communauté juive bien-pensante. Je suis français avant tout. Ayant connu mon appartenance à la « race » juive à l’âge de 12 ans, j’ai parfois l’impression d’être comme un agent infiltré chez les autres. Je perçois très bien comment les postures de certains de la communauté juive peuvent être mal comprises d’un français lambda. Mais comme je suis aussi très concerné par l’antisémitisme et les façons de le combattre, je suis souvent en désaccord avec certains communautaires qui qualifient aisément certains comportements d’antisémites. Il faut être vigilant bien sûr, mais pas paranoïaque. Je viens de lire l’excellente bande dessinée de Johan Sfar : la Synagogue. J’ai adoré sa description du Nice de son enfance. C’était le retour des pieds noirs, quelques années après la deuxième guerre mondiale. Il décrit la hantise de la communauté juive de la ville d’être attaquée par des fachos. Lui-même se met en scène comme gardien de la synagogue ; c’est à la foi drôle et triste. C’est surtout une remarquable image de cette hantise de l’antisémitisme dans un pays apaisé. Il n’y a plus d’antisémitisme d’État, celui qui a abouti à la solution finale. Il est vrai que durant ces quelques dizaines d’années ce sont produit des actes antisémites violents, le restaurant Goldenberg, la rue Copernic, et plus près de nous, Mohamed Merah, le Bataclan ou le magasin Casher. Il est vrai aussi qu’il persiste un fond antisémite à la française, ce fond qui pourrait se réveiller à l’occasion de grandes crises sociales, économiques, où le juif redeviendrait le bouc émissaire. C’est parce que je reste conscient de cela que je propose d’éviter de s’insurger en permanence ou de décrire comme antisémite un acte criminel horrible comme le meurtre de Sara Halimi et savoir reconnaitre un fou.

M. A. : Je me souviens d’une époque, en 2005, où des figures représentant la communauté noire et africaine, notamment l’humoriste controversé Dieudonné, accusaient les Juifs de refuser le statut de « martyrs » aux victimes de l’esclavage, et de hiérarchiser les souffrances. Il me semble, sans être un spécialiste de des spectacles de Dieudonné, qu’une grande partie de ses sketchs sont dédiés à cette dénonciation. Vous reprenez cette polémique, consciemment ou inconsciemment, autour de la traite négrière, pour accuser ceux qui refusent de voir cette douleur, et de faire le jeu de l’« antisémitisme » français. Vous dites aussi, ce avec quoi je ne suis pas d’accord, mais c’est votre droit de le dire il me semble, que l’on devrait cesser avec le « devoir de mémoire », car cela encourage la persécution des Juifs. Vous allez encore plus loin, me semble-t-il, en disant que les terroristes du Bataclan, sont d’une certaine manière le fruit d’une « société excluante ». Est-ce que l’on peut vraiment tenir ce genre de discours aujourd’hui, surtout lorsqu’on sait combien la communauté juive est soumise aux persécutions, que l’antisémitisme dans certains endroits de la société française est plutôt bon teint, que dans certaines classes de l’école de la République on remet en cause la shoah, que le négationnisme antisémite ne s’est jamais aussi bien porté ?

L. S. : La mémoire des historiens, oui bien entendu. La mise en scène répétée de la mémoire des victimes peut conduire aux oppositions de ces mémoires : qui a le plus souffert ? Un Dieudonné est l’exemple même de cette jalousie : pourquoi faire autant cas du drame subi par les juifs quand on a oublié le drame de l’esclavage ? D’autres mémoires se télescopent : les Arméniens, les Tutsis au Rwanda, les LGBT avant et maintenant dans beaucoup de pays. Je suis d’accord sur le fait que l’extermination industrielle des juifs par Hitler avec ce coté froid et systématique est insupportable. Mais maintenant à plus de 70 ans des faits, ne serait-ce pas le moment de prôner une sorte de collectif des mémoires pour éviter de mettre en conflit ceux qui ne se sentent pas concernés ou qui à travers leur histoire propre ne s’y retrouvent pas. Une laïcité active, à laquelle j’adhère, ne peut fonctionner qu’avec un certain respect des mémoires

de chacun. La communauté juive est soumise à quelques persécutions, parfois à la hauteur de leur visibilité, des excès autoritaires de la politique Israélienne dans les territoires occupés. Je suis un homme âgé et n’ai jamais subi, ni été le témoin d’un acte antisémite. C’est aussi cela que j’ai voulu raconter. Je ne m’exprime pas sur le négationnisme tellement ridicule pour moi dont le père a été le témoin direct des chambres à gaz. C’est un peu comme les platistes qui croient que la terre est plate, ou comme Zemmour qui dit que Pétain a sauvé des juifs : remarquable intuition politique puisqu’il existe beaucoup de français qui s’imaginent que leur père ou grand père a participé à la solution finale, et qui les voient ainsi en quelque sorte réhabilités par Zemmour.

M. A. : Vous consacrez un grand nombre de pages au père et au fils, René et Georges, juifs sûrement malgré eux, médecins dévoués, mais aussi otages d’une religion « qui n’est pas une race », dites-vous, religion à la fois non choisie, mais qu’ils n’auront pas toujours suivie. On sent dans ce récit, que vous réglez justement vos comptes, me semble-t-il, avec votre judéité, comme si cela avait été un poids, le poids d’une vie, et que vous lui en vouliez un peu, n’est-ce pas ainsi qu’il faut aussi lire vos attaques contre une communauté qui ne sait se défaire de sa mémoire historique, qui pèse, qui la pèse, et qui nous pèse, selon vous ?

L. S. : Je ne me sens juif que face à un antisémite, comme l’a si bien écrit Jean Paul Sartre dans Réflexions sur la question juive. Cela m’est si rarement arrivé. Par contre, combien de fois par le passé et maintenant les propos anti arabes, antimusulmans ont droit de cité. C’est inadmissible. Je n’ai aucun compte à rendre comme vous le soupçonnez. C’est simplement le sentiment d’être concerné parce que juif par l’avenir de ce peuple dont je fais partie malgré tout mais pas malgré moi. Je souhaiterai vivement le protéger contre ses excès, l’amener à une vision plus réaliste de cette communauté au sein de la France, à côté des autres communautés dans une laïcité qui fait l’originalité de notre pays et sa force. Je ne suis pas dupe, je ne crois pas à la force des lois contre le racisme et l’antisémitisme ; je crois à la force d’une réflexion commune pour endiguer ces dérives. Et puis comme fils de déporté, j’ai le sentiment d’avoir une certaine légitimité à m’exprimer sur ces sujets dont je comprends parfaitement la difficulté.

Propos recueillis par Marc Alpozzo

Christian Mégrelis chez Bénédicte Le Châtelier sur LCI (08/11/22)