Livres Hebdo mentionne « La Conversation » d’Alexandre Arditti

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Livres Hebdo mentionne « La Conversation » d’Alexandre Arditti

NFT Révolution dans La Baule Plus

Un roman brillant (Séraphine Bel) http://intelligently-sexy.centerblog.net/3276-les-bains-de-cabourg-1

À batons rompus…

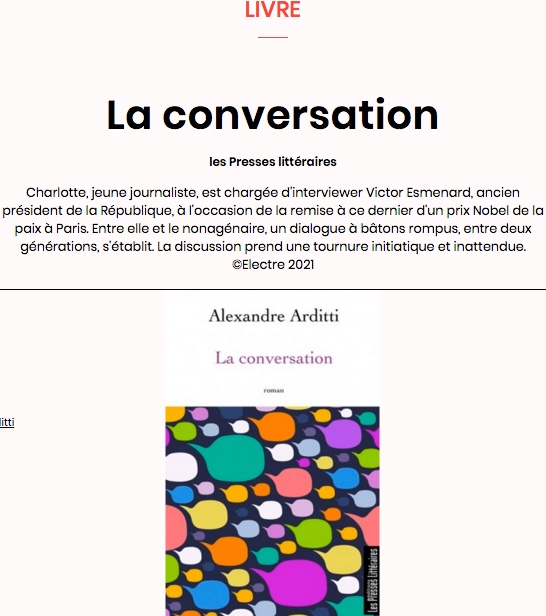

À batons rompus…L’action de La Conversation se passe pour l’essentiel dans un même lieu : le luxueux décor d’un des salons de l’Hôtel Plaza Athénée, à un jet de pierres des Champs-Élysées à Paris. Un cadre où a lieu une interview inattendue : celle d’un ancien président de la République, âgé de 90 ans, Victor Esmenard, et Charlotte, 20 ans, une jeune journaliste stagiaire chargée de réaliser cette dernière interview du vieux routard de la politique de passage dans la capitale pour y recevoir son prix Nobel de la Paix… Dès le départ, Charlotte sent que l’exercice n’est pas un cadeau : « Pour une jeune journaliste sortant à peine de l’université, interviewer un prix Nobel de la paix – de surcroit un ancien président de la République – était pour nombre de mes confrères, notamment masculins, quelque peu incongru : je n’avais aucune légitimité pour le faire. » Cela dit, au cours de ce rendez-vous qui va durer un temps certain, Charlotte n’est pas au bout de ses surprises. Et le lecteur non plus…

Journaliste lui-même et éditeur de presse, Alexandre Arditti connaît bien les codes du milieu et sait bien restituer en quelques pages l’atmosphère de la rédaction d’un grand hebdomadaire à l’orée de l’été. Son portait de la patronne de Charlotte sonne plus vrai que nature : « Ma rédactrice en chef se prénommait Caroline. Grande, blonde, toujours impeccable et dotée d’un sourire désarmant, elle revendiquait fièrement une belle cinquantaine, comme il est de bon on de le faire dans les pages « beauté » des magazines féminins du groupe, édités au sixième étage de notre immeuble. »

Homo Emoticus – L’intelligence émotionnelle au services des managers

Homo Emoticus – L’intelligence émotionnelle au services des managers

Alors que l’hypothèse de l’homo economicus défendue par les économistes considère le comportement humain uniquement sous l’angle de la rationalité, le modèle homo emoticus l’aborde sous le prisme des émotions. Il apporte ainsi un éclairage novateur sur les relations humaines au travail et dans le management.

Fruit de sept années de recherche, ce modèle des émotions vous permettra, que vous soyez manager ou collaborateur, de comprendre votre comportement et celui des autres. Il donne de nombreux moyens d’action pour activer les émotions positives et désactiver les émotions négatives, quel que soit le contexte.

Le modèle repose sur quatre phénomènes (danger, obstacle, perfection et don) qui activent respectivement quatre émotions (peur, envie, admiration, gratitude). Celles-ci permettent de définir quatre états d’esprit au travail(esclave, mercenaire, artisan, volontaire) et quatre styles de management (tyran, magicien, maître, parent). L’ouvrage dresse un inventaire des différents registres de la parole et de l’action qui permettent de manager les projets et les équipes par les émotions.

Solidement construit et référencé, ce livre ouvre de nouvelles perspectives pour le management, la conduite des hommes et des femmes, et la vie de l’entreprise. Il est un vade-mecum pour ceux qui souhaitent apprendre à cultiver l’exemplarité et la bienveillance !

L’auteur d’Homo Emoticus

Thierry Paulmier est conférencier, consultant et formateur en intelligence émotionnelle. Docteur en sciences économiques (Université Paris 2 Panthéon-Assas) et en philosophie politique (Université Paris-Est Créteil), il est aussi diplômé de l’American Academy of Dramatic Arts de New York. Il fut d’abord économiste dans une agence de l’ONU. Puis il s’est tourné vers le théâtre et la recherche sur les émotions, lesquelles l’ont conduit à développer le modèle homo emoticus et à devenir un spécialiste de l’intelligence émotionnelle.

Interview à voir ici :

https://www.youtube.com/watch?v=9KgydI7wfWo

John Karp : « Demain tout va transiter par les NFT »

John Karp : « Demain tout va transiter par les NFT »John Karp, co-auteur de « NFT Revolution, Naissance du mouvement Crypto-Art » avec Remy Peretz définit ce qu’est un NFT (Non Fongible Token) et quelle est sa finalité ? Demain, tous adeptes des NFT ?

Pour approfondir :

https://www.lepoint.fr/economie/bienvenue-dans-le-monde-des-nft-22-07-2021-2436481_28.php

Suivez nous sur :

– Youtube : https://www.youtube.com/c/lepoint/

– Facebook : https://www.facebook.com/lepoint.fr/

– Twitter : https://twitter.com/LePoint

– Instagram : https://www.instagram.com/lepointfr

– www.lepoint.fr

LIVRE

France Inter – Noëlle Bréham dans son émission Les petits bateaux du 13 juin 2021:

« Pour les vacances, si vous lisiez un livre qui ressemble aux petits bateaux…il arrive à rendre compréhensible des choses qui sont assez subtiles, des choses de la vie, de notre vie. Métamorphose, le courage d’aller vers soi est écrit par Anne-Cécile Hartemann, ce n’est ni Bouddha, ni Freud, ni Jésus, si Socrate, mais une canadienne du 21e siècle qui a eu son lot de soucis, peut-être de soucis qui ressemblent aux nôtres, elle ne s’étend pas beaucoup dessus, on comprend juste qu’elle a souffert et qu’elle est toujours en selle et même confortablement, au point qu’elle peut s’offrir des obstacles et de bons galops. Ce livre a été écrit à la première personne, il fourmille de petites et grandes idées, toujours bonnes et même plus, il donne le moral et du courage. Et si, suivant notre avancement personnel, il peut enfoncer 1 ou 2 portes ouvertes, où est le problème? J’aime assez qu’on me tienne la porte, ça permet une circulation plus fluide. »

Librairie normande L’eau vive spécialisée dans la croissance personnelle– Rémi Merlande :

« Il existe beaucoup de livres sur le développement personnel. Autant de pratiques que de théoriques. Et je me suis souvent perdu à travers cette jungle littéraire. Puis est venu le jour (il y a 5 jours exactement), où, travaillant en librairie, je suis tombé sur ce nouveau livre, écrit par Anne-Cécile Hartemann.

Et je ne puis vous dire qu’une chose: ce livre est un trésor.

Car l’auteure met en lumière un fait indiscutable et qui pourtant nous échappe encore: le courage d’aller vers soi. Nous avons tellement fusionnés avec les masques que nous portons chaque jour, que nous avons oublié qui nous sommes.

Avec ce livre, Madame Hartemann, thérapeute en relation d’aide, vous partage les clés pour vous aider dans votre croissance personnelle, mais surtout relationnelle: le rapport à soi, mais aussi le rapport aux autres. Vous y trouverez une panoplie d’outils pratiques et nécessaires à la reconnexion à soi (Ikigaï, la gratitude, l’alimentation saine et consciente, apprendre à écouter les messages du corps, etc.)

Je terminerai en citant l’extrait que Madame Hartemann met en avant au début du livre. Il s’agit d’un extrait de « vas où ton cœur te porte, de Susanna Tamaro:

» Si je suis quelque part,

Si je trouve le moyen de te voir,

Je serai seulement triste, comme je suis

Triste lorsque je vois une vie gâchée,

Une vie dans laquelle l’amour n’a pas réussi à se frayer un chemin.

Prends soin de toi. Chaque fois que,

En grandissant, tu auras envie de

Transformer les erreurs en justice,

Souviens-toi que la première révolution à

Accomplir se trouve à l’intérieur de soi, la

Première et la plus importante.

Lutter pour une idée sans avoir aucune

Idée de soi est l’une des choses les plus dangereuses que l’on puisse faire »

Merci Madame Hartemann pour ce livre plein de ressources, d’espoir, et de reconnexion. »

Commentaires de lecteurs :

« J’ai la conviction que ton livre m’a été destiné ! Ton message est profond! Merci pour ton humble et authentique partage. Facile à lire, j’avais de la difficulté à le poser. Merci pour chacune des lignes où tu as mis ton cœur et sûrement versé quelques larmes (…) Ton livre est une brise d’apaisement, d’amour et d’espoir! Merci pour ce beau cadeau! » Nancy

« Je tenais à te dire bravo pour le merveilleux livre que tu as écrit. Je le termine et je sais qu’il fera maintenant partie de ma boîte à outils. Merci d’avoir partagé ton expérience personnelle dans l’humilité et tes belles découvertes qui nous aideront, nous les lecteurs, dans notre processus de guérison. » Tracy

« Même si je m’étais dit que je regarderai ton livre dans plusieurs semaines, j’ai voulu en parcourir quelques pages…Aïe, j’en suis rendu à la page 53: c’est trop addictif, très agréable à lire et les exercices très courts et pratiques sont supers! » Thierry

Couverture du livre à paraître (octobre 2021) de Denis Marquet aux éditions ALUNA

« Dernières nouvelles de Babylone »

Denis Marquet innove avec ce livre, en proposant un genre nouveau :

une fable contemporaine orchestrée autour d’une galerie de personnages, chacun emblématique des impasses humaines de notre société — Babylone.

Une profonde connaissance psychologique et philosophique sous-tend tout le récit. L’écriture, jouant parfois avec une anticipation ironique ou un fantastique au ton très neuf, est toujours réaliste. Ainsi, le lecteur se reconnaît sans peine dans ce quotidien si proche : miroir qui le fera rire, frémir ou pleurer — et parfois les trois à la fois.

De très courts récits (parfois une seule phrase), dont il faut plusieurs lectures pour dévoiler la profondeur, alternent avec des histoires aux dimensions plus classiques. Le tout forme une symphonie se lisant d’une traite, qui nous entraîne parfois de manière triste ou grinçante dans le plus sombre de l’humain, mais dont les derniers mouvements ouvrent une brèche vers la lumière. Le pire n’est pas sûr pour la Babylone moderne… L’auteur nous avait habitué à des romans à succès et à des es- sais spirituels percutants ; il propose là une narration puissante où l’écriture romanesque se fonde sur une observation sociale et psychologique acérée.

En filigrane peut se lire une quête métaphysique qui n’est tissée que de questions, ramenant le lecteur à son propre mystère. Un livre qui illustre à merveille la phrase de Kundera sur le roman : « un art né du rire de Dieu ».

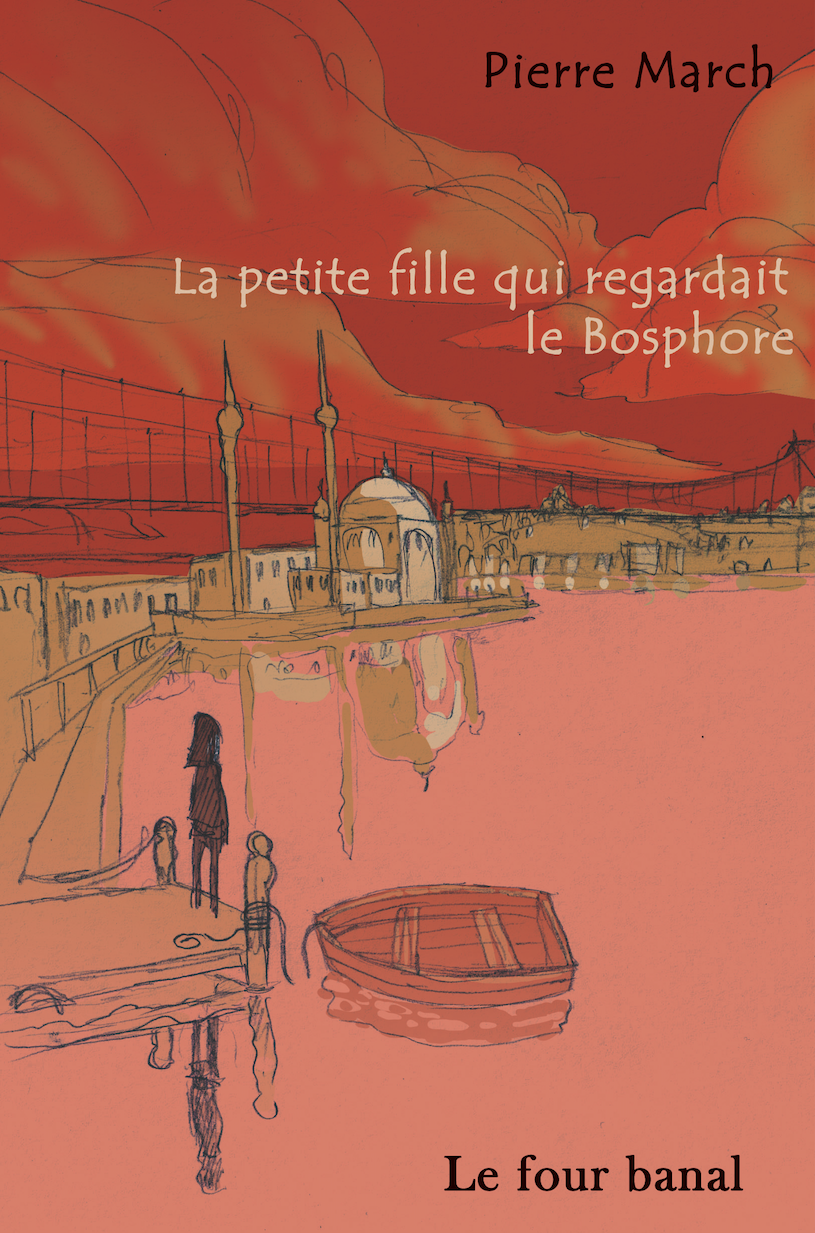

Couverture du livre à paraître de Pierre March aux éditions Le four banal :