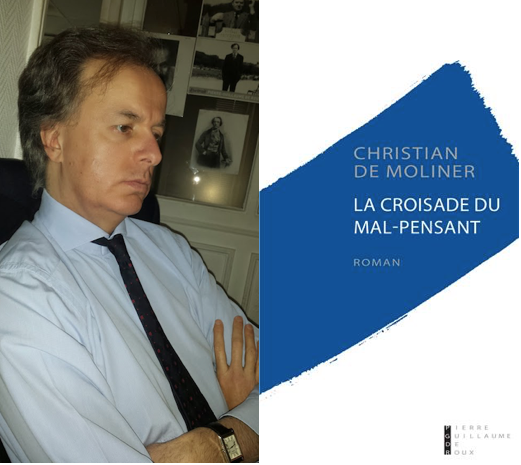

Christian de Moliner, que nos lecteurs connaissent sans doute puisqu’il écrit souvent sur Breizh-info, vient de sortir un livre intitulé « la croisade du mal pensant » aux éditions Pierre-Guillaume de Roux.

Voici la présentation du livre :

Voici la présentation du livre :

Samuel Meiersohn, un universitaire désabusé et proche de la retraite, entame une croisade contre des étudiants et des professeurs « racisés » qui veulent créer au sein de sa faculté, un espace sans Blancs. Rejetant le prétendu « privilège blanc », il va se heurter à son administration et à la démission de la société française si prompte en 2019 à accepter les thèses radicales, aussi absurdes qu’elles soient.

La croisade du mal-pensant est un roman passionnant et mélancolique qui brosse le portrait tout en nuances d’un homme au soir de sa vie.

Nous avons interroge l’auteur au sujet du livre.

Breizh info : votre roman « la croisade du mal-pensant » évoque la cancel culture, le prétendu privilège blanc, la volonté des racialistes d’interdire certains lieux aux Blancs. Avez-vous été inspiré par la déferlante Black Lives Matter ?

Christian de MOLINER : en fait non : j’ai écrit ce roman en février 2020, bien avant la vague de l’été 2020. Le phénomène était déjà sous-jacent. Black Lives Matter n’a fait que le rendre visible.

Breizh info : le titre de votre ouvrage utilise le mot « croisade ». C’est un terme fort.

Christian de MOLINER : il évoque d’une part le côté sacré de la mission que se donne mon personnage principal, lutter contre les racialistes qui veulent créer un espace sans Blancs au sein de la faculté où il exerce. En même temps, il est lié au pensum auquel « mon héros » Samuel Meiersohn consacre une grande partie de son temps libre depuis 15 ans. Historien de formation, il écrit un ouvrage sur les croisades en choisissant une perspective uchronique. Que se serait-il passé si les croisés l’avaient emporté à Harran en 1104 ? Si Saladin avait été tué à Montsigard en 1177 ? Samuel baigne dans l’esprit des croisades et naturellement il assimile son combat à celles-ci. Sans réfléchir, sans penser aux conséquences, il se lève et se lance dans une lutte qu’il n’a pratiquement aucune chance de remporter parce qu’il l’estime juste et nécessaire.

Breizh info : ce qui je trouve frappant dans votre roman, c’est la démission totale de la hiérarchie de Samuel. « Pas de vagues » est le slogan de la direction.

Christian de MOLINER : en effet, c’est malheureusement le reflet de la société actuelle. Les racialistes et les racisés imposent leurs délires sans rencontrer d’opposition. Ils organisent des réunions excluant les Blancs sans être poursuivis par la justice. Des locaux sont prêtés par les universités sans sourciller pour un usage qui contrevient d’une manière grave à la loi. Quand des activistes décident d’interdire une pièce ou la conférence d’un orateur qui leur déplaît, les doyens de facultés annulent ces manifestations sans état d’âme, sans résister. Marc, le président de l’université de Samuel partage les vues de ce dernier, pense comme lui, pourtant il le désavoue totalement. Il ne le soutient pas. Il cherche juste à lui éviter les conséquences les plus funestes. Marc pratique sans vergogne la politique des accommodements raisonnables, qui en fait ne le sont pas et cachent mal une capitulation totale. En cela, son comportement est typique de beaucoup de responsables actuels qui sont paralysés face au racialisme. Il suffirait que tous ensemble ils se lèvent pour dire « non », pour que la farce prenne fin, mais ils se couchent et accèdent à toutes les demandes même les plus saugrenues.

Breizh info : dans votre livre, vous qualifiez les racialistes de racistes.

Christian de MOLINER : oui en effet. Prétendre qu’un être humain du fait de sa couleur de peau blanche, serait nécessairement arrogant, méprisant ou posséderait je ne sais quel défaut lié à sa « race » est une attitude abjecte et est caractéristique du racisme. La prétendue « race », la couleur de peau n’ont rien à voir avec les qualités d’une personne et affirmer le contraire est passible des tribunaux. Hélas, personne ne poursuit les racialistes pour ce qu’ils sont : de vulgaires racistes. Si on le faisait systématiquement cette idéologie mortifère serait en recul. Le pire est la complaisance avec laquelle ces thèses malsaines sont accueillies par les « élites ». Une grande entreprise américaine a ainsi organisé des séminaires pour apprendre à ses employés leucodermes à être moins blancs. Ses dirigeants, ceux qui ont permis ce délire, devraient à mon sens être jugés et être sévèrement condamnés. Imaginez que dans les années 30, une société ait mis sur pied un stage pour que ses employés professant la religion de Moïse apprennent à être moins juifs ? Nous aurions touché l’horreur absolue, le racisme le plus abject. Il n’y a pourtant absolument aucune différence avec le stage organisé pour apprendre comment être moins blanc.

Breizh info : à côté de la lutte de Samuel contre un espace excluant les Blancs, « La croisade du mal-pensant » développe une intrigue assez triste, voire poignante. Est-elle inspirée par votre propre vie ?

Christian de MOLINER : pas du tout ! Heureusement pour moi ! Présenter la vie personnelle de Samuel Meiersohn était à mon sens une nécessité, car elle ne se dissocie guère de son combat contre la cancel Culture. C’est aussi en partie parce qu’il se sent dans une impasse qu’il se révolte contre les racialistes. Je me suis efforcé de dresser des portraits psychologiques crédibles de mes différents personnages. Au lecteur de dire si j’ai réussi.

Propos recueillis par YV

Photo d’illustration : DR

[cc] BREIZH-INFO.com, 2021, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Christian de Moliner : « Les racialistes et les racisés imposent leurs délires sans rencontrer d’opposition »

Christian de Moliner : « Les racialistes et les racisés imposent leurs délires sans rencontrer d’opposition »

Occitanie Tribune a sélectionné « Méthana » de Steff Rosy

Occitanie Tribune a sélectionné « Méthana » de Steff Rosy  Hérault Direct a sélectionné « Méthana » de Steff Rosy

Hérault Direct a sélectionné « Méthana » de Steff Rosy